фвф. 16707646975743_пр 7 + кр Социология культуры. Написать конспект текста на листочке Тема Социология культуры Виды культуры

Скачать 2.02 Mb. Скачать 2.02 Mb.

|

|

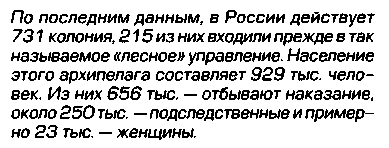

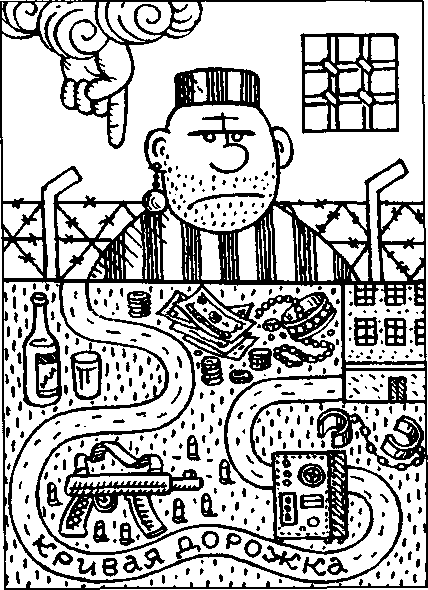

16. ТЮРЕМНАЯ КАРТИНА МИРА -127 стр И  зучением русского криминального и тюремного миров занимались начиная с XIX в. языковеды, этнографы, криминалисты. Тюрьмоведение зародилось в конце XVIII в., его развитию содействовали пенитенциарные конгрессы (с 1840-х гг.), а также периодическая литература. Из числа фундаментальных отечественных работ, содержащих материалы по истории русской тюрьмы, можно назвать исследования Н.Д. Сергеевского, И.Я. Фойницкого, Н.С Таганцева, СВ. Познышева и др.23 Этнографами, психологами, фольклористами описывались разные аспекты тюремной картины мира. Первую музыкальную запись тюремного фольклора осуществил композитор В.Н. Гартенвельд, совершивший в 1908 г. поездку в Сибирь для изучения песен каторги и ссылки. Особенности тюремной психологии привлекли внимание М.Н. Гернета, выпустившего в 1925 г. книгу «В тюрьме», в которой был обобщен материал, собранный в тюрьмах Москвы и Петербурга, ему же принадлежит многотомный труд «История царской тюрьмы». В числе наиболее глубоких исследований можно назвать работы Т.М.Акимовой, В.Г. Шоминой, СИ. Красноштанова, A.M. Новиковой. Тексты, отражающие дореволюционную тюремную традицию, записывали и публиковали В.П. Бирюков, Е.М. Блинова, А.В. Гуревич, Л.Е. Элиа-сов, А. Мисюрев и др. Тема советских тюрем стала популярна в нашей фолькло ристике и этнографии в начале 1990-х гг. В 1990 г. появились работы Л. Самойлова, В.Р. Кабо, ГА. Левинтон, посвященные этнографии тюрьмы и лагеря24. Постепенно начали появляться антологии современной тюремной лирики. Фольклористы заинтересовались и другими жанрами современного тюремного фольклора: мифами, преданиями, устными рассказами заключенных. Кроме весьма квалифицированных работ А. Гурова интерес представляют также публикации В.Ф. Пирожкова, одного из самых больших специалистов по криминальной субкультуре, А.Н. Олейника, А.А. Тайбакова, О.Богачева, Ю.П.Дубягинаи Ю.К.Александрова. К слову заметить, самые первые исследования криминальной субкультуры начали проводить сотрудники МВД, хотя их работы по этой теме и носили, по меньшей мере, гриф «для служебного пользования». зучением русского криминального и тюремного миров занимались начиная с XIX в. языковеды, этнографы, криминалисты. Тюрьмоведение зародилось в конце XVIII в., его развитию содействовали пенитенциарные конгрессы (с 1840-х гг.), а также периодическая литература. Из числа фундаментальных отечественных работ, содержащих материалы по истории русской тюрьмы, можно назвать исследования Н.Д. Сергеевского, И.Я. Фойницкого, Н.С Таганцева, СВ. Познышева и др.23 Этнографами, психологами, фольклористами описывались разные аспекты тюремной картины мира. Первую музыкальную запись тюремного фольклора осуществил композитор В.Н. Гартенвельд, совершивший в 1908 г. поездку в Сибирь для изучения песен каторги и ссылки. Особенности тюремной психологии привлекли внимание М.Н. Гернета, выпустившего в 1925 г. книгу «В тюрьме», в которой был обобщен материал, собранный в тюрьмах Москвы и Петербурга, ему же принадлежит многотомный труд «История царской тюрьмы». В числе наиболее глубоких исследований можно назвать работы Т.М.Акимовой, В.Г. Шоминой, СИ. Красноштанова, A.M. Новиковой. Тексты, отражающие дореволюционную тюремную традицию, записывали и публиковали В.П. Бирюков, Е.М. Блинова, А.В. Гуревич, Л.Е. Элиа-сов, А. Мисюрев и др. Тема советских тюрем стала популярна в нашей фолькло ристике и этнографии в начале 1990-х гг. В 1990 г. появились работы Л. Самойлова, В.Р. Кабо, ГА. Левинтон, посвященные этнографии тюрьмы и лагеря24. Постепенно начали появляться антологии современной тюремной лирики. Фольклористы заинтересовались и другими жанрами современного тюремного фольклора: мифами, преданиями, устными рассказами заключенных. Кроме весьма квалифицированных работ А. Гурова интерес представляют также публикации В.Ф. Пирожкова, одного из самых больших специалистов по криминальной субкультуре, А.Н. Олейника, А.А. Тайбакова, О.Богачева, Ю.П.Дубягинаи Ю.К.Александрова. К слову заметить, самые первые исследования криминальной субкультуры начали проводить сотрудники МВД, хотя их работы по этой теме и носили, по меньшей мере, гриф «для служебного пользования».Структуру, содержание и символы тюремной картины мира исследовала Е.С Ефимова. Ей удалось установить, что пространство воспринимается в ней как замкнутая территория, а время — как циклически повторяющийся процесс (видимо, пропорциональной количеству «ходок» и отсидок)30. Две яркие доминанты арестантской картины мира — путь и круг. Представители тюремного мира называют себя бродягами, которые скитаются — по воле «злого рока» — по жизни и не знают приюта. Путь арестанта противопоставляется вольным дорогам: в пространстве тюремном — это пути замкнутые: дом — СИЗО — вокзал — столыпинский вагон — центральная тюрьма — зона — дом — СИЗО и т.д. Дороги (из КПЗ в центральную тюрьму, из Централа на зону) тоже замыкаются: за временным посещением пространства свободы следует новое посещение тюрьмы. Возникает представление о «плене дорог». Россия оказывается в этой картине мира лишь большим тюремным кругом. Преступник воспринимает тюрьму не как эпизод или этап в своей жизни, а как безальтернативный способ существования. Свобода для него — случайная остановка в пути, а тюрьма — конечная станция назначения или постоянное место пребывания.  Если есть криминальные миры, то должна быть наука, занимающаяся их изучением. — тюрьмоведение Статус преступника подразумевает положение выключенное из основной социальной иерархии: преступник пребывает вне общества и активно ему противостоит, будучи активным изгоем, он находится вне культурного пространства. Пространственное положение преступника зафиксировано в жаргоне: представители криминального мира называют себя бродягами и ларам срисуют свою жизнь как странствие. Идея бродяжничества сближает современную криминальную субкультуру со старинной культурой разбойников и пиратов, также именовавших себя бродягами. Тюрьма всегда считалась единственным местом, которое вор называл домом. Она выполняла функцию укрепления статусной репутации вора, измерителем которой являлась продолжительность отсидки. Человек, не побывавший в заключении («не топтавший зону»), не мог претендовать на высокий статус в уголовных кругах. С давних времен сохранилось обязательное требование к «честному вору» иметь несколько судимостей и время от времени попадать в места лишения свободы (по «закону», настоящий вор должен встретить смерть на тюремных нарах). Однако ныне отношение воров к тюрьме изменилось. Если прежде провести большую часть жизни в тюрьме считалось особым признаком кастовости, то сегодня вор стремится оставаться вне тюрьмы, рассматривая даже день за решеткой недопустимым. Традиционные символы вора, типа красочных татуировок, устарели. Чисто выбритые, в модной одежде, разъезжающие на иномарках и проживающие в городских либо загородных хоромах воры в законе и криминальные авторитеты — органичная и неприметная часть атрибутики современной рыночной культуры. Тюремной картине мира свойственны экзальтация, ностальгия и романтизация воровской действительности. В этом специалисты видят проявления театральности, гипертрофированного ритуализма. Жизнь в зоне подчинена уставу, регламентированы все детали частной жизни, особенности одежды, условий быта. Отклонения от нормы обретают особую символическую роль. Противопоставляя свои законы официальным, воры и блатные заботятся о соблюдении неформальных предписаний и правил. Вор негативно относится к государственной власти, это отношение проецируется на его отношение к администрации тюрьмы и лагеря. В знак протеста против законов, установленных администрацией, весь распорядок дня в тюрьме и ИТУ (исправительно-трудовом учреждении) демонстративно нарушается. В прошлом символическое отрицание работы выражалось в подчеркнуто ритуализованных действиях: воры устраивали театрализованные представления, сжигая орудия труда и греясь у подобных костров. Поведение современного вора соотносимо с поведением мифологического трикстера, скомороха, сказочного героя-вора: он носит маску «дурачащего дурака», которая является одним из основных его орудий. Кража и обман — основные доблести вора. Вор — хитрец, интеллектуал, лгун. Каждый его поступок, пишет Е.С. Ефимова, носит двойной смысл: истинный и ложный, направленный на обман простака, чей ранг ниже. Простаком или дураком может являться на свободе — жертва преступления, в тюрьме — представитель администрации или первоход, новичок в тюремном сообществе, еще не прошедший инициацию и не ставший «своим». В основе воровского мировиде-ния лежит игра, освобождающая от законов жизни. Словесное искусство воров — это, в первую очередь, искусство лжи. Одна из ведущих форм тюрем-но-воровского фольклора обозначается жаргонным термином «прикол». Приколы сопровождают все бытовые действия заключенных: используются при отказе от работы, за едой, во время картежных игр. Он, как и актер, ведет двойную жизнь, умеет притворяться, выдумывать, отшучиваться, постоянно находясь в жесточайшем напряжении, поскольку любой его жест или слово могут быть истолкованы не так или не в его пользу, и тогда провал — но уже не театральный, а реальный, грозящий его жизни, — неминуем.  В тюрьмах табуирован и ритуализирован даже жест поклона. Существует тюремный запрет поднимать что-либо с пола. Табуирован красный цвет (ментовской). Табуированы также некоторые слова. Вместо «садись» говорят «присаживайся», вместо «спасибо» — «добро». Среди запретов наиболее важную роль играют те, которые связаны с предметами «низкими», ведь заключенные стараются держаться как «достойные арестанты» и «не ронять себя». Особую символическую нагрузку имеют действия, связанные с парашей: человек, моющий парашу, считается опущенным. Тюремная несвобода оказывается метафорой скорбного жизненного пути: человек неволен выбирать себе дорогу, за него распоряжается слепая судьба. Воры в законе традиционно мыслили себя жертвами судьбы или злого рока. Либо судьба, либо коварные обстоятельства толкали человека на неправедный путь: родители спились или умерли, ребенка выгнали из дома или он остался с малых лет сиротой. Мотивация объективности того преступного пути, на который ему пришлось ступить как бы помимо своей воли, служит одной цели: оправданию себя перед миром и Богом. В тюремной лирике постоянно звучат темы несудьбы (недоли), разлуки, жестокого рока, который олицетворяет поезд, уносящий заключенных в неизвестное будущее. Вот и ловят! Сажают! Выходим! Но из круга не выйти беды. В этой жизни себя не находим, Не оймем новорусской среды. В ставшем для вора единственным, хотя мрачном и холодном, пространстве главного приюта жизни особо отмечены тюремные «святыни»: чай и сигареты. Чаепитие и курение — не профанические действия, а центральные тюремные ритуалы, они объединяют заключенных в единую «семью», в кризисное время поддерживают целостность мира, не дают распасться времени и пространству, организуют зэковскую жизнь и наделяют ее сакральным смыслом. Сигареты и чай выступают символом жизни и тепла, дают возможность обитателям «мертвого дома» почувствовать себя живыми людьми33. Вокруг «чифирбака» объединяется арестантская «семья». Совместная трапеза, так же как совместное курение, является знаком духовного родства заключенных. Поскольку «чифирение» считается администрацией наказуемым либо неодобряемым деянием, то этот ритуал приобретает особое значение благодаря своей запретности. Он превращается в некую протестную акцию. А все, что делает зэк, должно, по воровским законам, противостоять или контрастировать с официальными нормами. Разговоры, сопровождающие чаепитие, тюремные «базары» «о житье и бытье», становятся также своего рода ритуализованным действием, в процессе которого возрастает степень групповой солидарности и причастности к общему целому. Любое место в камере (у окна или, напротив, у параши) или на зоне (столовая или мастерская) наделяется символическим значением и статусным рангом. Привилегированное, козырное место в камере и в бараке — дальний угол у окна, где и светлее, и не видно в глазок надзирателю — называется воровским углом или воровским кутком. Здесь располагается отрица-ловка, идейные воры. Воровской куток — место почетное, у параши — место позорное.  Для тюремной субкультуры харак терно чаепитие на полу, что определяется самим содержанием и условиями тюремной жизни. «Сидение» оказывается удобным жестом, по мнению Е.С. Ефимовой, выражающим положение социального изгоя, находящегося на дне общества, ведущего себя вопреки традиционным правилам и нормам, поэтому оно бывает запечатлено в памятниках тюремного изобразительного искусства — на рисунках, изображающих тюремную жизнь. Для тюремной субкультуры харак терно чаепитие на полу, что определяется самим содержанием и условиями тюремной жизни. «Сидение» оказывается удобным жестом, по мнению Е.С. Ефимовой, выражающим положение социального изгоя, находящегося на дне общества, ведущего себя вопреки традиционным правилам и нормам, поэтому оно бывает запечатлено в памятниках тюремного изобразительного искусства — на рисунках, изображающих тюремную жизнь.Если в обычной жизни этикет предписывает благодарить Бога за еду и запрещает ее хулить, то тюремную пищу, напротив, принято ругать. Виной тому — отвратительное качество тюремной баланды. Оценка тюремной пищи как несъедобной выражает негативное отношение к администрации тюрьмы, к собственному положению арестанта-невольника. Запрещается благодарить и за подарки. Когда один заключенный передает другому сигареты или чай, можно ответить «добро», но не «спасибо», поскольку чай и сигареты — это часть «общака», а он принадлежит всей арестантской семье34. Важнейшей метафорой тюремной субкультуры является пища — суточная норма хлеба заключенного (горбыль, костыль, птюха, кровная пайка). Мотив пайки встречается в тюремных пословицах и поговорках, наивной литературе осужденных. Тюремная пайка хлеба не разрезается, а ломается, что зафиксировано и в языке («пайку ломать»). Тюремный хлеб — особый культурный артефакт. Самое большое преступление против ближнего в тюрьме — похищение пайки хлеба. Хлеб может восприниматься как несъедобный, горький, являясь метафорой горькой доли заключенного. Мотив «горького тюремного хлеба» встречается в альбомных стихах и афоризмах заключенных35. Вместе с тем тюремный хлеб может восприниматься как единственный предмет, связывающий с волей. Символически он связан с небом, с живым пространством воли. В тюрьме и на зоне высока символическая роль одежды: отклонения от установленного образца — знак особого положения зэка. Воры в законе имеют право носить особую одежду: в прежние времена они подбивали сапоги звенящими подковами, ушивали форму, шапки носили набекрень, вставляли фиксы. Сегодня воры и блатные выделяются из толпы заключенных за счет более богатой и нарядной одежды, в тюрьме они имеют возможность одеваться так же, как на свободе. Аристократизм вора проявляется в его пренебрежении к этим предметам, связанным с «телесным низом»: носки и сапоги, а также белье. Вор в законе никогда не будет чистить себе сапоги и стирать носки, он делает это через шестерок или обиженных, которые обязаны стирать носки и чистить сапоги прежде всего другим. Наиболее популярны в тюремном мире такие жанровые разновидности  блатных песен, как баллады, лирические песни, описывающие мир неволи (в том числе политические — диссидентские), удалые песни, шуточные песни эротического содержания, песни-переделки. Большинство тюремных песен можно назвать «слезными»: они призваны вызывать сочувствие к судьбам зэков. Тюремные баллады повествуют о судьбе преступника, рассказывают о его детстве, первой любви, которая подчас и приводит к преступлению, о самом преступлении, о суде, на котором герой часто произносит покаянную речь, вызывающую слезы у слушателей. В поэзии заключенных подчеркивается, что человек в неволе утрачивает все. Но за утрату всего зэк обретает возможность и право быть глашатаем истины (подобно младенцу или юродивому). Теряя в мире тленном, человек стяжает в мире вечном. Изгой в обществе, он мыслит себя приближенным к Богу в мире вечном. Социальное унижение в поэтическом воображении заключенного превращается в сакральное избранничество. Важный элемент тюремной субкультуры — письма и записки. Их называют малявы, малявки, мульки, ксивы. В тюрьмах и ИТУ основной формой общения является переписка. Деловые и дружеские письма отличаются друг от друга функционально и стилистически. Вторые могут представлять собой, к примеру, поздравительную открытку, посланную другому зеку, готовящемуся стать смотрящим за корпусом. Женщины получают и пишут в основном любовные «малявы». Для них характерна утрировка чувств, они обильно насыщены метафорами, сравнениями, гиперболами. Деловые послания — это инструкции и обращения, подписанные вором в законе или группой лиц. «Ксивы» поддерживают заключенных, в них даются инструкции по поведению в тюрьме и на зоне, отношению к администрации, «мужикам», «козлам», «дороге». Подчас основной задачей «ксив», направленных в ИТУ, является призыв к «слому зоны», т.е. обучение зэков тому, как взять верх над администрацией. Оговаривается тактика воров, направленная на «слом зоны»: подрывать авторитет начальства («красных», «своры»), бороться за то, чтобы «мужики» не работали36. Тюремные письма часто шифруются, причем в них используются те же аббревиатуры, что в татуировках.  Тюремная субкультура — это система табу и ритуалов, которые регламентируют пребывание в зоне Разнообразные фольклорные жанры представлены в памятниках письменного фольклора заключенных: альбомах, песенниках, блокнотах. Альбомы художественно оформляются, а песни и стихотворения — богато иллюстрируются. Наиболее популярны рисунки, изображающие решетку, наручники, розы за колючей проволокой, горящие свечи. Заключенные демонстрируют свое интеллектуальное превосходство над представителями властей и свободными людьми, они, как отмечает в своем исследовании Е.С. Ефимова, используют в речи иностранные слова, заведомо непонятные ментам, афоризмы из Ницше и Шопенгауэра. Афоризмы заучиваются наизусть и находят место на страницах тюремных альбомов. Изречения на иностранных языках наносятся на тело в виде татуировок. Смысл изречения подчас забывается и носитель татуировки не может объяснить, что означает нанесенная на его тело надпись. Афоризмы вообще чрезвычайно популярны в тюрьмах и ИТУ. Ими испещрены стены штрафных изоляторов, ими украшают альбомы и блокноты, они постоянно мелькают в разговорной речи. Традиционные тюремные афоризмы выражают идеологию криминального мира: презрение к властям и всему людскому «стаду»3 Неотъемлемой частью тюремной картины мира и тюремного фольклора выступают татуировки, клички, табу, ритуалы, жаргон. В субкультуре осужденных, как и в архаичных культурах, широко распространены табу («западло»). Например, нельзя ни перед кем становиться на колени (особо рьяные последователи тюремных традиций выкалывают на коленях пятиконечные звезды). Если осужденный путем насилия или обмана встал на колени, его статус понижается: вставший на колени не может командовать другими. Табу делятся на общеупотребительные и исключительные. Вторые рассчитаны только для лидеров уголовного мира. Например, авторитет не может участвовать в художественной самодеятельности: его дело руководить людьми, а не паясничать на сцене. Какие тут могут возникнуть проблемы, показано в фильме «Комедия строгого режима», поставленного по рассказам С. Довлатова. Средством уголовной коммуникации выступает особый язык — жаргон, или арго. Термин «арго», согласно словарю Мерриам Уэбстере и Оксфордскому толковому словарю обозначает «тайный, засекреченный язык», а жаргон — профессиональную лексику. Стало быть, если в криминальной культуре речь идет о подростках, то они пользуются арго, а если о профессиональных бандитах, то у них на вооружении жаргон. Хотя в тюрьме и на зоне используемый язык выполняет обе функции — конспирации и профессионализации. В уголовной среде жаргон имеет три разновидности, каждой из которых присущи свои лексические и коммуникативные особенности: 1) общеуголовный жаргон, которым пользуются как обычные правонарушители, так и профессиональные преступники; 2) «тюремный» жаргон, типичный для мест лишения свободы; 3) специально-профессиональный жаргон, характерный только для преступников-профессионалов. Уголовный (воровской) жаргон не является самостоятельным языком, он возникает и функционирует на базе общенационального языка и относится к разряду условных языков. Они существуют у многих социальных групп (молодежный сленг, профессиональные языки) и выполняют сигнально-обособительную функцию: свидетельствуют о принадлежности к определенной социальной группе. Уголовному жаргону присуща и конспиративная функция: он служит средством засекречивания информации от «непосвяще-ных». Ему свойственны образность, парадоксальность, ироничность (например, изнасилование — это «лохматая кража»), что делает его привлекательным для подростков. Воровской жаргон возник достаточно давно, на Руси он берет начало от арго офень — жуликоватых торговцев-коробейников. И выражение «ботать по фене» (употреблять жаргон) есть искаженное воспроизведение выражения «болтать по офенски». На Руси криминальный язык известен и под названием «блатная музыка». По словам В.И. Даля, эта «музыка» была разработана столичными мошенниками, карманниками и ворами разного промысла, конокрадами и барышниками. А вот некоторые исследователи считают, что в седьмом веке на Руси проживал офенский народ, исчезнувший почти бесследно и оставивший о себе память лишь в русских былинах. Язык феней передавался поколениями, и вскоре его стали употреблять нищие, бродячие музыканты, конокрады, проститутки. Феней не просто общались, ею шифровали устную и письменную информацию, стремясь утаить смысл от лишних глаз и ушей. Жаргон вошел в воровские шайки, остроги и темницы, проник на каторгу. Их коренные обитатели даже отвыкали от родной речи, путая слова и выражения. Изучение криминальных субкультур имеет долгую историю. Записи арго у славянских народов, сделанные собирателями-этнографами, писателями и лингвистами, согласно данным Е.С. Ефимовой, относятся к XIX—XX вв. Первые известия об арго (XVII в.) связаны с казаками, наиболее древний пласт арготизмов восходит к лексике новгородских и волжских речных разбойников, бурлаков, калик перехожих. В создании криминального фольклора принимали участие также бродячие ремесленники и торговцы (офени). К XVIII в. относятся и первые публикации разбойничьего и тюремного песенного фольклора в сборниках Трутовского, Чулкова, Кирши Данилова. В отдельный раздел разбойничьи песни наряду с «воинственными» и «солдатскими» выделяет П.В. Киреевский. В 1820—1830-е гг. начинается запись разбойничьих преданий, к которым примыкают и предания о крестьянских восстаниях. Разинский фольклор, разбойничьи песни и предания записывают А.С. Пушкин и Н.Н. Раевский. Образы арестантов и беглых каторжников эпизодически появляются в русской литературе, начиная с 1830-х гг., в творчестве И.Т. Калашникова, Н.С. Щукина, Н. Полевого, А. Таскина, Д.П. Давыдова. Внимательное изучение жизни и быта преступников начинается с «Записок из Мертвого Дома» Ф.М. Достоевского — возникают очерковые записки, повести, романы, посвященные исследованию острожной жизни. В числе первых — роман Вс. Крестовского «Трущобы». Большую роль в собирании демократического фольклора (фольклора социального протеста, народных бунтов, тюремного, фабрично-заводского, солдатского) сыграли фольклористы второй половины XIX в.: описание быта «голи кабацкой», нищих, беглых воров и разбойников дает И. Прыжов в «Истории кабаков», как самостоятельную тему «вольных людей» выделяет Н. Аристов. Описателями тюремной субкультуры и собирателями тюремного фольклора становятся политические заключенные — В.Г. Богораз, B.C. Арефьев, А.А. Макаренко, Ф.Я. Кон и др. Заключенными российских тюрем в разное время были Л. Мельшин, В. Фигнер, В. Короленко, В. Серошевский и др., в мемуарах которых представлены зарисовки быта и жизни не только политических ссыльных, но и представителей старой воровской среды. Интерес к жизни заключенных проявил А.П. Чехов, совершивший поездку на остров Сахалин. Этнографически точные картины социального «дна» предреволюционной эпохи представлены в произведениях В. Гиляровского и М. Горького. В советское время заключенными российских тюрем стали многие литераторы и деятели культуры (А. Солженицын, В. Шаламов и др.), в своих мемуарах и литературных произведениях осветившие некоторые особенности субкультуры советской тюрьмы. Жаргон в начале XX в. насчитывал почти четыре тысячи слов и выражений. В дальнейшем тюремно-лагерная политика СССР для криминального языка открыла новую эпоху. В течение десятилетий жаргон изменялся и дополнялся. Лексический запас современной уголовной среды включает свыше десяти тысяч слов и выражений, многие из них применяются крайне редко (это пассивный запас). Для общения блатарю достаточно 300— 400 слов, хотя он понимает гораздо больше. Скажем, карманник сегодня вооружен пятьюстами терминов и выражений, шулера имеют около трехсот, домушники — двести, грабители и наркоторговцы — по 100—150.  |