фвф. 16707646975743_пр 7 + кр Социология культуры. Написать конспект текста на листочке Тема Социология культуры Виды культуры

Скачать 2.02 Mb. Скачать 2.02 Mb.

|

|

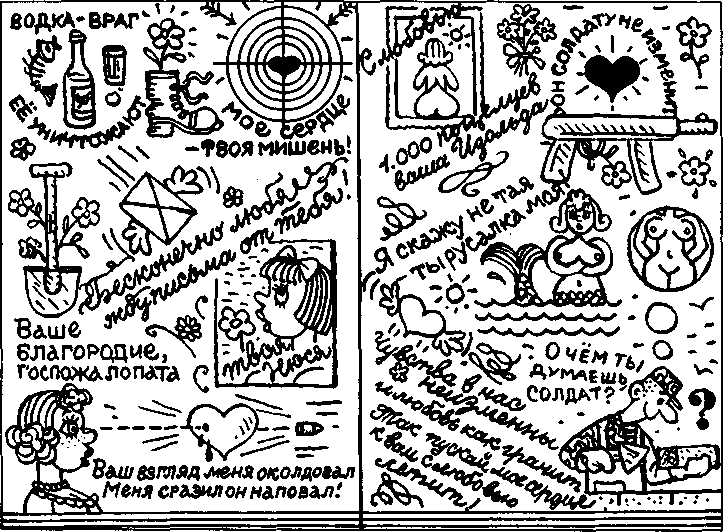

12. ДЕМБЕЛЬСКАЯ СУБКУЛЬТУРА – 87 стр. Если рекрутская субкультура формируется на «входе» армейской службы, то дембельская субкультура образуется на «выходе» армейской жизни, когда отслуживший положенный срок солдат ждет демобилизации. От этого слова происходит сокращенный сленговый оборот — дембель. Одна из самобытных форм армейской субкультуры — дембельская культура породила самостоятельный жанр — дембельский альбом, который включает в себя графику, фотографии, коллажи и является своеобразным художественным документом — своеобразной народной «книгой художника». Альбомная культура России ведет свое начало со второй половины XVIII — начала XIX в. В те времена стихи (да и прозу) было принято от руки переписывать «в тетрадки». Это делали как женщины, так и мужчины, но поэтические альманахи в виде альбомов в XVIII—XIX вв. были приоритетом именно взрослых барышень. В последней трети XIX в. из семейной среды альбом стал активно переходить в среду ученическую — в закрытые пансионы, женские гимназии, институты. Альбомная культура 1920—1930-х гг., по сравнению с предыдущим периодом, изменилась вслед за изменением исторических и социальных условий жизни. Новый владелец альбома — это чаще всего советский ученик, бывший носитель крестьянской или фабрично-заводской фольклорной традиции. Альбомная культура, как отмечают социологи, рождается в замкнутых сообщества. В XIX и начале XX в. это были женские гимназии, институты и пансионы, где молодые особы, не имеющие возможности открыто общаться с представителями сильного пола, грезили о своих возлюбленных и заполняли страницы альбома любовными воздыханиями. В конце XX в. на смену им пришло другое закрытое сообщество — армейская казарма. Молодые юноши, приблизительно того же возраста, что и их исторические предшественницы по жанру, также не имели возможности общаться с представительницами противоположного пола, а потому свои душевные порывы доверяли бумаге. Правда, в армейских альбомах, в отличие от женских, можно встретить: а) больше философских и социальных размышлений; б) более циничный и откровенный стиль изложения мыслей, вплоть до скабрезных шуток и непристойных анекдотов; в) больше нарциссизма и самолюбования (фотографии в бравой военной форме и т.п.). Дембельский альбом является той пограничной территорией, где встречаются армия и художественное творчество. По своему разнообразию и массовости он сродни народному искусству. Его каноны складывались десятилетиями, его язык универсален, а его материал прост и обыден. Происходившая в 2001 г. в Петербурге выставка «Дембельский альбом — русский ArtBrut» уже самим названием свидетельствует о родственной связи армейской субкультуры с брутальностью. Напомним, Арт Брут, согласно словарю искусств XX в., — это творчество «наивистов», дилетантов, душевнобольных. На выставке такое искусство демонстрируют классические обтянутые грубым шинельным сукном памятные армейские альбомы, солдатские письма, фотографии, образцы дембельской формы и наглядной армейской агитации. По мнению кураторов выставки, дембельский альбом является самой радикальной разновидностью русского Арт Брута. На выставке были представлены дембельские альбомы, выполненные солдатами срочной службы всех родов войск с 1965 по 2000 г., образцы дембельской формы и наглядной армейской агитации. В проекте также участвуют современные художники Москвы и Петербурга, специально создавшие произведения, посвященные армейской теме. Эти работы призваны выявить свойства такого художественного явления, как дембельский альбом и дать возможность многостороннего осмысления этого артефакта. К выставке подготовлен сборник статей и материалов, посвященных феномену дембельского альбома. Дембельские альбомы солдаты делают в тот момент, когда становятся «дедами». Потом их показывают девушкам, друзьям и родственникам, а через много лет — своим детям. И неизменно они — тема застольных мужских разговоров (служба в армии — обычная тема для служивших). Рассказывают, что дембельские альбомы были головной болью начальства в советские времена — солдатики часто фотографировались на фоне секретных объектов. Кроме того, альбомы разрисовывались ракетами, автоматами, гитарами, девушками. А «лирика» для альбома записывалась в специальный блокнот все время службы и потом заботливо переносилась в альбом. Альбомы не менее важные исторические документы, чем мемуарные свидетельства, дневники, записи, письма с фронта. В художественном отношении дембельские альбомы и солдатские блокноты — пограничное явление между фольклором и самодеятельным (наивным) творчеством. Для солдатских альбомов характерна художественная эклектика: высказывания великих, к примеру, Ницше, соседствуют с армейским фольклором и словотворчеством хозяина альбома: «Когда любовь на сердце леденеет, и на душе тоскливо, хоть убей, читай, устав, от радости балдея, и восхищайся мудрости своей!» В каждом альбоме есть жизнеутверждающие тезисы о пользе армии «Кто был студентом — видел юность, кто был солдатом — видел жизнь» или «Не тот мужик, кто был женатым, а тот, кто был солдатом». Тут же найдется что-то вроде «Армия — это единственное место, где молодой парень мечтает стать дедушкой» и философские замечания типа «Никто так не обнимает солдата, как ремень»22. Армейский юмор тоже сюда: «Бессмертный я, — сказал Кощей, и зря он так сказал, хлебнул Кощей солдатских шей и замертво упал» или «Убегающий от пограничника нарушитель — это убегающий от него отпуск!» Новинка последних лет — виртуальные дем-бельские альбомы, выложенные в Интернете. Армейский фольклор, по наблюдению антрополога К.Л. Банникова, бывает грустный и веселый. Его универсальный (грустный) сюжет рисует душераздирающую картину: пацан уходит в солдаты, и пока он защищает покой своей невесты, она ему изменяет с «закосившим» от армии «козлом». И все, что у него осталось в этой жизни — его верный автомат, который «никогда не изменяет». Солдат начинает слезно и с надрывом любить свою механическую невесту, еще больше, чем настоящую, которая осталась дома и, возможно, даже его ждет. Максимы из солдатских блокнотов со свойственной им подростковой неуклюжестью и прямолинейностью касаются не только собственно армейской службы. В них формулируются представления о тендерных ролях, гражданская позиция, этические ориентиры и пр. Солдатские блокноты — это записные книжки, которые заводят обычно в начале службы и забывают тогда, когда начинают изготовление дембельского альбома. В отличие от демебельского альбома, который создается с тем, чтобы на гражданке в выгодном свете представить своего хозяина (как бравого вояку), не лишенного своеобразных эстетических пристрастий, функция солдатского блокнота не так определенна.  Современный дембельский альбом — итог трансформации российской альбомной культуры более чем за два столетия СПЕЦИФИКА АРМЕЙСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ У армейской субкультуры своеобразная стилистики, которую чаще всего именуют стилистикой китча. КИТЧ (нем. Kitsch— халтурить, создавать низкопробные произведения; нем. Verkitchen— дешево распродавать, продавать за бесценок, делать дешевку; англ. forthekitchen— «для кухни») — дешевка, безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний эффект; синоним псевдоискусства, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика. Китч распространился как промышленная имитация уникальных изделий, на все сферы искусства: от станковой живописи до всех видов искусства, в том числе не только традиционные — литература, музыка, театр, архитектура, но и кинематограф, телевидение. В 1960—1980-е гг. предметы китча стали распространенным явлением массовой культуры. Особую популярность китч получил в оформлении бульварной печатной продукции, кино и видео, в различных формах стандартизированного бытового украшения. Китч захватывает сферу не только самодеятельного и профессионального искусства, но народное искусство, куда проникают элементы дефольклоризации, псевдохудожественные произведения. В каждой стране обнаруживаются национальные особенности китча. Широкое распространение китч получил и в России. В отличие от подлинных видов искусства китч не вызывает духовных исканий, но стремится к созданию незамутненного, самоуверенного спокойствия. Подражая высоким художественным образцам, китч намеренно низводит их до банальности и пошлости. Паразитируя на высоком искусстве, китч тяготеет также ко всему таинственному, непознанному. Предметом интереса китча обычно становятся скандальные сенсации, модные проблемы, современные научные идеи, поданные в вульгаризованном, поверхностном виде. Другой особенностью армейской субкультуры выступает брутадьность (от англ. brutal— жестокий, грубый). Брутальность в повседневном обиходе — это подчеркнутая грубоватость, употребление нелитературных выражений, а также манеры, которые не приняты в приличном обществе и вы- Определенная степень брутальности присутствует в дембельской субкультуре. Ее истоки лежат отчасти в возрастной психологии, так как 18—20 лет для юноши — это переломный момент жизни, когда человек из юношеского возраста переходит во взрослый со всей причитающейся такому транзиту атрибутикой: грубоватый голос, употребление нецензурных выражений, подчеркнутая агрессивность, вызывающая наглость, желание быть «крутым», ранняя и чрезмерная сексуальность и т.д. Психологи относят такого рода издержки поведения, проходящие с возрастом, к «детской болезни», неумению себя вести в соответствии с меняющимся социальным статусом. Другим источником является пресловутая дедовщина — социальная привычка и социальная традиция старослужащих цинично обращаться с новобранцами. Блестящие образцы брутальной культуры дает грубоватая лексика армейских офицеров: «Это в институте вы можете ходить хоть в лифчиках, но перед военной кафедрой вы обязаны по всей военной форме» или «С помощью современной фотосъемки можно рассмотреть пуговицы на бюстгальтере». Служба в армии и возмужание как следствие этого опыта осмысляется в солдатском фольклоре, в частности, в терминах потери невинности. В одном весьма распространенном тексте, который существует в устном варианте в виде тоста, прямо сообщается о разнице в женском и мужском способах взросления: «Девушка становится женщиной за одну ночь. Юноша становится мужчиной за два года службы. Так выпьем же за то, чтобы эти два года пролетели как одна ночь!». Итак, взрослым делает юношу его социальный опыт, приобретаемый в армии: «Не тот мужик, кто с бабой спал, а тот мужик, кто плац топтал» или в более мягком варианте: «Не тот мужчина, кто женат, а тот мужчина, кто солдат». Другого способа стать мужчиной солдатский фольклор, естественно, не знает26. Поскольку армейская субкультура, в том числе и дембельская, являются разновидностью молодежной субкультуры, им присуща такая черта, как пуэрилизм — наивность и ребячество. Согласно квалифицированному мнению выдающегося нидерландского историка и культуролога Йохана Хейзин-ги (1872—1945), обстоятельно изучившему данный вопрос, «сюда попадает, например, легко удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая потребность в банальных развлечениях, жажда грубых сенсаций, тяга к массовым зрелищам. На несколько более глубоком уровне к ним примыкают: бодрый дух клубов и разного рода объединений с их обширным арсеналом броских знаков отличия, церемониальных жестов, лозунгов и паролей (кличей, возгласов, приветствий), маршированием, ходьбой строем и т.п. Свойства, психологически укорененные еще глубже, чем вышеназванные, и также лучше всего подпадающие под понятие пуэрилизма, это недостаток чувства юмора, вспыльчивая реакция на то или иное слово, далеко заходящая подозрительность и нетерпимость к тем, кто не входит в данную группу, резкие крайности в хвале и хуле, подверженность любой иллюзии, если она льстит себялюбию или групповому сознанию» Пуэрилизм для голландского мыслителя есть нечто противоположное самозабвенной игре ребенка — это поведение безответственного, несдержанного юнца. Он был присущ и ранним воинским культурам, но не в таком массовом и жестоком масштабе, полагает Й. Хейзинга, как современному обществу. Среди причин его распространения он называет приобщение к духовным контактам широких полуграмотных масс, ослабление моральных стандартов. «Состояние духа, свойственное подростку, не обузданное воспитанием, привычными формами и традицией, пытается получить перевес в каждой области и весьма в этом преуспевает. Целые области формирования общественного мнения пребывают в подчинении темпераменту подрастающих юнцов и мудрости, не выходящей за рамки молодежного клуба»28. В этом явлении Хейзинга склонен видеть «знаки грозящего разложения». Пуэрилизм сегодня изучают психологи, медики, социологи и культурологи. Хотя они смотрят на явление с разных углов, не вызывает сомнения, что пуэрилизм — разновидность деформации. Социальной, культурной или психической — другой вопрос. Для психолога пуэрилизм — появление детских свойств в поведении взрослого, для медика — психотическое состояние, вид заболевания, при котором больные ведут себя как маленькие дети: по-детски строят фразы, сюсюкают, шепелявят, окружающих называют тетями и дядями; играют в детские игры, капризничают; не могут выполнить элементарных заданий или допускают грубые ошибки. При этом сохраняются определенные навыки и стереотипы поведения взрослого человека, например, манера курить, пользоваться косметикой. Для культуролога пуэрилизм — «защитная реакция новых поколений от печали "мудрого знания" культурного опыта в условиях жесткого существования сегодня, где размышление воспринимается как сомнение в собственных силах, а брутальный варварский характер социальных отношений несформировавшегося еще общества немедленно отбрасывает индивида в конец очереди». Можно ожидать, что брутальность выступает оборотной стороной или своеобразной реакцией на пуэрилизм: нехватка взрослости всегда компенсируется намеренным подчеркиванием или культивированием в своем поведении самых грубых, контрастных черт. Действительно, философами XX в. брутальность молодежной субкультуры определяется как отторжение новыми поколениями культурных ценностей прошлого. Итак, традиционные ценности старших отрицаются, а что принимается взамен? «Культура пуэроцентризмас ее примитивным спортивным азартом подростков и иными ценностными ориентирами, а затем тинейджерской воинствующей примитивностью мироощущения, прагматизмом, словом, всем необходимым набором для выживания в дегуманизированном мире постиндустриального общества»30. Поскольку представления о высокой культуре у большинства выпускников общеобразовательной школы, составляющей основу призыва в российскую армию, скудны, хаотичны и зачастую искажены, их место в системе ценностей занимают некие суррогаты. Чаще всего таковыми становятся стереотипы уличной культуры, которая в нашем обществе заражена элементами блатной субкультуры, вкраплениями вандализма и кича. Все это выплескивается в повседневную армейскую жизнь и находит свое отражение в самых интимных и глубоко личностных формах творчества военнослужащего — в его дембельском альбоме. Армейская служба — один из примеров вынужденного пребывания человека в несвободе: по своему усмотрению человек не может покинуть службу, выйти за пределы части, расторгнуть контракт. Негативные эмоции, которые в таких ситуациях не только возникают, но и накапливаются, выливаются либо в агрессию по отношению к другим (дедовщина), либо в смех и юмор, которые во все времена выполняли функцию психологической разрядки. Армейский юмор часто циничен и брутален не только потому, что служить идут, по крайней мере ныне, люди со средним и незаконченным средним образованием. Причиной и стимулом к его появлению служат социальные условия в армии — беспредел, жесткость взаимоотношений, неустроенность быта, бесконтрольность действий администрации, издевательства и унижения. В течение двух лет В.В. Иванов наблюдал за поведением дембелей (выборка 200 человек) и обратил внимание на их внешнюю эстетику31. Первое, что бросается в глаза, — это стремление к пародированию уставной формы: затасканные штаны и китель с надраенными пуговицами, новыми погонами с новыми эмблемами рода войск и сержантскими лычками или форменная фуражка, продранная тельняшка и наглаженные уставные брюки, из-под которых видны, возможно, умышленно разодранные кеды. Внешний вид «стариков» — расстегнутый крючок на вороте гимнастерки или шинели; пилотка (фуражка, шапка), лихо сдвинутая на затылок; волосы длиннее уставной нормы; выгнутая бляха ремня, который расхлябанно болтается ниже пояса. В группах «дембелей» отчетливо различимы возбужденность, хмель и агрессивность. Несмотря на безрадостность своего существования, люди в погонах чрезвычайно смешливы. Известно, что армия, зона, злачные места в городе, каторга, притоны, игорные и питейные заведения, стоянки разбойников, пиратские суда, т.е. места концентрации аутсайдеров, всегда служили фабрикой особой смеховой культуры. Чем ниже уровень материального развития общества, тем больше в нем количество бедных и нищих, тем выше концентрация таких мест, а следовательно, больше простора для развития брутальной смеховой культуры. Россия, где половина бедных и каждый третий взрослый человек когда-то прошел через зону либо имеет родственников с неблагонадежной репутацией, занимает особое место в мировой культуре именно благодаря необычайно богатому пласту юмористического и смехо-вого фольклора. В России смеховая культура — нечто большее, чем элемент развлекательного досуга и времяпрепровождения. Она выступала частью политической жизни и знаменовала собой смех обреченных. Политически бесправный народ мог выразить истинное отношение к властям только через юмор и анекдоты. Прямое выражение социального протеста каралось самыми жестокими мерами. И в армии солдат бесправен, его оружием становится смех, где он в метафорическом или перевернутом виде может высказать свои истинные мысли. Смех становился не только средством психологической разрядки, но и каналом коммуникации — донесения до сослуживцев или родственников истинных настроений. Злость и агрессия, выраженные смехом, не только отражали правду, но и снимали напряжение. Смеховая культура, или смеховая традиция, уходит своими корнями в глубокое прошлое. Мистерия, карнавал, ряженые, маскарады — отчаянное веселье, чтобы отогнать страх, победить болезни, напугать беду. Выжить, несмотря ни на что. Высмеивающее и бичующее значение имели средневековые карнавалы, где уличная толпа, состоящая из социально незащищенных и политически бесправных групп населения, могла в иносказательной форме поиздеваться над власть имущими. Ренессансные идеалы и народная смеховая культура ярко выражены в произведениях Франсуа Рабле. Правила карнавальной и смеховой культуры позволяют людям поиздеваться над теми, кто сильнее и богаче их, и не быть при этом наказанными. Обижаться на юмор означало проявить свою непорядочность, потерять лицо. Власть и богатство перестают быть сакральными ценностями и подвергаются уничижительному осмеянию. Даже сцены агрессии смеховая культура превращала в праздничное шоу: посещения казней в средние века являлись будничным и массовым мероприятием.  Мистерия (греч. myst—erion— таинство, служба, обряд) — основной жанр религиозного театра эпохи позднего Средневековья XII—XVI вв., созданный на сюжеты Библии и Евангелия, получивший распространение в странах Западной Европы (Англия, Италия, Франция, Сев. Нидерланды, Испания, Германия, Швейцария). Некоторые сцены юмористически бытового характера считалось неудобным ставить в самой церкви, поэтому их разыгрывали сначала на паперти, потом в церков ной ограде и на площади; любители-горожане составляли большинство постановочной группы, к ним присоединялись странствующие актеры и певцы. 3Карнавал (ит. camevaleот came — мясо, vale — прощай) — в Италии, позднее во Франции, Испании, Германии, Латинской Америке весенний праздник, сопровождающийся уличными шестви ями и маскарадом (соответствует русской Масленице), возник в X в. в Венеции. В 1296 г. специальным декретом Совета десяти праздник был отнесен в канун Великого поста (отсюда название). Во время такого общественного «праздника», как глумление над изгоем, отчетливо прослеживаются карнавальные элементы. Социальное значение карнавала как института смеховой культуры состоит в инверсии социальных ролей с целью обновления действующей структуры путем разрядки социально-психологической напряженности. В постсоветской армии возник новый праздник, так называемый «День духа». Он наступает за 50 дней до увольнения дедов. В этот день все меняются ролями: деды не трогают духов, а духи могут делать с дедами все, что угодно: заставлять их отжиматься, стрелять у них сигареты, давать подзатыльники, требовать с «дембеля» сигареты, конфеты или еще чего-нибудь. Как только праздник проходит, все возвращается на свои места. Карнавал на Руси — это внегосударственное, стихийное ощущение жизни без регламентов, чинов и званий. Цари становились шутами, нищие — королями, смеховая культура народа предавала остракизму и политические склоки, и социальную структуру общества, и саму власть. Гуляния, катания, переодевания, песни, пляски, поцелуй на морозе — специфические практики снятия напряжения и эмоционального переключения внимания с рутинной обыденности на маскарадную праздничность. Смех, как известно, по своей природе демократичен. Традиционная смеховая культура, как ее представляли М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, А.М. Пан-ченко, способствует снятию национальных, религиозных, социальных барьеров. Народный смех, обращенный как «внутрь», так и «вовне» — на власть, государство, церковь, — сглаживает напряженность во взаимоотношениях между далекими социокультурными слоями, между рядовыми обывателями и элитой. Не только в городах Западной Европы, но и в России эти функции выполняла карнавальная культура — с масленичными, вербными, пасхальными гуляниями, особая культура юродивых, шутов, скоморохов34. Некоторые исследователи рассматривают смех в качестве защитной биологической реакции. Так, Н.А. Монахов приходит к выводу, что через смех у человека решаются вопросы видового выживания. Для смеха необходимо две стороны — субъект (тот, кто смеется) и объект (над кем смеются). В социальном взаимодействии юмор основан на оппозиции эмоций субъекта и объекта. Соответственно его можно рассматривать как инструмент доминантных отношений. «Именно в сопернической страсти, в победе заложено снятие всего стрессового напряжения. Смех в данном случае представляет своеобразный биологический регулятор при завершающей фазе соперничества. Смех, следовательно, есть всплеск радостного возбуждения как ответ на внезапно обнаружившееся однозначное превосходство субъекта над противостоящей амбицией». Народная смеховая культура, определявшаяся М.М. Бахтиным как «гротескный реализм»36, для российского общества оказалась зеркалом, в котором отчетливо отражается массовое сознание российской армии. Генералы, офицеры, сержанты стали героями сотен анекдотов, в которых смеховая культура пародировала, вышучивала, иронизировала тех, на ком гвардии рядовой, согласно устава, не мог непосредственно выместить свою обиду и раздражение.  В армии нормой социального взаимодействия является так называемая «подковырка» — крайне ироничная и агрессивная оценка сослуживцами личностных качеств друг друга с целью постоянного поддерживания своего реноме. Ее объект, как считает К. Банников, должен парировать иронично-агрессивные выпады своих товарищей по службе адекватным способом, желательно еще более агрессивным и более ироничным. Когда возникает спор, грозящий перейти в конфликт, побеждает тот, кто вызвал на своего оппонента общий смех. Логические, и вообще, рассудочные аргументы и доводы здесь не действуют. Лицо, не выдерживающее проверку на юмор, впоследствии может стать постоянным предметом нападок внутри своей статусной группы. Например, если он «дед», то может стать постоянным объектом насмешек внутри своего «дедовского» коллектива, пока над ним не станут смеяться младшие товарищи. Тогда его статус может быть понижен defacto, хотя, скорее всего, будет сохранен dejure. С другой стороны, человек, обладающий развитым чувством юмора, которое он не стесняется проявлять открыто (несмотря на возможные санкции), имеет шанс фактически повысить или утвердить свой статус. Во многих подразделениях имеется стандартный набор шуток, в которых участвует вся часть, воспроизводя себя, как единый организм в оппозиции «посвященный» — «неофит». Предметом таких шуток, как правило, являются особенности женской физиологии, объектом осмеяния — молодой боец, не имевший сексуального опыта. В армии существуют «ритуальные тексты», типа «дембельской сказки», ее содержание знает не одно поколение солдат, прошедших срочную службу. Это такой стишок-колыбельная, его «духи» читают своим «дедам» перед сном, с пожеланием скорейшей демобилизации. В смеховой культуре высмеиваются не отдельные индивиды и их недостатки, а социально типические черты целой группы. Каждая группа, встроенная в иерархическую систему дедовщины, — «духи», «молодые», «черепа», «деды», «дембеля» — имеет свои добродетели, отраженные в местном фольклоре. Тем, кто не прослужил год, и не прошел обряд инициации, не приличествует беспечно смеяться, поскольку радоваться им нечему — загнанные поддержанием уставного и неуставного порядка «духи» должны «вытирать слезы половой тряпкой». Основная придирка к духу — «ты что тащишься?!». И наоборот, поведенческий комплекс «деда» — это смех, веселье и демонстративная раскованность, которую символически подчеркивает спущенный на бедра ремень. По мнению К. Банникова, слово «тащиться» одновременно означает и отдых, и смех, и привилегию. В негативном значении старшие им обозначают свое негодование по поводу незаконного отдыха младших, что предельно четко выражено культовой формулой: «Тащиться не положено по сроку службы». Согласно этическому кодексу дедовщины, дембель должен быть «чмош-ным», т.е. всем своим видом и поведением демонстрировать отчужденное состояние: «дембеля» в ожидании демобилизации месяцами не стирают одежду и имеют печальный и отрешенный от жизни вид — они устали. Наибольшего осмеяния удостаиваются аутсайдеры — лица, которые осознанно или неосознанно не вписываются в систему неофициальных норм поведения, установленную «дедами». Их именуют «чмо» или «чмыри», а на зоне — «опущенные». Они выполняют социальную функцию «козлов отпущения» и представляют аналог касты неприкасаемых. В издевательствах над такими людьми участвуют все группы независимо от места в иерархии. |