фвф. 16707646975743_пр 7 + кр Социология культуры. Написать конспект текста на листочке Тема Социология культуры Виды культуры

Скачать 2.02 Mb. Скачать 2.02 Mb.

|

|

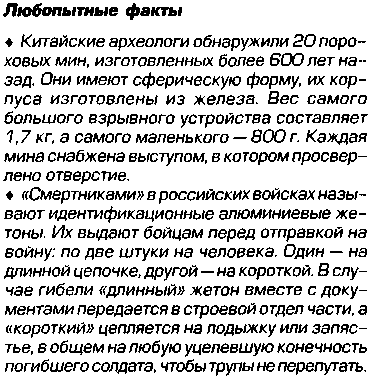

11. ВОИНСКАЯ И АРМЕЙСКАЯ СУБКУЛЬТУРА – 77 стр. Армия — это не только неотъемлемая часть общества, но и составной элемент его культуры. У армейской и воинской культуры много специфических черт, которые отличают ее от субкультурных образцов, создаваемых другими социальными группами, скажем, студентами или дипломатами. Армейская служба и участие в мировых войнах общество почему-то возлагает на самую трудоспособную, активную и цветущую часть населения — мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Оказавшись в неблагоприятных условиях, оторванные от привычной жизни, находясь под тяжелым социальным и психологическим прессом, они создают удивительные образцы творчества и норм поведения, о которых и пойдет речь. СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ Поскольку общество распадается на множество групп — национальных, демографических, социальных, профессиональных, — постепенно у каждой из них формируется собственная культура, т.е. система ценностей и правил поведения. Малые культурные миры называют субкультурами. Есть такая субкультура и у военнослужащих. И появилась она очень давно — тогда же, когда при первобытно-общинном строе воины выделились в самостоятельную социальную группу со своими ритуалами, приемами ведения боя, церемониями и обрядами. То воинство еще не было ни регулярным, ни профессиональным. Но оно уже было субкультурным образованием. Таким образом, воинская субкультура — наидревнейший и универсальный исторический тип субкультуры. Армейская субкультура гораздо моложе, поскольку ее формирование связывают с появлением крупных земледельческих государств и древневосточных империй. Армии стали массовыми, насчитывающими сотни тысяч человек. Они требовали от солдат профессиональной подготовки, длительного отрыва от семьи, проживания в закрытых военных лагерях и казармах, и соответственно формирования непохожего на гражданский образ жизни военного, или армейского образа жизни. Наибольшего развития армейская субкультура получает в индустриальном и постиндустриальном обществе. Другое различие — возрастное. Воинскую субкультуру можно считать всевозрастной, а армейскую — молодежной субкультурой. Ярче всего молодежная атрибутика армейской субкультуры прослеживается в современной российской армии. Если говорить о соотношении двух социологических переменных, то армейскую субкультуру следует считать частью или частным видом воинской субкультуры (рис. 26). Демаркационная линия между ними пролегает не только в области исторической хронологии. Дело еще в том, что воинская субкультура включает систему ценностей, артефактов и моделей поведения, относящихся как к мирному, так и военному времени. Поведение людей на войне и воинский быт — совсем иное дело, нежели поведение солдат и их быт в мирное время на казарменном положении.  Соотношение понятий воинской и армейской субкультур Субкультуру называют одним из видов господствующей в обществе национальной культуры. Видами культуры мы будем называть такие совокупности правил, норм и моделей поведения, которые являются разновидностями более общей культуры. К примеру, субкультура представляет собой такую разновидность господствующей (общенациональной) культуры, которая принадлежит большой социальной группе и отличается некоторым своеобразием. Субкультура — часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих большой социальной группе. Говорят о молодежной субкультуре, субкультуре пожилых людей, национальных меньшинств, профессиональной субкультуре, криминальной субкультуре. Субкультура — это часть общей культуры нации, в отдельных аспектах отмечающаяся или противостоящая целому, но в главных чертах согласующаяся и продолжающая культуру нации, которая получила название доминирующей культуры. Субкультура отличается от доминирующей культуры языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, прической, одеждой, обычаями. Различия могут быть очень сильными, но субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она включает ряд ценностей доминирующей культуры и добавляет к ним новые ценности, характерные только для нее. Своя культура у наркоманов, глухонемых, бомжей, алкоголиков, спортсменов, одиноких. Дети аристократов или представителей среднего класса сильно отличаются своим поведением от детей из низшего класса. Они читают разные книги, ходят в разные школы, ориентируются на разные идеалы. У каждого поколения и социальной группы свой культурный мир. Малолетние детишки, постоянно общающиеся во дворе, создают своеобразную субкультуру, понятную только им. Но шимпанзе и гориллы, сколько бы они ни взаимодействовали в группах, не способны породить даже зачатков культуры. Причина в отсутствии языка — этой праматерии культуры. Воинская субкультура не существует в отрыве от общенациональной, постоянно взаимодействует и подпитывается ею. Точно так же военное сообщество не функционирует в отрыве от всего общества, оно — его органическая часть, а потому в армейской субкультуре отражаются социальные условия существования данной социальной группы. Культурология и социология здесь тесно связаны между собой, как тесно связаны между собой армия и война. У социологии и культурологии на войну — особый взгляд. Трудно дать социологическую характеристику такого многостороннего и весьма сложного феномена, каким является война. К ней относятся конфликты двух крошечных племен, целых народов и великих цивилизаций. Войны бывают древними и современными, продолжительными и кратковременными, кровопролитными, информационными, биологическими, гражданскими и мировыми. Да и какими они только не бывают. Но у социологии — свой взгляд на вещи. И коротко его можно сформулировать, на наш взгляд, так: война — это всегда экстремальная ситуация для общества, сопровождаемая крайним напряжением материальных и людских ресурсов; это регулярное событие в жизни большинства обществ —как традиционных, так и современных; это огромные миграционные потоки — приближение врага заставляет людей спасаться бегством, бросив все пожитки и накопленное имущество, при этом они чаще всего теряют в огне войны дом, семью, нажитый скарб; это переоценка всех ценностей, изменение мировоззрения, психологическая травма; это пробуждение-героизма, определенная романтика, памятное событие в жизни одного или нескольких поколений. Не случайно нынешние старики вспоминают войну как самое памятное событие своей жизни; это особый жизненный опыт, обогащение личной биографии такими событиями и переживаниями, которые нельзя получить в рутинной жизни; это гибель молодежи, поскольку война — всегда дело молодых; это раскол на тех, кто гибнет на фронте, и тех, кто трудится в тылу. Тыл и фронт — два новых социальных понятия, отсутствующих в повседневной жизни; это снижение уровня жизни до прожиточного минимума, жизнь впроголодь, появление огромного числа голодных, погорельцев, беженцев, нищих; это социальная дифференциация: войну начинают верхи, а ведут ее низы; дифференциация на фронтовиков и откосивших от армии; это трофеи, вывоз из покоренной страны огромного числа культурных и материальных ценностей; это образовавшийся впоследствии разрыв поколений — у них разный жизненный опыт, разные ориентации и понимание жизни, воевавшие и невоевавшие — это как бы два народа в одном; это большое число инвалидов, которых надо адаптировать к мирной жизни; это поствоенный синдром, когда война еще долго снится и ты просыпаешься в холодном поту; это культурная память поколений, когда новое поколение ставит памятники жертвам войны, разыскивает погибших, восстанавливает их имена, а многих не находит; это социальная забота государства о ветеранах войны, выделение особых льгот и привилегий; это создание памятников погибшим воинам, музеев славы, мемориалов в честь погибших, кинофильмов, книг, альбомов; это формирование новых ритуалов, обычаев, традиций, церемоний, например, церемония возложения венков у вечного огня, празднование Дня победы, рюмка за тех, кто не вернулся с поля боя, фотографии погибших отцов на шкафах и тумбочках, именование дивизий в честь памятных военных дат и полководцев; это особое окопное или боевое братство с особым типом социальной солидарности, традициями и нормами отношений. РИТУАЛ ПЕРЕХОДА В советское время с введением всеобщей воинской обязанности при минимальных льготах военная служба стала — и юридически, и фактически — обязательным этапом в жизни молодого человека1. Став неизбежным, этотопыт, подчеркивает Ж. В. Кормина2, со временем начал оцениваться как необходимый, и 2—3 года армейской (или флотской) службы превратились в функциональный аналог классической инициации в экзотических обществах. И осмысляться она стала аналогичным образом. Так, сложилось представление о том, что армия дает молодым людям некое особое знание, необходимое для настоящего мужчины. Факт «превращения» юношей во взрослых людей как результат армейского опыта констатировался сообществом через признание нового социального статуса за вернувшимися со службы. Не взятый на службу по здоровью получал обидный ярлык «браковка» и подозревался окружающими в физической неполноценности, предполагающей его несостоятельность в качестве брачного партнера. Во всяком случае, именно так было в провинции. 1 Всеобщая воинская повинность как принцип организации армии была введена в 1874 г., однако реально в мирное время попадало в армию не более трети молодых людей призывного возраста. Действительно обязательной для каждого мужчины военная служба стала только в 1930-е гг. Уходящие на службу, точно так же, как инициируемые в экзотических культурах, оказываются за пределами своего сообщества в географическом и социальном смысле. Они попадают в иным образом структурированный мир со своими традициями — дедовщиной — и корпоративным духом, в созидании которых каждый из вновь прибывших участвует с большим или меньшим энтузиазмом. В казарме сталкиваются на одном жизненном пространстве два возраста, разница между которыми всего один год. На гражданке они практически не чувствуются, но в армии — совсем другое дело. Это как бы два разных мира — один прошедший горнило испытаний и потому, как считают его представители, заслуживший немалые льготы, и другой — еще не хлебнувший армейских трудностей, который, по мнению тех же «стариков», просто обязан пройти через те же самые испытания. Демаркационной линией между двумя поколенческими сообществами в армейском коллективе служит ритуал перехода (или перевода) военнослужащего из одной неформальной группы (по сроку службы) в другую. До того как человек не прошел данный ритуал, члены группы демонстративно не признают его за «своего». Такие ритуалы получили в науке название инициации. В узком смысле инициация (в полном соответствии с этимологией: лат. initiatio — совершение таинств, посвящение) означает только возрастные обряды перехода юношей в разряд взрослых мужчин, практикуемые исключительно в первобытном или родоплеменном (если оно сохранилось сегодня) обществе. Инициация — это испытание, которое внутренне перерождает человека, делает его другой личностью.  Ритуал перехода современного военнослужащего из одной неформальной группы в другую имеет весьма древнее происхождение Инициации в широком значении — комплекс действий, посредством которых формально закрепляется смена социального статуса индивида, происходит включение его в какое-либо замкнутое объединение, приобретение им особых знаний, а также функций или полномочий. Таковы обряды, сопровождающие переход из одного возрастного класса в другой, включение в высшие касты в Древней Индии, посвящение в рыцари в эпоху Средневековья, конфирмация, первое причастие, посвящение в сан, коронация и др. Широко понимаемые инициации получили более общее название ритуала, или обряда перехода. Именно это понятие представляет собой культурную и географическую универсалию, которая характеризует практически все типы общества и во все исторические эпохи, встречается на любых стадиях социального развития: от посвящений в члены тайного союза до приема в  пионерскую организацию, от посвящения в жрецы или в вожди до инаугурации президента. Сюда же относятся обряды включения в касту или профессиональную корпорацию (например, в средневековую ремесленную или купеческую гильдию), в религиозную общину (например, христианское крещение или католическая конфирмация), в сословие (посвящение в рыцари), посвящения первобытных шаманов, возведение в сан священнослужителей, коронации монархов и т.д. Инициация выполняет две функции: 1) социальную, поскольку означает смену статуса, переход из одной социальной категории (дети) в другую (взрослые); 2) культурную, так как разыгрывается подобно театральному представлению, оформляется или перерастает в общегрупповой праздник. Социальную функцию инициации следует разделить на две части: а) инициация как элемент социальной структуры, связанный с социальной мобильностью (переход из одного статуса в другой); б) инициация как институт социализации, способствующий кардинальному преобразованию личности неофита путем включения в замкнутую возрастную структуру и приобщения к ее нормам и ценностям. Институт инициации насчитывает несколько тысячелетий. Его истоки находят в самых архаических культурах. Инициацию взросления проходили все подростки мужского и женского пола данного сообщества в возрасте примерно 11 —13 лет (иногда — 13—15 лет). Зародившись в глубокой древности, она имела своей целью подготовку молодежи к трудовой, общественной и семейной жизни и, как правило, сопровождались тренировкой, различными, часто мучительными, испытаниями (например, нанесением телесных повреждений, о чем, в частности, свидетельствуют дошедшие до нашего времени мифы и предания, восходящие, по мнению специалистов, к дородовому периоду истории человечества). Инициация у большинства народов, групп и сообществ включает элемент клеймения — обозначения на теле человека несмываемого священного и значимого символа: фигурки змеи, кинжала, человека и т.п. Два типа армейских татуировок — силуэт патрона или ракеты — используется в качестве художественных виньеток для выкалывания группы крови на левой половине груди, или на плече. Это является не жизненной необходимостью, но знаком инициации: «духи» не имеют права делать татуировки. Группа крови им «не положена по сроку службы». Только инициированные мужчины могут обозначать свой статус группой крови, вписанной в профиль снаряда. К. другому виду инициационных татуировок относятся знаки родов войск в композиции с изображениями характерных для них видов коллективного оружия: танки, БТРы, субмарины. Инициация — неотъемлемый элемент традиционного общества. В индустриальном и постиндустриальном обществе ее место заняла другая культурная практика — псевдоинициации. Это превращенная форма первобытной практики, сохранившая только поверхностные черты, но потерявшая было культурное содержание. Такие превращенные формы следует также именовать паллиативными. Они знаменуют собой инициации, утратившие первоначальное значение. К ним относятся подростковые преступные группировки с их жестокими правилами и ритуалами, асоциальные сообщества спортивных фанатов и рокеров с присущими им ритуалами псевдоинициации (раздел и маркировка «своей» территории, жестокая борьба с конкурирующими группами, знаки отличия в виде татуировок, особой формы одежды, собственного слэн-га, церемонии посвящения в «банду», которой предшествуют болезненные испытания, жесткая иерархия внутри группы, попрание общепринятых норм морали), сексуальной распущенностью, татуировки и испытание себя на боль, увлечение экстремальными акциями (поездка на крыше поезда, подножках вагона, на бамперах автомобиля), бравада выдуманными качествами и отношениями (физической силой какулюберов 1980-х гг., связями с криминальными авторитетами), ухарство и вандализм (знаменитые футбольные фанаты, после матча громящие витрины магазинов и поезда пригородных электричек), нравственный цинизм и бунт против родительских авторитетов, а также интересы к темам смерти и хаоса (специфические стили рок-музыки, кино). Специалисты относят их к деструктивным формам поведения. По существу они являют собой суррогат — временный и искаженный заменитель — инициации. Наша культура, победив многочисленные пережитки и добившись всеобщей грамотности, не смогла найти достойной замены ритуалам инициации, разработать эффективные психосоциальные и духовные средства для поддержания человека, совершающего, быть может, самый сложный в своей жизни переход. Принятые в системе неуставных отношений посвятительные обряды относятся к числу деструктивных форм социального поведения. Инициация несет в себе мощный воспитательный потенциал, которым не обладает ее превращенная форма. Псевдоинициации не воспитывают и не формируют социально зрелую личность, а деформируют и разрушают ее. После обряда инициации первобытный человек чувствовал радость, подъем душевных сил, а после псевдоинициации человек ощущает подавленность и унижение. Таковы тюремные практики псевдоинициации. ВОИНСКИЕ ИНИЦИАЦИИ И ОБОРОТНИЧЕСТВО В языческую эпоху воинские инициации обычно были связаны с оборот -ничеством — экстатическим превращением воина в дикого зверя, чаще всего в волка и медведя. Суть воинской инициации заключалась в ритуальном превращении молодого воина в волка. Суть «волчьей» воинской инициации заключается в радикальном изменении сознания в результате его «погружения» в низшие, бессознательные слои психики. Измененное после прохождения ритуала сознание обретало новые способности, выходящие за грань прежних возможностей человека. Для усиления транса использовались шоковые практики посвящения: нанесение болезненных ударов, целенаправленное голодание во время проведения ритуала и т.д. Такие действия, совершаемые взрослыми мужчинами — воинами и жрецами, — вводили сознание юноши в пограничное, экстремальное состояние, позволяющее активизировать чувственность и лучше воспринимать некоторые магические влияния. Оборотиичество как бы связывало юношу с душевным состоянием зверей. Считалось, что такое «вхождение в роль» способствует «пробуждению сознания», точнее сказать, подсознания и помогает воину набраться нужных в бою качеств: храбрости, свирепости, бесстрашия, презрения к смерти, силы, внезапности, а также возможности ощущать врага по запаху, слышать шорохи в абсолютной тишине, видеть в непроглядной темноте и др. Таким образом, в воинской инициации речь идет не только о храбрости, физической силе или умении выносить лишения, но и о магическом религиозном опыте, радикальным образом менявшем жизнь испытуемого. Он должен был преодолеть свой человеческий облик в порыве агрессивной, устрашающей ярости, уподоблявшей его бешеному хищнику. Древние германцы называли воинов-зверей berserkir, буквально, «воины в шкуре (serkr) медведя». Другое их имя ulfliedhnar — «люди в волчьей шкуре». Волк занимает одно из центральных мест в мифологических представлениях многих народов мира. Неудивительно, что масса этнонимов многих засвидетельствованных историческими источниками индоевропейских народов восходит к имени этого животного. Сведения о них собрал М.Эли-аде. Среди них: закаспийские кочевники-скифы — «dahae» латинских авторов и «daai» греческих, чье имя восходит к иранскому слову «dahae» — «волк»; знаменитая Hyrcania — «страна волков», чьи племена греко-латинские авторы называли «hyrcanoi» — «волки»; фригийское племя orka (orkoi); ликейцы Аркадии; Ликия (Lycia) и Ли-каония (Lycaonia) в Малой Азии; имя самнитского племени — лукане — происходит, по Гераклиту, от lycos— волк; такого же происхождения имя народа, соседнего с самнитами, — ирпы или ирпины; народы, носившие имя волка, встречались в Испании (лоукентиой и лукенес), Ирландии, Англии и т.д. И конечно же могущественные враги римлян — знаменитые даки. Обращение в волка было уподоблением одному из наиболее почитаемых и могущественных, наделяемых сверхъестественными силами зверей. Имя этого зверя было настолько священным, что его нельзя было произносить в слух, поэтому вместо «волк» говорили «лютый», а мужчин-воинов в некоторых славянских племенах называли «лютичи». «Оборотиться», «обвернуться» (превратиться) нередко буквально означало «перевернуться», т.е. перекувырнуться, «переброситься через себя» или через условную границу. «Оборачиваясь», человек как бы переворачивался той стороной своего существа, которая приобщена к высшим силам мира, к почитаемым зверям, птицам, рыбам — «предкам, родственникам и покровителям». Практика оборотни-чества была настолько распространена среди славянских племен, что Геродот описывает ежегодное превращение невров (славянское племя, обитавшие на территории Белоруссии) на несколько дней в волков, как нечто само собой разумеющееся. Самым известным способом превращения было оборачивание с помощью заговоров и обрядов. Одевание волчьей шкуры — другой древнейший способ превращения, который практиковался еще волхвами. Воины древних индоевропейцев часто представляли себя в виде волков, назывались ими, наряжались в волчьи шкуры. В таком случае голова волка надевалась на шлем, а другие части шкуры скрывали плечи и спины воинов. Подобный «мундир», например, носили римские разведчики, знаменосцы и солдаты преторианской гвардии. У балтов были «слуги бога-волка», считавшие себя волками и составлявшие одно из самых активных подразделений войска. Участник обряда посвящения славянского юноши символически превращался в волка, а сам процесс сопровождался совершением соответствующих операций. В частности, «важным моментом инициации было вступление неофитов в контакт с духами предков; посвященные вступали в контакт не только со своими предками-людьми, но и с духом тотемного предка-волка».  Воинские инициации в древности — это, как правило, ритуал превращения человека в дикого зверя в надежде приобрести его силу, ловкость и бесстрашие Таким образом, перевоплощение достигалось в результате двух взаимосвязанных и незаменимых действий: сначала надо было переодеть (юношу в шкуру волка или медведя), а затем духовно переселиться в зверя, изменив тем самым свое психическое состояние и поведение. Только в результате этих двух стадий могла быть пройдена третья — физическое овладение качествами зверя — ловкостью, свирепостью, бесстрашием и др. |