фвф. 16707646975743_пр 7 + кр Социология культуры. Написать конспект текста на листочке Тема Социология культуры Виды культуры

Скачать 2.02 Mb. Скачать 2.02 Mb.

|

|

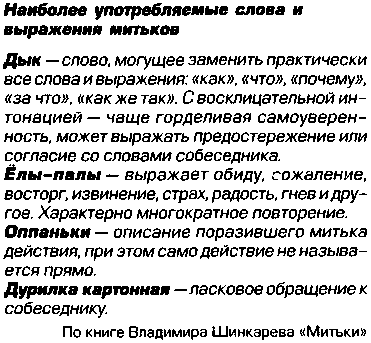

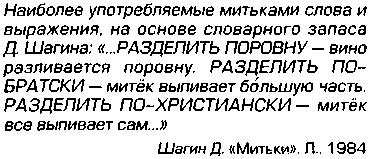

Похоронный обряд восточных славян Одним из интересных с культурологической точки зрения феноменом является похоронный обряд восточных славян, прежде всего русских". Сама кончина представлялась как отделение души от тела и обозначалась либо с помощью воды в чашке, находящейся у изголовья умирающего (верили, что в момент «выхода» души вода «всполыхнется»), либо с помощью зеркала, так как душа покидает тело с последним вздохом. Специальные ритуалы призваны были обеспечить не только переход, придав ему необратимый характер, но и «послепереходную» гармонию двух Врезка Культ предков на Корсике Особую страничку в каменной летописи Корсики представляют так называемые менгиры. Ученые продолжают спорить об их культурном предназначении. Одни считают, что менгиры, выстроенные в ряд строго с севера на юг и обращенные лицами всегда на восток, т.е. к солнцу, были, видимо, связаны с культом умерших предков. Некоторые менгиры не изображали людей, а скорее всего были изображениями фаллического культа. Кстати говоря, слово «менгир» произошло от бретонского «мен» — камень, и «хир» — живность. На этих продолговатых каменных столбах были высечены условно лица, иногда — части тела, одежды, оружия. Поэтому наиболее распространена версия о том, что менгиры создавались как место пристанища для блуждающих в пространстве душ умерших предков. Другая гипотеза о том, что это были примитивные идолы, — не во всем подтверждается. Так что загадка скульптур древней Корсики все еще будоражит умы ученых. Вместе с менгирами, особенно если речь заходит о культе мертвых, достопримечательностью Корсики являются и дольмены — циклопические каменные сооружения. Это гробницы, сложенные из больших каменных глыб, поставленных на ребра вертикально и покрытые одной или несколькими плитами сверху — наподобие крышки стола. Вероятно, это предок курганов, известных нам по степям России и Украины. Многие дольмены тоже сверху засыпали землей, но, за редким исключением, насыпи осели и не сохранились до наших дней. И менгиры, и дольмены вызывали до Второй мировой войны у местного населения какой-то генетический ужас. Их не только боялись трогать, но даже старались не подходить близко к тому месту, где витали души предков. Отношение к предкам со временем приобрело весьма своеобразную форму. Во всяком случае только на Корсике можно увидеть города мертвых, где каждому умершему строят почти настоящий дом и потом без всяких слез ходят к нему в гости, как к живому. На улицах этого города вы не увидите мрачных или плачущих людей. Здесь своя атмосфера и своя жизнь. По улицам частенько проезжают машины, бродят люди, встречаются, рассказывают умершим новости. Живые приходят к мертвым как к своим еще существующим друзьям.: живые должны оставаться среди живых, а мертвые — среди мертвых. Так, покойнику закрывают глаза (обычно медяками), объясняя это опасностью его взгляда для живых людей: закрытие глаз одновременно означало прекращение его контакта с миром людей. Покрывание умершего полотном продолжало ритуал его отгораживания от посюстороннего мира. Следующая операция — омовение тела покойника, после которого человек лишался последних признаков принадлежности живым. Этнографы, исследующие славянский погребальный обряд, считают, что физическая чистота («вымы-тость») является устойчивым признаком смерти. Отсюда, вероятно, специфическое отношение к мытью тела, восприятие этой процедуры не столько в гигиеническом, сколько в ритуальном плане. После омовения и обряжения умершего переносят на лавку у стены, ногами к выходу либо к образам. Мужчин клали справа от выхода, а женщин — слева. Согласно поверьям, в могилу колдуна надо вбить осиновый кол, а с помощью отрезанной руки мертвеца можно находить клады и воровать, не боясь быть пойманным. Покойника облачали в новую, неношеную одежду, не соприкасавшуюся с живым телом. Если умершему одежда шилась, то с соблюдением особых приемов: без узлов, «на живую нитку», иголку держали «от себя» и даже левой рукой, иначе «он будет по ночам приходить и уводить с собой людей, у которых так же сшита одежда». Одежда застегивалась наоборот: справа налево у мужчин и слева направо у женщин. Обычай требовал связывать мертвецу руки и ноги. Гроб никогда тщательно не обтесывался, его обтеска делалась нарочито грубо. Саван шился «на живую нитку». Лапти надевались недоплетенными. Хлеб на поминках должен быть недопеченным. В гроб клали недоконченную умершим работу (недовязанные чулки, недоплетенные лапти) в уверенности, что работа будет закончена на том свете. В Закарпатье около покойника, согласно обычаю, старики играли в карты, дрались и ругались. У каждого умершего в этом городе свой отдельный, иногда семейный, дом. Считается, что человек просто переселяется в другой дом, в другой город и живет там уже по другим законам, а его живые родственники ходят к нему в гости. Для корсиканцев подобное — не условность. Они рады навестить родителей и друзей. При этом иногда даже разговаривают с ними. Первого октября, когда в Европе и Америке бушует праздник всех святых, на самом деле больше похожий на праздник нечистой силы, на Корсике происходит все с точностью до наоборот: здесь празднуется день мертвых. Но под мрачным названием скрывается красивый обычай. В этот день все приносят своим родственникам и друзьям огромное количество цветов — самых разных. Каждый лучше знает, какие цветы больше нравятся их родным и близким в городе мертвых.Кому-то несут охапки ромашек или роз, кому-то — одну хризантему. На Корсике живые и мертвые существуют в удивительной гармонии: кварталы города мертвых подступают к кварталам города живых. Во время Второй мировой войны, когда ночами бомбили корсиканские города, мертвые как бы взяли на себя защиту живых. Летчики принимали ночью кладбища, освещенные лампадами, за города и бомбили их вместо настоящих целей. Находясь в городе мертвых, непременно вспоминаешь не совсем веселый афоризм: наша земля — планета мертвых, а мы на ней — только временные. В Корелии есть обыччай «веселить покойника». В других местностях присутствующие (обычно старики) проводили ночь в беседах о покойном, рассказывании сказок. Вслед покойнику, пока его не вынесут со двора, бросали зерно для того, чтобы закрыть ему обратную дорогу. В Виленской губернии обсыпание покойника зерном объясняли тем, что в противном случае он унесет с собой больше хлебного плодородия, чем ему полагается, а в Витебской — что покойник в последний час должен убедиться, что с ним делятся хлебом, иначе он будет возвращаться за своей долей. Перемещение умершего из этого в тот мир является центральным звеном в структуре похоронного ритуала. Реальная дорога от дома до кладбища отчасти символизировала мифологический путь в иной мир. После выноса покойника из дома оттуда должно быть удалено все то, что затронуто смертью и не подлежит очищению. Родных умершего три раза кропят водой, они заглядывают в печь, выкрикивая имя покойника в печную трубу, для того чтобы «не встал». Путь до кладбища сопровождается запретами останавливаться («иначе в деревне будет покойник») и оглядываться. Дорога в мир мертвых не должна совпадать с путями живых, поэтому гроб выносили не в двери, а в окно (варианты: через скотный двор, через забор или разобранную стену). На кладбище шли окольным путем, а возвращались «на-прямки». У околицы деревни родственники покойника подают милостыню провожающим. По дороге на кладбище первому встречному, который считался путником из иного мира и одновременно служил счастливой приметой, как и нищим, оказывалось подаяние — обязательно через фоб. Это могли быть кусок хлеба, нитки или холст («чтобы на том свете было во что одеть голую душу»). Гроб опускают в могилу на веревках, которые затем оставляют на кладбище, повесив на деревья. Обычай бросать в могилу мелкие монеты, пояса, платки (в том числе «слезные платки») интерпретируется этнографами как выкуп места. У белорусов и украинцев священник «печатал могилу»: делал на могиле крест лопатой и сыпал крестообразно землю на гроб. Считалось, что только такое «запечатывание» гарантирует невозможность выхода покойника из могилы. Могила не считалась местом окончательного пребывания покойника. Только в обряде путь умершего заканчивался на кладбище. В народных поверьях покойник проходил лишь часть пути, так как ему предстоял еще путь на тот свет. В заупокойной мифологии на кладбище заканчивается лишь «видимая» часть пути. Могила — вход или место, где возможен контакт между живыми и мертвыми. Дальнейший путь покойника от могилы до того света мыслился как переход в новое состояние, позволяющее ему не просто поддерживать связи с близкими ему живыми людьми, но и покровительствовать им. Умерший родитель, приобретший отныне новый статус предка, по верованиям белорусов, принимает живейшее участие в судьбах потомка: в его делах, жизни, даже в малейших мелочах его хозяйства. Если у того пропал топор или околела скотина, значит он под пьяную руку оскорбил родителя.  Народные поверья, связанные с культом предка, основывались на так называемой традиции кругового жизненного цикла, согласно которой умерший возрождается в новорожденном и совершает регулярные, хотя и кратковременные, посещения живых людей. Для того чтобы умерший не вернулся, надо после возвращения с кладбища вымыть все в доме, открыть в избе печной заслон, заглянуть за печку. Заглядывание в печь или за печь делается для того, чтобы «не бояться умершего». Печь воспринималась как своеобразный «канал связи» с иным миром. После умывания (смывание следов контакта с миром мертвых) приступают к поминальной трапезе. В ней участвуют все, даже случайно зашедшие люди, а также нищие, но не молодежь. Объясняется это тем, что на поминальной трапезе должны присутствовать главным образом те, для кого погребальный обряд будет следующим. Выделение нищих как непременных участников поминания объясняется их посреднической ролью между живыми и мертвыми. Народные поверья, связанные с культом предка, основывались на так называемой традиции кругового жизненного цикла, согласно которой умерший возрождается в новорожденном и совершает регулярные, хотя и кратковременные, посещения живых людей. Для того чтобы умерший не вернулся, надо после возвращения с кладбища вымыть все в доме, открыть в избе печной заслон, заглянуть за печку. Заглядывание в печь или за печь делается для того, чтобы «не бояться умершего». Печь воспринималась как своеобразный «канал связи» с иным миром. После умывания (смывание следов контакта с миром мертвых) приступают к поминальной трапезе. В ней участвуют все, даже случайно зашедшие люди, а также нищие, но не молодежь. Объясняется это тем, что на поминальной трапезе должны присутствовать главным образом те, для кого погребальный обряд будет следующим. Выделение нищих как непременных участников поминания объясняется их посреднической ролью между живыми и мертвыми.Другая особенность поминальной трапезы — участие в ней умершего. Для него прибор ставится под образами, на хозяйское место. Для трапезы приготавливают особые блюда (это прежде всего кутья и кисель), а ее порядок регулируется специальными правилами поведения. Поминальная пища — пища мертвых. Правила обращения с ней отличаются от обычных: хлеб не режут, а ломают; мясо едят руками; вместо «Кушайте!» на поминках говорят: «Питайтесь!». Участники поминок не только угощаются, но и угощают умершего: для него кладут на край стола первую ложку (или первые три) каждого блюда и отливают часть напитка. Общая направленность поминальной обрядности противоположна погребальной. Если в похоронах основные усилия направлены на удаление покойника из мира живых, то в поминальных обрядах мертвые приглашаются к живым: открываются ворота на кладбище, двери дома; их встречают, угощают и т.п. Цель последних — упорядочить отношения между своим и чужим мирами и далее — установить над ними контроль. «Приглашенное» присутствие покойника на поминках отличается от его «неприглашенных» визитов впоследствии. Одна из основных причин его «хождения» — тоска живых (отсюда запрет на тоску). Поминовение усопших происходит не только вдень похорон, но и несколько раз после того. При этом различают две категории поминок: частные и календарные. Частные поминки (на 3-й, 9-й и 40-й день) входят в структуру погребального обряда, расширяют его временные рамки. Календарные поминовения (Дмитровская суббота, Святки, Троица и др.) связаны не с индивидуальной смертью, а с категорией предков вообще. С их помощью умерший переводится в разряд предков. Для того чтобы стать предком, умерший должен не приобрести новые качества, а утратить прежние: включаясь в вечный круговорот, умершие теряли имя, возраст, индивидуальность. В этом отношении предки сближаются с новорожденными: первые теряют индивидуальность, вторым еще только предстоит ее обрести. Календарный и жизненный циклы совмещаются и переходят друг в друга. В «космологическом» сценарии похоронного обряда славян, описанного К.А. Байбуриным, важное значение имело то обстоятельство, что умершего помещали в святом (красном) углу, в центре дома, где жизнь и смерть максимально сближаются и переходят друг в друга (такова же роль святого угла как начальной и конечной точки перемещений во всех обрядах жизненного цикла, как места жертвоприношения, т.е. смерти, необходимой для продолжения жизни). Происходит символическое сближение дома и гроба. С ним связаны поверья, согласно которым только смерть освящает новый дом, а также сведения о древнейших захоронениях в ритуально отмеченных частях дома — святом углу, подполье, подпорожье. Если изготовление гроба уподоблялось строительству дома, то переложение покойника в гроб (и далее — в могилу) — новоселью. При «переселении в новый дом» связанные руки и ноги развязывают. Тем самым умерший как бы вновь получает возможность ходить и действовать, но уже на том свете. 9. СУБКУЛЬТУРА И СУБКУЛЬТУРЫ МИТЬКИ – 63 стр Одной из самых экстравагантных субкультур, возникших из художественного андеграунда, является группа питерских художников-нонконформистов «Митьки»31. В ее состав входят Владимир Шинкарев, Александр Флоренский, Василий Голубев, Владимир Яшке, Ирина Васильева, Ольга Флоренская, Алексей Семичев, Андрей Филиппов, другие питерские художники и музыканты. Митьки-художники считают «своими» также Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя. Группа возникла в 1982 г., а официальным началом считается книга художника Владимира Шинкарева «Митьки», которую он написал на день рождения Шагина в 1984 г. Сначала это был небольшой кружок друзей — художников, писателей и музыкантов, которых не очень жаловала советская власть. Как вспоминает Шагин, сначала он работал «в котельной, сутки через семь, мне досталась котельная высшей школы спортивного мастерства. Там тренировались борцы, говорят, сам Путин тренировался. А мы в котельной собирались, беседовали и пили. Постепенно в этой компании друзей выработались какие-то свои ритуалы, не имевшие, впрочем, никакого «антисоветского»  подтекста: например, принято было считать, что митьки общаются исключительно с помощью выражений "бра-тушка", "дык!" и "ёлы-палы!", "оп-паньки!", одеваются в тельняшки и валенки. Но главным ритуалом было, конечно, пьянство... Мои родители были художники, но не признанные официально. Отца вообще посадили по ходу кампании по борьбе со стилягами, поэтами и художниками, когда я был еще совсем маленький. Маму за участие в крамольной выставке выгнали из Худфонда. Я пошел по их стопам и тоже окончил школу при Академии художеств, но дальше официальный путь в искусстве для меня был закрыт. Я в школе отказался вступать в комсомол. Меня за это комсорг на выпускном вечере наградил большой бутылкой «Южного крепкого». Он, наверное, думал меня этим обидеть, но я уже тогда в душе был митёк и тут же выпил ее у всех на глазах из горла. Наш главный лозунг: "Митьки никого не хотят победить". Поэтому мы и работали в котельных, а в свободное время рисовали свои картины. Ну иногда меня, правда, забирали в вытрезвитель, однажды сломали ребра. В 1984 г. разогнали квартирную выставку, был большой скандал. КГБ, конечно, следил за нами, со мной проводили всякие беседы, но, в общем, мы никого не трогали и нас никто особенно не трогал... Митьки создали некий миф, но этот миф, видимо, точно лег на психологию какой-то части советской интеллигенции. А что касается пьянства, то тут преувеличения не было, пили мы без дураков. Я однажды за вечер выпил пять бутылок водки, но в основном это был портвейн. Дешево и сердито. В этом был какой-то пассивный протест против всего, что нам не нравилось в советском образе жизни. Мы выдвинули лозунг: "На красный террор ответим белой горячкой". У нас в котельной собирались человек по пятнадцать, и каждый тащил, что мог. Потом одна корреспондентка в журнале "Юность" написала, что у нас проходят съезды митьков по 50 человек. Она хотела как лучше, но в 1988 г. начальство спорткомитета выгнало меня из котельной. Но уже через год наши выставки "Митьки в Европе" поехали в Париж, Кельн и Антверпен...» По философской ориентации митьки относят себя к стоикам, ибо умудрялись питаться на 3 рубля в месяц, а друг для друга им не жалко и последней рубашки. Высшее одобрение митёк выражает так: рука прикладывается к животу, паху или бедру и митёк, сжав кулак, мерно покачивает руку вверх и вниз; на лице его в это время сияет неописуемый восторг. Для субкультуры митьков, рассматриваемой как одна из форм пассивного культурного протеста, характерны подчеркнутое добродушие, неприкрытая лень, пьянство, пацифизм и лозунги типа «Митьки никого не хотят победить», «Митьки всегда будут в г.., в проигрыше, и этим они завоюют мир».  Митьки никого не хотят победить!, (шепотом) поэтому они завоюют весь мир В. Шинкарев в своей культовой книге «Митьки» так описывает их образ жизни, философию и ценности. Митьки одеваются во что попало, лучше всего в стиле битников 1950-х гг., но ни в коем случае не попсово. На лице митька чередуются два аффектированно поданных выражения: граничащая с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. Все его движения и интонации хоть и очень ласковы, но энергичны, поэтому митёк всегда кажется навеселе. Теоретически митёк — высокоморальная личность, мировоззрение его тяготеет к формуле: «православие, самодержавие, народность», однако на практике он настолько легкомыслен, что может показаться лишенным многих моральных устоев. Однако митёк никогда не прибегает к насилию, не причиняет людям сознательного зла и абсолютно не агрессивен. Митек никогда не выразит в глаза обидчику негодования или неудовольствия по поводу причиненного ему зла. Скорее он ласково, но горестно скажет: «Как же ты братушка?», однако за глаза он по поводу каждого высказанного ему упрека будет чуть ли не со слезами говорить, что его «съели с говном». Для митька характерно использование длинных цитат из многосерийных телефильмов; предпочитаются цитаты, имеющие жалостливый или ласковый характер. Если митёк не ведет разговор сам, он сопровождает каждую фразу рассказчика заливистым смехом, ударами по коленям или ляжкам. Обращение митька с любым встречным характерно чрезвычайной доброжелательностью, он всех называет ласкательными именами, братками, сестренками. При встрече даже с малознакомыми людьми для митька обязателен трехкратный поцелуй, а при прощании он сжимает человека в объятиях, склоняется к нему на плечо и долго стоит так с закрытыми глазами. Митек конечно же зарабатывает в месяц не более 70 руб. в своей котельной (сутки через семь), где он пальцем о палец не ударяет, ибо он неприхотлив: он, например, может месяцами питаться только плавленными сырками, считая этот продукт вкусным, полезным и экономичным, не говоря уж о том. что его потребление не связано с затратой времени на приготовление. Митек не выполняет взятых на себя обязательств (чего от него, впрочем уже и не ждут), но считает важным исполнение своих невысказанных желаний (ведь так и надо в любви — а митьки всех любят). Митьки любят музыку, вернее, песни, преимущественно жалостливые, причем собственно музыкальная часть не играет роли. Митьки любят и джаз, и классическую музыку, и советские песни военных лет. Во времена брежневского застоя митьки с удовольствием маялись дурью, писали картины, пили всякую гадость, и были в своем роде уникальны тем, что никого не хотели победить34. Митьковская лень стала назидательным понятием, их живопись поражала обывателей могучим примитивизмом и нехитрым отношением к жизни, о митьковских «оттяжках» складывались легенды. Поцелуи митьков — это не только дань традиции. В них есть общежитейская мудрость: пока какого-нибудь человека ритуально целуешь, то успеваешь к нему присмотреться, принюхаться. После этого можно и разговор душевный завести. Культурный код митьков — лукавые игры и симпатичные эпатажи, серьезные суждения, загримированные наивными шутками, и шутки, обсуждаемые всерьез. Критики и эстеты продолжают спорить: митьки — это «последнее поколение советского андеграунда» или «яркие представители постмодернизма»? Но все соглашаются с тем, что они — наиболее самобытный национальный феномен не только в области живописи, но и во всей андеграундной субкультуре, поскольку митьки — это еще и новый образ жизни, впитавший в себя элементы традиционного русского шалопайства (по их собственному выражению) и советского соцреализма. В начале 1990-х гг. митьки поехали в США лечиться от алкоголизма — водка и портвейн являлись обязательными атрибутами их субкультуры. Примерно через полгода вернулись в Петербург и учредили Общество анонимных алкоголиков (чтобы держать себя в форме), а в 1997 г. с помошью американских друзей построили «Дом надежды на горе» — благотворительный реабилитационный центр по излечению от алкоголизма. Излечившись от пьянства, они с не меньшим энтузиазмом занялись разработкой собственной антиалкогольной пропаганды, в частности предложили проект «мить-ковского вытрезвителя» — чистенького, уютного, с тельняшечно-полосатым постельным бельем и умиротворяющими картинками на стенах. Их произведения выставлялись и продолжают выставляться во многих странах мира. В 2000 г. в Нью-Йорке в галерее «Inter■ArtGellery» состоялась очередная выставка художественной группы «Митьки». «Позади 15 лет пути: от тельняшек, телогреек и кирзовых сапог до приличных костюмов, а порою и смокингов. От портвейна до виски и "Метаксы", а затем — к полнейшей трезвости. От декларированной несексуальности до удачных браков. От сидения в «говнище» до бесконечных зарубежных вояжей. От нищеты до более или менее приличного благосостояния. От андеграунда до вершин. Сейчас субкультура митьков находится на распутье. Какую из множества дорог они выберут — неизвестно, но как бы там ни было — доброго им пути». Когда митьки вернулись на родину, их творчество активно продолжилось. В середине 1990-х у них появилось два издательства — «Митькилибрис» и «Красный матрос». Круг авторов: О. Григорьев, В.И. Гусев, А. Флоренский, М. Сапего, Т. Кибиров, Д.А. Пригов, М. Немиров, А. Хвостенко, Д. Шагин,  М. Белозор, Р .Васми, В. Шинкарев, В. Голубев, Л. Рубинштейн и др. Со временем «митёк» стал определением нарицательным, вызывающем в сознании людей устойчивый образ чего-то большого, бородатого, светлого, нетрезвого и добродушного. Митьки и их поклонники многочисленны, с удовольствием рисуют свои «картинки», мастерят хитроумные инсталляции и пишут книжки, гастролируют по стране, выступают на концертах и записывают компакт-диски с «митьковскими» песнями, снимают мультфильмы. На главной странице митьковского сайта в Интернете посетителя встречает «программная» цитата: «Митьки никого не хотят победить», — а под ней (как бы «застенчивым шепотом»): «и поэтому всегда побеждают». Критики полагают, что митьковский миф создавался на общедоступном отечественном материале, который всегда под рукой. В ход пошли легендарное российское пьянство, тельняшки с телогрейками, уменьшительно-ласкательные суффиксы, вечные жалобы на судьбу, плавленые сырки, цитаты из старых добрых кинофильмов «о главном» и скромное обаяние наивного искусства. Новый миф они предложили обществу в качестве нового массового молодежного движения вроде хиппи или панков. Во многих российских городах можно встретить митьков-«добровольцев», не принадлежащих собственно к художественной группе, а просто осознавших стоически-эпикурейский митьковский стиль «своим». Однако по настоящему массовым это явление не стало. Зато возникла беспрецедентная художественная группировка, объединенная «коллективной тельняшкой» (по аналогии с «коллективным телом»), группа, создававшая свое социальное окружение как предмет искусства. Митьки работают в жанре общественно-политического лубка уже почти 20 лет. В свое время они отправляли Брежнева в Афганистан, спасали Маяковского и помогали Штирлицу. Недавно художники создали очередной шедевр — «Митьки пишут письмо олигархам». Картина в точности повторяет репинский шедевр, но посвящена она социальной тематике —росту цен на хлеб. И в год своего двадцатилетия (2004 г.) неугомонные митьки продолжают баловать своих почитателей самыми разнообразными выставками, вечеринками и тому подобными акциями. Состоялось торжественное открытие очередной выставки под названием «Митьки на подводной лодке Д-2 "Народоволец"». Эта выставка приурочена к столетию подводного флота России. А недавно мэр Санкт-Петербурга В. Матвиенко особо подчеркнула, что митьки — один из культурных символов Петербурга и необходимо создать все условия для их плодотворной работы. К 20-летию объединения, а также к 300-летию Питера, 300-летию Кронштадта и 80-летию Ленинграда ху-дожники-митьки совместно с дружественными им музыкантами выпустили альбом «Митьковский Питер». |