фвф. 16707646975743_пр 7 + кр Социология культуры. Написать конспект текста на листочке Тема Социология культуры Виды культуры

Скачать 2.02 Mb. Скачать 2.02 Mb.

|

|

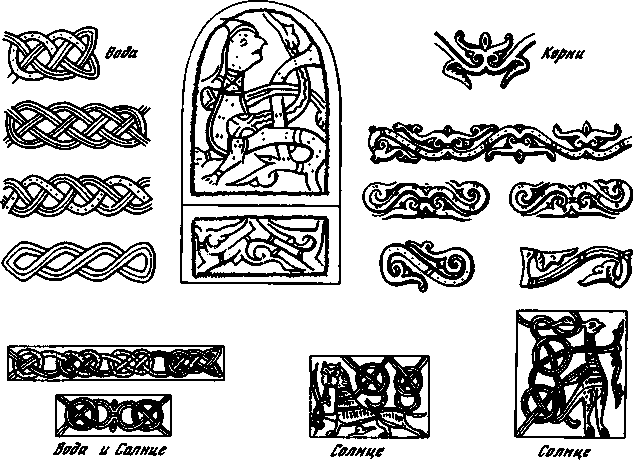

7. ЯЗЫЧЕСТВО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ – 46 стр Широкий комплекс религиозных верований и обрядов, именуемых собирательным термином язычество, имеет самое древнее происхождение и представлен практически во всех культурах мира. Язычеству (тотемизму, фетишизму, анимизму] посвящали свои работы ведущие ученые мира — социологи и социальные антропологи М. Вебер, Э. Дюркгейм, Л. Уайт, Дж. Фрэзер, Э. Тайлор, Ф. Ратцель, А. Рэдклифф-Браун, М. Мосс, Л. Морган и многие другие. Об истории язычества как фундаментальной части человеческой культуры выходили и продолжают выходить огромные компендиумы знаний —академические монографии и многотомные сочинения1. В последнее время язычество сошло со страниц исторических фолиантов и превратилось в повседневную практику для сотен тысяч людей по всему миру. В увлечении язычеством люди ищут ответ не только на вопросы о своем культурном прошлом, но и на злободневные вопросы современного общества, охваченного духовным кризисом, экономическими и социальными потрясениями, мировоззренческим нигилизмом. Неоязычество — второе издание архаичных верований — приобретает не только религиозную, но также социальную и политическую окраску. ЭТИМОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЯ За рубежом по отношению к нему употребляется термин pagan(язычник). Он происходит от латинского paganus— сельский житель, поскольку Римская империя имела огромную сельскую периферию (окраину), представленную в первых веках нашей эры так называемыми варварами. Русское слово «язычество» — литературного происхождения. Оно ведет свою родословную от церковнославянского слова «языци», т.е. «народы», «иноземцы», которые не были крещенными в эпоху Киевской Руси. Таким образом, словом «язычники», или «нехристи» русские книжники именовали тех, кто исповедовал другое, чем они, верование. О сельских жителях или сельской периферии здесь речь не идет. Разделение на «столичных» и «периферийных» жителей на Руси возникнуть тогда не могло, поскольку вся страна была аграрной, да и в России не было колонизированных народов, как у римлян. В современной науке под язычеством понимается комплекс религиозных обрядов, верований, представлений, предшествовавший возникновению мировых религий (христианства, ислама и буддизма) и послуживший их основой. Таким образом, в термин «язычество» вкладывается три демаркационных признака: аграрный, религиозный и исторический. В нашей стране язычество никогда не было предметом социологического исследования, поскольку, за редким исключением, в России не сохранилось живых носителей таких верований, а тех, кто еще был жив, скажем, эвенки или чукчи, опрашивали не социологи, а этнографы. Но сегодня наблюдается ренессанс языческих верований, десятки тысяч людей увлекаются исторической реконструкцией язычества, то и дело возникают новые объединения и организации. Кроме того, остатки языческих верований сохранились в массовом сознании и поведении как органическая часть культурного бытования русского и некоторых других народов. Все это делает достаточно актуальным изучение язычества именно средствами социологической науки. Языческими называются религии, которые предшествовали распространению монотеистических (единобожных) религий — христианства и ислама. Язычеству присущ политеизм — т.е. вера не в одного, а во многих богов. Характер всех языческих религий примерно однотипен: имеет место вера в божество, каждый из которых символизирует различные стихии, силы природы или «курирует» разные направления человеческой деятельности. При этом обычно выделяются несколько главных божеств. Например, у славян это Род — прародитель всех других богов и творец мира, Мокоша (Макошь) — богиня плодородия, Перун — бог грома, молний и небесного огня, Велес — покровитель скотоводства и бог богатства. У мордовского народа в качестве главного языческого бога почитался Инешкипаз. Чуваши поклонялись как главному богу — Султи Тура, богине-праматери — Асме, божеству Тавам Ыра — доброму духу, выполняющему для людей роль ангела-хранителя. У удмуртов главные языческие божества — Инмар (божество Солнца), Квазь — божество неба и Кэлчинь — божество земли. Марийцы почитали верховного бога-творца — Ош Кугу Юмо (Большого Белого Бога), Мланде Аво Юмо (Мать-Солнце), Мер Юмо — бога всего живого и др. Главным божеством древних тюрок, в частности, предков татар и башкир, был Тенгри-хан. Важное отличие мировых религий и язычества заключается в национальности. Христианство и ислам интернациональны, они не делят верующих на национальности. Напротив, каждая языческая религия — узконациональное явление и создана для одного народа. Об этом свидетельствует и само слово язычество: «язык» на древнерусском — народ. До сих пор язычество, прежде всего восточно-славянское и древнерусское, активно изучалось в рамках истории, философии, этнографии, лингвистики, археологии. Получили известность фундаментальные труды В.Я. Проппа, В.Н. Топорова и В.В. Иванова, Б.А. Успенского, С.А. Токарева, Б.А. Рыбакова. Истоки язычества древних славян обнаружены за много тысячелетий до начала нашей эры, а его отголоски сохранялись вплоть до недавнего времени. Говоря о своеобразии в эволюции и формах восточно-славянского и древнерусского язычества, мы не должны забывать, что его развитие не шло в стороне от путей, по которым развивались языческие комплексы других народов. В связи с этим более широким культурно-историческим контекстом имеет смысл рассматривать так называемые архаичные религии, куда и относится, собственно говоря, славянское язычество.  Символы воды, корней и солнца на разных ритуальных браслетах. Наверху в арочке — бог растительности и корней — Переплут. Язычество было широко распространено в дохристианской Руси В научной литературе все религии подразделяются на политеистические (многобожие) и монотеистические (единобожие). Их также можно группировать на архаичные и мировые религии. Если соединить обе классификации, то у нас получатся: архаичные политеистические религии (тотемизм, фетишизм и т.д.); мировые монотеистические религии (христианство, ислам, буддизм). Архаичные религии — более древние. Они основаны на верованиях и мифах, которые составляют основу мифологии. Мировые религии — более молодые. Их основой выступает религиозная вера. МИФОЛОГИЯ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ Всякая религия в своей основе содержит миф, но не всякий миф обязательно превращается в религию. Когда миф появился на заре человеческой истории, для него еще не было даже нужного понятия. Термин «миф» появился совсем недавно — в XIX в. Им этнографы и антропологи стали обозначать любой рассказ, повествование или описание, в котором отражалась объективная реальность не так, как ее могла бы отобразить беспристрастная наука. Миф (от греч. mythos— предание) — это сказание как символическое выражение некоторых событий, имевших место у определенных народов в определенное время. В этом смысле миф представляется изображением событий народной жизни в свете религиозного верования. 40 тыс. лет назад, когда появились первые наскальные рисунки мифологического содержания, историю племени можно было составить только на основе устных рассказов старейшин. Они передавали молодому поколению то, что сами слышали от своих отцов. С течением времени какие-то данные из устных преданий, возможно, терялись, какие-то заменялись новыми, что-то подправлялось и «улучшалось». Таким способом за столетия складывалось коллективное повествование об истории народа. В нем все играли роль авторов и слушателей одновременно. Поскольку проверить истинность рассказанного строгими научными методами невозможно — ни сейчас, ни тогда, — такие истории и решено было именовать мифами. Впрочем, и опровергнуть истинность рассказанных событий научными методами также нельзя, а поскольку таких жанров — не поддающихся научной проверке — в человеческой культуре очень много, и далеко не все они называются обидным словом «миф», то считать его выдумкой лишь на основе расхождений с наукой вряд ли правильно. Мифом следует именовать все то, что представляется глазам, чувствам и мысли человека само собой разумеющимся, очевидным, что является непосредственно воспринимаемым, и, как правило, некритически как своего рода данность, которую никто не ставит под сомнение. Собственно, так и относились к истории своего рода или племени в глубокой древности. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что рождает мифы — это наше обыденное сознание, вера во все, что слышишь и видишь как в истину в последней инстанции. Особенно, если тебе говорят, что эти факты или сведения исходят от высшего существа — высшему авторитету и поручительству в любом деле. Вот почему формула мифа может выглядеть так: Обыденное сознание + некритическое восприятие услышанного + беспрекословное доверие к источнику информации Поскольку и сама наука — в нынешнем ее понимании — появилась лишь в Новое время, т.е. в XVIII в., а до того, при объяснении природных и общественных явлений, люди полагались на любые сведения, в том числе и не совсем достоверные, то слово «миф» отражает просто-напросто донаучный этап развития цивилизации. Миф не объясняет, не анализирует мир, не вникает во внутреннюю логику явления, но лишь описывает его, устанавливая внешнюю канву связей, цепочки процесса, движения, развития явления. Итак, мифологическое сознание — это обыденное сознание. И как таковое опирается оно на «очевидность», на веру. Вера, доверие, внушаемое некритичному, наивному сознанию человека очевидностью происходящего вокруг него, есть основа мифа, мифологии и религии, следовательно, основа культуры и культа. Около 250 млн человек в Африке, Америке и Океании живут в условиях первобытных или традиционных обществ. Религия и жизнь для них — единое целое. Все, что они думают, говорят и делают, находится в пределах духовного мира, к которому они постоянно обращаются за поддержкой и благословением. Верховного бога они отождествляют с солнцем и небом, а прочих божеств упорядочивают наподобие своих обществ. Масаи Восточной Африки поклоняются богу солнца — Единому, а йоруба в Нигерии — Верховному богу. Обитатели джунглей и жители густонаселенных районов одинаково поклоняются духам и силам природы и почитают предков.  Благодаря слову человек научился выражать свое отношение к миру, свое мировоззрение, которое на ранних этапах развития приняло форму мифологии. Мифология (греч. mythologna, от mythos— предание, сказание и logos — слово, рассказ, учение) — первая развитая форма мировоззрения, выраженного словом. Это фантастическое представление о мире, свойственное человеку первобытно-общинной формации, как правило, передаваемое в форме устных повествований — мифов, и наука, изучающая мифы. Благодаря слову человек научился выражать свое отношение к миру, свое мировоззрение, которое на ранних этапах развития приняло форму мифологии. Мифология (греч. mythologna, от mythos— предание, сказание и logos — слово, рассказ, учение) — первая развитая форма мировоззрения, выраженного словом. Это фантастическое представление о мире, свойственное человеку первобытно-общинной формации, как правило, передаваемое в форме устных повествований — мифов, и наука, изучающая мифы.Первоначальными формами мифологии служили фетишизм (когда одушевлялись отдельные вещи, или, вернее, мыслилось полное неотделение вещи от «идеи» самой вещи), тотемизм (фетишизация общины или племени, выраженная в образе того или иного основателя этой общины или племени), а более высокой ступенью ее развития явился анимизм, когда человек стал отделять «идею» вещи от самой вещи. Древнейшие верования римлян сводились к одушевлению природы, культу предков и священного огня, как олицетворения душ умерших (гении и юноны, майны, лемуры). Религиозные верования древних греков отличались антропоморфизмом, т.е. грек представлял себе богов, олицетворявших силы природы, в виде людей — со всеми человеческими слабостями, но более могущественными, прекрасными и бессмертными. Специалисты относят мифологию ко всеобъемлющей системе правил (начиная с обычаев, установленных первопредками), подразумевающей включение человека в коллектив, коллектива — в сверхъестественный мир, а его — в космос. Мифология захватывала всего человека — его душу, разум, мировоззрение, чувства и даже социальное бытие. Он не мог выйти за ее рамки и находиться вне ее, пока являлся членом первобытного общества. Он рождался и умирал в ней и с ней. Грубо говоря, мифология напоминает современную тоталитарную секту, которая целиком и полностью подчиняет себе человека, заставляя жить и думать в соответствии со своими законами. Правда, в современном обществе насчитываются сотни и тысячи сект, а в небольшом традиционном обществе существовала одна единственная мифология, и свободы выбора у человека не было никакой. Основой мифологии выступает миф. Миф, как и мифология, понимается в двух значениях — позитивном и негативном. В позитивном это сакральный феномен, сыгравший решающую роль в эволюции архаичной культуры, сохранивший предания, мировоззрение и героику ушедших времен. В негативном миф понимается как сгусток суеверий, а мифология — как антастическое отражение реальности в сознании первобытного общества. Для культурологии важен скорее первый, позитивный аспект. Мифы, как и легенды выступают основным жанром фольклорных произведений героического характера, вобравшими знания об истории народа, окружающем мире и подвигах великих предков. Когда сегодня говорят о мифизации или мифологизации того или иного явления, то подразумевают негативный аспект, а именно тот факт, что данное явление рационально непостижимо и должно благоговейно приниматься таким, какое оно есть. В противоположность этому демифологизация подразумевает освобождение явлений и понятий от их былой мифической формы, попытку их рационального объяснения. Мифология возникла и характеризует архаичное (первобытное) общество, а в остаточной форме сохранилась в более развитых обществах. Множество мифологических пережитков вошло в состав современных религий — христианства, ислама, буддизма, иудаизма и др., хотя занимают в них подчиненное место. В христианстве они сохранились вместе с ее социальной базой — народной культурой. Мифологические культурные пережитки в наибольшей степени сохранились в ритуально-обрядовой практике христианства, но почти полностью устранены из его центральной части — вероучения, куда входит онтологическая доктрина (как устроен мир), гносеологическая доктрина (как познавать мир) и богооткровение. Составными частями мифологии «классической» эпохи, т.е. первобытного общества, где мифология зародилась, расцвела и пришла к упадку, являются: архаичные верования (тотемизм, фетишизм); мифологическая картина мира; архаичные культы (главный из них — культ предков); архаичные институции (главный среди них — тайный союз жрецов). Мифология представляет собой исторически самый ранний способ выражения человеческого переживания и объяснения реального мира, которому свойственно воспринимать природные явления и исторические события как божественные деяния. Фольклористы обнаружили в народных верованиях, обычаях, сказках остатки древних мифов, доживших до нашего времени. Сегодня мы смотрим на мифологию как на самую примитивную форму общественного сознания. И есть почему. Когда политического вождя, государство в целом, общественный строй или народные массы непомерно возвеличивают, обожествляют и, ослепленные этими предрассудками, готовы пожертвовать ради них всем другим, даже собственным счастьем, мы говорим о мифологизации сознания. По существу это шаг назад от просвещения во тьму веков. Так вот тогда, во тьме веков, появление мифологии представляло гран-диознуюреволюцию в сознании, сопоставимую, быть может, только с неолитической революцией. Ведь первобытному человеку важно было не просто придумать какие-то сверхъестественные силы, заставить себя поверить в них, но создать целостную систему мировоззрения, которая объясняла и земной порядок: почему на свете есть бедные и богатые, куда уходят люди после смерти, есть ли другой мир и кто там обитает и пр. Если вы заглянете в мир древних мифологий, вы ощутите величие и грандиозность этого здания. Не случайно современные композиторы, художники и поэты черпали и продолжают черпать из нее вдохновение. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА Специалисты считают, что понятие «мифологическая картина мира» шире религиозной картины. Она включает не только представления о сверхъестественном мире (духах и божествах), но также абстрагированные понятия о космосе, пространстве и времени, которые послужили источником возникновения ран нефилософских учений. В рамках мифологии формируется представление об особом поэтическом даре, подготавливавшем почву для становления литературы. У первобытных народов мифологическая картина мира включала три уровня, или слоя: наверху обитали светлые силы (божества либо добрые духи), средний, или срединный мир отводился для живых людей, нижний мир, т.е. подземное царство, был средой обитания душ умерших. Мифологическая картина олицетворяла строение всего космоса. Три уровня — это три зоны космоса: небо, земля и преисподняя (загробный мир). Срединный мир олицетворяло мировое дерево, изображение которого часто ставили в центре жилища. Его предназначение — соединять все три мира и служить центром мироздания. Специалисты, в частности В.Н. Топоров, выделяют целый космологический период в истории культуры — эпоху мирового древа. В скандинавской мифологии мировое дерево (ясень) Иггдра-силь «проросло» сквозь все миры: его корни грызет змей, крону венчает орел, ветви гложет олень, олицетворяющий срединный мир. В финно-угорской традиции функцию мирового дерева, соединяющего все миры, выполняет Млечный путь. В большинстве мифологических картин мира центр мироздания, где пересекаются его вертикальные и горизонтальные координаты, располагается в срединном мире — сообществе людей. Топологически его символизирует центр деревенского поселения, алтарь в храме, трон — во дворце правителя. Часто таковым выступало погребальное сооружение, символически соединявшее посю- и потусторонний миры. Поскольку древние китайцы представляли сотворение мира как постепенное отделение неба от земли, то в мифах есть упоминания о том, что первое время на небо можно было взобраться по особым небесным лестницам. Наряду с представлением о небесных лестницах и пути на небо существовали и мифы о горе Куньлунь (китайский вариант так называемой мировой горы), которая как бы соединяла землю и небо: на ней находилась нижняя столица верховного небесного владыки (Шан-ди). В основе этих мифов лежит представление о некой «мировой оси», которая принимает форму не просто горы, но и возвышающейся на ней столицы — дворца. Другое представление о космической вертикали воплощено в образе солнечного дерева — фусан (букв, «поддерживающее тутовое дерево»), в основе которого лежит идея древа мирового. Другая особенность древних космогонии — «очеловечивание» (антропо-морфизация) космоса. В Древней Индии космос творился из расчлененного тела первочеловека — ведийского Пуруши. В древнеисландском сборнике мифологических и героических песен «Старшей Эдде» описывается убийство богами первозданного великана Имира, чья «плоть стала землей, стали кости горами, небом стал череп,... а кровь его — морем». Космогония — составная часть мифологии. КОСМОГОНИЯ (от космос и ...гония; греч. kosmogonia) — 1) в архаичных культурах модель происхождения мира и человека, определявшая также иерархические отношения между богами; 2) в современных культурах раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие космических тел и их систем (планет и Солнечной системы в целом, звезд, галактик и т.д.). Прежде чем космогония превратилась в систему научных представлений, она прошла мифологическую стадию. Космос, символизирующий в мифологии порядок, рождается из хаоса, который постоянно сосуществует с человеком и его обществом. Переход из одного состояния в другое возможен в любой момент, особенно в период смены календарных циклов, при социальных и семейных переменах (рождение ребенка или смерть сородича вождя). Эти периоды опасны возможностью проникновения сил хаоса, смерти, злых духов в мир людей. Для того чтобы защитить себя от интервенции чуждых сил, людям приходилось с точностью до деталей осуществлять специальные ритуалы, отступление от которых грозило бедой. Погребальные, свадебные и календарные обряды восстанавливали космический порядок, очищали и стабилизировали срединный мир людей. Для того чтобы у простых смертных приобщение к миру космоса произошло как надо, приходилось долго тренироваться и репетировать. Защита от вторжения сил хаоса не должна была застать их врасплох. В специальных ритуалах разворачивалась рецитация космогонических мифов, моделирующая вторжение сил хаоса — карнавальные обряды ряжения злых духов, ритуальные оргии (промискуитетные обряды), ритуализованные восстания против правителей. Подобные обряды ставили хаос под контроль людей, обновляли и очищали мировой порядок. Вторжение сил хаоса происходило снизу — из подземного мира, но никогда не сверху. Небеса — место обетования добрых сил. В мифологии, таким образом, зародилась асимметрия небесного и подземного, которая позже была унаследована христианством. Срединный мир надо было защищать именно снизу. Для этого у многих народов создавались изображения так называемых стражей — фигурок-охранителей, которые дали начало целому жанру в прикладном религиозном и светском искусстве. Корабли испанских, греческих, скандинавских и славянских народов украшали  особые но совые фигуры из дерева, призванные охранить моряков от проявлений злой стихии и злых духов. Китайцы ставили статуи стражей на коньки кровель, под карнизами зданий и у гробниц. Они оберегали живых и мертвых от злых духов. У народностей кота в Габоне черепа и кости наиболее почитаемых предков по обычаю хранят в корзинах в особой хижине и приносят им жертвы. Для защиты останков от злых сил на корзины помещают фигурки стражей. особые но совые фигуры из дерева, призванные охранить моряков от проявлений злой стихии и злых духов. Китайцы ставили статуи стражей на коньки кровель, под карнизами зданий и у гробниц. Они оберегали живых и мертвых от злых духов. У народностей кота в Габоне черепа и кости наиболее почитаемых предков по обычаю хранят в корзинах в особой хижине и приносят им жертвы. Для защиты останков от злых сил на корзины помещают фигурки стражей.Постоянная угроза вторжения сил хаоса, как и моделирование этого вторжения, особенно в календарных ритуалах, способствовала возникновению представлений о космических циклах — бесконечном ритме смертей и возрождений природы и человека (предков — в потомках, мальчика-неофита — во взрослом мужчине после инициации и т.п.). Рождение и смерть, в отличие от более поздних времен, не драматизируется, а как бы карнавализиру-ется. Они — части обновительного ритуала. |