фвф. 16707646975743_пр 7 + кр Социология культуры. Написать конспект текста на листочке Тема Социология культуры Виды культуры

Скачать 2.02 Mb. Скачать 2.02 Mb.

|

|

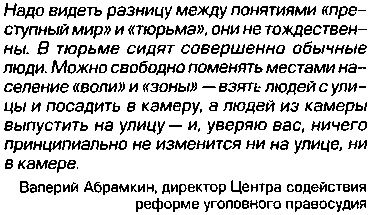

МАФИЯ В ИСКУССТВЕ Традиции, обычаи и фольклор сицилийской мафии отражены в публицистике, художественной литературе и кинематографе, в частности, в фильме «В джазе только девушки» и в эпохальной гангстерской саге Сержио Леоне «Однажды в Америке». Рубежом, конечно, был фильм «Крестный отец», снятый в 1970-е гг. Фрэнсисом Фордом Копполой по классическому роману о мафии Марио Пьюзо. Этот фильм считается пока непревзойденной попыткой вскрыть психологию мафиози. «Крестный отец» — это фильм-ностальгия, он возвращал «работников ножа и топора» в славное прошлое. Год спустя после выхода фильма на экраны американский журнал «Ньюсуик» писал по поводу премьеры «Крестного отца»: «У этого мастерски сделанного, красивого, душераздирающего фильма... есть один недостаток — это восхваление гангстерской жизни, увод на второй план жертв насилия, акцентирование внимания на ритуальных и полуцивилизованных обычаях мафии в ущерб прямому описанию ее циничных действий». «Конечно же это романтическая история, — признался Пьюзо, автор и один из сценаристов "Крестного отца", Конечно, мафия несколько романтизирована... Но от фильма и не ждали серьезной социологии и реализма...». То, что искусная реклама принесла фильму «Крестный отец» колоссальный успех и что миллионы зрителей узнали «Коза ностру» наконец-то как нечто человечное, можно поставить в заслугу одному из ее ведущих донов — Лжо-зефу (Джо) Коломбо. Джим Абрахаме в 1998 г. снял комедийный фильм «Мафия» (в оригинале он называется «Мафия Джейн Остин» — якобы фильм снят по книге знаменитой писательницы Джейн Остин, создательницы «Разум и чувства» и «Эмма»). «Психоаналитик Дона» (1997) — смешная комедия о двух враждующих семьях мафии в Нью-Йорке. Дон Вито (Роберт Лоджа) — глава семьи самой дезорганизованной преступности в городе. Его жена Виктория уходит от него, сыновья абсолютно неспособны продолжить дело, а босс семьи соперников хочет заполучить и его жену, и территорию. Дон Вито думает, что сходит с ума и принимает решение работать легально, но у его сыновей свои планы. Они считают, что отцу нужно слегка подлечиться у психоаналитика, и похищают доктора Ричепуто (Кевин Поллак), скромного психиатра, у которого собственная жизнь разваливается на части. Главному мафиозо современного американского кинематографа, Роберту Де Ниро, в 2003 г. исполнилось 60 лет. После роли в картине «Крестный отец» образ гангстера закрепился за актером настолько, что теперь невозможно представить фильмы о мафии без его участия. Роберт Де Ниро снялся в картине «Таксист» в самом начале своего актерского пути. Плохой парень с пистолетом — образ, который закрепился за ним на всю жизнь. Большая часть из его 70 фильмов — об итальянской мафии. Картины «Крестный отец», «Однажды в Америке», «Казино» — классика мирового кинематографа. Ключевую роль в жизни актера сыграл Нью-Йорк. Де Ниро родился, вырос и жил всю жизнь в этом городе, с детства переняв его нравы. Хотя отец и мать, известные в свое время художники, сделали все, чтобы оградить ребенка от уличных банд. Родители хотели, чтобы сын стал скульптором, но уже в школе Роберт увлекся кино. В 10 лет он сыграл трусливого льва в сказке «Волшебник страны Оз». Потом актер сам признался, что именно таким трусливым львом и рос, бледным и худым, совершенно беззащитным, за что его постоянно дразнили. Позже Роберт Де Ниро профессионально занялся боксом и завоевал несколько чемпионских титулов. Говорят, что он даже был тесно знаком с членами гангстерских группировок. Так что боксера в «Бешеном быке», и Лапшу в картине «Однажды в Америке» он играл со знанием дела. Джозеф Коломбо родился в 1923 г. Карьеру преступника начал в нью-йоркской «семье» мафии Джузеппе Профачи и медленно, но верно прокладывал себе путь наверх, возглавив в 1962 г. бруклинскую «семью». Когда его арестовали, он вывел на улицы города тысячи италоамериканиев. Каждую ночь демонстранты пикетировали здание нью-йоркского отделения ФБР, требуя освобождения Джо Коломбо. Прокурор, который вел его дело, заявил: «Этот обвиняемый с ног до головы опутан нескончаемой вереницей гангстерских связей, начало которым было положено в конце тридцатых годов отношениями его отца с преступным миром». Коломбо, по словам прокурора, занимался в Бруклине ростовщичеством и нелегальным букмекерством. После террактов 11 сентября Роберт Де Ниро принял самое активное участие в восстановлении нормальной жизни в Нью-Йорке. Он даже отказался от привычного амплуа и снялся в роли индюшки на праздничном параде. Этот ролик вернул в город туристов, помог жителям легче перенести трагедию.  Итальянские мафиози заняли мировые киноэкраны давно, во всяком случае в 1970-е гг., после кинопремьеры «Крестного отца», они уже не сходили с экрана. В середине 1980-х гг. режиссеры активно разрабатывали тему непобедимого ниндзя, в одиночку умудрявшегося в течение фильма натворить столько дел, сколько под силу разве что роте спецназовцев. В 1990-х гг. приоритеты изменились. Все чаще и чаще на экране стали появляться хмурые личности с покрытым великолепными цветными татуировками телом и творящими беззаконие по всему миру. Это представители японской мафии — якудза. Естественно, что главный герой по ходу действия с успехом расправлялся с ними. Правда, в некоторых фильмах, таких, как «Американский якудза», положительный герой также является членом клана якудза и борется со злом и несправедливостью в лице членов своего же клана. Но чаще всего якудза — жестокие кровожадные злодеи, раскинувшие свою сеть по всему миру. О мафии снято несколько десятков фильмов в разных странах мира. Однако на самой родине мафии — в столице Сицилии Палермо — сегодня запрещено показывать какие бы то ни было фильмы о преступлениях мафии. В свое время получили известность фильмы о мафии «Плачидо Ризотто» режиссера Паскуале Шимека (об убийстве мафией профсоюзного активиста), «Сто шагов» режиссера Марко Туллио Джордано, «Казино» и «Славные парни» Мартина Скорсезе (их объединяет то, что в них играет выдающийся актер современности Де Ниро). В январе 2003 г. японские кинематографисты предложили российской спортсменке С. Хоркиной сыграть роль одного из членов мафии в фильме, сценарий которого еще полностью не написан. Вышедший в 2001 г. болливудский фильм «Красть, красть, тихо, тихо» вызвал в Индии массовые протесты в связи с тем, что он был снят на деньги мафии. В нескольких городах протестующие пострадали в столкновениях с полицией, 12 человек ранено, более двухсот арестовано, двое из протестующих пытались покончить с собой. Продюсер фильма Нази Ризвай попал в тюрьму, его обвиняют в попытках убийства нескольких кинозвезд, в том числе — в покушении на одного из самых многообещающих индийских молодых актеров Хритика Рошана и его отца-продюсера. Коммерческий директор картины Бхарат Шах сидит в соседней камере с января прошлого года. Они оба обвиняются в сговоре с главарем одной из самых крупных индийских мафиозных группировок и в том, что сделали фильм на грязные деньги. Все это послужило фильму хорошей рекламой, и он сразу же собрал рекордное количество зрителей. Культурологи непримиримы в своих выводах: все фильмы о мафии рисуют ее скорее привлекательной, нежели отталкивающей благодаря ее таинственному и неискоренимому могуществу. Этот эффект так или иначе работает на криминализацию общества, на легализацию преступного деяния. Вот уже и в России появился кинематограф, прославляющий или героизирующий организованную преступность, а также соответствующее направление в песенном «творчестве» («Парень из нашей братвы» и т.п., юмор «Лесоповала»). В 2003 г. в США П. Жмутский снял криминально-романтический опус под названием «Братья навсегда» (ForeverBrothers), который должен, по замыслу его создателя, уточнить для местной публики понятия «русская мафия» и «коммунизм». Мафия заняла не только теле- и киноэкраны. Ее можно увидеть на театральных подмостках, в книжных киосках, на эстраде и даже в музее. На Сицилии в 2000 г. открылся уникальный музей. Его экспозиция целиком посвящена истории мафии — организации, с которой у большинства европейцев ассоциируется название этого острова. Для самих жителей Сицилии открытие такого музея — истинная сенсация. Как известно, один из основополагающих принципов тайных криминальных сообществ — полная секретность. Однако времена меняются. Музей мафии открыт в г. Корлеоне, на родине одной из самых известных мафиозных семей мира. Собрание документов, видеопленок и артефактов, связанных с деятельностью мафии, для Сицилии уникально. Как ожидают руководители музея, он станет местом проведения ежегодных конференций по борьбе с преступностью. Университет Палермо, который принимает активное участие в их организации, уже одобрил это предложение. Самыми частыми посетителями музея, как ожидается, будут все-таки полицейские. В 2002 г. в Неаполе в бывшем доме главы гангстерского клана открылся музей борьбы с местной мафией — «каморрой». В экспозиции — материалы полицейских архивов, а также изъятые у мафиози оружие, лимузины, предметы искусства и драгоценности. В музее будут демонстрироваться документальные фильмы про «каморру». Чтобы лишить мафию малейшего налета романтики, администрация музея сделала центром экспозиции предельно натуралистические фотографии, запечатлевшие убийства и взрывы, совершенные за последние 30 лет. В 2000-е гг. заявила о себе как социокультурный феномен небезызвестная «Ндрангета». В 2002 г. в британские магазины поступил в продажу один из наиболее спорных в истории современной музыки дисков — «// cantodimalavita— Lamusicadellamafia» — сборник песен Калабрии с явной мафиозной окраской. Европа впервые услышала песни калабрийской мафии «Ндрангеты» лишь пару лет назад. Тогда первый диск группы Миммо Сик-лари вышел в Германии и наделал там много шума. Немецкие музыкальные журналы охарактеризовали альбом следующим образом — «прямой как удар кулаком, хладнокровный как кинжал, безжалостный как пуля». «IIcantodimalavita» воспевает жизнь боссов мафии и законы, установленные ими. Многие песни — сочетание фольклорных напевов и тарантеллы — полны лирики, рассказывающей о законах мести, клятвах на крови и о кодексе чести «Ндрангеты». «Человек может убивать, красть, вымогать деньги, но если он это делает лишь из соображений Чести, то его вина становится невинностью», — так объясняет Сиклари мораль «Ндрангеты». В группу Миммо Сиклари входят десять музыкантов, которые неоднократно гастролировали по Европе. Многие песни, вошедшие в альбом «LaMusicaDeliaMafia», хорошо знакомы местным старожилам, но почти неизвестны за пределами Калабрии. Скрипка, гитара, бубенцы, медные духовые инструменты и, конечно, аккордеон отражают музыкальные традиции Калабрии, которые чем-то напоминают албанские, греческие и арабские мотивы. М. Сиклари разыскивает новые песни, скитаясь по деревням, записывает их и потом воспроизводит в новой аранжировке14.  Компьютерная игра "Мафия- — хит 2003 года Наконец, явление недавнего времени — превращение мафии в тематику интернет-игр. Компьютерные игрушки типа: StreetWars, Gangsters, Sting, Mafia, UnrealTournament2003, Trainz— составляют международное направление. В 2003 г. фирма «1С» объявила об отправке в печать мастер-диска локализованной версии игры «Мафия» (оригинальное название — Mafia) от компании Take 2 Interactive15. Игра рассказывает о молодом бедном таксисте Томми Анджело, чей жизненный путь по нелепой случайности пересекся с «семьей» дона Сальери — одной из гангстерских группировок города. Проект переносит вас в атмосферу Америки 1930-х гг. со всеми присущими тому времени атрибутами. Тридцатые годы Северной Америки — время великой депрессии, бутлегерства, уличных стычек и автоматов Томпсона. Именно в это время Томми Анджело пришлось спасти жизни двух мафиозных «лейтенантов», ловко оторвавшись от «хвоста», битком набитого конкурентами с «кольтами» наперевес. Позже конкуренты — солдаты семьи дона Морелло — с помощью бейсбольных бит решили доказать Томми свою правоту. Парень потерял машину и был вынужден спасаться от преследователей в баре Сальери. Так началась у Анджело другая жизнь, жизнь полная стрельбы и красивых автомобилей. Теперь Томми — член «семьи». Теперь Томми — мафиозо, разъезжающий на лучших тачках Города Потерянных Небес16, носящий самые дорогие пиджаки с золотыми запонками и кольт 1911 в кармане. Он реальный правитель города и никто не может встать у него на пути. Этот вымышленный город был создан в пропорциональном отношении подлинных зданий и фотографий того периода. «Мафия» стала хитом 2003 г., причем не рядовым, а глобального масштаба. 14. ТЮРЕМНАЯ СУБКУЛЬТУРА – 105 стр. Тюремная субкультура представляет собой разновидность криминальной субкультуры, а та, в свою очередь, входит в состав более широкого образования —девиантных субкультур. Девиантные субкультуры возникают как на воле (субкультура подростковых банд, субкультура мафии), так и за колючей проволокой, формируются как дилетантами, так и профессионалами. Тюремная субкультура существует только в рамках закрытого мира исправительных колоний, каторги и тюрем, опирается на жесткую социальную иерархию, сложившуюся среди осужденных, и управляется довольно консервативными нормами и ценностями, которые в неизменном виде могут существовать многие десятилетия. Ее принципы перекочевывают в большое общество и распространяются среди значительной части мужского населения в возрасте от 18 до 80 лет по мере того, как все больше криминализуется само общество. Новички, попадая в зону, воспринимают обычаи и традиции тюремной субкультуры в обязательном порядке и вынуждены подчинятся тюремным законам, которые игнорировать в условиях тюрьмы невозможно. Многие специалисты считают, что субкультура, основанная на тюремном законе, не имеет аналогов в западном мире, а для российского общества выступает устойчивой антикультурной доминантой на протяжении XX столетия. ВОРЫ В ЗАКОНЕ Тюремная субкультура выступает превращенной формой регулирования социальных связей между людьми и выполняет функцию регулирования социально разнородного состава осужденных с вынужденным совместным проживанием на одной территории. Советские тюрьмы, где такая субкультура сформировалась, отличались от зарубежных исправительных учреждений тем, что вместе сидели уголовники и политические осужденные, т.е. группы с несовместимыми культурными установками. Еще раньше в зону в массовом порядке, а не индивидуально как на Западе, попадали целые слои и классы, например деревенские кулаки, городские пролетарии и люмпены, мелкая буржуазия, интеллигенция, первое время пытавшиеся жить по собственным, внутриклассовым, законам, но в конечном итоге подчинившиеся общим уголовным нормам и ценностям. Наиболее точную формулировку тюрьмы как места заключения дал Достоевский: «мертвый дом». Переступая его порог, человек попадает в другой мир, где правят совершенно другие законы. Для тех, кто попал сюда  впервые, это безусловный шок и полная потеря ориентации. Некоторые зэки шутят: даже к смерти можно привыкнуть —труднотолько первые пять лет. К тюрьме привыкнуть нельзя. Социологи удостоили ее особой чести, причислив к особой категории тотальных институтов. Это понятие ввел в социологию И. Гоффман. К ним американский социолог относил тюрьму, психиатрическую больницу и казарму. Правда, сегодня список расширен, к тотальным институтам относятся, например, тюрьмы, армейские и флотские коллективы, религиозные секты, интернаты, милиция, больницы, монастыри, пионерские лагеря. Их отличительная черта — охват всех сторон жизни человека и всего объема времени одним учреждением. «Тотальный институт — это место проживания и работы большого числа индивидов, находящихся в сходных условиях, оторванных от внешнего мира на длительный период и ведущих совместную жизнь, все стороны которой открыты для внешнего контроля и цензуры»2. Все нормы жизни в тотальном институте направлены на изоляцию человека от внешнего мира и жесткий контроль над его поведением. В тюрьме человек получает все, что он получает на воле от множества специализированных институтов: больница его лечит, сервисные службы следят за его бытом, магазины снабжают продуктами питания и ширпотребом, суды выносят приговор, а школа учит. Но в тюрьме он имеет дело только с администрацией, которая дает ему все, что нужно для жизни что называется «из одного окна». Но дает, правда, по минимуму. Тотальные институты — форма организаций, члены которых живут иной жизнью, отличной от остального общества. В них человек изолирован от остального мира и находится на всем готовом, вынужден подчиняться жестким законам, чужой воле, испытывать дискомфорт и отсутствие свободы. Тотальность понимается еще и как высокая степень нормативно обеспеченного социального контроля за участниками: за сидельцем наблюдает администрация и сокамерники, он лишен приватного пространства, частной жизни и возможности уединения. Непрозрачность и закрытость тотальных институтов в любом обществе препятствует их критике. Тюремное заключение является способом наказания правонарушителей и защиты граждан от них. Его цель — исправление индивида, чтобы он мог в дальнейшем занять соответствующее место в обществе. Но в реальной жизни мы видим обратный эффект. Жизнь в условиях тюрьмы, лишения не только свободы, но и дохода, общества, семьи, бывших друзей, гетеросексуальных связей, собственной одежды и других личных вещей скорее вбивает клин между обитателями тюрьмы и остальным обществом, чем способствует скорейшей адаптации поведения к нормам этого мира4. Заключенные имеют дело с окружением, чрезвычайно отличающимся от внешнего мира. Привычки и способы поведения, которые они усваивают в тюрьме, часто прямо противоположны тому, что от них ожидается. Поэтому неудивительно, что уровень повторения правонарушений теми, кто ранее сидел в тюрьме, очень велик. Тюрьма — совершенно особый, не похожий ни на какие другие области нашей жизни мир. Это жесткий мир, со своими нравами, обычаями, ритуалами и законами. Во главе всех членов преступного сообщества, или «блатных», стоят «воры в законе» — наиболее опытные, имеющие солидный опыт пребывания в тюремном заключении бандиты, пользующиеся уважением блатных. Именно эта категория тюремных сидельцев считается творцом тюремной субкультуры современного типа.  Вор в законе — элита преступного мира, творец преступной субкультуры Вор в законе — это элита преступного и тюремного мира, его лидеры, своего рода посвященные. Воры занимают высшее положение в неформальной иерархии заключенных. В некоторых отношениях (нормы, механизмы решения конфликтов, ритуалы, действующие в этом сообществе) воры в законе напоминают сицилийскую мафию. Однако существуют и кардинальные отличия. Воры, которые принесли свои традиции из дореволюционной России в преступный мир СССР, вели демонстративно асоциальный образ жизни — не работали, не заводили семей, имели яркие внешние атрибуты, должны были отсидеть не один срок в тюрьме и т.п. Их действия носили ярко выраженный коллективный, т.е. «общаковский», характер, важнейшие решения принимались не единолично, а на сходке воров, существовал запрет на любые контакты воров с работниками правоохранительных органов. Напротив, лидеры итальянской мафии инкорпорированы в светское общество, занимают высокие должности и посты в легально существующем бизнесе. В последнее время российский воровской мир, успевший за время экономических реформ 1990-х гг. порвать со старыми традициями, перестраивается по образцу сицилийской мафии. Как свидетельствуют наблюдения, из кодекса воровских законов исчезли многие запреты, в частности, запрет на контакты с работниками МВД. В криминальном мире происходит или уже произошла своего рода культурная революция. Российский преступный мир гораздо успешнее, чем цивилизованный бизнес, внедряется в жизнь нового российского и западного обществ. Его признали во всем мире — знаменитая русская мафия, потрясшая Америку и Европу, а вот о российском бизнесе, даже о самом успешном — нефтяном, подобного сказать нельзя. Вор в законе занимает особое место не только в криминальном, но и в обычном, гражданском, социуме. Он является хранителем кодекса (воровского закона), который управлял его поведением и поведением его последователей. Редко совершая преступления, он был организатором преступной деятельности и окончательным судьей «воровской справедливости», улаживающим конфликты среди групп и применяющим санкции против нарушителей кодекса.  «Крестные отцы» оказались достаточно гибким продуктом криминальной суб культуры, пережившим смену политических режимов и трансформацию общественного строя. Они были и при социализме, они есть и при капитализме. Специалисты пока не предрекают гибель этого криминального института. Обладая огромным экономическим и политическим влиянием, они могут играть заглавную роль в будущем развитии России. Элита воровского мира, во-первых, принимает цивилизованные формы и сливается с бизнес-элитой, потому ее трудно выявить и распознать, во-вторых, устанавливает разветвленные связи за рубежами России, сливаясь с глобальным криминалитетом, что также помогает ей безнаказанно скрываться от закона. принимает участие в крупных облавах на преступников. В течение двух лет Ванькой и его помощниками было поймано 109 мошенников, 37 воров, 60 скупщиков краденого. Одновременно с этим Каин шантажирует своих бывших товарищей, облагает поборами купечество. Неожиданно обе его карьеры — преступная и полицейская — закончились. Обер-полицмейстер Татищев арестовал Ваньку Каина и предал его суду. Подлинным раздольем для московских карманников были столичные рынки. Немало интересных страниц, посвященных этим преступникам, можно найти у В.А. Гиляровского. Вот как он описывает их работу на Хитровке: «По всему рынку снуют "ширмачи" (от русского слова "ширмоха" — карман), бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе». Или вот еще: «А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют: окружат, затырят, вытащат. Кричи "караул" — никто и не послушает, разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой, и сам поет: "Караул! Ограбили! И карманники шайками ходят"». Здесь же на рынке в лавочках-притонах ошивались скупщики краденого. «Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек — от золотых часов до носового платка». Безусловно, московская полиция не хотела мириться с таким положением вещей. Тогда вступали в дело высококвалифицированные профессионалы — московские сыщики, подобные Андрею Михайловичу Смолину. Вот как рисует нам его Гиляровский: «Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, движется незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил — и, улуча удобную минуту, подбегают к нему». Смолин великолепно знал все преступное дно, всех карманников, в их среде у него было много осведомителей, позволяющих сыщику всегда «держать руку на пульсе». Позже выяснилось, что Смолин был далеко не бескорыстен. После его смерти, смерти бездетного человека, в его спальне было обнаружено два ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров. Обычный вор как социальный тип криминального мира существует в России в течение нескольких столетий. Во время правления Петра I (1695— 1725), страна изобиловала ворами. Только в предместьях Москвы их насчитывалось более 30 тыс. Они жили обособленно и ходили «на дело» по одиночке либо небольшими и изолированными бригадами. Вором в то время назывался человек, который посягал и прибирал к рукам чужую собственность. В течение XVIII в. степень организованности воровского мира постепенно возросла, появились преступные группы, которые формировались за счет финансовых вкладов воров как условиям их членства. Появились зачатки особой субкультуры — использование прозвищ («погонял») и воровского жаргона («фени»). К концу XIX в. преступный мир имел уже профессионализированное ядро и четкое разделение специальностей с первыми признаками появления преступного «босса». Состав воровского мира в те времена был достаточно пестрым. Так, карманные воры имели до десяти разновидностей, каждая из которых делилась на мелкие в зависимости от специализации преступника. От других категорий правонарушителей воры отличались большей степенью социальной деградации. Например, среди карманников каждый второй вор-рецидивист был алкоголиком или наркоманом. В 13—14 лет преступники были уже знакомы со всеми негативными сторонами жизни, причем 25% из них — с развратом. Отсюда малограмотность лиц данной категории. Среди них каждый пятый не умел читать и писать. Говоря в целом о кражах 1920-х гг., следует Громилы и карманники очень переживали по этому поводу: «Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было. Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович — прямо голыми руками бери!» В орбиту профессиональной преступности неминуемо вовлекались беспризорники. Матерые старые карманники «натаскивали» подростков на собственном примере и опыте. Выдающийся правовед-криминолог Л. Белогориц-Котляревский так описывает процесс обучения: «Они (учителя. — АЛ.) показывали ученикам своим тут же на площади, с какой ловкостью надо это сделать: вынимали у проходящих из карманов табакерку, нюхали табак и клали ее снова в карман проходящему, а тот шел, ничего не замечая». Наиболее ловкие, удачливые, способные переходили в разряд профессионалов. Совершая кражи, карманники прибегали к самым разным ухищрениям. Это и использование «ширмы» (куртки, плаща, пальто, газеты, журнала), прикрывающей руку, это и щипцы, крючки, специально приспособленные для кражи. И даже «накладные руки» (в рукаве пальто крепился протез с перчаткой, а рука, оставаясь свободной, пряталась за полой). Использовали воры и дрессированных собак, которые опрокидывали прохожих, а «случайно проходящий господин», помогая подняться и отряхивая платье, очищал карманы от часов, бумажников, кошельков. Две революции, две войны, разруха существенно снизили квалификацию карманного вора. Карточная система, военный коммунизм, господство натурального обмена отнюдь не способствовали их «профессиональному» росту. Введение твердого червонца в годы нэпа, появление скоробогачей и «совбуров» вызвали к жизни генерацию так называемых «банковских» воров, совершавших кражи в приемных банков и фининспекций путем разрезания портфелей и папок. Но и их перемолола в своих жерновах машина ГУЛАГа. Какой же он, современный московский карманник? Это, как правило, мужчина средних лет, вполне приятной наружности, часто пенсионер по инвалидности или занимающийся необременительной работой, оставляющей массу свободного времени (сторож, вахтер и т.п.). Сотрудником МУРа, например, был задержан профессиональный вор-карманник, прилично одетый, с благородной сединой, неплохо знающий историю своего родного города. Он обычно знакомился с женщиной своего возраста на Красной или Манежной площади, совершал полутора-двухчасо-вую экскурсию по центру столицы с увлекательным рассказом о памятных местах и при входе на станцию метро «Площадь Революции» виртуозно обчищал сумочку своей дамы, пропадая затем в толпе.  В структуре преступности 1920-х гг. кражи вновь стояли особняком, их удельный вес среди всех преступлений составлял 23%, а среди имущественных — 73%. В первый месяц после мартовской амнистий 1917 г. только в Москве было совершено 6 884 кражи. В последующие годы ежемесячно совершалось свыше тысячи краж. Эти преступления, как и в дореволюционной России, являлись основной специальностью профессиональных преступ ников. Так, московский уголовный розыск (и не только он) дифференцировал воров на следующие основные категории: 1) взломщики; 2) «домушники»; 3) «монтеры», «прислуга» и т.д.; 4) «наниматели квартир» и пр.; 5) карманщики городские; 6) карманщики крупные, «марвихеры» высшей марки; 7) воры-отравители; 8) железнодорожные воры, крадущие на вокзалах; 9) похитители железнодорожных грузов; 10) воры велосипедов; 11) конокрады; 12) «церковники»; 13) «городушники» — похитители из магазинов; 14) «вздерщики», крадущие при размене денег; 15) «хипесники», обкрадывающие посетителей любовницы-проститутки; 16) скупщики краденого; 17) грабители; 18) «подкладчики»; 19) содержатели воровских притонов. Огромных размеров достигло тогда «нэпманское» (торговое) мошенничество. Оно заключалось в организации всевозможных фиктивных торговых ведомств, «продаже» несуществующих товаров («воздуха») и т.п. Мошенники, как и воры, различались по специальностям и в середине 1920-х гг. представлялись 13-ю основными категориями преступников. В этот период значительно активизировалось профессиональное мошенничество под видом продажи кладов, антиквариата. В действительности мошеннических специализаций было больше, ибо, мошенники совершенно не поддаются какой-либо классификации, поскольку обман так же разнообразен, как и человеческая изобретательность. Особняком в 1920-е гг. стола подростковая преступность. Ее социальную базу составляла детская беспризорность — результат Гражданской войны и интервенции. Она достигала колоссальных размеров. Основная масса беспризорных на протяжении многих лет добывала средства к существованию как придется, чаще всего кражами. Воры в законе как социальная каста появились в первые годы советской власти. А случилось вот что. Недовольными советской властью оказались две влиятельные силы — политические противники, составленные из бывших белогвардейцев и анархистов, и старый криминальный мир, сохранившийся и даже преумножившийся с дореволюционных времен. Столь разные по своему социальному содержанию общественные силы объединило одно — ненависть к большевистскому режиму. Так происходило и в других странах после очередного, особенно крупномасштабного военного переворота либо социальной революции: бывших врагов всегда объединял новый враг. В 1920-е гг. в воровской мир влились многие бывшие «белые», «зеленые» и другие оппоненты большевистского режима. Политическим оппонентам В.И. Ленина неустойчивость в стране нужна была ради свержения большевизма, а для криминала хаос и паника всегда служили питательной средой. Первые создавали то, чем воспользовались вторые, и обе силы действовали как попутчики и соратники. В разоренной стране насчитывалось более 7 млн беспризорных детей и подростков. Они и стали рекрутами нового призыва отечественного криминала. Большинство из них промышляло нищенством, грабежами и разбоями. Случались даже налеты дерзких подростков на деревни. К беспризорникам были близки так называемые «босяки», люмпенизированная публика, не имеющая (или потерявшая) опору в обществе. Ради достижения своих целей политические враги нового государства начали привлекать на свою сторону профессиональных преступников. Высокообразованные оппоненты большевизма, бывшие офицеры, жандармы и буржуа, интегрировались в преступный мир, который недавно еще люто ненавидели. Самообладание, смелость, умение планировать операции, знание различных систем оружия — эти профессиональные качества выделяли «белых» из среды уголовников. В результате так называемые «бывшие» становились главарями «нынешних» хозяев улицы, получив в преступном мире клику «жигана». Жиганы заимствовали традиции и обычаи преступного мира, адаптируя их к новым условиям. Белогвардейцы внесли в уголовную среду жестокую дисциплину. Младшие («пацаны») должны были беспрекословно подчиняться главарям («паханам»), неподчинение наказывалось вплоть до смертной казни. Из банды не было выхода в гражданскую жизнь. Подобное рассматривалось как нарушение присяги, и за этим следовал либо удар финкой, либо пуля. Однако строгая дисциплина не только устрашала членов преступного ордена, она же защищала их и саму организацию. Воображая себя идеологической оппозицией новому государству, жиганы разработали новые воровские законы: Запрещалось работать или принимать участие в работе общества. Запрещалось иметь постоянную семью. Запрещалось принимать оружие от государства. Запрещалось сотрудничать с властями как свидетель или жертва. Обязывалось вносить деньги в общак.  Это была первая стадия формирования новых традиций и обычаев, которые наложились либо слились с традиционной атрибутикой (татуировки, жаргон, прозвища, жесты) и фольклором (песни, стихи, поговорки, легенды, байки, рассказы) уголовного мира. Окончательное формирование воров в законе в самостоятельную касту уголовного мира произошло в начале 1930-х гг. Завершилась, так сказать предыстория, началась собственно история этого феномена и социального института преступного мира. Во всяком случае, большинство криминалистов и криминологов считает, что воры в законе появились именно в 1930-е гг. По мере стабилизации советской власти и наведения в обществе порядка начали происходить необратимые изменения и в уголовном мире. В начале 1930-х гг. в нем обозначился кризис лидерства. Политические лозунги борьбы с большевиками себя исчерпали, а, следовательно, потеряла былое влияние статусная группа жиганов. Низы, т.е. бытовой криминалитет и уличная шпана перестали им повиноваться. Они выдвинули из своей среды и активно поддерживали собственных лидеров — так называемых урок. «Бродяги», «иваны», «урки» стремились взять реванш и восстанавить свое верховенство над «жиганами». Острое противоречие двух страт уголовного мира, старой и новой, жиганов и урок, потребовало изменения всей системы внутренних взаимоотношений и трансформации нового кодекса преступного мира. Он призван был достичь компромисса и канонизировать сложившуюся ситуацию. Принято было с дореволюционными преступными традициями не порывать, но и новые реалии признать. Согласно новому кодексу, наиболее авторитетные преступники, куда вошли жиганы и урки, стали называться «воры в законе». На 1 января 1929 г. в заключении находилось около 37 тыс. «авторитетов», или 4% общего числа заключенных. Иными словами, в каждой сотне босяков, бродяг и воришек было четверо лидеров. Такой закваски вполне достаточно для создания организованных групп. Идеологию воровского мира этого периода можно сформулировать так: существовать только и исключительно за счет добычи от совершаемых преступлений; ни в коем случае не работать ни на воле, ни в местах лишения свободы (любой честный труд только укрепляет ненавистное государство); отказаться от родных, если они имеются (даже от родной матери); не заводить собственной семьи, не жениться, не иметь детей (ничего не должно связывать человека с новой жизнью, которую строит большевистское государство); не иметь собственности, постоянного места жительства, не вести оседлый образ жизни; не брать оружия из рук власти, не служить в армии (для бывшего белогвардейца становился врагом каждый, кто хотя бы формально вставал на защиту «краснопузых»); ни при каких условиях не идти на контакты с государственными органами власти, особенно с правоохранительными органами; ни в коем случае не прибегать к помощи системы правосудия! С судом контакт один — лишь в качестве обвиняемого. Настоящий «жиган» не имеет права выступать в суде ни в качестве свидетеля, ни даже в качестве потерпевшего. За защитой он обращается только к своим подельникам; нельзя участвовать в работе государственных и общественных организаций (например, вступать в комсомол, или сдавать деньги в какие-либо фонды помощи и т.д.), даже симпатизировать им; запрещено участвовать в каких-либо акциях Советской власти, поддерживать их (революционные праздники — 1 мая, 7 ноября, дни рождения «красных вождей», митинги, демонстрации, выборы и проч.); нельзя заниматься политикой и интересоваться ею (запрещено даже читать газеты). Во второй половине 1930-х гг. специалисты правоохранительных органов осознают опасность клана «воров в законе». Руководством начинает проводиться политика непримиримой борьбы с ними, прежде всего в местах лишения свободы. Администрацией тюрем и лагерей использовались такие способы, как дискредитация — распространение ложных, порочащих авторитет вора, слухов. Власти поддерживали те категории заключенных, которые вступали в конфликт с ворами, вплоть до организации убийств. В системе управления лагерей создаются специальные тюрьмы с особо строгим режимом содержания. По замыслу администрации туда должны были свозиться «воры в законе» для перевоспитания. В преступном мире складывается ситуация резкого соперничества «воров», «жиганов» (поднявшиеся на волне бандитизма), «бывших» (бывшие офицеры армии, «деклассированный элемент» и т.п.). Широкому распространения и популярности новой криминальной субкультуры поспособствовала и большевистская власть, которая сажала в тюрьмы и высылала по этапам миллионы людей. Лагерь и зона стали инкубатором новых духовных ценностей, которые к 1950—1960 гг. просочились в общество и стали второй, наряду с официальными идеологемами, составляющей национальной культуры. Периодические кампании оправдания преступников — политические реабилитации и гражданско-правовые амнистии — регулярно подпитывали общество сотнями тысяч носителей тюремной культуры и воровских обычаев. Сами лагеря и тюрьмы выполняли функцию мощных перерабатывающих центров, куда попадало неготовое сырье, а выходил законченный продукт. Даже случайно пойманного и не имеющего отношения к уголовному миру человека подобная фабрика могла переделать в законченного преступника в течение 6-9 месяцев. Выпущенные на свободу граждане второго сорта не находили места среди людей первого сорта, подолгу не могли или не хотели трудоустраиваться, продолжали вести разгульный образ жизни, разлагая окружающее сообщество, заражая здоровые элементы общества вирусом неизлечимой болезни. Бывшие сокамерники вновь сплачивались в бандитские группы и вербовали в свои ряды еще большее число сторонников. Произошло самое страшное: антиобщественные ценности стали поглощать и подстраивать под себя общественные ценности. Блатной жаргон легализован и опоэтизирован в многочисленных рассказах, романах и романсах, шоу-представлениях и кинофильмах. Ненормативная лексика приобрела статус терпимого элемента  повседневного разговора, преступники начали вызывать жалость и сострадание. Правда, лишь в тех случаях, когда они становились жертвами правосудия, за которым закрепился имидж неэффективного и глубоко коррумпированного института, и не покушались на жизнь рядовых граждан. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в криминальном мире произошел еще один великий раскол. Война поделила его надвое: одни хотели защищать родину с оружием в руках, другие требовали подчиниться воровскому закону несотрудничества с властями. Великая Отечественная война сплотила всех, кому дороги были свобода и честь Отечества. Даже преступники готовы были бить врага до победного конца. Генерал К. Рокоссовский, до войны сам познавший ужас тюремных застенков, обратился к И. Сталину с предложением сформировать из уголовников специальные подразделения для борьбы с фашистами. Сталин дал добро. Штрафбаты создали летом 1942 г., и они буквально наводили ужас на врага. Правда, и потери в этих подразделениях были огромны. Используемые в виде «пушечного мяса», уголовники чуть ли не голыми руками воевали с врагом, рискуя получить пулю и от немцев — в грудь, и от своих — в спину. Уголовники на фронте не были ангелами. Они не гнушались и мародерством, и воровством. Отвоевав, воры-патриоты вернулись опять в преступный мир, ибо в нормальном мире прокормить себя было невозможно, к тому же личное дело каждого гражданина СССР находилось на учете в органах НКВД. Деваться было некуда. Но криминальный мир не принял защитников, присвоив им звание предателей, или «сук». Позже «суками» называли тех заключенных, кто сотрудничал с администрацией и, пользуясь этим, устанавливал в лагерях свои порядки. В результате был нарушен баланс годами складывавшихся взаимоотношений в уголовной среде, ее иерархическая лестница. Налицо глубочайший конфликт ценностей. Защищать страну, в которой ты живешь, от которой кормишься и в которой совершаешь свой преступный промысел, со всех точек зрения было нравственным поступком. Во многих странах преступники на время вторжения врага объявляли перемирие, выступая на защиту своей родины. Но урки и жиганы не хотели прощать измены воровским традициям и воровскому кодексу чести. Защитив одно, «суки» предали другое. И самое главное — те, кого они защищали, их никак не отблагодарили, зато те, кого они предали, могли свободно их наказать. Родина не дала «сукам» ни орденов, ни теплой квартиры, ни хорошей зарплаты. Наоборот, большинство из них остались изгоями общества. Но изгоями они стали и в своем воровском мире. Видимо, извращенное общество бывает извращено даже в тех своих точках, которые не должны подвергаться тлену и разложению, особенно в вопросах человеческой чести и благодарности. Фронтовики, проливавшие кровь и кровью пытавшиеся смыть пятно позора, не получили никакого признания от государства, которое они защищали. Они оказались на тюремных нарах, где верховодили их лютые враги. Поскольку тех и других было много, после всенародной войны первой половины 1940-х гг. началась «сучья война» второй половины 1940-х гг. В телесериале «Место встречи изменить нельзя» 11979 г.) есть один второстепенный персонаж Левченко, участник банды Горбатого. Этот Левченко был до войны уголовником, потом воевал вместе с главным героем, сыщиком Шараповым, а когда Шарапов был захвачен бандитами Горбатого, не выдал его. Авторы фильма объясняют это фронтовым братством, которое якобы было для Левченко сильнее воровской солидарности. Но такая трактовка — полная ерунда. Левченко не мог выдать Шарапова, так как в этом случае он вынужден быть раскрыть, что он — «ссучившийся», а это было равносильно смертному приговору. Это была битва не на жизнь, а на смерть. После многочисленных кровопролитий стороны сошлись на изменении правил: воры имели право, в случае критической потребности, становиться руководителями групп и парикмахерами в лагерях. Руководитель группы мог тогда всегда прокормить несколько друзей одновременно. Парикмахеры имели доступ к острым предметам — бритвам и ножницам, отличным преимуществом в случае боевых действий. В 1940—1950-е гг. количество воров в законе достигало более десяти тысяч человек, а вместе с окружением («блатными») 40—50 тыс. человек. В 1950-е гг. численность воров в законе в СССР резко сократилась и не превышала 20 человек. Таков был результат кровопролитной и затяжной «сучьей» войны. Поначалу сокращение численности воров было неправильно истолковано официальными лицами как окончательное разрушение воровской общины, исчезновение традиций, обычаев и кодекса. Власти были так убеждены, что преступные лидеры и их группы исчезли навсегда, что в 1960-е гг. они фактически прекратили превентивную деятельность. На самом деле в зоне происходило перераспределение власти. В 1950-е некоторые воры начали уходить от преступных традиций. Тюремные администрации часто поддерживали тех, кто подумывал оставить воровскую среду. При использовании прикрытия, обеспеченного должностными лицами, эта преступная элита собрала власть в собственные руки и начала устанавливать свои правила преступному миру. Они еще раз регулируют закон и объявляют себя непосредственными защитниками преступной традиции. Те воры в законе, кто покинул новую власть («отколовшиеся»), сформировали новые бригады.  Как бы то ни было, но к концу 1950-х гг. в СССР от воровского ордена 1930-х осталось лишь 3%. После этого руководство МВД торжественно объявило о кончине последнего вора в законе. Воров в законе как клан игнорировали до средины 1980-х гг. Но неожиданно их корпорация возродилась в начале 1980-х гг, тогда количество воров в законе, по сведениям МВД, достигало 500—600 человек. Залегшие на дно в начале 1960-х воры в законе после смещения Н.С. Хрущева начали постепенно поднимать головы. Наряду со старыми представителями сообщества обретали уверенность и более молодые, коронованные в знаменитой «крытой» (тюрьме во Владимире). Среди них имелись и свои знаменитости. К примеру, законник Черкас прославился тем, что в числе первых внедрил в практику новую концепцию воровского существования. Суть ее заключалась в следующем. Чтобы не попасться, надо грабить тех, кто не заявит. Под эту категорию подпадали в первую очередь цеховики и не чистые на руку представители торгашеского мира. Черкас учил — грабить подобную публику надо с умом, оставляя потерпевшему на жизнь и не доведя его до отчаяния. Идя на дело, надо иметь хорошую «крышу» в лице кого-нибудь из высокопоставленных чиновников или представителей правоохранительных органов. Именно тогда, в начале 1970-х, и произошла еще одна трансформация преступного сообщества. В Киеве собралась представительная сходка. После продолжительных дебатов было решено ввести в воровской «кодекс законов» существенные изменения. Сходка разрешила законникам вообще не садиться. Воровские сходки происходили в разных регионах страны (Москва в 1947, Казань в 1955, Краснодар в 1956). В 1979 г. в преступном мире Советского Союза произошло знаменательное событие: на сходке воров в законе в Кисловодске впервые присутствовали посторонние — цеховики. Они обязались выплачивать рэкетирам 10% от своих левых доходов, а рэкетиры обязались в свою очередь защищать предпринимателей от «залетных» бандитов и мелкой шпаны. После кисловодской сходки уголовный мир начал свою перестройку. Во главе процесса стояли законники, которые активно пропагандировали уголовные традиции среди молодежи. Именно ими был инспирирован раздел многих крупных городов на сферы влияния между молодежными преступными группировками. Таким образом, на пороге 1980-х мафия положила камень в фундамент своего будущего величия. На рубеже 1990-х гг. — в период горбачевской перестройки и последовавших за ней ельцинских реформ — мир воровских традиций еще раз кардинально изменился. Если раньше при получении воровского сана учитывались прошлое претендента и количество его ходок в «места не столь отдаленные», то в последнее время преступный мир стал уделять внимание финансовым накоплениям неформального лидера, его возможностям повлиять на представителей власти.  Таких «героев» новой криминальной волны стали называть авторитетами. Авторитеты — следующая после воров в законе ступень тюремного мира. Обладая почти такими же полномочиями, как и воры в законе, авторитеты не проходили через легендарные экзамены «коронования». По сведениям А.Н. Олейника, сейчас в России насчитывается около 300 воров в законе, около 10 тыс. авторитетов, а наместников авторитетов — смотрящих — в России столько же, сколько в ней криминальных подразделений. В каждой камере следственных изоляторов (от 6 до 150 лиц, находящихся под следствием), в каждом отряде (от 40 до 120 осужденных), в каждом бараке (от 80 до 400 осужденных), в каждой колонии (от 800 до 3 000 осужденных), в каждой сфере повседневной деятельности в тюрьме (столовая, карточные игры и т.д.), в каждом городе и даже более менее крупном поселке есть свой смотрящий. Авторитеты появились еще в начале 1980-х гг., образуя вокруг себя преступные группировки, возглавляя их и беря под свой контроль целые регионы. В связи с развитием рыночных отношений заниматься бизнесом стало намного выгоднее, чем криминалом. Воры в законе стали уступать авторитетам по влиянию на ситуацию в уголовном мире. Многие, используя свой сан, стали брать под свое покровительство коммерческие и банковские структуры, получая финансовый навар. Это и явилось одной из главных причин, которая серьезно покачнула уважение к ворам в законе. Почувствовав, что их влияние в криминальном мире постепенно слабеет, воровская элита пытается сегодня привлечь к себе наиболее влиятельных авторитетов. Российские воры старой школы, как когда-то традиционные доны мафии в США, поначалу держались в стороне от наркоторговли. Воровской кодекс запрещал операции с наркотиками. Однако размеры потенциальных доходов от наркобизнеса вызвали зависть у руководителей преступного сообщества, особенно у новых молодых лидеров. На совещании воров в законе в декабре 1991 г. на повестке дня стояло предложение разрушить монополию кавказских банд в торговле наркотиками. Это предложение вызвало внутреннюю борьбу в традиционном бандитском мире России, напомнившую конфликт 1950-х гг. Таблица 22 Некоторые данные по пенитенциарным системам отдельных стран Европы

|