|

Пародонтология. Необходимо помнить, что ответственность за дозирование или введение лекарственного средства несёт врачстоматолог

§ ю та го

S £

1

При патологических условиях соотношения прямо противоположные.

Фибробласты под влиянием LPS сами продуцируют IL- Iβ.

Центральное место занимают моноциты/макрофаги. Активность макрофагов в основном предопределена генетически и может подавляться INF-γ:

LPS грамотрицательных бактерий связываются с СО14-рецепторами макрофагов.

Передача сигнала через мембрану внутрь клетки.

Продукция и секреция простагландинов, цитокинов и ММР.

ІЛ

Патогенез маргинального пародонтита

ё

»s

о

I

j<

2

І

го

З ш

!

о. го

2

О)

§

ю го го го Ш

Ш

- TNF-α и IL- Iβ связываются с рецепторами поверхности фибробластов, что побужда

ет клетки к продукции ММР:

ММР вызывает деструкцию внеклеточного матрикса дёсен и периодонта.

PGE2 активирует остеокласты и управляет резорбцией кости.

IL^β и TNF-α также причастны к деструкции кости.

Некоторые пародонтальные патогены обладают факторами вирулентности, способными взаимодействовать непосредственно с защитными механизмами:

- A. actinomycetemcomitans продуцирует:

лейкотоксин, уничтожающий нейтрофильные гранулоциты, моноциты и Т-лимфо-

циты

низкомолекулярный протеин, подавляющий хемотаксис нейтрофильных грануло-

цитов

иммуносупрессивные факторы, подавляющие продукцию IgG и IgM

Fc-связывающий протеин конкурирует с особенными рецепторами нейтрофиль

ных гранулоцитов и препятствует фагоцитозу.

- P. gingivalis:

не вызывает экспрессию Е-селектина на внутренней поверхности эндотелия.

P. gingivalis через собственный LPS незначительно активирует IL-1 и TNF-α, цито-

кины, влекущие за собой экспрессию Е-селектина.

подавляет продукцию или экспрессию 1L-8 и ICAM-1.

продуцирует энзимы, расщепляющие большинство протеинов сыворотки, включи

тельно с иммуноглобулинами и компонентами комплемента.

- Иммунодоминирующие молекулы, напр. P. gingivalis или другие пародонтальные па

тогены (гингипаин, фибриллин, протеины термошока [HSP], другие поверхностные

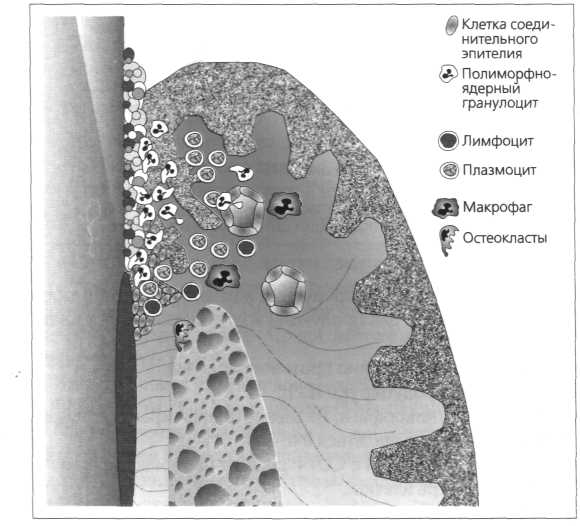

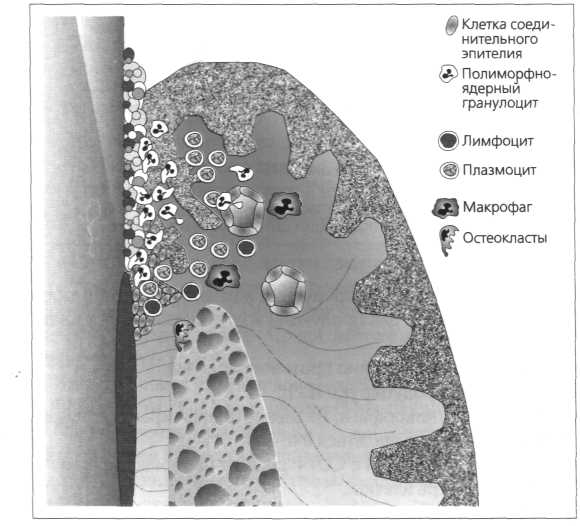

Рис. 3.7. Характеристика прогрессирующего поражения. Эпителий пародонтального кармана со своеобразными эпителиальными тяжами. Потеря соединительнотканного прикрепления к зубу. Повышенное соотношение между двумя Т-клетками-по-мощниками и цитотоксиче-скими Т-клетками. Тп2-клет-ки продуцируют цитокины, усиливающие, прежде всего, гуморальный иммунный ответ. Поэтому в воспалительном инфильтрате преобладают плазматические клетки. Деструкцию кости вызывают остеокласты, активирующиеся вследствие высокой концентрации IL-ip и PGE2 (адаптировано по Page & Sc-hroeder, 1990).

Патогенез маргинального пародонтита

антигены) вызывают эксцессивные иммунные реакции. 'S

- Слюна на поверхности слизистой оболочки способствует сохранению здоровых тка- *

ней пародонта: лк

высокий титр сывороточного"IgА1 и большое количество секреторного 1дА2 на- ^

правлены против таких патогенов полости рта как A. actinomycetemcomitans, P. >s

gingivalis, а также S. mutans могут препятствовать развитию воспалительных из- х

менений десны *§,

однако пародонтальные патогены могут расщеплять IgAl и IgG. ^

Титр специфических антител (прежде всего IgG) против A. actinomycetemcomitans и 2

P. gingivalis у некоторых больных с заболеваниями пародонта значительно возрастает. і

Если отсутствует продукция антител, то чаще всего развивается генерализированная са

форма заболевания. 2

Патогистологически прогрессирующее поражение имеет характерные признаки мар- ю.

гинального пародонтита (рис. 3.7): н

персистенция всех признаков выраженного поражения о

деструкция альвеолярной кости и пародонтальной связки о

образование пародонтальных карманов я"

потеря коллагена на участке пародонтального кармана, фиброз на отдалённых участках ^

в активных фазах выраженное преобладание плазматических клеток s

преобразование костного мозга в фиброзную соединительную ткань. го

в

О)

Формальный патогенез - Прогрессирование о

ю

Воспалительные заболевания пародонта могут возникать изолировано или на различ- $

ных поверхностях зуба. 2

Заболевание, как правило, отличается апикально направленной и латерально ограни- Jj

ченной прогрессирующей потерей частей удерживающего аппарата зуба: о

потеря соединительнотканного прикрепления надальвеолярного волокнистого anna- fe

рата с

деструкция альвеолярной опорной кости. т

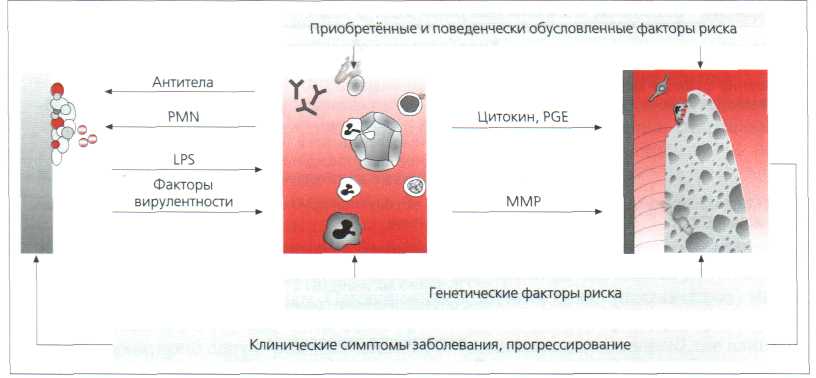

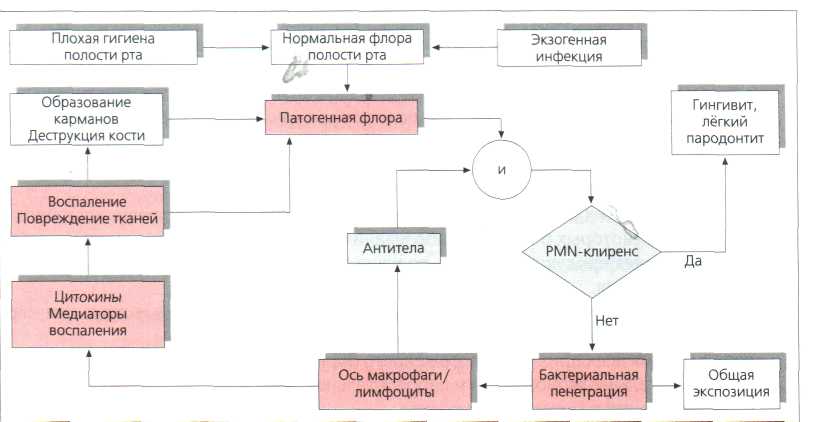

> Несмотря на то, что маргинальный пародонтит проявляется местно, он отличается также

системным влиянием относительно патогенеза и влияния на весь организм (рис. 3.8):

- Развитие воспалительно-деструктивного заболевания пародонта зависит от того,

удастся ли организму при участии защитных факторов в сочетании с нейтрофиль-

ными лейкоцитами, антителами и комплементом предотвратить экспозицию соедини

тельной ткани бактериями зубодесневой бляшки, продуктами их обмена веществ и,

прежде всего, LPS:

В этом случае возможно развитие только лёгких форм заболевания без потери зубов.

Последующее образование антител в большинстве случаев вызывает локализацию

заболевания.

- Деструктивные процессы являются последствиями эксцессивной активации оси мак

рофаги/лимфоциты .

> Организм некоторых людей немедленно реагирует на зубодесневую бляшку активаци

ей макрофагов и лимфоцитов в ткани:

преимущественно, вероятно, обусловлен генетически.

возможное влияние курения, стресса и особенностей п ' ания.

00

in

Патогенез маргинального пародонтита

та и o>

§

ю

та

ГО

a> a>

Рис. 3.8. Этапы патогенеза маргинального пародонтита. Патогенная флора образуется вследствие пренебрежения гигиеной полости рта или влияния экзогенной инфекции. Обычно первая защитная линия - ось гранулоциты/комплемент - предотвращает проникновение бактерий или продуктов их обмена в соединительную ткань. Развивается гингивит. В случае проникновения активируется ось макрофаги/лимфоциты. Продуцируются специфические антитела, являющиеся защитными на более поздних этапах заболевания. Провоспалительные цитокины и медиаторы как PGE2 вызывают увеличение воспаления с повреждениями тканей, в процессе которых происходит образование карманов и деструкция кости. В карманах создаются благоприятные условия для роста большинства пародонтальных патогенов (по Offenbacher, 1996).

го

- Стадия гингивита в условиях ненарушенной аккумуляции зубной бляшки быстро пе

реходит в деструктивный пародонтит.

> Существенным признаком хронического заболевания является попеременные прогрес -

сирование и ремиссия:

Маргинальный пародонтит непрерывно распространяется на отдельные поверхно

сти зубов.

Прогрессирование происходит с различной быстротой; относительно редкое обост

рение с явной потерей прикрепления за короткое время.

Деструктивная фаза может сопровождаться продолжительной ремиссией.

Характеристика многофакторного заболевания

> Как в случае всех хронических заболеваний сосуществуют факторы инициирующие,

тормозящие развитие и факторы, влияющие на клиническую картину.

Бактерии продуцируют ряд субстанций, прямо или косвенно влияющих на организм

хозяина.

Примечание: деструкция пародонта в значительной мере вызвана воспалительными

и иммунными реакциями хозяина.

Не более 20% клинических изменений воспалительных заболеваний пародонта

можно объяснить наличием специфических пародонтальных патогенов. Большое

влияние имеет курение табака.

Патогенез маргинального пародонтита

СП ІЛ

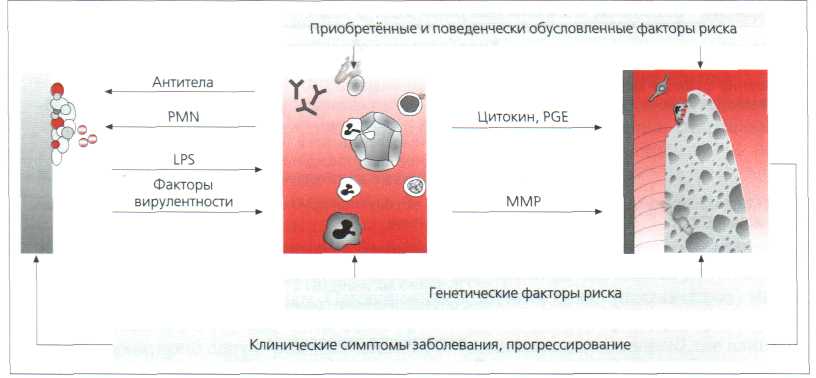

Рис. 3.9. Схематичное изображение патогенеза пародонтита. Как воспалительная иммунологическая реакция организма хозяина на бактериальный вызов, так и метаболизм кости и соединительной ткани находятся, с одной стороны, под генетическим контролем, а с другой стороны, модулируются приобретёнными и поведенчески обусловленными факторами риска. Бактерии и хозяин тесно взаимозависимы в том смысле, что клинические изменения в ходе инициирования и прогрессирования пародонтита способствуют избирательному накоплению патогенных бактерий (по Page & Kornman, 1997).

- Воспалительная и иммунная реакции, а также метаболизм кости и соединительной

ткани находятся под влиянием приобретённых и поведенчески обусловленных фак

торов риска и генетической обусловленности (рис. 3.9).

> Приобретённые и поведенчески обусловленные факторы риска:

сахарный диабет (Diabetes mellitus) I или II типа с относительным риском между 2 и 3

курение табака с относительным риском между 2, 5 и 6

ВИЧ-инфекция

возможно стресс

вероятно остеопороз.

> Генетические факторы:

Генетический полиморфизм интерлейкина-1 у людей североевропейского проис

хождения связан с 19-ти кратным повышенным риском пародонтита.

Полиморфизм FcYRIIa-рецептора (аминокислота аргинин вместо гистидина на по

зиции 131) повышает подверженность гомозигот некоторым грамотрицательным,

факультативно анаэробным патогенам, включая A. actinomycetemcomitans.

Слабая ассоциация между полиморфизмом РсуШІа-рецептора (NA1-NA2) и непод

дающимся лечению хроническим пародонтитом.

Возможно генетически обусловленный дефицит рецепторов гранулоцитов для IL-8,

С5а и FMLP или их неправильная функция связаны в определённых популяциях с по

вышенным риском агрессивного пародонтита.

> Прежде всего, при агрессивных формах маргинального пародонтита идентифицирова

ны следующие аномалии иммунной защиты (табл. 3.4).

Э

ё

ГО

X

(О

ю го

3

со

та*

I

о. го

та ш ш

I

та

ГО ГО

ф ш

Патогенез маргинального пародонтита

Аномалии

Нарушение функции нейтро-фильных гранулоцитов

Протективные антитела подкласса lgG2

Полиморфизм Рсу-рецептора

Моноцитарный ответ на бактериальные липополисахариды

Дисбаланс активности разных субпопуляций Т-клеток-помощ-ников

2 ё

X

аз

ГО

ъ

£ I

О. Г5

с:

І

01

І

та

ГО

го 01

Ї

Таблица 3.4 Возможные аномалии иммунной защиты пациентов с арессивным пародонтитом

Б иологические воздействия иологические воздействия

С ниженный хемотаксис ниженный хемотаксис

Сокращённое количество рецепторов для FMLP, C5a, IL-8

Мутация и дефектный FMLP-рецептор

Сниженный фагоцитоз и бактерицидная активность

Сниженное высвобождение лейкотриена В

Повышенное высвобождение супероксиданиона

Вряд ли образуются при генерализированном агрессивном

пародонтите

Полиморфизм РсуИИа-рецептора:

- обычно гистидин (Н) в позиции 131 молекулы рецептора

случайно аргинин (R) с повышенным риском инфекций

с определёнными грамотрицательными бактериями

- гомозиготные R/R имеют возможно повышенный риск

агрессивного пародонтита

Повышенное высвобождение PGE2

Повышенное высвобождение IL-1P

Подавленные ТЫ (IL-2, INF-γ, TNF)

РостТп2 (IL-4, IL-5, IL-6): поликлональная стимуляция

В-клеток

Основные эпидемиологические понятия «о

Общие сведения {S

X

> Дескриптивная (описательная) эпидемиология изучает: 2.

классификацию заболеваний, их распространённость среди населения

возможные этиологические факторы, которые в различных популяциях ассо- <о

циируются со здоровьем, болезнью, дефектами, ограничениями и смертельными >s

исходами. ■ ^

> Регулярный сбор сведений способствует: g

выявлению направлений и развития *

формулированию гипотез. .2

>Аналитическая эпидемиология занимается проверкой гипотез: {о

Описательные послойные исследования, как правило, не используются для оп- к

ределения факторов риска. Однако можно оценить связь (ассоциацию) между

заболеванием и определённым фактором (потенциальным фактором риска). с;

Это характерно для ретроспективных контрольных исследований, где клиниче

ские случаи заболевания сравниваются со здоровыми контрольными. g

Особое значение отводится перспективным когортным исследованиям, спо- J*

собствующим выявлению априори имеющихся потенциальных факторов риска. с

Факторы риска связаны с возможным развитием и прогрессированием заболева-

ния, их связь не всегда носит причинный характер.

Для окончательного подтверждения фактора риска как части причинной цепи ис

пользуют т.н. критерии Bradford-Hill:

- Интенсивность ассоциации между фактором и заболеванием:

Относительный риск указывает насколько возрастает вероятность заболева

ния при взаимодействии с фактором.

Существенное увеличение ассоциации при относительном риске более 2.

- Аспекты ассоциации в различных популяциях:

ассоциации в том же направлении

отсутствие существенного различия интенсивности ассоциации.

Временное следствие: наличие решающего фактора перед проявлением забо

левания (принцип причины и следствия).

Специфичность ассоциации: причинные факторы вызывают преимущественно

только определённое заболевание.

Зависимость действия от дозы

Биологическая приемлемость

Экспериментальная доказуемость:

окончательная проверка в превентивных исследованиях по вмешательству

исключение фактора риска не всегда ведёт к выздоровлению.

Результаты эпидемиологических исследований имеют большое значение для пла

нирования и проведения профилактических мероприятий на уровне популяции.

Определения:

Инциденция (заболеваемость): количество вновь заболевших за определённый

промежуток времени относительно количества лиц исследуемой популяции; в

кариесологии в этой связи часто говорят о приросте кариеса, т.е. увеличении

кариозных поражений за определённый промежуток времени.

Превалирование (частота): количество заболевших к началу исследований от

носительно количества исследуемых лиц.

Летальность: количество умерших от заболевания относительно количества

{5 заболевших за определённый промежуток времени.

§ - Смертность: количество умерших относительно исследуемой популяции за оп-

^ ределённый промежуток-времени; смертность=заболеваемостьхлетальность.

о. •

с Пародонтальная эпидемиология

^ > Пародонтология занимается особыми проблемами:

- Воспалительные пародонтопитии превалируют почти повсеместно.

gj - Поражения развиваются очень медленно. Прогрессирование заболевания до сих

о пор не изучено полностью; возможно рецидивирующее прогрессирование.

го - Потеря удерживающего аппарата зубов, как правило, необратимая.

к - Полиморфное проявление. Остаётся неясным, или при различных проявлениях

Е имеется ввиду независимая картина болезни.

с - Комплексная, многофакторная этиология.

s >■ В эпидемиологических исследованиях по пародонтальному здоровью населения

^ необходимо принципиально исследовать следующие 3 параметра:

- распространённость заболевания, т.е. частота заболевших лиц

с- масштабы заболевания, т.е. количество или часть поражённых участков (зу-

бы, поверхности зубов)

- степень тяжести: потеря прикрепления, глубина карманов.

>В исследованиях, проведённых до 1975 года, эти принципы не учитывались:

Данные предыдущих исследований едва ли можно сравнить с результатами но

вейших достижений.

В предыдущих исследованиях потерю зубов считали основным признаком тяжё

лых форм заболевания пародонта.

> Новый накопленный опыт 80-х и 90-х годов прошлого столетия способствовал

диаметральному изменению взглядов на естественное развитие маргинального

пародонтита:

Не в каждом случае гингивит переходит в маргинальный пародонтит.

Агрессивные формы пародонтита, вызывающие потерю зуба, встречаются редко.

Мягкие формы заболевания широко распространены; почти у каждого взросло

го имеются отдельные потери пародонтального прикрепления, не вызывающие

функциональных проблем.

Пародонтит в возрасте после 35 лет не является основной причиной потери зубов.

Методы обследования <г> Методы обследования <г>

Общие сведения J5

X

> Масштабы и тяжесть заболеваний пародонта, а также этиологические факторы как 2.

зубная бляшка и зубной камень, часто определяют с помощью системы индексов,

т.е. количественных порядковых переменных. При этом возникают следующие го

проблемы: ,s

значительная субъективность при сборе данных ^

неопределённые промежуточные ступени g

часто противоречивые мнения относительно корректной статистической оценки. Ц

Vv О

_ ю

Оценка состояния воспаления го

> Индексы для оценки степени тяжести гингивита: s

РМА-индекс: сосочек, маргинальная и прикреплённая десна, соответственно 5 о

степеней тяжести (Massler, 1967). о

Десневой индекс (GI, Loe & Silness, 1963), в научных исследованиях (табл. 4.1).

Индекс кровоточивости десневой борозды (SBI, Muhlemann & Son, 1971). %

Индекс кровоточивости сосочков (PBI, Saxer & Muhlemann, 1975) (табл. 4.2). s

> В некоторых системах индексов учитывают процент кровоточащих участков десны: <т>

десневой индекс кровоточивости (GBI, Ainamo & Bay, 1975) "tf

модифицированный индекс кровоточивости десневой борозды (modif. SBI,

Lange, 1978).

> Элементарные данные получают при наличии или отсутствии кротовоточивости

после зондирования.

Бактериальные отложения

> Система индексов для оценки зубной бляшки и зубного камня:

-Индекс гигиены полости рта (OHI или OHI-S, Greene & Vermillion, 1960, 1964). Его можно разделить на:

ODI: Debris-индекс (мягкие зубные отложения)

ОСІ: индекс зубного камня.

Десневой индекс (Loe & Silness, 1963)

Степень Описание

Н ормальная десна ормальная десна

Лёгкое воспаление

Незначительное изменение цвета

Лёгкая отёчность

Отсутствие кровоточивости после зондирования десневой борозды

2 Умеренное воспаление

Покраснение

Отёчность

Потеря рельефа

Кровоточивость после зондирования десневой борозды

3 Тяжёлое воспаление

Ярко выраженное покраснение

Ярко выраженная отёчность

Изъязвление

Тенденция к спонтанному кровотечению

ю Методы обследования

{S Таблица 4.2 Индекс кровоточивости сосочков (Saxer& Muhlemann, 1975)

х

S Степень Вид кровоточивости после осторожного зондирования десневой борозды

0 *-*

О- 0 Отсутствие кровоточивости

С 1 Единичная точечная кровоточивость

5 2 Несколько изолированных точечных кровотечений

1 или небольшая кровоточащая поверхность

м 3 Межзубной десневой треугольник, заполненный кровью

С 4 Профузная кровоточивость

Ю ^

та

к Таблица4Д Индекс зубного налёта (Silness & Loe, 1964)

О Степень Описание Степень Описание

О : :

5 0 Отсутствие зубной бляшки

О) 1 Тонкий слой зубной бляшки,

^ обнаруживаемой исключительно при обследовании зондом

С 2 Ярко выраженная зубная бляшка

3 Толстый слой зубной бляшки

• OHI-S (упрощённый): оценка губной поверхности 16, 11, 26 и 31 зубов, а так OHI-S (упрощённый): оценка губной поверхности 16, 11, 26 и 31 зубов, а так

же язычной поверхности 36 и 46 зубов.

> Определение степени: зубные отложения покрывают почти 1 /3 поверхности зуба

(степень 1), более 1/3 (степень 2), более 2/3 (степень 3).

Индекс зубной бляшки по Quigley и Нет используется для оценки зубной бляш

ки на губных поверхностях передних зубов от 0 до 5 (Quigley & Hein, 1962).

Модификация индекса QHI no Turesky для оценки губных и язычных поверхно

стей всех зубов (Turesky et al., 1970).

Индекс зубных отложений (РН, Silness & Loe, 1964): оценка маргинальной зуб

ной бляшки (табл. 4.3).

> Упрощённые методы учитывают только наличие или отсутствие видимых зубных

отложений:

Plaque Control Record (PCR, O'Leary et al., 1972): напр. в 4-х местах для каждого

зуба.

Индекс зубной бляшки аппроксимального промежутка (API, Lange, 1978):

количество межзубных промежутков, покрытых зубной бляшкой (%).

Комбинированные индексы

> Системы для одновременной оценки гингивита и пародонтита имели большое зна

чение прежде всего в прошлом:

- Периодонтальный индекс (PI, Russel, 1967); не требуется особый инструмен

тарий:

1,2: локализированный и периферический гингивит

6: начальный пародонтит без ограничения функции

8: прогрессирующий пародонтит с функциональными нарушениями.

-.Periodontal Disease Index (PDI, Ramfjord, 1959):

1-3: степень тяжести гингивита

Методы обследования

Таблица 4.4 Индекс нуждаемости в пародонтологическом лечении (Community Periodontal Index [S

for Treatment Needs, CPITN) ( Ainamo et al. 1982, WHO, 1997). Используется также ин- I

дивидуально в качестве скрининг-теста (PSR). ^

1* а

Степень Описание j^

; с

Отсутствие кровоточивости после зондирования специальным WHO-зондом '5

Кровоточивость после зондирования X

Над- или поддесневой зубной камень или дефектные края пломб, ш

глубина зондирования < 4 мм £2

Глубина зондирования 4-5,5 мм .9

Глубина зондирования б мм или более Jjj

к

• 4-6: потеря прикрепления до 3 мм, 4-6 мм и 7 мм или более. §

- Community Periodontal Index (CPI, Ainamo et al. 1982, WHO, 1997). Секстантная s

оценка (табл. 4.4); используется также индивидуально как скрининг-тест (Регіо- щ

dontal Screening & Recording, PSR). ^

Потеря прикрепления ^

> Потерю удерживающего аппарата зуба можно определить следующим образом:

- Клиническая потеря прикрепления:

расстояние между клинически зондируемым дном кармана или десневой бо

розды и границей эмаль/цемент

в случае поддесневой локализации границы эмаль/цемент сначала следует

определить глубину зондирования пародонта. Затем тестируют границу эмаль/

цемент и проводят оценку по глубине зондирования до края десны.

горизонтальная потеря прикрепления относительно входа в фуркации (см.

ниже).

- Рентгенологически определяемая деструкция кости:

горизонтальная, т.е. равномерная деструкция кости

вертикальная деструкция кости, т.е. костный карман.

> Индекс, учитывающий одновременно масштабы и степень тяжести пародонталь-

ной деструкции, называется индексом Extent & Severity (ESI, Carlos et al., 1986):

двучленная величина

первая величина: распространённость (Extent) заболевания=доля в процентах

поражённых зубов/зубных поверхностей с определённой пороговой величиной

напр, потери прикрепления 3 мм.

вторая величина: тяжесть (Severity) заболевания=средняя величина потери при

крепления в местах, превышающих пороговую величину.

- пример: ESI величиной |3:60 ; 3,5] обозначает, что 60% зубных поверхностей/

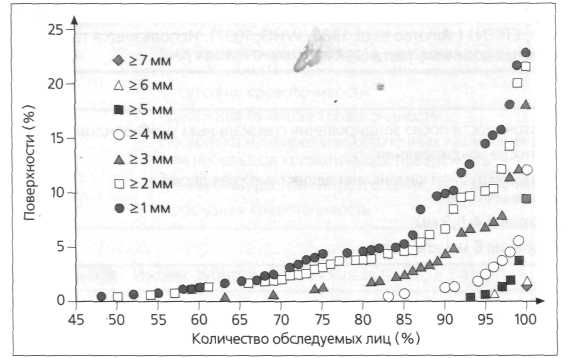

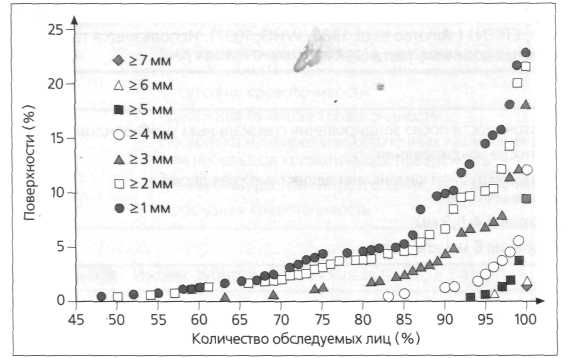

зубов с потерей прикрепления 3 мм и более, имеют потерю в среднем 3,5 мм. Получение подробной информации обеспечивает двучленное представление в процентах кумулятивной частоты параметров зондирования (рис. 4.1).

Методы обследования

га

І

8

о: О

1

Рис. 4.1. Кумулятивная частота потери прикрепления в группе молодых лиц в возрасте до 30 лет. Средняя величина потери прикрепления составила 0,08±0,14 мм. Практически полную информацию можно получить посредством многовариантного представления (распространённость, масштаб и тяжесть заболевания). Пример: потерю прикрепления ообнаружили у 53% обследованных лиц. У 38% потеря прикрепления по меньшей мере в одном месте составила от 3 мм и более, у 18% - 4 мм и более. Часть лиц с большим количеством мест (напр, более 5%) со значительной потерей прикрепления более 3 мм составила около 9%. У одного обследуемого потеря прикрепления составила более 7 мм.

Эпидемиология заболеваний пародонта, вызванных зубной бляшкой «о

Общие сведения

Воспалительные заболевания пародонта, вызванные зубной бляшкой, являются наиболее частыми заболеваниями человека:

У преобладающего количества детей воспалительные изменения дёсен встреча

ются уже в молочном прикусе.

Превалирование и распространённость гингивита достигают своего максимума в

начале периода полового созревания, у девочек в 11 лет, у мальчиков на два года

позже (рис. 4.2).

Зато степень тяжести гингивита в пубертатном возрасте не возрастает.

С начала 50-х годов проводилось широкое изучение распространённости паро-донтита:

Значительно отличающиеся критерии исследования.

В большинстве случаев определяли исключительно превалирование заболева

ния (рис. 4.3):

непрерывное снижение частоты гингивита после 15-летнего возраста

одновременно значительный прирост пародонтита; в возрасте после 35 лет его

распространённость достигает 100%

потеря зубов, обусловленная пародонтитом, постепенно увеличивается и об

наруживается всё у большей части населения.

I I

а.

го

го

ю

ш

|

|

|

Скачать 5.4 Mb.

Скачать 5.4 Mb.

иологические воздействия

иологические воздействия ниженный хемотаксис

ниженный хемотаксис OHI-S (упрощённый): оценка губной поверхности 16, 11, 26 и 31 зубов, а так

OHI-S (упрощённый): оценка губной поверхности 16, 11, 26 и 31 зубов, а так