|

Пародонтология. Необходимо помнить, что ответственность за дозирование или введение лекарственного средства несёт врачстоматолог

§2 Гингивиты, вызванные специфическими вирусными инфекциями 85

■Е Гингивиты, вызванные специфическими грибковыми инфекциями 86

Зі Слизисто-кожные заболевания участка дёсен 86

g. Аллергические реакции 88

о Травматические поражения 88

Реакции на инородные тела 88

Пародонтит 89

Хронический пародонтит 89

Агрессивный пародонтит 89

Пародонтит как проявление системных заболеваний 90

Некротические заболевания пародонта 92

Общие сведения 92

Некротический язвенный гингивит 92

Некротический язвенный пародонтит 93

Пародонтальные абсцессы 94

Десневой абсцесс 94

Пародонтальный абсцесс 94

Перикоронарный абсцесс 94

Пародонтально-эндодонтические поражения 95

Комбинированное пародонтально- эндодонтическое поражение 95

Врождённые или приобретенные деформации и состояния 96

Местные факторы при сохранившихся зубах, способные оказывать влияние

на гингивит/пародонтит, вызванные зубной бляшкой 96

Слизисто-десневые деформации и состояния при сохранившихся зубах

и на беззубом альвеолярном отростке 96

Окклюзионная травма 96

7 Диагностика заболеваний пародонта 97

Анамнез 97

Общие сведения 97

Общий анамнез 97

Специальный анамнез 98

Клиническое обследование 99

Внеротовое обследование 99

Внутриротовое обследование 99

Функциональное обследование 100

Пародонтальное обследование 101

Слизисто-десневое обследование 105

Гигиена полости рта 107

Рентгенологическое обследование 109

Общие сведения 109

Панорамный послойный рентгеновский снимок 109

Особенности внутриротовых снимков 110

Компьютерная томография 112

Содержание ^

Интраоперационная диагностика морфологических дефектов 113 |2

Общие сведения 113 ■§

Костные карманы 113 S

Фуркации -: 114 g

Расширенная диагностика 116 Q

Общие сведения 116

Системы диагностических тестов 116

Микробиологические тесты 118

Маркеры специфического и неспецифического ответов хозяина , 124

Генетические тесты у людей 126

Неприятный запах изо рта 127

Диагнозы 129

Общий диагноз 129

Диагноз при сохранении зубов 129

Прогноз 129

Планирование лечения 130

Общие сведения 130

Обсуждение клинического случая 130

8 Общемедицинское значение 132

Системная фаза 132

Общие сведения 132

Инфицированные пациенты 132

Повышенный риск эндокардита 132

Другие показания для профилактики антибиотиками 134

Геморрагические диатезы, лечение антикоагулянтами 135

Атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания 136

Взаимозависимость между маргинальным пародонтитом

и сердечно-сосудистыми заболеваниями 136

Сахарный диабет (Diabetes mellitus) 136

Беременность 140

Остеопения, остеопороз 141

Курение табака 141

9 Лечение в экстренных случаях 144

Травмы 144

Некротические язвенные заболевания пародонта 144

Рецидивирующий герпес полости рта (Gingivostomatitis herpetica) 145

Пародонтальный абсцесс 146

Пародонтально-эндодонтические поражения 147

10 Фаза I - этиологическое лечение 148

Механические способы удаления зубной бляшки 148

Общие сведения 148

™ Содержание

§2 Техники чистки зубов зубной щёткой 148

■с Гигиена межзубных промежутков 150

s^ Химические способы удаления зубной бляшки 152

g> Общие сведения 152

о Хлоргексидин 152

Триклозан 154

Ионы металлов 154

Другие добавки 154

Местная анестезия 156

Общие сведения 156

Побочные действия местных анестетиков 156

Анестезия сплетения и проводниковая анестезия 156

Над- и поддесневой скейлинг, сглаживание поверхности корня,поддесневой кюретаж.. 158

Общие сведения 158

Определения 158

Цели 158

Показания 158

Противопоказания 158

Инструменты 158

Клиническая методика 161

Критическая оценка 163

Дезинфекция полости рта 164

11 Фаза II - корригирующие мероприятия 167

Хирургические вмешательства на тканях пародонта 167

Общие сведения 167

Гингивэктомия 168

Общие сведения 168

Цели 168

Показания 168

Противопоказания 168

Инструменты 168

Клиническая методика 169

Послеоперационное лечение 171

Критическая оценка 171

Гингивопластика 173

Определение 173

Цели 173

Показания 173

Противопоказания 173

Инструменты 173

Клиническая методика электротомии 173

Критическая оценка 174

Лоскутные операции 175

Содержание

Цели 175

Показания 175 j^

Противопоказания .__. 175 ^

Инструменты г 175 g.

Различные операционные техники 175 Q

Этапы модифицированной техники по Видману 177

Послеоперационное лечение 180

Критическая оценка 181

Заживление пародонтальной раны „ 185

Общие сведения 185

Наличие прогениторных клеток 185

Восстановление биосовместимой поверхности корня 185

Устранение эпителиальной ткани из процесса заживления 186

Стабилизация раны 186

Материалы-заменители кости 187

Факторы роста и дифференциации 188

Кондиционирование корня с использованием протеинов матрикса эмали 189

Направленная регенерация тканей 190

Мембраны 190

Показания 191

Противопоказания 192

Клиническая методика 193

Послеоперационное лечение 194

Критическая оценка 195

Лечение поражений фуркации 197

Общие сведения 197

Основные морфологические понятия 197

Структуры на участке фуркации 198

Консервативное лечение поражений фуркации 198

Ампутация корня и гемисекция 199

Премоляризация 202

Туннелирование 203

Регенеративные мероприятия 205

Возможные стратегии лечения 208

Хирургические вмешательства на слизисто-десневом участке 211

Общие сведения 211

Расширение зоны кератинизированной ткани свободным

десневым трансплантатом 211

Пародонтальные рецессии 214

Лоскут, смещаемый латерально 215

Лоскут, смещаемый в направлении коронки, после расширения

преддверия полости рта свободным десневым трансплантатом 216

Лоскут, смещаемый в направлении коронки,

с соединительнотканным трансплантатом 217

? Содержание

§j Серповидный лоскут, смещаемый в направлении коронки 219

■Е Техника оболочки , 220

ЗІ Направленная регенерация тканей 221

а» Критическая оценка покрытия рецессии 223

о Френэктомия 223

Окклюзионная и реставрационная терапия 225

Окклюзионная травма 225

Окклюзионная шина 226

Окклюзионное пришлифовывание 226

Временное шинирование зубов 227

Аспекты протезирования при заболеваниях пародонта 228

12 фаза III - поддерживающая послеоперационная терапия 232

Оценка факторов риска, сотрудничество с пациентом и решение проблем 232

Общие сведения 232

Оценка факторов риска 232

Местные факторы риска 232

Факторы риска, относящиеся к зубам 234

Общие факторы риска 235

Сотрудничество с пациентом 235

Решение проблем, вызванных факторами риска 237

13 Медикаментозная терапия 238

Антибиотики и противофибковые средства 238

Антибиотики для системного применения 238

Местное применение антибактериальных средств 242

Управление реакцией хозяина 244

Ингибиторы тканевой коллагеназы 244

Противовоспалительные средства 245

Нестероидные противовоспалительные средства 245

Местные глюкокортикостероидные средства 245

Литература ...246

Предметный указатель 250

Перечень сокращений !Р

A. actinomycetemcomitans- Actinomyces actlnomycetemcomitans- патоген пародонта >|

ААР - AmericanAcademyofPeriodontology(англ.) - Американския Академия периодон- J

тологии £■* З"

ААС - Acellular Afibrilar Cementum(англ.) - бесклеточный цемент, безволокнистый о.

AEFC - AcellularExtrinsicFiberCementum(англ.) - бесклеточный цемент инородных во- о

локон (внешний) ^

AIFC - AcellularIntrinsicFiberCementum(англ.) - бесклеточный цемент собственных во- a>

локон (внутренний) §_

АР - AggressivePeriodontitis(англ.) - агрессивная форма периодонтита i≥

API - ApproximalraumPlaqueIndex(нем.) - индекс зубной бляшки в межзубных промежутках (Lange, 1978)

AST - AspartatAminotransferase- аспарагиновая аминотрансфераза (энзим) BANA - тест для выявления бактерий P. gingiualis, В. forsythusи Т. denticola, на основе пептида N-a-benzoyl-DL-arginin-2 naphthyl-amid

С - Complement(англ.) - дополнитель, состоящий из ряда компонентов, напр. СЗа, СЗЬ, С5ит.п.

CD4 - Т-лимфоциты, вспомогательные

CD8 - Т-лимфоциты, цитотоксичные (Тс) и супрессивные (Ts) CD 11/18 - адгезивные рецепторы лейкоцитов

CIFC - CellularIntrinsicFiberCementum(англ.) - клеточный цемент собственных волокон (внутренний)

CMSC - CellularMixedStratifiedCementum(англ.) - клеточный цемент смешанных волокон

СОХ - циклооксигеназа (энзим)

СР - Chronicperiodontitis(англ.) - хронический периодонтит

CPTN - CommunityPeriodontalTreatmentNeeds(англ.) - индекс необходимости лечения пародонта (Ainamo et al, 1982)

CRP - C-reactiueProtein(англ.) - протеин, С-реактивный

DMS - DeutscheMundgesundheits-Studie(нем.) - программа научного исследования полости рта в Германии, проводимая Институтом немецких стоматологов (Institut der Deutsc-hen Zahnarzte) (напр. DMS III в 1997 г.)

E1A - EnzymImmunoassay(англ.) - энзиматический иммунологический анализ EPF - EuropeanFederationofPeriodontology(англ.) - Европейская Федерация периодон-тологии

ESI - ExtentandSeverityIndex(англ.) - индекс величины и степени тяжести деструкции пародонта

FcyR - рецептор лейкоцитов

GBI - Gingival BleedingIndex(англ.) - индекс кровоточивости дёсен (Ainamo & Bay, 1975)

GI - Gingival Index (англ.) - десневой индекс (Loe & Sillness, 1963) ICAM-1 - эндотелиальный интегрин Ig - иммуноглобулин IL - интерлейкин INF - интерферон

Перечень сокращений

<и >s КВЕ - KoloniebildendeEinheit(нем.) - элемент, образующий колонию

і J RP- KeinePeriodontitis(нем.) - отсутствие периодонтита

S З" LPS - липосахарид - продукт бактериального эндотоксина

а. МСР - Monocyte Chemoatractant Protein(англ.) - хемотоксин, отвечающий за миграцию

о о лейкоцитов

J MHC-II - антиген дополнителя

a> ММР - MatrixMetalo-Proteinase(англ.) - энзимы, разлагающие протеиновую матрицу

g_ Mg - макрофаг

,2 NHANES - nationalHealthAndNutritionalExaminationStudy(англ.) - Научное исследование здоровья населения и питания в США

NIDCR - National Institute of Dental ande Craniofacial Research в США (англ.) - Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований NK - NaturalKiller(англ.) - естественный киллер; фракция лимфоцитов NSAID - нестероидные противовоспалительные средства

NUG/P - NekrotisierendeUlcerativeGingivitis/Periodontitis(нем.) - некротический язвенный гингивит/периодонтит

OHI - Ога/ HygieneIndex(англ.) - индекс гигиены полости рта; состоит из 0D1 (Ога/ DebrisIndex) и ОСІ (OralCalcusIndex) (Greene & Vermillion, 1960) OPT - ортопантограмма

PBI - PapillenBlutungsIndex(нем.) - индекс кровоточивости сосочков (Saxer & Muhle-mann, 1975)

PCR - Polymerase ChainReaction(англ.) - цепная реакция полимеразы PCR - PlaqueControlRecord(англ.) - контроль зубной бляшки

PDI - Periodontal DiseaseIndex(англ.) - индекс заболевания периодонта (Ramfjord, 1959) PGE2 - простагландин Е2

PI - Periodontal Index (англ.) - периодонтальный индекс (Russel, 1967) РП - PlaqueIndex(англ.) - индекс зубной бляшки (Sillness & Loe, 1964) РМА - индекс гингивита (Р - papilla, М - marg, A - alveola)

PMN - Polimorphnuclearneutrophilleukocytes(англ.) - полиморфноядерный нейтрофиль-ный лейкоцит

PSR - Periodontal ScreeningandRecording(англ.) - исследование и регистрация состояния пародонта

QHI - Quigley-HeineIndex(англ.) - индекс гигиены полости рта (Quigley & Heine, 1962) SBI - Sulcus BleedingIndex(англ.) - индекс кровоточивости борозды (Muhlemann & Son, 1971)

SCG - Schmelz-ZementGrenze(нем.) - граница эмаль/цемент SEM - ScanningElectronMicroscope(англ.) - электронный сканирующий микроскоп Th-1, Th-2 - фракции лимфоцитов TNF - TumorNecrosisFactor(англ.) - фактор альфа некроза опухоли

Развитие зуба Развитие зуба

Общие сведения {5

> Понятие «пародонт» (с греч. para «возле, около, вдоль», и odons«зуб»; англ. periodon-S.

tium) включает ткани, которые:" о

удерживают зубы в кости челюсти го

обеспечивают межзубную связь в зубной дуге ,s

сохраняют эпителиальную оболочку полости рта также на участке прорезавшегося зуба. §2

> Филогенетическое, биологическое и функциональное единство пародонта образуют ™,

4 различных типа тканей: ^

десна, маргинальный периодонт н

цемент корня о

собственная альвеолярная кость і

периодонт(десмодонт). vg

Десна, как кератинизированная мягкая ткань, окружает зуб и части альвеолярного от- g

ростка на уровне высоты шейки зуба. <и

Минерализованные, несхожие с костной тканью, формы цемента корня, собствен-§

пая альвеолярная кость и часть альвеолярного отростка соединяются посредством <и

периодонтального волокнистого аппарата.s

Периодонтальные коллагеновые и в незначительной мере окситалановые пучки во- о

локон с одной стороны частично прикрепляются к внутренней стенке альвеолярной о

кости, а с другой - к цементу корня. m

Направленность волокон в периодонтальной щели обусловлена функционально ив .д.

течение функционирования они подвергаются постоянному обновлению, т.е. синтези- s

руются фибробластами. U

Составляющие волокон периодонтальной связки, располагающиеся как в цементе кор

ня, так и в собственной альвеолярной кости, называются волокнами Шарпея.

Количество и форма зубов строго предопределены генетически. Вначале развития £

зубов на 5-6 неделе развития эмбриона образуется эпителиальное уплотнение экто- g

дермально-эпителиальной оболочки первичной полости рта (Stomodeum) на участке g

будущей дуги челюсти: одонтогенный эпителий, называемый зубной пластинкой или *i

зубным валиком.|

На основе этого эпителиального зубного валика развитие зубов управляется цепочкой о

промежуточных реакций клеток и тканей (рис. 1.1). Эктодермальные и эктомезенхи- го

мальные клетки достигают достаточно высокой степени дифференцирования и, нако- <

нец, преобразуются в высокодифференцированные эмалевые матрицы или предентин, *-

выделяющие амело- и одонтобласты.

Развитие коронки

На 6-8 неделе внутриутробного развития клетки зубного валика пролиферируют на определенных участках (впоследствии позиции молочных зубов) в расположенную глубже мезенхимальную ткань. Здесь они индуцируют уплотнение мезенхимы, исходящей из нервной пластинки, называемой детерминированной зубной мезенхимой. В процессе морфогенеза зачатка зуба на 8-12 неделе внутриутробного развития на стадии образования зубных почек возникает шаровидный эмалеобразующий орган. Одонтогенная мезенхима делится на 2 клеточные линии:

Зубной сосочек содержит временные клетки одонтобластов и будущую пульпу

Из зубных мешочков, окружающих зачаток зуба, развивается удерживающий аппа

рат зуба.

00

™ Развитие зуба

Эпителий полости рта

Взаимодействие тканей *2

Ё

I

а. го

ф

Эмалеобразу-

І1 ющий орган |

I

Амело- Соедини- Эпителиальное

бласты тельный влагалище

э пителий Гертвига пителий Гертвига

о ф

и О Ф

Эктомезен-химальной нервной

пластинки

Зубной сосочек

I

Одонто-бласты

Дентин

Клетки пульпы

І Пульпа

Зубной

Г фолликул

І і

Остео- Цемента- Фибро-бласты бласты бласты

Костная ткань Цемент Периодонт

Бесклеточный цемент инородных волокон (наружный) Клеточный цемент смешанных волокон

Связка с функциональным направлением волокон

0) S

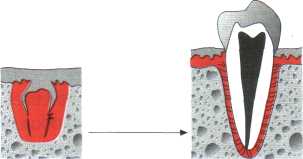

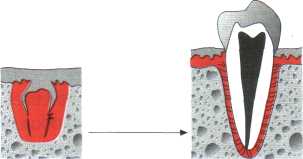

Рис. 1.1. Развитие пародонта - это составляющая процесса развития зуба. Вследствие взаимодействия между эпителием и расположенными глубже эктомезенхимальными тканями нервной пластинки происходит развитие коронки (эмаль, пульпа, дентин). Ткани собственного пародонта (цемент, собственная альвеолярная кость и периодонт) развиваются из собственного зубного фолликула. Вследствие пролиферации эпителиального влагалища Гертвига (HES) начинается развитие корня (по McNeal & Somerman, 1999).

■І-

S ш

І

1

у

S

1

т- >

На стадии образования зубных колпачков клетки эмалеобразующего органа делятся на 4 цитологически и функционально отмежёванных слоя:

внешний эпителий эмалеобразующего органа

сетчатый слой (Stratum reticulare)

промежуточный слой (Stratum intermedium)

внутренний эпителий эмалеобразующего органа.

Завершается формирование стадией колокола зачатка зуба, определяющей впослед-ствие его форму.

Эмалево-дентинная граница устанавливается тогда, когда отмежёвываются одонто-бласты и амелобласты и затем появляются на участке будущих бугорков или режущих краев с секрецией предентинной и эмалеобразующей матриц. Зубной сосочек и эма-леобразующий орган окружены зубным мешочком, отделяющим зубной сосочек от окружающей мезенхимы.

В процессе одонтогенеза зубной валик молочных моляров пролиферирует дистально и отвечает за рост зачатков постоянных зубов.

Зачатки постоянного первого моляра формируются на 13-15 неделе эмбрионального развития.

Зачатки постоянных зубов формируются между 5-ым месяцем пренатального развития (центральные резцы) и 10-ым месяцем постнатальной жизни (вторые премоляры) и развиваются как зубная пластинка молочных зубов из апикально удлиненной латеральной зубной пластинки сначала лингвально или палатинально зачаткам молочных зубов.

Образование корня

> Образование корня начинается тогда, когда отложенные дентин и эмаль соединяются внутренним и внешним эпителием, впоследствии эмалево-цементная граница. Завершается формирование коронки.

Развитие зуба

.

В результате последующей пролиферации эпителия образуется эпителиальное влагалище Гертвига, расположенное в пространстве между зубным сосочком и собственным мешочком корня:

Как диафрагма оно апикально выгибается по направлению к середине

Двуслойное эпителиальное влагалище отвечает за дифференцирование одонтобла-

стов, образующих дентин корня

Оно представляет собой как бы литейную форму для будущих корней зубов.

В процессе удлинения дентинных трубок происходит прорезывание зуба, в то время как диафрагма остаётся на месте.

По направлению к коронке эпителиальное влагалище Гертвига теряет контакт с поверхностью корня. Как образование оно дезинтегрирует и преобразуется в свободную сеть эпителиальных пучков, т.н. эпителиальных остатков Малассе.

Іе

о

го

>s

ф

го

о

X

ф

Цементогенез

По иному, чем внутренний слой эпителия эмалеобразующего органа, отмежёвывается внутренний слой эпителиального влагалища Гертвига, т.е. не в направлении эмалеобра-зующих амелобластов:

Взаимодействие клетка/клетка способствует дифференцированию клеток смежной

эктомезенхимальной ткани зубного сосочка отодонтобластов, начинающегося с об

разования предентина

Сразу после этого происходит первое отложение эмалеобразующего материала на

поверхности предентина

Последний индуцирует отмежевание цементобластов из зубного мешочка и способ

ствует закреплению цемента на поверхности дентина.

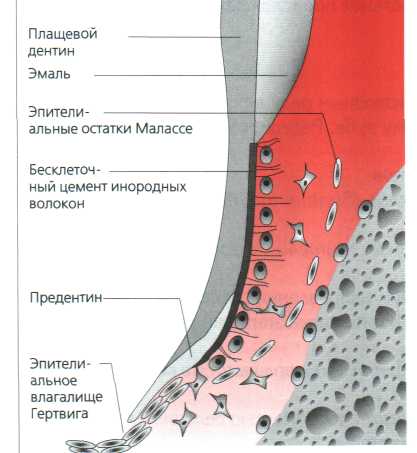

После расщепления эпителиального влагалища Гертвига клетки собственного зубного мешочка вступают в контакт с новообразованными поверхностями корня (взаимодействие клетка/матрица). Начинается образование собственного цемента (рис. 1.2).

Цементобласты

Фолликулярные клетки

Эпителиальные клетки

Остеобласты

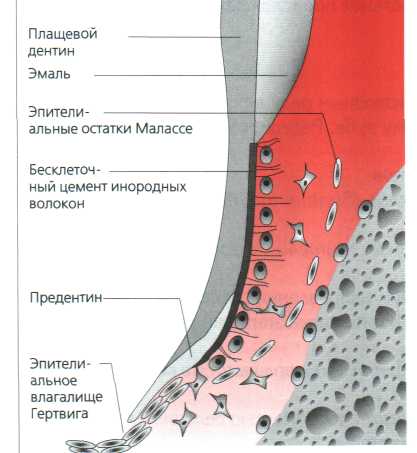

Рис. 1.2. Начальные стадии образования бесклеточного цемента инородных волокон. Фибробласты зубного мешочка на участке апикального края после дезинтеграции эпителиального влагалища Гертвига вступают в контакт с предентином и после сцепления и дифференцирования начинают формировать цементобласты и коллагеновые фибриллы. Образуется начальный волокнистый край с максимальной плотностью волокон. Зона минерализации достигает базиса волокон и продвигается вперед к начальному волокнистому краю (по McNeal & Somerm-an, 1999).

и О Ф

ш

о

I

ф

S

I ф

S.

d

I

U

ф

т

о та

<

Развитие зуба

{2 > Клетки собственного зубного мешочка образуют, кроме этого, зачатки клеток и пучков

J волокон периодонтальной связки и собственной альвеолярной кости.

g > Вскоре после начала образования эмали и дентина на участке бугорков у многокорне-

о.вых зубов в зоне цервикальной петли эпителия эмали формируются 2 или 3 эпителиаль-

с ных пучка:

'§ - Эпителий пролиферирует в форме языков над зубным сосочком по направлению к

■§ середине.

j≤ - Он появляется и исчезает по мере роста эмалеобразующего органа на участке буду-

s щего свода фуркации.

g - Образуется будущее дно дентинной фуркации.

^ > Таким образом формирование участка фуркации является частью процесса развития

* коронки зуба:

о - В эпителиальном влагалище Гертвига закладываются корни зубов.

° - Эпителиальное влагалище Гертвига определяет их форму,

s - В случае многокорневых зубов оно делится на 2-3 разветвления.

б - Наличие эмалевого эпителия объясняет частое образование параплазий эмали на

з- участке фуркации:

^ • эмалевые проекции

с; • эмалевые языки

S • эмалевые перлы.

s - Эпителиальные языки расположены в соединительной ткани зубного сосочка и от

межёвывают части эктомезенхимальной ткани от развивающегося зачатка зуба. По-

ф этому на участке слияния эпителия часто обнаруживаются отложения цемента в

^ форме:

g • гребешков

Q- • валиков.

и

о Маргинальный пародонт

и

*! > Эпителиальная часть десен имеет эктодермальное происхождение. Различают:

s - соединительный эпителий

о - бороздчатый эпителий полости рта

га - десневой эпителий полости рта.

^ > Соединительный эпителий является производным редуцированного эмалевого эпи-

«- телия, предэруптивно окружающего коронку зуба. Редуцированный эмалевый эпите-

лий состоит из:

редуцированных по высоте амелобластов

клеток предыдущего промежуточного слоя (Stratumintermedium) эмалеобразую

щего эпителия.

* Эпителий в форме первичного прикрепления эпителия закрепляется на эмали посредством гемидесмосом.

> На стадии прорезывания зубов в апикальном направлении происходит превращение редуцированного эмалевого эпителия в соединительный эпителий (вторичное эпителиальное прикрепление):

Кубоидные амелобласты изменяют свою форму и превращаются в вытянутые клетки

соединительного эпителия.

Клетки промежуточного слоя снова обладают способностью деления и пребразуют-

ся в базальные клетки соединительного эпителия.

Развитие зуба £3

Постэруптивно соединительный эпителий является саморегенерирующейся тканью. р

Обеспечивается также возобновление соединительного эпителия: g

После гингивэктомии клетки десневого эпителия полости рта мигрируют в направле

нии зубодесневого участка. Q-

Эти клетки развиваются под влиянием подлежащей соединительной ткани (перио- с

донта): 'Ц

отсутствие кератинизации j§

два слоя j≤

прикрепление к поверхности зуба. s

о

X О)

ю

S

о ш

и V

X S

о

I

ш

a> о

т

S

і

та

гч Макроскопическое и микроскопическое строение

Р Слизистая оболочка полости рта

X

2- > В зависимости от функционального назначения слизистую оболочку полости рта тра-

о диционнно подразделяют на:

«о - покровную

,s - специальную

£2 - жевательную.

2 > Некератинизированная покровная слизистая оболочка включает:

£ - слизистую оболочку альвеолярного отростка

£ - слизистую оболочку преддверия полости рта (Vestibulum oris)

о - слизистую оболочку щёк и губ

- слизистую оболочку дна полости рта и нижних поверхностей языка

vg - слизистую оболочку мягкого нёба.

g > Покровная слизистая оболочка полости рта состоит из трехслойного, некератинизиро-

a> ванного эпителия:

* - Базальный слой -*

<и - Шиповатый слой

s - Неороговевающий слой.

о > Специальная слизистая оболочка спинки языка передает тактильные, температур-

о ные и вкусовые ощущения.

m > Кератинизированная жевательная слизистая оболочка включает десну и слизистую

.Q. оболочку твердого нёба:

s - Дёсны окружают зубы и альвеолярную кость и пролегают до слизисто-десневой

§| границы. С палатинальной стороны они имеют форму узкого края, переходящего в

J слизистую оболочку твердого нёба.

- В основном структурные характеристики эпителия слизистой оболочки твердого

£ нёба сходны с характеристиками десны:

g • Десна имеет негомогенный, различной толщины кератинизированный слой (Strat-

g um corneum), где большинство клеток содержат ядро: паракератинизация.

* • Слизистая оболочка твердого нёба покрыта регулярным ортокератинизирован-

s ным эпителием с кератинизированным слоем равномерной толщины без пикноти-

о ческих ядер.

и • Толщина как эпителия твердого нёба, так и эпителия десны составляет в среднем

< около 0,3 мм.

Десна

Клинически здоровая десна (маргинальный пародонт) характеризуется определенными признаками как форма, цвет и консистенция (рис. 1.3):

Гирляндовидная форма проявляется образованием более или менее выраженных

межзубных сосочков, вестибулярная и оральная части которых соединяются седло

видным углублением, т.н. «седлом» (англ. «col»).

У людей североевропейского происхождения десна имеет бледно-розовый, коралло

вый или мальвовый цвет. У южноевропейских, африканских и азиатских популяций

меланоциты могут обуславливать более или менее темный цвет десны.

Бугристость поверхности типа апельсиновой кожуры создают сосулькообразно

расположенные отростки соединительной ткани (Lamina propria) на участке при

крепленной десны.

Десневая борозда разделяет часто неприкреплённую или маргинальную десну, при-

Макроскопическое и микроскопическое строение гч

Рис. 1.3. Клиническая характеристика здоровой jo

десны і

I і

>s ф

І

І І І Ілегающую к поверхности эмали, от прикрепленной десны. Неприкреплённая десна х перекрывает границу эмаль/цемент прибл. на 1 -2 мм. g - Небольшое углубление на зубе 0,1-0,5 мм называется десневой бороздой: о

Десневая борозда (Sulkus gingivae) ограничена поверхностью зуба, эпителием о

борозды и коронковыми клетками соединительного эпителия. s

Примечание: глубину борозды невозможно определить с помощью пародонталь- Ь

НЫХ ЗОНДОВ. У- Ошзисто-десневая граница или Linea girlandiformis ограничивает десну в апикаль- Е ном направлении. ^ Гистологически различают три вида эпителия: s

десневой эпителий на внешней стороне неприкреплённой и прикрепленной десны 3

эпителий борозды, ограничивающий десневую борозду латерально "О"

некератинизированный соединительный эпителий, расположенный на внутрен- ^

ней стороне неприкреплённой десны, покрывающий эмаль или также поверхность s

корня. g

Эпителий борозды и десневой эпителий полости рта представляют собой кератинизи- о. рованный четырёхслойный эпителий, содержащий (рис. 1.4а): w

базальный слой (Stratum basale) о

шиповатый слой (Stratum spinosum) jj

грануляционный слой (Stratum granulosum)

ороговевающий слой (Stratum corneum). 2

Десневой эпителий полости рта всегда содержит ряд неэпителиальных клеток: н

меланоциты і

клетки Лангенханса, представляющие антиген ^

- клетки^ Меркеля, действующие как чувствительные механорецепторы тактильного и * прессорного восприятия

малые лимфоциты, прежде всего цитотоксичные Т-клетки, реже Т-клетки-помощники.

Соединительный некератинизированный эпителий состоит из 2 слоев:

-базального (Stratum basale)

надбазального (Stratum suprabasale).

Десневой эпителий и эпителий борозды полости рта на 70-80% паракератинизирован-ные, т.е. кератинизированый слой (Stratum corneum) содержит ещё пикнотические ядра клеток. В 20-30% случаев прикрепленная десна ортокератинизированная (рис. 1.4а), т.е. в плотно расположенных одна на другой роговых чешуйках ядра клеток отсутствуют. Соединительный эпителий обеспечивает эпителиальную оболочку полости рта во время и после прорезывания зуба. Механизм прикрепления соединительного эпителия к структуре поверхности зуба

гм Макроскопическое и микроскопическое строение

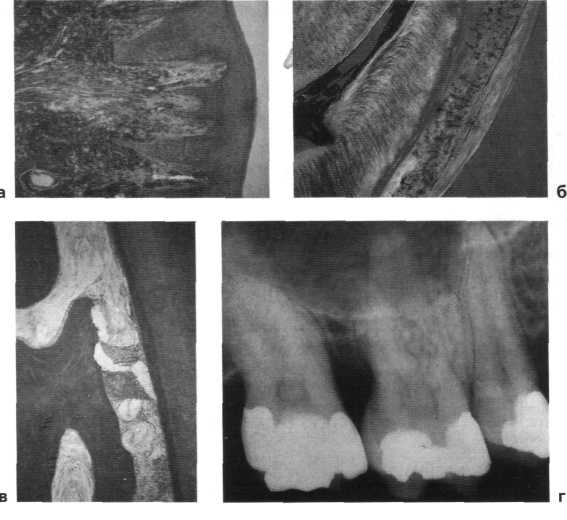

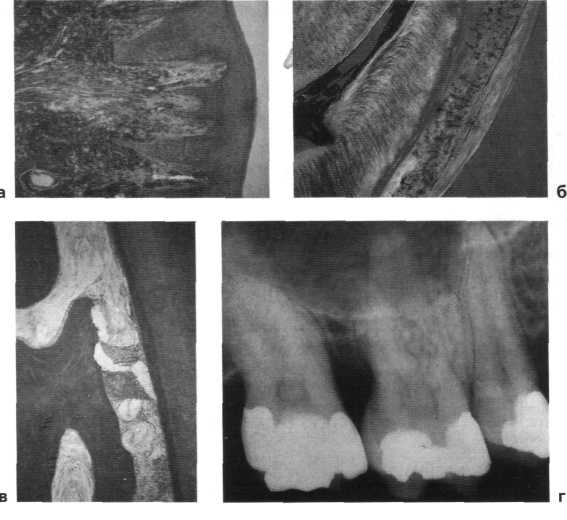

Рис. 1.4. Ткани пародонта а Собственная пластинка (Lamina propria) и десневой эпителий полости рта сба-зальным, шиповатым, зернистым и ороговевшим слоями. Эпителий в данном случае ортокератинизированный. 6 Клеточный цемент смешанных волокон со слоями клеточного цемента собственных волокон (CIFC) и бесклеточного цемента инородных волокон (AEFC), покрывающий внешнюю поверхность, в Периодонтальная связка собственной альвеолярной кости и AEFC. г Собственная альвеолярная кость на рентгеновском снимке как Lamina dura (напр, мезиальная поверхность 17 зуба).

S X

ш

8.

ь

О

ф

S

8

1

(эмаль, цемент, Cuticula dentis) или к поверхности имплантата обеспечивается:

внутренним базалъным слоем, состоящим из гликопротеинов и коллагена

посредством гемидесмосом.

> Десна, кроме эпителия, состоит из плотной волокнистой соединительной ткани (La

mina propria). Подслизистый слой отсутствует. Надальвеолярный волокнистый аппарат

Lamina propria состоит из первичного и вторичного волокнистых аппаратов (табл. 1.1).

Волокна вторичного волокнистого аппарата связывают первичные пучки волокон.

Цемент корня

> Цемент корня образуется преэруптивно во время закладки корня, а также в течение

жизни после завершения роста корня. Ответственными за закладку цемента являются

дочерние клетки эктомезенхимальных клеток зубного мешочка:

- цементобласты

Таблица 1.1 Образование надальвеолярного волокнистого аппарата собственной пластинки (Lamina propria)

Первичный волокнистый аппарат Первичный волокнистый аппарат

Вторичный волокнистый аппарат

Зубодесневые волокна Зубо-надкостничные волокна Альвеолярно-десневые волокна Циркулярные волокна Транссептальные волокна Зубодесневые волокна Зубо-надкостничные волокна Альвеолярно-десневые волокна Циркулярные волокна Транссептальные волокна

Трансдесневые волокна Интердесневые волокна Интерпапиллярные волокна Периостально-десневые волокна Интерциркулярные волокна Полуциркулярные волокна

Макроскопическое и микроскопическое строение

В зависимости от наличия и функции приводится описание различных видов цемента

корня (табл. 1.2). .

Бесклеточный безволокнистый цемент (ААС) находится исключительно на поверхности эмали в форме языков или островков при условии, что в процессе развития коронки зуба эмаль контактирует с соединительной тканью. Его функция (в случае наличия) неизвестна.

Бесклеточный цемент инородных волокон (AEFC) толщиной 20-250 мкм расположен в пришеечной и средней трети корня:

AEFC состоит из плотно расположенных (30 000 на мм2) вертикальных пучков кол-

лагеновых волокон толщиной 4 мкм (волокна Шарпея).

Эти волокна переходят в периодонтальную связку и связывают корень зуба с альве

олярной костью.

AEFC образуется фибробластами собственного зубного мешочка и таким образом

имеет эктомезенхимальное происхождение (рис. 1.2).

Впоследствии его продуцируют фибробласты периодонтальной связки.

Примечание: AEFC служит исключительно для удержания зуба.

Клеточный цемент собственных волокон (CIFC) является чистым продуктом цементо-бластов собственного зубного мешочка, позже периодонтальной связки:

CIFC содержит цементоциты.

Коллагеновые волокна расположены циркулярно или спиралеобразно (параллельно

поверхности корня).

CIFC не содержит волокон Шарпея

I

Q.

та >s

О)

X

та

о

a> ю о

ш

U

ш

У S

о

|

|

|

Скачать 5.4 Mb.

Скачать 5.4 Mb.

Первичный волокнистый аппарат

Первичный волокнистый аппарат

Зубодесневые волокна Зубо-надкостничные волокна Альвеолярно-десневые волокна Циркулярные волокна Транссептальные волокна

Зубодесневые волокна Зубо-надкостничные волокна Альвеолярно-десневые волокна Циркулярные волокна Транссептальные волокна