|

|

Пародонтология. Необходимо помнить, что ответственность за дозирование или введение лекарственного средства несёт врачстоматолог

§

ш

Таблица 1.2 Формы элементов цемента корней зубов человека (по Schroeder 1992)

|

трое

|

Тип цемента

|

Сокращение Органические

|

Локализация

|

Функция

|

|

|

|

компоненты

|

|

|

|

Бесклеточный безво-

|

ААС

|

Гомогенная матрица,

|

На границе эмаль/

|

Неизвестна

|

З"

|

локнистый цемент

|

|

отсутствие клеток,

|

цемент, на эмали

|

|

|

(acellular afibrilar

|

|

отсутствие волокон

|

|

|

О

|

cementum)

|

|

|

|

|

05

|

Бесклеточный цемент

|

AEFC

|

Коллагеновые

|

Пришеечнодо поло-

|

Удержание

|

X

|

инородных волокон

|

|

фибриллы (волокна

|

вины длины корня

|

зуба

|

|

(acellular extrinsic fiber

|

|

Шарпея), отсутствие

|

|

|

|

cementum)

|

|

клеток

|

|

|

|

Клеточный цемент

|

CIFC

|

Коллагеновые

|

Апикальные и меж-

|

Адаптация,

|

|

собственных волокон

|

|

собственные волокна,

|

корневые поверх-

|

восстановление

|

|

(cellular intrinsic fiber

|

|

цементоциты

|

ности корня зуба,

|

|

|

cementum)

|

|

|

резорбтивные лаку-

|

|

|

|

|

|

ны, щели сломов

|

|

|

Бесклеточный цемент

|

AIFC

|

Коллагеновые

|

Апикальные

|

Адаптация

|

|

собственных волокон

|

|

собственные волокна,

|

и межкорневые

|

|

|

(acellular intrinsic fiber

|

|

без клеток

|

поверхности корня

|

|

|

cementum)

|

|

|

зуба

|

|

|

Клеточный цемент

|

CMSC

|

Коллагеновые соб-

|

Апикальные

|

Адаптация,

|

|

смешанных волокон

|

|

ственные волокна и

|

и межкорневые

|

удержание зуба

|

|

(AEFC+CIFC/AIFC)

|

|

коллагеновые волок-

|

поверхности корня

|

|

|

(cellular mixed stratified

|

|

на (волокна Шарпея),

|

зуба

|

|

|

cementum)

|

|

цементоциты

|

|

|

|

in Макроскопическое и микроскопическое строение

- CIFC с одной стороны является восстановительным цементом, и, кроме того, частью

целлюлярного цемента смешанных волокон (CMSC).

- Клеточный цемент смешанных волокон (CMSC) - это ткань, включающая как AEFC,

й- так и CIFC/AIFC (рис. 1.46):

с - Негомогенно минерализованный, частично пористый, разной толщины (100 до > 600

'5 мкм).

j§ - Покрывает апикальную треть корня и участки фуркации многокорневых зубов.

i≤ - Служит для функционально направленного, динамичного изменения внешней формы

s корня во время движения зуба:

g • мезиального перемещения

J • окклюзионных движений.

«> - Если корень прикрыт AEFC, то CMSC обеспечивает удержание зуба в альвеоле.

о - Иногда обнаруживается на участке CMSC, входящего в состав бесклеточного

о цемента собственных волокон (AIFC).

S

w Периодонтальная связка

W

s > Периодонтальная связка или периодонт является богатой клетками и волокнами плот-

о ной соединительной тканью, которая посредством цемента корня и собственно альве-

о олярной кости удерживает зуб в альвеоле (рис. 1.4в):

- Она образуется из эктомезенхимальных клеток собственного зубного мешочка.

.д. - Периодонтальная щель на участке середины зуба уже (0,12-0,17 мм), чем на уровне

s края альвеолярного отростка (0,17-0,23 мм) и верхушке корня (0,16-0,24 мм). Более

§j высокие значения характерны для подростков, более низкие - для людей зрелого

J возраста.

- Функциональная нагрузка способствует расширению периодонтальной щели и

£ утолщению пучка коллагеновых волокон.

g > Различают следующие периодонтальные пучки волокон:

g - надальвеолярные

*! - горизонтальные

s - косые

о - радиальные

(о- апикальные.

^ > Клеточные элементы:

т- - фибробласты

цементобласты и дентокласты

остеобласты и остеокласты

эпителиальные клетки (эпителиальные остатки Малассе)

защитные клетки и нейроваскулярные элементы.

> Периодонт изобилует сосудами, где различают:

десневое венозное сплетение

периодонтальную сосудистую сеть:

боковые ответвления Аа. alveolares (альвеолярные) и Аа. infraorbitales (подглаз

ничные)

Аа. linguales (язычные) и Аа. mentales (подбородочные).

> Лимфатические сосуды образуют широко разветвленную сеть в виде корзины, ко

торая соединяется с лимфатическими сосудами дёсен и межальвеолярными костными

перегородками.

Макроскопическое и микроскопическое строение гм

> Различают сенсорные и автономные нервные волокна: |5

Соматосенсорные, афферентные волокна, представляющие концевые ответвления g

N. trigeminus (тройничного нерва), доходят до периодонта апикально. Кроме того, ^

различают боковые ответвления N. dentalis (зубные) и латеральные, идущие через о.

Foramina Lamina cribriformis. с

Свободные нервные окончания сенсорных волокон отвечают за восприятие боли.'§

Тельцеподобные окончания Руффини как механорецепторы воспринимают про- j§

приорецептивные раздражения (давление). j≤

Неподлинные симпатические волокна отвечают за местное регулирование перио- s

донтальных сосудов. g

Собственная альвеолярная кость а

> Собственная альвеолярная кость образуется из зубного мешочка, т.е. имеет эктоме- w

зенхимальное происхождение: a>

На рентгеновском снимке она появляется как собственная пластинка (Laminadura)§

(рис. 1.4г). a>

В собственную альвеолярную кость проникают волокна Шарпея, связанные с во- s

локнами периодонта. о

> В случае выступающего расположения зубов в челюсти альвеолярная кость вестибу

лярно может отсутствовать. Речь идет о: m

фенестрациях при маргинальном расположении кости .q.

дегисценции, если кость отсутствует также маргинально. s

> Различают три типа клеток: §2

- Остеобласты:і

Периодонтальные прогениторные клетки (клетки-предшественники) остеобластов.

Образуют смешанную популяцию из крупноядерных преостеобластов и мелкоядер- £

ных клеток, похожих на фибробласты. a>

- Остеоциты:*

Образуются из остеобластов, которые «вмуровываются» в свой собственный *•

продукт - кость. s

Юные остеоциты меньше, чем остеобласты, но имеют сходную структуру. о

Остеоциты находятся в лакунах кости и связываются между собой посредством S

длинных клеточных отростков. ^

Более зрелые остеоциты имеют уменьшенный набор органелл. ,-

- Остеокласты:

Многоядерные гигантские клетки, расположенные в костных, т.н. лакунах How-

ship

Образуются в результате слияния гематопоэзных, мононуклеарных клеток-пред

шественников костного мозга.

Внедряются безорганелловым щёткоподобным краем цитоплазмы с помощью

кислых фосфатаз и других гидролизных энзимов кости.

(М ФИЗИОЛОГИЯ

«J Общие сведения

I

2- > Структурные элементы, состоящие из мягких (десна, периодонт) и твердых тканей (це-

о мент корня зуба и собственная альвеолярная кость) в составе пародонта выполняют

щ разные задачи:

>5 удержание зуба в костной альвеоле

££ - объединение зубов в зубной ряд

2 - адаптация к функциональным и топографическим изменениям

^ - содействие физиологическим изменениям положения зуба

н - восстановление тканей после травматических повреждений

о - обеспечение эпителиальной выстилки полости рта

- участие периферических защитных механизмов в борьбе с инфекцией

vg - восприятие боли и давления, тактильная чувствительность.

о

а, Циклы обновления

S

и > Соединительный эпителий постоянно обновляется благодаря изменению соотношений

у между базальными клетками и отслаивающейся поверхностю. Он в 50-100 раз выше,

5 чем у десневого эпителия полости рта.

с; > Десневая соединительная ткань замещается быстрее по сравнению с соединитель-

s ной тканью кожи:

2 - Десневые фибробласты синтезируют большее количество нового коллагена, чем

"О" требуется для замещения зрелых структур.

^ - Избыток используется для восстановительных целей.

s > Цементогенез:

g - AEFC образуется крайне медленно. Увеличение его толщины у человека составляет

о. около 0,005-0,01 мкм в день.

" - Начальный CIFC растет значительно быстрее (0,4-3,1 мкм в день). Последующие

0 слои образуются еще более активно, чем AEFC (0,1-0,5 мкм в день).

- Циклы роста сопоставимы с аналогичными циклами дентина коронок и корня и не-

^ много медленнее, чем у альвеолярной кости.

5 > Цикл обновления периодонта почти вдвое выше цикла десны и вчетверо выше цикла

к кожи. Исключительная способность к обновлению. Восстановление тканей не изменя-

1 ет структурную организацию. В процессе обновления трёхразмерная структура пери-

^ одонтального аппарата приспосабливается к изменённому положению или к функцио

нальной нагрузке:

Оба процесса сопровождаются распадом и синтезом коллагеновых волокон и порой

их невозможно различить.

Коллаген подвергается распаду преимущественно вследствие фагоцитоза фибро-

бластов.

Циклы распада и образования коллагена должны быть уравновешенными.

Жевательная функциональная нагрузка на зубы оказывает стимулирующее воздей

ствие. С возрастом обновление снижается.

> На участке альвеолярных отростков в процессе роста челюсти, прорезывания и смены зубов происходит изменение структуры кости. Преобладают процессы обновления:

Рост обеспечивается периостом и эндостом.

Цикл обновления вероятно выше, чем в других костях.

Процессы изменения костной структуры собственной альвеолярной кости начина-

Физиология <n

ются с начала функции зуба от момента окклюзии с зубами-антагонистами. {5

размер и скорость ремоделирования. о.

Жевательные силы передаются на кость через периодонт. §

Направление, частота, продолжительность и величина сил определяют в основном

о с > Сложное постэруптивное перемещение зуба характеризуется косым наклоном с вер- тикальными и горизонтальными компонентами: '§

окклюзионное перемещение j^

мезиальная миграция j≤

прорезывание зуба после экстракции антагониста з

ортодонтическое перемещение зубов. g

Защитные механизмы а»> Защиту десны от механического, теплового и химического воздействий обеспечивают: g

прочная консистенция надальвеолярного волокнистого аппарата a>

ороговевший слой десневого эпителия полости рта. §

> Особенные структуры периферической антиинфекционной защиты дёсен эффектив- a> но защищают зубодесневой участок от инвазии бактерий: s

Защита от бактериальных инфекций обеспечивается как эпителиальными, так и со- о

единительнотканными компонентами дёсен. о

Соединительный эпителий почти не ороговевает, но благодаря своим предельным <*»

циклам обновления и наличию резидентных лейкоцитов, противостоит бактериаль- .д.

ной инвазии. s

Собственная пластинка (Lamina propria) десны может использовать клеточные и §J

гуморальные иммунокомпоненты. і

Воспалительные клеточные инфильтраты в десне преимущественно в юношеском

возрасте защищают удерживающий аппарат зуба от деструкции. £

о

Способность к восстановлению *иa> > Реплантация или трансплантация зубов успешна тогда, когда периодонтальные волок- ^ на сохраняются на поверхности корня и внутренней стенке альвеолы: 2

В противном случае возникает анкилоз и/или резорбция корня. н

Восстановление периодонта происходит вероятно благодаря популяции клеток, об- і

разующихся в связке. ^

> Восстановительный потенциал собственных тканей пародонта весьма ограничен:

Репаративный клеточный цемент собственных волокон образуется очень быстро в

условиях заживления раны.

Сходный с костью клеточный цемент собственных волокон не является одонтоген-

ной тканью.

Собственные структуры удерживающего аппарата зуба (собственная альвеолярная

кость, периодонт, внеклеточный цемент инородных волокон) происходят из соб

ственного зубного мешочка, развивающегося из экзомезенхимальной ткани нервной

пластинки. Дифференцирование участвующих в одонтогенезе тканей требует боль

шого количества генетических сигналов и факторов роста.

Не следует ожидать, что восстановление удерживающего аппарата зубов соответст

вует в прямом смысле восстановлению нормальной структуры ткани. Репаративные

отложения клеточного цемента с функциональной точки зрения не имеют значения.

m Экология полости рта

J2 Биологическое пространство (biotop) полости рта

Q.

s > Полость рта - это единственное в своем роде комплексное биологическое простран-

g ство:

g - Твердые структуры (зубы) прерывают слизистую оболочку.

с - Зубы рассматриваются как экологические ниши, способствующие колонизации

§ специфическими бактериями:

о • системы фиссур

о • гладких поверхностей

уд • пришеечного участка зуба

§_ • корневого канала

5| • кариозного дентина.

5> - Другие экологические ниши полости рта, заселённые специфической флорой:

ем • пародонтальные карманы

> Экологические ниши полости рта заселены различными колониями бактерий:

на поверхности зуба: Streptococcus sanguis, S. mutans, Actinomyces viscosus (A. na-

eslundii 2)

на спинке языка: S. salivarius, A. naeslundii

в кариозных поражениях: Lactobacillus spp.

в поддесневом участке: спирохеты и подвижные палочки; преимущественно облигат-

но анаэробные, грамотрицательные бактерии

в системе каналов корня облигатно анаэробные, грамотрицательные бактерии.

> Примечание: изменения в экологической нише оказывают значительное влияние на

популяцию бактерий, что имеет решающее значение в разработке терапевтических

мероприятий. Например:

поддесневая апликация кислорода в виде 3% Н2О2

герметизация систем фиссур с созданием анаэробных условий без подачи субстратов.

Механизмы колонизации

В полости рта создаются весьма благоприятные условия для жизни многих бактерий:

тёплая (около 36° С) влажная среда

частый прием пищи

твёрдые поверхности прикрепления.

С другой стороны имеющиеся защитные механизмы препятствуют колонизации. К ним относятся:

- Преодоление различных механических препятствий хозяина

слюноотделение

выделение десневой жидкости из десневой борозды или пародонтального карма

нов

десквамация эпителия

самоочищение во время жевания

личная гигиена полости рта.

Бактерии, как и колонизируемые поверхности, имеют электрически отрицательный

заряд. Электростатические силы преодолеваются протонами и другими катионами.

Адгезия бактерий к поверхности чаще всего происходит особым образом:

• Лектиноподобные (протеины, различающие углеводные структуры пелликулы, см.

Экология полости рта m

ниже) или гидрофобные адгезины, реагирующие на дополнительные молекулы ре- р

цепторов поверхности организма хозяина. °-

• Адгезины находятся в нитевидных волоскообразных образованиях (pili) или фим-

бриях, которые способны преодолеть электростатические силы и обеспечить кон- о

такт с поверхностью субстрата. о

Секреторный иммуноглобулин A (slgA) организма хозяина, а также агглютинины спо- R

собны различать антигенные свойства в фимбриях и избирательно блокировать их. Е

Колонизация многих бактерий зависит от: §

окислительно-восстановительного потенциала §

парциального давления кислорода *§

антагонизма и синергизма микроорганизмов. §■

S

Биоплёнка зубных отложений ^

(N

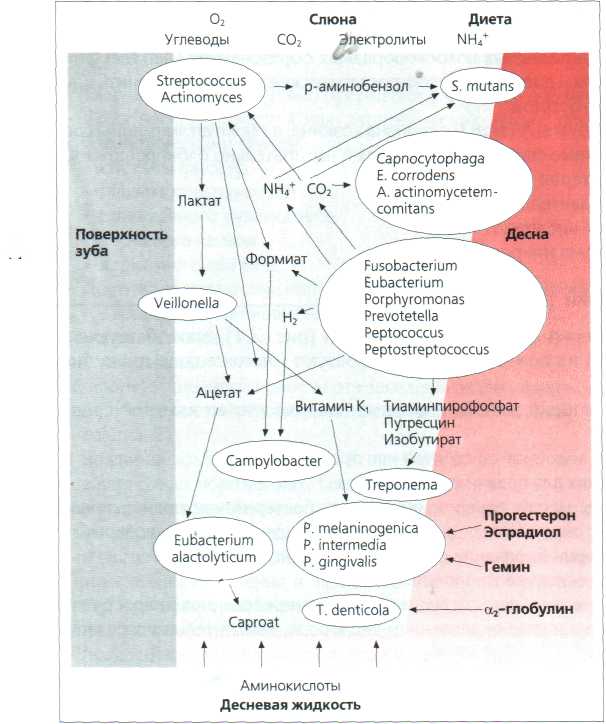

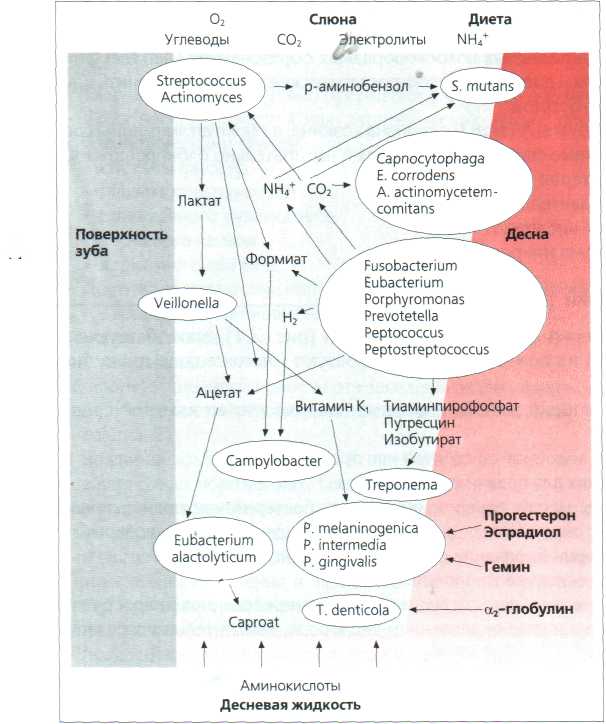

> Среди разных видов бактерий существует метаболизм (рис. 2.1), способствующий

тому, что микроорганизмы на поверхности зуба образуют многокомпонентную био

плёнку:

- Типичные популяции бактерий заселяют твёрдые поверхности во влажной среде,

напр.:

на объектах и в грунте водоёмов со стоячей или проточной водой

в санитарных установках для подачи и отвода воды.

- Внеклеточные структуры массы совершенно разных бактерий как полисахариды

капсулы или гликокаликс окружают колонии бактерий в виде матрикса, который:

защищает живые бактерии биопленки от внешних воздействий

обеспечивает рост и выживание в колонии.

Для обеспечения их жизнедеятельности значение имеет определенная микросреда с

разной величиной рН, парциальным давлением кислорода, окислительно-восстано

вительным потенциалом.

Примитивная система циркуляции обеспечивает подачу субстрата, выведение про

дуктов распада и метаболитов.

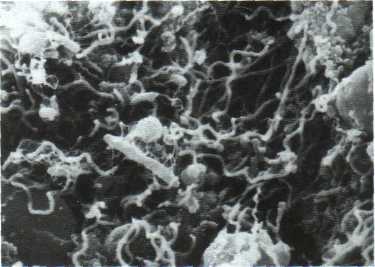

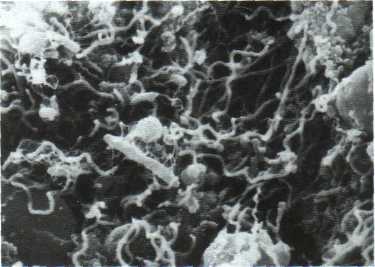

> В биоплёнке (рис. 2.2) колонии бактерий по сравнению с так называемыми планктон

ными культурами проявляют особые свойства:

метаболическую кооперацию

примитивную систему коммуникации обмена генетической информацией

резистентность к фагоцитозу и подавление нейтрофильных гранулоцитов, независи

мо от наличия специфических антител и комплемента

резистентность к антибиотикам ввиду связывания с матриксом

патогенность организованных в биоплёнке бактерий может резко возрасти.

Формирование наддесневой зубной бляшки

При формировании зубной бляшки, т.е. агрегации бактерий на поверхности зуба, живые микроорганизмы в полости рта могут превратиться в патогенные. На поверхности зуба или других твердых структур в полости рта в сравнительно короткие сроки от нескольких минут до 2 часов вследствие избирательной адсорбции формируется органическое отложение из гликопротеинов слюны, т. н. приобретённая пелликула.

Спустя 4 часа в её составе появляются: - стрептококки, прежде всего, Streptococcus mitis, S. sanguis и S. anginosus

m Экология полости рта

О ою о а.5гмРис. 2.1. Метабиоз бактерий поддесневого участка (адаптировано по Carlsson, 1989)  Рис. 2.2. Снимок зубной биоплёнки под растровым электронным микроскопом (РЭМ)

Экология полости рта го

незначительное количество грамположительных палочек как Actinomyces naeslundii 2, {2

которые прикрепляются к основе вначале слегка, а затем прочно. °-

Подавляющее большинство бактерий, которые первыми прикрепились к пелликуле,

гибнет. о

Первичная адгезия S. mutans на образовавшейся пелликуле обеспечивается частично о

рецепторами типа лектина на а-галактозидные рецепторы гликопротеинов слюны. За- &

ключительная продукция внеклеточных глюканов вызывает аккумуляцию этих микро- Е

организмов. §

Стабилизация зубной бляшки синтезированными бактериями S. mutans, S. sanguis §

и S. salivarius экстрацеллюлярных полисахаридов, прежде всего нерастворимый *§

1,3-а-глюкан (мутан). §■

Особое значение для последующего формирования зубной бляшки имеют агрега- ^

ции между стрептококками и актиномицетами. ^

Новые бактерии из слюны колонизируют поверхность зубной бляшки, в то время как ^

свободно прикрепленные бактерии вымываются слюной.

Негладкие поверхности зуба заселяются в первую очередь и быстро нивелируются.

Основной причиной увеличения массы зубной бляшки в течение первых 24 часов

является пролиферация бактерий при их репродуктивном цикле 0,7-2,4 часа.

Последующая ненарушенная аккумуляция зубной бляшки характеризуется более сложным составом:

Снижается доля стрептококков.

Большую часть составляют факультативные или облигатно анаэробные актиномицеты.

Среди грамотрицательных бактерий преобладает Veillonella.

Грамотрицательные анаэробные палочки типа Porphyromonas, Prevotella или Fuso-

bacterium встречаются в наддесневой зубной бляшке в незначительном количестве

Через одну неделю ненарушенного увеличения зубной бляшки в наддесневой зубной

бляшке выявляют наличие спирохет и подвижных палочек.

Четыре этапа формирования и созревания бляшки:

От нескольких минут до 2 часов: образование пелликулы (специфическая адсорбция

гликопротеинов слюны).

1 -ый день: грамположительные кокки (S. sanguis, S. mitis, S. anginosus) и палочки (А.

viscosus, A. naeslundii). Внеклеточные полисахариды (напр, мутан: 1,3-а-глюкан) S.

mutans. Нивелирование неровностей.

2-4-ый день: снижение доли стрептококков, увеличение факультативных и анаэроб

ных актиномицетов, грамотрицательных кокков и палочек.

Через 1 неделю: спирохеты и подвижные палочки.

Колонизация поддесневого участка

Вследствие углубления десневой борозды и отёчности десны как реакция на наддес-невую зубную бляшку быстро образуется поддесневой участок биоплёнки. Позже при апикальной пролиферации соединительного эпителия этот участок может увеличиваться в результате потери соединительнотканного прикрепления. До настоящего времени в пределах полости рта обнаружены 500 различных видов бактерий. Большинство патогенных микроорганизмов пародонта поддесневой зоны составляют грамотрицательные (исключение: Peptostreptococcus micros, Streptococcus intermedius, Eubacterium spp.) или облигатно анаэробные бактерии (исключение: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens) (табл. 2.1).

m Экология полости рта

I

|

|

|

Скачать 5.4 Mb.

Скачать 5.4 Mb.