пензенский государственный университет В. Л. Мельников н. Н. Митрофанова

Скачать 422.45 Kb. Скачать 422.45 Kb.

|

Классификация аллергических реакцийОбычно к аллергическим реакциям относят два типа реагирова- ния на чужеродное вещество: гиперчувствительность немедленного типа (ГНТ); гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ). К ГНТ относятся аллергические реакции, проявляющиеся уже через 2030 мин после повторной встречи с антигеном, а к ГЗТ ре- акции, возникающие через 24–48 ч. Механизм и клинические проявления ГНТ и ГЗТ различны. ГНТ связана с выработкой антител, а ГЗТ с клеточными реакциями. А. Д. Адо (1978) исходя из иммунологической патогенетической концепции аллергии предложил реакции немедленного, антителозави- симого типа обозначать как В-зависимые-химергические, связанные с выбросом соответствующих биологически активных веществ, а реак- ции замедленного, антителонезависимого типа как Т-зависимые (ки- тергические реакции клеточного типа). Каждая из этих групп в соот- ветствии с иммунокомпетентным механизмом развития была под- разделена на подгруппы. В-зависимые аллергические реакции, обусловленные лимфо- цитами типа В: а) А-глобулиновые, вызываемые секреторным глобулином А (ал- лергический ринит, бронхит); б) G-глобулиновые (феномен Артюса, сывороточная болезнь, анафилактический шок у кролика, цитотоксические реакции); в) Е-глобулиновые (анафилаксия у человека, морской свинки, мышей, поллиноз); г) М-глобулиновые. Т-зависимые аллергические реакции: а) туберкулинового типа; б) типа контактного дерматита; в) реакции отторжения трансплантата. Данная классификация имеет клинико-экспериментальное при- кладное значение и углубляет наши представления [8]. В зависимости от фазы развития А. Д. Адо (1978), В. И. Пыцкий (1984) каждый из названных типов подразделяют на стадии: иммунологическую при этом макрофаги соприкасаются с аутоантигенами, выделяя интерлейкины, тем самым способствуя запуску механизмов специфического иммунитета. T-лимфоциты че- рез систему лимфокинов обеспечивают с помощью B-лимфоцитов, плазмоцитов выработку специфических иммуноглобулинов класса IgG (IgG1, IgG3) или IgM, которые посредством Fab-фрагмента соединяются с аутоантигеном, измененным локусом пострадавшей клетки. Иммуно- цитотоксический эффект такого комплекса нарастает при присоедине- нии через фрагмент Fc аутоантител (IgG, IgG1, IgM) нейтрофилов, мак- рофагов, эозинофилов, K-клеток, имеющих Fc-рецептор; патохимическую активным медиатором реакции является комплемент, представляющий собой неспецифическую, но биологиче- ски весьма значимую часть иммунитета. Комплемент – система сыво- роточных факторов – белков, которые в виде каскадов обеспечивают быстрый, многократно усиливающийся ответ при развитии иммунной как специфической, так и неспецифической реакции. Активация ком- племента способствует иммунному прилипанию, иммуноцитолизу, повышению проницаемости капилляров, накоплению лейкоцитов в тканях и их активации, фагоцитозу, связыванию анафилатоксинов, иммунных комплексов и др. В сыворотке крови в наибольшей концен- трации обнаруживается компонент G3. В синтезе компонентов ком- племента участвуют макрофаги, лимфатические узлы, слизистая обо- лочка тонкого кишечника, купферовская система печени, клетки печени и др. При патохимической фазе на этом фоне с участием су- пероксидного анион-радикала (O2), генерируемого нейтрофилами, мо- ноцитами, эозинофилами, инициируется свободнорадикальное окис- ление липидов мембран, наблюдается обильное образование лизосомальных ферментов, что в конечном итоге ведет к гибели кле- ток с последующим удалением их дериватов с помощью фагоцитоза; патофизиологическую ряд заболеваний, на фоне которых развивается данный тип реакции, протекает крайне остро и угрожает жизни (синдромы Лайелла, Стивенса-Джонсона, буллезные варианты дерматита). Заболевания с подострым, хроническим прогрессирую- щим течением – рецидивирующий дерматит, легочные обструктив- ные заболевания, подострый прогрессирующий гломерулонефрит, дилатационный тип кардиомиопатии, хронический агрессивный ге- патит, гемолитическая анемия, аутоиммунные тромбоцитопении, лей- копении [18]. В настоящее время придерживаются классификации аллергиче- ских реакций по Джеллу и Кумбсу, которая предусматривает четыре типа реакций гиперчувсвительности. Позже был выделен пятый тип. В основе механизма I, II, III и V типов гиперчувствительности лежит взаимодействие антигена с антителами. IV тип гиперчувствительно- сти зависит от присутствия сенсибилизированных лимфоцитов, не- сущих на своей поверхности структуры, специфически распознаю- щие антиген. Этот тип реакции относится к замедленной гиперчувст- вительности. Ниже приведена краткая характеристика разных типов реакций гиперчувствительности по упомянутой классификации [3] (табл. 1). Таблица1 Характеристика разных типов реакций гиперчувствительности

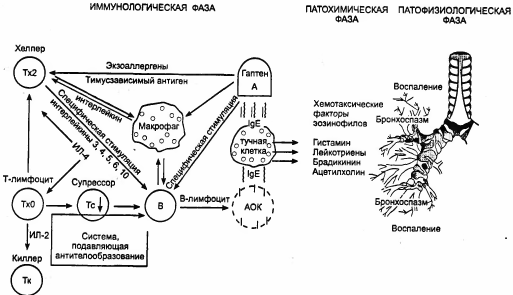

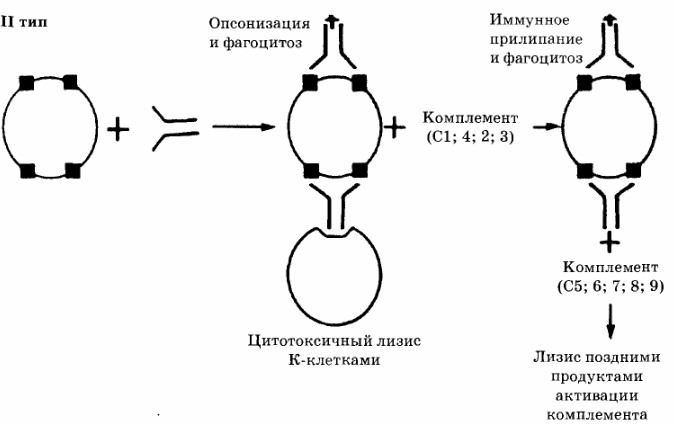

Реагиновый (IgE-зависимый, немедленный) тип повреждения тканей. Иммунологическая фаза реакции включает неспецифическую (взаимодействие аллергена с макрофагом) и специфическую (выра- ботку антител к аллергену) форму реагирования через систему коо- перации Тх2 и В-лимфоцитов. Последние трансформируются в плаз- моциты и вырабатывают специфические антитела (реагины IgE). Опосредованная связь между неспецифическим (макрофагом) и спе- цифическим (Тх2) звеньями иммунитета осуществляется с помощью иммуноцитокинов (ИЛ-1). Индукция синтеза IgE В-лимфоцитами опосредована через лимфокины (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10), секретируемые Тх2. В продукции IgE В-лимфоцитами важную роль играет также блокада их кластеров дифференцировки (CD4), которая реализуется с помощью лиганд CD поступление второго сигнала со стороны Тх2. В запуске продукции IgE участвуют и другие иммуно- цитокины, в частности ИЛ-13, который имеет некоторое сходство с ИЛ-4 (И.С. Гущин, 1998). Допускается, что активизированные туч- ные клетки, базофилы также могут выполнять функцию Тх2, по- скольку они способны синтезировать ИЛ-4 или ИЛ-13 и могут экс- прессировать CD40L. Однако наиболее вероятно, что эти клетки не участвуют в первичной индукции IgE, а лишь усиливают его выра- ботку. Они, по-видимому, способны расширить сенсибилизирующий спектр аллергенов на фоне аллергии к одному аллергену, что часто наблюдается на практике. Следует заметить, что активизированные макрофаги, высвобождая ИЛ-12, способны тормозить синтез IgE за счет угнетения продукции ИЛ-4. Таким образом, зная систему управ- ления синтезом IgE, можно оказывать иммунокорректирующий эф- фект, влиять на выброс реагинов. Циркулируя в кровотоке, IgE оседают на тучных клетках, же- лезистых образованиях, гладкомышечных элементах с помощью Fc-фрагмента, к которому в названных структурах имеются рецеп- торы. Степень сенсибилизации, уровень продукции IgE в значитель- ной мере зависят от функции и количества Т-супрессоров регуля- торов темпа и выраженности аллергической реакции. Патохимическая фаза реакции. Развитие аллергической реак- ции нельзя буквально понимать как переключение с иммунологической на патохимическую фазу, так как они тесно связаны друг с другом. В течении иммунологической фазы прослеживается участие различных каскадов иммуноцитокинов (биологически активных веществ) вы- брос макрофагами ИЛ-1 и Тх2ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6 (индукторов секре- ции IgE). При развитии патохимической фазы реакции реагинового ти- па видное место принадлежит тучной клетке тканевой форме базо- фила, которая содержит обширный набор медиаторов, сосредоточен- ных в гранулах. На одну клетку приходится 100300 гранул. Тучные клетки сосредоточены в соединительной ткани вокруг сосудов, в вор- синках кишечника, в волосяных фолликулах. В активации дегрануля- ции тучных клеток участвуют ионы Са, которые стимулируют эндо- мембранную проэстеразу, трансформируемую в эстеразу. Эстераза посредством фосфолипазы D способствует гидролизу мембранных фосфолипидов, обеспечивающих истончение и разрыхление мембраны, что облегчает экзоцитоз гранул. Данный процесс сопровождается уве- личением содержания внутриклеточного Са2+ и повышением цГМФ. Следует отметить, что подобный процесс дегрануляции тучных клеток может наблюдаться как при аллергических реакциях (индуктор аллер- ген +IgE), так и при холинергических, провоцируемых холодом/теплом, декстраном, рентгеноконтрастными веществами, химотрипсином, со- матостатином, АТФ, т.е. ложноаллергическим механизмом (неспеци- фическим индуктором). Среди биологически активных веществ, экспрессируемых из гранул тучных клеток, различают медиаторы первого порядка, кото- рые опосредуют быстрые реакции (через 2030 мин после воздействия аллергена), и медиаторы второго порядка, вызывающие позднюю фазу аллергической реакции (через 26 ч). К медиаторам первого порядка относятся гистамин, гепарин, триптаза, ФХЭ (фактор хемотаксиса эозинофилов), ФХН (фактор хе- мотаксиса нейтрофилов), ФАТ (фактор активации тромбоцитов и вы- свобождения их медиаторов). К медиаторам второго порядка запуска производных арахидо- новой кислоты относятся лейкотриены, тромбоксаны, простагланди- ны и др. Патохимическая фаза, таким образом, ассоциируется как с им- мунологической, так и с патофизиологической фазой. Патофизиологическая фаза реакции (капилляропатия, отеч- ный синдром, формирование клеточных инфильтратов в шоковом органе) может проявляться риноконъюнктивальным синдромом, ла- ринготрахеитом, атопическим дерматитом, бронхиальной астмой, анафилактическим шоком, пищевой аллергией, крапивницей, отеком Квинке (рис. 1).  Рис. 1. Современные представления о развитии аллергической реакции Диагностика: в перспективе в диагностике реагинового типа реакции важное место может занять способ установления переклю- чения дифференцировки Т-лимфоцитов при аллергическом ответе в сторону Тх2. Биологическим маркером такого переключения могло бы быть определение содержания Тх2, ИЛ-4, ИЛ-5, клетки CD30. Последняя экспрессируется на В-лимфоцитах (СО19-клетках). Таким образом, определение кластеров дифференцировки клеток (CD) позволяет не только точно установить природу клеток (исходя из номерного знака кластера), но и своевременно определить направлен- ность иммунологического переключения в сторону аллергической гиперреактивности (И. С. Гущин, 1998). Цитотоксический тип повреждения тканей (рис. 2). Этот тип реакции обусловлен появлением видоизмененных локусов, отдельных фрагментов клетки (ее оболочки или внутриклеточных органелл). Под влиянием чаще лекарственных веществ гаптенов, возможно, вирусов, бактерий, дисметаболических расстройств и дру- гих факторов подобные видоизмененные локусы клетки становятся чужеродными, приобретая свойства аутоантигенов.  Рис. 2. II тип реакции гиперчувствительности Иммунологическаяфаза. Макрофаги, соприкасаясь с аутоанти- генами и выделяя интерлейкины, способствуют запуску механизмов специфического иммунитета. Т-лимфоциты через систему лимфокинов обеспечивают с помощью В-лимфоцитов, плазмоцитов выработку спе- цифических иммуноглобулинов класса IgG (IgGl, IgG3) или IgM, которые посредством Fab-фрагмента соединяются с аутоантигеном, измененным локусом пострадавшей клетки. Иммуноцитотоксический эффект такого комплекса нарастает при присоединении через фрагмент Fc аутоантител (IgG, IgG 1, IgM) нейтрофилов, макрофагов, эозино- филов, К-клеток, имеющих Fc-рецептор. Патохимическая фаза. Активным медиатором реакции явля- ется комплемент, представляющий собой неспецифическую, но био- логически весьма значимую часть иммунитета. Комплемент система сывороточных факторов белков, кото- рые в виде каскадов обеспечивают быстрый, многократно усили- вающийся ответ при развитии иммунной как специфической, так и неспецифической реакции. Активация комплемента способствует им- мунному прилипанию, иммуноцитолизу, повышению проницаемости капилляров, накоплению лейкоцитов в тканях и их активации, фаго- цитозу, связыванию анафилатоксинов, иммунных комплексов и др. В сыворотке крови в наибольшей концентрации обнаруживается компонент G3. В синтезе компонентов комплемента участвуют макро- фаги, лимфатические узлы, слизистая оболочка тонкого кишечника, купферовская система печени, клетки печени и др. Активация комплемента может идти по классическому пути (специфическая), т.е. осуществляться в результате образования комп- лекса «антигенантитело», при этом часто гибнут чужеродные для организма клеточные структуры (иммуноцитолиз). Альтернативная (неиммунная) активация комплемента протекает при участии про- пердина, бактериальных эндотоксинов, яда кобры и др. Известна неспецифическая активация при воздействии на комплемент некото- рых протеаз, рентгеноконтрастных веществ. При патохимической фазе на этом фоне с участием супер- оксидного анион-радикала (О2), генерируемого нейтрофилами, моно- цитами, эозинофилами, инициируется свободнорадикальное окисле- ние липидов мембран, наблюдается обильное образование лизо- сомальных ферментов, что в конечном итоге ведет к гибели клеток с последующим удалением их дериватов с помощью фагоцитоза. Патофизиологическаяфаза. Ряд заболеваний, на фоне ко- торых развивается данный тип реакции, протекает крайне остро и угрожает жизни (синдромы Лайелла, СтивенсаДжонсона, буллезные варианты дерматита). Встречаются заболевания с подострым, хрони- ческим прогрессирующим течением рецидивирующий дерматит, легочные обструктивные заболевания, подострый прогрессирующий громерулонефрит, дилатационный тип кардиомиопатий, хронический агрессивный гепатит, гемолитическая анемия, аутоиммунные тромбо- цитопении, лейкопении. Диагностика данного типа основывается на анамнезе, клини- ческом характере заболевания, наличии лекарственной аллергии и идентификации ее, определении иммунологического гомеостаза, включая исследование компонентов комплемента. Иммунокомплексныйтипреакции(рис. 3). Одна из расп- ространенных разновидностей аутоиммунной патологии. Различные экзогенные и эндогенные аллергены, в частности лекарственные препараты, пищевые вещества, сыворотки, бактериальные и вирусные антигены, продукты дисметаболизма, вызывают изменения в виде от- дельных локусов (чужеродных субстанций) в системе циркулирующих или тканевых белков, по отношению к которым возникает иммунный ответ с образованием циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).  Рис. 3. III тип реакции гиперчувствительности Иммунологическая фаза. Образование иммунных комплексов представляет собой естественный процесс инактивации различных антигенов. Подобные иммунные комплексы в конечном итоге под- вергаются фагоцитозу и разрушаются. Трудновыводимые иммунные комплексы откладываются в мес- тах с повышенным гидростатическим давлением с помощью фильт- рации, турбулентности (в лимфатических узлах, синовиальных обо- лочках, коже, почках). Наряду с этим иммунные комплексы через Fc-рецептор активи- руют тромбоциты, тучные клетки, систему комплемента, лизосомальные ферменты лейкоцитов, приводят к высвобождению анафилотоксинов. Под влиянием анафилотоксинов, медиаторов тучных клеток по- вышается сосудистая проницаемость, и иммунные комплексы, прони- кая в субэндотелиальное пространство, вызывают васкулит (реакцию Артюса). При поступлении антигенов аэрогенным путем на иммуно- комплексной основе возникает альвеолит. Патохимическаяфаза.За счет активации СЗ-компонента комплемента усиливается прилипание иммунных комплексов к фагоци- там, эндотелиальным клеткам сосудов с повышением проницаемости их, макрофагам внутренних органов; за счет С3а освобождается гиста- мин из тучных клеток; за счет С5а нарастает экзоцитоз лизосомальных энзимов макро- и микрофагов; активизируется калликреинкининовая система, т.е. нарастает повреждающее действие в местах накопления ЦИК, особенно на базальных мембранах наружной оболочки сосудов. При этом нарастает клеточная инфильтрация, накопление биологически активных веществ, что в конечном итоге ведет к изменению микро- циркуляции вследствие повышения проницаемости и нарушения це- лости наиболее мелких сосудов. Патофизиологическая фаза. Клинические проявления в виде капилляротоксикоза, капилляропатий в большей мере выражены в ор- ганах, богатых сосудистыми образованиями, альвеолярно-капилляр- ных структурах, боуменовой капсуле, подсосочковом слое кожи и др. Заболевания, на фоне которых наблюдается подобная разно- видность аллергических и аутоиммунных реакций, весьма разнообраз- ны. Это сывороточная болезнь и сывороточноподобные реакции, реак- ции на месте введения лекарственных веществ типа феномена Артюса, синдром Гудпасчера, капилляротоксикозы различной этиологии, атеро- склероз, гломерулонефриты, некоторые хронические заболевания, на фоне которых развиваются нарушения микроциркуляции. Диагностика реакций этого типа основана на наличии аллерго- логического анамнеза к лекарственным или пищевым аллергенам, клинических проявлений заболевания, исследовании иммунных комп- лексов, компонентов комплемента, иммунологического гомеостаза. Клеточный, замедленный тип реакции (рис. 4). Описанные выше три типа аллергических реакций относятся к антителозависи- мым, тогда как четвертый замедленный тип развивается на основе гиперчувствительности сенсибилизированных лимфоцитов, которые выполняют роль «антител», способных реагировать с соответствую- щим антигеном. При данном типе воспаления отсутствует ранняя, связанная с выбросом гистамина и гистаминоподобных продуктов, и наблюдается поздняя (пролиферативная) фаза реакции, обусловленная лимфоцитами, макрофагами с формированием в ряде случаев гра- нулематозного процесса.  Рис. 4. IV тип реакции гиперчувствительности Иммунологическая фаза. Подобный иммунный ответ в зна- чительной мере взаимосвязан с природой антигенной субстанции сенсибилизацией к антигенам микробного происхождения, протеинам многих грибов, некоторых растений (пыльца плюща) и отдельным гаптенам. Чужеродные антигены представляются Т-хелперам с помощью системы макрофагов, выбрасываемых ИЛ-1, и других факторов. Т-хел- перы, выделяя ростковый фактор (ИЛ-2), активируют и поддерживают пролиферацию антигенстимулированных Т-клеток, способных реагиро- вать с соответствующим антигеном. Число сенсибилизированных лим- фоцитов в очаге воспаления невелико, их около 12 %, остальные, несенсибилизированные, клетки накапливаются при активном вли- янии таких провоспалительных факторов, как лимфокины [6]. Патохимическая фаза. В значительной мере взаимосвязана с выбросом ряда лимфокинов, которые по своему характеру класси- фицируются в зависимости от точки приложения: интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3); хемотаксические факторы, стимулирующие хемотаксис макро- фагов, эозинофильных, базофильных, нейтрофильных гранулоцитов; фактор, угнетающий миграцию макрофагов (МИФ), обеспе- чивающий накопление и активацию макрофагов в очаге аллергиче- ской альтерации; лимфотоксины, обеспечивающие цитотоксическое действие Т-лимфоцитов путем повреждения мембран клеток-мишеней; участие в процессе разрушения клеток других активирован- ных, их собственных компонентов лизосомальных ферментов, кал- ликреинкининовой системы и др. Выделяемые при этом биологически активные вещества (типа лимфокинов) способствуют формированию местной сосудистой и тканевой реакции, которая в отличие от реакций реагинового типа возникает через 2428 ч. Патофизиологическаяфазареакции.Практически повреж- дающее действие при замедленном типе реакции развивается в ре- зультате: прямого цитотоксического действия сенсибилизированных лимфоцитов на клетки-мишени; неспецифического действия лимфотоксинов, обеспечиваю- щих повреждение не только клеток-мишеней, но и интактных клеток; повреждающего действия активированных лизосомальных ферментов, выбрасываемых в первую очередь макрофагами, накап- ливаемыми в очаге аллергического и неаллергического воспаления. Данный тип воспаления, реакция замедленного типа, лежит в основе многих заболеваний хронического инфекционного ринита. неатопической и атопической инфекционно-ависимой астмы, эозино- фильных инфильтратов разной локализации, заболеваний инфек- ционно-аллергического, аутоиммунного генеза (ревматизм, миокар- диты, демиелинизирующие заболевания нервной системы), отторже- ния трансплантата. Диагностика: базируется на аллергологическом анамнезе, кли- нических проявлениях заболевания, лабораторных данных аллерго- логического тестирования. При диагностике следует учитывать тот факт, что замедленный тип реакции может сочетаться с другими реагиновым, цитотоксическим, иммунокомплексным [8,10]. Типреакциигиперчувствительности стимулирующийтипреакции (рис. 5). В этих реакциях участвуют антитела, не обладаю- щие комплементсвязывающей активностью. Если эти антитела на- правлены против тех или иных компонентов клеточной поверхности, участвующих в физиологической активации клетки, то можно ожи- дать, что антитела будут вызывать стимуляцию данного типа клеток со всеми вытекающими отсюда последствиями. 20  Рис. 5. V тип реакции гиперчувствительности Такие реакции наступают при воздействии на клетку антител, направленных против рецепторов физиологических медиаторов. Примером могут быть антитела, взаимодействующие с антигенными структурами, расположенными вблизи или в самом рецепторе тирео- стимулирующего гормона (ТСГ). Воздействие таких антител на ти- реоидные клетки приводит к реакции, аналогичной действию самого ТСГ: к активации аденилатциклазы клеточной мембраны и затем к стимуляции циклическим АМФ тиреоидных клеток. Примером мо- жет служить аутоиммунный тиреодит [3].  |