Зачет социология. Социология Примерные вопросы к зачету Оглавление Становление и основные этапы развития социологии как науки стр. 3

Скачать 0.58 Mb. Скачать 0.58 Mb.

|

|

Социальный контроль: понятие, виды, элементы Способность каждой социальной системы сохранять свою целостность, устойчивость зависит от того, что, как и насколько эффективно контролируется. Социальный контроль представляет собой систему реагирования на социальные отклонения в поведении индивидов, их групп с целью вытеснения нежелательного и восстановления соответствующего социальным нормам и ценностям поведения. Первенство в использовании понятия "социальный контроль" в науке принадлежит Г. Тарду. Контроль может быть формальным и неформальным.

Основными элементами социального контроля выступают: – индивидуальное действие; – социальная и индивидуальная шкала оценок; – нормативный механизм социума; – санкции; – самоконтроль. Индивидуальное действие Взаимодействие индивида и общества с точки зрения социального контроля выявляет внутреннюю противоречивость их контактов: с одной стороны, человек не может, сформировать свои социальные качества вне и помимо общества; с другой стороны, он не может развиваться как индивидуальность, если "автоматически" лишь приспосабливается к образцам культуры. Отношение индивида к социальным нормам и ценностям – первое звено системы социального контроля. Совершаясь в обществе, по поводу достижения субъектом своих целей, индивидуальное поведение приобретает социальное качество, социальную определенность извне – в ходе взаимодействия с обществом, его нормами и ценностями. Именно здесь индивид сталкивается с фактом существования общества как инстанции, противостоящей ему. Индивидуальное действие в социальном мире получает свое определение извне, т.е. его сущность, социальный смысл и значение устанавливаются социальным целым. От характера реакции социальной среды зависит судьба последующих индивидуальных актов: их повторение, изменение либо прекращение. Социальная и индивидуальная шкала оценок Социальная оценка индивидуального действия определяется объективно существующим набором стереотипов, включенных в систему норм, ценностей, идеалов, при этом оценки, даваемые конкретным актам поведения, могут быть или резко отрицательными, или социально нейтральными, или максимально положительными. Наглядным примером социальной шкалы оценок служат нормы права, которые сами располагаются в строго определенной последовательности: от норм права, поощряющих позитивное поведение (например, распределение социальных благ в зависимости от общественного вклада), до норм уголовного права, наказывающих за социально опасные акты. Подобная, хотя и неформализованная, шкала оценок существует в морали и профессиональной этике, в науке и искусстве, образуя нормативную структуру соответствующих профессиональных групп. Указанные шаблоны, или стандарты, в своей совокупности составляют шкалу оценок, преломляясь через которую конкретный акт поведения причисляется к определенной категории. Здесь, правда, есть много нерешенных вопросов. В частности, в западной и отечественной психиатрии психическое здоровье и нормальная умственная деятельность определяются как отсутствие психопатологии. Однако позитивного и всестороннего описания поведения нормального человека до сих пор нет. Такие понятия, как активное удовольствие от существования, жизнелюбие, способность любить и сопереживать другим, альтруизм, уважение к жизни, творчество, почти не учитываются психиатрией при установлении стандартов поведения человека. Общество оценивает и характеризует индивида. В свою очередь, индивид анализирует себя и оценивает общество; только преломляясь через индивидуальную шкалу оценок, социальная оценка поведения принимается или отвергается им. Нередко бывает так, что в публичных выступлениях человека индивидуальная шкала оценок вступает в противоречие с социальной школой. Например, если речь идет о третьей стороне, то возможно незаслуженное унижение авторитетных людей и их деятельности. Нормативный механизм социума Он очень сложен, динамичен ("работают" то одни нормы, то другие), действует на человека разнонаправлено. В социальных нормах используют три основных способа социального регулирования и контроля: дозволение (указывает на варианты поведения, которые разрешены; это наиболее мягкий способ контроля); предписание (включает обязательные варианты поведения); запрет (определяет варианты поведения, которые запрещены). Социальная норма характеризуется такими свойствами, как социальная полезность, обязательность, реализуемость в поведении. Она устанавливается потому, что отвечает каким-то общественным потребностям, выгодна для какой-либо социальной группы. Однако интересы групп постоянно меняются, а норма, теряющая свою полезность, отмирает. Из этого следует, что нормы имеют не абсолютный, а относительный характер. Нормы иерархизированы, требуют личного выбора, не исполняются автоматически, что особенно проявляется в ситуации их противоречия, конфликта, требующего выбора в пользу того или иного порядка вещей. При помощи социальных норм общество стремится обеспечить осуществление функций, выполнение которых представляет общественный интерес. При помощи социальных норм общество координирует и согласовывает действия индивидов, с тем чтобы успешно разворачивался процесс общественного производства, обмена и потребления. В социальном контроле широко используют: нормы-правила (обязывают человека к определенному поведению в наиболее важных и ответственных ситуациях, обеспечивая гарантии целостности, устойчивости общества, социальной группы); нормы-ожидания (отражают желательное поведение; если нормы-правила могут иметь форму как запрета, так и позитивного допущения ("нельзя делать это", "следует сделать так"), то нормы-ожидания поощряют желательное, но не обязательное поведение: "хотелось бы, чтобы это было так", "желательно, чтобы это выглядело так"); нормы-поощрения (имеют форму призыва к определенному образу действия и оставляют большую степень свободы человеку по поводу того, выполнять их или не выполнять, насколько регулярно это делать: "будь активен", "проявляй инициативу"). Опыт показывает, что нередко нормы, связанные с наказанием, действуют эффективнее, чем нормы, которые призваны формировать у человека стремление к достижению успеха. Существует три основные формы реализации социальных норм: 1) использование – осуществление субъективных прав, предоставляемых нормой. Так, человек может вступить (или не вступить) в политическую партию, т.е. он сам решает, использовать или нет свое право на участие в общественных объединениях; 2) исполнение – реализация субъектом обязанностей, возлагаемых на него нормой (например, наемный работник обязан выполнять условия контракта или коллективного договора с работодателем); 3) соблюдение – воздержание от действия, запрещенного нормой (гражданин не приобретает, не хранит и не носит оружия, запрещенного законом). Для правовых норм в тех случаях, когда они не используются, не исполняются или не соблюдаются, вступает в действие особая форма реализации – применение. В данном случае норма реализуется путем вмешательства в соответствующие отношения государственного органа или должностного лица (приговор суда, взимание штрафа за безбилетный проезд). Нормативный механизм социума имеет свои противоречия и границы. С одной стороны, правила призваны упорядочить стремительный поток жизни, придавая ему организованность и дисциплину, с другой – "дурная бесконечность" норм (неоправданная зарегулированность ими жизни) может ограничивать самодеятельность индивидов, их социальное творчество. Санкции как элемент социального контроля Под санкциями понимаются особые способы воздействия окружающих на поведение человека в виде воздаяния, поощрения и наказания за соблюдение или несоблюдение определенных норм поведения. Своеобразие регулятивной функции санкций состоит в том, что они применяются за уже осуществленные действия; ожидание их применения становится важнейшим элементом социальной упорядоченности деятельности и контроля за ней. Наличие санкций повышает гарантии выполнения желательных норм, которые тесно связаны с вынужденной или сознательной готовностью человека пойти на ограничение своей свободы, самостоятельности в принятии решений в целях соблюдения установленного порядка вещей. Ожидание санкций явно или латентно становится средством, стимулирующим самоограничение суверенитета индивида ради эффективности и стабильности социальной системы. Регулирующая сила ожидания санкции существенно снижается, если она обозначена, оговорена или записана, но реально не применяется или применяется нерегулярно. В этом случае санкция утрачивает функции контроля, "девальвируется". "Девальвация" санкций происходит и тогда, когда поощрения слишком часты либо, наоборот, слишком редки или когда награда, поощрение выдаются без наличия заслуг либо за действия, не входящие в систему официальных поощрений. Девальвация как негативных, так и позитивных санкций ведет к снижению результативности механизмов социального контроля и может стать одной из важнейших причин дезорганизации общества, разбалансировки его социальных институтов, их распада. Существует достаточно богатый набор иерархизированных по силе воздействия санкций: от грозного взгляда или нотации до заточения в тюрьму (изоляция от общества); от поднятого вверх большого пальца в знак одобрения, улыбки, похлопывания по плечу до правительственной награды, вручения премии (например, государственной, Нобелевской). Многообразие санкций позволяет обществу ранжировано воздавать за соблюдение или несоблюдение принятых в нем норм. Точность и взвешенность санкций – одно из важнейших условий эффективности всего механизма социального контроля. Санкции – это не только наказания, но и поощрения, способствующие соблюдению социальных норм. Выделяют четыре типа санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные. Они дают четыре типа сочетаний: 1. Формальные негативные санкции – наказания, предусмотренные законами, правительственными постановлениями, инструкциями, уставами. К ним относятся арест, увольнение, штраф, конфискация имущества, понижение в должности, разжалование, низложение с престола, смертная казнь, отлучение от церкви. 2. Формальные позитивные санкции – публичное одобрение официальных организаций: вручение правительственных наград, государственных премий и стипендий, пожалование титулов, присвоение ученых степеней и званий, сооружение памятников, вручение почетных грамот, допуск к высоким должностям и почетным функциям. 3. Неформальные негативные санкции – наказания, не предусмотренные официальными инстанциями. Это может быть насмешка, издевка, злая шутка, унизительная кличка, пренебрежение, отказ подать руку или поддерживать отношения, недоброжелательный отзыв. 4. Неформальные позитивные санкции – одобрение коллег, членов группы и др. Сами по себе нормы ничего не контролируют. Уже к середине XX века начала осознаваться неэффективность и неадекватность традиционных мер социального контроля. Если наказание неэффективно как реакция на преступления (отсюда концепции "восстановительной", "ювенальной" юстиции; концепции взаимодействия коммунальной полиции с населением микрорайона, электронного слежения вместо лишения свободы и др.), то тем более наказание – не средство противодействия наркотизму, пьянству, сексуальным отклонениям. Обоснование некарательных мер – важная составляющая мировой девиантологии. В настоящее время социологи пришли к выводу, что применение негативных санкций обычно ведет только к временному прекращению нежелательного социального поведения; подавляемые формы социального поведения появляются вновь после прекращения воздействия негативных санкций. Кроме того, подавление нежелательных форм социального поведения приводит к общему снижению социальной активности людей. Гуманистическое отрицание правомерности насилия – преобладающий метод социального контроля. Доказано, что с точки зрения регулирования социального взаимодействия индивидов более эффективно применять моральные санкции (социальное неодобрение, моральное осуждение), которые "срабатывают", если индивид ценит данную социальную общность, не отчужден от нее, а также поощрять желаемые виды индивидуального поведения, но не подавлять нежелательные. Применение данных методов социального контроля возможно в обществе с высокой степенью социальной сплоченности. Самоконтроль Человек может самостоятельно контролировать свое поведение и "применять" к самому себе такие санкции, как стыд, угрызение совести, чувство вины и т.п. Это так называемый внутренний контроль, или самоконтроль. В процессе успешной социализации нормы усваиваются настолько прочно, что люди, нарушая их, испытывают чувство неловкости или стыда. Страх, стыд и вина являются основными внутренними побуждениями, регулирующими поведение человека.

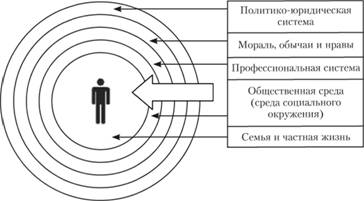

Общепринятые нормы, будучи рациональными предписаниями, остаются в сфере сознания, ниже которого расположена сфера подсознания, или бессознательного, состоящая из стихийных импульсов. Поэтому самоконтроль в том числе означает сдерживание природной стихии, он основан на усилиях воли индивида. Чем выше у членов общества развит самоконтроль, тем меньше этому обществу приходится прибегать к внешнему контролю. И наоборот, чем меньше у людей развит самоконтроль, тем чаще приходится вступать в действие институтам внешнего социального контроля: милиции, судам, государству. Граждане, привыкшие подчиняться принудительному контролю, не развивая свой внутренний контроль, не способны брать на себя ответственность и обходиться без внешнего принуждения. Это тормозит развитие демократии и человеческого капитала. Концепция социального контроля П. Бергера Согласно концепции Питера Бергера, социальный контроль представляет собой общественную систему, которую можно представить как совокупность концентрических кругов, в центре которых стоит индивид (рис. 12.1).  Рис. 12.1. Круги социального контроля П. Бергера Политико-юридическая сфера составляет внешний, самый большой круг системы социального контроля. Помимо нашей воли государство взимает налоги, призывает на военную службу, заставляет повиноваться своим многочисленным правилам и установлениям, а если сочтет нужным, то может применить различные меры наказания, лишить свободы и даже жизни. Мораль, обычаи, нравы образуют следующий круг социального контроля, "давящий" на находящегося в его центре индивида. За нашей нравственностью наблюдают защищающие ее институты, родители, друзья, коллеги. Аморальность может наказываться изоляцией или исключением из группы, невоспитанность – тем, что вас не пригласят в гости и откажут от дома люди, которые ценят хорошие манеры, а эксцентричность может привести к потере шанса найти новое место работы. Профессиональная система, работа – это еще один круг социального контроля, менее широкий, чем первые два. Область профессиональной деятельности, на которой остановил свой выбор индивид, неизбежно песет ряд контролирующих воздействий, подчас весьма жестких. Так, бизнесмена контролируют лицензирующие, финансовые, юридические и иные инстанции, наемного работника – профсоюзы, администрация, подчиненного – руководитель, которого в свою очередь контролируют другие руководители, находящиеся на более высокой ступени управленческой иерархии. Не менее важны различные способы неформального контроля со стороны коллег, сослуживцев, сотрудников. Общественная среда (среда социального окружения) также представляет вполне самостоятельную систему социального контроля. Требования, установленные неписанными законами, варьируются очень сильно. Они могут включать в себя манеру одеваться и говорить, эстетические вкусы, политические и религиозные убеждения, предписания относительно того, как следует вести себя за столом, на приемах, в присутственных местах, клубах. Во всех этих и других случаях указанные требования составляют круги контроля, достаточно эффективно описывающие область возможных действий индивида в определенных ситуациях. Ближайший к индивиду круг социального контроля составляет группа людей, в которой проходит его частная жизнь, т.е. семья, близкие, друзья. Не следует полагать, будто давление в этом круге контроля самое слабое из всех, только потому что он лишен формальных средств принуждения. Это не так, ведь именно в данной сфере своей жизни индивид часто имеет важные для него социальные связи. Итак, индивид находится в центре концентрических кругов, каждый из которых отражает особую систему социального контроля. Это позволяет нам лучше понять, что место в обществе определяет положение человека относительно многих его ограничивающих и принуждающих сил. "Человеку, который последовательно перечисляет всех, кому он должен угождать в силу своего положения в системе концентрических кругов – от федеральной налоговой службы до собственной тещи, и в конце концов приходит к мысли, что общество всей своей громадой подавляет его, лучше не отвергать данную идею как временное невротическое расстройство". |