Содержание учебной дисциплины Основы судовождения

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

Плавучие предостерегательные знакиМорские плавучие предостерегательные знаки (ППЗ) – плавучие СНО, установленные на якорь для ориентировки мореплавателей, ограждения навигационных опасностей, обозначения положения морских каналов и фарватеров, подводных кабелей, рыболовных снастей, мест якорных стоянок и др. В силу специфики установки ППЗ они не могут использоваться для надежного определения места судна, так как нет уверенности (гарантии), что они находятся на штатном месте. Плавучий маяк (ПМ-к) – это судно специальной постройки, конструкция которого позволяет использовать его длительное время на якоре в открытом море, с размещенными на борту СНО, предназначенными для обозначения входа в узкость, ограждения навигационных опасностей и ориентирования по нему судов. Плавучие маяки применяются для ограждения опасностей или для указания подходных точек каналов и фарватеров в таких районах, где эта задача не может быть решена другими СНО. Светотехническое устройство плавмаяка должно обеспечивать достаточно яркий и требуемого характера огонь, свет которого, независимо от качки судна, должен быть всегда направлен к горизонту. На ПМ-ке должны быть все средства туманной сигнализации и средства для переговорной сигнализации и связи. Само судно должно иметь отличительную окраску корпуса (белая полоса с надписью названия ПМ-ка). За указанное на карте штатное место ПМ-ка принимаются координаты точки положения его якоря на дне, определенные наиболее надежным и точным способом с СКП не > 50 м, при этом радиус циркуляции ПМ-ка на якоре обычно не должен превышать > 4-х глубин места его постановки. На мачтах ПМ-ка устанавливают отличительные топовые фигуры. Днем на ПМ-ке поднимают установленные для него флаги. Маячные суда, как разновидность ПМ-ка, устанавливают в основном на мелководье. Они служат для ограждения малых глубин, обозначения входов в каналы, на фарватеры и пр. Днем маячные суда (боты) поднимают на ноках реев шары, а ночью зажигают (включают) присвоенные им огни. Имеют на борту надпись – название или №… Освещаемый поплавок – разновидность маячных судов – плот с надстройкой, фонарем и колоколом, действующим на волне. В зоне РДС (разделения движения судов) вместо ПМ-ка часто применяют стационарные маячные установки. Морские буи (МБ) применяются для предостережения судов об опасности на относительно больших расстояниях в дневное и ночное время при любом состоянии моря, а при наличии на буях ревуна они служат ориентиром и в условиях плохой видимости. По размерам и массе МБ подразделяются на:

Канальный буй (КБ) предназначен для обозначения бровок или осей каналов в защищенных от волнения мелководных районах (обычно конической формы) и используются только в период навигации. Ледовые (зимние) буи (Н-3, Н-2, Н-1) применяются для обеспечения безопасности плавания в течении всего года (обтекаемой, сигарообразной формы). Буи могут быть светящиеся (электрические или ацетиленовые) и несветящиеся. Огни буев действуют автоматически. На буях устанавливают технические приспособления для подачи звуковых сигналов (колокол, ревун и др.). Иногда на них устанавливают световые отражатели. Вехиприменяют как СНО в качестве самостоятельных знаков, а также в качестве дополнительных на особо опасных участках и контрольных знаков у буев для их дублирования и облегчения отыскания места установки буя в случае его смещения. Вехи – широко распространенный вид плавучего ограждения (просты, дешевы, более прост процесс постановки и съемки). В настоящее время применяют вехи морские и канальные (поплавок из листовой стали, металлическая труба, деревянный шест с топовой фигурой и РЛО). Топовые фигуры вех, их шесты окрашивают в соответствии с Международной ассоциации маячных служб (МАМС). Требования к ППЗ. ППЗ должны удовлетворять следующим требованиям:

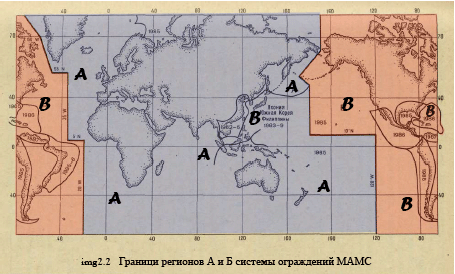

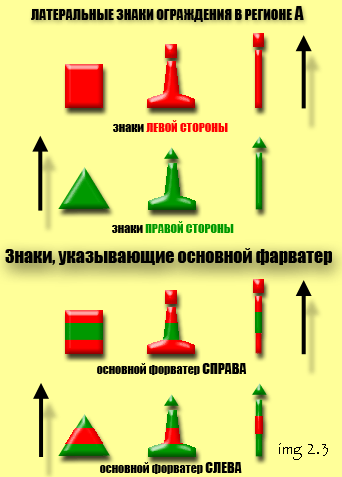

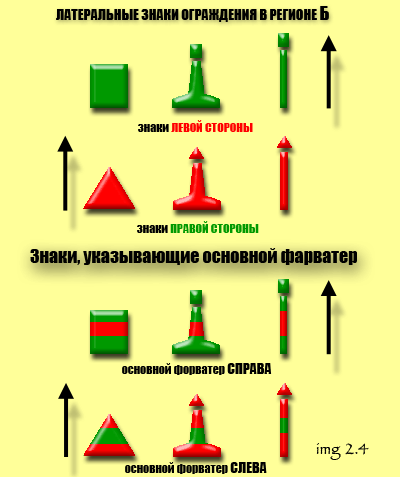

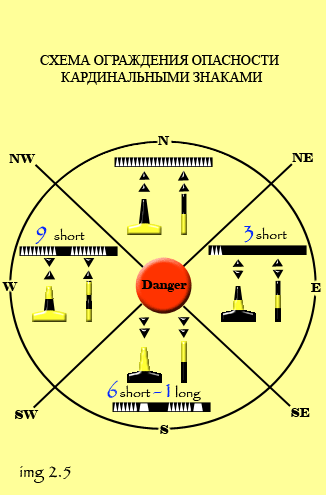

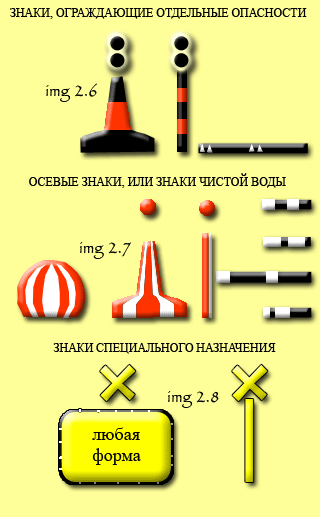

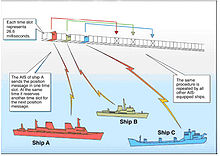

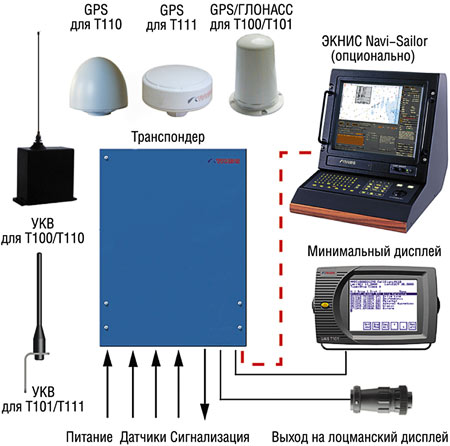

Отдельно лежащие опасности ( ≤ 100 м) ограждают одним знаком (буй или веха): если размеры опасности имеют > 100 м – ее ограждают с 4-х сторон. Также ограждают затонувшее судно: при L ≤ 100 м – один знак, а при L > 100 м – два знака. Опасности, отстоящие от берега на S ≤ 1 мили, ограждают обычно с 3-х сторон – справа, слева и с моря (если S > 1 мили – с 4-х сторон). Опасность, идущую от берега, ограждают у ее оконечности буем и дублирующей вехой. Во всех случаях количество выставляемых ППЗ определяется из условия: –дальности видимости соседних ППЗ должны перекрываться не < чем на 30% (в опасных от мин районах – 50%). Если опасность ограждена светящимся знаком, дальность видимости которого больше требуемой, то границы опасности ограждают вехами. На отдельных опасностях протяженностью не > 1/2 дальности видимости ППЗ может быть поставлен светящийся буй с РЛО на ближайшей к рекомендованному пути стороне опасности, а другие ее стороны ограждены вехами. На точность положения ППЗ целиком полагаться нельзя, так как под влиянием различных причин буи и вехи могут быть снесены со своего штатного места. Мореплавателям следует всегда помнить о деталях постановки ППЗ, при любой возможности проверять их положения и о всех расхождениях с картой, сообщать начальникам пароходств, портов и местным органам ГУНиО. 2. Системы ограждения навигационных опасностей Система ограждений международной ассоциации маячных служб (МАМС) Существующая система ограждения с помощью буев и вех - результат работы международных конференций по унификации систем ограждения. В результате длительных дискуссий в 1976 г. Международная ассоциация маячных служб (МАМС) и Международная морская организация (ИМО) разработали унифицированную систему, которая получила наименование "Система А - комбинированная кардинально-латеральная система плавучего ограждения (красный слева)". Система включает плавучие знаки пяти типов: 1) латеральные; 2) кардинальные; 3) ограждающие отдельные опасности; 4) начальные точки и ось фарватера (канала) и середину прохода (осевые, или знаки чистой воды); 5) специального назначения. Мировой океан разделен на два региона: регион А и регион Б , которые отличаются принципом использования красного и зеленого цветов для ограждения сторон фарватера латеральными знаками. Страны, принявшие красный цвет окраски средств навигационного оборудования (СНО) с левой стороны фарватера, относятся к региону А; страны, принявшие зеленый цвет окраски СНО с левой стороны фарватера,- к региону Б. При этом направление фарватера в обоих регионах считается с моря, а в отдельных случаях оговаривается специально. Латеральные знаки, используемые в регионах А и Б для ограждения сторон фарватеров, отличаются друг от друга. Остальные типы знаков являются общими.  Латеральные знаки (знаки левой и правой стороны) выставляются по принципу ограждения сторон фарватера. Стороны ограждаются буями или вехами. На корпусах буев могут наноситься цифры или буквы. Нумерация буев по возрастающей величине или обозначение буквами в алфавитной последовательности ведется со стороны моря.  В регионе А на латеральных знаках, выставляемых на левой и правой сторонах фарватера, зажигаются соответственно красные и зеленые огни.  В регионе Б на латеральных знаках, выставляемых на левой и правой сторонах фарватера, зажигаются соответственно зеленые и красные огни. Кардинальные знаки выставляются по принципу ограждения навигационных опасностей относительно стран света и обозначают сторону, с какой следует обходить ограждаемую опасность. С этой целью горизонт вокруг Навигационной опасности условно делится на секторы: северный N — между румбами NW и NE, восточный Е — между румбами NE и SE, южный S — между румбами SE и SW западный w — между румбами SW и NW. Кардинальные знаки выставляются в одном, нескольких или во всех секторах и по их наименованию подразделяются на северные, восточные, южные и западные. Буи и вехи выставляются: северные к N. восточные к Е, южные к S, западные к W от опасности. Для кардинальных знаков определенная форма не установлена, но, как правило, они представляют собой столбовидные буи и вехи. Топовая фигура на кардинальных знаках имеет вид двух черных конусов. Кардинальные знаки имеют особую систему проблесковых огней с характером — очень частый ОЧ (100 или 120 проблесков в минуту) или частый Ч (50 или 60 проблесков в минуту). Цвет огня кардинальных знаков белый. Число частых или очень частых проблесков 3, 6 или 9, установленное для кардинальных знаков, избрано для облегчения их запоминания с учетом того, что расположение знаков относительно опасности и число проблесков ассоциируется с расположением соответствующих цифр на циферблате часов. Длительный проблеск продолжительностью не менее 2 с для огней южных кардинальных знаков установлен с целью отличия их от огней, имеющих 3 или 9 очень частых или частых проблесков. Северный— ОЧ или Ч. Восточный— 0Ч(3) или Ч(3) — три очень частых или частых проблеска с последующей темнотой. Южный —0Ч(6) ДлПр или Ч(6) ДлПр —шесть очень частых или частых проблесков с последующим длительным проблеском продолжительностью не менее 2 с, за которым следует темнота. Западный — 0Ч(9) или Ч(9) —девять очень частых или частых проблесков с последующей темнотой.  Знаки, ограждающие отдельные опасности незначительных размеров, выставляются непосредственно над опасностью и могут быть обойдены с любой стороны. Они окрашены в черный цвет с одной или несколькими красными горизонтальными полосами. Топовая фигура имеет вид двух черных шаров, расположенных один над другим. Характер огня — проблесковый (2 Пр), цвет огня - белый. Осевые знаки, или знаки чистой воды служат для обозначения оси фарватера или в качестве подходных. Они представляют собой буи сферической или столбовидной формы и вехи с топовой фигурой в виде красного шара. Эти знаки являются единственным типом знаков, которые окрашены вертикальными полосами (красными или белыми). На знаках могут зажигаться белые огни с характером: Изо - изофазный Зтм - затмевающийся, ДлПр - длительно-проблесковый; Мо (А) (• -) - буква А по азбуке Морзе.  Знаки специального назначения предназначены для обозначения специальных районов или объектов, показанных на картах или описанных в других навигационных документах, например знаки, ограждающие районы свалки грунта, подводные кабели и трубопроводы, обозначающие районы военных учений и зоны отдыха и другие подобные районы. Знаки специального назначения имеют желтую окраску. На знаках может устанавливаться топовая фигура в виде желтого косого креста. Сами знаки могут иметь любую форму. На знаках зажигаются желтые огни, характеристика которых (Пр) отличается от характеристики белых огней других знаков. На корпусе буев специального назначения могут наноситься цифры или буквы, позволяющие определить их назначение. Ограждение «новых опасностей». Термин «новая опасность» служит для обозначения опасностей, еще не описанных в навигационных документах. При ограждении новых опасностей используется дублирование обычных ограждающих знаков. Знак, ограждающий новую опасность, может быть оборудован радиолокационным маяком-ответчиком с опознавательным сигналом «Д» (— • • ) по азбуке Морзе. 3. Системы контроля движения судна. Aвтоматическая идентификационная система АИС(Aвтоматическая идентификационная система, (англ. AISAutomaticIdentificationSystem) – в судоходстве система служащая для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных с помощью радиоволн УКВ— диапазона. В последнее время появилась тенденция трактовать АИС как (Aвтоматическая информационная система, (англ. AISAutomaticInformationSystem), что связано с расширением функциональности системы по сравнению с ординарной задачей идентификации судов. В соответствии с конвенцией СОЛАС является обязательным для судов водоизмещением свыше 300 тонн. Суда и яхты с меньшим водоизмещением могут быть оборудованы прибором класса Б. Передача данных осуществляется на международных каналах связи AIS 1 и AIS 2 в протоколе SOTDMA (англ. Self Organising Time Division Multiple Accsess). Применяется частотная модуляция с манипуляцией GMSK. АИС предназначена для повышения уровня безопасности мореплавания, эффективности судовождения и эксплуатации систем управления движением судов (СУДС), защиты окружающей среды, обеспечивая выполнение следующих функций:

АИС система включает в себя следующие компоненты:

Действие АИС основано на приеме и передачи сообщений по УКВ волнам. Передатчик АИС работает на более длинных волнах, чем радары, что позволяет производить обмен информацией не только на прямых расстояниях, но и местности, имеющей препятствия в виде не очень больших объектов, а также при плохих погодных условиях. Хотя достаточно одного радиоканала, некоторые АИС системы передают и получают по двум радиоканалам для того, чтобы избежать проблем интерференции и не нарушать коммуникацию других объектов. Сообщения АИС могут содержать:

Предусмотрена передача дополнительной текстовой информации между терминалами АИС (пейджинг). Передача такой информации возможна как в адрес всех терминалов в радиусе действия, так и одному определенному терминалу. В целях обеспечения унификации и стандартизации АИС в Международном Регламенте Радиосвязи закреплено для использования в целях АИС два канала: AIS-1 (87В — 161,975 МГц) и AIS-2 (88В — 162,025 МГц), которые должны использоваться повсеместно, за исключением регионов с особым частотным регулированием. Скорость передачи цифровой информации в канале АИС выбрана 9600 бит/с. Работа каждой станции АИС (мобильной или базовой) жестко синхронизирована по времени UTC с погрешностью не более 10 мкс от встроенного приемника ГНСС (в РФ по сигналам комбинированного приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS). Для передачи информации используются непрерывно повторяющиеся кадры длительностью 1 минута, которые разбиваются на 2250 слотов (временных интервалов) длительностью по 26,67 мс. Для текста используется 6-битовые коды ASCII Статическая информация:

Данные передаются каждые 6 минут Динамическая информация:

и прочая информация от репиторов и датчиков электрорадионавигационных приборов и систем. Другая информация

Пропускная способность каждого канала — до 2000 сообщений в минуту. Конфигурация АИС  |