Составители Богданов В. П., Основы функционирования и эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полетов авиации. Таганрог Издво тти юфу, 2014. 104 с

Скачать 2.63 Mb. Скачать 2.63 Mb.

|

|

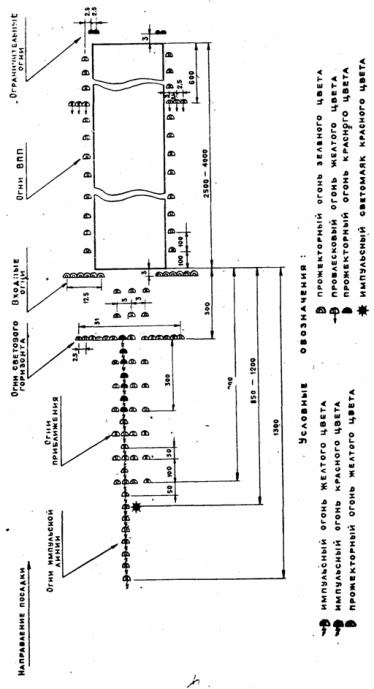

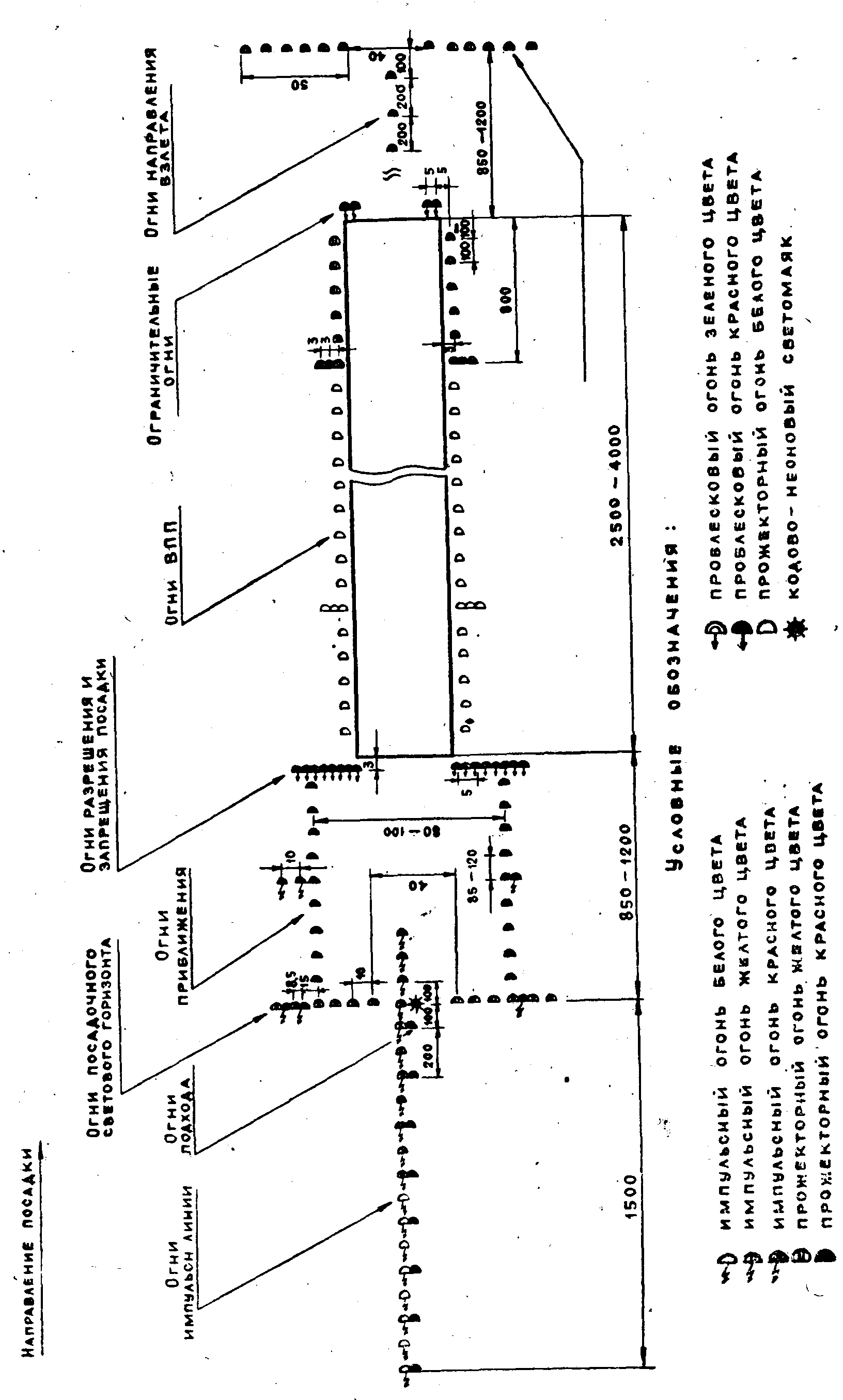

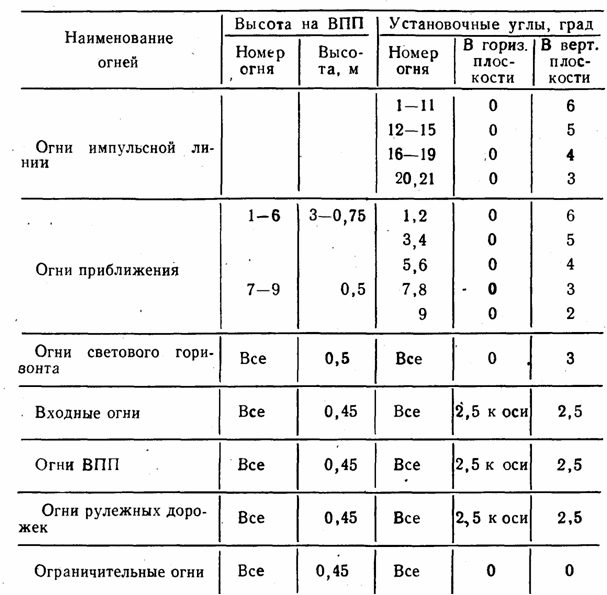

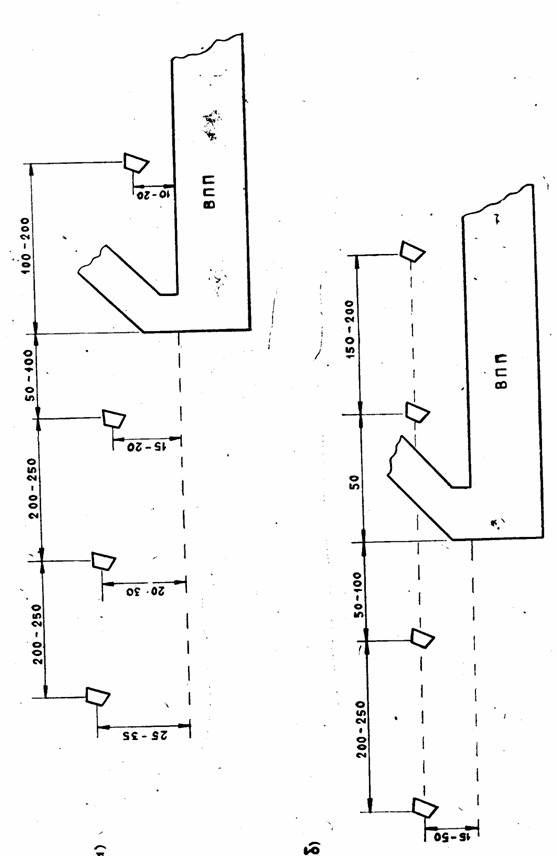

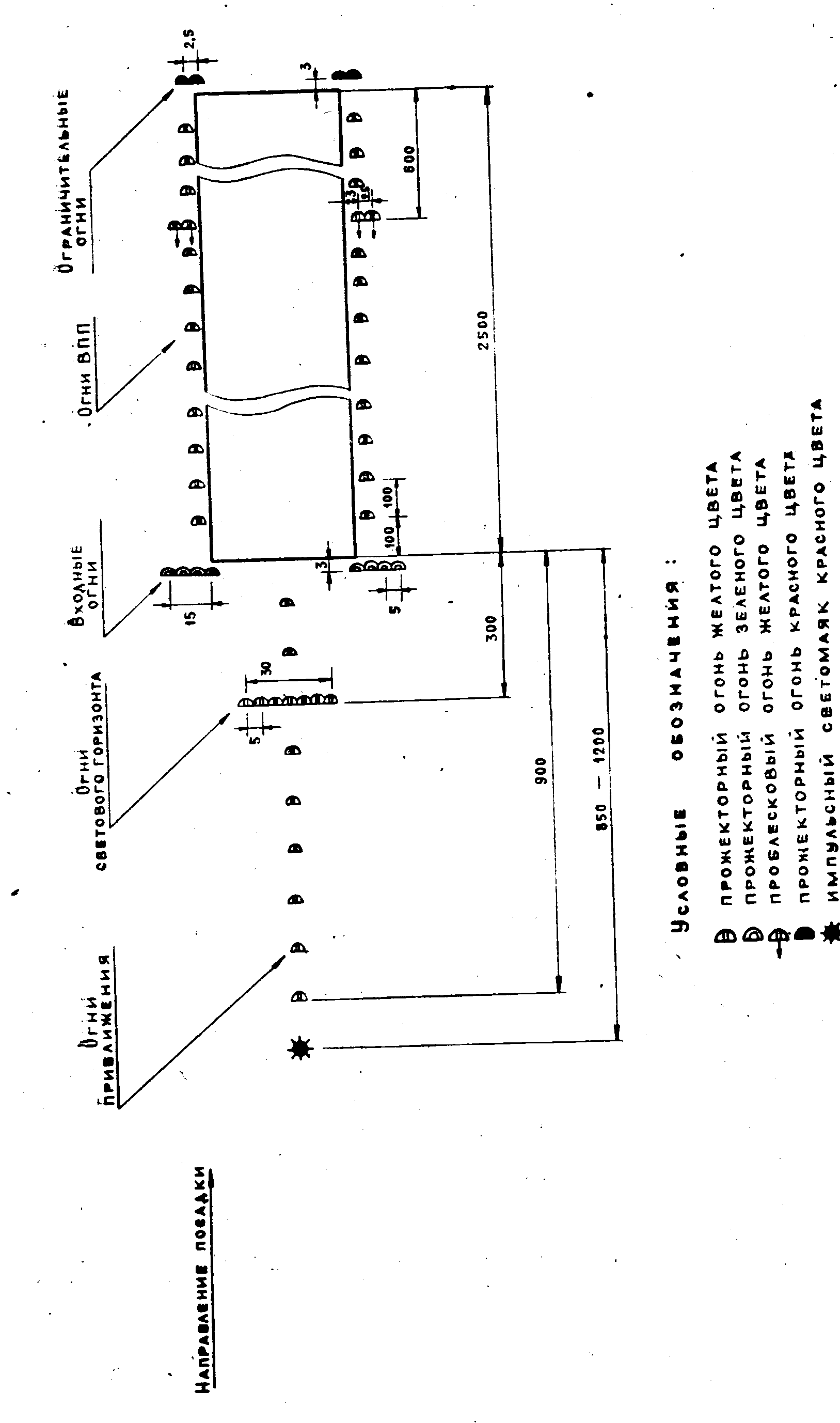

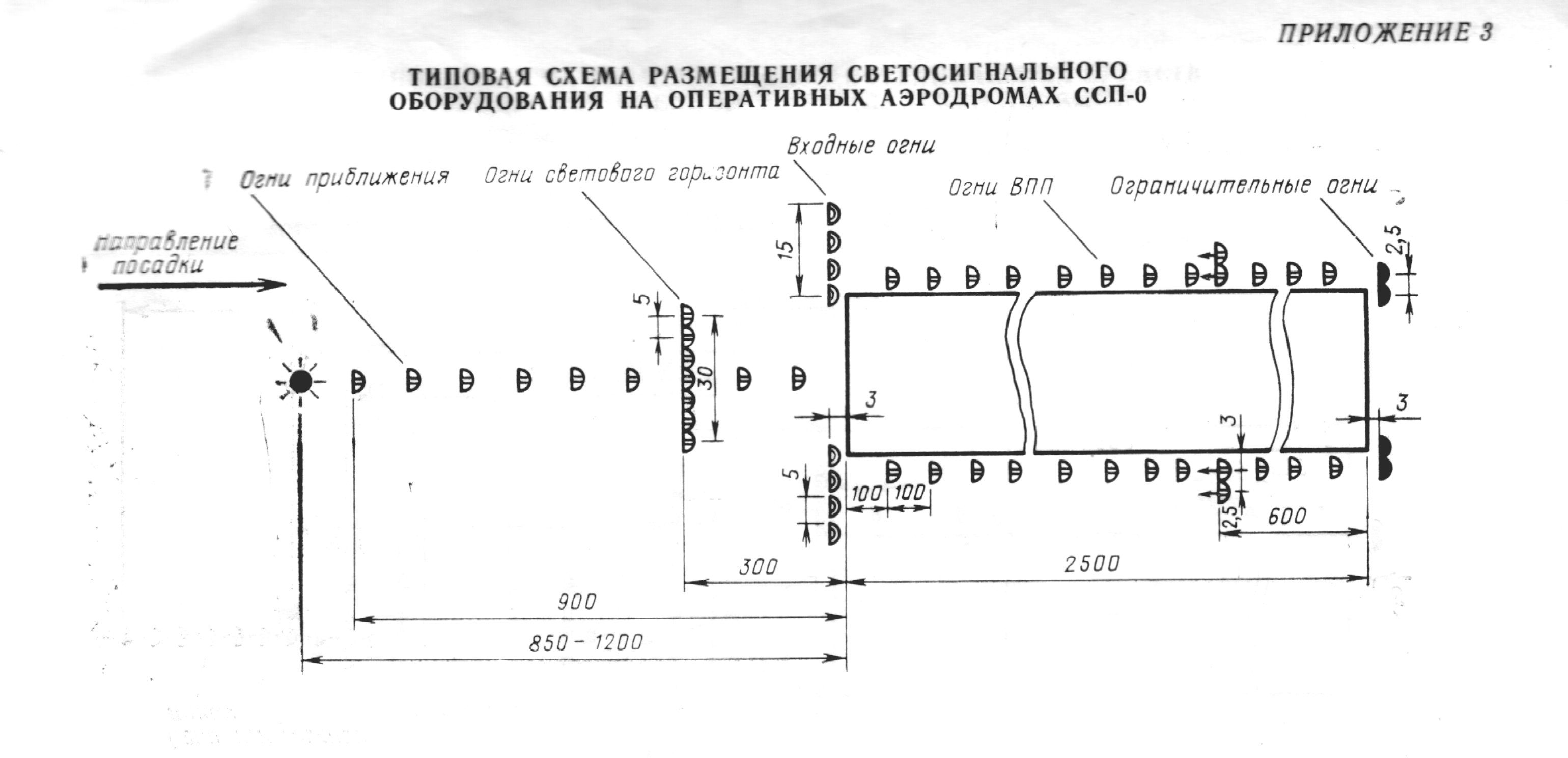

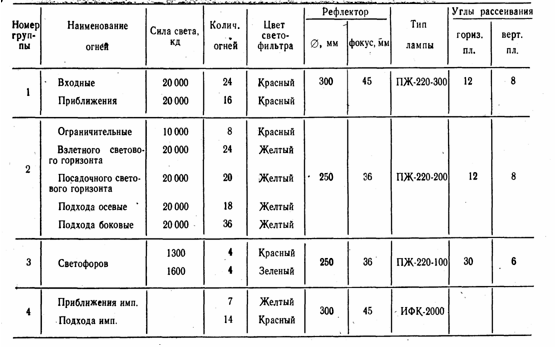

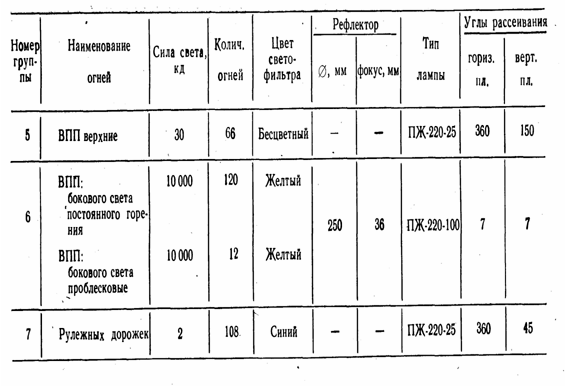

Глава 3 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АЭРОДРОМОВ 3.1. Общие сведения о светотехническом оборудование аэродромов Светосигнальные средства вместе с радиотехническими средствами предназначены для обеспечения конечного этапа захода на посадку, посадки и взлета ЛА ночью и днем при установленных для данного аэродрома минимумах, а также для обеспечения руления и регулирования движения ЛА по аэродрому. Начало развития авиационной светотехники в Советском Союзе относится к 1920 г., когда был поставлен вопрос об организации в нашей стране регулярных ночных полетов. Изучение условий и создание для этой цели необходимого светосигнального оборудования было поручено группе специалистов под руководством профессора В. С. Кулебакина. Вначале аэродромы и воздушные трассы маркировались простейшими светосигнальными огнями и светомаяками (1923 г.). Опыт применения этого оборудования показал, что для производства безопасного захода на посадку, выполнения посадки, руления по аэродрому, взлета необходимо использовать не отдельные огни, а системы (комплексы) светотехнического оборудования, размещенные на аэродроме по типовым схемам. Поэтому начиная с 1950 г. аэродромы оснащаются сложным комплексом светотехнических средств. Качественным переходом в развитии светосигнального оборудования явилась разработка в 1958 г. отечественной системы огней высокой интенсивности «Свеча-2». В настоящее время светосигнальное оборудование аэродромов и воздушных трасс объединяет в себе комплексы светотехнического оборудования и отдельные светотехнические средства (кодово-неоновые светомаяки, импульсные светомаяки, прожекторные станции). Комплексы светотехнического оборудования аэродромов предназначены для светового обозначения ВПП и ее участков, полосы приближения к ВПП, обозначения рулежных дорожек (РД), а также управления движением по аэродрому в целях обеспечения летчика визуальной информацией, используемой при заходе на посадку, посадке (взлете) и рулении в различных условиях видимости. В состав комплексов светотехнического оборудования входят светосигнальные огни (фонари), электрическое оборудование, соединительные кабели и аппаратура питания и управления, размещаемые на аэродроме по определенной схеме. Светосигнальные огни указывают летчику направление на продольную ось ВПП, линию горизонта, границы ВПП и РД, начало концевой полосы безопасности (КПБ), направление пробега после посадки и при взлете. Световые характеристики, места установки и углы разворота огней в горизонтальной и вертикальной плоскостях выбираются такими, чтобы летчик отчетливо видел огни не только при заходе на посадку точно по линиям заданного курса и глиссады снижения, но и при отклонении от них в определенных пределах. Для облегчения летчику возможности определения место положения ЛА по отношению к ВПП каждая группа огней оборудуется светофильтрами определенного цвета и отличается от других групп своим расположением. Кроме того, аппаратура управления обеспечивает создание специальных режимов работы некоторых огней. К ним относятся, например, проблесковый режим, режим бегущей световой дорожки и др. С целью обеспечения требуемой дальности видимости и исключения слепящего воздействия, исходя из условий применения, используют ступенчатое регулирование силы света огней. Основными факторами, влияющими на дальность видимости световых сигналов, являются: сила света источника; состояние атмосферы; величина пороговой освещенности (минимальная величина освещенности, ниже которой человеческий глаз не реагирует на свет) и яркость фона, на котором наблюдается световой сигнал. Сила света (или пространственная плотность светового потока) измеряется в канделах и обозначается кд. Силой света I называется световой поток ЛФ в люменах, излучаемый точечным источником света, приходящимся на единицу телесного угла AQ в стерадианах: Кандела (от латинского слова candela— -свеча) — это сила света, испускаемого с площади 1/600000 м2 сечения полного излучателя в перпендикулярном к этому сечению направлении при температуре затвердевания платины 2042°К и давлении 101 325 Па. В зависимости от силы света источника различают огни малой интенсивности ОМИ (I<10000кд) и огни высокой интенсивности ОВИ I>10000кд). Исходя из требований НПП к обеспечению посадки ЛА, ВПП оборудуются различными по тактико-техническим данным комплексами светотехнического оборудования с огнями малой и высокой интенсивности. Комплексами светотехнического оборудования с ОМИ оборудуются ВПП, предназначенные для визуальной или не-категорированной инструментальной посадки ЛА. К ним относятся: подвижные «Луч-2М» с машинами № 5 и 6; упаковочные АС-59УМ, «Луч-2МУ»; стационарные «Свеча-1». В данных комплексах яркость огней в основном не регулируется. Комплексами светотехнического оборудования с ОВИ оборудуются ВПП, предназначенные для категорированной посадки ЛА. К ним относятся: подвижные «Луч-ЗМ1», «Луч-4П», «Луч-4М»; упаковочные «Луч-4у»; стационарные «Свеча-2», «Свеча-3», «Свеча-ЗМ». В данных комплексах яркость огней регулируется в зависимости от метеоусловий. Перечисленные комплексы светотехнического оборудования развертываются на аэродромах по типовым схемам. В соответствии с совместным приказом ГК ВВС и МГА № 43/32 от 28.02.1989 г. «О вводе в действие типовых схем размещения радиотехнических средств и светосигнального оборудования на аэродромах СССР» для аэродромов ВВС и МАП предписано использование схем размещения ССП-1 и ССП-0. Переход на эти схемы будет осуществляться постепенно, по мере поступления из предприятий промышленности соответствующих комплексов светотехнического оборудования. В настоящее время на значительной части аэродромов ВВС продолжают еще использоваться типовые схемы размещения светосигнального оборудования СП-1 (СП-2). 3.2. Схема размещения светосигнального оборудования СП-1 (СП-2) на аэродроме В состав светосигнального оборудования, развертываемого по схеме СП-1 (СП-2), входят следующие группы огней (рис. 3.1): огни подхода, огни импульсной линии, огни -посадочного светового горизонта, огни приближения, огни разрешения и запрещения посадки, огни ВПП, ограничительные огни, огни направления валета, огни взлетного светового горизонт, огни рулежных дорожек, огни светофоров и аэродромные световые указатели. Кроме того, на аэродроме развертываются отдельные светотехнические средства: аэродромные прожекторные станции и кодово-неоновый светомаяк. Рассмотрим назначение, цвет излучения и размещение каждой группы огней. Огни подхода постоянного горения и огни импульсной линии устанавливаются по линии продолжения продольной оси ВПП. Они предназначены для указания летчику направления на ось- ВПП. Цвет излучения огней подхода постоянного горения — красный. Устанавливаются равномерно на продолжении оси ВПП от БПРМ в сторону ДПРМ на расстоянии 200 м один от другого в количестве восьми огней на каждом направлении посадки, причем первый огонь от БПРМ размещается на расстоянии 100 м. Направление излучения огней в сторону, противоположную ВПП. Огни устанавливаются, как правило, совместно со щитами дневного ориентирования. Отклонение огней от оси ВПП допускается не более 0,2 м. Огни импульсной линии устанавливаются в количестве 25 шт. в следующем порядке: на продолжении оси ВПП со стороны захода самолетов на посадку через каждые 100±5 м устанавливаются 19 огней (-первые восемь огней — белые, последующие восемь огней — желтые и затем три огня — красные); три огня устанавливаются в посадочном световом горизонте, из них два огня — в левой части огней светового горизонта (между четвертым и пятым и между пятым и шестым огнями) и один огонь — в правой части светового горизонта (между четвертым и пятым огнями); три огня устанавливаются в полосе приближения на одной линии с импульсными огнями, расположенными в посадочном световом горизонте. Огни импульсной линии включаются в СМУ и имеют две ступени яркости (энергия вспышек 25 и 100 Дж). Огни должны работать в режиме «бегущей молнии», т. е. в режиме поочередных вспышек света, бегущих в направлении к ВПП, и последующих вспышек одновременно трех импульсных огней в световом горизонте, а затем трех импульсных огней в полосе приближения. Огни посадочного светового горизонта устанавливаются перпендикулярно к линии продолжения продольной оси ВПП и создают искусственный горизонт. Световые горизонты дают информацию летчику о поперечном крене самолета и пространственную ориентировку по отношению к поверхности ВПП при подходе к БПРМ. Цвет излучения — оранжевый. Устанавливаются на расстоянии.850—1200 м от торца ВПП, как правило, в створе с БПРМ. В отдельных случаях в зависимости от условий местности допускается переносить линию огней светового горизонта от участка БПРМ на расстояние до 150 м в сторону ВПП и на расстояние до 1000 м — в противоположную сторону. На каждом направлении посадки устанавливается по> 12 огней — по шесть огней в каждую. сторону от оси ВПП. Расстояние от оси ВПП до первых огней светового горизонта. 20 м, между огнями—10 м. Направление излучения огней — в сторону, противоположную ВПП. Огни приближения служат для указания летчику направления полета самолета на ВПП после прохода БПРМ. Цвет излучения огней подхода — красный. Устанавливаются между торцом ВПП и БПРМ параллельно продолжению оси ВПП с двух сторон на одинаковом расстоянии от оси 40—50 м. В каждом ряду устанавливается по девять огней. Расстояние между ними 85—120 мв зависимости от удаления БПРМ от торца ВПП. Огни разрешения посадки предназначены для обозначения начала ВПП и указания летчику на возможность производить приземление. Цвет излучения огней — зеленый. Режим работы — проблесковый с частотой 90 проблесков в минуту. Огни запрещения посадки служат для подачи летчику сигнала о запрещении посадки. Цвет излучения огней — красный.. Режим работы — проблесковый с частотой 90 проблесков в минуту. Огни разрешения и запрещения посадки устанавливаются на расстоянии 3 м от торца ВПП на линии, перпендикулярной к оси ВПП. Огни размещаются двумя группами (слева и справа от оси ВПП) в один ряд. В каждой группе по четыре красных огня запрещения и четыре зеленых огня разрешения посадки. Расстояние между ними 5м.- Огни ВПП предназначены для обозначения продольных границ ВПП, указания направления разбега и пробега самолета и обозначения конечного участка ВПП (600 м). Цвет излучения огней — белый, а огней ВПП на последнем 600-м участке— желтый. Огни ВПП устанавливаются параллельно боковым кромкам ВПП на расстоянии 3 м от последних. Расстояние между огнями—100 м; На расстоянии 600 м от торца ВПП перпендикулярно к оси в сторону от ВПП через 3 м один от другого и от первого желто-белого огня устанавливаются дополнительно с каждой стороны ВПП по два огня желто-белого цвета. Ограничительные огни служат для обозначения конца ВПП и запрещения дальнейшего движения самолета. Цвет излучения огней — красный. Режим работы проблесковый с частотой 45 проблесков в минуту. Устанавливаются на линии огней разрешения и запрещения посадки — по два огня с левой и правой стороны от* оси ВПП. Первый ограничительный огонь каждой пары устанавливается на расстоянии 5 м, а второй— 10 м от продолжения линии огней ВПП в сторону оси ВПП. Излучение огней — в сторону ВПП. Огни направления взлета предназначены для указания летчику направления оси ВПП при взлете. Цвет излучения огней — красный. Огни взлетного светового горизонта служат для визуальной ориентировки летчика о пространственном положении самолета при взлете. Цвет излучения огней — оранжевый. / Огни направления взлета и взлетного светового горизонта устанавливаются: три огня направления взлета — на продолжении оси ВПП (первый огонь — на расстоянии 100 м от линии светового горизонта в сторону ВПП, два последующих огня — в сторону ВПП через каждые 200 м); J2 огней взлетного светового горизонта (по шесть огней с каждой стороны от оси ВПП) —как правило, на общи конструкциях совместно с огнями посадочного светового горизонта. Расстояние между огнями аналогично расстоянию между огнями посадочного светового горизонта. Огни направления взлета и взлетного светового горизонта .должны устанавливаться так, чтобы при 'взлете самолета они были видны летчику не менее чем с средины ВПП. Огни рулежных дорожек (РД) предназначены для обозначения границ рулежных дорожек и указания летчику направления руления самолета. Цвет излучения огней — синий. Устанавливается по обеим сторонам РД с внешней стороны покрытия на расстоянии 2—5 м от его кромки. Расстояние между огнями должно быть 50±5 м. На углах поворота РД и в местах их примыкания к ВПП устанавливаются спаренные рулежные огни на расстоянии 3 м один от другого. Огни светофоров служат для разрешения и запрещения выруливания самолета на ВПП или рулежную дорожку. Цвет излучения огней—соответственно зеленый и красный.  Рис. 3.1. Рис. 3.1. Рис.3.2 Аэродромные световые указатели (светосигнальные знаки) предназначены для регулирования движения на аэродроме, разрешения или запрещения движения самолетов и спецтранспорта по рулежным дорожкам ВПП. Кроме того, на аэродроме могут устанавливаться глиссадные огни и осевые огни ВПП. . Глиссадные огни служат для визуального контроля летчиком глиссады планирования самолета. Осевые огни ВПП предназначены для указания летчику продольной оси ВПП при взлете и посадке самолетов. Опыт использования светосигнального оборудования аэродромов, развернутого по схемам СП-1 (СП-2) для обеспечения полетов, показал, что эти схемы обладают рядом недостатков. Основным из них является то, что при выполнений захода на посадку и посадке, когда самолет находится на курсовой линии от БПРМ до ВПП, отсутствуют осевые огни, что воспринимается летчиком как перерыв в получении визуальной информации от светосигнальных огней на наиболее ответственном этапе. Кроме того, белый цвет огней ВПП, особенно в тумане, способствует созданию светящегося ореола вокруг каждого огня. Ореолы соседних огней сливаются и образуют общее световое поле, не позволяющее дет*чику выделить боковые границы ВПП. Развертывание светосигнального оборудования на военных аэродромах по схемам ССП-1 и ССП-0 вызвано стремлением устранить перечисленные недостатки, присущие схемам СП-1 (СП-2) и одновременно достичь определенной унификации с размещением светосигнального оборудования на аэродромах министерства гражданской авиации. 3.3. Схема размещения светосигнального оборудования ССП-1 Рассмотрим основные отличия схемы размещения ССП-1 от схем СП-1 (СП-2). 1. Схема ССП-1 позволяет обеспечить посадку и взлет самолетов в различных метеоусловиях вплоть до первой категории метеоминимума 60X800 м при наличии на аэродроме комплекса светотехнического оборудования типа «Луч-4М», доработанных комплексов «Луч-4У(П)>>, «Свеча-2», «Свеча-3» и другого оборудования с аналогичными светотехническими характеристиками. 2. В схеме ССП-1 отсутствуют огни запрещения посадки, огни световой глиссады, осевые огни, огни направления взлета, огни взлетного светового горизонта. Кодово-неоновый светомаяк заменен на импульсный светомаяк МИ-1. 3. С целью унификации терминов, используемых для обозначения огней на аэродромах МО и МГА, огни подхода переименованы в огни приближения и установлены в три ряда вместо двух. Кроме того, осевые огни, ранее располагаемые в полосе подхода, размещаются в полосе приближения (не далее 1300 м от торца ВПП). 4. Огни посадочного светового горизонта устанавливаются не на траверсе БПРМ, а на удалении 300- м от торца ВПП. 5. На всех огнях с белыми светофильтрами произведена замена светофильтров на желтые. Это позволило на порядок уменьшить размеры светящегося ореола вокруг огней. 6. Введен проблесковый режим работы огней, обозначающий конечный (600м) участок ВПП. 7. Изменены название, состав, цвет и размещение групп огней. Перечисленные изменения позволили создать более компактную, четкую и однозначную световую картину в полосе приближения и обеспечить условия для уверенного распознавания летчиком начала и боковых границ ВПП. В состав комплекта оборудования, развертываемого по* схеме ССП-1, входят следующие группы огней (рис. 3.2): огни импульсной линии, огни приближения, огни светового горизонта, входные огни, огни ВПП, ограничительные огни и огни рулежных дорожек. Кроме перечисленных групп огней на аэродроме развертываются отдельные светотехнические средства: импульсный светомаяк МИ-1 и аэродромные прожекторные станции. Рассмотрим размещение и цвет излучения каждой группы огней. Огни импульсной линии устанавливаются равномерно на продолжении оси ВПП в количестве 21 огня. Первый импульсный огонь устанавливается на удалении 1300 м от торца ВПП. Остальные огни размещаются в направлении ВПП на расстоянии 50 м один от другого. Цвет первых четырнадцати огней — желтый, последних семи — красный. Огни образуют бегущую световую линию, указывающую направление на ось ВПП. Импульсные огни обязательны только для категорированных направлений посадки самолетов на ВПП. В других случаях они могут быть заменены на огни постоянного горения. Огни приближения устанавливаются в девять рядов перпендикулярно к линии продолжения оси ВПП. Расстояние между рядами 100 м. Первый ряд развертывается на удалении 900 м, последний— 100 м от торца ВПП. Все девять рядов содержат по три огня постоянного горения желтого цвета. В первых семи рядах средние огни устанавливаются совместно с соответствующими импульсными огнями, причем с левой стороны устанавливается импульсный огонь, с правой — огонь постоянного горения. Расстояние от линии продолжения оси ВПП до крайних огней в ряду —3 м. В двух последних рядах средний огонь устанавливается на продолжении оси ВПП, Расстояние между средним и крайним огнями 3 м. Огни светового горизонта устанавливаются перпендикулярно по отношению к линии продолжения оси ВПП совместно с седьмым рядом огней приближения на удалении 300 м от начала ВПП и создают искусственный горизонт, который дает информацию летчику о поперечном крене самолета- В состав огней светового горизонта входят десять огней постоянного горения желтого цвета. Расстояние между огнями светового горизонта, а также между крайним огнем приближения и огнем светового горизонта одинаково и равно 2,5 м. Входные огни служат для обозначения начала ВПП и представляют собой огни постоянного горения. Цвет огней зеленый. Огни размещаются двумя группами по 6 огней в группе симметрично оси ВПП. Расстояние ряда входных огней от торца ВПП — Зм. Третьи огни, считая от оси ВПП, устанавливаются на продолжении огней ВПП. Расстояние между соседними огнями — 2,5. м. Огни ВПП предназначены для обозначения границ ВПП и конечного участка ВПП (600 м). Цвет излучения — желтый. Устанавливаются на удалении 3 м от боковых границ ВПП. Расстояние между соседними огнями 100 м. За 600 м до конца, ВПП перпендикулярно к оси полосы устанавливаются по три огня- желтого цвета, работающих в проблесковом режиме с частотой 45 проблесков в минуту. Расстояние первого огня от боковой границы полосы 3 м, а расстояние между соседними огнями 2,5 м. Ограничительные огни красного цвета постоянного горения служат для обозначения конца ВПП. Устанавливаются двумя группами симметрично оси ВПП по Два огня в группе. Расстояние- ряда огней от торца ВПП 3 м. Расстояние от линии продолжения огней ВПП до первого ограничительного огня в сторону ВПП 2,5 м, расстояние между огнями в группе также 2,5 м. Огни рулежных дорожек устанавливаются по обеим сторонам рулежных дорожек на расстоянии 2—5 м от искусственного покрытия. Цвет огней — синий, расстояние между 'огнями 100 м. На участках поворота рулежных дорожек и в местах их примыкания к- ВПП устанавливаются спаренные огни по биссектрисам угла поворота на расстоянии 3 м один от другого. Высоты и установочные углы огней приведены в табл.3.1. Светофоры предназначены для регулирования движения самолетов по аэродрому. Устанавливаются в местах примыкания рулежных дорожек к ВПП. Имеют светофильтры с рассеивателями красного и зеленого цвета. В схему светосигнального оборудования ССП-1 вместо КНС включен импульсный светомаяк МИ-1, который устанавливается на продолжении 'оси ВПП совместно с БПРМ, т. е. на удалении 850—1200 м -от торца ВПП. Цвет излучения— красный. Частота мерцаний — одно мерцание в секунду. Для подсвета полосы приземления самолета параллельно оси ВПП устанавливаются четыре прожекторные станции. Возможные варианты размещения прожекторных станций типа АПМ-90 и АПП-90 на аэродроме приведены на рис. 3.3. Сторона размещения прожекторов относительно ВПП должна быть такой, чтобы при их включении исключалось ослепление лиц группы руководства полетами. Окончательное решение по варианту размещения прожекторных станций определяется облетом и утверждается командиром авиационной части. Таблица 3.1.  В состав светосигнального оборудования, развертываемого по схеме ССП-0, входят следующие группы огней (рис. 3.4): огни приближения, огни светового горизонта, входные огни, огни ВПП и ограничительные огни. Огни приближения устанавливаются на линии продолжения оси ВПП в количестве девяти огней постоянного горения желтого цвета. Первый огонь устанавливается на расстояние 900 м от торца ВПП, остальные огни — в направлении ВПП на расстоянии друг от друга 100 м. Огни светового горизонта содержат шесть огней постоянного горения желтого цвета и устанавливаются перпендикулярно и симметрично линии продолжения оси ВПП на удалении 300 м от ее торца. Расстояние между огнями, а также между огнем приближения и огнями светового горизонта 5 м. Входные огни устанавливаются на удалении 3 м от торца ВПП двумя группами по четыре огня в группе симметрично оси ВПП. Цвет свечения — зеленый. Вторые огни, считая от оси ВПП, устанавливаются на линии продолжения огней ВПП. Расстояние между соседними огнями —5 м. Огни ВПП и ограничительные огни устанавливаются аналогично одноименным огням в схеме ССП-1. За 600 м до конца полосы перпендикулярно к оси ВПП с каждой стороны полосы устанавливаются по Два огня желтого цвета, работающих в проблесковом режиме с частотой 45 мерцаний в минуту. На удалении 850—1200 м от торца ВПП устанавливается импульсный светомаяк МИ-1. Рассмотрим назначение, состав и основные характеристики отдельных комплексов светотехнического оборудования.  Рис. 3.3.  Рис. 3.4. 3.4. Схема размещения светосигнального оборудования ССП-0 на аэродроме ССП-0 Схема ССП-0 представляет собой упрощенный вариант Схемы ССП-1 и предназначена для развертывания на оперативных аэродромах. В состав светосигнального оборудования, развертываемого по схеме ССП-0, входят следующие группы огней: огни приближения, огни светового горизонта, входные огни, огни ВПП и ограничительные огни. Огни приближения устанавливаются на линии продолжения оси ВПП в количестве девяти огней постоянного горения желтого цвета. Первый огонь устанавливается на расстоянии 900 м от торца ВПП, остальные огни - в направлении ВПП на расстоянии друг от друга 100 м. Огни светового горизонта содержат шесть огней постоянного горения желтого цвета и устанавливаются перпендикулярно и симметрично линии продолжения оси ВПП на удалении 300 м от ее торца. Расстояние между огнями, а также между огнями приближения и огнями светового горизонта 5 м. Входные огни устанавливаются на удалении 3 м от торца ВПП двумя группами по четыре огня в группе симметрично оси ВПП. Цвет свечения - зеленый. Вторые огни, считая от оси ВПП, устанавливаются на линии продолжения огней ВПП. Расстояние между соседними огнями - 5 м. Огни ВПП и ограничительные огни устанавливаются аналогично одновременным огням в схеме ССП-1. За 600 м от конца полосы перпендикулярно к оси ВПП с каждой стороны полосы устанавливаются по два огня желтого цвета, работающих в проблесковом режиме с частотой 45 мерцаний в минуту. На удалении 850 - 1200 м от торца ВПП устанавливается импульсный светомаяк МИ-1.  3.5. Технические комплексы светосигнального оборудования Комплекс аэродромного светотехнического оборудование «Луч-4М» предназначен для обеспечения посадки и взлета самолетов ночью в условиях нормальной видимости и совместно с радиотехническими средствами ночью и днем в условиях: метеоминимума первой категории. В состав комплекса «Луч-4М» входят: 481 огонь; 33 автотрансформатора; 10 трансформаторов; 6 пультов управления; 21 блок питания; 2 распределительных устройства; 156 соединительных и распределительных муфт; соединительные кабели; девиационный пеленгатор; 4 радиостанции Р-105; комплект ЗИП,; автомобиль УАЗ-3303-01 для развертывания кабельной сети; 4 дизельных агрегата АД-30-Т/400-М2. Комплекс имеет следующие основные технические характеристики: — энергия вспышки импульсных огней—100 или 25 Джг частота вспышек импульсных огней — 60+10 вспышек в ми нуту; — частота проблесков огней ВПП, работающих в проблесковом режиме,— 45±5 проблесков в минуту; — время развертывания комплекса с установкой огней на мачтах.— не более 70 ч, свертывания — не более 72 ч. Огни, входящие в состав комплекса по конструкции, подразделяются на 7,групп. Их характеристики приведены в табл. 3.2. Огни 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й групп могут быть включены на одну из четырех ступеней яркости (5, 10, 30, 100%). Электропитание комплекса может осуществляться от агрегатов АД-30-Т/400-М2 или от трехфазной сети напряжением 380 В частотой 50 Гц. Агрегаты электропитания № 1, 2 и 3, 4 и соответствующие распределительные устройства размещаются на аэродроме попарно двумя группами в районе СКП каждого направления посадки. В основном варианте электропитания используются агрегаты № 1, 3. В случае аварии любого из них распределительные устройства обеспечивают подключение комплекса сначала к внешней сети, а затем к резервным агрегатам № 2, 4. При этом от агрегатов № 1 (2) питается большая часть огней первого направления посадки, часть огней ВПП и РД. От агрегатов № 3 (4) запитывается большая часть огней второго направления посадки и часть огней ВПП и РД. Для развертывания комплекса «Луч-4М» по схеме ССП-1 используется, дополнительное оборудование ТАКИ 566.222.02,. в состав которого входят светофильтры желтого и зеленого цвета, аппаратура управления. При переоборудовании выполняются следующие основные работы: — в огнях ВПП желтые рассеиватели заменяются на желтые светофильтры; — в средних огнях линии огней приближения лампа ПЖ-220-100 Вт заменяется на лампу ПЖ-220-200 Вт; — во входных огнях красные светофильтры заменяются на зеленые; — в линии импульсных огней устанавливаются 14 огней желтого цвета и 7 огней красного цвета; — в целях управления входными и ограничительными: огнями отключаются тиристоры и огни переводятся на постоянное горение; — изменяется фазировка питания ряда огней. Начиная с 1989 г. комплексы светосигнального оборудования «Луч-4М» выпускаются в составе, обеспечивающем развертывание светосигнального оборудования по схеме ССП-1 без проведения дополнительных работ. Перспективными комплексами светотехнического оборудования, которые специально разработаны для развертывания по схемам ССП-1 и ССП-0, являются комплексы «Луч-5»„ «Луч-6», «Луч-7». Особенностью этих комплексов по сравнению с существующими является двухфазная схема питания, которая позволила уменьшить массу соединительных кабелей. С этой же целью в кабельную сеть подается переменное напряжение величиной 660 В и частотой 50 Гц. В огнях напряжение 660 ^ с помощью понижающих трансформаторов преобразуется в напряжение 12 В, которым запитываются кварцевые галогенные лампы. Такая схема питания дает возможность снизить падение напряжения в кабелях при одновременном уменьшении сечения токонесущих проводников и, следовательно, их массы. Кроме того, комплексы «Луч-5» и «Луч-6» оснащены автоматизированными станциями питания, автоматика которых позволяет без вмешательства .человека производить запуск резервного агрегата и переключение нагрузки, что исключает перерывы в электроснабжении комплексов. Комплексы светотехнического оборудования «Луч-5», «Луч-6» и «Луч-7» имеют высокую степень унификации светотехнических средств, входящих в их состав, и отличаются комплектностью и возможностями по управлению в соответствии с их целевым предназначением: — комплекс «Луч-5» предназначен для оборудования сверхклассных аэродромов и аэродромов 1-го класса с двух направлений и обеспечивает не только дистанционное управление всеми группами огней, но и текущий контроль состояния огней; — комплекс «Луч-6» выпускается для замены комплекса «Луч-2МУ» с машинами № 5 и 6; — комплекс «Луч-7» предназначен для использования вместо существующего комплекса АС-59У и оборудования аэродромов по схеме ССП-0. Ниже приводятся основные характеристики комплексов «Луч-5», «Луч-6», «Луч-7». Таблица 3.2.  Таблица 3.3.  3.6. Светомаяки. Светомаяк предназначен для обеспечения привода самолета на аэродром ночью и днем в СМУ и светосигнального обозначения аэродрома или какого: либо пункта на местности. Светомаяк устанавливают только с основным курсом посадки не далее ±100 м от БПРМ на оси ВПП. Светомаяк должен иметь следующие характеристики: сила света — не менее 3000 кд; угол рассеяния в вертикальной плоскости 180°, в горизонтальной плоскости — 360°. Светомаяк должен работать в проблесковом режиме двухбуквенным телеграфным кодом. В настоящее время на вооружении имеются стационарные и подвижные светомаяки следующих типов: КНС-3 и КНС-4. 3.6.1. Кодово-неоновый светомаяк КНС-4П Все оборудование светомаяка размещено в кузове К-66Н на шасси автомобиля ГАЗ-66. Кузов разделен перегородкой на два отсека: агрегатный и операторный. В агрегатном отсеке установлены два агрегата АБ-4-Т/230-М1. Посредине отсека на полу специальными скобами закреплен фонарь в походном положении. В рабочем положении он устанавливается на подъемнике. В операторном отсеке установлены пульт управления, дистанционный пульт управления, блок аппаратуры, телефонные аппараты ТА-57, радиостанция Р-105М, автотрансформатор, блок дросселей, блок конденсаторов,- ЗИП и другое вспомогательное имущество (муфты, растяжки, Кабели, подставки, зажимы, стержни и т. д.). Основные характеристики Время непрерывной работы — не менее 24 ч. Время развертывания или свертывания светомаяка экипажем из двух человек на оценку «хорошо— 14 мин. Обслуживание светомаяка производится одним человеком. Максимальная сила света — не менее 2500 кд. Угол рассеяния: в горизонтальной плоскости — 360°, в вертикальной плоскости — от 0 до 90°. Дальность видимости ночью в ПМУ на высотах от.500 до 3000 м: в режиме постоянного горения — 25—35 км, в проблесковом режиме — 27—37 км. Номинальное напряжение питания светомаяка — 220 В. Потребляемая мощность — не более 3,8 кВт. Основные особенности работы светомаяка Основным элементом КНС является фонарь, источником света в котором служат шесть дуговых неоновых ламп типа ДНЕСГ 500-1. Для поддержания правильного режима работы •'неоновых ламп применены'бл9к конденсаторов, блок дросселей и блок аппаратуры. Электропитание светомаяка может осуществляться от промышленной трехфазной сети напряжением 380 В через понижающий трансформатор или напряжением 220 В, а также, от автономного источника — агрегата питания АБ-4-Т/230М1. В состав светомаяка входят два агрегата питания: основной и резервный. Включение и управление работой с переключением режимов работы фонаря производится с пульта управления. Включение может быть осуществлено с помощью дистанционного пульта управления, расположенного на расстоянии до 1500 м. Предусмотрены следующие режимы работы фонаря: постоянное горение, кодовый (двухбуквенный согласно телеграфной азбуке), проблесковый с частотой 30 или 60 проблесков в. минуту. Управление работой фонаря в проблесковом и кодовом режимах осуществляет электронное кодовое устройство. 3.6.2. Импульсный светомаяк Импульсный светомаяк МИ-1 предназначен для обеспечения визуального обнаружения аэродромов экипажами ЛА. В состав маяка входят (рис. 3.5): — корпус с установленной на нем крышкой со стеклянным колпаком красного цвета, имеющим проволочное ограждение; — отражательная система с лампой ИФК-150 и схемой управления, установленные внутри корпуса; — мачта для установки корпуса. Маяк имеет следующие основные характеристики: — энергия вспышки — не менее 50 Дж; — частота вспышек — 0,75±0,25 Гц; — цвет излучения — красный; — угол возвышения—10°; — угол рассеяния в горизонтальной плоскости — 360°; — угол рассеяния в вертикальной плоскости: выше угла возвышения — 20°, ниже угла возвышения — 10°; — масса маяка — 19,5 кг. Электропитание маяка осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, потребляемая мощность -— 250 Вт. Маяк устанавливается на мачте, представляющей собой трубу с продольным пазом, через которую проходит выдвижная штанга. К трубе шарнирно прикреплены три стойки из труб, которые раздвигаются и фиксируются раскосами.  Рис. 3.5. 3.7. Прожекторные станции Прожекторные станции предназначены для подсвета полосы приземления на ВПГТ. В настоящее время на вооружении частей связи и РТО ВВС состоят прожекторные станции типа АПМ-90М, АПП-90П («Револьвер»). 3.7.1. Автомобильная прожекторная станция АПМ-90М Автомобильная прожекторная станция АПМ-90М может использоваться в качестве посадочного прожектора для привода самолетов в районе или обозначения какого-либо пункта местности. В состав станции входят: прожектор, генератор тока типа ПР-125, блок регулирования напряжения, распределительное устройство, балластный реостат и комплект ЗИП. Оборудование станции размещено в кузове автомобиля ЗиЛ-130. Основные характеристики станции определяются тактико-техническими данными прожектора, которые приведены в табл. 3.4. Таблица 3.4.  Автоматика прожектора обеспечивает его вращение в горизонтальной плоскости со скоростью 4 — 16 об/мин или качание в горизонтальной плоскости в пределах углов 30 — 180° и в вертикальной плоскости — в пределах 30 — 85° с частотой ют 18 до 4 качаний в минуту. Дальность видимости проблесков при круговом вращении прожектора при высоте полета самолета 1000. м — 75 км, при высоте полета 4000 м — 125 км. Дальность видимости луча, направленного вверх при высоте маяка/самолета от 1000 до 4000 м,— 25км. Масса, укомплектованной и заправленной прожекторной станции с экипажем из двух человек — 6150 кг. Габаритные размеры в походном положении (длина, ширина, высота) -6700X2500X3300 мм. Время развертывания и свертывания— 15 мин. 3.7.2. Автомобильная прожекторная станция АПП-90П Автомобильная прожекторная станция АПП-90П предназначена для подсвета зоны приземления на ВПП. В состав станции входят: прожектор, агрегат АБ-4-0/230-М1, блок питания, пульты местного и дистанционного управления, катушка с кабелем, комплект ЗИП, вспомогательное имущество. Оборудование .станции размещено в кузове автомобиля УАЗ-3303-Ol (рис. 3.6).  Рис. 3.6. Прожекторная станция имеет следующие основные технические характеристики: — осевая сила света — не менее 3,5-106 кд; — угол рассеяния в горизонтальной плоскости — не менее 50°, в вертикальной — не менее 3°25'; — углы вращения прожектора: в горизонтальной плоскости 350°, в вертикальной ±20°. Станция может питаться от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В или от агрегата АБ-4-0/230-М 1. Потребляемая мощность —не более 3 кВт, Управление прожектором осуществляется с местного пульта управления, расположенного в кабине автомобиля или с дистанционного пульта управления по двум парам телефонного кабеля типа П-274М на удалении до 3000 м. При этом по одной паре обеспечивается включение и выключение прожектора, по второй — телефонная связь с использованием телефонного аппарата ТА-57. Предусмотрена возможность последовательного подключения четырех станций АПП-90П, объединенных общим управлением от одного или двух пультов дистанционного управления. Станция обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 15 ч. Время развертывания на оценку «хорошо» — Светооптическая система прожектора состоит из отражателя диаметром 950±2 мм с фокусным расстоянием 242±2 мм, лампы типа ДРИШ 2500, рассеивателя и контротражателя. В нижней части корпуса прожектора установлена аппаратура зажигания лампы, в верхней — вентилятор, служащий для ее охлаждения. Прожектор установлен на поворотный стол, обеспечивающий необходимую ориентацию в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Эксплуатация прожекторных станций типа АПП-90П показала, что они имеют ряд недостатков, основными из которых являются: инерционность выключения прожекторов, составляющая 2 мин,- низкая эффективность подсвета полосы при обеспечении посадки широкофюзеляжных самолетов из-за недостаточной силы света. Для устранения перечисленных- недостатков предусматривается замена АПП-90П аэродромными посадочными прожекторами типа «Револьвер-М» (АПП-90П-1, АПП-90Б) и «Ре-вольвер-2». Аэродромный посадочный прожектор «Револьвер-М» разрабатывается в двух вариантах исполнения: — в подвижном — на базе автомобиля ГАЗ-3301 с дизельным двигателем (АПП-90П-1) для оснащения аэродромов рассредоточения; — в буксируемом — на двухосном прицепе СМЗ-8325 для оборудования стационарных аэродромов. В состав изделия входят: прожектор с отражателем диаметром 900 мм и газоразрядной лампой ДРИШ-4000П, агрегат АБ-12-Т/400-М1, пульты местного и дистанционного управления, блок питания, радиостанция Р-838 КН, телефонный аппарат ТА-57, комплект кабелей и ЗИП. Прожектор имеет следующие основные характеристики: — максимальная сила света с рассеивателем 55° — не менее 4- 106 кд; — максимальная сила света с рассеивателем 15° — не менее 13-106кд; — потребляемая мощность — не более 5 кВт; — инерционность выключения прожектора — 30 с. Габаритные размеры АПП-90П-1 (длина, ширина, высота) составляют 6030X2380X2830 Мм, масса 9600 кг, габаритные размеры АПП-90Б-6220ХАПП-90Б-6220Х2480Х2780 мм, масса 3900 кг: Электропитание осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц или от агрегата АБ-12-Т/400-М1. Система дистанционного управления обеспечивает включение и выключение прожектора на удалении до 3000 м, совместную работу четырех изделий, а также включение и контроль работы четырех прожекторных станций централизованной системой управления средствами РСТО аэродрома. Учитывая, что одним прожектором достаточно сложно создать необходимую диаграмму освещенности при заданной силе света, предлагается использовать распределенные источники света. С этой целью в составе аэродромного посадочного прожектора «Револьвер-2», выполненного на базе автомобиля «Урал-375», размещаются четыре съемные однотипные установки прожекторов, состоящие из распределенных источников света. Будучи размещенными на аэродроме установки, они обеспечивают освещенность поверхности зоны приземления на участке ВПП длиной 600 м и КПБ длиной 30 м при ширине полосы 60 м не менее 0,25 кд/м2. Возможные варианту комплектации установки показаны на рис. 3.7.  Рис. 3.7. Из рисунка видно, что установка варианта I состоит из шести отдельных прожекторов с диаметром отражателя 306мм; варианта II — из четырех прожекторов с диаметром отражателя 306 мм и одного прожектора с диаметром отражателя 600 мм; варианта III-1- из трех прожекторов с диаметром отражателя 600 мм. Конструкция держателей источников света (прожекторов) обеспечивает их разворот в горизонтальной плоскости на угол 90° и в вертикальной плоскости на угол —10+30°. Электропитание прожекторных установок осуществляется от трехфазной промышленной сети переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц или от дизельного агрегата автономного электропитания, который размещен на двухосном прицепе. Окончательное решение по вариантам комплектации и использованию прожекторов «Револъвер-М» и «Револьвер-2»-и будет принято после государственных испытаний. Глава 4 Перспективы развития средств РТО 4.1. Общие требования к перспективным средствам РТО Развитие авиационной техники, внедрение современных средств вооружения, систем управления действиями авиации, систем навигации и посадки, совершенствование характеристик летательных аппаратов выдвигают новые требования к авиационным радиотехническим средствам управления полетами и обеспечения их безопасности. Эти требования заключаются в повышении пропускной способности аэродромов, систем посадки и систем управления полетами, дальнейшем повышении надежности и целостности систем и организации эффективного обмена информацией между ЛА и наземными системами. В ходе развития авиации, как в качественном, так и в количественном отношении ожидается значительное увеличение количества потребителей навигационной информации, что выдвигает дополнительные требования к качеству РТО военных аэродромов. В настоящее время организация РТО полетов на военных аэродромах осуществляется согласно Нормам годности к эксплуатации военных аэродромов НГВА-92. Состав средств РТО должен соответствовать классу и категории аэродрома. В настоящее время для повышения эффективности управления ЛА в аэродромной зоне применяются специализированные средства – автоматизированные системы управления полетами. В настоящее время в войсках связи, РТО и АСУ за основу принята концепция, в соответствии с которой на аэродромах должна вводится типовая структура автоматизированной системы управления полетами (АСУП). Перспективная АСУП должен включать в себя все аэродромные средства навигации, посадки управления воздушным движением и связи. В ее состав должны входить: посадочная РЛС (ОРЛ и ПРЛ) для стационарного и мобильного вариантов; инструментальная система посадки (микроволновая система посадки) самолетов для стационарного, подвижного и высокомобильного вариантов; автоматический радиопеленгатор для стационарного, подвижного и высокомобильного вариантов; приводные аэродромные радиостанции; автоматизированный командно-диспетчерский пункт для стационарного, подвижного и высокомобильного вариантов; локатор обзора летного поля; автоматизированная система дистанционного управления и контроля; комплекс средств метеообеспечения полетов; комплекс средств светотехнического обеспечения полетов; автоматизированный стартовый командный пункт; радиотехническая система ближней навигации; комплекс технического обслуживания и ремонта. Все системы комплекса должны позволять использовать их автономно, вне зависимости от состава оборудования аэродрома, и, в то же время, все системы должны быть унифицированы в пределах каждого типа аппаратуры. Наличие такого автоматизированного комплекса обеспечит организацию УВД в районе аэродрома и при выполнении учебных и боевых задач. Исходя из задач, решаемых системой организации УВД, к перспективным средствам РТО предъявляются следующие требования: получение достоверной информации для организации управления воздушным движением в районе аэродрома, на трассах, полигонах и т. д. в условиях резкого увеличения количества ЛА и усложнения выполняемых ими задач; повышение эффективности функционирования средств РТО, обеспечение непрерывности, надежности, оперативности управления; повышение точности определения координат ЛА; возможность обеспечения посадки ЛА в автоматическом режиме; возможность создания сплошных радиолокационных и радиотехнических полей; сохранение работоспособности в условиях применения как организованных, так и неорганизованных помех; наличие автоматической системы дистанционного управления и контроля; возможность применения тренажно-обучающих режимов; мобильность; наличие комплекса технического обслуживания и ремонта. 4.2. Перспективы развития угломерных и угломерно-дальномерных радиотехнических систем Сложные задачи управления ЛА при решении вопросов привода на аэродром и захода на посадку требуют обеспечения точной навигационной информацией экипаж летательных аппаратов и лиц ГРП, что, в свою очередь, позволит обеспечить всепогодность и круглосуточность действий авиации. Совершенствование угломерных навигационных систем проводится по следующим направлениям: повышение точности измерений; расширения зоны пеленгования; выполнение требований по частотному диапазону; повышение надежности работы аппаратуры; повышение быстродействия работы; обеспечение высокого коэффициента подавления ошибок, вызываемых местными предметами; унификация и применение новой элементной базы. Направления развития ПАР определяются перспективой улучшения ТТХ (снижение мощности, увеличение дальности действия, уменьшения времени переключения и т. д.), переходом на новую элементную базу, унификацией средств, что позволит повысить надежность и мобильность работы. ПАР должны иметь высокую стабильность частоты. Частотный диапазон выбирается так, чтобы при переключении АРК на борту ЛА с частоты БПРМ на частоту ДПРМ не требовалась перестройка АРК. В 90-х годах для единой системы УВД был разработан авиационный приводной радиомаяк АРМ-150. Приводной радиомаяк имеет систему автоматической подстройки тока в антенне, основной и резервный каналы, систему диагностики, систему дистанционного управления по двухпроводной линии связи и радиоканалу. Радиомаяк обладает небольшими массогабаритными характеристиками, низкой потребляемой мощностью, легок при транспортировке и удобен при монтаже на объектах, имеет водозащищенный нержавеющий корпус из алюминиевого сплава, может эксплуатироваться на открытом воздухе. В состав радиомаяка АРМ-150 входят блоки: передатчика, питания, грозозащиты, дистанционного управления, сигнализации, аккумуляторная батарея, антенна-мачта с противовесом высотой 8 или 20 метров. Передатчик состоит из двух полукомплектов (основного и резервного). При неисправности основного полукомплекта автоматически включается резервный комплект. Работа блоков индицируется светодиодами и встроенными измерительными приборами. Блок питания осуществляет автоматическую зарядку буферной аккумуляторной батареи, стабилизацию и регулирование напряжения питания передатчика и автоматическое подключение на резервную сеть при пропадании основной. Пульт дистанционного управления осуществляет по двухпроводной линии связи или через связные радиостанции включение-выключение передатчика, выбор: полукомплектов, полной или половинной мощности, основной или резервной сети, переключение режимов работы, а также индикацию выполненных команд и аварийного состояния радиомаяка. Блок сигнализации индицирует работу или аварию ближнего и дальнего приводных радиомаяков. Устанавливается на рабочих местах лиц ГРП. При аварии маяка на пульте дистанционного управления и блоке сигнализации включается световая и звуковая сигнализация. В АРМ – 150 снижена мощность излучения до 80 Вт и увеличена стабильность частоты. Считается, что в дальнейшем, с введением в эксплуатацию средств космической связи и радионавигации и снятием с эксплуатации ЛА 3-го и 4-го поколений, ожидается, что необходимость в системе ПАР будет постепенно отпадать. При разработке перспективных радиопеленгаторов усилия специалистов направлены, в первую очередь, на повышение точности пеленгования, увеличение числа одновременно пеленгуемых ЛА и дальности действия АРП, расширение зоны пеленгования, сокращение времени пеленгования, улучшение массо-габаритных характеристик, повышение мобильности, быстродействия, улучшение коэффициента подавления ошибок от местных предметов, унификацию, обеспечение высокой степени ремонтопригодности, снижение эксплуатационных затрат. Для реализации данных направлений используются перспективные технические решения, такие как применение уплотнения каналов, использование допплеровского эффекта и ряд других. Существующие АРП имеют низкий уровень унификации отдельных узлов, приборов, устройств, что сдерживает объем их выпуска. При работе в системах посадки или совместно с РЛС такие АРП не в полной мере отвечают современным требованиям по диапазону частот, точности, быстродействию, величине зоны пеленгования в вертикальной плоскости. Новые унифицированные АРП Е-553 (Пихта-3) и Е-554 (Пихта-4) разработанные в начале 90-х годов обладают рядом преимуществ и предназначены определения пеленгов ЛА в момент работы бортовых радиостанций метрового и дециметрового диапазона на двух независимых каналах с цифровой индикацией. Конструкция АРП позволяет осуществлять сопряжение с аппаратурой отображения радиолокационной информации и АСУ УВД. АРП Е-553 представляет собой подвижный вариант для полевых аэродромов со средней интенсивностью полетов и может быть перебазирован самолетом типа Ан-12. АРП Е-554 выполнен в контейнерном варианте с возможностью доставки в труднодоступные районы вертолетом Ми-8. В состав унифицированных АРП входят: антенно-мачтовое устройство; контрольно-испытательный генератор; аппаратная, в которой размещены аппаратура преобразования и обработки информации, радиостанции, аппаратура встроенного контроля, блоки питания, аппаратура телеуправления-телесигнализации, ЗИП. |