Составители Богданов В. П., Основы функционирования и эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полетов авиации. Таганрог Издво тти юфу, 2014. 104 с

Скачать 2.63 Mb. Скачать 2.63 Mb.

|

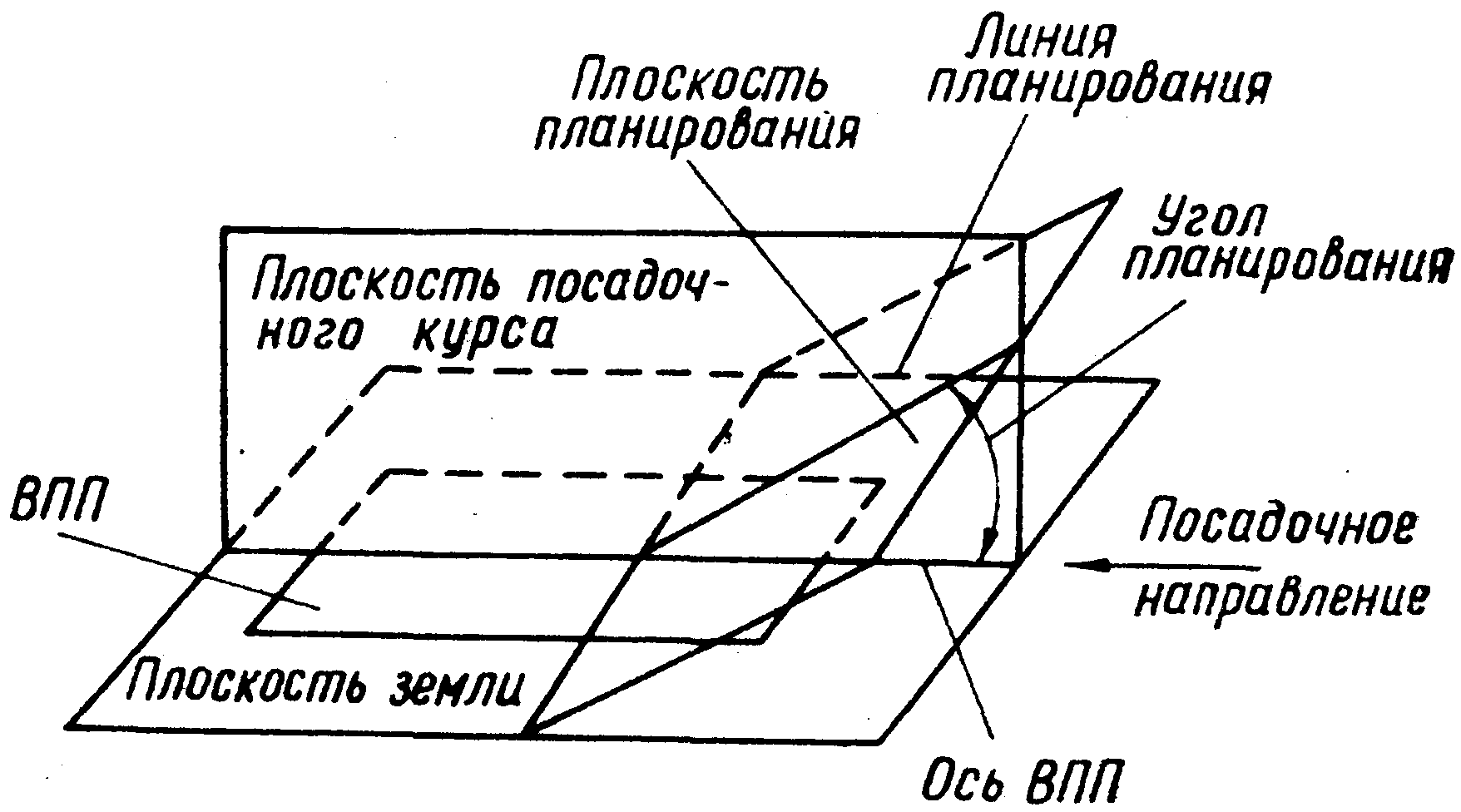

Задачи связи и РТО при обеспечении автоматического управления авиации ВС РФ и безопасности полетаСвязь и РТО являются основным средством обеспечения управления в Военно-воздушных Силах. Общая задача связи и РТО состоит в обеспечении командиру и штабу устойчивого управления подчиненными авиационными соединениями, частями, подразделениями и отдельными экипажами в, любых условиях. Успешное решение задачи достигается выполнением двух групп частных задач связи и РТО: Связь – это передача и прием информации (сообщений, сигналов) в системах управления войсками (силами) и оружием с помощью различных средств и способов. Основные задачи связи: Обеспечение своевременной передачи и приема сигналов о приведении авиационных соединений и частей в боевую готовность, сигналов оповещения. Обеспечение приема приказов, распоряжений и информации от вышестоящего командира и передачу ему донесений. Сбор и прием данных о наземной и воздушной обстановке и передача этой информации подчиненным и взаимодействующим частям. Своевременное., достоверное и скрытное доведение приказов, указаний и распоряжений команд до подчиненных. и прием от них донесений. Обеспечение согласования вопросов взаимодействия и передачи информации между взаимодействующими соединениями и частями. Обеспечение личных переговоров командира и офицеров штаба с вышестоящими и подчиненными командирами и офицерами штабов, передача распоряжений по вызову авиации с аэродромов, из зон дежурства в воздухе, постановка экипажам боевой задачи и управление ими в воздухе. Обеспечение бесперебойной передачи распоряжений в подчиненные авиационно-технические части, прием от них заявок на МТО и донесений о работе органов тыла Обеспечение руководства работой частей и подразделений связи и РТО. Радиотехническое обеспечение – это комплекс мероприятий, направленных на своевременное получение информации о месте ЛА в воздушном пространстве. Оно включает в себя радиолокационное и РСТО. Основные задачи РТО: своевременное обнаружение, опознавание и определение текущих координат воздушных целей и своих ЛА; обеспечение наведения экипажей ЛА на воздушные, наземные и морские цели; наблюдение за метеорологической и орнитологической обстановкой; обеспечение взлета, сбора авиационных частей и подразделений, построения боевых порядков, точного самолетовождения по маршруту до цели и обратно в различных условиях обстановки; обеспечение контроля и регулирования полетов в районе аэродрома, вывода на аэродром посадки, пробивания облачности, захода и расчета на посадку летательных аппаратов в простых и сложных метеорологических условиях днем и ночью, а также управления ими при движении по летному полю. 1.3. Назначения и задачи, решаемые средствами РТО Для посадки и взлета ЛА необходимо решать следующие важнейшие задачи: – обеспечение непосредственно самой посадки и взлета ЛА; – организация четкого управления движением ЛА в районе аэродрома; – привод ЛА в район аэродрома посадки. Для их решения функционирует диспетчерская служба аэродрома, которая, кроме того, обеспечивает: – опознавание ЛА; – организацию зоны ожидания с учетом мер, гарантирующих безопасность полетов ЛА в районе аэродрома; – определение порядка роспуска групп ЛА для последовательного выполнения ими посадки; – управление движением ЛА на аэродроме после посадки. Технические средства посадки должны позволять надежно пилотировать самолет к месту приземления по определенной линии планирования – глиссаде (рис. 1.4) и давать ему возможность производить посадку вне зависимости от условий видимости.  Рис. 1.4. Плоскости посадочного курса и планирования ЛА В посадочную систему входят: группа диспетчерского оборудования включает оборудование для управления воздушным движением в районе аэродрома; группа посадочного оборудования включает устройства, непосредственно обеспечивающие задание линии планирования и измерение дальности. Применяемые в настоящее время системы посадки (СП) классифицируются по нескольким признакам. По назначению СП подразделяются на: стационарные, мобильные и палубные системы. Стационарные СП устанавливаются на стационарных аэродромах и предназначены для длительной эксплуатации без смены места расположения. Мобильные СП удовлетворяют требованиям по средствам доставки, времени свертывания, развертывания и введения в действие. Они развертываются на аэродромах, не оборудованных стационарными СП. Палубные СП служат для обеспечения посадок ЛА с укороченным взлетом и посадкой, а также вертолетов на палубы морских судов. По принципу действия СП делятся на: инструментальные (упрощенные и радиомаячные) и радиолокационные. Радиолокационные СП разделяют на два вида: СП с наземными РЛС, с помощью которых определяются координаты местоположения ЛА и по командам диспетчера, осуществляется управление посадкой. Примерами таких СП могут служить ПРЛ-7, посадочный локатор РСП-6МН. СП с бортовыми РЛС, в которых координаты ЛА определяются на борту. В соответствии с метеоминимумом различают три категории СП, характеристики которых отображены в табл. 1. Таблица 1

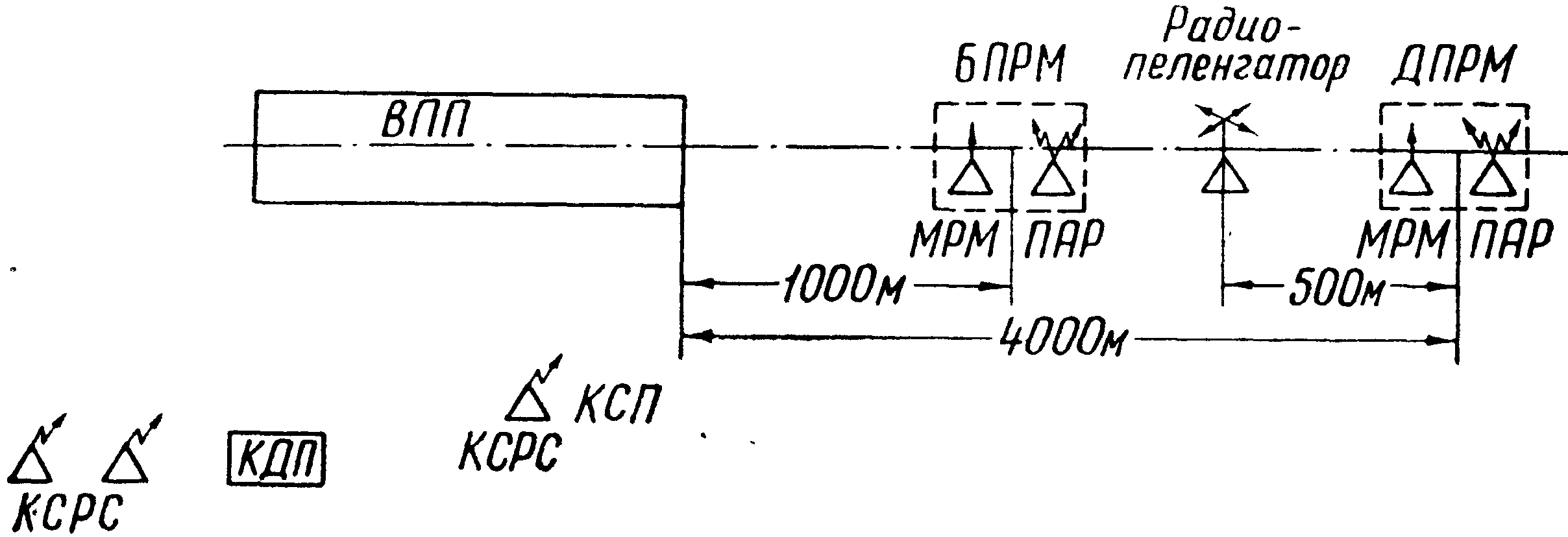

Высота принятия решения – это точка на глиссаде, на которой осуществляется переход от полета по приборам на визуальный полет. На этой высоте летчик, должен принять решение о продолжении посадки или уходе на второй круг. Безопасность захода на посадку считается обеспеченной, если отклонения от посадочной траектории таковы, что летчик располагает достаточным временем для вывода самолета в неопасное положение или уход на второй круг. Для этого, например, при ширине ВПП 30 м погрешность определения угла отклонения от линии курса не должна превышать 0,25…0,3° при расстоянии до курсового радиомаяка 5…6 км. Реализовать такую точность сложно из-за отражений сигналов посадочных радиомаяков от местных предметов. Вероятность успешной посадки Рп, т. е. вероятность выхода ЛА на посадочную траекторию с отклонениями, обеспечивающими последующую надежную посадку ЛА, определяется по формуле: Рп = Ра Рт, где Ра – вероятность исправной работы аппаратуры СП; Рт – вероятность точного выхода на посадочную траекторию. Вероятность неудачной посадки Qп определяется по формуле: Qп = 1–Рп. Под неудачной посадкой понимают посадку, оканчивающуюся аварией или катастрофой. В настоящее время установлено, что величина Qп для бортового посадочного оборудования не должна превышать значений 10‑7…10‑8. Для повышения вероятности успешной посадки на ЛА используются п параллельно работающих посадочных устройств (резервирование). Поэтому вероятность полного отказа системы посадки Qac равна произведению вероятностей отказов отдельных устройств Qау и может быть определена по формуле: Qac = Qnау. Резервирование также используется и в наземном оборудовании системы посадки. 1.4.1 Радиотехническое обеспечение самолетовождения Упрощенные системы посадки предназначены для посадки ЛА ночью и днем в простых метеорологических условиях. Они являются простейшими системами и включают диспетчерское оборудование, наземные радиотехнические средства и наземное светотехническое оборудование. С их помощью осуществляется: привод ЛА в район аэродрома; расчет на посадку; снижение и приземление самолета на ВПП. Типовая схема размещения наземных радиотехнических средств упрощенной системы посадки представлена на рис. 1.5. и включает: – две приводные аэродромные радиостанции (ПАР); – два маркерных радиомаяка (МРМ); – ультракоротковолновый или коротковолновый радиопеленгатор.  Рис. 1.5. Типовая схема размещения наземных радиотехнических средств упрощенной системы посадки На каждом приводном радиомаркерном пункте (ДПРМ и БПРМ) размещаются приводная радиостанция и маркерный радиомаяк. Наземный радиопеленгатор обычно размещается на оси ВПП на расстоянии 500 м от дальнего маркерного пункта. Привод ЛА в район аэродрома обычно осуществляется с помощью самолетного автоматического радиокомпаса (АРК) и приводных аэродромных радиостанций (ПАР). Расчет на посадку заключается в выполнении маневра, в результате которого ЛА точно выходит на курс посадки с любого направления, на заданной высоте и с определенного расстояния от начала ВПП начинает снижение. Расчет на посадку осуществляется с помощью АРК, двух приводных радиостанций, а также с помощью простейших самолетных пилотажно-навигационных приборов (гирокомпаса, магнитного компаса, авиагоризонта, часов и др.). В процессе снижения положение ЛА в вертикальной плоскости контролируется экипажем с помощью радиовысотомера малых высот, который измеряет высоту полета в нескольких точках, расположенных на определенных расстояниях от начала ВПП. Местоположение этих точек на продолжении оси ВПП отмечается специальными маркерными радиомаяками. Моменты пролета самолета над маркерными радиомаяками регистрируются с помощью самолетного маркерного радиоприемника, на выходе которого включены звонок и световой индикатор. С помощью этой аппаратуры производится снижение ЛА до высоты 50…60 м. Дальнейшее снижение и приземление осуществляются с помощью визуальной ориентировки по наземному светотехническому оборудованию системы. Применение упрощенной системы посадки ЛА возможно только при наличии надежной двухсторонней радиосвязи руководителя полетами, который находится на КДП, с экипажами ЛА. Диспетчерское оборудование упрощенной системы посадки включает командно-стартовые радиостанции связи (КСРС), которые являются основой всей системы управления движением ЛА в районе аэродрома. Управление связными радиостанциями осуществляется дистанционно с КДП или СКП непосредственно с рабочих мест руководителя полетами и руководителей ближней зоны и зоны посадки, а также с рабочего места руководителя дальней зоны, расположенного на КП полка. Управление работой системы посадки осуществляется с командно-диспетчерского пункта (КДП), расположенного в стационарном варианте системы в специальном здании на расстоянии 500…800 м от ВПП. С командно-диспетчерского пункта осуществляется включение и выключение всех объектов наземного оборудования системы. Руководство посадкой может осуществляться с командно-диспетчерского пункта или со стартового командно пункта по желанию руководителя полетами. Упрощенные системы обеспечивают невысокую точность захода ЛА на посадочное направление. Их можно использовать при наличии горизонтальной видимости порядка 500…1000 м и высоте нижней кромки облаков не менее 60…80 м. Их пропускная способность – около 15…20 ЛА в час. Преимуществом упрощенных систем посадки является простота наземного и самолетного оборудования, что позволяет применять их на полевых аэродромах и использовать для посадки практически любых типов ЛА. Существенный недостаток упрощенных систем состоит в том, что они не позволяют осуществлять управление, опознавание и контроль за движением ЛА во внешней зоне и непосредственно в районе аэродрома, а также не обеспечивают непрерывного контроля за положением ЛА в вертикальной плоскости при их движении в облаках по линии снижение. Вследствие этого в сложных метеорологических условиях они не могут полностью обеспечить безопасность полетов в районе аэродрома. | |||||||||||||||||||||