Документ Microsoft Word. Тема Понятие и сущность коммерческой деятельности Вопрос Зарождение, становление и развитие товарных отношений в России и мире

Скачать 0.95 Mb. Скачать 0.95 Mb.

|

|

Развитие товарно-денежных отношений в Средневековье. Рост городов в XI–XV вв. способствовал развитию внутренней и внешней торговли. В городах существовали рынки, на которых городские ремесленники снабжали своими изделиями крестьян, а у них покупали сельскохозяйственные продукты и сырье. Таким образом, деревня втягивалась в торговый оборот, что способствовало развитию товарно-денежных отношений. Внешняя торговля была сосредоточена в двух основных районах Европы: в бассейне Средиземного моря и на Балтийском и Северном морях. Средиземноморская торговля объединяла Испанию, Францию и Италию с Византией и Востоком. Наибольшее влияние в этой торговле имели купцы Генуи, Венеции, Марселя и Барселоны. С Востока в Европу везли предметы роскоши, вино, пряности, фрукты. В торговле по Северному и Балтийскому морям участвовали северогерманские города, Нидерланды, скандинавские страны, северная Франция, Англия, западные земли Русского государства (Новгород, Полоцк, Псков). Торговля в Европе в XII–XV вв. была делом сложным и опасным. Купцы часто подвергались нападениям. На морях угрозу представляли пираты, на суше – рыцари и крупные феодалы. Поэтому купцы отдельных городов объединялись в союзы-гильдии для обеспечения безопасности и установления монополии оптовой торговли. В середине XIV в. был образован союз северных городов – Ганза, который объединял более 70 городов Европы. Ганзейские купцы везли из Северной и Восточной Европы хлеб, рыбу, мед, пеньку, строевой лес, смолу, деготь, меха в обмен на сукно из Англии и Фландрии, немецкие металлические изделия и французские вина. Венеция и Генуя вели торговлю с Востоком через гавани Сирии и Египта, куда привозились товары из Китая и Индии. Они основали фактории, ставшие центрами торговли с Россией и Польшей, в Феодосии и Азове. Венецианцы и генуэзцы привозили сукно и другие изделия, покупали русские, восточные товары и рабов. Товары северного и южного потоков встречались на ярмарках в центрах международной торговли. Ярмарки были наиболее распространенной формой средневековой международной торговли. В XIII–XIV вв. самым оживленным местом торговли являлось графство Шампань (Франция), где ярмарки проходили круглый год. Во второй половине XIV в. ярмарочные центры переместились в Лион и Женеву. В Германии ярмарки проводились во Франкфурте-на-Майне и в Лейпциге. В XV в. центром ярмарочной торговли в Европе стал город Брюгге во Фландрии. Еще одним изобретением в мировой торговле стала товарная биржа – наиболее развитая форма регулярно функционирующего оптового рынка массовых заменимых товаров, продающихся по стандартам или образцам. Товарные биржи появились в XV–XVI вв. в Италии, Голландии и Англии, а расцвета достигли во второй половине XIX в. Зарождение и становление товарных отношений в России. В России становление торговли относят к IX–XIII вв. Центрами древнерусских городов были рынки («торг», «торжище»). В IX в. в Киевской Руси с возникновением товарно-денежных отношений ускорилось развитие торговли. Внутреннюю торговлю вели чаще всего сами производители без посредников, внешнюю – купцы. Развитие же коммерческой деятельности в России связывают с появлением в X–XI вв. торговых посредников (посреднических групп) – прасолов, офеней, коробейников, купцов. Прасол – посредник, который собирает товар непосредственно у производителей и направляет его в определенные торговые или сортировочные пункты, откуда этот товар поступает уже в более крупные распределительные центры (пункты) для последующей продажи. По такой схеме до покупателя доходили соль, медь, воск, смола, меха, лен, т.е. главным образом товары природного происхождения со сравнительно небольшими трудовыми затратами на добычу и переработку и характерными преимущественно для России. Офеня (коробейник) – странствующий торговец, развозящий мелочный товар. Если прасол был максимально приближен к производителям продукции, то офеня – к конечному потребителю (покупателю). Купечество –особый социальный слой, занимающийся торговлей в условиях частной собственности. Купец осуществлял покупку товаров не для собственного потребления, а для последующей продажи с целью получения прибыли, т.е. выполнял функции посредника между производителем и потребителем (или между производителями различных видов товаров). В XII в. в наиболее крупных городах возникли первые купеческие корпорации (от лат. corporatio – «объединение, сообщество», т.е. общество, союз, группа лиц, объединяемые общностью профессиональных или сословных интересов) В XII–XIV вв., в период феодальной раздробленности, торговля ограничивалась масштабами отдельных княжеств, однако между ними существовали торговые связи на основе естественно-географического разделения труда. Крупным торговым центром были Киев с Прикарпатьем, связанные сухопутной дорогой, где имелись соляные копи, снабжавшие солью южнорусские земли. Киев также был и одним из крупнейших ремесленных и торговых центров, насчитывавшим в период своего расцвета 100 тыс. жителей. Там было восемь рынков, каждый из которых специализировался на продаже определенных товаров. Через Киев проходил водный путь «из варяг в греки». Еще одним важнейшим торговым и ремесленным центром был Новгород. Изделия из железа и стали (152 вида), продукция из дерева (205 видов), которая чаще всего украшалась затейливой резьбой, – таков ассортимент изделий ремесленников древнего Новгорода. А гончаров было так много, что целый район города назывался Гончарным концом. Судя по раскопкам, в Новгороде изготовлялись различные виды кожаной обуви. Славился Новгород и своими ювелирных дел мастерами, которые для украшения изделий использовали сложнейшие приемы: гравировку, выемчатую и перегородчатую шаль, скань, зернь, золочение и др. Новгород был составной частью великого водного пути древности «из варяг в греки» (из стран Скандинавии в Византию). Новгородские купцы вели оживленную торговлю со Скандинавией, Данией, городами Ганзейского союза. Однако «заморская» торговля не имела большого значения для экономики страны, так как ввозились в основном предметы роскоши, необходимые лишь для верхушки феодалов и духовенства. Вывозились же главным образом продукты промыслового хозяйства. В период феодальной раздробленности и монголо-татарского ига роль товарно-денежных отношений была невелика. Выплаты татарам в качестве дани больших денежных средств и продуктов тормозили рост торговли. Между тем эти препятствия не смогли приостановить торговлю, она существовала, прежде всего, внутри городов и деревень. На местные городские торги вывозили продукцию сельского хозяйства (зерно, муку, овощи, а также коров, лошадей, овец, птицу, рыбу, мед, воск, ладан, сено, дрова, соль, золу, деготь) и изделия ремесленного производства (сукно, обувь, меха, хомуты, шапки, оружие, предметы домашнего обихода). В XIII–XIV вв. развитие получает торговля не только между ближайшими городами и селами, но и между отдельными территориями. Например, из Новгорода товары доходили до Твери, Суздаля, Москвы и т.д. В торговом обмене между городами и областями важное место занимала соль, которая вывозилась из Крыма, Галицкой земли, из Заволжья, мест поселения коми-пермяков у Камы. Важным предметом ввоза в северные области Руси был хлеб. Крупными центрами торговли были Москва, Новгород, Белоозеро, Тверь, Смоленск. Препятствием для развития торговых отношений стали многочисленные внутренние таможенные пошлины: замыт – привоз товара для продажи или денег для приобретения товара; явка – извещение о намерении торговать; гостиное – налог, уплачиваемый при найме помещения; весчее – налог, уплачиваемый при взвешивании товара. Освобождались от внутренних пошлин крупные монастыри, некоторые группы населения. Отдельные феодалы имели право взимать пошлину только в своей вотчине. Феодальное раздробление страны, монголо-татарское иго, перенесение торговых путей на Средиземное море внесли изменения и во внешнюю торговлю Руси. Расширялась внешняя торговля Руси с Западом (Францией, Северной Германией, Данией, Швецией, Польшей, Чехией, Болгарией): русские купцы вывозили традиционные товары (меха, мед, воск, пеньку), ввозили же в основном предметы роскоши (драгоценные металлы и камни, шелк, вина, ремесленные изделия). Формировались объединения купцов, специализирующихся на торговле с отдельными странами. Так, «Ивановское сто», объединившее новгородских купцов, осуществляло торговлю с ганзейскими городами; московские «Гости-сурожане» вели торговлю с Крымом. «Московские суконщики», соединившиеся со смоленскими торговцами, создали «Суконный ряд», осуществлявший торговлю с западными странами. Среди купечества выделялась верхушка – так называемые гости (богатые купцы, ростовщики), которые выдавали ссуды князьям, феодалам и путем ростовщичества подчиняли себе мелких купцов и торговцев. В период феодальной раздробленности сократились обращение металлических денег и их чеканка. Однако Новгород, добывавший серебро в уральских рудниках, пользовался им (в слитках) во внешней торговле. Выпуск серебряных монет начал Новгород, в котором был основан монетный двор. В Москве чеканка монет начинается в XIV в. при князе Дмитрии Донском, который приказал перечеканивать монгольскую серебряную монету. Возникают русская денежная система и денежная металлическая единица – рубль и копейка. В России путь к становлению самостоятельного и систематизированного торгового законодательства был намечен уже Соборным Уложением 1649 г. В XVII в. небольшие местные рынки начинают объединяться в один всероссийский рынок. Москва была центром его формирования. Оптовая и розничная торговля велась на ярмарках. Сбором налогов с торговли и таможенными сборами ведал Приказ Большой Казны. Развитию торговли содействовал Торговый устав 1653 г. Во второй половине XVII в. начали появляться торговые компании. Расширялись связи с Индией и Китаем (по Нерчинскому договору 1689 г.). Русское правительство в XVII в. осуществляло политику меркантилизма (франц. merkante – «торговец, купец»; теория денежного баланса обосновывала политику, направленную на увеличение денежного богатства чисто законодательным путем) и ограничивала торговлю иностранных купцов в России. В XVI–XVII вв. существовали привилегированные корпорации гостей, торговых людей суконной и гостиной сотни. Внутри корпораций купцы делились по имущественному признаку в основном на три статьи: первостатейных, среднестатейных и третьестатейных. Термин «гильдия» впервые был, упомянут (1719 г.) в регламенте Коммерц-коллегии. В 1721 г. Регламентом Главного магистра было объявлено обязательным создание гильдий во всех городах. Посадское население следовало разделить на «регулярных» и «нерегулярных» граждан. «Регулярные» граждане, в свою очередь, делились на две гильдии: первая включала банкиров, «знатных» купцов, докторов, аптекарей и некоторые категории ремесленников (золотых и серебряных дел мастера и т.д.); вторая – мелких торговцев и ремесленников (с образованием в 1722 г. Цехов часть ремесленников оказалась за пределами гильдейского деления). Остальное население (чернорабочие, «обретающиеся в наймах») причислялось к «нерегулярным» гражданам. На практике в 20–70-х гг. XVIII в. посадские люди, названные купечеством, по-прежнему делились по преимущественному признаку на три статьи, или гильдии, между которыми не было существенных различий сословного характера. Положение изменилось в 70–80-х гг. XVIII в. Манифестом 17 марта 1755 г. Купеческое сословие было разделено на привилегированное гильдейское купечество в зависимости от располагаемого капитала (три гильдии) и мещан (остальные граждане). В конце XVIII – начале XIX в. происходил постепенный упадок гильдейского купечества. Одной из главных причин этого была широкая конкуренция торгующих крепостных крестьян. С развитием капитализма значимость гильдий снизилась. В 1863 г. Третья гильдия была отменена. С 1898 г. Гильдейские свидетельства приобретались добровольно лишь лицами, стремившимся к получению сословных купеческих прав. Существенному развитию торговли содействовали реформы, проводившиеся в первой части XVIII в. Петром I. Несмотря на свое знание торгового дела, Петр нередко сам сознавался, что «что из всех дел управления торговля представляет наиболее затруднений». Мешала активному проведению внешней торговли привычка русских купцов к обману («плутовству»), которую Петр I старался искоренить. Для этого он создал штат браковщиков, т.е. поверщиков по торговле льном, салом, воском и юфтью (тем скудным перечнем товаров, которые пользовались спросом у иностранцев), и предусмотрел правила такой поверки. Кроме того, с целью наведения порядка в торговле и ограждения покупателей от обмана Петр I установил одинаковые для всех весы и меры, образцы которых до сих пор хранятся в Санкт-Петербурге. Во внешней торговле Петр старался приучить русских торговцев действовать сообща, «компаниями» (так торговали в иностранных государствах), поощрял отправление детей купцов в иноземные государства для обучения торговому делу и развития в русских людях духа торгового предпринимательства. В области внутренней торговли Петр I также провел огромные преобразования. В 1713 г. он даровал всем людям право свободно вести торговлю в России с уплатой умеренных пошлин; ограничил казенную торговлю, которая стесняла частную промышленность; создал первую биржу (после чего биржи стали создаваться во многих крупных городах). При биржах учреждались присяжные маклеры, записи которых имели силу судебных (ссудных) протоколов. В 1717 г. была учреждена Коммерц-коллегия – центральное государственное учреждение России, ведавшее вопросами торговли, главным образом внешней. В функции Коммерц-коллегии входило строительство торговых судов, гаваней, маяков, складов и т.п.; руководство торговыми консулами за границей, продажей некоторых товаров (пушнины, железа и др.), торговля которыми была монополизирована казной; наблюдение за путями сообщения, ярмарками и исполнением таможенных тарифов; покровительство созданию купеческих компаний и др. В 1731–1742 гг. Коммерц-коллегия была объединена с Мануфактур- и Берг-коллегиями. В 1754 г. при Коммерц-коллегии был учрежден Государственный коммерческий банк. В 1802 г. она была подчинена министру коммерции, а в 1818 г. – упразднена. Хозяйственный подъем и экономическая политика второй половины XVIII в. в значительной степени способствовали расширению российской торговли, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. К этому моменту уже сложился Всероссийский рынок. В начале 50-х гг. были сняты внутренние таможенные барьеры, начали преобладать ярмарочные формы торговли, но сказывалось отсутствие железных дорог. В то же время ярмарочная торговля все более совершенствовалась, приобретая постоянный (лавочный), а не сезонный характер. Усилилась роль крупных ярмарок: Макарьевской (под Нижним Новгородом), Свенской (под Брянском), Ирбитской (на Урале), Кролевецкой (Польша). Уже к 70-м годам ярмарок и торговых сел в стране насчитывалось более 1,5 тыс. При этом государство сохраняло за собой монополию на торговлю вином, солью, табаком, дегтем, смолой, икрой и пр. Таможенная реформа 1753–1757 гг. отменила внутренние пошлины, что способствовало росту всероссийского рынка. Во второй половине XVIII в. в Москве возникли первые магазины при купеческих домах, в 1797 г. – лавки при жилых домах. В XVIII в. торговля развивалась по принципам протекционизма(от лат. protection – «защита, покровительство»; экономическая политика осуществляется с помощью торгово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства). Во второй половине XIX в. возникли акционерные торговые товарищества, развивалась оптовая биржевая торговля. В XIX – начале XX в. коммерческая деятельность была основным объектом занятия российского купечества, являющегося почетным сословием российского общества. В этот период искусство коммерции в России достигло высокого уровня. Существовал своеобразный кодекс чести купца-коммер-санта, провозгласивший твердость и нерушимость купеческого слова. На рубеже XIX–XX вв. происходит дальнейший рост торговли, концентрация ее в руках монополий. Падала доля ярмарок во внутреннем товарообороте, развивалась магазинная форма торговли, увеличивалась роль банков. В 1905 г. было создано Министерство торговли и промышленности. В годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) сократилось производство потребительских товаров, выросли цены, активно стала применяться спекуляция. Возник продовольственный кризис, который во многом привел к революционной ситуации в России. После Февральской революции и октябрьского переворота 1917 г. была ликвидирована частная собственность, а вместе с ней и свободный обмен товарами. Наряду с национализацией была установлена государственная монополия на торговлю (1918 г.) важнейшими товарами народного потребления. С начала Гражданской войны (1918–1929 гг.), в период «военного коммунизма», коммерческая деятельность была запрещена, а установлено централизованное распределение предметов потребления. В январе 1919 г. введена продразверстка, с переходом к новой экономической политике (НЭП) продразверстка была заменена продналогом. Для сбыта продукции крупной промышленности были созданы отраслевые синдикаты и другие государственные оптовые организации (Госснабы). Розничная торговля находилась преимущественно в руках потребительской кооперации, а государственная – представлена небольшой сетью торгов и других организаций. В процессе развития планово-распределительной экономики и административно-командных методов управления народным хозяйством созданы и получили развитие три формы внутренней торговли: государственная, кооперативная, колхозная. Они обслуживали, соответственно, городское и сельское население. Государственная и кооперативная торговля совместно образуют организованный рынок страны, на котором цены устанавливаются непосредственно государством. Новые условия хозяйствования, ориентированные на переход к рыночным экономическим отношениям, введение частной собственности, развитие и укрепление товарно-денежных отношений, полного хозрасчета и самофинансирования способствовали появлению нового типа организации коммерческих отношений между поставщиками и покупателями товаров, открыли широкий простор коммерческой инициативе, самостоятельности и предприимчивости торговых работников. Без этих качеств в рыночных условиях нельзя успешно осуществлять коммерческую деятельность. Вопрос 2. Основные функции и принципы коммерческой деятельности.

Коммерческую деятельность можно условно разделить на несколько этапов. Такими этапами являются: изучение спроса и определение потребности в товарах; выявление поставщиков товаров и установление с ними хозяйственных связей; коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров; коммерческая деятельность по розничной продаже товаров; формирование ассортимента и управление товарными запасами; рекламно-информационная деятельность; оказание торговых услуг. По характеру выполняемых в сфере товарного обращения функций процессы и операции, совершаемые в торговле, можно подразделить на два вида: 1. Производственные, или технологические; 2. Коммерческие, или чисто торговые.

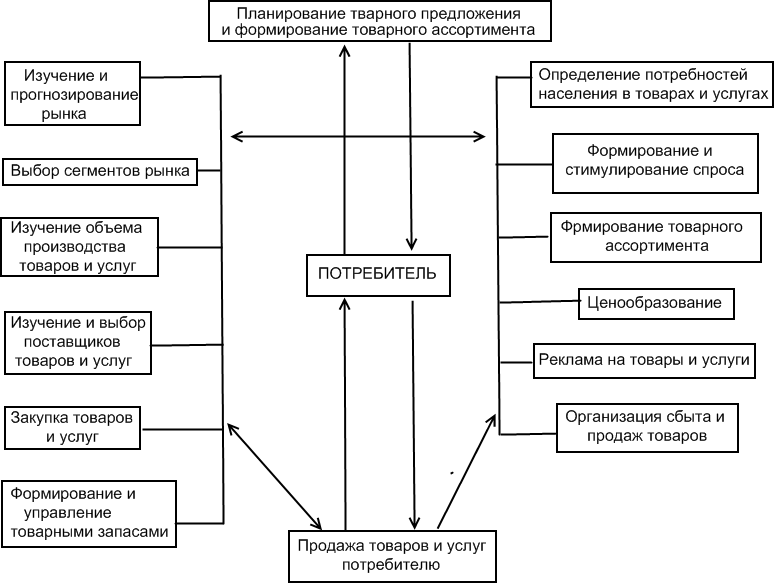

Торговые услуги по своему функциональному содержанию можно отнести как к коммерческим, так и к технологическим процессам. Главный принцип коммерции – это пронизывание коммерческими действиями этапов продвижения продукции от производителя до потребителя, обеспечивая снижение издержек обращения и получение реальной прибыли от продажи продукции. Механизм коммерции строится на саморегулировании, где определяющая роль диктуется экономическими и распорядительными методами. Коммерческая самообеспеченность означает выбор способов и приемов, направленных на развитие хозяйственной деятельности конкретного рынка. Для предпринимателей важнейшим фактором при заключении сделок является доход (экономическая выгода), а для потребителей выгодой является нужный ему товар (услуга), если он в большей степени удовлетворяет его потребности (потребительские интересы). Потребитель – не пассивный покупатель, а полноправный участник коммерческой деятельности, ее регулятор. Таким образом, важнейшим субъектом деловых отношений между поставщиками товаров и розничным звеном является именно потребитель (рис. 1.).  Рис. 1. Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг Основные принципы коммерческой деятельности. 1.Формирование коммерческой политики. Под коммерческой политикой понимается определение текущих и перспективных задач коммерческой деятельности, способов их решения. Коммерческая политика зависит от экономики товарного рынка, целей торгового предприятия, его реальных возможностей, поиска альтернативных вариантов коммерческих действий. Без коммерческой политики невозможно успешное функционирование торгового предприятия. К числу основных задач коммерческой политики предприятия можно отнести: усиление влияния на рынке; выявление и заполнение новых рыночных ниш; расширение ассортиментной номенклатуры; повышение конкурентоспособности и уровня торгового обслуживания. Следует учесть, что коммерческая политика подлежит периодической корректировке с учетом изменяющихся условий внешней среды и новых возможностей торгового предприятия. 2.Комплексный подход к коммерческой работе. Отличительная особенность комплексного подхода заключается в том, что коммерческие звенья торгового предприятия должны работать как единый и слаженный механизм: тесная связь предприятия с поставщиками, купля-продажа товаров в зависимости от структуры рыночного спроса, управление продвижением товаров к покупателю. Эффективность коммерческой деятельности во многом зависит от всестороннего анализа внутренней и внешней среды, на основе которого принимаются взвешенные адекватные решения в коммерческой работе. 3.Управление куплей-продажей товаров. Процессы купли-продажи и продвижения товаров всегда были предметом внимания торгового предприятия. Коммерческие службы осуществляют управление закупочной деятельностью и поставкой товаров. Партнерско-деловые связи между торговым предприятием и поставщиками товаров строятся на коммерческой основе (коммерческие сделки, коммерческие операции, товарно-денежный обмен). При этом определенное значение придается инструментам маркетинга, которые используются в комплексе с коммерческими действиями. 4.Развитие рынков товаров. При изучении состояния рынка определяются мотивации покупателей на приобретение необходимых товаров, платежеспособный спрос, предпосылки его роста, соотношение между спросом и предложением. Это позволяет выявить потенциальные возможности расширения (развития) рынков товаров как продовольственного, так и непродовольственного назначения. 5. Адаптация коммерции к изменениям окружающей среды. По мере становления потребительского рынка появляется все большее количество разнообразных товаров, формирующих покупательский спрос, что в свою очередь вызывает колебания качественных и количественных характеристик товарных потоков, проходящих по каналам движения. В данной ситуации коммерция должна обладать адаптивностью и своевременно реагировать на изменяющиеся условия. 6.Обеспечение учета издержек, связанных с коммерческой деятельностью. Показателем снижения издержек служит соотношение между расходами, связанными с коммерческой деятельностью, и доходами, полученными в результате этой деятельности. Коммерческий успех во многом определяется взаимовыгодностью сделок, предприимчивостью и компетенцией коммерсанта. Одной из задач коммерческой работы является сокращение затрат на операции по доведению товаров до потребителей. Отсюда вытекает необходимость учета издержек, связанных с коммерческой деятельностью. Стратегия коммерческой деятельности непосредственно связана со стратегией развития торгового предприятия. Заданные цели стратегии достигаются благодаря потенциальным возможностям торгового предприятия, удовлетворению запросов потребителей через торговую деятельность, обеспечению конкурентных преимуществ на рынке и получению прибыли от продажи товаров. Стратегия не является неизменной, она периодически корректируется исходя из изменяющейся экономической политики и условий окружающей среды. Вопрос 3. Объекты и субъекты коммерческой деятельности. Современная рыночная экономика характеризуется взаимодействием понятий «бизнес» и «коммерция».

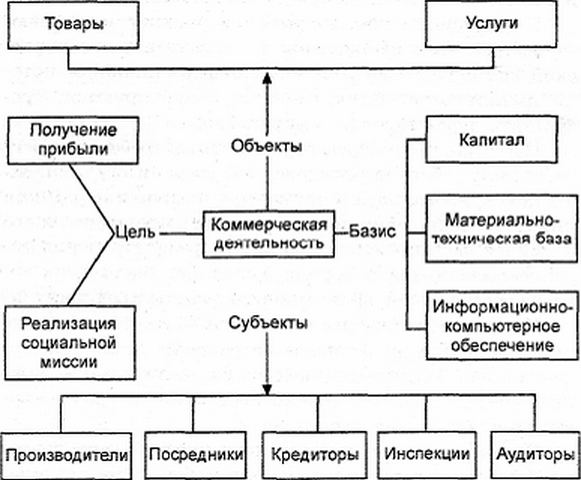

Коммерческая деятельность связана с торговыми процессами по осуществлению актов купли-продажи с целью получения прибыли, а также и в сфере принятия макрологистических решений. Рыночные процессы и коммерция тесно взаимосвязаны между собой. В ходе преобразований, проводимых в торговле и коммерции, не могут не учитываться ряд обстоятельств: во-первых, происходящие экономические перемены, особенности переходного периода, менталитет и покупательское поведение населения; во-вторых, все элементы макро- и микросреды должны работать как единый и слаженный механизм, действующий в новых условиях хозяйствования; в-третьих, рыночные преобразования необходимо проводить в увязке с экономическими процессами и рыночными принципами, утвердившимися в мировой практике. Коммерческая деятельность представляет собой совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с целью получения прибыли.  Рис 2. Основы коммерческой деятельности

Базисом коммерческой деятельности служат капитал (финансовое обеспечение), материально-техническая база и информационно-компьютерные средства, формирующие банк данных для принятия управленческих решений. Объектами коммерческой деятельности выступают товары и услуги. Совокупность товаров и услуг образует потребительский рынок. Субъектами предпринимательской деятельности в РФ могут быть не ограниченные в своей дееспособности граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, а также российские и иностранные юридические лица. К основным субъектам сферы товарного обращения относятся: государство (правительство); государственные органы, производящие и продающие товары, ценные бумаги, оказывающие услуги и приобретающие рабочую силу, товары, услуги; предприятия и предприниматели – фирмы, компании, организации, предприятия разных форм собственности, юридические и физические лица, поставляющие, продающие и закупающие самые разнообразные товары, оказывающие услуги; домашние хозяйства – граждане, продающие свою рабочую силу, собственные товары и оказывающие услуги, а также покупающие необходимые для жизни товары и услуги. Субъектами рынка, непосредственно взаимодействующими с торговыми предприятиями, являются производители (поставщики) товаров, коммерческие организации, посредники, транспортные предприятия и потребители. На рынке товаров и услуг коммерческую деятельность осуществляют организации и предприятия, различных организационно-правовых форм собственности (юридические лица), а также физические лица (индивидуальные предприниматели). В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) юридическим лицом признается организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая им по своим обязательствам. Права и обязанности юридического лица должны соответствовать целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации в органах юстиции в установленном законом порядке. Субъектами коммерческой деятельности могут являться и физические лица. Гражданским кодексом РФ закреплено право граждан заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К такой деятельности применяются те же правила ГК РФ, которыми регулируется деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Исходя из вышесказанного можно представить структуру коммерческой деятельности торгового предприятия при взаимодействии с внешней средой следующей схемой (рис. 3.):  Рис. 3. Структура коммерческой деятельности торгового предприятия при взаимодействии с внешней средой Рис. 3 наглядно показывает процесс взаимодействия коммерческого предприятия с внешней средой. Очевидно, что коммерческие позиции складываются под влиянием внешней и внутренней среды. Основу внешней среды в пределах деятельности торгового предприятия составляют: экономические тенденции; социальная среда; покупатели и поставщики товаров; конкуренты; субъекты партнерских связей; банки, финансовые учреждения; контрольно-инспекционные органы (налоговые службы, инспекции по торговле и качеству товаров, ценам); товарные и фондовые биржи; ярмарки, выставки; действующие законодательные и нормативные акты. Внутренняя среда торгового предприятия складывается из: производственных, технических, экономических, финансовых и кадровых ресурсов; функциональных служб; товарно-материальных ценностей; торгово-технологических процессов; складского хозяйства; информационно-компьютерного обеспечения. Вопрос 4. Цели и задачи коммерческой деятельности. Главная цель коммерческой деятельности – получение прибыли через удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре торгового обслуживания. Эта цель в равной степени важна как для организаций и предприятий, так и для отдельных лиц, осуществляющих операции купли-продажи на рынке товаров и услуг. В структуре коммерческой деятельности выделяют производство продукции, непосредственно коммерцию (торговлю) и коммерческое посредничество. Содержание основ коммерческой деятельности включает следующие направления: закупка материально-технических ресурсов промышленными предприятиями и товаров оптово-посредническими и др. торговыми предприятиями; планирование ассортимента и сбыта продукции на промышленных предприятиях; организация сбыта продукции предприятиями-изготовителями; выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности; организация оптовой продажи товаров и коммерческое посредничество; розничная торговля как форма коммерческо-посреднической деятельности. Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание, а именно: установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка; изучение и анализ источников закупки товаров; согласование связи производства с потреблением товаров, ориентированных на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление выпускаемой продукции); осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды; расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков товаров; сокращение издержек обращения товаров. Любая деятельность оправдана в том случае, если она способствует достижению поставленной цели предприятия. Без четко сформулированной цели невозможно построить коммерческую деятельность, разработать ее стратегию и оценить эффективность. Задачей коммерческой деятельности является реализация целей торгового предприятия, поэтому важно правильно определить концепцию ее функционирования и развития. Коммерческие отношения могут развиваться в условиях экономической свободы субъектов деловых отношений. Эта свобода предполагает владение капиталом и умение управлять финансами, ориентацию на извлечение максимально возможной для складывающихся условий прибыли и наиболее выгодные способы ее капитализации. Также она включает в себя умение управлять коммерческим риском и формирование таких организационных структур коммерции, которые способны приспосабливаться к меняющимся условиям. В то же время нельзя считать экономической свободой в коммерческой деятельности полную независимость от интересов и действий субъектов рынка, поскольку в ряде случаев для достижения каких-либо стратегических целей необходим компромисс с деловыми партнерами. Кроме того, свобода коммерческих взаимоотношений может ограничиваться условиями внешней среды, коммерческой тайной и другими объективными факторами. Для достижения поставленных задач необходимо руководствоваться следующими основными принципами: неразрывная связь коммерции с принципами маркетинга; гибкость коммерции, ее направленность на учет постоянно меняющихся требований рынка; умение предвидеть коммерческие риски; выделение приоритетов; проявление личной инициативы; высокая ответственность за выполнение принятых обязательств по торговым сделкам; нацеленность на достижение конечного результата – прибыли. Работа коммерческой организации в сфере товарного обращения оценивается с помощью различных показателей, таких как объект реализации товаров, уровень издержек обращения, показатели товарооборачиваемости и другие. Однако наиболее точно ее отражают показатели прибыли. Поэтому нацеленность коммерческого предприятия на достижение в конечном результате прибыли является одним из основных принципов коммерческой деятельности. Очевидно, что коммерческие позиции складываются под влиянием внешней и внутренней среды. Основу внешней среды в пределах деятельности торгового предприятия составляют: экономические тенденции; социальная среда; покупатели и поставщики товаров; конкуренты; субъекты партнерских связей; банки, финансовые учреждения; контрольно-инспекционные органы (налоговые службы, инспекции по торговле и качеству товаров, ценам); товарные и фондовые биржи; ярмарки, выставки; действующие законодательные и нормативные акты. Внутреннюю среду торгового предприятия представляют: производственные, технические, экономические, финансовые и кадровые ресурсы; функциональные службы; товарно-материальные ценности; торгово-технологические процессы; складское хозяйство; информационно-компьютерное обеспечение. Вопрос 5. Материально-техническая база коммерческой деятельности. Для осуществления хозяйственной деятельности на коммерческой основе торговое предприятие должно располагать надлежащей материально-технической базой, которая представляет собой совокупность материально-вещественных ценностей – основные производственные фонды и технологии производственных процессов. Основные производственные фонды подразделяются на пассивную и активную части. По назначению пассивная часть основных фондов состоит из следующих групп: здания – объекты, обеспечивающие условия для торгового процесса, подготовки и реализации товаров; склады, необходимые для хранения, поддержания товарных запасов, предпродажной подготовки товаров; сооружения – инженерно-строительные устройства, предназначенные для приема и отгрузки товаров (прирельсовые тупики, эстакады, рампы, используемые в основном торговыми базами). Активная часть основных фондов в качестве средств труда включает: торгово-технологическое оборудование; подъемно-транспортные устройства; средства малой механизации; транспорт и прочее. В рамках развития торговых предприятий периодически возникает потребность в обновлении производственных фондов, что подразумевает замену средств труда новыми, более совершенными по техническому уровню.

Основные производственные фонды, представляющие материально-техническую базу торгового предприятия, оцениваются в стоимостных и натуральных показателях. Стоимостная оценка позволяет определить: структуру и совокупную величину основных фондов; эффективность использования основных фондов; величину издержек обращения, связанных с функционированием технологического оборудования; значимость качественно различных технических средств; динамику развития основных фондов. В структуре основных фондов в стоимостном выражении, как правило, преобладает пассивная часть. Основные фонды имеют первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость. Первоначальная стоимость основных фондов определяется как сумма затрат на строительство или приобретение фондов, включая и монтажные работы. Восстановительная стоимость основных фондов – это стоимость их воспроизводства на конкретный момент времени. Она позволяет оценить стоимость различных по сроку ввода в действие основных фондов и определяется на основе прейскурантов переоценки. Остаточная стоимость основных фондов – это размер невозмещенной стоимости, сохранившейся в основных фондах после определенного периода их функционирования. Остаточная стоимость исчисляется как разность между первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их износа. Чем больше продолжительность эксплуатации основных фондов, тем ниже их остаточная стоимость, и наоборот. Время, в течение которого совершается оборот основных фондов, называется их сроком службы. Продолжительность использования основных фондов зависит от их стоимости и установленных сроков амортизации и колеблется от года до десяти лет и более. За этот период они переносят свою стоимость на реализуемый товар. В результате образуются амортизационные отчисления – амортизационный фонд. Эти отчисления дифференцированы по группам основных фондов и по направлениям использования – на капитальный ремонт и полное восстановление (реновацию) фондов. Для оценки эффективности использования основных производственных фондов применяют стоимостные показатели: фондооснащенность – стоимость используемых основных фондов из расчета на одного работника за период; фондовооруженность – стоимость активных фондов из расчета на одного работника торгово-оперативного персонала за период; фондоотдачу – отношение объема товарооборота к стоимости используемых основных фондов за период. Для оценки использования основных фондов применяют и натуральные показатели: коэффициент использования торговой площади, емкости склада; товарооборот из расчета на 1 м2 торговой площади; коэффициент обновления технических средств – отношение нового (замененного) оборудования к общему их количеству за период. Отдельным направлением в разделе материально-технической базы коммерческой деятельности является транспортное обеспечение коммерческой деятельности. От работы транспорта во многом зависит эффективная деятельность торговых организаций и предприятий, так как расходы на перевозку товаров занимают значительную долю в издержках обращения. Кроме того, рациональное использование различных видов транспортных средств позволяет более оперативно осуществлять доведение многих миллионов тонн товаров от производства до конечных потребителей. Основные выводы: 1. Коммерческая деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой страх и риск торговую или торгово-посредническую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли путем купли-продажи товаров или услуг и удовлетворения спроса. 2. Важнейшим условием осуществления коммерческой деятельности на рынке является непосредственное взаимодействие предпринимателя с потребителем, т.к. целью предпринимателя является получение экономической прибыли от осуществляемой деятельности за счет удовлетворения потребительских интересов. Для потребителя, в свою очередь, выгодой от подобного взаимодействия является нужный ему товар или услуга. 3. Осуществление коммерческой деятельности невозможно без соответствующей материально-технической базы, которая представляет собой совокупность материально-вещественных ценностей. 4. Регулирование и регламентация процессов, протекающих в рамках коммерческой деятельности, осуществляется государством в соответствии с существующими законодательными актами и нормативными документами. Вопросы для самопроверки: 1. Как развивалась коммерческая деятельность в древние и средние века? 2. Как происходило становление коммерческой деятельности в России? 3. Что такое коммерческая деятельность? 4. На какие условные этапы делится коммерческая деятельность? 5. На какие виды можно разделить процессы и операции, совершаемые в торговле? 6. В чем состоят основные цели коммерческой деятельности? 7. Каковы основные задачи коммерции? 8. Каковы основные принципы коммерческой деятельности? 9. Что относится к объектам, а что – к субъектам коммерческой деятельности? 10. В чем состоит основное отличие товара от услуги? 11. Что относится к внешней и внутренней среде коммерческого предприятия? 12. Что такое реконструкция? 13. Что такое восстановленная и остаточная стоимость основных фондов? Практические задания: 1. Коммерческое предприятие является частным (учредители – два физических лица) и зарегистрировано в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Предприятие планирует заняться реализацией продовольственных товаров. Может ли государство регулировать хозяйственную деятельность частного предприятия? 2. Коммерческие предприятия, реализующие продовольственные товары, резко увеличили цены реализации, в том числе и розничные. В каких случаях, по вашему мнению, антимонопольные органы могут квалифицировать это как действия, ограничивающие конкуренцию? 3. Напишите краткое эссе на одну из следующих тем: Соотношение коммерческой и некоммерческой деятельности в экономике. Связь и зависимость коммерческих и технологических операций. Состояние и перспективы развития рыночных отношений в экономике. Рыночно-экономические отношения и развитие коммерческой деятельности. Факторы, определяющие результаты коммерческой деятельности. |