Концепция правотворческой политики

Российской Федерации — 2017

Концепция правотворческой политики Российской Федерации (далее — Концепция) подготовлена на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также концепций отраслевого законодательства, разрабатываемых Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Введение

Правотворчество представляет собой одну из форм государственной деятельности и управления обществом. Это органично «встроенный» в современные процессы правового регулирования элемент, который является целенаправленным обеспечительным правовым процессом по созданию позитивного (официального) права как одного из необходимых составных аспектов механизма правового регулирования. Правотворчество осуществляется не спонтанно и самопроизвольно в порядке нормотворческой самодеятельности участников социального общения, а осознанно и планомерно.

Для обеспечения гармоничного правотворчества и управления общественными делами необходимо формировать планомерную, осмысленную политику правотворчества. В этой связи предлагаемая Концепция — первый шаг к достижению поставленных целей, суть которых в нормализации данной деятельности, осуществляемой всеми субъектами права.

Концепция взаимосвязана с постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998

г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 января 2002 г.

№ 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

Концепция исходит из того, что правотворческая политика является основой законодательной деятельности, невозможна без учета общественного мнения, признает право каждого гражданина на участие в правотворческом процессе посредством как личного участия, так и через представителей и институты гражданского общества.

Правотворческая политика направлена на создание условий в сфере законопроектной деятельности Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Федеральное Собрание) и построение четкой, непротиворечивой, а также способствующей формированию механизма взаимодействия гражданского общества и государства системы отраслевого законодательства, регулирующего основные сферы жизнедеятельности общества.

Концепция содержит комплексный анализ современного состояния правотворческой политики Федерального Собрания (с 1993 года, когда была принята действующая Конституция Российской Федерации, и по настоящее время) с учетом реалий, сложившихся в сфере правотворческой деятельности, и потребностей общества в правовом регулировании.

Настоящей Концепцией, разработанной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права в области правотворчества, учитывающими важность сохранения лучших отечественных политических традиций и ценностей, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, с учетом отечественного опыта определяются цели, принципы, задачи и основные направления правотворческой политики Российской Федерации.

Концепция учитывает произошедшие позитивные изменения в государственно-правовой политике Российского государства в период с 1991 по 2017 год, в результате которых были приняты основные кодифицированные акты в стране.

В Концепции использованы данные социологических и иных исследований, которые проводились Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее — Институт законодательства и сравнительного правоведения) в период с 2000 по 2017 год.

По данным Института законодательства и сравнительного правоведения, в период с 1995 по 2016 год Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Государственная Дума) было принято примерно 6 100 федеральных законов.

Российское законодательство в целом стало более качественным и продуманным в силу более высокого уровня современной аналитики и законодательной техники. Вместе с тем высокие темпы законотворчества высветили ряд проблем в юридической практике. Это и отсутствие единого замысла законодательства, его усиливающаяся коллизионность, бессистемность, и слабая социально-экономическая обоснованность, пробельность, поверхностность и эклектичность, а самое главное — законодательство не в полной мере отражает объективные тенденции общественного развития, чем уводит его в сторону от подлинного общественного прогресса и справедливости. К этому можно добавить, что в последнее время законодатель умышленно и необоснованно «размывает» границы правового опосредования общественных отношений, что обусловливает масштабную конвергенцию отраслей частного и публичного права, а это нивелирует автономность отраслей законодательства и вносит хаос в правовое регулирование.

Вышеизложенное является серьезной научной и практической проблемой. Так, в частности, об актуальности, теоретической и практической значимости проблемы развития отечественного права свидетельствует принятие актов концептуального характера — Указа Президента Российской Федерации от 7 июля 1994 г. № 1473 «О программе “Становление и развитие частного права в России”» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Речь, по сути, идет о расширении сферы правового регулирования гражданского оборота посредством предоставления большей вариантности поведения субъектам правоотношений и сокращения присутствия государства в тех сферах, где наиболее эффективным оказывается саморегулирование, и в то же время об усилении прогностической составляющей регламентации тех областей, в которых общественные институты не могут обеспечить требуемое регулирование.

Такая оптимизация отраслевого строения права выступает стратегическим условием нормативно-правового регулирования гражданско-правовой сферы общественных отношений. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. и подготовленная на основании Указа Президента Российской Федерации

от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», предлагает развивать гражданское законодательство Российской Федерации посредством интеграции и дифференциации норм.

К сожалению, это один из немногих примеров прогнозирования развития отраслевого законодательства на уровне принятых и планомерно осуществляемых программы и Концепции. В то же время в силу отсутствия четкой и ясной стратегии правового развития при решении проблем совершенствования законодательства не всегда осознается ключевая идея этих преобразований.

Принятые в 2000-х годах многочисленные стратегии и доктрины законодательства оказались во многом нивелированными сложными социально-экономическими и политическими событиями. Реализуемый Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» слабо коррелируется с концепциями отраслевого законодательства (если они приняты) и касается только планирования государственного управления бюджетом.

Вышесказанное обусловливает потребность формулирования фундаментальных положений, теоретических взглядов и принятия практических мер в области правового регулирования, что является одной из первоочередных задач современной юридической науки. Решение этой задачи требует кардинального изменения самой технологии правовой деятельности в сфере формирования права, отражено чем свидетельствуют объективные тенденции общественного развития и результаты научных изысканий.

Таким образом, одним из результатов концептуализации научного знания о стратегии и тактике правового регулирования в переходных условиях стала подготовка доктринального юридического документа, в концентрированной форме обобщающего данное знание и закладывающего принципиальную основу для его восприятия в области политико-правовой практики. Таким документом стала настоящая Концепция, в которой системно изложены взгляды на модельную программу правового развития российского общества на перспективу.

Настоящая Концепция может стать основой для разработки иных программных доктринальных правовых документов (стратегий, концепций, программ, доктрин, прогнозов, планов и т. д.), в частности единой концепции развития отраслевого законодательства (не только отдельных отраслей, как это происходит сейчас, но и всего отечественного законодательства в целом).

Данная Концепция представляет собой систему теоретических положений, отражающих взгляды на сущность, цели, задачи, принципы, приоритеты, направления, процедуры и пути формирования права и правотворческой деятельности в Российской Федерации до 2035 года.

Под правотворческой политикой понимается целенаправленная, систематическая, планомерная, научно обоснованная, процедурно-регламентированная политико-правовая деятельность государства и гражданского общества в сфере правового регулирования общественных отношений, заключающаяся в инициировании, разработке, обсуждении, принятии и отмене нормативных правовых актов.

Правотворческая политика является первопричиной и организующим началом всей правовой деятельности общества, выступает одной из форм осуществления государственной политики посредством юридического управления и нормирования социального и политического курса страны. Выработка стратегии правового развития невозможна без четкого определения технологии правотворческой деятельности как системы мер, способов и средств конструирования системно-структурированного законодательства. Концепция определяет, как и в какой последовательности должны быть разработаны и приняты основополагающие нормативные правовые и доктринальные, программно-целевые акты страны.

Такая правотворческая политика тактически направлена на совершенствование всей системы юридических и технических средств, обеспечение решения поставленных обществом и государством задач в целях реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года.

Осуществление обоснованной правотворческой политики на современном этапе является одним из определяющих условий демократизации общества, формирования нового типа правопонимания, возрождения в России институтов гражданского общества и правового государства, формирования подлинного парламентаризма в целях обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными стандартами права.

Правотворческая политика основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права, должна быть выражена в системе доктринальных, программно-целевых актов, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов, а также в правоприменительной, правореализационной и правоинтерпретационной практике.

Настоящая Концепция необходима для качественной реализации не только основных направлений государственной политики в сфере правотворчества, но и посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2017 год, а также долгосрочных приоритетов стратегического развития России, провозглашенных в разрабатываемой стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года.

Разработка настоящей Концепции обусловлена необходимостью:

политико-правового развития страны;

осуществления планомерной правотворческой деятельности на основе систематического мониторинга правоприменения, осуществляемого Министерством юстиции Российской Федерации;

модернизации действующего федерального и регионального законодательства, совершенствования правовой практики во всех сферах общественной жизни;

формирования единой процедуры принятия нормативных правовых актов в целях обеспечения единства и целостности правового пространства страны;

укрепления законности и правопорядка;

снижения правовой коллизионности и конфликтности в обществе, уменьшения количества правовых споров и судебных исков в системе судов общей юрисдикции и выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации.

Концепция является доктринальным документом программно-целевого характера в области правотворчества, призванным стать ориентиром и процедурным стандартом для всех заинтересованных субъектов правотворческой деятельности, государственных и муниципальных органов власти, институтов гражданского общества, граждан, участвующих в обсуждении, принятии, формировании и практической реализации отечественного законодательства.

Основные направления государственной правотворческой политики Российской Федерации:

создание слаженного механизма правотворческой деятельности в правовой системе общества;

совершенствование правотворческих процедур при участии гражданского общества;

восстановление лучших государственных традиций парламентаризма и представительной демократии;

улучшение правового климата, способствующего укреплению законности во всех сферах жизнедеятельности общества;

формирование системного, непротиворечивого законодательства;

строительство правового социального демократического государства на основе положений Конституции Российской Федерации;

повышение уровня и качества жизни граждан России.

I. Общие положения.

Современное состояние правотворчества в Российской Федерации

Современное состояние правотворчества в российском обществе в целом можно охарактеризовать как сложное и противоречивое. Оно отличается бессистемностью и поверхностностью, непланомерностью и хаотичностью, коллизионностью и рыхлостью содержания большинства новелл, неполнотой правового регулирования в различных сферах общественных отношений, иногда избыточностью юридического воздействия, механистичным заимствованием институтов и целых отраслей из других правовых традиций, слабой эффективностью механизма правового регулирования, разнонаправленностью и отсутствием единого замысла. Однако качество создаваемого нормативно-правового материала вызывает серьезные нарекания потребителей, о чем свидетельствуют данные социолого-правовых исследований, поскольку многие законодательные акты имеют системные изъяны и даже юридические дефекты, вступают в коллизии с действующим законодательством, обнаруживаются неравномерность и пробельность правового регулирования и т. д.

В отечественном правоведении констатируется недостаточная методологическая разработанность как стратегии правовой политики Российского государства по модернизации нашего общества, так и стратегии укрепления правовых основ общественной и государственной жизни. Нередко концептуальный подход подменяется эмпирическим. Обнаруживают себя принципиально противоположенные тенденции: организованности и дезорганизации, централизации и децентрализации, согласованности и противоречивости предметов правового регулирования.

В большей степени правотворчество характеризуется протекционизмом со стороны тех или иных промышленных групп, финансовых структур, государственных органов и ведомств. Правотворчеству свойственна неустойчивость, процедурная неотрегулированность, а самое главное — оно не отточено полноценной законодательной формой.

Позитивные тенденции начала 1990-х гг. в сфере построения основ правового государства связаны прежде всего с концепцией правовой реформы и поэтапным обновлением нормативно-правовой базы на основе принятой всенародным голосованием Конституции Российской Федерации.

В последующем эти позитивные наработки были нивелированы постепенной административизацией всей правовой системы и сокращением масштаба свободы во всех сферах общественной жизнедеятельности. После принятия Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400

«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и Конституции Российской Федерации, фактически заново были созданы новые отрасли отечественного законодательства: конституционное, гражданское, земельное, банковское, финансовое, семейное, трудовое, воздушное, водное, жилищное, лесное, таможенное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, арбитражно-процессуальное, гражданско-процессуальное, административное, градостроительное, экологическое и др.

В настоящий момент в Российской Федерации действует

25 кодифицированных нормативных правовых актов, примерно

6 100 федеральных законов и более 5 миллионов подзаконных актов. Данные нормативные правовые новеллы отразили некоторые потребности социальной жизни во всех сферах общественных отношений, что являлось на начальной стадии правовым ренессансом общества. Но результатом такого поспешного и плохо организованного правотворчества стали проблемы в реализации столь избыточной массы достаточно разрозненных актов.

Процесс реализации действующего законодательства можно в целом оценить как неудовлетворительный вследствие огромного количества противоречивых норм, выявленных в процессе его применения на всех уровнях юридической практики, и судебных исков (более 29 миллионов), которые, по сути, парализовали не только всю систему судов общей юрисдикции, но и Федеральную службу судебных приставов и Федеральную службу исполнения наказаний (72 миллиона дел в производстве), исполняющие эти решения.

Современные темпы правотворческой деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне остаются интенсивными. Государственная Дума и Совет Федерации принимают в год до 300 законов, бо́льшая часть которых — поправки в действующее законодательство.

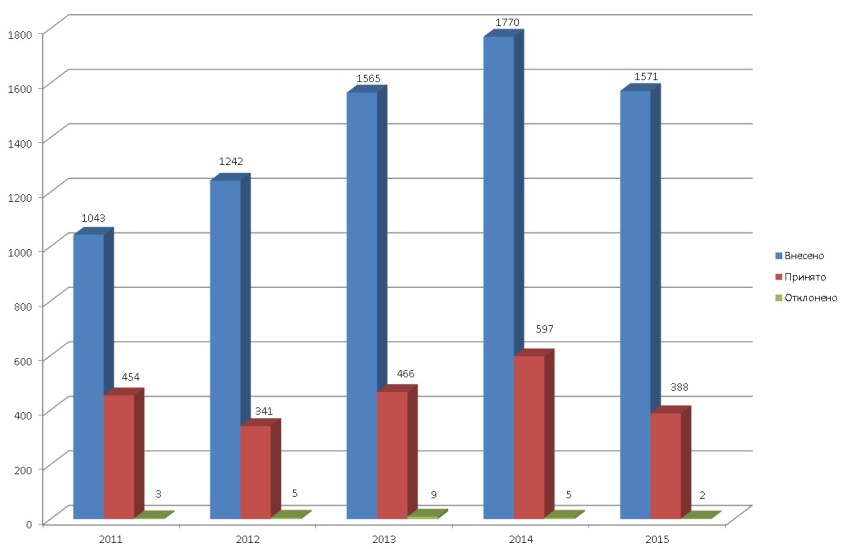

В 2015 году в Государственную Думу поступило более 1 570 законопроектов (по состоянию на 28 декабря). Это примерно на

200 законопроектов меньше, чем было в предыдущем году, но законодательная деятельность все еще остается на уровне 2013 года. Около 400 проектов стало законами.

В 2016 году было подписано порядка 560 законов, что на данный момент больше, чем в этом году. Советом Федерации в прошлом году было наложено пять вето.

Текущий спад законодательной активности можно считать закономерным. Закономерным будет также спад активности в следующем, 2017 году за счет снижения количества депутатских инициатив после выборов.

В минувшую весеннюю сессию Государственная Дума шестого созыва приняла 384 закона. Согласно официальной статистике, ни один созыв парламента ни в одну сессию не принимал столько законов. Последний рекорд был установлен шестым же созывом в весеннюю сессию 2014 года, когда было принято 295 законов. Максимум принятых за одну сессию законов во втором созыве равнялся 223 документам, в третьем — 158,

в четвертом — 227, в пятом — 267.

Согласно статистике шестой созыв стал рекордным не только по числу принятых законов, но и по числу внесенных законопроектов. В общей сложности в 2012–2016 годах в парламент было внесено 6 012 законопроектов (в пятом созыве — 4 390, в четвертом — 4 808, в третьем — 4 323, во втором — 4 032). Принял шестой созыв Государственной Думы 1 817 законов (пятый — 1 608, четвертый — 1 087, третий — 781, второй — 1 045).

В 2016 году в России вступили в действие новые нормативные правовые акты, затрагивающие все сферы общественной жизни. В частности, они касаются внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, связанных с нарушением дорожно-транспортного движения.

Вступил в силу мораторий на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. на осуществление плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого бизнеса. Внесены изменения в информационное законодательство, согласно которым поисковики обязаны удалять ссылки с недостоверной информацией по заявлению граждан. Любой гражданин сможет потребовать удалить ссылки на информацию о себе, которую он считает недостоверной, неактуальной или распространяемой с нарушением законодательства. Однако эта норма не будет распространяться на информацию о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и сведения о совершении преступлений, по которым не снята или не погашена судимость.

Важные изменения были приняты в жилищное законодательство. Так, начиная с 31-го дня просрочки оплаты коммунальных услуг россиянам будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день долга. С 91-го дня размер пени вырастет до 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Учитывая, что с 1 января Центральный банк Российской Федерации отменяет понятие «ставка рефинансирования» и устанавливает единую ключевую ставку, пени будут рассчитываться исходя из ставки 11 процентов. Ранее пени начислялись с первого дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования, которая в конце 2015 г. составляла 8,25 процента.

Управляющие компании будут должны платить штрафы в пользу жильцов. Оштрафовать управляющие компании можно будет как за незаконно начисленные платежи, так и за услуги, которые оказываются недостаточно качественно. В первом случае размер штрафа составит

50 процентов от незаконно начисленной суммы, а во втором — до 30 процентов от стоимости этих услуг за период, в течение которого у собственника жилья были проблемы.

С 1 января 2016 г. минимальный размер оплаты труда установлен в размере 6 204 рубля в месяц. Увеличение составило 4 процента.

Изменения произошли и в социально-экономическом блоке законодательства. Выросли акцизы на пиво, вино, табак, автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и бензин. Предполагается, что увеличение акцизов отразится в итоге и на стоимости продуктов и товаров.

В 2016 году вступили в силу изменения, внесенные в статьи 255 и 270 Налогового кодекса Российской Федерации, касающиеся компенсации средств, затраченных на отдых в Крыму, Карелии и на Камчатке. Теперь семья, приобретающая в туристическом агентстве путевки для отдыха на указанных российских курортах, сможет вернуть потраченные деньги практически в полном размере. Расчет возвращаемой суммы будет производиться в зависимости от стоимости путевки, но не более 50 тысяч рублей на одного человека.

Все эти изменения, безусловно, важны для нормальной жизни общества и граждан, однако это не меняет общей ситуации в правотворческой деятельности, которая во многом продолжает быть бессистемной, плановой и последовательной.

Продолжает расти число подзаконных нормативных актов, принимаемых всеми государственными органами власти. Ежегодно увеличивается удельный вес законодательства субъектов Российской Федерации. В настоящий момент насчитывается более 5,5 миллиона подзаконных нормативных актов, что явно свидетельствует об избыточности ведомственного нормотворчества и создает угрозу для реализации законов, так как многие подзаконные акты противоречат законам. Тем не менее благодаря такому бурному правотворчеству в государстве возникли новые общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности: экономической, социальной, духовной и политической.

На основе нового административного законодательства была модернизирована процедура административного судопроизводства (Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации). Последними законодательными и конституционными изменениями была реформирована судебная система (Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации”»). Проведена реформа прокуратуры Российской Федерации, из структуры которой выведен Следственный комитет Российской Федерации, с последующей трансформацией правоохранительной системы «милиции» в «полицию» (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). К сожалению, это не сказалось на раскрываемости преступлений и наведении устойчивого безопасного правопорядка — Министерство внутренних дел Российской Федерации фиксирует ежегодный рост преступности. На базе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной службы и Министерства внутренних дел Российской Федерации возникла Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»).

Необходимо отметить то благотворное воздействие на юридическую практику, которое оказывает на правовую сферу международное право, в частности прецедентные решения Европейского суда по правам человека.

В российскую правовую систему путем трансформации и имплементации было внесено огромное количество международно-правовых институтов, проверенных временем и мировой практикой, подтвердивших свою ценность и эффективность. Между тем Конституционным Судом Российской Федерации принято весьма спорное с юридической точки зрения Постановление от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона

“О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней”, пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона

“О международных договорах Российской Федерации”, частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы», в соответствии с которым высшая контролирующая судебная инстанция может не исполнять решения ЕСПЧ, если это противоречит Конституции Российской Федерации и правовой системе России.

Вместе с тем критический анализ современной правотворческой политики российского общества позволяет сделать вывод, что осуществляемая в течение 20 последних лет правовая реформа, стержнем которой стала судебная реформа, утратила свой первоначальный замысел и стала просто неэффективной для дальнейшего общественного развития. Речь идет о тех необходимых правотворческих новациях, которые обусловливали не только первоначальное, по замыслу создателей Конституции Российской Федерации, конституционное устройство государства и гражданского общества, но и последующее — строение и перспективу развития всего отраслевого законодательства. Наиболее существенные проблемы касаются самого направления развития общества и его отраслевого законодательства, которые в не меньшей степени зависят от процедур принятия правотворческих решений, ставящих под сомнение парламентаризм как самостоятельный политический институт.

Неэффективной следует признать организацию работы по так называемому правовому мониторингу, который включает в себя в том числе антикоррупционный мониторинг и антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов. Так, были приняты Федеральный закон

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции

на 2016–2017 годы», Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы», постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Ратифицированы основные международные конвенции о противодействии коррупции: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (принята в г. Страсбурге 27 января 1999 г.), Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.).

Существующая технология законопроектной и в целом правотворческой деятельности создает возможность принятия законов конъюнктурно-корпоративных, недостаточно проработанных, увеличивающих правовую коллизионность в процессе их реализации. Необходима систематическая нормативно регламентированная мониторинговая деятельность по оценке эффективности внедряемых правовых норм, что в настоящее время возложено на Министерство юстиции Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»).

Многие сферы жизнедеятельности российского общества развиваются, как правило, в условиях дефицита необходимой нормативно-правовой базы, в результате чего ряд провозглашенных в посланиях Президента Российской Федерации и иных программно-целевых актах (стратегиях, доктринах, концепциях, положениях) приоритетов и целей социально-экономических преобразований остаются не обеспеченными необходимыми правовыми средствами. Действующее право не успевает своевременно и адекватно регулировать уже фактически сложившиеся в обществе отношения и стимулировать развитие новых.

Системе правовых актов об органах федеральной государственной власти свойственна пробельность. В правовом регулировании нуждаются статус высшего должностного лица в стране — Президента Российской Федерации и статусы органов исполнительной власти, министерств, служб и агентств. Также необходимо принятие органичного федерального закона о парламенте в Российской Федерации (аналогичные законы есть в большинстве европейских стран). Отсутствует актуальное отраслевое законодательство о промышленной политике, о государственных и муниципальных предприятиях, об интеллектуальной собственности, о малом и среднем бизнесе, нормативных правовых актах, минимальных государственных социальных стандартах, целевых и функционально-юридических режимах (пограничном, военном, таможенном, режиме использования энергоресурсов и др.).

Закономерно, что все необходимые текущие политические решения не обеспечены необходимыми отраслевыми правовыми концепциями.

В настоящее время в нормативно-правовой базе существует несколько концепций — программно-целевых документов, принятых на уровне федерального законодательства и определяющих развитие будущих изменений: Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Социально-экономические преобразования страны не подкреплены концептуальными нормативно-директивными актами. Их нет ни в сфере жилищного строительства, ни в сфере социального сервиса, ни в сфере экологии, ни в сфере уголовной политики, ни в сфере градостроения, ни в сфере энергетики, ни в сфере промышленной политики, ни в сфере трудового партнерства, ни в сфере финансовой политики. Этот список можно было бы продолжить. Ничего в этом плане не решает подзаконное регулирование некоторых правотворческих аспектов, в частности постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 576 «Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов», которое определяет тот минимальный перечень требований необходимый для разработки федеральных законов. Это постановление не определяет как таковые правотворческие процедуры, т. е. то, как и в каком порядке должен разрабатываться нормативный правовой акт.

Серьезные препятствия для осуществления эффективного правотворчества находятся в области административного ресурса и влияния должностных лиц в процессе лоббирования основных правовых решений.

В качестве недостатков выступают также фактическая непрозрачность и закрытость обсуждения законопроектов (за редким исключением некоторых несущественных новелл), слабый контроль гражданского общества за политическими процессами и истеблишментом страны. Первопричиной такого состояния правотворческой деятельности следует считать слабую интегрированность механизма правотворческой деятельности в механизм гражданского общества с его потребностями и процедурами, чему во многом способствует историческая монополия государства на процессы формирования права. Это, в свою очередь, подкреплено слабостью самой политической системы общества, его институтов, обеспечивающих взаимодействие государства и гражданского общества. К сожалению, деятельность Общественной палаты Российской Федерации как экспертной площадки гражданского общества носит во многом формальный и рекомендательный характер по отношению к основным парламентским решениям. Как следствие, имеется парадоксальная ситуация консервации и сужения процедур и потребностей в правотворчестве административной политической элитой до уровня кулуарного, полулегального, лоббистского. Публичные институты власти не способны действовать в рамках легального публичного правового пространства, в имеющейся системе координат международного и национального права. Поэтому сегодняшнюю конституционную модель законодательной власти, роли и места всех ветвей власти в правотворческом процессе в механизме политической системы следует считать переходными или временными.

19. Одной из причин ослабления института парламентаризма, искажения самой природы правотворческой деятельности (отечественному парламенту дана весьма объективная характеристика — «бешеный ксерокс») является несовершенство современных процедур и правотворческой политики в целом, для которой свойственно то, что она:

1) не является самостоятельным направлением правовой жизни и политики;

2) рассматривается обычно как форма государственной деятельности;

3) не имеет единой правовой основы, в силу чего может быть охарактеризована как нечто спонтанное и хаотичное;

4) отнесена в основном к безусловной монополии государства и государственных органов, включая Президента Российской Федерации;

5) характеризуется низкой долей участия граждан и институтов гражданского общества;

6) обеспечивает приоритет интересов государства и отдельных групп лоббирования;

7) не учитывает и не поддерживает общественное мнение и национальные традиции.

20. В правотворческом процессе, несмотря на интенсивное развитие законодательства, весьма слабо проявлено самое главное — единый идеологический и концептуальный мировоззренческий замысел всех решений. Имеет место чисто прагматическая модель законодательной деятельности, практически бессистемная и неисполнимая для правоприменителя, что подтверждается многочисленными фактами судебной практики. Так сложилось, что законодательная деятельность парламента, осуществлявшаяся в разные эпохи (XX и XXI века) со свойственными именно им вызовами и условиями, оставила глубокий отпечаток на характере идейных оснований и целей проводимых реформ. Разрабатываемая в настоящий период стратегия социально-экономического развития России до 2035 года должна определить законодательное обеспечение проводимых реформ во всех областях жизнедеятельности общества, четко оформить сроки исполнения регламентирующих актов, обозначить ответственность и определить концепции отраслевой направленности законодательства.

21. Самая главная проблема современного российского правотворчества заключается в несовершенстве естественных правовых механизмов, обеспечивающих органичное внедрение, реализацию в общественную ткань провозглашенных в законодательстве положений правовых актов. Нередко законодатель не обеспечивает необходимую для реализации того или иного правового акта либо правового интереса степень достаточности, согласованности и взаимодействия правовых средств и механизмов. Во многом это связано со слабой социальной прогнозируемостью действия будущих правовых положений. Другими словами, процедура правотворчества не учитывает необходимости процедуры обязательной общественной и правовой экспертизы будущих законопроектов. Она пока остается только на бумаге или на телевидении. Речь идет о необходимости учета социальных статистических данных при принятии того или иного правового акта, анализа практики решения вопроса, зарубежного опыта, а не только о финансовой обоснованности правовых документов. Правотворческая политика государства может быть более эффективной, если будет опираться на интересы и потребности гражданского общества, процедуры диалога с обществом, которые в настоящее время сформированы недостаточно.

|

Скачать 1.1 Mb.

Скачать 1.1 Mb.