Учебное пособие для ординаторов и интернов по дисциплине Физиотерапия

Скачать 2.37 Mb. Скачать 2.37 Mb.

|

|

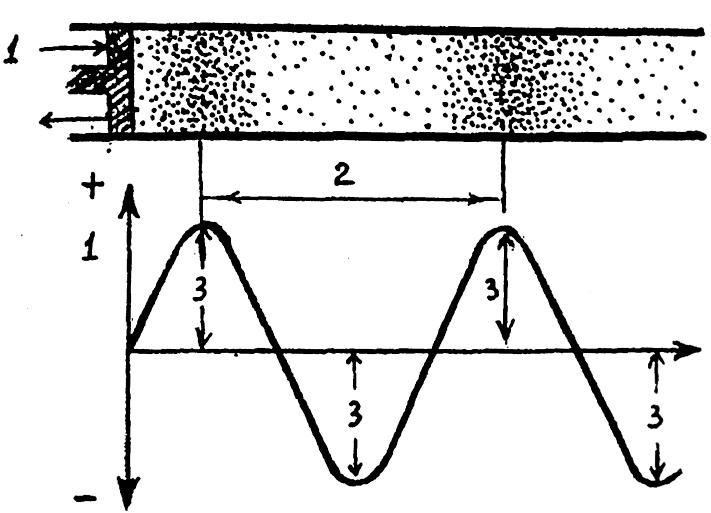

ВВЕДЕНИЕ Насущная необходимость в комплексной реализации программ, направленных на сохранение здоровья человека, его жизненного и профессионального потенциала, а также на разработку и применение технологии оздоровления и медицинской реабилитации с целью повышения адаптивных и функциональных резервов организма, сниженных в результате заболевания или различных неблагоприятных влияний внешней среды, послужило основой создания самостоятельного научно-практического направления в медицине – восстановительной медицины. Восстановительная медицина как медицинская научная специальность интегрировала в себя все лучшее из предшествовавших ей научных направлений смежных дисциплин, объединила под шифром этой специальности клиницистов различного профиля, физиотерапевтов, специалистов по рефлексотерапии, мануальной терапии, по лечебной физкультуре и спортивной медицине, а также специалистов в сфере традиционной медицины. Физиотерапия – это один из главных и наиболее объемных разделов восстановительной медицины. Предмет изучения физиотерапии – внешние физические факторы, используемые для воздействия на организм человека в медицинских целях, а объект изучения – человек, его организм как целостная система. Ультразвук как физиотерапевтическая технология широко используется в клинической практике восстановительной медицины. Ультразвук в зоне воздействия оказывает механическая, термическое и физико-химическое действие в тканях организма на субклеточном и органном уровня. Ультразвук вызывает клеточный и тканевой микромассаж, повышает температуру зоны воздействия, является катализатором физико-химических, биохимических и биофизических процессов в организме. Ультразвук вызывает бактериостатический, бактерицидный, противовоспалительный, метаболический, иммунокоррегирующий и аналгетический эффекты. Эти эффекты широко используются при различной патологии и вторичной профилактике. Перспективным направлением является использование ультразвука с другими лечебными факторами и лекарственными препаратами. ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАЗВУКА. Упругие волны, вызванные колебаниями частиц твердой, жидкой или газообразной среды с частотой выше порога слышимости человека (приблизительно от 1,6–2·104 Гц до 109 Гц) называют ультразвуковыми волнами или ультразвуком (УЗ). Он занимает в диапазоне звуковых волн положение между звуком и гиперзвуком (Рис. 1)  Рис. 1. Диапазон звуковых колебаний Область частот ультразвуковых волн принято подразделять на три диапазона: ультразвук низкой частоты – 1,6·105 Гц; средних частот – 106-107 Гц и область высоких частот – 107-109 Гц. Впервые УЗ получен в лабораторных условиях русским физиком П.Н. Лебедевым в конце XIX века. После гибели британского судна «Титаник» в 1912 г. УЗ по предложению французского физика Поля Ланжевена стали применять в гидролокации для обнаружения подводных и надводных препятствий. В медицинскую практику УЗ ввел Р. Польман в 1938 г. С 1948 г. ультразвуковая терапия стала применяться в странах Западной Европы, позже в США в основном в неврологии и ортопедии. В России первым изучил биологическое действие УЗ И. Е. Эльпинер. В 1953 г. был разработан первый генератор УЗ. С 1961 г. стали серийно выпускаться ультразвуковые аппараты. Ультразвук получают в специальных генераторах с помощью обратного пьезоэлектрического эффекта, физическая сущность которого состоит в том, что при приложении к торцовой поверхности пластины из кварца, титанито-бария или другого пьезокрситалла переменного электрического напряжения пластина периодически изменяет свою толщину (возникают участки сжатия и растяжения). Это приводит к тому, что в прилегающих к пьезоэлементу окружающей среды возникают то разряжение, то сгущение частиц среды. Образуются механические колебания, частота которых прямопропорциональна частоте приложенного к пьезоэлементу переменного электрического напряжения. Графически ультразвук изображается в виде синусоиды, положительные полуволны соответствуют сжатию в среде, а отрицательные – ее разрежению (Рис. 2).  Рис.2. Графическое изображение ультразвуковых волн (сгущение и разрежение частиц вещества) 1. акустическое давление 2. длина волны 3. амплитуда волны Как колебательный процесс ультразвук характеризуется: периодом, частотой, амплитудой, колебательной скоростью, акустическим давлением. Период колебаний (Т) – время одного полного колебания – время распространения одной волны и выражается в секундах (с). Частота колебаний (f) – число полных колебаний (периодов) в одну секунду и выражается в герцах (Гц). Между частотой колебаний и периодом существует обратная зависимость: Длина волны (λ) – расстояние между двумя точками среды находящимися в одной фазе колебательного процесса (расстояние между последовательными участками сжатия или разрежения среды) и выражается в метрах (м). Колебательные движения передаются от одной частицы среды к другой не мгновенно, а с определенной скоростью(v). За время одного периода колебания оно распространяется на расстояние равное длине волны, т.е. скоростью ультразвуковой волны и выражается формулой: Так как период колебаний (Т) связан с частотой колебаний (f) соотношением Скорость распространения звуковой волны в среде зависит от ее акустического сопротивления. Чем оно выше, тем выше скорость распространения волны. Так, в воздухе скорость распространения ультразвуковой волны – около 300 м/с, в воде – 1500 м/с, в мягких тканях организма – 1540 м/с, а в костной ткани – 3350 м/с. Существование волн сжатия и разряжения в волновом процессе обуславливает возникновение акустического давления. Акустическое давление в среде – представляет собой разность между мгновенным давлением в данной точке при наличии колебания и статистическим давлением в той же точке при его отсутствии. Акустическое давление –величина переменная, в области сжатия она положительная, в области разрежения – отрицательная. Разность давления в области сжатия и разрежения составляют амплитуду переменного звукового давления. Амплитуда этого давления зависит от величины акустического сопротивления среды и интенсивности ультразвука. Так при среднем значении акустического сопротивления тканей человека и средней интенсивности ультразвука амплитуда звукового давления составляет около ± 2,6 атм. Число изменения давления прямо пропорционально частоте звуковых колебаний. Таких изменений давления при частоте 880 кГц происходит 880000 в секунду. Важными энергетическими параметрами ультразвука являются мощность и интенсивность. Мощность представляет собой энергию, переносимую в единицу времени через всю поверхность, перпендикулярную распространению волны и выражается в ваттах (Вт). Интенсивность (сила ультразвука) – количество энергии, которое переносится за 1 секунду через площадь 1 см2 и измеряется в Вт/см2. Различают пороговую интенсивность биологического действия ультразвука (0,01 Вт/см2). Нижняя граница терапевтического действия ультразвука лежит в пределах 0,05-0,1 Вт/см2, а верхняя граница терапевтической интенсивности, согласно решению Международной электротехнической комиссии (1963г.) не должна превышать 3 Вт на см2. В отечественной физиотерапии уровень интенсивности ультразвука подразделяют на малые (0,05-0,4 Вт/см2), средние (0,5-0,8 Вт/см2) и большие (0,9-1,2 Вт/см2). Амплитуда колебаний волны – максимальное смещение колеблющихся частиц от положения равновесия. Она зависит от силы звука, свойств ткани. При средних интенсивностях ультразвука она не велика и не превышает нескольких ангстрем (1·10-10 м). При прохождении ультразвуковых волн через упругую среду наблюдаются дифракция, интерференция, преломление, отражение, поглощение. В связи с меньшей длиной волны и большей частотой ультразвука по сравнению со слышимым звуком, ультразвуковые колебания распространяются узким направленным пучком. Это свойство ультразвука дает возможность сосредоточить большую плотность энергии на малой площади объекта, что используется в хирургической практике. Ультразвуковые волны способны отражаться на границе разнородных сред. Если акустическое сопротивление сред отличается резко, то отражение их сильно возрастает (на границе биологических тканей и воздуха). Отсюда вытекает основное требование к методике ультразвуковой терапии: обеспечение безвоздушного контакта ультразвукового излучателя с участком тела. Для этих целей используют, так называемые, контактные среды: вазелиновое масло, ланолин, глицерин, дегазированную воду, эмульсии, мази, гели. Отражение ультразвуковых волн зависит и от угла их падения на зону воздействия. Чем больше этот угол отклоняется от перпендикуляра, проведенного к поверхности среды, тем больше коэффициент отражения. Поэтому при проведении процедуры ультразвуковой излучатель должен прикасаться к коже всей своей поверхностью, так как только в этом случае возможна эффективная передача энергии тканям. Глубина проникновения ультразвука зависит от его частоты и от особенностей (акустической плотности) самих тканей. Принято считать, что в условиях целостного организма ультразвук частотой 20-100кГц распространяется на глубину 8-10 см, частотой 800—1000 кГц – на 5-6 см, а при частоте 2500-3000 кГц – на 1-3 см. Кроме того, играет роль скорость распространения ультразвука в тканях. Она зависит от плотности среды и величины акустического сопротивления. Так, в жидких средах скорость распространения звуковых волн составляет 1500 м/с, в твердых - 4000 м/с. Поэтому в неоднородных средах, какими являются ткани организма, распространение ультразвука происходит неравномерно. Максимум поглощения ультразвуковой энергии наблюдается в костной ткани, на границах разных тканей, а также на внутренних мембранах клеток т.е., чем выше акустическая плотность, тем меньше поглощение. При патологических процессах поглощение ультразвука изменяется. В случае отека ткани коэффициент поглощения уменьшается, а при инфильтрации клеточными элементами увеличивается. Поглощение ультразвука обусловлено внутренним торможением, трением и соударениями колеблющихся частиц среды. При интерференции ультразвуковых волн происходит уменьшение или увеличение амплитуды колебаний частиц среды. Увеличение интенсивности и акустического давления может вызвать перегрев тканей и болевые ощущения. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА Действующим началом ультразвуковой терапии является акустическая энергия, передающаяся в ткани организма в виде продольных и поперечных волн. При прохождении через вязкую среду ультразвуковая энергия затухает за счет ее поглощения и оказывает на биологические системы и ткани комплексное воздействие – механическое, тепловое и физико-химическое. Механическое действие УЗ связано с колебательным смещением частиц среды в УЗ-волне и возникающим при этом переменным акустическим давлением. Особенно важно влияние механического компонента действия УЗ для озвучиваемой ткани при интенсивности 1—2 Вт/см2 и частоте 1 МГц, когда величина смещения частиц достигает порога чувствительности механорецепторов. Микровибрация на клеточном и субклеточном уровнях вызывает перемещение внутриклеточных структур и, изменяя их пространственные взаимоположения, стимулирует функции клеточных элементов и клетки в целом, повышает чувствительность их к действию физических и химических агентов. С переменным акустическим давлением связано и образование цитоплазматических микропотоков — перенос вещества благодаря акустическим микротечениям около мембран клеток, что приводит к временным и обратимым нарушениям архитектоники внешних и внутренних клеточных поверхностей. Все это приводит к повышению проницаемости клеточных и тканевых мембран, гистогематических барьеров, к стимуляции микроциркуляторных процессов, ибо мембраны клеток являются первичной мишенью воздействия ультразвука. Под влиянием терапевтических доз УЗ усиливается мембранный транспорт таких ионов, как калий, натрий, кальций и магний, а также усиливается АТФ-азная активность ферментов, ведающих транспортом этих ионов. Ингибирование этих ферментов приводит к необратимым УЗ-эффектам и падению до нуля трансмембранного потенциала. Механическим действием УЗ обусловлены нарушение вязкости растворов, их оптической плотности, устойчивости белков, к ферментам, разжижение коллоидов, разрыв коллоидных агрегатов на более мелкие частицы. Тепловой эффект связан с поглощением УЗ-энергии в объекте и превращением акустической энергии в тепловую. Компонентом теплообразования, связанным с самой природой УЗ, является известный факт повышения температуры среды при ее сжатии. Кроме того, разница в движении на границе раздела сред при воздействии УЗ сопровождается образованием тепла, особенно значительным тогда, когда акустическое сопротивление этих сред сильно отличается. В живых тканях благодаря охлаждающему действию циркулирующей крови, теплопроводности тканей большого повышения температуры озвучиваемых тканей не наблюдается (обычно до 1 °С). За счет усиления кровообращения из зоны воздействия уносится до 80% образовавшегося тепла, за счет теплопроводности тканей — 20%. В настоящее время, когда в лечебной практике используются значительно более низкие интенсивности, чем в первые годы становления УЗ-терапии, тепловому действию УЗ отводится значительно меньшее значение в механизме лечебного действия, однако полностью оно не исключается. Выраженная трансформация механической энергии в тепловую возможна при стабильной методике воздействия средними и большими интенсивностями в непрерывном режиме генерации УЗ. Наиболее опасны термические эффекты УЗ на границе с костной тканью. С тепловым действием УЗ связаны увеличение кровотока в озвученных тканях, расширение кровеносных сосудов, улучшение микроциркуляции, увеличение поступления кислорода в ткани, увеличение проницаемости клеточных мембран, уменьшение спастических явлений. Высокий коэффициент поглощения УЗ тканями с большими молекулами обусловливает заметное нагревание коллагеносодержащих тканей, что сопровождается увеличением растяжимости сухожилий, повышением эластичности рубцовой ткани, увеличением амплитуды движений в суставах при их контрактуре. Уменьшить тепловую нагрузку на ткани при озвучивании можно не только снижением интенсивности, но и применением импульсного (пульсирующего) режима, когда энергия подается в виде отдельных порций с различной частотой (50, 100, 200 Гц), различной формы импульса (прямоугольные, треугольные, полусинусоидальные) и разной скважности (отношение длительности всего периода к длительности импульса). В отечественной физиотерапии аппараты генерируют импульсы частотой 50 Гц, форма их прямоугольная, длительность подачи импульса имеет три варианта - 2, 4 и 10 мс. Дискутируется вопрос о том, что основное достоинство импульсного УЗ может оказаться не в снижении тепловой нагрузки, а в возможности более целенаправленно влиять на ту или иную ткань частотой следования импульсов, специально подобранной для лечения конкретного заболевания (резонансное влияние). В настоящее время импульсный УЗ, в сравнении с непрерывным, рассматривается отечественными физиотерапевтами как более «мягкий» по переносимости в период воздействия, особенно при наличии у больного выраженной активности воспалительного или болевого синдрома, инфекционно-аллергического фона, вегетативно-сосудистых нарушений. Физико-химическое действие УЗ характеризуется много образными реакциями, возникающими в поле УЗ-волн. Ультразвук рассматривается как физический катализатор физико-химических, биохимических и биофизических процессов в организме. Преимущественно и, главное, как первичный процесс физико-химическое действие УЗ оказывает в коже и поверхностно расположенных тканях, хотя оно отмечается и в других органах и системах. УЗ оказывает влияние на окислительные процессы, небольшие интенсивности УЗ повышают функциональную активность митохондрий и тканевого дыхания, усиливают гликолитические процессы и биологическое окисление. УЗ в терапевтических дозах (до 3 Вт/см2) вызывает щелочной сдвиг концентрации водородных ионов в подкожном слое; переход же алкалоза в ацидоз можно рассматривать как верный признак начинающегося повреждения тканей. Озвучивание тканей сопровождается освобождением и образованием биологически активных веществ (гистамин, гистаминоподобные вещества, серотонин), а также увеличением гормонообразования в коре надпочечников, активности ионов, гормонов и других соединений вследствие перехода их в свободное состояние, генерацией свободных радикалов. Ультразвуковая терапия обладает так называемым последействием, т. е. наиболее выраженный терапевтический эффект определяется через 10 – 14 дней. Это определяется 5 временными фазами в развитии реакций организма. 1-я фаза – первичные эффекты взаимодействия ультразвуковой энергии с биологической средой. Эта фаза по времени равна длительности ультразвуковой процедуры. В озвучиваемых тканях происходит выход ряда физиологических параметров из состояния равновесия за счет биофизических процессов: сдвиг ионной структуры тканей и возникновение вибрационных потенциалов, микротечений и др. Первичные биофизические явления инициируют биохимические процессы: изменение конформации белков и мембран, включение цепных реакций переокисления, активация гидролитических процессов. В процессе озвучивания появляются и первичные физиологические реакции: изменение микроциркуляции и сосудистого тонуса, возбуждение рецепторных образований и др. 2-я фаза – ранние реакции организма. Длительность этой фазы составляет 4 ч. Для нее характерны увеличение содержания АКТГ, 11-ОКС, снижение уровня инсулина в крови, возрастание относительного числа сегментоядерных нейтрофилов и падение количества лимфоцитов и эозинофилов. Эти изменения неспецифичны и соответствуют стресс-реакции. 3-я фаза – максимальные сдвиги в системе гуморальных биорегуляторов. Через 12 ч после ультразвукового воздействия в крови может быть повышено содержание АКТГ, инсулина, 11-ОКС. Эти сдвиги отражают активацию транс- и парагипофизарных путей регуляции функций организма. 4-я фаза – стимуляция клеточного обновления и метаболизма. Наиболее выражена эта стадия через 24 ч после озвучивания. В эпителии кишечника непрерывный УЗ интенсивностью 0,2 Вт/см2 вызывает увеличение митотического индекса на 55% с ростом количества профаз на 56%, в клетках базального слоя эпидермиса митотический индекс возрастает втрое. 5-я фаза – поздние релаксационные реакции организма. Эта фаза может длиться до 2 нед. (10— 14 дней). Начало этой фазы связано с развитием процессов, необходимых для введения параметров внутренней среды организма в физиологические границы (простагландины группы Е). Наблюдается постепенное угасание фазных колебаний важнейших регулирующих процессов, а также нормализация основных видов обмена веществ и энергетических ресурсов организма. Рассмотренные стороны биологического действия УЗ взаимосвязаны; их проявления трудно разграничить. Влияние УЗ на физико-химические и биохимические процессы тесно переплетается с механическим и тепловым. Преобладание какого-либо из перечисленных процессов зависит от многих причин и условий. Обладая способностью проникать относительно глубоко в ткани, УЗ может оказывать влияние как через экстеро-, так и интерорецепторы. О высокой чувствительности нервных окончаний к УЗ свидетельствует возникновение боли при превышении дозы. Действие УЗ на организм определяется совокупностью местных изменений, возникающих в озвученных тканях, и общих реакций, развивающихся по нейро-рефлекторным и нейрогуморальным механизмам, и существенно зависит от области и интенсивности воздействия, морфофункциональных особенностей ткани. Неврогенное (рефлекторное) действие УЗ, наиболее выраженное при использовании более низких частот, проявляется в изменении деятельности различных отделов нервной системы и внутренних органов. Характер изменений в тканях зависит от дозы воздействия (интенсивность, режим, продолжительность). Большие дозы вызывают деструктивные изменения в органах и тканях (разрывы кожных сосудов, отделение мышц от надкостницы, потеря мышцами поперечнополосатой исчерченности, набухание и пикноз ядер, утолщение надкостницы, а затем перелом кости в зонах роста, дефорация костной ткани; разрушение клеточных структур — разрыв ядра, оболочки; некрозы и инфаркты в органах и др.), а малые дозы оказывают стимулирующее влияние на органы и ткани. Благодаря изменению кровообращения и улучшению обменных процессов малые дозы УЗ стимулируют регенеративные процессы в тканях (ускорение заживления ран, регенерации нервного волокна, костной ткани и др.). Малые дозы УЗ усиливают процессы рассасывания, улучшают отток, оказывают обезболивающее действие, механизм формирования которого связан не только с тепловым действием УЗ (усилением кровообращения, процессов рассасывания и связанное с этим уменьшение сдавления нервных окончаний), но и с нетепловым его влиянием. Болеутоляющий эффект УЗ связан и с его нервно-блокирующим действием при особой чувствительности к УЗ тонких безмиелиновых волокон периферического нерва. Сначала имеет место короткое повышение возбудимости и проводимости, а затем функциональное (обратимое) блокирование. При гистологическом исследовании в нейронах узлов солнечного сплетения и межпозвонковых симпатических ганглиев обнаруживаются обратимые изменения в чиде гиперемии, вакуолизации, тигролиза, что рассматривается как своеобразное (функционально обратимое) блокирование элементов нервной системы, отчасти напоминающее действие новокаина. Малые дозы УЗ оказывают спазмолитическое действие, снимают спазм сосудов, бронхов, пилоруса, мышц. Выявлено влияние УЗ на центральную нервную систему. Так, при лечении больных малыми дозами УЗ наблюдается нормализация электромиографических и электроэнцефалографических кривых улучшается выраженность альфа-ритма; известно антипара-биотическое действие ультразвука. Малые дозы УЗ оказывают нормализующее влияние и на функцию симпато-адреналовой системы, функцию системы гипофиз — кора надпочечников, щитовидной железы. Под влиянием малых доз УЗ наблюдается повышение функциональной лабильности возбудимых тканей, выражено нормализующее влияние на электрическую возбудимость нервно-мышечного аппарата. Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что малые дозы играют роль активного стимулятора функций организма с улучшением гомеостаза. В последние годы в клинической практике все шире используется низкочастотный ультразвук. Выпускаются аппараты генерирующие ультразвук с частотой 222-44-100 кГц, работающие как в непрерывном, так и в импульсном режиме. Действие низкочастотного ультразвука во многом сходно с влиянием на организм среднечастотных и высокачастотных колебаний. В.С. Улащик с соавторами отмечают, что низкочастотный ультразвук глубже приникает в ткани, обладает более выраженным бактерицидным, противоотечным, разрыхляющим и деполимеризующим действием, сильнее изменят сосудистую и эпителиальную проницаемость, проявляет большую форетическую активность, способен вызвать выраженный противовоспалительный эффект. Подводя итог вышеизложенного следует констатировать, что ультразвук оказывает противовоспалительный, бактериостатический, бактерицидный, метаболический, иммунокоррегирующий, спазмолитический и аналгетический эффекты. Многообразное действие УЗ на организм объясняет успешное применение его при различных заболеваниях практически во всех клинических специальностях. Наиболее часто применяется УЗ при травматических повреждениях мышечно-связочного аппарата, заболеваниях и травмах суставов и позвоночника, заболеваниях и травмах периферической нервной системы, особенно протекающих с болевым синдромом, болезнях органов пищеварения, многих заболеваниях кожи, глаз, полости рта и зубов, заболеваниях женской и мужской половых систем, рубцово-спаечных процессах и других заболеваниях. Широкое применение УЗ в неврологии связано с его болеутоляющим, противовоспалительным и антиспастическим действием, в основном при заболеваниях периферической нервной системы. Малые дозы стимулируют регенеративные процессы и обмен веществ в нервах, особенно при их травмах и повреждениях, улучшают показатели электровозбудимости, биоэлектрическую активность нервно-мышечного аппарата, положительно влияют на корковую нейродинамику и функцию высших вегетативных центров, обмен веществ в мозговой ткани. Всесторонне обосновано применение УЗ при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. Помимо болеутоляющего, противовоспалительного и рассасывающего действия УЗ, благоприятного влияния его на крово- и лимфообращение, тканевую трофику, при заболеваниях суставов важно специфическое влияние УЗ на функцию соединительной ткани (стимуляция в ней обмена нуклеиновых кислот, активности тучноклеточного аппарата, увеличение ее эластичности и растяжимости). Определенное значение при заболеваниях суставов имеет при УЗ-терапии улучшение функции симпато-адреналовой системы и нормализация водно-солевого обмена. Малые дозировки УЗ тормозят развитие дистрофического процесса при травмах суставов, стимулируют консолидацию костной ткани после перелома, способствуют рассасыванию воспалительных инфильтратов в поврежденном диске при остеохондрозе, восстановлению структуры фиброзного кольца и пульпитного ядра с накоплением в нем гликогена и кислых мукополисахаридов. Терапевтический эффект УЗ при заболеваниях внутренних органов в определенной мере связан с противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, рассасывающим и десенсибилизирующим действием малоинтенсивного УЗ, нормализующим и стимулирующим его влияние на функциональное состояние внутренних органов и обмен веществ в них. При заболеваниях бронхолегочной системы действие УЗ на легкое осуществляется по типу кожно-висцерального и плевро-пульмонального рефлексов, ибо экспериментально доказано, что глубина проникновения УЗ в ткань легкого не превышает 3 мм, следовательно при озвучивании грудной клетки УЗ достигает только поверхности висцеральной плевры, а при озвучивании межреберных промежутков вызывает изменение тонуса мышц всего легкого. Малые интенсивности УЗ оказывают отчетливое бронхолитическое действие, снижают давление в большом круге кровообращения и легочной артерии. При этом прекращается одышка, уменьшается или прекращается выделение мокроты, уменьшаются явления воспаления. При пневмониях лечебное действие УЗ связано с гипосенсибилизацией организма к микробным аллергенам и возрастанием резистентности организма. У больных туберкулезом УЗ содействует рубцеванию кавернозных полостей, повышает концентрацию вводимых антибиотиков в каверне, улучшает состояние бронхолегочного аппарата, реактивность организма. УЗ-поле частотой 880 кГц дает возможность эффективного воздействия и на органы пищеварения. Однако наличие УЗ-колебаний на задней стенке желудка регистрируется лишь при заполнении желудка водой и в положении больного сидя или стоя (при оттеснении воздуха в дно желудка). Особенно эффективен УЗ при гиперкинетическом и гиперацидном состоянии желудка; при гипокинетическом и гиперацидном состоянии УЗ-процедуры менее эффективны. Выявлены выраженное обезболивающее действие УЗ, исчезновение диспептических явлений, нормализация деятельности нарушенных функций желудка и кишечника, положительная динамика со стороны вегетативных нарушений, рубцевание язвенного дефекта. При дискинезии кишечника, хронических запорах УЗ способствует восстановлению моторной функции кишечника, преимущественно при спастической, гипертонической формах колита. Озвучивание малоинтенсивным УЗ правого подреберья снижает проявления воспалительной реакции при воспалительных заболеваниях гепатобилиарной системы, сопровождается умеренным увеличением объемного кровотока, нормализацией обменных процессов в ткани печени при вторичном гепатите, благоприятно влияет на функциональное состояние печени с улучшением процессов желчеобразования и желчеотделения при восстановительном лечении больных в ранние сроки после холецистэктомии. Терапевтический успех УЗ в гинекологической практике связан с его противовоспалительным, анальгезирующим и фибринолитическим действием, а также с его способностью усиливать обменно-трофические процессы в тканях, способствовать развитию артериальных и венозных коллатералей. Немаловажно и стимулирующее влияние небольших интенсивностей УЗ на гормональную активность яичников и других эндокринных систем, что приводит к нормализации овариально-менструального цикла. В оториноларингологии УЗ-терапия наиболее эффективна при лечении больных хроническим тонзиллитом компенсированной и субкомпенсированной форм, хроническим гайморитом, а также некоторыми доброкачественными образованиями гортани (узелки, полипы, гранулемы). Доказано, что дозы УЗ до 1 Вт/см2 оказывают стимулирующее влияние на биологические свойства нёбных миндалин и повышают их устойчивость к патогенным воздействиям; под влиянием УЗ происходят фрагментация лакунарного детрита и очищение лакун, а также улучшение кровообращения в миндалинах. Малые и средние дозы УЗ способствуют ликвидации воспаления, повышению обменных процессов и улучшению кровообращения в слизистой носа и околоносовых пазух. Основанием к использованию УЗ в офтальмологии послужили такие его свойства, как способность повышать интенсивность обменных процессов, ускорять рассасывание инфильтратов, экссудатов и кровоизлияний, оказывать противовоспалительное и анальгезирующее действие, создавать предпосылки для нежного рубцевания. Причинами, сдерживающими и ограничивающими лечебное применение УЗ в кардиологии, были многочисленные исследования, выполненные в период становления УЗ-терапии и свидетельствующие о высокой чувствительности и частых неблагоприятных реакциях сердечно-сосудистой системы на воздействие УЗ, особенно при ее патологии. Переход отечественной физиотерапии на более низкие интенсивности позволил констатировать прежде всего косвенное положительное влияние малоинтенсивного УЗ на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (улучшение биоэлектрической активности и сократительной способности миокарда, кардиогемодинамики) при лечении самой разнообразной патологии. Публикации последних лет свидетельствуют и о прямом благоприятном влиянии малых доз УЗ на сердечно-сосудистую систему и при непосредственном воздействии на сердце. Экспериментально и клинически обосновывается возможность и целесообразность применения малых доз УЗ при инфаркте миокарда, так как УЗ улучшает коронарный кровоток, ограничивает зону ишемии, резко снижает частоту приступов стенокардии. Гипотензивное действие УЗ используется при лечении гипертонической болезни I-II стадии; успешно применение малых интенсивностей УЗ при лечении атеросклеротических окклюзии сосудов нижних конечностей. |