Ответы к комплексным задачам. технология. Задача 2 Охарактеризуйте группу экстрактов стандартизованных (состав, стабильность, назначение)

Скачать 1.86 Mb. Скачать 1.86 Mb.

|

|

Механические методы стерилизации Стерилизующая фильтрация.* Микробные клетки и споры можно рассматривать как нерастворимые образования с очень малым (1—2 мкм) размером частиц. Подобно другим включениям, они могут быть отделены от жидкости механическим путем — фильтрованием сквозь мелкопористые фильтры. Этот метод стерилизации включен в ГФ XI для стерилизации термолабильных растворов. Химическая стерилизация подразделяется на стерилизацию растворами (веществами) и стерилизацию газами (газовая стерилизация). Физические методы стерилизации Тепловая (термическая) стерилизация. В настоящее время монопольное положение среди возможных методов стерилизации в фармацевтическом производстве занимает тепловая стерилизация. В зависимости от температурного режима тепловая стерилизация подразделяется на стерилизацию:

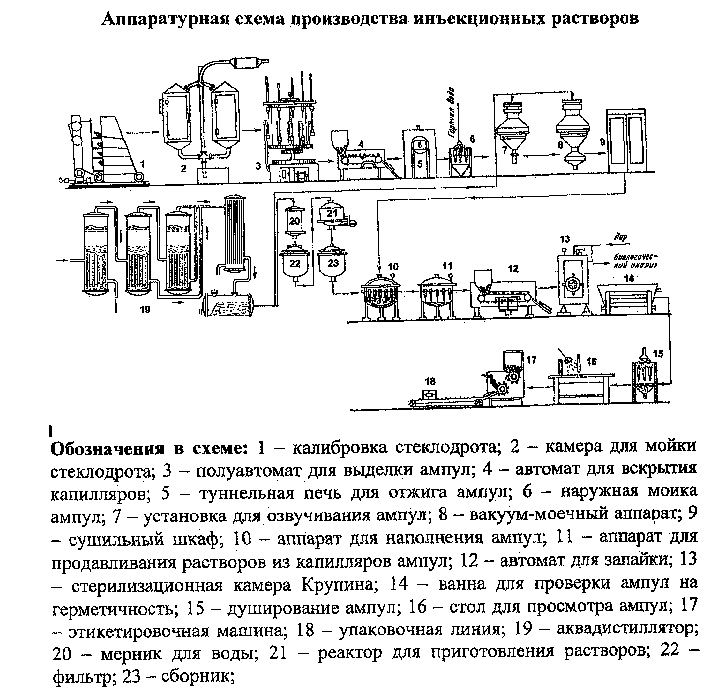

Медицинское стекло представляет собой твердый раствор, полученный в результате охлаждения расплавленной смеси силикатов, оксидов металлов и некоторых солей. В зависимости от качественного и количественного соотношения оксидов металлов в стекле различают классы и марки медицинского стекла, обладающие различной химической устойчивостью. На поверхности стекла ампул или флаконов при контакте с водными инъекционными растворами во время хранения, и особенно при тепловой стерилизации, в зависимости от его марки и значения рН раствора может происходить процесс выщелачивания или растворения верхнего слоя стекла. Выщелачивание — это выход из стекла преимущественно оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, благодаря высокой подвижности ионов этих металлов по сравнению с высоким зарядом четырехвалентного иона кремния. Выщелачивание из стекла компонентов и их гидролиз ведут к увеличению или уменьшению величины рН раствора. Это приводит к изменениям свойств лекарственных веществ, в основе которых лежат различные химические процессы: гидролиз, окисление, восстановление, омыление, декарбоксилирование, изомеризация и др. Оптимальная концентрация водородных ионов в инъекционных растворах — существенный стабилизирующий фактор. Она достигается путем добавления стабилизаторов, которые предусмотрены в нормативно-технической документации, а также использованием комплекса технологических приемов в процессе приготовления парентеральных растворов, о чем будет изложено ниже. Стабилизаторы могут замедлять или ускорять нежелательные химические реакции, создавать определенные значения рН растворов, повышать растворимость лекарственных веществ или удерживать их во взвешенном состоянии. Выбор стабилизатора, в первую очередь, зависит от природы лекарственных веществ Задача 68 3. В аптеке ЛПУ из-за отсутствия раствора промышленного производства возникла необходимость изготовления инъекционного раствора кофеин-бензоата натрия. • Воспользуйтесь соответствующим НД. • Установите состав раствора. • Обоснуйте роль действующего и вспомогательных веществ. • Выполните расчеты. • Дайте обоснование особенностям изготовления раствора в условиях аптеки. Состав лекарственной формы указан в приказе №214: Кофеина бензоата натрия 100г Раствора натра едкого 4мл Воды для инъекций до 1 л Кофеин-бензоат натрия – кардиотоническое средство, представляет собой соль образованную сильным основанием и слабой кислотой, для подавления гидролиза добавляют стабилизатор 0,1Н натрия гидроксид Раствор для инъекций готовят в асептических условиях, в асептическом блоке, с использованием стерильной посуды и дальнейшей стерилизацией раствора. 5. В условиях крупного фармацевтического производства предложите технологические и аппаратурные схемы наполнения ампул раствором с учетом физико-химических свойств инъекционных растворов. • Объясните принципы работы оборудования и охарактеризуйте влияние условий наполнения на обеспечение требуемого объема наполнения. Технологическая схема производства инъекционных растворов в ампулах   Задача 70 2, В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт на изготовление капель в нос: Rp.: Sol. Furacillini 1:5000........................................................... 10 ml Ephedrini ................................................................................... 0,2 Dimedroli .................................................................................. 0,1 M.D.S....................................................................................Капли в нос. По 2 капли 3 раза в день. • Приведите оптимальный вариант технологии с учетом физико-химических свойств и ингредиентов прописи. • Обоснуйте особенности хранения фурацилина, правила работы с ним. • Какой технологический прием позволяет ускорить процесс растворения? Технология изготовления: Эфедрин и димедрол хорошо растворимы в воде, фурациллин растворим в горячей воде. В подставку отмеривают воды очищенной и отвешивают фурацилина, нагревают растворяют, отвешивают натрия хлорид (изотонический для предотвращения оказания раздражающего действия), затем отвешивают димедрол и эфедрин, растворяют, фильтруют. Разливают во флаконы для отпуска. Фурациллин хранится в шкафу красящих и пахучих и изготовление лекформы требует отдельного рабочего места и весо-измерительных приборов. 6. Составьте и обоснуйте технологическую и аппаратурную схему промышленного производства водного медицинского раствора. • Укажите критерии выбора способа получения твердой и жидкой фазы при приготовлении медицинского раствора в условиях крупного фармацевтического производства. Технологическая схема производства растворов  Задача 71 2. В условиях крупного фармацевтического производства укажите и обоснуйте технологические операции (и их последовательность), которые входят в стадию подготовки ампул к наполнению. Предложите аппаратурное оснащение данной стадии технологического процесса. • Предложите и обоснуйте последовательность и вид критериев оценки качества инъекционных растворов в условиях промышленного производства? Подготовка ампул к наполнению складывается из следующих процессов: — вскрытие ампул (резка капилляров); — набор ампул в кассеты; — мойка ампул наружная и мойка внутренней поверхности ампул; — сушка и стерилизация ампул. Вскрытие ампул состоит из двух операций: нанесения режущим инструментом насечки на наружной поверхности капилляра и облома его по месту надреза. Насечка производится при помощи вращающихся стальных дисковых ножей, карборундового или алундового бруска. Для резки капилляров в заводских условиях применяют автоматы Резепина или ампулы вскрывают в процессе их изготовления на специальных приставках к ампулоформирующим полуавтоматам, поэтому Их получают с обрезанными капиллярами. Набор ампул в кассеты осуществляется вручную для крупноемких ампул (5, 10, 20 мл). Набор мелкоемких ампул (1 и 2 мл) производится на машине Резепина. Мойка ампул складывается из наружной : и внутренней мойки. Мойка наружной поверхности ампул осуществляется на полуавтоматах типа АП-2-М2. Принцип мойки основан на душировании ампул обессоленой водой температурой 50 — 60ºС, подающейся под давлением в течение 30—45 мин. Вода, поступая в емкость, вращает кассету II обеспечивает процесс мойки ампул при изменении угла направления воды по отношению к кассете, что влияет на эффективность мойки. По окончании мойки в емкости создается разрежение и происходит удаление воды из капилляров ампул. Внутренняя мойка ампул может осуществляться вакуумным, вибрационным, термическим, ультразвуковым, контактно-ультразвуковым, шприцевым и пароконденсациониым способами. Наиболее широкое применение в СССР нашли вакуумный, шприцевой и пароконденсационный способы. Вакуумная мойка осуществляется в аппаратах по следующему принципу: ампулы в кассетах помещают вниз капиллярами, погруженными в обессоленную воду, после чего создается вакуум. При этом воздух в виде пузырьков удаляется из ампул. При прекращении вакуумирования и создании обычного атмосферного давления вода стремительно впрыскивается в ампулы. В результате турбулентного движения-жидкости они промываются. Снова создают вакуум, вследствие чего вода удаляется из ампул. Операция повторяется 6 — 7 раз. Шприцевая мойка осуществляется на установках, имеющих вертикально установленные, полые иглы, соединенные с наполненной обессоленной водой емкостью с помощью шланга. При таком способе, фонтанирующую под давлением, струю воды направляют внутрь ампулы. Воду из ампулы удаляют путем встряхивания ампул. Промывку ведут 3—4 раза. Пароконденсационный способ мойки ампул проводится на полуавтоматах типа АП-ЗОМ. Мойка осуществляется в три стадии: — в ампуле воздух замещается паром — капилляр ампулы погружается обессоленную воду, охлаждается пулька ампулы, пар конденсируется, в ампуле создается вакуум и она заполняется водой; — нагревается пулька ампулы, в ней образуется пар, который и вытесняет жидкость из ампулы; Процесс повторяется несколько раз до получений ампул достаточной чистоты. Сушка и стерилизация ампул проводится после проверки чистоты вымытых ампул. В последние годы для сушки и одновременной стерилизации ампул на крупных химико-фармацевтических предприятиях используются туннельные печи (камеры). В этих печах. ампулы, в кассетах перемешиваются на цепном транспортере в течении 25—30 мин. при температуре 180 - 200оС с последующим охлаждением в печи профильтрованным воздухом. Во время технологического процесса производства инъекционных растворов обязательно проводят промежуточный (постадий-ный) контроль качества, т. е. после каждой технологической стадии или операции проводится бракераж ампул, флаконов, гибких контейнеров, не отвечающих определенным требованиям. Так, после растворения (изотонизации, стабилизации и т. д.) лекарственного вещества, контролируется качественный и количественный состав, рН раствора, плотность и др.; после операции наполнения — проверяется выборочно объем наполнения сосудов. Определение норм наполнения. Фактический объем наполнения сосудов должен быть больше номинального, чтобы обеспе  чить нужную дозу при наполнении шприца. ГФ XI издания устанавливает нормы налива и количества сосудов для контроля. В сосудах вместимостью до 50 мл наполнение проверяют калиброванным шприцем, в сосудах вместимостью 50 мл и более — калиброванным цилиндром при температуре 20±2 °С. Таблица норм наполнения ампул растворами приведена выше. чить нужную дозу при наполнении шприца. ГФ XI издания устанавливает нормы налива и количества сосудов для контроля. В сосудах вместимостью до 50 мл наполнение проверяют калиброванным шприцем, в сосудах вместимостью 50 мл и более — калиброванным цилиндром при температуре 20±2 °С. Таблица норм наполнения ампул растворами приведена выше.Определение герметичности. Контроль качества запайки или укупорки проходят 100% сосудов и для определения герметичности используют 3 метода:

Контроль на механические включения. Проводят путем просмотра сосудов на черном и белом фоне при освещении 60 Вт. На черном фоне проверяются прозрачность и наличие механических включений — стеклянная пыль, волокна фильтрующих материалов, нерастворенные частицы лекарственного вещества и т. д.; на белом — цветность раствора, отсутствие механических включений черного цвета и целостность стеклянного изделия. Метод имеет недостатки: субъективизм контролера — острота зрения, опыт работы, усталость и т. д. Допустимая ошибка метода составляет 30%. Количественное содержание лекарственных веществ, входящих в состав инъекционных растворов, определяют согласно указаниям ФС или другой нормативно-технической документации. Определение количественного состава проводится на каждой серии раствора. Препараты, анализируемые биологическим методом, должны содержать активные ингредиенты в пределах, указанных в соответствующей НТД. Определение стерильности растворов проводится путем посева и инкубации на специальных тест-средах образцов каждой серии продукции. При обнаружении роста микроорганизмов хотя бы в одной пробирке испытание повторяют на таком же количестве сосудов. И только при отсутствии роста при повторном посеве серия считается стерильной. Определению стерильности подвергают ампулы или флаконы каждой серии, одновременно подвергавшиеся стерилизации в одном стерилизующем аппарате. Метод мембранного фильтрования при определении стерильности рекомендован при выраженном антимикробном действии лекарственного вещества и испытании растворов в больших объемах (более 100 мл). Отбирается 30 ампул, их делят на 3 группы по 10 штук, 20 используют для испытания на стерильность, 10 — для контроля полноты отмывания мембраны от лекарственного вещества. Для фильтрования применяют установку с мембраной диаметром 47 мм и размером пор 0,45±0,02 мкм. Фильтры стерилизуют при температуре 121±1 °С 20 мин. Если испытывают порошок, его растворяют в воде для инъекций, фильтруют через стерильную мембрану, которую промывают от раствора 3—5 порциями растворителя по 100 мл, разрезают стерильными ножницами на 2 части, одну из них помещают в колбу с тиогликолевой средой, вторую — в среду Сабуро, 7 дней инкубируют при ежедневном просмотре. Все операции проводят в асептических условиях. При отсутствии роста на двух средах делают заключение о стерильности серии. Определение пирогенности растворов проводят биологическим методом согласно ГФ XI издания. За рубежом широко применяют лимулус-тест (лим-тест), основанный на образовании геля при взаимодействии бактериальных пирогенов с лизатом амебоцитов крови крабов Limulus polyphemus. В России разработан аналогичный метод, основанный на способности грамотрица-тельных микроорганизмов (основные продуценты пирогенных веществ) образовывать гель в 3% растворе калия гидроксида 3. Проверьте осмотическую активность 2%-го раствора пилокарпина гидрохлорида. После выполнения соответствующих расчетов предложите оптимальный вариант изготовления 15 мл глазных капель. Напишите ППК. Каким образом можно пролонгировать действие раствора? Допустимо ли это в соответствии с НД? Задача 74 2-3. Дайте характеристику лекарственной формы «инъекционные растворы» в аптечных и заводских условиях. • Обоснуйте показатели качества, предъявляемые к инъекционным лекарственным формам. Предложите виды контроля показателей качества и его аппаратурное оформление. • Предложите и обоснуйте комплекс мер, необходимый для достижения требуемого качества инъекционных препаратов. Какие нормативные документы регламентируют производство лекарственных препаратов? • Назовите основные стадии технологии приготовления растворов для инъекций в ампулах на фармацевтическом производстве. • Сравните особенности изготовления инъекционного раствора натрия тиосульфата в условиях промышленного производства и в условиях аптеки. Если имеются различия, обоснуйте их. Инъекционные лекарственные формы или лекарственные средства для парентерального применения, являются официнальными. К лекарственным средствам для парентерального применения относятся стерильные водные и неводные растворы, суспензий, эмульсий и сухие твердые вещества (порошки, пористые массы, таблетки), которые растворяют в стерильном растворителе непосредственно перед применением. Растворы для парентерального применения объемом 100 мл и более относятся к инфузионным. В качестве растворителей применяют воду для инъекций, жирные масла, этилолеат. В основе комплексного растворителя могут быть использованы спирт этиловый, глицерин, пропиленгликоль, полиэтиленоксид 400, бензилбензоат, бензиловый спирт, другие растворители. При изготовлении лекарственных средств для парентерального применения могут использоваться вспомогательные вещества: консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы, эмульгаторы, солюбилизаторы и другие. Консерванты применяют в многоразовых средствах для парентерального применения, а также в одноразовых препаратах,в соответствии с частными фармакопейными статьями (ФС). Лекарственные средства для внутриполостных, внутрисердечных, внутриглазных или других инъекций, имеющих доступ к спинномозговой жидкости, а также при разовой дозе, превышающей 15 мл, не должны содержать консервантов. Количество добавляемых вспомогательных веществ, если нет других указаний в частных ФС, не должно превышать следующих концентраций: для консервантов подобных хлорбутанолу, крезолу, фенолу — до 0,5 %, антиоксидантов типа сернистого ангидрида или эквивалентных количеств сульфита, бисульфита или метабисульфита калия и натрия — до 0,2 %. ГФ XI предъявляет к инъекционным растворам следующие требования: 1. ПРОЗРАЧНОСТЬ— растворы должны быть прозрачны по сравнению с водой для инъекций или соответствующим растворителем. 2. ОКРАСКА — окраску лекарственных средств для парентерального применения определяют путем сравнения с эталонами цветности. 3. ОБЪЕМ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ в сосудах должен быть больше номинального. В сосудах вместимостью до 50 мл наполнение проверяют калиброванным шприцем; в сосудах вместимостью 50 мл и более — калиброванным цилиндром при температуре 20 ± 2°С. Объем раствора, выбранного из сосуда шприцем после вытеснения воздуха и заполнения иглы или после выливания в цилиндр, не должен быть меньше номинального. 4. СТЕРИЛЬНОСТЬ. Лекарственные средства для парентерального применения подвергают стерилизации в соответствии с требованиями статьи ГФ XI «Стерилизация» (вып. 2, с. 19). Стерильность определяют согласно статье ГФ XI «Испытание на стерильность» (вып. 2, с. 187). 5. ТОКСИЧНОСТЬ проверяют в соответствии со статьей ГФ XI «Испытание на токсичность» (вып. 2, с. 182) согласно требованиям и тест-дозам, указанным в частных ФС. 6. АПИРОГЕННОСТЬ проверяют в соответствии со статьей ГФ XI «Испытание на пирогенность» (вып. 2, с. 183) согласно тест-дозам, указанным в частных ФС. Испытанию подлежат все лекарственные средства для парентерального применения при объеме одноразовой дозы 10 мл и более, а также при меньшей дозе, если есть указание в частной ФС. 7. ИСПЫТАНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ инъекционных растворов в ампулах проводят по соответствующим инструкциям, утвержденным приказом МЗ СССР, № 162 от 15.03.65. При контроле в растворе не должно быть механических включений, видимых невооруженным глазом. 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАССЫ СУХИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ — для парентерального применения проводят путем взвешивания порознь 20 предварительно вскрытых сосудов с точностью до 0,001 г. Удаляют содержимое промыванием водой или соответствующим растворителем и сушат при температуре 100—105°С в течение 1 часа. Сосуд И укупорочные средства вновь взвешивают. Рассчитывают среднюю массу 20 сосудов и массу содержимого каждого сосуда. Отклонение массы содержимого одного сосуда ОТ средней массы, указанной в разделе «состав на одну упаковку» должно соответствовать требованиям ГФ XI, но не превышать ±15 %. Отклонение средней массы 20 сосудов не должно превышать ±5 % от указанного в частных ФС номинального количества. 9. ОДНОРОДНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ для стерильных сухих лекарственных средств для инъекций и суспензий при массе содержимого сосуда 0,05 г и менее. Содержание действующего вещества не должно отклоняться от номинального более чем на ±15 %. 10. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. Отклонение содержания действующих веществ в растворе не должно превышать ±3 %, если нет других указаний в частных ФС. 11. рН РАСТВОРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТНЫХ ФС. 12. МАРКИРОВКА. На каждой ампуле указывают название лекарственного средства, его концентрацию или активность, объем или массу, номер серии. 13. ХРАНЕНИЕ. В упаковке, обеспечивающей стабильность препарата в течение указанного в частных ФС срока годности. |