Ответы к комплексным задачам. технология. Задача 2 Охарактеризуйте группу экстрактов стандартизованных (состав, стабильность, назначение)

Скачать 1.86 Mb. Скачать 1.86 Mb.

|

|

Задача 133 1. В РПО аптеки поступил рецепт: Rp.: Amyli Zincioxydi Talci ana 15,0 Aquae purificatae 250 ml Glycerini 50,0 Spiritus aethylici 50 ml Misce. Da. Signa Втирать в кожу стоп. Провизор-технолог проверил форму рецептурного бланка, соответствие выписанной массы этанола учетной концентрации (какой?) норме единовременного отпуска этилового спирта, провел таксировку и оформил основную этикетку «Наружное». Фармацевт заполнил оборотную сторону рецепта и получил у ответственного лица 50 мл (47 г) 90%-го этилового спирта. Выбрал отпускной флакон бесцветного стекла на 150 мл. Отмерил 50 мл глицерина. Отвесил в ступку 15 г крахмала, 15 г талька и 15 г цинка оксида, измельчил с 27 мл глицерина. Пульпу смыл тремя порциями воды очищенной в отпускной флакон, применяя прием взмучивания (дробного фракционирования). Добавил оставшийся глицерин и спирт этиловый. Флакон оформил основной этикеткой и отдельным рецептурным номером, а также дополнительной этикеткой «Перед употреблением взбалтывать». Оформил лицевую сторону ППК. Дата_____ ППК№133. Amyli..........................................................:........................ 15,0 Zinci oxydi...........................................................................15,0 Talci.....................................................................................15,0 Glycerini..............................................................................27,0 Aquae purificatae......................................,..........................50,0 Glycerini..............................................................................23,0 Spiritus aethylici 90%............................................,..„„......,47,0 m = 395,0 Мфл= 102,0 Подписи: • Проверьте расчеты и оформление лицевой стороны ППК? Amyli 15,0 Zinci oxydi 15,0 Talci 15,0 Aquae purificatae 250,0 Glycerini 50,0 Spiritus aethylici 90% 41,5 (50 * 0,8292 = 41,5) Общая масса 386,5 г масса фл= 102,0 • Является ли оптимальным описанный вариант технологии? Нет, не является. • Какая лекарственная форма изготовлена фармацевтом, каким методом? Ответ обоснуйте исходя из физико-химических свойств ингредиентов. Выписана жидкая лекарственная форма для наружного применения, представляющая комбинированную систему — суспензия из крахмала, цинка оксида, талька, на комбинированном растворителе. Суспензия, т.к. все сухие вещества не растворимы ни в одном из жидких компонентов. • Какой закон описывает поведение лекарственных веществ при изготовлении и хранении препарата? Кинетическая устойчивость в дисперсных системах характеризуется законом Стокса: v = 2 х r2 х (d1 — d2) х g / 9 х h, где v — скорость, оседания частиц, м/с; r — радиус частиц, м; d1 — плотность фазы, г/м3; d2 — плотность среды, г/м3; h — вязкость среды; g — ускорение свободного падения в м/с2. • По каким показателям оценивают качество лекарственной формы в процессе изготовления, изготовленного препарата и при отпуске из аптеки? Оценка качества суспензий Оценка качества суспензий проводится так же, как и всех жидких лекарственных форм. Оценку качества суспензий проводят на основании материалов ГФ XI, ФС, ВФС по следующим показателям: содержание действующих веществ, однородность частиц дисперсной фазы, время отстаивания, ресуспендируемость, сухой остаток, рН среды[8]. Однородность частиц дисперсной фазы определяют при микроскопировании. В суспензиях не должно быть неоднородных, крупных частиц дисперсной фазы. Размер частиц не должен превышать показателей, указанных в частных статьях на суспензии отдельных лекарственных веществ. Обычно размер частиц не превышает 50 мкм. Время отстаивания характеризует кинетическую устойчивость суспензии. Об устойчивости суспензии судят по величине отстоявшегося слоя (чем она меньше, тем устойчивость суспензии больше). Ресуспендируемость характеризует способность суспензии восстанавливать свои свойства как гетерогенной системы при взбалтывании. При нарушении агрегативной устойчивости суспензий они должны восстанавливать равномерное распределение частиц по всему объему после 24 ч хранения при взбалтывании в течение 15-20 с, а после 3 суток хранения в течение 40-60с. Сухой остаток проверяют с целью проверки точности дозирования суспензий. Для этого отмеривают необходимое количество суспензии, высушивают и устанавливают массу сухого остатка [9].

Классификация:

С технологической точки зрения неводные растворители делят на две группы: летучие растворители (спирт этиловый, хлороформ, эфир, бензин, скипидар, и др.) и нелетучие растворители (жирные масла, жидкий парафин, глицерин, димексид, полиэтиленоксиды, эсилоны и др.). Растворы на этаноле. Получают их в отдельных помещениях с соблюдением правил работы с огне- и взрывоопасными веществами. Растворение проводят в герметически закрывающихся реакторах, без нагревания. Фильтруют через друк-фильтры, так как при использовании вакуумных происходит закипание и большие потери этанола. Важным показателем качества является концентрация этанола в готовом растворе. Масляные растворы. Масла подвержены гидролизу под действием липаз при наличии даже следов влаги и катализаторов, например солей тяжелых металлов, в результате которого образуются свободные жирные кислоты, окисляющиеся до высокореакционных гидропероксидов, пероксидов и свободных радикалов. Это может изменить свойства масла как растворителя и привести к взаимодействию с действующими веществами с образованием токсичных продуктов. Поэтому важными показателями качества масла и раствора являются кислотные, йодные и перекисные числа. При получении глицериновых и масляных растворов процессы растворения и фильтрования проводят при нагревании. • Предложите и охарактеризуйте типы мешалок, используемых в данном производстве. Для механического диспергирования применяют пропеллерные и турбинные мешалки закрытого и открытого типов. Пропеллерные мешалки создают круговое и осевое движение жидкости со скоростью 160— 1800 об/мин и применяются для маловязких систем. В процессе перемешивания часто используют вакуум для удаления пузырьков воздуха, которые понижают устойчивость системы. Более мелко диспергированные и стойкие суспензии и эмульсии можно получить с помощью турбинной мешалки, создающей турбулентное движение жидкости. Мешалки открытого типа представляют собой турбинки (рис. 20.1, а, б) с прямыми, наклонными под разными углами или криволинейными лопастями.  Мешалки закрытого типа — это турбинки, установленные внутри неподвижного кольца с лопастями, изогнутыми под углом 45—90° (рис. 20.1, в). Жидкость входит в мешалку в основании турбинки, где расположены круглые отверстия, и под действием центробежной силы выбрасывается из нее через прорези между лопастями кольца, интенсивно перемешиваясь во всем объеме реактора. Скорость вращения турбинки 1000—7000 об/мин. В промышленной технологии суспензионных и эмульсионных препаратов широкое распространение нашли РИА. При получении дисперсных систем они могут быть непосредственно погруженными в реактор с перемешиваемой средой, иногда в дополнение к имеющейся в нем мешалке. РПА погружного типа имеют ротор и статор с концентрически расположенными на них зубцами или цилиндрами с отверстиями и по форме напоминают мешалки. РПА проточного типа устанавливается вне реактора (рис. 20.2). Ротор и статор его заключены в корпус, имеющий входной и выходной патрубки. Обрабатываемая смесь поступает по осевому патрубку внутрь аппарата и под действием центробежной силы выбрасывается через выходной патрубок. Движение жидкости в аппарате осуществляется от центра к периферии. Существуют РПА, в которых движение обрабатываемой среды имеет противоположное направление, от периферии к центру, и диспергированная жидкость выходит через осевой патрубок. В процессе работы РПА развиваются интенсивные механические воздействия на частицы дисперсной фазы, вызывающие турбулизацию и пульсацию смеси.  Для получения суспензий используют коллоидные мельницы, работающие по принципу истирания твердых частиц, фрикционные (рис. 20.3), удара (рис. 20.4) или истирания и удара (рис. 20.5), кавитации (рис. 20.6). Измельчение осуществляется в основном в жидкой среде. Рабочие поверхности мельниц гладкие или рифленые, по форме в виде усеченного конуса — ротора, вращающегося в коническом гнезде — статоре, или в виде плоских дисков, из которых один неподвижен; или оба диска вращаются в разные стороны. На дисках укреплены пальцы или имеются канавки.     Магкитострикционные излучатели (рис. 20.8) представляют собой вибрационные устройства, состоящие из ыагнитопровода (металлического стержня) с обмоткой, вмонтированного в сосуд с диспергируемой средой.  Электрострикционные (пьезоэлектрические) излучатели представляют собой устройства, действие которых основано на пьезоэлектрическом эффекте, используются при получении ультразвука высокой частоты, от 100 до 500 кГц. Пьезоэлементами служат пластинки, изготовленные из кварца или других кристаллов, колеблющихся по толщине. Эти пластинки имеют прямоугольную форму, размер их не менее 10 X 15 X 1 мм3. Одна из граней пластинки должна быть параллельна оптической оси кристалла, другая — одной из его электрических осей. Для создания резонанса частот пластинка с обеих сторон снабжается металлическими обкладками. При сжатии или растяжении таких пластинок вдоль электрической оси, на их поверхности возникают противоположные электрические заряды. Это явление называется пьезоэффек-том. При наложении электрического поля пластинка испытывает деформацию растяжения (при отрицательном заряде) или сжатия (при положительном заряде), т. е. в переменном электрическом поле прьезоквар-цевая пластинка совершает резонансные колебания (обратный пьезоэлектрический эффект). Для повышения интенсивности излучателя изменяют форму пластинки и применяют вогнутые, сферические и цилиндрические излучатели.  Задача 135 1. В РПО аптеки поступил рецепт: Rp.: Extracti Belladonnae 0,015 Analgini 0,3 Ichthyoli 0,2 Massae gelatinosae q.s. ut fiat pessaria № 30 Mise. Da. Signa. По 1 пессарию З раза в день (больная 32 года). • Приведите содержание оборотной и лицевой стороны ППК в соответствии с технологией изготовления. Оборот ППК: Экстракта сухого = 0,015 * 30 * 2 = 0,9 г Анальгина = 0,3 * 30 = 9,0 Ихтиола = 0,2 * 30 = 6,0 Пересчет на желат-глиц основу = 120,0 — [9,0/0,79 + 6,0/0,91] лицевая сторона: • Произведена ли проверка доз для данной лекарственной формы? Ответ обоснуйте. Анальгин — ВРД = 1,0; ВСД = 3,0 — не завышены Экстракт красавки — ВРД = 0,1; ВСД = 0,3 — не завышены • Какие физико-химические свойства лекарственных и вспомогательных веществ учтены в процессе изготовления препарата? Каковы особенности изготовления желатин-глицериновой основы и введения в ее состав лекарственных веществ? Анальгин — растворим в воде, поэтому его растворяют в небольшом количестве воды. Ихтиол вводят в конце к уже готовой суппозиторной массе. Экстракт красавки растирают с небольшим количеством глицерина. Особенности изготовления суппозиториев методом выливания: 1. При расчете количества основы необходимо учитывать объем гнезда формы. Он выражается через массу жировой основы, которая вмещается в одно гнездо формы. При концентрации лекарственных веществ менее 5% не учитывают объем, занимаемый ими* т.к.-,изменение объема укладывается в нормы допустимых отклонении по приказу №305 от 16.10.97. Количество основы в этом случае рассчитывают по формуле: mосновы = Р х N (3), где Р — масса суппозиторной основы, вмещающейся в одно гнездо формы в г; N — число суппозиториев. При содержании лекарственных, веществ более 5% необходимо учитывать занимаемый ими объем с помощью коэффициентов замещения - прямого (Еж) или обратного (1/Еж), На практике чаще используют обратный коэффициент замещения, который показывает количество жировой основы, которое занимает такой же объем, как и 1,0 лекарственного вещества. Его значение для различных лекарственных веществ находят в справочных таблицах. В последнем случае количество основы рассчитывают по формуле: mосновы = Р * N — А * 1/Еж (4), где Р — масса суппозиторной основы, вмещающейся в 1 гнездо формы в г; N — число суппозиториев; А — масса лекарственного вещества на все суппозитории в г; 1/Еж—обратный коэффициент: замещения. Если в качестве основы используют гидрофильную, например, желатино-глицериновую основу, то учитывают ее плотность с помощью модуля перехода: ρ желатино-глицериновой основы 1,15 ρ масла какао = 0,95 = 1,21 Первоначально рассчитывают количество жировой основы по формулам (3) или (4), а затем полученный результат умножают на 1,21.

• Изложите оптимальный вариант технологии изготовления препарата. Отвешиваем желатин, отмериваем 250 мл воды, заливаем его небольшим количеством воды очищенной, в оставшемся объеме растворяем анальгин, затем помещаем этот раствор в ступку с желатином, нагреваем на водяной бане. Отвешиваем глицерин. Отвешиваем сухой экстракт красавки и смешиваем в ступке с небольшим количеством глицерина, затем помещаем его в ступку с желатином с остальным количеством глицерина. Отвешиваем ихтиол и помещаем в ступку. Тщательно перемешиваем. В предварительно охлажденные и смазанные формы разливаем полученную массу. Охлаждаем. Упаковываем. • По каким показателям обеспечивалось качество пессариев на всех этапах изготовления: при приеме рецепта, на стадиях изготовления, изготовленного препарата, при отпуске из аптеки? Какие критерии качества пессариев регламентированы НД? При приемке рецепта — правильность оформления рецепта. На этапе изготовления — проверка доз, расчет основы, последовательность введения веществ. На этапе изготовленного средства — однородность, отклонения от средней массы, температура растворения, количественное содержание, микробиологическая чистота. При отпуске — соответствие упаковки физико-химическим свойствам, номера на рецепте и номера на этикетке; фамилии на этикетке и рецепте. • Как учитывали свойства лекарственной формы при упаковке, оформлении, выборе предупредительных этикеток? Шарики и пессарии на желатинно-глицериновой основе не заворачивают, а помещают в специальные гофрированные колпачки. Затем их укладывают в отпускные картонные коробки с гнездами для отдельных суппозиториев и шариков. Этикетки: «Наружное», «Хранить в сухом, защищенном от света месте».

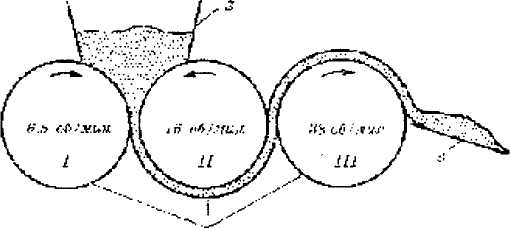

• Предложите аппаратурное оснащение стадии гомогенизации и диспергирования в промышленном производстве суппозиториев.. Объясните принцип его работы. ГОМОГЕНИЗАЦИЯ Трехвалковая мазетерка Валковая мазетерка состоит из двух или трех параллельно и горизонтально расположенных вращающихся валов с гладкой поверхностью. Они могут быть изготовлены из фарфора, базальта или металла. Для создания оптимальной температуры мази, поступающей на валки, их изготавливают полыми, чтобы при необходимости вовнутрь можно было подавать воду. При работе валки вращаются с разной скоростью — 6,5, 16 и 38 об/мин (последний, кроме того, совершает колебательные движения). Дифференциацию скоростей вращения валков обеспечивают специальные шестерни. Суппозиторную массу помещают в бункер, из него она самотеком поступает на валки, зазор между которыми регулируется. С третьего валка масса поступает по направляющему желобу 3 в приемник фасовочной Машины. Различная скорость вращения валков обеспечивает переход массы с одного вала на другой. Процесс измельчающего действия их составляет три момента:

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ И ДИСПЕРГИРОВАНИЕ Ротационно-зубчатый насос РЗ-за В корпусе насоса помещены две шестерни (а, б), зацепленные между собой и разделяющие рабочую полость на две (г, д), сообщающиеся с наружной средой. Если полость г насоса а соединить при помощи трубопровода с реактором, заполненным смесью основы и порошка, а шестерни насоса привести во вращение навстречу друг другу, концентрат из реактора будет поступать в полость (г всасывающую), смешиваться с основой, заполнять просветы между зубьями, измельчаться и через полость (д—нагнетающую) поступать в реактор, который имеет паровую рубашку (температура основы 45—48 °С) и снабжен якорной мешалкой. В рубашку насоса впускают пар, включают его, а пуск пара прекращают. Небольшими порциями вводят порошок при перемешивании с помощью мешалки, температуру концентрата поддерживают 45—48 °С.. Размол в насосе продолжают в течение 40—60 мин до получения требуемого измельчения лекарственных веществ и подают в реактор для приготовления суппозиторной массы, которое состоит в смешивании основы с концентратом в реакторе, имеющем паровую рубашку и турбомешалку.  • Дайте характеристику современным упаковочным материалам. Упаковка зависит от основы и вида суппозиториев. Суппозитории, изготовленные на жировых основах, после изготовления упаковывают в целлофан, фольгу или завертывают в тонкую пергаментную бумагу; на глицериновых основах — в кусочки вощаной или парафинированной бумаги, алюминиевую фольгу. Шарики и пессарии на желатинно-глицериновой основе не заворачивают, а помещают в специальные гофрированные колпачки. Затем их укладывают в отпускные картонные коробки с гнездами для отдельных суппозиториев и шариков. Упаковка контурная - Поливинилхлорид, полистирол, комбинированные многослойные материалы с алюминиевой фольгой, бумагой. Обертка (суппозиториев) - Бумага вощаная, пленочные комбинированные материалы с алюминиевой фольгой, бумагой. |