Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

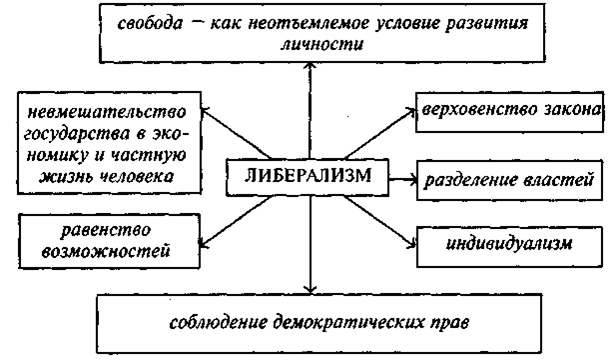

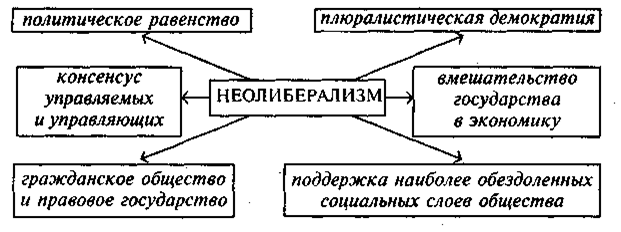

Вопрос 1. Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология" появился почти двести лет тому назад. Впервые его ввел в научный оборот в начале XIX века французский философ Дестют де Траси в своем труде "Элементы идеологии". В XIX веке преобладало негативное отношение к идеологиям. Революционные потрясения девятнадцатого столетия хорошо показали, как теории мыслителей превращаются в ценности, а затем и в символы веры, и в политических битвах происходит заклание живых людей на алтарях идеологических абстракций. Трактовка идеологий в тот период связывалась с оторванной от действительности игрой мысли, спекулятивными умозрительными конструкциями. К. Маркс и Ф. Энгельс также использовали термин идеология для обозначения извращенного сознания, т.е. такого сознания, когда знание об обществе и социальных конфликтах преломляется сквозь призму каких-либо интересов. Основоположники марксизма подчеркивали, что для идеологий типично иллюзорное отображение бытия, создание иллюзий класса о самом себе. Более того, эти иллюзии превращаются в идеологических конструкциях в самодовлеющую силу, первичную по отношению к реальным интересам. В силу своей социальной ограниченности идеологии могут приводить к глубоким искажениям в понимании общественной жизни. Но идеологическое заблуждение претендует на теоретически правильное освоение социальности и защищает себя всеми средствами, вплоть до силовых средств. Особенно это присуще идеологиям тоталитарного типа, как показала практика идеологической борьбы двадцатого века. В идеологиях происходит тесное переплетение достоверного знания об обществе с социальными интересами. Современное общество отличается сложной дифференциацией и стратификацией. И пока люди делятся на социальные слои с различными, подчас несовпадающими интересами, возникают и устойчивые представления о жизни, ценностях, социальном идеале, путях его достижения. На этой основе и возникает как бы мыслительная "призма", через которую социальные слои смотрят на мир. В идеологиях фиксируются те общественно значимые ситуации, которые возникают в жизни и требуют сознательного выбора. В процессе выработки активного решения и его последовательного воплощения, оформляются и социальные идеалы как стратегические устремления того или иного слоя. Идеология – это социально значимая, теоретически оформленная система идей, в которой отражаются интересы определенных слоев и которая служит закреплению или изменению общественных отношений. Идеология есть объединяющий систематизированный способ социально-группового мышления. Но идеология – это не просто теоретически оформленное осознание социальным слоем своего бытия и тенденций его развития. Система ценностей, которые закрепляются в идеологии, создает ориентиры для социального действия. Эти ориентиры мобилизуют людей, руководят их общественной активностью и определяют ее. Отражая социальные конфликты и доводя их до конца в идеальной, теоретической форме, любая идеология выходит на человека как на общественное существо, способствуя его социальной, политической, национальной самоидентификации. Идеологические ценности придают смысл социальному действию и оправдывают его. Основным содержанием политической идеологии является политическая власть, ее трактовка, отношение к различным политическим институтам, представления о наилучшем государственном устройстве, методах и средствах социальных преобразований. В политической идеологии фиксируется отношение к партиям, массовым движениям; устанавливаются ориентиры в сфере международных отношений, определяются принципы решения национального вопроса. Политическая идеология формирует общественные идеалы и обосновывает их как значимые для всего общества. Политические идеологии конкретизируются в политических доктринах, в программных документах партий, в заявлениях различных политических сил. В политических программах и заявлениях идеологии приобретают четкость, ярко выраженную направленность на конкретную ситуацию, в них уточняются меры, эффективные в достижении определенных целей, делается непосредственный выход на властные механизмы преобразований. Особую роль идеологии приобретают в период революционных потрясений, когда в массовое политическое действие вовлекаются огромные слои населения. Движение Реформации в XVI веке, Английская (1642-1649 гг.) и Французская (1789-1794 гг.) буржуазные революции раскрыли роль идеологии как детерминанты политики. Именно современная политическая история показала, как идеологические представления мобилизуют, направляют и активизируют деятельность людей. Идеологические принципы придают значение как коллективной, так и индивидуальной деятельности. Они способствуют превращению социальных слоев, этнических общностей в самостоятельных субъектов исторического действия. Поэтому политические силы своей важнейшей задачей считают выработку идеологических концепций, способных стать ориентационно-мотивационной моделью социального поведения. Положение, что идеология – это "внутренняя религия" современного государства, не следует абсолютизировать. Но важно понять, что в идеологиях цели движения обычно отождествляются с торжеством некоей идеи. Идеи же, проникнув в массы, переосмысливаются и переистолковываются применительно к уровню обыденного сознания. Кроме того, сами идеи начинают жить как бы самостоятельной жизнью, становятся самоценными, превращаются в символы веры, конституирующие реальность. Разница между политическими идеологиями заключается лишь в том, что одни идеологии нацелены на решение эмпирически очевидных проблем, другие – на осуществление доктриально выверенных проектов переделки мира, насаждающих сверху новые рациональные формы жизни. Политическая идеология – систематизированная совокупность политических идеалов, оценок, ценностей, теорий, концепций, целей, которые служат обоснованию и оправданию политических действий по завоеванию и удержанию власти. Основным содержанием политической идеологии является политическая власть, её трактовка, отношение к различным политическим институтам, представления о наилучшем государственном устройстве, методах и средствах социальных преобразований. Политическая идеология формирует общественные идеалы и обосновывает их как значимые для всего общества. Содержанием политической идеологии является область ценностных суждений, имеющих силу веры. Цель идеологии – формирование сознания людей и формирования их поведения путём воздействия на сознание. Политическая идеология на практике реализуется в виде определённого содержания политических теорий, доктрин и политических программ. Уровни функционирования политической идеологии: 1 – теоретико – концептуальный (политическая философия) 2 – программно – политический (здесь принципы и идеи преобразуются в политическую программу, лозунги, требования властвующей элиты) 3 – актуализированный (определяет степень эффективности идеологии) Вопрос 2. Функции политической идеологии, ее место и роль в жизни общества. Важнейшей функцией политической идеологии является легитимация власти определенных политических сил и режимов. Контридеологии также выполняют эту функцию, ибо они легитимируют право на государственную власть оппозиционных сил. Идеологии выполняют мобилизующую и интеграционную функции, объединяющие людей в социальное целое. Они поднимают, направляют социальные слои и классы на определенные действия, воодушевляют на борьбу за свои интересы. Идейное единство сплачивает людей, формирует политическое сообщество, способствует возникновению чувства коллективного "мы". Идеологии несут в себе критическую функцию. Они обладают критическим зарядом осмысления действительности и ниспровержения иных идеологических кумиров. Когнитивная функция политической идеологии связана с тем, что будучи отражением породившего ее общества, идеология неизбежно несет в себе реальные противоречия жизни, проблемы, связанные с характером социальной структуры, уровнем экономического развития, социокультурной традицией. Идеология несет знания об обществе и его конфликтах. Идеологические конструкции – это не циничная ложь, а естественная форма, в которой группы и классы осознают свое положение. Искажение действительности происходит в соответствии с определенными социальными интересами. Конструктивная функция политической идеологии проявляется наиболее четко при принятии политической программы действий, которая реализуется на практике. Конструктивная функция может проявляться и опосредованно, когда политические идеалы мотивируют действие отдельных индивидов, социальных групп, вдохновляют их на активное участие в политическом процессе. Политическая идеология выполняет нормативную функцию. В ней фиксируется определенный политико-идеологический императив, с которым сверяются практические проекты, содержатся политические ориентиры-нормы, которых следует придерживаться. В переходные периоды реформ, революций нормативный компонент несет особую нагрузку. Различными идеологическими течениями создается целый спектр таких нормативных ориентиров, несущих долженствование. Политические идеологии не только наделяют действия смыслом, придают им социальную значимость, но выполняют и компенсаторную функцию, вселяя надежду на благополучное изменение социального бытия, как бы компенсируя социальную неудовлетворенность, дискомфорт в наличном бытии. Таким образом, пока существует глубоко социально-стратифицированное общество, сохранятся и идеологии как систематизированный, теоретически оформленный способ социально-группового мышления. И в политике идеологии останутся элементом властеотношений, легитимируя власть определенных социальных сил и гарантируя социальное и государственное единство на основе идеологической идентичности. Вопрос 3. Особенности современных идеологических процессов. Идеологические процессы – отношения людей и деятельность идеологических институтов в процессе и по поводу создания и распространения идеологий в обществе. Под идеологическим процессом в общем виде следует понимать реальный процесс функционирования идеологии как особой формы духовной деятельности в различных сферах общественной жизни. Можно выделить две составляющие идеологического процесса – разработку идеологических доктрин и их практическую реализацию. Процесс производства идеологических доктрин базируется на тех же основаниях, что и духовное производство в целом. Он предполагает наличие специально подготовленных людей умственного труда, способных к осмыслению бытия на уровне понятийно-категориального мышления, соответствующих условий их труда и т.п. Если исходить из предложенной М. Вебером классификации социальных действий, то для идеологического процесса в большей степени характерны не аффективные (базирующиеся на страстях и эмоциях), не традиционные (повседневные поведенческие акты, совершаемые по привычке), а целерациональные (обладающие смыслом) и ценностно-рациональные (сочетающие смысл и ценности) действия. Идеологический процесс в большей или меньшей степени охватывает все социальные слои общества. Но реализуется на различных уровнях сознания. Для интеллигенции он протекает на уровне теоретического сознания. Для подавляющей же части граждан – на уровне лишь обыденного сознания. Идеологический процесс охватывает все сферы общественной жизни. Поэтому в качестве важнейших его составляющих можно назвать экономическую, политическую, мировоззренческую, духовно-культурную и др. Все эти сферы, решающие какие-то конкретные аспекты жизнедеятельности человека и общества, оказываются пронизанными одной идеей (целью). В рамках идеологического процесса происходит столкновение общественно-политических интересов, политическая социализация, нормотворчество и реализация политических решений. Отсюда вытекают две важных задачи. Первая связана с теоретической разработкой доктрины. Разрабатываемая идеология белорусского государства для того, чтобы выполнять интегративную функцию, должна учитывать интересы не отдельных социальных групп, слоев, а интересы всей нации, т.е. она должна строиться на принципах, идеях, способных объединить отличающиеся друг от друга социальные группы (страты) в одно целое. Вторая задача связана с наличием в нашем обществе реально функционирующих нескольких идеологий: наряду с идеологией белорусского государства в политической жизни белорусского общества функционируют и такие, как либеральная, либерально-демократическая, марксистская и др., имеющие своих многочисленных сторонников. Идеологическое пространство всегда плюралистично. В обществе одновременно существуют самые разнообразные идеологические теории. Функционируя, они взаимо дополняют друг друга, создавая единую идеологическую систему. Даже в тоталитарных режимах, где существует государственная идеология, которая поглощает почти полностью духовную жизнь общества, функционируют контридеологии. Запрещенные, гонимые контридеологии все-таки бросают вызов данному состоянию. Основные современные идеологии – либерализм, социализм, национализм – возникли в условиях становления и развития западноевропейской цивилизации. Эти идеологии отражали реальные и многообразные конфликты эпохи буржуазного развития. В них в максимальной степени нашло выражение понимание проблем современного общества основными социальными слоями и классами, и именно в этих идеологиях социальные группы обрели ясное самосознание. Идеология как социальный феномен такое же древнее явление, как и само общество. Первыми ее проявлениями были мифологические системы и религиозные вероучения, в которых в той или иной форме осознавались и оценивались отношения людей к миру и друг другу. Политическая история на протяжении столетий продемонстрировала зарождение и упадок многих идеологических доктрин. Религиозные и национальные идеологии, анархизм, экологизм, христианско-демократическая идеология направляли мощные политические движения, иногда завоевывая значительную часть политического пространства. Однако интересны для нас лишь те идейные конструкции, которые в последние несколько столетий играли и продолжают играть заметные роли на политической арене. Вопрос 4. Зарождение и развитие либерализма, его основные принципы и ценности. Неолиберализм. В политической истории Запада возникновение либерализма связано с развитием капиталистического общества и совпадает по времени с периодом буржуазных революций XVIII-XIX вв. Теоретики классического либерализма Дж. Локк (1632-1704 гг.), Адам Смит (1723-1790 гг.), Ш.-Л. Монтескье (1689-1755 гг.) выражали интересы третьего сословия, ведущего борьбу с феодальной реакцией. Их идеи легли в основу концепции либеральной демократии. Центральное место среди идей либерализма занимает идея индивидуальной свободы. Либерализм отстаивал самоценность человеческой личности и ее право на самостоятельное преследование личного интереса. Индивидуализм в понимании эпохи Просвещения – это способность утвердить себя как носителя разума, способность преобразовать реальность в согласии с требованиями разума, сделать ее достойной природы человека. Либеральная доктрина естественных прав человека на жизнь, свободу, собственность требовала от общества предоставления личности максимальной свободы для самореализации. Естественным и единственным ограничением такой свободы являлась свобода другого индивида. Либеральная теория "общественного договора" обосновывала суверенность народа как источника власти и формирование государства как договора между народом и правительством. Охрана личной безопасности и прав собственности была первопричиной для социального договора, согласно которому объединение людей в содружество и подчинение правительству и есть защита их безопасности и собственности. Правительство – лишь опекун общественных прав. Если правительство не сумело защитить права граждан, значит, не оправдало их доверия и, следовательно, не может больше претендовать на подчинение со стороны граждан. Идея сопротивления деспотической власти занимала важнейшее место в идеологии и политической борьбе XVII-XVIII веков. Мнения либералов в основном расходились в вопросе о способах сопротивления власти, превышающей свои полномочия. В целом же либерализм признавал право на революционное сопротивление деспотизму и оправдывал не только революции в Англии и Франции, но и американскую войну за независимость. Кроме принципа управления с согласия граждан, либерализм обосновывал и принцип управления на основе закона. Целью государства является обеспечение торжества права, требованиям которого оно само должно подчиняться. Классический либерализм решительно выступал за равенство граждан перед законом, защищал правовые основы демократии и парламентаризма. Равенство в свободе по всеобщему закону – таков либеральный императив права. В экономической области либералы защищали принцип свободного рыночного обмена, личной предпринимательской инициативы, конкуренции, осуждали протекционизм, политическое вмешательство в экономику. Основную функцию государства либералы того времени видели в охране частной собственности, установлении общих рамок свободной конкуренции, охране порядка и контроле за законопослушанием граждан, а также в защите внешнеполитического суверенитета страны. Наиболее последовательную концепцию либеральной демократии и конституционализма сформулировал один из ведущих идеологов американской буржуазной революции Т. Пейн. Пейн считал государство необходимым злом: чем оно меньше, тем лучше для общества. Наделенные неотъемлемыми правами, свободные и равные от природы индивиды предшествуют государству как в прошлом, так и в настоящем и будущем. Государство считается законным и цивилизованным лишь в том случае, если оно образовано на основе активного согласия граждан, конституционно оформлено и зафиксировано с помощью парламентских представительных механизмов. Такое представительство и такое правительство не имеют каких-либо особых прав, они имеют только обязанности перед своими гражданами. В демократическом представительном правлении либералы видели достаточно эффективный механизм защиты интересов личности и общества. Теоретики либерализма, в частности, Дж. Локк и особенно последователи Ш.-Л. Монтескье, обосновали принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, которые должны сдерживать и уравновешивать друг друга. Система сдержек и противовесов рассматривалась как препятствие к узурпации власти кем бы то ни было, будь то личность, партия, ветвь власти или большинство. Демократическое большинство, не ограниченное ничем, тоже может стать деспотом, считали либералы. Поэтому в демократии должен существовать центр сопротивления демократии, т.е. выборному деспотизму большинства. Права меньшинства должны быть гарантированы. По сути дела, либералы отстаивали право на политическую оппозицию. В духовной сфере либерализм склонялся к терпимости и компромиссу. Свобода мнения и слова для либерала важнейший принцип жизнедеятельности. Либерализм сыграл огромную роль в разрушении идеологических ценностей традиционного общества. Он утвердил новый демократический символ веры: - индивидуализм, который видит основную задачу общества и государства в обеспечении каждому индивиду возможностей для развития его способностей; - свобода, которая должна обеспечиваться в рамках закона в максимально возможных пределах для каждого индивида; - равенство, как утверждение того, что все люди равны от природы и имеют равные права и возможности; - братство, понимаемое как сотрудничество людей в создании благополучного общества и отказ от использования своей свободы во зло другим.  В 20 веке приобретает черты современного мира – НЕОЛИБЕРАЛИЗМ. Основная его сущность – главное условие самореализации индивида – это зрелое гражданское общество. Государство вправе регулировать частнособственнические отношения и обязано обеспечивать экономическую стабильность и социальную справедливость, а точнее гарантировать каждому члену общества прожиточный минимум, достойное вознаграждение за предприимчивость и талант. Консенсус управляющего и управляемого, развивать промышленную демократию путем стимулирования участия масс в управлении производством и политическом процессе и предпочтительность исполнения плюралистических форм организации и осуществления политической власти. Неолиберализм, в отличие от либерализма, не отрицает полностью государственное регулирование экономики, рассматривает свободный рынок и неограниченную конкуренцию как основное средство обеспечения прогресса и достижения социальной справедливости, возможных прежде всего на основе экономического роста.  |