Баль, Дроздова Логопедическая работа. 1. Организационные аспекты логопедической работы в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи

Скачать 7.83 Mb. Скачать 7.83 Mb.

|

|

Список использованной литературы 1. Бычкова, М. М. Создание комфортной внутришкольной среды для детей с нарушениями речи / М. М. Бычкова, Г. М. Кар-ташова // Логопед. — 2008. — № 3. 15  2. Воспитание и обучение детей с тяжёлыми нарушениям* речи / Программа для специальных дошкольных учреждений/ авторы-сост. Ю. Н. Кислякова, Л. Н. Мороз. — Минск : НИО 2007. — 280 с.

2008. — № 5. 16 2. Диагностические аспекты логопедической работы <М""шизация эффективной логопедической работы невоз-10 i на без проведения тщательной всесторонней диагностики, ■травленной на выявление индивидуальных особенностей 1'мчип, распознавание характера нарушения речевого раз-iiM I п,1, его структуры и проявлений. Планирование занятий с " i iiviii напрямую определяется теми показателями развития, « иторые выявлены в процессе обследования. Поэтому диагно- • пи it является начальным этапом в системе логопедической ряЛотм. Комплектование групп для детей с ТНР проводится на in мши; системы диагностических мероприятий, направленной Ни i лчественную квалификацию речевого нарушения и выбор | н I илтного возможностям ребёнка образовательного маршрут. Выделяются следующие виды диагностики нарушений раним гия, в том числе речевого развития: скрининговая, диф-||н |.< ициальная, углублённая. < Ирининговая диагностика (англ. screen — просеивать, • "pi провать) — предварительное, ориентировочное выявление И мп с. отклонениями в развитии речи. В дошкольных учреж дениях такая диагностика осуществляется путём плановых профилактических осмотров детей, проводимых учителями- До го модами центров коррекционно-развивающего обучения и i имитации, специальных групп с использованием данных итателей о результатах наблюдений за речью детей. Скри- оная диагностика, реализуемая на основе взаимодействия ■ П'ольности воспитателя и учителя-логопеда, обеспечивает -променное распознавание речевых нарушений у детей. Па основе предварительной диагностики осуществляется 0ш /'фс ре ициальная диагностика, устанавливающая отличие i итого нарушения речи от других, сходных по проявлени- ■ i Такая диагностика направлена на определение условий, i ■ ■ и -ржания, методов и средств коррекционно-педагогической рмооты. По результатам обследования ребёнка на психолого- о jinico-педагогической комиссии в центре коррекционно- 17  развивающего обучения организуется работа по комплектованию специальных групп. По данным дифференциальной диагностики учитель-логопед группы, пункта планирует работу на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Содержание этой работы, как и методы и средства, корректируются с учётом тех материалов, которые специалист получает, проводя углублённую диагностику, направленную на выявление индивидуальных особенностей (характеристик речевой и познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы), которые свойственны только данному ребёнку и должны приниматься во внимание при организации индивидуальной коррекционно-развивающеи работы. Углублённая диагностика проводится в течение всего учебного года с использованием разных методов логопедического обследования, прежде всего — наблюдения за детьми и их речью на занятиях и во время других режимных моментов. Особое место в организации углублённой диагностики имеют первые две недели сентября, специально отводимые для системного анализа речи детей и планирования работы. Обследование (или хотя бы его часть) желательно проводить в присутствии родителей ребёнка, чтобы они могли наглядно увидеть проблемы, которые есть у него, а учитель-логопед мог проиллюстрировать свои рекомендации родителям примерами из обследования. Диагностика речевых нарушений базируется на основе ряда принципов: всесторонности и комплексности, системности логопедического обследования, онтогенетического, количественно-качественного анализа полученных данных. Реализация их обеспечивает качество логопедической диагностики, что, в свою очередь, является условием эффективности коррекционно-развивающеи работы с детьми. Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального окружения. Данное положение объясняет необходимость участия в диагностике специалистов разного профиля (в условиях дошкольного учреждения — 18 учителя-логопеда, воспитателя, педагога-психолога, социального педагога и др.). Одним из аспектов взаимодействия команды специалистов является их ориентировка в термино-могическом аппарате, который используется для квалификации нарушений развития у детей. Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую. Реализация принципа всесторонности и комплексности <>t>< следования ребёнка с речевыми нарушениями предполагает тесную взаимосвязь психолого-педагогической диагностики. И данном случае невозможно искусственно разделить область диагностики чисто педагогической и психологической, так как учите ль-логопед изучает речь ребёнка во взаимосвязи с другими психическими функциями: восприятием, памятью, мыш-пением (ведь речь — это тоже высшая психическая функция) и определяет содержание логопедических занятий, в котором существуют два одинаково значимых для результата направления работы: во-первых, преодоление собственно речевых нарушений и, во-вторых, предупреждение и коррекция вторичных отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сфере. Онтогенетический принцип обследования предполагает шание закономерностей развития речи в онтогенезе, что помогает учителю-логопеду правильно отобрать языковой материал и виды работ по обследованию детей. Недостаточное пладение педагогом знаниями о закономерностях развития детской речи приводит к таким случаям во время обследо-ппния, когда речевые ошибки ребёнка провоцируются самим лпданием и неправильно квалифицируются как признак рече-иого нарушения. Например, ребёнку предлагается образовать множественное число существительного и даётся слово стол. Ребёнок образует форму слова столы. Следующее предлагаемое слово — стул. Дошкольник образует слово стулы, опираясь на образец предыдущего задания. Конечно, такой ответ ребёнка не может быть определён как проявление аграмма-тизма. Материал для логопедического обследования отбирается индивидуально, но в рамках некоторых нормативов, характе- 19 ризующих определённый возрастной период в жизни ребёнка] и его социальное окружение (городской ребёнок, сельский pe-j бёнок, ребёнок из неблагополучной семьи, сирота и т. д.)- Как отмечает О. Е. Грибова, в настоящее время эти нормативы не определены ни количественно, ни качественно и определяются скорее интуитивно, исходя из опыта аналогичной работы. Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация которого предполагает учёт системной организации речи и языка как средства общения. Поэтому при обследовании важно установить взаимосвязь между отдельными проявлениями речевого нарушения, определить его структуру, вывить как нарушенные звенья, так и сохранные, компенсаторные функции. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении. Ещё одним важным принципом логопедического обсле-1 дования является принцип количественно-качественного] анализа полученных данных. Количественная оценка позво-| ляет адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии! детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты] коррекционной работы в динамике. В настоящее время разработан и представлен в литературе ряд методик логопедического обследования, включающих количественно-качественную оценку: методика обследования связной речи у дошкольников] (В. П. Глухов), методика изучения словообразования у дошкольников (Т. В. Туманова), скрининговая методика раннего выявления предрасположенности к дислексии у детей 5—7 лет (А. Н. Корнев) и др. Весьма перспективным для практики диагностики и преодоления речевых нарушений является использование составляемого на основе балльно-уровневой оценки индивидуального речевого профиля. Анализ подобного профиля помогает уточнить структуру речевого нарушения, оценить степень | выраженности недоразвития разных сторон речи, составить адекватный перспективный план коррекционной работы, скомплектовать группы детей с учётом общности структуры 20 нарушений речи (Т. А. Фотекова). Оценочные профили могут использоваться при проведении консультаций с родителями, что даёт возможность учителю-логопеду наглядно показать родителям и другим специалистам особенности и динамику речевого развития ребёнка, а также согласованно определить пути коррекционно-развивающей работы. Вместе с тем индивидуальный речевой профиль, отра-лсающий количественную характеристику состояния речевых процессов, не заменяет речевую карту, направленную на качественный анализ полученных результатов логопедического обследования. Речевая карта содержит образцы детской речи, подтверждает логопедическое заключение. Сочетанием количественного и качественного подходов обеспечивается объективная картина оценки состояния речи, более точное могопедическое заключение. На каждого ребёнка группы учитель-логопед заполняет речевую карту. Образцы их достаточно широко представлены и логопедической литературе. Предлагаемую ниже примерную речевую карту ребёнка с ОНР от 3 до 7 лет учитель-логопед наполняет выборочно с учётом возраста ребёнка и при необходимости дополняет карту более подробной информацией о детях с ринолалией, дизартрией. Некоторая информация (например, анамнестические данные) могут быть представлены в более сокращённой форме. Список использованной литературы

21

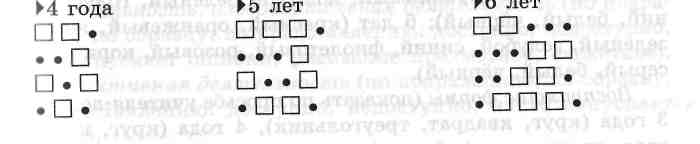

Примерная речевая карта ребёнка с ОНР (от 3 до 7 лет) Анкетные данные (фамилия, имя ребёнка; дата рождения, возраст; домашний адрес; домашний телефон; откуда поступил; сведения о родителях: мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов); место работы, должность; рабочий! телефон; отец (фамилия, имя, отчество, возраст); место работы, должность; рабочий телефон; другие члены семьи, проживающие вместе с родителями и ребёнком). Микросоциальные условия семьи: где воспитывался (дома с родителями; у бабушки, дедушки и других родственников; в яслях; другом дошкольном учреждении и др.); тип семьи (полная, неполная); особенности речевой среды (темп речи людей, окружающих ребёнка, билингвизм, длительное общение с заикающимися детьми и др.); социокультурный статус семьи (характер взаимоотношений, возможные конфликты и реакция на них ребёнка, тип воспитания — авторитарный, демократический, гипоопека или гиперопека, соблюдение единства требований в вопросах воспитания, домашние условия и возможности членов семьи для общего й речевого развития ребёнка); отношение членов семьи к речевому нарушению ребёнка (безразличное, болезненное, предъявление высоких требований к речи, постоянная фиксация на недостатках речи и т. д.). 22 Анамнез (наличие речевых, нервно-психических, хронических заболеваний у родителей до рождения ребёнка; от которой по счёту беременности ребёнок; характер протекания переменности (токсикозы, инфекции, травмы, хронические заболевания). Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, затяжные); когда закричал ребёнок; наблюдалась ли асфиксия; резус-фактор, совместимость; вес и рост при рождении; вскармливание: когда принесли кормить, как взял грудь, как сосал (срыгивания, поперхивания), грудное вскармливание до; срок выписки из роддома (если задержались, то почему); после выписки из родильного дома (особенности сна, особенности бодрствования). Раннее психомоторное развитие (голову держит с..., сидит с..., ползает с..., стоит с..., ходит с..., появление первых зубов, количество зубов к году). Перенесённые заболевания (до года, после года, до трёх пег, после трёх лет, ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре, наличие оперативного вмешательства). Раннее речевое развитие (гуление, лепет, первые слова, первые фразы, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине, использование жестов). Занятия с учителем-логопедом, их результаты; лечение у других специалистов. Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты): педиатр, невропатолог, психоневролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, ортопед. Решение ПМПК. Исследование неречевых психических функций Общие данные / Контактность (соответствующее подчеркнуть): легко и оыстро устанавливает контакт, проявляет в нём заинтересованность; контакт избирательный; в контакт вступает не еразу, с большим трудом, не проявляет заинтересованности и контакте; контакт формальный (чисто внешний); в контакт не вступает. 23  Восприятие и воспроизведение ритма (П длительный звук, • коооткий звук) JЭмоционально-волевая сфера: активность, бодрость позитивное отношение к происходящему; пассивность, инерт ность, равнодушное отношение к происходящему; неадекват ное поведение; избалованность; капризность; конфликтность: колебания настроения. / Реакция на одобрение: адекватная (радуется одобрению, ждёт его); неадекватная (на одобрение не реагирует, равнодушен к нему). / Реакция на замечание: адекватная (исправляет поведение в соответствии с замечанием); неадекватная (обижается); нет реакции на замечание; негативная реакция (делает назло). / Отношение к неудаче: неудачу оценивает адекватно (замечает неправильность своих действий, исправляет ошибки); отсутствует оценка неудачи; наблюдается негативная эмоциональная реакция на неудачу или собственную ошибку. / Работоспособность: достаточная; снижена; низкая. / Обучаемость. Использование помощи (во время обследования): ребёнок обучаем, использует помощь взрослого (переходит от более низкого способа выполнения задания к более высокому); обучаемость низкая, помощь используется недостаточно, перенос знаний затруднён; обучаемость отсутствует, помощь не использует, нет переноса показанного способа действия на аналогичные задания. / Характер деятельности: деятельность устойчивая, работает с интересом; деятельность неустойчивая, работает формально; отсутствие мотивации к деятельности. / Внимание: достаточно устойчивое; плохое переключение внимания; недостаточно устойчивое, поверхностное, быстро истощается, требует переключения на другой вид деятельности; низкая концентрация и неустойчивость внимания (ребёнок плохо сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на объекте). |