4. Иск. Др. Месопотамии Элам, Шумер, Аккад

Скачать 1.8 Mb. Скачать 1.8 Mb.

|

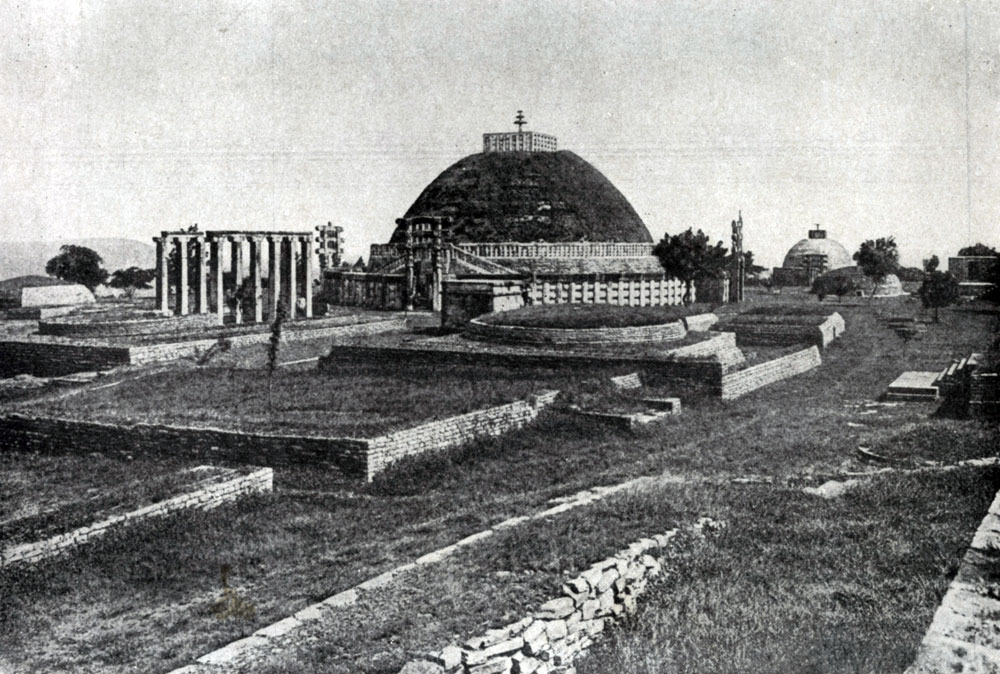

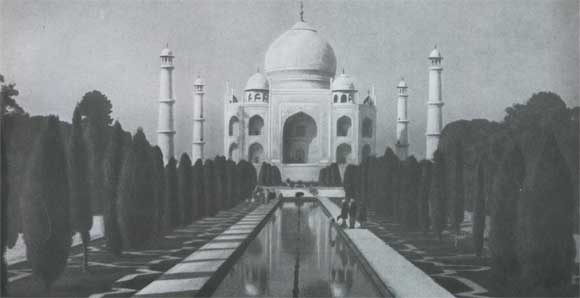

Деревянная ограда-До наших времён не дошла, воссоздана в 1959 году по образцу сохранившихся на Севере бревенчатых оград погостов по проекту арх. А. В. Ополовникова. Церковь Воскрешения Лазаря, Восьмикрылая ветряная мельница53. Каноническое иск. Иск. арабского мира. Создание Халифата вызвало потребность в широком размахе строительства. При Омейядах возводились новые поселения — первоначально военные лагеря ,оборонительные стены.В правление Аббасидов, в 8—9 веках, возникли города-резиденции, например Багдад — 762 год, Самарра, близ Багдада, — 836 год.Планировка городов. По своей планировке города Халифата отличались от эллинистических; это были города феодального типа, большей частью центрического плана, с радиальной системой улиц, укрепленной резиденцией военачальника (позже правителя или наместника) и мечетью — в центре и кварталами, в которых первоначально располагались военные отряды по племенам, а затем селились ремесленники по профессиям. В городах возводились общественные сооружения — водопроводы, бани, школы, даже больницы; все поселение замыкалось кольцом городских стен.Арабские мечети ориентированы не на восток, как христианские храмы, а на священный город Мекку. Стена, обращенная к Мекке, имела со стороны двора орнаментированную молитвенную нишу — михраб. Колонны галереи у этой стены стояли в несколько рядов, составляя многоколонный открытый во двор зал с очень большим количеством (17—22) узких нефов. Перекрытие омейядских мечетей было плоским, стены — массивными, так как на первых порах мечети использовались как убежища для нужд обороны. Орнамент. Так называемые «арабески» восходят к эллинистическим мотивам пальметты, акантового листа, бегущей лозы, но вскоре теряют с ними связь. Передавая лист, цветок и стебель крайне упрощенно, арабы достигают богатства и разнообразия, повторяя несложным раппортом (по принципу калейдоскопа) бессчетное число раз какой-либо элемент растительного орнамента.Гораздо большее распространение получает геометрический орнамент, образованный из сложно переплетающихся лент. И третий вид орнамента — так называемый эпиграфический фриз — декоративная надпись. В связи с исчезновением изобразительных сюжетов надписи приобретают важное значение как фактор идеологического воздействия.Широкое распространение эпиграфического и геометрического орнамента придавало черты общности (разумеется, при наличии местных особенностей) архитектуре и художественному ремеслу самых отдаленных районов Халифата. Светская архитектура Омейядов. Жилые дома и городские дворцовые сооружения Омейядов не дошли до нашего времени, о них можно судить только по литературным свидетельствам. Однако в середине прошлого века были открыты остатки загородных замков халифов, разбросанных на краю пустыни в Сирии и Иордании.Дворцовые помещения группировались вокруг центрального двора, откуда можно было пройти в парадный зал и в жилые комплексы, расположенные, в свою очередь, по сторонам внутренних двориков. Светская архитектура Аббасидов. Развитие феодальных отношений, рост городов, расцвет придворной жизни с усложнившимся церемониалом вызвали появление новых городов-резиденций. Исторические хроники сообщают много сведений о роскоши и благоустройстве дворцов халифа и вельмож аббасидского времени, В городах подобного рода дворец доминировал над остальными постройками. Скульптура Халифата питается теми же истоками, что и архитектура, и мы наблюдаем, как порой в одном памятнике проявляются черты искусства античности и Древнего Востока. Так, например, в Омейядском замке Каср-аль-Хейр скульптуры, украшающие главный фасад, имеют прототипом изображение римских погребальных трапез, а изображение юноши, несущего на руках ягненка, перекликается с позднеэллинистическим искусством восточного Средиземноморья (Мосхофор) и даже с раннехристианской символикой («Добрый пастырь»).С другой стороны, помещенное там же, на главном фасаде, погрудное женское изображение с птицей в руке навеяно образом переднеазиатской богини-матери. С культом плодородия связаны и женские фигуры, держащие гранат.Наконец, о преемственности восточных традиций можно судить по скульптуре, известной под названием «Халиф», которая выполнена в технике резьбы по штуку.Фронтальность, тяготение к барельефу, орнаментально трактованные волосы и складки одежды, неподвижный взгляд преувеличенно больших глаз резко отличают эту группу от гибких и полнокровных скульптур, сделанных под влиянием античности. Скульптура Аббасидов. В аббасидский период круглая скульптура и высокий рельеф уступают место декоративному орнаменту. Лепной и резной в штуке орнамент обильно покрывает внутренние стены дворцов и даже жилых домов резиденций. Во дворце Балькувара изобретательно и разнообразно применена штуковая декорация, составляющая панно в интерьерах, оформление ниш и дверных проемов. Но по сравнению с омейядским временем аббасидский орнамент сильно уплощен и схематизирован. Изображение живых существ в скульптуре и в живописи было весьма широко распространено вплоть до 9 века.В первые века распространения ислама изображения встречаются даже в культовых сооружениях. Знаменитая мечеть Омейядов в Дамаске, переоборудованная из христианской базилики 3 века халифом Валидом в 705 году, имеет мозаики с изображением городских пейзажей. Художественные ремесла в Халифате достигли невиданной ранее высотыВ городах и селениях Халифата процветали текстильное производство, ковроткачество, изготовление керамики, выделка оружия и металлических сосудов.В орнаментике тканей (как и в других искусствах) проявляются традиции восточно-сасанидского искусства и традиции, шедшие с территорий, некогда входивших в состав Византийской империи.Производство керамики в Халифате достигло высокого совершенства. Особым спросом пользовалась люстровая посуда (Люстр — краска, содержащая соли меди и серебра) В росписи художественной керамики прослеживается определенная эволюция от фигурных изображений (Фустат) к орнаментальным (Самарра). Чрезвычайное развитие получили эпиграфический орнамент черным по белому или черным по красному. Особый интерес для нас представляют фигурные сосуды 8 века из бронзы — водолеи, курильницы и просто декоративные фигуры, изображающие петуха, утку, фазана, коня, орла. Предметы утилитарного назначения, они, по сути дела, являются мелкой пластикой и свидетельствуют о стремлении художников передать лаконичными средствами характерные особенности и повадку животных.Однако к 9 веку в металлопластике находят свое отражение те же тенденции, что и в памятниках монументального искусства. Реальные формы уступают место схематичным и стилизованным. Поверхности фигур начинают использоваться как фон для орнамента (восьмилучевые розетки, надписи и т. д.).Орнаментальное начало доминирует над сюжетным. 54.Канон. иск: Иск. Древней Индии. Культура Древней Индии начала складываться уже в 3 тысячелетии до н.э., в период разложения первобытно-общинного строя и становления классового общества.Искусство Древней Индии в своем развитии было связано с другими художественными культурами Древнего мира: от Шумера и до Китая. В изобразительных искусствах и архитектуре Индии (особенно в первые века н.э.) проявились черты связи с искусством Древней Греции, а также с искусством стран Средней Азии; Первые известные нам произведения индийского искусства относятся к периоду неолитаОбщество этого времени находилось на уровне раннеклассовых отношений. Найденные памятники свидетельствуют о развитии ремесленного производства, наличии письменности, а также и о торговых отношениях с другими странами. Большим разнообразием отличаются найденные в Мохенджо-Даро керамические изделия. Блестящие лощеные сосуды покрывались орнаментом, в котором сочетались животные и растительные мотивы: условно выполненные изображения птиц, рыб, змей, коз и антилоп среди растений. Обычно роспись наносилась черной краской по красному фону. Многоцветная керамика встречалась реже. Селения индийских племен состояли из круглых в плане деревянных построек с полусферическим перекрытием и планировались, как города Мохенджо-Даро и Хараппа; их улицы пересекались под прямым углом и были ориентированы по четырем странам света.  Произведения изобразительного искусства от конца 2 до середины 1 тысячелетия до н.э. не сохранились. Зато довольно полное представление об искусстве Древней Индии дают памятники начиная с периода династии Маурья (322 - 185 гг. до н.э.). Деревянные постройки правителей отличались большой пышностью. Дворец царя Ашоки, самого могущественного из правителей династии Маурья, находился в столице государства Магадхи Паталипутре и представлял собой деревянное здание в несколько этажей, стоявшее на каменном фундаменте и имевшее 80 колонн из песчаника. Дворец был богато украшен скульптурой и резьбой.. В трех этажах один над другим размещались огромные залы, щедро декорированные живописью, драгоценными камнями, золотыми и серебряными изображениями растений и животных и т. п. По фасаду тянулся длинный ряд килевидных арок, чередовавшихся с балконами на столбах. От дворца к Гангу террасами спускались сады с фонтанами и бассейнами. Произведения изобразительного искусства от конца 2 до середины 1 тысячелетия до н.э. не сохранились. Зато довольно полное представление об искусстве Древней Индии дают памятники начиная с периода династии Маурья (322 - 185 гг. до н.э.). Деревянные постройки правителей отличались большой пышностью. Дворец царя Ашоки, самого могущественного из правителей династии Маурья, находился в столице государства Магадхи Паталипутре и представлял собой деревянное здание в несколько этажей, стоявшее на каменном фундаменте и имевшее 80 колонн из песчаника. Дворец был богато украшен скульптурой и резьбой.. В трех этажах один над другим размещались огромные залы, щедро декорированные живописью, драгоценными камнями, золотыми и серебряными изображениями растений и животных и т. п. По фасаду тянулся длинный ряд килевидных арок, чередовавшихся с балконами на столбах. От дворца к Гангу террасами спускались сады с фонтанами и бассейнами. Появление буддизма повлекло за собой возникновение каменных культовых сооружений, служивших пропаганде его идейОдним из главных видов буддийских культовых памятников были ступы. Древние ступы представляли собой сложенные из кирпича и камня полусферические сооружения, лишенные внутреннего пространства, по облику восходящие к древнейшим погребальным холмам. Вторым видом монументальных культовых сооружений были стамбха — монолитные каменные столбы, обычно завершенные капителью, увенчанной скульптурой. На столбе высекались эдикты и буддийские религиозные и моральные предписания. Вершина столба украшалась лотосовидной капителью, несущей скульптуры символических священных животных. Такие столбы более ранних периодов известны по древним изображениям на печатях. Столбы, возведенные при Ашоке, украшены буддийскими символами и по своему назначению должны выполнять задачу прославления государства и пропаганды идей буддизма В период правления Ашоки начинается строительство буддийских пещерных храмов. Буддийские храмы и монастыри высекались прямо в массивах скал и представляли подчас крупные храмовые комплексы. Суровые, величественные помещения храмов, разделенные обычно двумя рядами колонн на три нефа, украшались круглой скульптурой, резьбой по камню и живописью. Внутри храма помещалась ступа, расположенная в глубине чайтьи, против входа. Буддийские сюжеты гандхарских скульптур и скульптурных рельефов, украшавших стены монастырей и храмов, отличаются большим разнообразием и в индийском искусстве занимают особое место. В Гандхаре сложились иконографические черты, композиционные приемы и образы, получившие в дальнейшем широкое распространение в странах Дальнего Востока и Средней Азии. Новым явилось изображение Будды в образе человека,(3-1 вв. до н. э.) что не встречалось раньше в искусстве Индии. Среди памятников Кушанского периода особое место принадлежит портретным статуям, в частности скульптурам правителей. Статуи правителей часто помещались вне архитектурных сооружений, как отдельно стоящие памятники. В этих статуях воссозданы характерные черты их облика и точно воспроизведены все детали одежды. Герои древнеиндийского эпоса, так же как и прежде, занимают значительное место. Но, как правило, они наделяются иными чертами. Их образы более возвышенны; их фигуры отличаются гармонией и ясностью пропорций. В  архитектуре Индии, относящейся ко времени 1 - 3 вв. н.э., происходят изменения в сторону большей декоративности форм. Строительным материалом становится кирпич. Ступа приобретает более вытянутую форму, утрачивая свою прежнюю монументальность. архитектуре Индии, относящейся ко времени 1 - 3 вв. н.э., происходят изменения в сторону большей декоративности форм. Строительным материалом становится кирпич. Ступа приобретает более вытянутую форму, утрачивая свою прежнюю монументальность. На севере Индии появляется также особый вид кирпичного башнеобразного храма. Примером такого рода построек может служить храм Махабодхи в Бодхгайе или храм «Великого просветления» (построенный около 5 в. и в дальнейшем сильно перестроенный), посвященный Будде и представляющий собой своеобразную переработку формы Стремление к обильной роскоши и утонченности, появляется в изобразительном искусстве. Официальные религиозные требования и строгие каноны уже наложили на него печать отвлеченной идеализации и условности, особенно в скульптурных изображениях Будды. Такова, например, статуя из музея в Сарнатхе (5 в. н.э.), отличающаяся виртуозностью в обработке камня и застылой идеальной красотой. Будда изображен сидящим с поднятой кверху кистью руки в ритуальном жесте наставления - «мудра». На его лице с опущенными вниз тяжелыми веками тонкая бесстрастная улыбка. Большой ажурный нимб, поддерживаемый с двух сторон духами, обрамляет его голову. На пьедестале изображены последователи Будды, расположенные по сторонам символического колеса закона. Образ Будды — утонченный и холодный, в нем нет той живой теплоты, которая в целом характерна для искусства Древней Индии. Сарнатхский Будда сильно отличается от гандхарских изображений большей отвлеченностью и бесстрастностью. Условность изображения проявляется в том, что фигура Будды — «Великого учителя» — показана огромной сравнительно с фигурами его жены и сына, которые изображены перед ним маленькими, простыми людьми, смотрящими на него снизу вверх. Этой росписи свойственны простота, гармоничность и спокойная ясность. Фигуры жены и сына исполнены непосредственного человеческого переживания и душевной теплоты. В этом храме имеются и другие изображения жанрового характера. Это ряд бытовых и мифологических сцен. Восемь росписей, расположенных около центральной двери, показывают людей в обстановке их домашней жизни. Одна из этих росписей изображает молодых юношу и девушку, сидящих на полу. Юноша подносит девушке цветок. Обнаженные тела обоих необычайно пластичны и объемны. Художник убедительно показал и физическую красоту упругого, полного силы и мягкой гармонии человеческого тела и нежные и живые выражения лиц. Характерными чертами для всего древнего периода индийского искусства является сила и устойчивость народных традиций, всегда пробивающихся сквозь многочисленные религиозные наслоения как в выборе сюжетов, так и в содержании многих художественных образов. В архитектуре долгое время прочно сохраняются основные элементы деревянного народного зодчества, идущие от древнейших времен. В скульптуре и живописи на основе народной фантАзии создаются полные обаяния, гармонии и красоты очеловеченные образы богов и героев, ставшие традиционными. В древнем искусстве Индии уже можно проследить разделение искусства на более официальное направление, подчиненное каноническим правилам, приобретающее со временем черты сухости и застылости, и реалистическое, жанровое по своим устремлениям, отличающееся человечностью и жизненным полнокровием. Это второе направление получило свое наиболее яркое выражение в росписях Аджанты. 55. Канон. Иск: иск. средневеа. Индии. Отличительные особенности архитектуры Индии 7—8 веков — связь ее со скульптурой, богатство и разнообразие типов. Эти качества сохраняются на юге страны на протяжении всего средневековья. Культовое зодчество. Сохранившиеся до нашего времени культовые сооружения 7—8 веков посвящены божествам Вишну и Шиве.В 7—8 веках еще продолжается традиция создания скальных храмов, богато украшенных скульптурой и рельефами. Таковы храм Шивы на острове Элефанта, против гавани Бомбея (7—8 вв.) и храм Кайласанатха в Элуре (8 в.). К 10—11 векам на юге складывается планировка индуистского храма, состоящего из нескольких прямоугольных, заключенных одна в другую оград с башнями-гопурам на взаимно-перпендикулярных осях. Северные храмы. Северные храмы образуют силуэт, тяготеющий к вертикали. Состоящие из нескольких частей (1—2 преддверия, зал для молящихся, святилище), эти храмы достигают 35—50 метров высоты за счет башни, расположенной над святилищем. Новый этап в искусстве Индии связан с периодом так называемых «мусульманских вторжений», начавшихся с эпизодических набегов газневидов в 11 веке. Завоеватели принесли в индийское зодчество применение кладки на растворе, что позволило употреблять новые конструкции (арки и купола); ввели минарет и айван, применяли сталактиты, часто использовали орнамент, который занял место фигурных изображений. В областях Индии, где господствовал ислам, архитектура приобретает строгий, рациональный характер, оживляемый лишь цветом естественных пород камня. Архитектура периода Делийского султаната. Архитектура периода мусульманских династий в Северной и Центральной Индии отличается своей масштабностью, широким применением портально-купольных композиций, утонченностью и разнообразием форм. К числу выдающихся произведений времени Делийского султаната (13 в.) относятся развалины мечети Куттуб ад-дина и минарет Кутб-минар. К  ультовые сооружения. При Великих Моголах воздвигают мечети и мавзолеи, применяя к ним формы, выработанные в староиндийской архитектуре. Так выполнена, например, поставленная на платформе усыпальница Шер-Шаха Сур в Сахсараме (1540). Венцом погребальной архитектуры Индии и одним из знаменитейших памятников мирового зодчества является мавзолей Тадж-Махал (1632—1650), построенный в Агре императором Шахом Джеханом в память любимой жены (Сам император похоронен там же).Здание, стоящее на платформе, на берегу реки Джамны, в плане имеет вид квадрата со срезанными углами. Мавзолей сложен из белоснежного мрамора, и перекрыт пятью куполами. Центральный луковичный купол значительно возвышается над остальными. Общая высота сооружения — 75 метров.Два здания из красного песчаника по сторонам и индийская разбивка кипарисового сада с водоемом, каналами и фонтанами завершают этот гармоничный ансамбль. ультовые сооружения. При Великих Моголах воздвигают мечети и мавзолеи, применяя к ним формы, выработанные в староиндийской архитектуре. Так выполнена, например, поставленная на платформе усыпальница Шер-Шаха Сур в Сахсараме (1540). Венцом погребальной архитектуры Индии и одним из знаменитейших памятников мирового зодчества является мавзолей Тадж-Махал (1632—1650), построенный в Агре императором Шахом Джеханом в память любимой жены (Сам император похоронен там же).Здание, стоящее на платформе, на берегу реки Джамны, в плане имеет вид квадрата со срезанными углами. Мавзолей сложен из белоснежного мрамора, и перекрыт пятью куполами. Центральный луковичный купол значительно возвышается над остальными. Общая высота сооружения — 75 метров.Два здания из красного песчаника по сторонам и индийская разбивка кипарисового сада с водоемом, каналами и фонтанами завершают этот гармоничный ансамбль.Ин терьер Тадж-Махала поражает сочетанием строгости и изящества. Декоративное убранство — резьба и инкрустация самоцветами по белому мрамору; особенно хороша окружающая надгробные камни мраморная ширма тончайшей ажурной работы.Одной из примечательностей интерьера усыпальницы является акустический эффект: слово, или музыкальная фраза, произнесенные шепотом, но значительно усиленные, звучат под сводом на протяжении 16 секунд. С 8 века, когда буддизм уступает место культу три-мурти, творчество народных ваятелей продолжает направляться мифологией и эпосом. Портретная скульптура составляет исключение. Скульптура Северной и Центральной Индии 7—13 веков. Многочисленные скульптурные панно, украшающие стены храмов, повествуют о жизни индуистских божеств. Стиль скульптуры, освободившейся от гандхарских влияний, приобретает исконный индийский характер, выработанный уже в Аджанте (впрочем, без психологизма аджантских росписей). Скульпторы бесконечно варьируют излюбленный тип молодой женщины с тяжелым узлом волос и пышным обнаженным торсом, украшенным ожерельями и бубенчиками. При всем разнообразии движений тем не менее существуют определенные каноны в постановке фигуры, например поза «трибханга» — три наклона. Помимо этого, разрабатывается известная уже в буддизме сложная символика положения рук и пальцев, так называемая «мудра», где каждый жест имеет определенное значение. Система условных жестов существовала и в ритуальных храмовых танцах (стиль катхакали), что давало возможность неграмотным «читать» и понимать пантомиму богослужения.Средневековая скульптура 10—13 веков — выдающееся достижение индийского национального искусства. Как уже указывалось выше, с приходом мусульманских династий скульптурные изображения в храмах Северной и Центральной Индии уступают место орнаменту. Скульптура Южной Индии 16—17 веков. Южные храмы 16—17 веков дают образцы скульптуры и рельефа, сплошь покрывающего колонны оград и башни-гопурам (Бенарес, Шрирангам, Чидамбарам, Танджор, Мадура). Тематика скульптуры — мифологические сюжеты, иллюстрации к эпосу Махабхарата и Рамаяна, бытовые картинки. В изобилии и сложности пластической декорации сказывается использование традиций резьбы по дереву и кости.По стилю скульптура типично индийская (тот же идеал красоты, канонические жесты «мудра»), но иногда в ней обнаруживаются европейские влияния, идущие от португальцев и других колонизаторов Индии. Миниатюра. Ранние образцы миниатюр, сделанные на пальмовых листьях, сохранились с 12 века. Они происходят из районов Гуджерата, Бенгалии и Непала и иллюстрируют религиозные тексты. Расцвет миниатюры падает на 16—18 века. В этот период имеют место несколько художественных школ, из которых главные — могольская и радж-путская. Могольская школа, возникшая с приходом бабуридов, развивалась на первых порах в контакте с миниатюрной живописью Могольская школа складывалась как придворная. Здесь изображались развлечения, военные эпизоды, приемы, царские охоты, фейерверки, посещение шахом отшельника, гаремные сцены и т. д. Особенность могольской школы — профильный портрет, весьма глухая, холодная цветовая гамма, с применением разбелки, частое использование техники сияхи-калям — черного тушевого рисунка по бумаге цвета слоновой кости. Художественное ремесло Индии — одно из древнейших в мире. Народные ремесленники достигли необычайного мастерства в ткачестве, обработке металла. Особенно славились они чеканкой, резьбой по металлу, филигранью, инкрустацией, резьбой по дереву и слоновой кости, изготовлением лаковых изделий.Кустарные ремесла были распространены не только в городах, но и в сельских местностях, Глубоко народным видом искусства являются набойки — хлопчатобумажные ткани, на которых деревянными штампами отпечатываются многофигурные сцены (музыканты, танцовщицы, вереница зверей, целые сцены из крестьянской жизни и т. д.), поразительные по своей яркости, жизнерадостности и декоративности. В набойках нашел отражение колорит богатой тропической природы Индии. Древнейшие виды народного творчества — резьба по дереву и слоновой кости — были распространены во многих областях Индии. Из дерева изготовлялась резная мебель, архитектурные детали, шкатулки, ларцы, статуэтки. Из слоновых бивней народные мастера делали целые композиции или скульптуры, изображающие божеств и героев эпоса. |