пульпа232. 7 общая характеристика и функции цемент от лат

Скачать 3.95 Mb. Скачать 3.95 Mb.

|

|

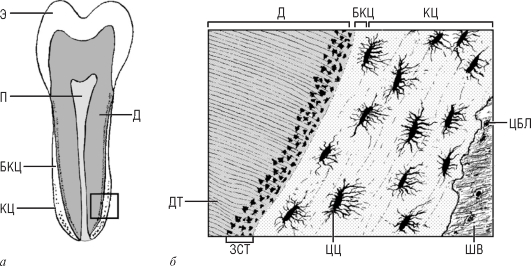

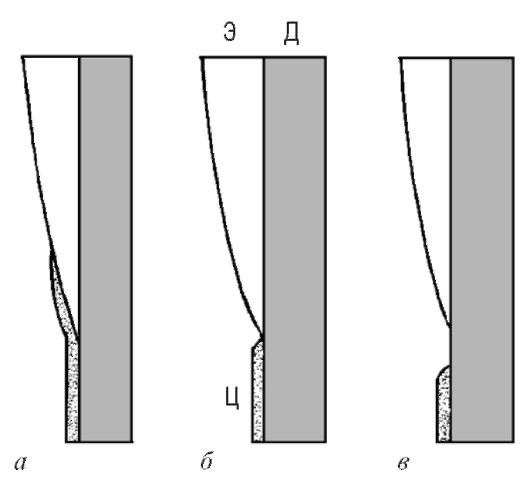

7.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИИ Цемент (от лат. caementum - битый камень, цемент) - обызвествленная ткань, которая является частью собственно зуба и одновременно входит в состав его поддерживающего аппарата. Цемент сходен с костной тканью, но, в отличие от нее, лишен сосудов, нервов и не подвержен постоянной циклической перестройке и обновлению; он медленно откладывается на поверхности корня в течение всей жизни (табл. 7.1). Цемент покрывает корни и шейку зуба (рис. 7.1, а), занимая поверхность, которая варьирует в разных зубах в пределах 150-400 мм2. По данным большинства исследователей, он примерно в 60 % частично заходит на эмаль, в 30 % - стыкуется с ней, в 10 % - не доходит до нее (рис. 7.2, а-в). Согласно сведениям, полученным в последние годы с использованием сканирующего электронного микроскопа, непосредственный контакт эмали с цементом встречается значительно чаще, чем полагали ранее, а область, наблюдаемая в 10 % зубов на светооптическом уровне в виде зазора между цементом и эмалью, в действительности покрыта очень тонким слоем цемента. Расположение цементо-эмалевой границы может существенно  Рис. 7.1. Топография цемента зуба (а) и его микроскопическое строение (б). БКЦ - бесклеточный цемент; КЦ - клеточный цемент; Э - эмаль; Д - дентин; ДТ - дентинные трубочки; ЗСТ - зернистый слой Томса; П - пульпа; ЦЦ - цементоциты; ЦБЛ - це-ментобласты; ШВ - шарпеевские (прободающие) волокна периодонтальной связки различаться в разных зубах одного индивидуума и даже на отдельных поверхностях одного зуба (рис. 7.2). При рецессии десны цемент в области шейки зуба может оголяться и подвергаться повреждающему воздействию различных факторов среды полости рта. Толщина слоя цемента минимальна в области шейки (20- 50 мкм) и максимальна у верхушки корня (100-1500 мкм и более, особенно в молярах). Вследствие продолжающегося в течение всей жизни ритмического отложения цемента на поверхности корня зуба толщина его слоя и его общая масса увеличиваются в несколько раз. Так, толщина слоя цемента в среднем утраивается с 11 до 76 лет, изменяясь более значительно в апикальной части корня. Благодаря этому свойству измерение толщины слоя цемента может быть использовано в судебно-медицинских, антропологических и археологических исследованиях для определения возраста человека. Цемент откладывается в виде концентрических колец, которые хорошо определяются на поперечных шлифах корня. Между тем, единой трактовки наблюдаемых кольцевых линий нет. Одни исследователи считают их годовыми кольцами (наподобие аналогичных колец дерева), соответствующими годовому ритму отложения цемента, поэтому для определения возраста производят их подсчет. Другие полагают, что они отражают различное направление хода шарпеевских волокон периодонтальной связки или периодические изменения характера рациона человека (и, следовательно, величины прилагаемых жевательных сил). Отложение цемента у женщин происходит слабее, чем у мужчин, а в верхних зубах оно выражено значительнее с язычной стороны, чем с вестибулярной. Питание цемента осуществляется со стороны периодонтальной связки, оно не зависит от жизнеспособности пульпы и дентина, поэтому даже в депульпиро-ванном зубе корень покрыт живым цементом. Цемент является лабильной тканью, активно реагирующей на воздействие различных факторов, в зависимости от условий он может либо подвергаться разрушению (резорбция цемента), либо усиленно откладываться (гиперплазия цемента). Функции цемента: 1) поддерживающая (главная) - цемент входит в состав поддерживающего аппарата зуба, обеспечивая прикрепление к зубу волокон периодонта; 2) защитная - цемент защищает дентин корня от повреждающих воздействий, поскольку он менее его подвержен резорбции: дентин, не покрытый цементом, подвергается быстрому разрушению;  Рис. 7.2. Варианты строения цементо-эмалевой границы: а - цемент частично заходит на эмаль; б - цемент стыкуется с эмалью; в - цемент не доходит до эмали Ц - цемент; Э - эмаль; Д - дентин Таблица 7.1. Сравнительная характеристика цемента и костной ткани

3) репаративная - цемент выполняет репаративные функции при повреждении или разрушении корня зуба, откладываясь в области так называемых резорбционных лакун и в участках перелома корня; 4) регенераторная - цемент откладывается в зоне расположения краев новообразованных волокон регенерирующей периодонтальной связки после ее повреждения, способствуя восстановлению ее прикрепления к корню зуба; 5) регуляторная - матрикс цемента содержит различные биологически активные молекулы (включая специфические, например, цементный фактор роста и цементный белок прикрепления), которые регулируют деятельность клеток пародонта различных типов; 6) компенсаторная - откладываясь в области верхушки корня, цемент обеспечивает сохранение общей длины зуба, компенсирующее стирание эмали в результате ее изнашивания (пассивное прорезывание). Прочность полностью обызвествленного цемента несколько ниже, чем дентина. Цемент содержит 50-60 % неорганических веществ (преимущественно фосфата кальция в виде гидроксиапатита) и 30-40 % органических (в основном коллагена). Он состоит из клеток (присутствуют не везде) - це-ментоцитов и цементобластов - и обызвествленного межклеточного вещества (матрикса), включающего коллагеновые волокна (коллаген I типа) и основное вещество. Неколлагеновые белки цемента (костный сиалопротеин, остеокаль-цин, остеопонтин, витронектин, фибронектин) во многом аналогичны таковым в костной ткани. Питание цемента осуществляется диффузно со стороны периодонта. 7.2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕМЕНТА 7.2.1. Бесклеточный и клеточный цемент Цемент подразделяется на бесклеточный (первичный) и клеточный (вторичный), которые различаются строением, топографией, скоростью образования, ролью в поддерживающем аппарате зуба и процессах регенерации (см. рис. 7.1, а). Бесклеточный (первичный) цемент - образуется первым в ходе развития. Он располагается на поверхности корней зуба в виде сравнительно тонкого (30-230 мкм) слоя, толщина которого минимальна в области цементо-эмале-вой границы и максимальна у верхушки зуба. Бесклеточный цемент является единственным слоем цемента, покрывающим шейку зуба, в некоторых зубах (например, нижних передних резцах) он почти целиком покрывает корень. Как и следует из названия, бесклеточный цемент не содержит клеток и состоит из обызвествленного межклеточного вещества, включающего плотно расположенные коллагеновые волокна и основное вещество. В нем выявляются исчерченность, перпендикулярная поверхности корня (за счет вплетающихся волокон периодонтальной связки), а также слоистость, параллельная поверхности корня, вследствие периодичности его отложения. Линии роста в бесклеточном цементе располагаются близко друг к другу, а его граница с дентином выражена нечетко. Клеточный (вторичный) цемент - покрывает апикальную треть корня и область бифуркации корней многокорневых зубов. Он располагается поверх бесклеточного цемента, однако иногда (в отсутствие последнего) непосредственно прилежит к дентину. Граница между ними (в отличие от таковой с бесклеточным цементом) выражена отчетливо. Толщина слоя клеточного цемента варьирует в широких пределах (100-1500 мкм) и наиболее значительна в молярах. Клеточный цемент состоит из клеток - цементоцитов и цементобластов и обызвествленного межклеточного вещества (см. рис. 7.1, б). Некоторые характеристики клеточного и бесклеточного цемента

Варианты топографии бесклеточного и клеточного цемента. Недавно проведенные исследования распределения бесклеточного и клеточного цемента в постоянных резцах и молярах показали, что в действительности оно более разнообразно, чем отмеченное приведенной выше классической схемой: наряду с описанным, встречаются также варианты: 1) со слоем бесклеточного цемента, расположенным от шейки зуба до ближайшей к шейке половине или 1/3 корня зуба, и слоем клеточного цемента, покрывающим апикальную половину или 2/3 корня зуба; 2) с толстым слоем бесклеточного цемента в области шейки зуба; 3) с толстым слоем клеточного цемента в области шейки зуба; 4) с непрерывным слоем клеточного цемента от области шейки зуба до апикального отверстия, расположенным поверх бесклеточного цемента. 7.2.2. Клетки цемента К клеткам цемента относятся цементобласты, расположенные на поверхности ткани и способные к активной выработке межклеточного вещества (матрикса) цемента, и цементоциты, которые образуются из цементобластов, погружающихся в матрикс при формировании клеточного цемента. Цементобласты (от лат. cementum - цемент и греч. blastos - росток) - активные клетки кубической или отростчатой формы с хорошо развитым синтетическим аппаратом. Они обеспечивают ритмическое отложение новых слоев цемента и располагаются на его поверхности - в периферических участках пе-риодонтальной связки вокруг корня зуба. При формировании бесклеточного цемента цементобласты отодвигаются кнаружи от выработанного ими межклеточного вещества, а при образовании клеточного цемента - замуровываются в нем. Наиболее периферический слой новообразованного необызвествлен-ного цемента называется цементоидом (прецементом). Цементобласты в зрелом пародонте образуются преимущественно из малодифференцированных клеток-предшественников, располагающихся в периодонтальной связке. Они различаются степенью своей функциональной активности, причем в физиологических условиях большую часть составляют незрелые и малоактивные клетки. Цементоциты (от лат. cementum - цемент и греч. kytos - клетка) - отростчатые клетки, по строению сходные с остеоцитами. Их уплощенные тела лежат в особых полостях внутри цемента (лакунах) и содержат умеренно развитые органеллы и относительно крупное ядро. Многочисленные (до 30) ветвящиеся отростки цементоцитов диаметром около 1 мкм достигают в длину 12-15 мкм и связаны друг с другом плотными и щелевыми соединениями (нексусами). Первые из них обеспечивают прочное механическое сцепление между этими клетками, вторые - ионную и метаболическую связь. Отростки располагаются в канальцах цемента и ориентированы преимущественно в сторону перио-донтальной связки - источника питания клеток. Благодаря этим отросткам цементоциты связаны в единую непрерывную систему, которая протягивается по всему цементу - от поверхности, где цементоциты контактируют с цементобластами, до соединения с дентином. Внутри лакун и канальцев выявляются гликозаминогликаны (преимущественно хондроитин-4-сульфат, хондроитин-6-сульфат и дерматансульфат), окружающие тела и отростки це-ментоцитов. По цементным лакунам и канальцам осуществляется транспорт тканевой жидкости. По мере отложения новых слоев цемента на поверхности корня цементоци-ты в его глубоких слоях, удаляясь от источника питания, постепенно утрачивают органеллы, подвергаются дегенеративным изменениям и гибнут, вследствие чего остаются заполненные клеточным детритом или запустевшие лакуны. Напротив, чем ближе к поверхности цемента, тем в большей степени цемен-тоциты сохраняют признаки функциональной активности и сходство с цемен-тобластами. При старении на фоне непрерывного отложения цемента размеры цементоцитов снижаются, их ядра уменьшаются в объеме и становятся гипер-хромными, а цитоплазма сжимается и обедняется органеллами. Цементоциты традиционно рассматриваются как терминально детерминированные и не способные к размножению клетки. Вместе с тем получены данные, что некоторые субпопуляции этих клеток, выделенные из цемента человека, способны к пролиферации и миграции, т. е. не являются терминально детерминированными. Выяснение этого вопроса имеет большое клиническое значение - если цементоциты действительно способны перемещаться и размножаться, то они могут служить мишенями для терапевтического воздействия в тех случаях, которые требуют стимуляции регенерации цемента. 7.2.3. Межклеточное вещество цемента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||