пульпа232. 7 общая характеристика и функции цемент от лат

Скачать 3.95 Mb. Скачать 3.95 Mb.

|

|

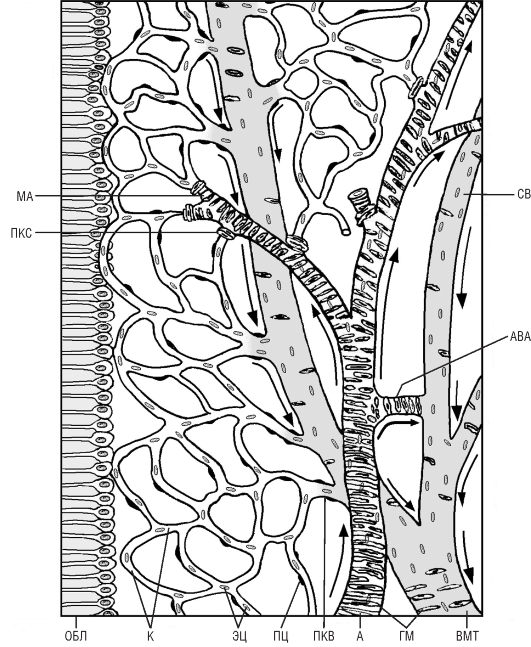

1. Периферический слой образован компактным слоем тел одонтобластов толщиной в 1-8 клеток, прилежащих к предентину. Тела одонтобластов связаны межклеточными соединениями; между ними проникают петли капилляров (частично фенестрированных), нервные волокна частично оканчиваются на телах одонтобластов, часть этих волокон вместе с отростками одонтобластов направляются в дентинные трубочки. Тела и начальные сегменты отростков одонтобластов нередко охвачены отростками проникающих в этот слой дендритных АПК (см. рис. 8.3). 2. Промежуточный (субодонтобластический) слой развит только в коронко-вой пульпе; его организация отличается значительной вариабельностью. В состав промежуточного слоя входят наружная и внутренняя зоны: а) наружная зона (слой Вейля) - относительно узкая (около 40 мкм), располагается непосредственно под слоем одонтобластов. Во многих отечественных и зарубежных источниках она традиционно именуется бесклеточной (cell-free zone в англоязычной и zellfreie Zone - в немецкой литературе), что по существу неправильно, так как в действительности она лишена лишь ядросодержащих частей (тел) клеток, но содержит многочисленные отростки клеток, тела которых располагаются во внутренней зоне. В наружной зоне располагаются также сеть нервных волокон (субодон-тобластическое сплетение Рашкова) и кровеносные капилляры, которые окружены коллагеновыми и ретикулярными волокнами и погружены в основное вещество. В новейшей немецкой литературе используется термин «зона, бедная клеточными ядрами» (zellkernarme Zone), более точно отражающий особенности строения наружной зоны. Представления о возникновении этой зоны в результате артефакта не были подтверждены. В зубах, характеризующихся высокой скоростью образования дентина (при их росте или активной продукции третичного дентина), эта зона сужается или целиком исчезает вследствие заполнения клетками, мигрирующими в нее из внутренней (клеточной) зоны; б) внутренняя клеточная (правильнее - богатая клетками) зона содержит многочисленные и разнообразные клетки: фибробласты, лимфоциты, дендритные клетки, малодифференцированные клетки, преодонтобласты, а также капилляры, миелиновые и безмиелиновые волокна. Некоторые клетки этой зоны имеют вытянутую веретеновидную форму и располагаются перпендикулярно пульпарно-дентинной границе (ориентированы подобно одонтобластам). Эти клетки имеют мезенхимное происхождение и расцениваются как фибробласты или преодонтобласты. В физиологических условиях деление клеток во внутренней богатой клетками зоне происходит достаточно редко, однако оно резко усиливается при массивной гибели одонтобластов периферического слоя пульпы. Эта реакция направлена на замещение необратимо поврежденных и гибнущих одонтобластов, поскольку образовавшиеся при делении клетки внутренней зоны промежуточного слоя постепенно дифференцируются в одонтобласты, одновременно мигрируя в сторону периферического слоя пульпы, где они замещают погибшие одонтобласты. 3. Центральный слой представлен рыхлой волокнистой тканью, содержащей фибробласты, макрофаги, более крупные кровеносные и лимфатические сосуды, пучки нервных волокон. 8.3. КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ПУЛЬПЫ ЗУБА Пульпа характеризуется очень развитой сосудистой сетью. Сосуды проникают в нее вместе с нервами через апикальное и добавочные отверстия корня, образуя в корневом канале сосудисто-нервный пучок. Строение сосудов кровеносного русла пульпы Особенностью кровеносных сосудов пульпы является относительно малая толщина их стенок по сравнению с просветом. Типичные артерии в пульпе отсутствуют, имеющиеся артериальные сосуды по строению и размерам соответствуют артериолам. Поэтому кровеносное русло пульпы рассматривают как микроциркуляторную систему зубодесневого комплекса (рис. 8.5), в пределах которой выявлены все элементы микроциркуляторного русла, поэтому кровоток в пульпе обеспечивается следующими сосудами: артериолы - ме-тартериолы (прекапиллярные артериолы) - капиллярное сплетение - посткапиллярные венулы - собирательные венулы - крупные венулы. В совокупности сосуды пульпы занимают в ее различных участках 7-14 % ее общего объема. Наиболее значителен относительный объем сосудов в центральном слое пульпы (около 43 %), вблизи слоя одонтобластов на них приходятся 5-10 %. В апикальное отверстие входят 2-3 артериолы диаметром около 50-150 мкм; в 50 % зубов имеются также 1-2, реже 3-4 дополнительные более мелкие арте-риолы, которые проникают через добавочные отверстия. В стенке этих артери-ол гладкие миоциты обычно образуют два сплошных циркулярных слоя. В корневой пульпе основные и добавочные артериолы образуют многочисленные анастомозы, что увеличивает надежность артериального кровоснабжения пульпы, препятствуя его полному прекращению при блокировании основной  Рис. 8.5. Микроциркуляторное русло пульпы зуба: ОБЛ - одонтобласты; А - арте-риола; МА - метартериола (прекапилляр) с прекапиллярными сфинктерами - ПКС (закрытым и открытым); К - капилляры; ПКВ - посткапиллярная венула; СВ - собирательная венула; ВМТ - венула мышечного типа; АВА - артериоло-венулярный анастомоз; ГМ - гладкие миоциты; ПЦ - перициты; ЭЦ - эндотелиоциты (ядра) зубной артериолы. В корневом канале более крупные артериолы, проходящие вместе с венулами в центре пульпы, ветвятся под углом примерно 90°, образуя боковые более мелкие артериолы диаметром до 30-35 мкм, которые, постепенно уменьшаясь в диаметре, направляются к дентину. Анастомозируя, они дают начало прекапиллярным артериолам, в свою очередь, формирующим редкопетлистую капиллярную сеть вблизи слоя одонтобластов. Сравнительно слабое развитие капиллярного звена в корневой пульпе, вероятно, связано с регионарными особенностями ее строения и функции, в частности с преобладанием в ее ткани коллагеновых волокон и низкой метаболической активностью. Исключением из этого правила служит корневая пульпа клыков, в которой капиллярная сеть развита примерно так же, как в коронковой пульпе. Эту особенность связывают с близким клеточным составом и характером межклеточного вещества в корневой и коронковой пульпе клыков. В стенке мелких артериол гладкие миоциты располагаются циркулярно и не образуют сплошного слоя. Диаметр артериол уменьшается в направлении от корня к коронке. В коронковой пульпе артериолы также отдают многочисленные ветви - ар-териолы второго порядка диаметром до 35 мкм, в стенке которых присутствует сплошной слой гладких миоцитов. Вторичные артериолы, анастомозируя, образуют аркады, идущие в виде ярусов на всем протяжении пульпы. Они являются источниками более мелких сосудов, в частности метартериол (пре-капилляров, прекапиллярных артериол). Последние характеризуются малой протяженностью и небольшим диаметром (до 20 мкм, в терминальных участках - 8-12 мкм), постепенным исчезновением гладких миоцитов в их стенке. Скопления гладких миоцитов содержатся лишь в области прекапиллярных сфинктеров, регулирующих кровенаполнение капиллярных сетей. Капилляры диаметром 8-10 мкм отходят от метартериол. В коронке зуба капиллярная сеть пульпы очень сильно развита, что связывают с интенсивным метаболизмом коронковой пульпы, общим высоким уровнем ее васкуляриза-ции и значительным развитием одонтобластического слоя. Плотность расположения капилляров в пульпе выше, чем во многих других тканях и органах тела (достигает 1400/мм2 площади среза). Кровеносные капилляры выявляются во всех слоях пульпы, но особенно хорошо развиты в ее промежуточном слое, где они образуют субодонтобластическое капиллярное сплетение. От этого сплетения капиллярные петли проникают в слой одонтобластов (см. рис. 8.4). Благодаря густой сети капилляров клетки отстоят от них на расстояние, не превышающее 50-100 мкм, что существенно облегчает перенос веществ между кровью и интерстициальной жидкостью посредством механизма простой диффузии. В пульпе обнаружены капилляры различных типов. Капилляры с непрерывной эндотелиальной выстилкой численно преобладают над фенестрированными; они характеризуются активными транспортными процессами, протекающими в их стенке с участием вакуолярного и, в меньшей степени, микропиноцитозного механизмов. Для эндотелиоцитов капилляров пульпы характерно мощное развитие элементов цитоскелета. В стенке капилляров присутствуют отдельные перициты, которые располагаются в расщеплениях базальной мембраны эндотелия. Капилляры с непрерывной эндо-телиальной выстилкой располагаются во всех отделах пульпы, за исключением наиболее периферических, где они встречаются редко. Фенестрированные капилляры составляют лишь 4-5 % общего числа капилляров и располагаются преимущественно вблизи одонтобластов. В цитоплазме эндотелиальных клеток этих капилляров содержатся поры диаметром в среднем 60-80 нм, закрытые диафрагмами; перициты в их стенке отсутствуют. Наличие фенестрированных капилляров связывают с необходимостью быстрого и активного транспорта метаболитов к одонтобластам при формировании преден-тина и его последующем обызвествлении. По этой же причине, по-видимому, капиллярная сеть, окружающая одонтобласты, особенно сильно развита в период активного дентиногенеза. По достижении зубом окклюзии и замедлении образования дентина капилляры обычно несколько смещаются в центральном направлении. Тесную топографическую связь фенестрированных капилляров с одонтобластами объясняют также особой потребностью в активном переносе веществ из крови в межклеточное вещество и удалении из него продуктов метаболизма и продуктов распада, возникающей при раздражении и повреждении пульпы. Фенестрированные капилляры, как и артериоло-венулярные шунты играют особенно важную роль в снижении интерстициального давления в пульпе при ее воспалении. Кровь из пульпарного капиллярного сплетения направляется в посткапилляры (посткапиллярные венулы), диаметр которых постепенно увеличивается до 20 мкм и более. Эти венулы содержат перициты с большим количеством отростков и характеризуются широкими щелями между эндотелиальными клетками, через которые активно мигрируют лейкоциты. Посткапиллярные венулы пульпы зуба, как и других органов, являются наиболее проницаемым звеном микроциркуляторного русла, играющим исключительно важную роль в процессах воспаления и иммунных реакциях. Из посткапиллярных венул кровь оттекает в собирательные венулы диаметром до 40 мкм, тонкие стенки которых содержат скопления перицитов. В области собирательных венул встречаются артериоло-венулярные анастомозы. Из собирательных венул кровь собирается в более крупные венулы мышечного типа (содержат в стенке гладкие миоциты) диаметром 100-200 мкм, следующие по ходу артерий. Это - самые крупные кровеносные сосуды пульпы. Как правило, венулы располагаются в пульпе центрально, тогда как артериолы занимают более периферическое положение. Венулы крупнее соответствующих артериол и характеризуются более тонкой стенкой. Нередко в пульпе можно обнаружить триаду, включающую артерио-лу, венулу и нерв. Описаны венуло-венулярные анастомозы. В области верхушечного отверстия диаметр венул меньше, чем в коронке, через отверстие обычно выходят несколько венул, которые соединяются с венулами, несущими кровь из периодонтальной связки и прилежащей альвеолярной кости. Артериоло-венулярные анастомозы в пульпе осуществляют прямое шунтирование кровотока. Они отходят от артериол под углом 90° до их перехода в капиллярную сеть и имеют вид небольших сосудов диаметром около 10 мкм, которые продолжаются непосредственно в венулы. Эндотелий в анастомозах часто имеет кубическую форму, а видоизмененные гладкие миоциты средней оболочки располагаются неупорядоченно. Анастомозы более многочисленны в корневой пульпе. В состоянии покоя большая часть анастомозов не функционирует; их деятельность резко усиливается при раздражении пульпы: по-видимому, они открываются при достижении определенного критического уровня внутритканевого давления. Активность анастомозов проявляется периодическим сбросом крови из артериального русла в венозное при соответствующих резких перепадах давления в пульпарной камере. Они, в частности, отводят кровоток от области повреждения или воспаления, где нарушение микроциркуляции может приводить к тромбозу и кровоизлияниям. С деятельностью этого механизма связывают, например периодичность болей при пульпите. Некоторые артериолы, в особенности в корне зуба, образуют U-образные петли, которые, как предполагают, участвуют в регуляции кровотока. Регуляция деятельности сосудов микроциркуляторного русла пульпы В стенке большинства артериол пульпы и некоторых ее венул гладкие мио-циты постоянно находятся в состоянии частичного сокращения, обеспечивая определенный тонус сосудов. На сократительную активность этих мышечных клеток и, следовательно, скорость кровотока, влияют многочисленные факторы - гормоны, нейромедиаторы, локальные регуляторные молекулы. На кровеносных сосудах пульпы зуба, в особенности артериолах, имеется большое количество терминалей нервных волокон. Симпатические адренерги-ческие нервные терминали выделяют норадреналин, который связывается с а- и β-адренорецепторами на гладких миоцитах, причем активация первых вызывает сужение (преобладающая реакция), а вторых - расширение сосудов. Нейропептид Y (НПY), который локализуется совместно с норадреналином, также вызывает сужение сосудов пульпы. Холинергические нервные волокна выделяют ацетилхолин, который вызывает расширение сосудов. ВИП располагается в нервных волокнах совместно с ацетилхолином и также вызывает расширение сосудов. Чувствительные безмиелиновые нервные волокна в ответ на раздражение выделяют ВР и ПСКГ, вызывая расширение сосудов пульпы (сенсорная вазодилатация) и увеличение их проницаемости. На тонус сосудов пульпы оказывают также влияние ненейральные механизмы, опосредованные такими биологически активными веществами, как азота оксид (NO), расширяющий сосуды, и эндотелины (сужающие сосуды), которые вырабатываются эндотелием сосудов. Одонтобласты коронковой пульпы выделяют NO и нейротензин (сужает сосуды), тем самым участвуя в паракрин-ной регуляции гемодинамики пульпы. При воспалении выделяющиеся простагландины и брадикинин вызывают расширение сосудов, нарастание их проницаемости, что приводит к повышению гидростатического давления в пульпе. Гистофизиология сосудистого русла пульпы зуба В пульпарной камере давление в физиологических условиях составляет 10- 30 мм рт. ст., что значительно выше, чем внутритканевое давление в других органах. Это давление колеблется в соответствии с сокращениями сердца, однако его медленные изменения могут происходить и независимо от артериального давления. Высокое давление в пульпарной камере является движущей силой, способствующей образованию дентинной жидкости - транссудата плазмы крови из периферических капилляров пульпы, которая постоянно перемещается от пульпы к дентино-эмалевому соединению. Объем капиллярного русла в пульпе способен существенно варьировать в зависимости от физиологических условий, в частности в промежуточном слое пульпы имеется значительное количество капилляров, однако большая их часть в состоянии покоя не функционирует. При повреждении быстро развивается гиперемическая реакция вследствие заполнения этих капилляров кровью. Кровоток в сосудах пульпы зуба больше, чем в других участках полости рта. В покое в пересчете на единицу массы ткани кровоток в пульпе почти такой же, как в головном мозгу - по величине он уступает только перфузии сердца и почек. Остается, однако, не вполне понятным, для чего пульпе необходимо такое мощное кровоснабжение (которое назвали «роскошной перфузией») - в чем суть тех высоких функциональных или метаболических потребностей, которые удовлетворяются благодаря столь усиленной циркуляции крови. Кровоток в пульпе зуба имеет большую скорость, чем во многих органах человека. Так, в артериолах пульпы скорость кровотока составляет 0,3-1 мм/с, в венулах - около 0,15 мм/с, а в капиллярах - около 0,08 мм/с. Кровоток в пульпе в течение 1 мин замещает от 40 до 100 % крови, содержащейся в ее сосудах. Капиллярный кровоток в коронке примерно в 2 раза больше, чем в корне, причем в периферических участках коронковой пульпы он существенно активнее, чем в ее глубоком слое. Микроциркуляторное русло пульпы зуба является чрезвычайно чувствительной и динамичной системой, чутко реагирующей на физиологические и патологические стимулы. В частности, оно играет центральную роль в развитии воспалительного процесса в пульпе. Частой причиной воспаления служит поступление в пульпу микробных продуктов из поврежденного кариесом дентина. Нормальный кровоток в пульпе в определенной мере препятствует этому, постоянно удаляя из нее токсичные вещества. Однако эти вещества активируют и повреждают клетки, которые выделяют такие химические медиаторы воспаления, как гистамин, серотонин, брадикинин, ВР, простагландины и другие вазоактивные соединения. При этом в пульпе происходят: расширение артери-ол, повышение гидростатического давления в капиллярах и усиление их проницаемости, утечка белков плазмы в интерстиций и нарастание внутритканевого давления. Замедление кровотока вызывает агрегацию эритроцитов, увеличение вязкости и стаз крови. В тканях нарастает содержание СО2 и снижается уровень рН. Воспаление из поврежденного участка распространяется на другие отделы пульпы. Вследствие снижения пульпарного кровотока концентрация вредных веществ, поступающих из дентина, прогрессивно нарастает, что вызывает еще большее повреждение клеток пульпы - замыкается порочный круг, который приводит к гибели (некрозу) пульпы. Поскольку из-за ригидности стенок пульпарной полости увеличение объема пульпы невозможно, происходит сдавление венул, дальнейшее уменьшение пульпарного кровотока, нарушение циркуляции крови в пульпе. Таким образом, в клинической ситуации выделение медиаторов воспаления (в большинстве оказывающих сосудорасширяющее действие) приводит в условиях ограниченного объема к нарушению пульпарного кровотока («теория малоподатливой системы»; в англоязычной литературе: «low-compliance system theory»). На кровоток в пульпе могут оказывать влияние изменения в кровенаполнении соседних органов и тканей, таких как десна, альвеолярная кость, периодон- тальная связка. Установлено, что любое расширение сосудов в этих структурах, получающих кровь от боковых ветвей концевых артериол, питающих пульпу, будет отбирать кровь от пульпы («теория похищения»; в англоязычной литературе: «stealing theory»), снижая давление в ее сосудах, что может приводить к ее ишемии. Между тем, доказано, что пульпа обладает исключительно высокими адаптивными возможностями и хорошо выраженной способностью к регенерации. В частности, с увеличением внутритканевого давления в пульпе раскрываются артериоло-венулярные анастомозы, которые сбрасывают кровь в венозное русло еще до ее попадания в периферические отделы пульпы. Тем самым предотвращается неконтролируемое нарастание кровотока и повышение внутритканевого давления. Повышенное внутритканевое давление вызывает усиленный отток макромолекул и жидкости через неповрежденные венозные сосуды, в результате чего давление снижается, а кровоток нормализуется. Клиническое значение: |