пульпа232. 7 общая характеристика и функции цемент от лат

Скачать 3.95 Mb. Скачать 3.95 Mb.

|

|

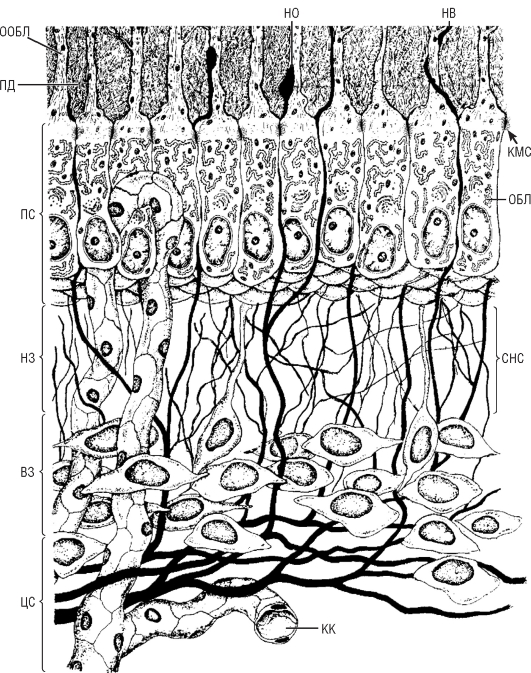

de novo при активации иммунологическими и неиммунологическими механизмами. Указанные вещества (эйкозаноиды) являются производными арахидоновой кислоты и включают простагландины, тромбоксаны и лейкотриены. Тучные клетки вырабатывают также широкий спектр цитоки-нов, хемокинов и факторов роста, посредством которых они способны влиять на развитие и активность клеток других типов. На плазмолемме тучных клеток находятся рецепторы IgE, которые связывают аллергены, вызывая иммунную активацию и дегрануляцию этих клеток. Эти реакции могут развиваться и под влиянием неиммуногенных факторов. Эффект активации тучных клеток связан как с их дегрануляцией, вызывающей высвобождение медиаторов, накопленных в гранулах, так и с секрецией ими ряда вновь синтезированных медиаторов. Благодаря выделению многочисленных биологически активных веществ тучные клетки участвуют в механизмах поддержания тканевого гомеостаза, регуляции воспалительных и иммунных реакций, процессах антимикробной защиты, фиброза, ангиогенеза, перестройки и регенерации тканей. Малодифференцированные и стволовые клетки пульпы Малодифференцированные клетки пульпы мезенхимного происхождения - понятие, которое традиционно распространяется на совокупность всех камбиальных элементов пульпы без выделения уровня их дифференцировки, способности к обновлению и гистобластических потенций. Считается, что эти клетки сосредоточены, преимущественно, в субодонтобластическом слое. Они характеризуются базофильной отростчатой цитоплазмой со слабо развитыми органеллами. Они могут давать начало одонтобластам (отчего их часто именуют преодонтобластами); по мнению ряда исследователей, они способны дифференцироваться также в фибробласты и клетки других типов. Содержание этих клеток с возрастом уменьшается, что, вероятно, обусловливает снижение способности пульпы к регенерации при старении. В настоящее время представление о малодифференцированных клетках пульпы существенно обогатилось и усложнилось в связи с новыми данными о стволовых клетках пульпы. Стволовые клетки пульпы - общее наименование наименее дифференцированных клеток пульпы нейроэктодермального (эктомезенхимного) происхождения. В последнее десятилетие выделены и подробно охарактеризованы несколько видов этих клеток, различающиеся рядом свойств (см. рис. 22.1). Для всех видов установлена их мультипотентность, т. е. способность давать начало клеткам различных линий или тканей (см. главы 21 и 22), что противоречит ранее сформулированным представлениям об ограничении потенций дифференцировки постнатальных стволовых клеток рамками клеточной линии (ткани). В физиологических условиях стволовые клетки пульпы медленно делятся и направляются на путь дифференцировки, давая начало все еще ма-лодифференцированным, но более активно делящимся прогениторным клеткам. Дифференцируясь, клетки постепенно смещаются к периферии пульпы и превращаются в одонтобласты, замещая их естественную убыль. Этот процесс резко усиливается при повреждении зуба, вызывающем массивную гибель одонтобластов. Активация стволовых клеток происходит преимущественно под влиянием разнообразных факторов роста, которые выделяются из дентина при его повреждении, а их миграция регулируется компонентами межклеточного вещества и хемоаттрактантами. Стволовые клетки пульпы зуба (в англоязычной литературе: Dental Pulp Stem Cells - DPSC) - это клетки, первоначально выделенные из пульпы постоянных третьих моляров. Они обладают высокой способностью к пролиферации и образованию колоний, дают начало клеткам мезенхимного происхождения - одонтобластам, хондробластам, остеобластам, адипоцитам, эндотелиоцитам и гладким миоцитам. Однако в некоторых условиях они способны дифференцироваться в нейроны (что, вероятно, обусловлено происхождением пульпы из эктомезенхимы). Стволовые клетки пульпы выпавших временных зубов (в англоязычной литературе: Stem cells from Human Exfoliated Deciduous teeth - SHED) по характеру экспрессии генов и ряду морфофункциональных признаков отличаются от DPSC. Они характеризуются высокой пролиферативной активностью, образованием клеточных групп (кластеров), способностью дифференцироваться в одонтобласты, остеобласты, клетки соединительной ткани, адипоциты, эндо-телиоциты. Удобны тем, что для их получения, в отличие от DPSC, не требуется удаления зуба (в особенности учитывая, что общее количество выпадающих зубов равно 20). По-видимому, SHED способны in vivo дифференцироваться и в нейральные клетки: в эксперименте установлено, что их введение в стриа-тум снижает тяжесть болезни Паркинсона. Стволовые клетки из апикального сосочка (в англоязычной литературе: Stem Cells from Apical Papilla - SCAP) выделены из верхушки растущего корня постоянного зуба, где они располагаются в составе ткани, по своим свойствам близкой к эмбриональной. Эти клетки можно получить только из области растущего корня зуба, однако в действительности для их выделения нет необходимости прибегать к сложным процедурам, так как в организме длительно имеется их надежный источник - апикальный сосочек зубов мудрости. Поскольку эти зубы развиваются в течение многих лет пост-натальной жизни и часто подвергаются удалению в стоматологической практике, их апикальный сосочек может служить легкодоступным резервуаром активных стволовых клеток, которые по своим свойствам сходны с эмбриональными. Описанные стволовые клетки способны превращаться в одонто-бласты, остеобласты и адипоциты. SCAP экспрессируют также нейральные маркеры и маркеры миогенных клеток. Поскольку зубной сосочек является предшественником пульпы корня зуба, возможно, что SCAP со временем превращаются в DPSC, являясь лишь более ранней популяцией стволовых клеток. Показано, что при введении in vivo в корневые каналы SCAP дают начало васкуляризованной ткани, сходной с пульпой, которая содержит клетки с признаками одонтобластов. Высказано предположение, что SCAP принципиально отличаются от DPSC по своему относительному вкладу в процесс развития зуба, поскольку они обладают определенной топографической спецификой: первые участвуют только в формировании корня зуба, вторые - только коронки. Стволовые клетки незрелой пульпы зуба (в англоязычной литературе: Immature Dental Pulp Stem Cells - IDPSC) выделены из пульпы интактных временных зубов. Они обладают свойствами мультипотентных клеток и экс-прессируют ряд маркеров эмбриональных стволовых клеток, а также маркеры стволовых стромальных клеток костного мозга (ССККМ), которые часто неточно называют мезенхимными стволовыми клетками (поскольку мезенхима - это эмбриональный зачаток, дающий начало ряду тканей, но как таковой отсутствующий постнатально). При культивировании IDPSC образуют гладкие миоциты, волокна скелетной мышечной ткани, нейроны, хондробласты и остеобласты. Полученные данные позволяют считать пульпу зуба одним из крупных и наиболее доступных резервуаров (ниш) организма, богатых мультипотентны-ми постнатальными стволовыми клетками, которые различаются некоторыми свойствами. Эти клетки, по-видимому, участвуют в процессах регенерации тканей пульпы и дентина как в физиологических, так и в патологических условиях. Поскольку стволовые клетки пульпы способны к активной пролиферации, дают разнообразные производные, они рассматриваются как привлекательный источник стволовых клеток, которые могут быть использованы для регенерации тканей (см. главу 22). Ключевой нерешенный вопрос, касающийся всех разновидностей стволовых клеток пульпы, относится к тому, в какой степени они сходны с ССККМ. Остается неясным, например, способны ли ССККМ направляться в пульпу через кровеносные сосуды в физиологических условиях, а также в поврежденные участки пульпы при патологических состояниях, превращаясь в конечном итоге в одонтобласты. Клиническое значение: использование стволовых клеток пульпы зуба для регенерации пульпарно-дентинного комплекса. Современные исследования стволовых клеток пульпы зуба нацелены на выяснение возможности их терапевтического использования для регенерации тканей зуба, в частности для воссоздания пульпарно-дентинного комплекса. Для этого в поврежденной в результате кариеса или травмы пульпе необходимо вызвать (индуцировать) дифференцировку этих клеток в направлении одонтобластов и создать условия для формирования образующимися клетками нового пульпарно-дентинного комплекса, включающего дентин, а также васкуляризованную и иннервированную пульпу. Поскольку стволовые клетки пульпы зуба способны давать начало различным видам клеток, проводятся также исследования по их использованию для регенерации тканей за пределами пульпарно-дентинного комплекса. Так, благодаря тому, что эти клетки могут дифференцироваться в остеобласты, активно вырабатывающие и минерализующие костный матрикс, предприняты успешные клинические попытки их применения для регенерации костной ткани, в частности для восполнения дефектов нижней челюсти. В этом отношении их применение дает лучшие результаты, чем ССККМ, поскольку в формирующейся пластинчатой костной ткани одновременно активно протекают процессы новообразования сосудов (васкулогенеза). Возможность неограниченно длительного хранения стволовых клеток пульпы зуба в замороженном состоянии, например, в тканевых/клеточных банках при температуре жидкого азота (-196 °C) позволяет использовать их по мере возникновения необходимости для регенерации указанных выше тканей (см. также главу 22). 8.2.2. Межклеточное вещество пульпы зуба Межклеточное вещество пульпы зуба, как и в обычной рыхлой волокнистой соединительной ткани, образовано волокнами (преимущественно коллагено-выми), погруженными в основное аморфное вещество. Между тем, для пульпы характерны определенные особенности как волокнистого компонента, так и его соотношения с аморфным компонентом. Волокна пульпы зуба. Главный белок волокнистых структур - коллаген - составляет 25-30 % сухой массы пульпы зуба человека (что значительно выше, чем у животных), причем его содержание с возрастом увеличивается. Коллаген пульпы зуба относится к I и III типам; объемы, занимаемые коллагеновыми (коллаген I типа) и ретикулярными (коллаген III типа) волокнами, находятся в соотношении 55-60 : 40-45. Указанное соотношение практически не меняется от начала развития зуба до его зрелости. Высказано предположение, что коллаген I типа синтезируется исключительно одонтобластами без участия фибробластов. Однако коллаген, продуцируемый одонтобластами и подвергающийся в дентине обызвествлению, по некоторым свойствам (количеству поперечных сшивок, содержанию гидроксилизина) отличается от коллагена пульпы, вырабатываемого фибробластами, который не подвергается минерализации. Из коллагена III типа в пульпе зуба около 12 % относятся к растворимому, 29 % - к нерастворимому. В небольшом количестве встречаются также коллагены V и VI типов. Собственно коллагеновые волокна пульпы зуба (образованные коллагеном I типа) располагаются в коронке без особой ориентации, формируя сети. Коллагеновые волокна нерастяжимы и неэластичны, однако они обладают значительной механической прочностью и являются главным опорным элементом пульпы зуба. В периферических участках коронковой пульпы они образуют более плотные скопления, а в центральных - лежат сравнительно рыхло. В корневом канале волокна в значительной части ориентированы по его длине, располагаются более плотно, чем в коронковой пульпе, и образуют пучки. Самая высокая концентрация пучков таких крупных волокон отмечается вблизи верхушки корня (периапикально). С возрастом объем пучков коллагеновых волокон нарастает, а структура самих волокон несколько изменяется. Волокна, проникающие между одонтобластами, ориентированы под прямым углом к стенке пульпарной камеры и смешиваются с волокнами предентина. Ретикулярные волокна (образованные коллагеном III типа) располагаются в виде сеточки по всей пульпе. При образовании дентина эти волокна имеют большую толщину и особенно многочисленны на периферии пульпы, где они первоначально лежат между одонтобластами и называются волокнами Корфа. Эластические волокна (зрелые) имеются только в стенке сосудов. Оксита-лановые волокна (незрелые эластические) закономерно обнаруживаются в пульпе зуба; они более многочисленны в ее периферической части, связаны с кровеносными сосудами, не имеют строгой ориентации, некоторые из них проходят между одонтобластами. Основное аморфное вещество пульпы зуба под световым микроскопом имеет вид бесструктурной желеобразной массы, образует большую часть межклеточного вещества пульпы зуба. Основное аморфное вещество в пульпе зуба сходно с таковым в рыхлой волокнистой соединительной ткани: оно имеет консистенцию вязкого геля, содержит высокие концентрации гликозаминогликанов (преимущественно гиалуроновой кислоты, хондроитин- и дерматансульфата), протеогликанов, гликопротеинов и воды. За счет резко гидрофильных белков межклеточного вещества пульпы (агрегатов протеогликанов) содержание в ней воды превышает 75-80 %. Благодаря протеогликанам регулируются физико-химические свойства пульпы. Важным компонентом основного аморфного вещества служит фибро-нектин - нерастворимый фибриллярный гликопротеин, который совместно с коллагеном формирует единую трехмерную сеть и играет роль посредника в прикреплении клеток к компонентам матрикса. Фибронектин влияет на адгезию, подвижность, рост и дифференцировку клеток. В слое одонтобластов он располагается между этими клетками. В остальной части пульпы его молекулы образуют сетевидную структуру, уплотняющуюся вокруг сосудов. При старении пульпы изменяются физико-химические свойства, проницаемость и гидрофильность основного вещества, затрудняя интенсивные транспортные процессы. Благодаря большой гидрофильности и значительной степени полимеризации основное вещество обладает высоким тургором и служит важным защитным и поддерживающим элементом пульпы. Оно, в частности, играет роль гидравлической «подушки», которая препятствует сдавлению сосудов и клеток пульпы, а также распространению по ней воспалительного инфильтрата и микроорганизмов. При воспалительных поражениях пульпы в ее межклеточное вещество в высоких концентрациях выделяются лизосомальные ферменты, а также ферменты бактериального происхождения. Вследствие этого происходит гидролитическое разрушение и деполимеризация основного вещества, что пагубно сказывается на его функции и, в частности, предрасполагает к дальнейшему распространению инфекционного и воспалительного процесса. Основное вещество является важнейшей средой, через которую в ткань из сосудов и в обратном направлении транспортируются метаболиты и продукты обмена. Оно служит также «молекулярным ситом», не пропускающим крупные молекулы белков и мочевину, задерживающим катионы. Через основное вещество переносятся разнообразные сигнальные молекулы (гормоны, цитокины, факторы роста, медиаторы воспаления). Эти молекулы выделяются в основное аморфное вещество пульпы фибробластами, одонтобластами, эндотелиоцита-ми и иммунокомпетентными клетками. В норме пульпа зуба содержит умеренные концентрации таких цитокинов и факторов роста, как ИЛ-1а и ФНО-а. Однако при воспалении, ортодонтическом перемещении зубов и действии других раздражающих факторов на пульпу в ее основном веществе выявляются высокие концентрации ИЛ-1а, ИЛ-β, ИЛ-8, ФНО-а, простагландина Е2, ТРФР, ИФР-I, ТФР-βI ФРСЭ, оФРФ-2, фактора роста гепатоцитов, фактора роста кератиноцитов. Эти молекулы оказывают преимущественно местное действие и играют важную роль в процессах развития, воспаления и регенерации поврежденных тканей. Интерстициальная жидкость пульпы зуба. Вследствие того, что пульпа зуба окружена жесткой стенкой, образованной дентином, ее способность к увеличению объема ограничена, поэтому объем внеклеточной жидкости (т. е. крови и интерстициальной жидкости) в пульпе остается сравнительно постоянным. В норме в пульпе зуба этот объем достаточно велик - он составляет около 63 %. В связи с малой способностью пульпы к расширению небольшое увеличение ее объема вследствие нарастания объема крови или интерстициальной жидкости приводит к повышению гидростатического давления внутри зуба. Это происходит, в частности, в физиологических условиях при увеличении кровотока, а следовательно объема крови. Однако в отсутствие вредных факторов, усиливающих проницаемость стенки сосудов, любое повышение внутритканевого давления, вызванное изменениями объема крови, будет кратковременным и не принесет вреда пульпе, поскольку интерстициальная жидкость будет быстро всасываться, возвращаясь в сосудистое русло. Интерстициальная жидкость пульпы зуба по составу сходна с плазмой крови, однако в ней имеются более низкие концентрации белков. Эта жидкость является средой, через которую осуществляется транспорт питательных веществ и продуктов метаболизма между капиллярной кровью и клетками. 8.2.3. Особенности коронковой и корневой пульпы Различия структуры коронковой и корневой пульпы наиболее отчетливо выражены в постоянных зубах. Они имеют большое значение, определяя неодинаковый характер течения патологических процессов и различную тактику лечебных воздействий. Коронковая пульпа - очень рыхлая, богато васкуляризованная и иннервиро-ванная соединительная ткань. Она содержит разнообразные клетки; расположенные в ней тела одонтобластов имеют столбчатую или грушевидную форму и располагаются в несколько рядов. Цитоархитектоника этой части пульпы наиболее сложно организована. Корневая пульпа содержит соединительную ткань с большим количеством коллагеновых волокон и обладает значительно большей плотностью, чем в коронке. Ближе к апикальному отверстию коллагеновые волокна в трети зубов формируют плотные пучки. Корневая пульпа слабее васкуляризована и иннер-вирована, чем коронковая, ее клеточный состав менее разнообразен, а лежащие в ней тела одонтобластов кубической или уплощенной формы располагаются в 1-2 ряда. Промежуточный слой не выражен. 8.2.4. Архитектоника пульпы Пульпа содержит три нерезко разграниченных слоя - периферический, промежуточный и центральный (см. рис. 6.2, рис. 8.4; табл. 8.2).  Рис. 8.4. Архитектоника пульпы зуба: ПС - периферический слой; НЗ - наружная (бесклеточная) зона промежуточного слоя (слой Вейля); ВЗ - внутренняя (богатая клетками) зона промежуточного слоя; ЦС - центральный слой; ОБЛ - одонтобласты (тела клеток); КМС - комплексы межклеточных соединений; ООБЛ - отростки одонтобластов; ПД - предентин; КК - кровеносный капилляр; СНС - субодонтобла-стическое нервное сплетение (Рашкова); НВ - нервные волокна; НО - нервные окончания Таблица 8.2. Слои пульпы и их важнейшие структурные компоненты

|