пульпа232. 7 общая характеристика и функции цемент от лат

Скачать 3.95 Mb. Скачать 3.95 Mb.

|

|

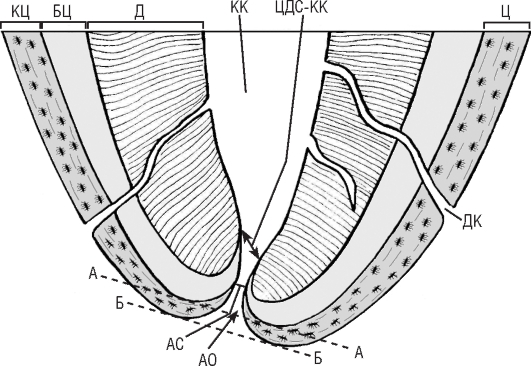

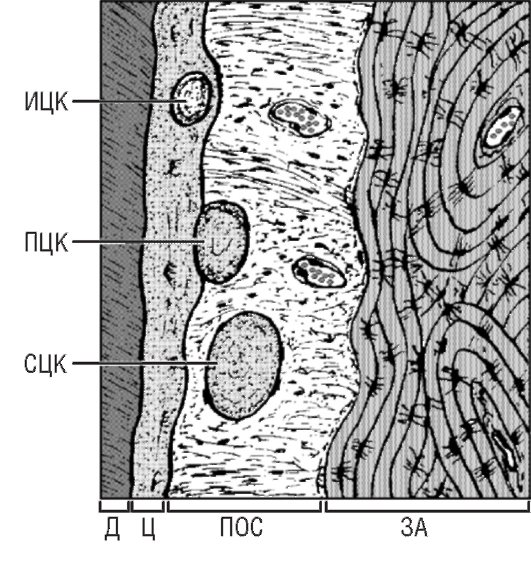

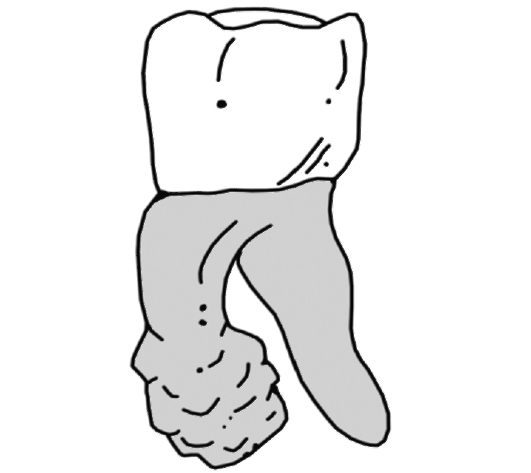

Межклеточное вещество (матрикс) клеточного цемента включает коллаге-новые волокна и основное вещество. Волокна образованы коллагеном I типа (занимает около 80-90 % объема межклеточного вещества) и коллагеном III типа (5 %). Волокна подразделяют на «внутренние», или «собственные», т. е. образованные клетками цемента и идущие преимущественно параллельно поверхности корня зуба, и «внешние», к которым относят концы волокон (шар-пеевских) периодонтальной связки, погруженные в цемент (ориентированы перпендикулярно поверхности корня). Соотношение между волокнами обоих типов варьирует в широких пределах в различных участках цемента. Основное вещество зрелого цемента содержит многочисленные и разнообразные органические молекулы - протеогликаны, неколлагеновые белки, главным образом, фосфопротеины (такие как остеопонтин, остеокальцин, остеонектин и костный сиалопротеин), фибронектин, тенасцин, цементный фактор роста, ТФР-β, КМБ, ФРФ, ЭФР, ТРФР и др.). Эти вещества оказывают влияние на различные функции клеток пародонта - их пролиферацию, дифференцировку, хемотаксис, адгезию, участие в процессах минерализации и ангиогенеза. Указанные факторы, выделяясь из цемента, особенно массивно при его повреждении, воздействуют на клетки пародонта, регулируя их активность, пролиферацию, миграцию, процессы межклеточных и межтканевых взаимоотношений, способствуя поддержанию гомеостаза в тканях пародонта и их регенерации. Вследствие постоянного, но циклического по своему характеру отложения цемента границы между последовательно образованными слоями легко определяются на срезах. Эти слои имеют вид накладывающихся друг на друга довольно широких пластин, разграниченных волнообразными непрерывными параллельными линиями роста. Число таких пластин варьирует от 5-6 до 20-30 и более. Цементо-дентинное соединение обусловливает механически прочную связь этих двух обызвествленных тканей зуба в пределах его корня. Оно обеспечивается особым высокоминерализованным слоем толщиной до 1-10 мкм, который на светооптическом уровне представляется бесструктурным. В этой связи возникло одно из названий данного слоя - гиалиновый слой (Хоупвелла-Смита), его именуют также промежуточным цементом. Этот слой содержит адгезивные протеогликаны и гликозаминогликаны при низком (по сравнению с дентином корня и цементом) содержании коллагеновых фибрилл. В данном слое имеются многочисленные точечные участки, в которых коллагеновые фибриллы цемента и дентина пересекают слой протеогликанов, смешиваются и переплетаются между собой, что способствует более прочному прикреплению указанных тканей друг к другу. Сложное гистогенетическое происхождение этого слоя (см. главы 15 и 17) объясняет присутствие в нем некоторых белков, свойственных эмали. Цементо-дентинное соединение в канале корня. Покрывая весь корень зуба снаружи, цемент в области апикального отверстия (отверстия верхушки зуба) в виде конуса проникает в канал корня (рис. 7.3), образуя границу с дентином внутри канала - цементо-дентинное соединение в канале корня (в англоязычной литературе: Cemento-Dentino-Canal junction, CDC junction). На уровне указанного соединения ткань пульпы зуба продолжается в ткань периодонта. Эту границу в эндодонтии рассматривают как идеальный уровень заполнения и облитерации канала пломбировочным материалом, при котором микробы и их токсины будут не способны распространяться в периапикальные ткани. В области цементо-дентинного соединения канал часто бывает сужен (апикальное сужение, или физиологическая верхушка корня), однако эти точки могут и не совпадать. Измерения показали, что расстояние, на которое цемент заходит в канал корня, существенно колеблется в разных зубах и у конкретных индивидуумов (примерно от 100 до 1400 мкм, в среднем около 0,5 мм), увеличиваясь с возрастом. Как правило, это расстояние максимально в клыках, несколько меньше в латеральных резцах и еще меньше в центральных резцах. Непрерывное отложение цемента на верхушке корня в течение жизни индивидуума приводит к смещению первоначального места расположения апикального отверстия.  Рис. 7.3. Цементо-дентинное соединение в области верхушки корня зуба. В области верхушки корня зуба цемент, покрывающий дентин на наружной поверхности корня, через край апикального отверстия переходит на дентин, выстилающий стенку канала корня, образуя цементо-дентинное соединение в канале корня: А-А - уровень расположения апикального отверстия в возрасте 20 лет; Б-Б - уровень расположения апикального отверстия в возрасте 60 лет; Д - дентин; Ц - цемент; КЦ - клеточный цемент; БЦ - бесклеточный цемент; КК - канал корня; ЦДС-КК - цементо-дентинное соединение в канале корня; ДК - добавочные каналы; АО - апикальное отверстие; АС - апикальное сужение (канала корня) Клиническое значение: биологические свойства цемента при терапевтических воздействиях и в патологии. Поскольку цемент не содержит нервов, его механическая обработка не вызывает болевых ощущений. Удаление цемента на определенных участках корня обусловливает активацию его репаративных реакций, в ходе которых в зонах повреждения происходит интенсивное отложение новых слоев этой ткани цементобластами. Благодаря тому, что цемент закрывает концы дентинных трубочек, он препятствует возможному поступлению в них микроорганизмов и их продуктов при воспалительных процессах в периодонте, предотвращая распространение этих процессов на пульпу. 7.3. УЧАСТИЕ ЦЕМЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА ЗУБА, РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ И ЕГО КОМПЕНСАТОРНОЕ ОТЛОЖЕНИЕ Роль цемента в поддерживающем аппарате зуба. Основная функция цемента - участие в формировании поддерживающего аппарата зуба. Цемент обеспечивает прикрепление к корню и шейке зуба периферических отделов волокон периодонта. Места внедрения в цемент волокон периодонтальной связки имеют вид кратеров, расположенных в центре куполообразных участков цемента, приподнятых над его поверхностью. Эти «купола с кратерами», каждый из которых достигает 5-12 мкм в диаметре, в совокупности занимают до 30 % поверхности корня зуба, покрытой цементом. Подсчитано, что к 1 мм2 поверхности цемента корня функционирующего зуба прикрепляется в среднем 28 000 пучков коллагеновых волокон периодонтальной связки. Толщина и количество пучков этих волокон, закрепленных в цементе, варьируют в зависимости от функционального состояния зуба и его поддерживающего аппарата. Поскольку биологическая роль цемента связана с обеспечением закрепления волокон периодонтальной связки на поверхности корня, то чем обширнее площадь этой поверхности, тем с большим количеством волокон связан цемент, а следовательно, тем потенциально прочнее поддерживающий аппарат. По этой причине для функции поддерживающего аппарата зуба критическое значение имеет площадь его поверхности (площадь поверхности корня зуба). Наибольшей площадью поверхности обладают корни первого постоянного моляра, в порядке убывания этого показателя следуют вторые моляры, клыки, премоляры, медиальные и латеральные резцы. Участие цемента в репаративных процессах - одна из его важнейших функций. Указанная способность цемента ярко проявляется при резорбции корней временных зубов. Течение резорбционных процессов во временных зубах происходит неравномерно, причем периоды активного разрушения корня сменяются периодами репарации. Тканью, обеспечивающей заживление очагов резорбции, служит клеточный цемент, содержащий широкую зону прецемента с редко расположенными ростовыми линиями, что характерно для быстрого отложения цемента. Во временных зубах, однако, резорбцион-ные процессы резко преобладают над репаративными, следствием чего является их выпадение. Цемент более резистентен к резорбции, чем костная ткань, что создает возможность для ортодонтического смещения зубов. При перемещении зуба посредством ортодонтического устройства кость, подвергающаяся давлению, резорбируется, а со стороны тяги вновь образуется (см. главу 9). С той стороны, в которую происходит перемещение зуба, давление одинаково воздействует на поверхность костной ткани и цемента. При правильном ортодонтическом лечении резорбция цемента минимальна или отсутствует, тогда как резорбция костной ткани обеспечивает смещение зуба. Несмотря на устойчивость цемента к резорбции, последняя все же может развиться в постоянных зубах вследствие травмы или воздействия чрезмерных окклюзионных или ортодонтических сил. При этом на поверхности корней возникают резорбционные лакуны - спонтанно формирующиеся поверхностные дефекты не пораженных кариесом или пародонтитом зубов. Лакуны обычно ограничены цементом, но в 30 % случаев внедряются в дентин. Их диаметр составляет в среднем около 1 мм, а глубина достигает 100 мкм. Они встречаются поодиночке или группами, чаще в молярах. Число лакун в цементе увеличивается с возрастом, и у взрослых они обнаруживаются почти в 100 % постоянных зубов. Анатомическое заживление большинства таких дефектов происходит благодаря хорошо выраженной репаративной регенерации цемента - способности его клеток к усилению синтетической и секреторной активности при повреждении ткани. В результате происходит выработка матрикса цемента, заполняющего образовавшиеся резорбционные лакуны. В участках регенерации цемента, где его разрушение сменилось новообразованием, в матриксе обычно хорошо выявляется линия реверсии (от лат. reversio - обратное движение). К участкам новообразованного цемента могут заново прикрепляться волокна периодонтальной связки. Характерным примером таких преобразований являются процессы, происходящие в корнях временных зубов при прорезывании постоянных (см. главу 19), когда циклы резорбции твердых тканей корня и разрушения периодонта чередуются с периодами регенерации цемента и восстановления прикрепления к нему волокон пародонта. Цементогенез усиливается под влиянием матричных белков эмали EMD (англ. Enamel Matrix Derivatives), оФРФ, ЭФР и цементного адгезионного белка САР (англ. Cementum Attachment Protein). При переломе корня зуба вторичный цемент может обеспечивать его заживление посредством формирования «муфты» вокруг линии перелома. Отложение вторичного дентина может играть важную роль в восстановительных процессах при пародонтите: после разрушения периодонтальной связки в случае благоприятного течения процесса возможна частичная регенерация структур путем новообразования цемента и кости и прикрепления к ним волокон периодонта. Восстановление прикрепления волокон периодонтальной связки к корню зуба после ее повреждения происходит благодаря отложению цементобластами на поверхности цемента в участках его резорбции особого слоя, содержащего высокие концентрации про-теогликанов и низкие - коллагеновых волокон. Цемент может покрывать мелкие обломки корня зуба, иногда остающиеся в лунке челюсти после удаления зуба - в таком случае эти фрагменты не будут вызывать раздражения окружающих тканей. Компенсаторное отложение цемента. В результате постоянного отложения цемента в области верхушки, вызывающего удлинение корня, зуб как бы постепенно выталкивается в полость рта. Благодаря этому восполняется укорочение коронки зуба в результате изнашивания эмали и обеспечивается сохранение постоянства общей длины зуба. Указанная компенсаторная реакция, обусловленная отложением цемента и нацеленная на поддержание размеров клинической коронки, именуется пассивным прорезыванием зуба. В пожилом возрасте скорость отложения цемента снижается. Отложение цемента может вызывать сужение апикального отверстия, изменения формы и уменьшение числа этих отверстий. Усиленное отложение цемента характерно для верхушек корней тех зубов, которые утратили своих антагонистов на противоположной зубной дуге (гиперцементоз бездействия). Отложение вторичного цемента происходит в виде наслаивающихся пластин, что противоречит взглядам на него как на подобие грубоволокнистой костной ткани. Такому представлению не соответствует также относительная упорядоченность расположения части волокон в его межклеточном веществе (другие различия отмечены в табл. 7.1). 7.4. ГИПЕРЦЕМЕНТОЗ И ЦЕМЕНТИКЛИ Гиперцементоз, или гиперплазия цемента, - избыточное отложение цемента, может быть локальным, диффузным и генерализованным. Локальный гиперцементоз проявляется формированием округлых узелков или шипов из цемента на латеральной или межкорневой поверхностях зуба. Наиболее часто происходит образование цементиклей - сферических телец диаметром 0,1-0,4 мм, состоящих из цемента, обычно бесклеточного. Цементикли обнаруживаются примерно в 1/3 зубов, наиболее часто (до 50 %) - в клыках и молярах, где они лежат в средней и апикальной третях корня. Расположение цементиклей вариабельно (рис. 7.4): они могут находиться среди пучков волокон периодонтальной связки (свободные цементикли), либо смещаться из нее к цементу, связываясь его поверхностью (прикрепленные цементикли) или даже погружаясь в его слой (интер-стициальные, или погруженные, це-ментикли). По строению они сходны с цементом, имеют слоистую структуру и всегда содержат коллаген и характерные для цемента неколлаге-новые белки остеопонтин и костный сиалопротеин. Причиной формирования цемен-тиклей служит смещение цементо-  Рис. 7.4. Различные виды цементиклей: СЦК - свободный цементикль; ПЦК - париетальный цементикль; ИЦК - интер-стициальный цементикль; Д - дентин; Ц - цемент; ПОС - периодонтальная связка; ЗА - зубная альвеола бластов с поверхности цемента или их эктопическая дифференцировка, а ядром, индуцирующим образование цементиклей, чаще всего - эпителиальные остатки Малассо (см. главу 9). Формирование цементиклей может начинаться также, по-видимому, в участках дегенеративных изменений клеток и межклеточного вещества периодонтальной связки. Цементикли могут расти, сливаясь друг с другом и прикрепляясь к цементу. На их поверхности выявляются цементо-бласты, образующие новые слои цемента. Локальный гиперцементоз иногда наблюдается в участках, где на поверхности дентина образовались «эмалевые жемчужины» (см. главы 15 и 16). Диффузный гиперцементоз характеризуется усиленным отложением клеточного цемента на поверхности корня зуба (чаще всего в области апикальной трети), нередко в связи с хроническим периапикальным инфекционным процессом. В частности, он может затрагивать только тот корень, который поражен патологическим процессом, при этом он увеличивается, приобретая узловатую или луковицеобразную форму (рис. 7.5). Причинами гиперцемен-тоза могут также быть: отсутствие зуба-антагониста, окклюзионная травма, болезнь Педжета (деформирующая остеодистрофия), различные формы артрита, диффузный токсический зоб, акромегалия и гипофизарный гигантизм. Выделяют также особую форму гиперцементоза - идиопатическую (от греч. idios - собственный, своеобразный и pathos - страдание, болезнь), т. е. возникающую без видимых причин, характеризующуюся неясным происхождением. Гиперцементоз встречается в 4 раза чаще в зубах с некротизированной пульпой по сравнению с зубами с нормальной пульпой, однако остается неясным, происходит ли избыточное отложение цемента до или после некроза пульпы. Частота гиперцементоза среди населения, по различным данным, варьирует от 2 до 20 %. Гиперплазированный цемент откладывается в виде слоев, которые на поперечных срезах (шлифах) корня имеют вид концентрических колец вариабельной ширины, отражающих циклический характер образования цемента. В ткани хорошо определяются цементоциты (содержание которых может варьировать), как правило, имеются участки резорбции и регенерации цемента, указывающие на его активную перестройку. Избыточные отложения цемента могут существенно увеличить размеры корня, сужая периодонтальное пространство, что создает трудности при необходимости удаления зуба. В некоторых случаях он приводит к анкилозу - сращению корня со стенкой  Рис. 7.5. Диффузный гиперцементоз. Избыточное отложение цемента в области верхушки одного из двух корней, пораженного хроническим периапикальным инфекционным процессом костной альвеолы. Диффузный гиперцементоз встречается в 2,5 раза чаще в зубах нижней челюсти. Он может поражать любые зубы, однако ему особенно подвержены (в порядке убывания частоты) моляры, вторые и первые премоляры. Генерализованный гиперцементоз - избыточное отложение цемента, отмечаемое во всех зубах. Описан при болезни Педжета, расстройствах кальциевого обмена, ревматоидном артрите, эндокринных нарушениях, авитаминозе А. В выраженных случаях при болезни Педжета вследствие гиперплазии цемента периодонтальное пространство практически полностью исчезает, происходит слияние цемента с окружающей патологически измененной костью альвеолы, что завершается анкилозом и резорбцией корней зубов. 7.5. ОТРЫВ ЦЕМЕНТА ОТ ДЕНТИНА Отрыв (отделение) цемента от дентина (в англоязычной литературе: сеmental tear или сеmental separation) может возникать под влиянием усиленных нагрузок, которые передаются на цемент посредством прочно прикрепленных к нему волокон периодонтальной связки, в условиях недостаточно прочного механического сцепления этих обызвествленных тканей в области цементо-дентинного соединения. Высказывается мнение, что отрыв цемента в клинической практике встречается значительно чаще, чем принято считать, однако вследствие трудностей диагностики во многих случаях он остается нераспознанным. Наряду с отделением всего слоя цемента от дентина (полный отрыв цемента) может происходить частичный отрыв вследствие возникновения трещины внутри самого цемента между его слоями по ходу одной из ростовых линий. Возникновению отрыва цемента способствуют некоторые предрасполагающие факторы: возрастные изменения тканей пародонта, избыточная окклю-зионная нагрузка, увеличенная толщина цемента на дистальных поверхностях корня зуба, повышенная минерализация и хрупкость цемента, обращенного в десневой карман. Отщепившийся фрагмент цемента может сохранить частичную связь с корнем зуба или полностью ее утратить, сместиться в периодонтальную щель (карман) или отделиться от корня на более глубоком (апикальном) уровне. В последнем случае при прекращении действия травматических сил фрагмент цемента благодаря активации цементобластов способен регенерировать и восстановить свое прикрепление к дентину. Отломки цемента могут также смещаться в окружающие ткани, в некоторых случаях срастаться с костной тканью или даже проникать в костномозговые пространства. Клинически и рентгенологически в области шейки зуба они часто имеют вид «шипов», а в области корня - удлиненных крупных (длиной до 7 мм и шириной 2-4 мм) «инородных тел», расположенных вблизи него и ориентированных параллельно его поверхности. Клиническое значение: |