пульпа232. 7 общая характеристика и функции цемент от лат

Скачать 3.95 Mb. Скачать 3.95 Mb.

|

|

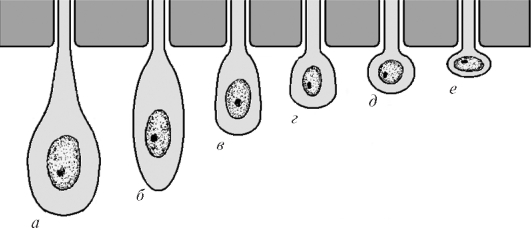

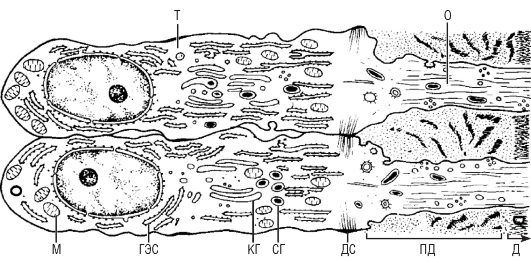

возможные последствия отрыва цемента. Если отделившиеся фрагменты цемента подвергаются воздействию периодонтальной микрофлоры, возникает выраженная клиническая симптоматика (отек, экссу- дация, нагноение, боль). У пациентов с пародонтитом при этом резко ускоряется углубление десневого кармана и разрушение костной ткани альвеолы при соответствующем нарастании подвижности зуба. Даже в неинфицированном участке корня возникновение полного или частичного отрыва способно резко активировать разрушение поддерживающего аппарата зуба с последующей потерей зуба. Контрольные вопросы 1. Охарактеризуйте химический состав, физические свойства, распределение и функции цемента. 2. Сравните структурные и функциональные особенности цемента и костной ткани. 3. Дайте сравнительную характеристику бесклеточного и клеточного цемента. 4. Опишите клетки цемента - цементобласты и цементоциты. 5. Охарактеризуйте строение, функцию и химический состав межклеточного вещества (матрикса) цемента. 6. Дайте структурную характеристику роли цемента в формировании поддерживающего аппарата зуба. 7. Опишите роль цемента в репаративных процессах и его компенсаторное отложение. 8. Назовите возможные причины и опишите ход резорбции цемента. 9. Опишите цементо-дентинное соединение, включая область границы в канале корня зуба, гиалиновый слой (Хоупвелла-Смита). 10. Дайте определение явлениям гиперцементоза и опишите тканевые механизмы формирования цементиклей. ПУЛЬПА 8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИИ Пульпа зуба (от лат. pulpa - мякоть) - обильно васкуляризованная и иннер-вированная специализированная рыхлая волокнистая соединительная ткань, заполняющая пульпарную полость (полость зуба). Пульпа обладает мягкой желеобразной консистенцией, по массе и объему она на 75-80 % состоит из воды. За исключением иногда встречающихся в ней обызвествленных структур пульпа практически не содержит минеральных веществ. В соответствии с отделами полости зуба располагающаяся в них пульпа подразделяется на коронковую (заполняет пульпарную полость, или камеру, коронки) и корневую пульпу (заполняет канал корня) - см. рис. 4.1. В коронке пульпа образует выросты, соответствующие бугоркам жевательной поверхности - рога пульпы . Корневая пульпа продолжается до апикального отверстия (или отверстий - в многокорневых зубах) диаметром 0,3-0,4 мм (крупнее в зубах верхней челюсти), через которое она сообщается с соединительной тканью периодон-тального пространства. Эта связь имеет большое клиническое значение, поскольку она может служить путем распространения инфекции из пульпы на ткани периодонта, в частности в периапикальную зону. Пульпа занимает в зубе относительно небольшой объем, который варьирует от 0,2 до 9 %, составляя в среднем около 3 % общего объема зрелого зуба. Этот показатель непрерывно уменьшается с возрастом. Совокупный объем пульпы всех постоянных зубов составляет 0,64 см3, а объем пульпы одного зуба в среднем равен 0,02 см3. Самая крупная пульпа характерна для моляров, в которых она в 4 раза больше, чем в резцах; наименьший объем пульпы - в нижнем центральном резце. Несмотря на свой столь малый объем, пульпа выполняет ряд важных функций: 1) пластическую - участвует в образовании первичного и вторичного дентина (благодаря деятельности расположенных в ней одонтобластов); 2) трофическую - обеспечивает трофику дентина (за счет находящихся в ней сосудов и отростков одонтобластов); 3) сенсорную (вследствие присутствия в ней большого количества нервных окончаний); 4) защитную - содержит многочисленные клетки, обеспечивающие специфические и неспецифические реакции иммунитета, развитие гуморальных и клеточных реакций, воспаления; 5) репаративную - обеспечивает выработку одонтобластами третичного дентина (реактивного и репаративного). В норме пульпа полностью защищена слоями дентина и эмали (частично, возможно, и цемента) от среды, имеющейся в полости рта. Однако при локальном повреждении твердых тканей, например вследствие кариеса, на нее начинают воздействовать разнообразные внешние факторы, в результате чего в ней развивается ряд тканевых и клеточных реакций, что сочетается с раздражением чувствительных нервных окончаний, вызывающим боль. Как отмечено в главе 6, пульпа зуба эмбриологически, структурно и функционально, а также в клиническом отношении составляет с дентином единый пульпарно-дентинный комплекс, так как на периферии пульпы лежат тела одон-тобластов - клеток, образующих дентин, толща которого пронизана их отростками, проходящими в дентинных трубочках. Одонтобласты вырабатывают различные виды дентина в течение всей жизни - как в физиологических условиях, так и при повреждении, начиная с периода развития и формирования зуба, когда они образуют большую часть дентина (первичный дентин), затем более медленно на протяжении многих лет (вторичный дентин) и в качестве защитной реакции при повреждении зуба (третичный дентин). По образному выражению, пульпа существует ради дентина, а дентин живет благодаря пульпе. Действительно, все функции пульпы зуба направлены на сохранение и поддержание активности клеток, которые образуют дентин, обеспечивают его целостность, структурно-функциональные свойства и регенерацию. Живая неповрежденная пульпа зуба необходима для осуществления его нормальной функции. Хотя депульпированный зуб может в течение некоторого времени нести жевательную нагрузку, он становится хрупким и недолговечным. 8.2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА Рыхлая волокнистая соединительная ткань, образующая основу пульпы, состоит из клеток и межклеточного вещества. К важнейшим типам клеток пульпы относятся одонтобласты (дентинобласты), обеспечивающие образование и жизнедеятельность дентина, и фибробласты - основные клетки соединительной ткани. В меньшем числе присутствуют макрофаги, дендритные клетки, лимфоциты, гранулоциты, плазматические и тучные клетки, малодифференци-рованные клетки (включая стволовые). Пульпа обладает мощными защитными клеточными механизмами, которые поддерживают ее тканевой гомеостаз. Он обеспечивается деятельностью системы иммунокомпетентных клеток пульпы, включающих как постоянно присутствующие в ней (оседлые) клеточные элементы, так и мобилизуемые из крови клетки, количество которых может быстро нарастать в ответ на повреждение тканей. 8.2.1. Клетки пульпы зуба Пульпа зуба содержит сложно организованную динамичную популяцию структурно и функционально разнообразных взаимодействующих между собой клеток, которые обновляются с неодинаковой скоростью благодаря как расположенным в ней камбиальным элементам, так и клеткам, приносимым с током крови. За исключением последних, все клетки пульпы объединены своим общим происхождением из эктомезенхимы. Поскольку эктомезенхима имеет нейральный генез, то и ее производные сохраняют экспрессию нейральных маркеров, таких как нестин (маркер нейральных прогениторных клеток), ФРН, мозговой нейротропный фактор (Brain-Derived Neurotrophic Factor - BDNF) и нейтротропный фактор глиальной клеточной линии (Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor - GDNF). Одонтобласты (дентинобласты) Одонтобласты (дентинобласты) - клетки, специфические для пульпы зуба, которые образуют дентин (в ходе развития зуба и после его прорезывания) и обеспечивают его трофику. Топография и структурная организация одонтобластов Одонтобласт образован клеточным телом, лежащим на периферии пульпы зуба (непосредственно под предентином), от которого отходит один отросток (волокно Томса), направляющийся через предентин в дентин (см. рис. 6.2, 6.3). Хотя одонтобласты лежат в один слой, из-за того, что их тела располагаются в виде палисада, а ядра клеток находятся на разных уровнях, создается впечатление, что одонтобласты образуют многослойный эпителиоидный пласт толщиной в несколько клеток. Как показывают результаты классических гистологических наблюдений в сочетании с данными современных исследований, проведенных с использованием сканирующей электронной микроскопии, форма тела одонтобла-стов зависит от их локализации и активности. Она варьирует от столбчатой или грушевидной до низкой кубической (рис. 8.1). Одонтобласты с телами грушевидной и столбчатой формы обычно встречаются в коронковой пульпе, где они лежат очень плотно (около 45 000 кл./мм2 площади поверхности дентино-пульпарного соединения); наиболее компактное расположение одонтобластов характерно для рогов пульпы. В середине коронковой пульпы длина тела одонтобластов варьирует в пределах 25-40 мкм, толщина - от 3,5 до 5 мкм. В корневой пульпе плотность расположения одонтобластов ниже,  Рис. 8.1. Вариации формы тела одонтобластов в различных участках пульпы: а - грушевидная форма (рог пульпы); б - веретеновидная форма (середина коронки); в - удлиненная булавовидная (коронка вблизи корня ); г - короткая булавовидная (средняя треть корня); д, е - глобулярная и низкая кубическая (апикальная треть корня) причем у коронкового края корневого канала их тела имеют веретеновид-ную форму, а по мере удаления от него приобретают кубическую или уплощенную форму. Возле апикального отверстия корня зуба тела одонтобластов также обычно имеют уплощенную форму. Форма одонтобластов может изменяться не только в зависимости от их расположения, но и в связи с функциональной активностью - чем выше активность, тем большую высоту имеют эти клетки. В целом размеры тел столбчатых одонтобластов максимальны при активной выработке ими первичного дентина в ходе формирования зуба. В дальнейшем, после завершения формирования зуба, размеры тел одонто-бластов, перешедших от активного образования первичного дентина к медленному отложению вторичного дентина, уменьшаются. По этой причине одонтобласты зрелого зуба взрослого человека всегда имеют меньшие размеры тела, чем секреторно активные одонтобласты, участвующие в первичном дентиногенезе. В ядрах одонтобластов преобладает эухроматин; небольшие скопления ге-терохроматина лежат под ядерной оболочкой. Имеются 1-4 крупных ядрышка. В клетках столбчатой формы овальное ядро расположено в базальной части, а в кубических - сферическое ядро лежит центрально. Цитоплазма одонтобластов характеризуется резко выраженной поляризацией (рис. 8.2). Для нее характерны хорошо развитый синтетический аппарат: ГЭС в виде плотно упакованных и параллельно расположенных цистерн, рассеянных по всей цитоплазме, комплекс Гольджи в центральной части надъядер-ной цитоплазмы. Многочисленные митохондрии тесно связаны с цистернами ГЭС и равномерно распределены по клеточному телу. Под плазмолеммой и в других участках цитоплазмы располагаются многочисленные элементы ци-тоскелета, ориентированные преимущественно по длиннику клетки. В апикальной части тела клетки вблизи комплекса Гольджи и центриоли нередко  Рис. 8.2. Ультраструктурная организация одонтобласта: Т - тело одонтобласта; О - отросток одонтобласта; М - митохондрии; ГЭС - гранулярная эндоплазматическая сеть; КГ - комплекс Гольджи; СГ - секреторные гранулы; ДС - десмосомы; ПД - предентин; Д - дентин обнаруживается первичная ресничка - небольшая неподвижная ресничка, которая содержит 9 периферических дублетов микротрубочек в отсутствие центральной пары. Предполагается, что эта ресничка может играть роль меха-норецептора, реагирующего на потоки дентинной жидкости. Промежуточные филаменты одонтобластов образованы виментином. В их цитоплазме выявляются гранулы гликогена и мелкие липидные капли. Некоторые одонтобласты содержат большое число лизосом. В отличие от крупного столбчатого тела активного одонтобласта, в кубическом или уплощенном теле покоящегося (неактивного) одонтобласта содержание органелл невелико. Апикальная часть тела одонтобласта, резко сужаясь, продолжается в длинный ветвящийся отросток, который направляется в дентинную трубочку, занимая в ней основной объем и обеспечивая формирование перитубулярного дентина. Отросток одонтобласта в несколько раз превосходит по объему его тело; он протягивается вплоть до дентино-эмалевого соединения на сравнительно очень большое расстояние (2-4 мм, т. е. в 100 раз превышающее длину тела этой клетки!). В отростке органеллы немногочисленны, встречаются лишь отдельные митохондрии, короткие цистерны АЭС, однако в нем хорошо развиты элементы цитоскелета (расположенные параллельно продольной оси пучки микротрубочек, виментиновых промежуточных филаментов и микрофи-ламентов), придающие ему определенную жесткость; имеются также гладкие и окаймленные пузырьки (подробнее см. главу 6). Между телами одонтобластов имеются узкие межклеточные пространства шириной примерно 30-40 нм. Соседние одонтобласты связаны между собой специализированными межклеточными соединениями (щелевыми, плотными и десмосомами). Щелевые соединения обеспечивают химическую и ионную связь между одонтобластами: они образуют каналы с низким сопротивлением, по которым электрическое возбуждение быстро передается от одной клетки к другой. Плотные соединения обнаруживаются, главным образом, в апикальной части тел одонтобластов. Благодаря тому, что они перекрывают межклеточное пространство, они определяют проницаемость слоя одонтобластов, обеспечивают его барьерную функцию и ограничивают перемещение молекул, ионов и жидкости между межклеточными пространствами пульпы и предентина. Десмосомы располагаются в апикальной части тел одонтобластов и связывают эти клетки друг с другом механически. В целом образующийся на уровне апикальных участков тел одонтобластов барьер проницаемости между пульпой и дентином препятствует свободному перемещению жидкости между этими компонентами зуба. Благодаря этому барьеру в апикальной части одонтобластов создается замкнутое микроокружение, способствующее регуляции упорядоченного процесса секреции и минерализации матрикса дентина. Наличие межклеточных соединений между одонтобластами и постоянный контакт с дентинным матриксом являются важными условиями поддержания специфического фенотипа, дифференцированного состояния и функциональной активности этих клеток. Многочисленные межклеточные соединения имеются также между одонтобластами и другими клетками пульпы (фиброблас-тами, малодифференцированными клетками). Цитофизиология одонтобластов: связь структуры с функциями Синтетическая активность одонтобластов. Одонтобласты синтезируют, главным образом, коллаген I типа (образует более 90 % матрикса дентина), небольшое количество коллагенов V типа и III типа (встречаются в предентине), протеогликаны, костный сиалопротеин и сиалопротеин дентина. Они образуют и секретируют также фосфофорин (фосфопротеин, участвующий во внеклеточной минерализации), остеокальцин, остеонектин и щелочную фосфатазу - фермент, тесно связанный с минерализацией. Важными недавно описанными секреторными продуктами одонтобластов служат факторы роста (см. главу 6). В синтезе и посттрансляционной модификации коллагена принимают участие ГЭС и комплекс Гольджи. Белковая часть молекул протеогликанов предентина также синтезируется в цистернах ГЭС, а сульфатирование и присоединение гликозаминогликанов к молекулам белка происходят в комплексе Гольджи. Продукты синтеза одонтобластов (молекулы тропоколлагена, протеогли-каны) накапливаются в секреторных гранулах, расположенных в апикальной части их тела. Отсюда гранулы перемещаются к основанию отростка одонтобла-ста, где покрывающая их мембрана сливается с плазмолеммой, а содержащиеся в них молекулы механизмом экзоцитоза выделяются в матрикс предентина. Фибриллы коллагена образуются на наружной поверхности плазмолеммы одон-тобласта путем агрегации молекул тропоколлагена. Формирующиеся фибриллы постепенно утолщаются по мере приближения к минерализованному матриксу (их диаметр увеличивается с 15 нм у основания отростка одонтобласта до примерно 50 нм в области фронта минерализации). Коллаген образует органическую матрицу дентина, которая подвергается минерализации. Протеогликаны (главным образом, хондроитинсульфат) накапливаются возле фронта минерализации. Их роль в формировании дентина точно не установлена, однако предполагается, что, обладая способностью связывать кальций, они действуют как ингибиторы кальцификации. По-видимому, минерализации дентина предшествует удаление протеогликанов под влиянием лизосомальных ферментов, секретируемых одонтобластами. Процесс минерализации дентина одонтобла-стами описан в главе 15. Защитные функции одонтобластов. Одонтобласты в зрелом зубе играют защитную роль - они обеспечивают регенерацию утраченного или поврежденного дентина и создают барьер, предохраняющий пульпу зуба от повреждающих факторов при кариесе, стирании, абразии, эрозии и травме твердых тканей зуба. Для выполнения этой функции одонтобласты должны обладать способностью не только выживать при соответствующих повреждениях, но и распознавать действие повреждающих факторов, синтезируя и секретируя матрикс третичного дентина, защищающего пульпу от дальнейшего поражения. Фактически благодаря расположению клеточного тела в периферическом слое пульпы и проникновению отростка вглубь дентинной трубочки, одонтобласты являются первыми клетками зуба, распознающими микроорганизмы и их продукты, попадающие в дентин после разрушения эмали. Во многих случаях наиболее существенным испытанием жизнеспособности одонтобластов является не столько прямое влияние указанных внешних факторов, сколько воздействие проводимых в связи с ними лечебных мероприятий, направленных на восстановление структуры зуба (препарирования кариозной полости, различных хирургических процедур, используемых пломбировочных материалов и т. п.). Одонтобласты обеспечивают в пульпе защитную функцию также благодаря своему участию в реакциях врожденного и приобретенного иммунитета. Так, они секретируют β-дефензины, имеющие высокую антимикробную активность, а также ТФР-β, обладающий провоспалительным эффектом в ранние сроки развития воспаления и противовоспалительным - в поздние сроки. ТФР-β также усиливает дентиногенез и репаративные процессы в соединительной ткани. Установлено, что одонтобласты благодаря наличию толл-подобных рецепторов (TLR) способны реагировать на микробные продукты, активируясь и выделяя ряд цитокинов, регулирующих воспалительные и иммунные реакции (например, провоспалительный цитокин ИЛ-8 и хемокины - хемотаксиче-ские цитокины), привлекающих незрелые дендритные АПК, моноциты, активированные Т-лимфоциты, NK-клетки и базофилы. Вместе с тем активация некоторых TLR вызывает частичное угнетение иммунных реакций (развитие иммунотолерантности), что предотвращает развитие неконтролируемых иммунных реакций и иммунной стимуляции, способных привести к массивным разрушениям тканей. Хемокины, выделяемые одонтобластами, регулируют рост сосудов, поскольку частично являются ангиогенными (стимулирующими развитие сосудов), частично - ангиостатическими (угнетающими рост сосудов). Активированные микробными антигенами одонтобласты выделяют также обладающий ангиогенными свойствами фактор роста сосудистого эндотелия (ФРСЭ). Участие одонтобластов в защитных и регуляторных реакциях связано и с их способностью вырабатывать азота оксид (NO) - мощный сосудорасширяющий фактор. |