пульпа232. 7 общая характеристика и функции цемент от лат

Скачать 3.95 Mb. Скачать 3.95 Mb.

|

|

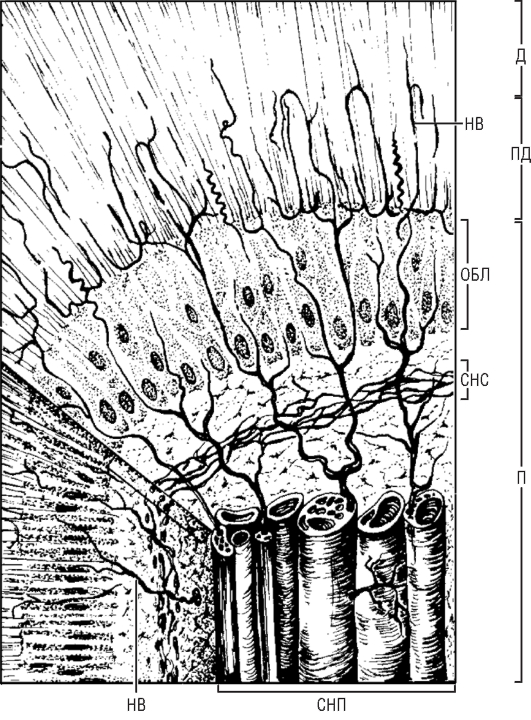

кровоток в микрососудах пульпы при кариесе и пульпите. Изменения гемодинамики в сосудах микроциркуляторного русла пульпы может влиять на течение патологического процесса и ход лечения заболеваний, поэтому их следует учитывать при разработке терапевтических мероприятий. Установлено, что при остром пульпите скорость кровотока в сосудах пульпы увеличивается на 26-35 %; в дальнейшем, спустя несколько суток, с развитием в пульпе участков некроза этот показатель снижается на 1/3. При хроническом пульпите скорость кровотока в микрососудах сокращается почти в 2 раза по сравнению с таковой в интактном зубе. В зубах, пораженных кариесом, скорость кровотока в микрососудах пульпы снижается на 8-45 % (в зависимости от глубины кариозной полости). Препарирование твердых тканей вызывает гиперемию микроциркуляторного русла, которая еще более нарастает при протравливании и световой полимеризации пломбировочного материала. Кровеносные сосуды пульпы подвержены выраженным возрастным изменениям. Возможность реваскуляризации (восстановления сосудистого русла) пульпы При оценке возможности реваскуляризации частично поврежденной или полностью некротизированной пульпы зуба или пульпарного пространства (после удаления пульпы) следует учитывать два фактора: 1) критическое значение скорости, с которой происходит врастание сосудов, поскольку реваскуляризации могут препятствовать бактерии и их продукты, постоянно создающие угрозу проникновения в пульпарную полость; 2) важность сохранения жизнеспособной пульпы, которая резко замедляет или даже предотвращает проникновение бактерий извне. Возможность успешной реваскуляризации некротически измененной, но неинфицированной пульпы показана на незрелых постоянных зубах молодых людей (с неполностью сформированными корнями и широкими апикальными отверстиями) после травматического вывиха зуба, а также в эксперименте на животных. При вывихе зуб вследствие повреждения тканей периодонта и сосудисто-нервного пучка частично или полностью утрачивает связь со стенкой альвеолы. При неполном вывихе зуба (экструзия, от лат. extrusio - выталкивание) частично или полностью некротизированная вследствие ишемии пульпа образует структурную основу, способствующую врастанию через апикальное отверстие новой ткани, содержащей сосуды. При этом, поскольку коронка обычно остается интактной, проникновение бактерий в пульпарную полость практически исключено (оно возможно лишь при наличии дефектов и трещин эмали). При полном вывихе зуба (авульсия, от лат. avulsio - отрыв) происходит разрыв тканей периодонта на всем протяжении, а также сосудисто-нервного пучка, нередко в сочетании с переломом края альвеолы и повреждением цемента. Зуб обычно выпадает из альвеолы под действием приложенной механической силы или собственной массы. Частота авульсии составляет 0,5-16 % всех травм постоянных зубов. Успех реплантации зависит от длительности нахождения зуба вне организма, правильности обработки альвеолы и зуба и его временной иммобилизации. Введение в область периодонта производного эмалевого матрикса EMD способствует ускоренной регенерации тканей пародонта. Экспериментально показано, что при реплантации удаленного зуба реваску-ляризация его неинфицированной пульпы начинается практически сразу же после операции и завершается приблизительно спустя 45 сут. Восстановлению сосудистого русла пульпы способствует то, что при этом пульпа в апикальном участке корня может частично сохранять жизнеспособность после удаления зуба, разрастаясь в сторону коронки и целиком замещая некротизированную коронковую пульпу. Значительно более сложной является задача реваскуляризации зуба с исходно некротизированной инфицированной пульпой и воспалительным процессом в области апикального отверстия (апикальным периодонтитом). Методика включает дезинфекцию канала, помещение в пульпарную полость матрикса, поддерживающего рост сосудов, и пломбирование кариозной полости. В качестве поддерживающей структуры, обеспечивающей врастание сосудов, используют кровяной сгусток, занимающий в пульпарной полости объем вплоть до уровня цементо-эмалевого соединения. Сгусток формируется вследствие кровотечения, вызванного инструментальным воздействием на периапикальные ткани. По некоторым данным, после описанных манипуляций имеется лишь 30 % вероятность восстановления ткани пульпы с ее васкуляризацией. В остальных случаях процедура либо неэффективна, либо приводит к врастанию в пульпарную полость ткани периодонтальной связки. Лимфатические сосуды пульпы зуба Лимфатические сосуды служат единственным путем удаления из тканей белков и макромолекул, которые попали в них вследствие утечки из кровеносных сосудов, поэтому разрешение воспалительного процесса в пульпе возможно только при нормально функционирующем лимфатическом русле. Лимфатические сосуды зуба более развиты в корневой пульпе по сравнению с коронковой. Более того, высказывается мнение, что в коронке истинные лимфатические капилляры отсутствуют, а отток лимфы осуществляется первоначально в интерстициальные щели - пространства в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Лимфатическое русло пульпы зуба представлено лимфатическими капиллярами и собирательными лимфатическими сосудами. Лимфатические капилляры пульпы зуба начинаются как мешковидные замкнутые структуры диаметром 15-50 мкм, расположенные в ее периферическом и промежуточном слоях. Они характеризуются неправильной складчатой формой с выпячиваниями, обращенными в сторону просвета сосуда и окружающей соединительной ткани, тонкой эндотелиальной выстилкой с широкими (более 1 мкм) межклеточными щелями и отсутствием базальной мембраны на большем протяжении. От эндотелиальных клеток лимфатических капилляров в направлении окружающих структур отходят длинные выросты (якорные филаменты). В цитоплазме эндотелиоцитов лимфатических капилляров встречаются многочисленные микропиноцитозные пузырьки диаметром преимущественно 50- 80 нм. Капилляры окружены тонкой сетью ретикулярных волокон. При отеке пульпы (обычно в связи с ее воспалением) лимфоотток усиливается, что проявляется увеличением объема лимфатических капилляров, резким расширением щелей между эндотелиальными клетками и падением содержания микропино-цитозных пузырьков в их цитоплазме. Собирательные лимфатические сосуды получают лимфу из лимфатических капилляров. Они имеют мелкие размеры, неправильную форму, тонкую стенку и сообщаются друг с другом. Более крупные отводящие лимфатические сосуды сопровождают кровеносные сосуды и пучки нервных волокон, выходя вместе с ними из корня через апикальное отверстие. Наиболее крупные из этих сосудов содержат клапаны, что отличает их от вен аналогичного диаметра. Такие лимфатические сосуды выходят из апикального отверстия и отводят лимфу самостоятельно, не сливаясь в единый выносящий сосуд. Лимфа из этих сосудов далее оттекает в регионарные лимфатические узлы. Описаны многочисленные анастомозы лимфатических сосудов пульпы, периодонтальной связки и альвеолярной кости, которые могут служить путями распространения микроорганизмов, их продуктов и воспалительного процесса из пульпы на окружающие ткани. Усиленный отток лимфы из полости зуба через апикальное отверстие при повреждении или раздражении пульпы играет защитную роль, способствуя нормализации повышенного (вследствие отека) тканевого давления, удалению из ткани пульпы микроорганизмов, а также выделению из зуба других вредных веществ, поступающих в пульпу с током крови или распространяющихся по дентинным трубочкам. Таким образом, от деятельности лимфатических сосудов пульпы в значительной мере зависит исход воспалительного процесса при пульпите. 8.4. ИННЕРВАЦИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА Значение иннервации пульпы зуба. Пульпа зуба исключительно богато иннер-вирована чувствительными волокнами, исходящими из альвеолярных ветвей тройничного (V) нерва, и симпатическими нервными волокнами из верхнего шейного ганглия. Иннервация пульпы зуба выполняет две важнейших задачи. Во-первых, она играет роль начального звена афферентной сенсорной системы, сигнализирующей о потенциальном повреждении зуба (точнее, дентина и самой пульпы), поэтому в ней присутствуют волокна, участвующие в передаче болевых (ноцицептивных) сигналов. Многочисленность афферентных нервных волокон в пульпе, которые в ней количественно преобладают, рассматривают как морфологический эквивалент ее чрезвычайно высокой чувствительности. Во-вторых, в качестве эффекторного механизма иннервация обеспечивает автономную (вегетативную) регуляцию деятельности всех структурных элементов пульпы, включая сосуды микроциркуляторного русла и различные клеточные популяции. Роль автономной регуляции заключается также в регуляции процесса воспаления в пульпе. Топография нервных волокон и окончаний в пульпе. В апикальное отверстие корня проникают толстые пучки нервных волокон, содержащие от нескольких сотен (200-700) до нескольких тысяч (1000-2000) миелиновых и безмиелино-вых волокон. В премоляры и моляры направляются два или три пучка нервных волокон, в резцы и клыки проникает обычно один ствол. В этих пучках численно преобладают безмиелиновые волокна, составляя, по разным оценкам, до 60-90 % общего числа нервных волокон. Часть волокон могут проникать в пульпу зуба через добавочные каналы. Группы нервных волокон сопровождают артериальные сосуды, образуя сосудисто-нервный пучок зуба, и ветвятся вместе с ними. В корневой пульпе, однако, лишь около 10 % волокон образуют терминальные ветвления, большая их часть в виде пучков достигает коронки, где они веерообразно расходятся под богатой клетками зоной, направляясь к периферии пульпы. Расходящиеся пучки имеют сравнительно прямой ход и постепенно истончаются в направлении дентина. В периферических участках пульпы (внутренней зоне промежуточного слоя) большинство миелиновых (А-) волокон, идущих в составе мелких пучков нервных волокон, утрачивают миелиновую оболочку, ветвятся, отдавая коллатерали, и переплетаются друг с другом. Каждое волокно дает не менее восьми терминальных веточек. Их сеть образует субодонтобластическое нервное сплетение (сплетение Рашкова)1, расположенное кнутри от слоя одонтобластов (см. рис. 8.4, 8.6). В сплетении присутствуют как толстые миелиновые, так и численно преобладающие тонкие безмиели-новые волокна. От сплетения Рашкова отходят нервные волокна, которые направляются к наиболее периферическим отделам пульпы, где они оплетают тела одонтобла-стов и заканчиваются терминалями на границе пульпы и предентина, а часть из них вместе с отростками одонтобластов проникают в дентинные трубочки на расстояние от 100 до 200 мкм. При этом некоторые волокна образуют многочисленные терминальные ветвления, которые иннервируют до 100 дентинных трубочек. Указанные волокна содержат локально расширенные (варикозные) 1 И. Рашков - немецкий гистолог и анатом, ученик Я. Пуркинье, впервые описавший в 1835 г. сплетение нервных волокон в пульпе, обратил внимание на его уникальные структурные особенности, отметив, что субодонтобластический слой «содержит такое огромное множество тончайших волокон, как никакая другая часть организма», причем «эти тончайшие нервные окончания выглядят так красиво, как нигде в теле».  Рис. 8.6. Иннервация пульпы зуба (по Cs. Leranth, K. Csany, 1967, с изменениями): Д - дентин; ПД - предентин; П - пульпа; ОБЛ - одонтобласты (тела клеток); СНП - сосудисто-нервный пучок; СНС - субодонтобластическое нервное сплетение (Рашкова); НВ - нервные волокна участки, отчего они напоминают четки (см. также главу 6). Другие нервные волокна не оканчиваются в слое одонтобластов, а образуют петли и возвращаются к центральному слою пульпы. Классификация нервных волокон промежуточного и периферического слоев пульпы, учитывающая их топографию и связь с дентином, выделяет маргинальные, предентинные и дентинные волокна. Маргинальные волокна - самые многочисленные. Они не доходят до преден-тина и заканчиваются в промежуточном слое (в зонах, богатой и бедной клеточными ядрами), а также в периферическом слое на телах одонтобластов. Предентинные волокна достигают предентина. Некоторые из них проходят прямо, часто спиралевидно, через слой одонтобластов и заканчиваются мельчайшими шаровидными терминалями на поверхности тел одонтобластов или проникают в дентинные трубочки, окружая отросток одонтобластов. Другая часть волокон диагонально пересекает границу между пульпой и предентином или располагается в предентине. Некоторые волокна изгибаются в виде петли и возвращаются в пульпу. Сложно организованные предентинные волокна образуют сеть в пределах предентина. Таких волокон много по латеральным краям пульпарной полости, особенно в области шейки зуба. Площадь, иннервируе-мая одним таким волокном, может достигать сотен квадратных микрометров. Дентинные волокна - наименее многочисленные. Они проходят через пре-дентин и, не отдавая ветвей, проникают в дентинные трубочки. За редкими исключениями, предентинные и дентинные волокна не содержат оболочки из нейролеммоцитов (шванновских клеток), т. е. являются «голыми» аксонами. Нервные терминали имеют вид округлых или овальных расширений, содержащих микропузырьки, мелкие плотные гранулы и митохондрии. Они выявляются на клетках промежуточного слоя пульпы, сосудах, телах одонтобластов, в предентине и дентине. Нервные волокна, переплетаясь между собой, в некоторых участках соприкасаются друг с другом и разделены щелью шириной лишь 5-10 нм. От плазмолеммы одонтобластов многие терминали также отделяются узкой (20 нм) щелью. Большинство нервных окончаний в области расположения тел одонтобластов считают рецепторами. Их число максимально в области рогов пульпы. Раздражение этих рецепторов, независимо от природы действующего фактора (тепло, холод, давление, химические вещества) вызывает боль. Вместе с тем описаны и эффекторные окончания с многочисленными синаптически-ми пузырьками, митохондриями и электронно-плотным матриксом. В слое одонтобластов обнаружены нервные окончания как адренергических, так и хо-линергических волокон, которые предположительно участвуют в регуляции образования дентина. Структурно-функциональные особенности различных видов нервных волокон пульпы зуба Нервные волокна подразделяют на отдельные виды в зависимости от их диаметра, скорости проведения импульса и выполняемой функции (табл. 8.3). Таблица 8.3. Основные типы нервных волокон пульпы зуба человека

Миелиновые (А-) волокна пульпы зуба включают более многочисленные Aδ-волокна (около 90 % всех А-волокон) диаметром 1-6 мкм с высокой (12-30 м/с) скоростью проведения нервного импульса. Имеются также и Aβ-волокна с диаметром 6-12 мкм со скоростью проведения импульса в диапазоне 13-60 м/с. Предполагается, что Αδ-волокна опосредуют болевую чувствительность; функция более крупных Αβ-волокон остается невыясненной, предположительно, они обеспечивают проведение тактильных сигналов. Безмиелиновые (С-) волокна диаметром 0,4-1,2 мкм с низкой (в среднем около 1 м/с) скоростью проведения нервных импульсов подразделяются на несколько групп, выполняющих различные функции. В части этих волокон, относящихся к симпатической системе, выявляются пузырьки, содержащие норадреналин. Они являются преимущественно вазомоторными, регулируют тонус артериол и объем кровотока в пульпе. Установлено, что их активация может влиять на состояние афферентных волокон. В безмиелиновых волокнах сквозь один нейролеммоцит (шванновскую клетку) могут проходить до 15 аксонов. Раздражение некоторых С-волокон связывают также с болевыми ощущениями. Чувствительность пульпы и дентина, таким образом, обеспечивается двумя типами сенсорных нервных волокон - миелиновыми Α-волокнами (Αβ и Αδ) и безмиелиновыми С-волокнами. Передача болевых ощущений осуществляется чувствительными Αδ- и С-волокнами (табл. 8.4), которые обладают различными структурно-функциональными свойствами и определяют особенности характера, интенсивности, локализации и длительности болевых реакций. Эти волокна выполняют частично перекрывающиеся задачи. Α-волокна находятся преимущественно в области пульпарно-дентинной границы в коронковой части пульпы, концентрируясь в области ее рогов. Нервные окончания на одонтобластах образуются Αδ- и, в меньшей степени, Αβ-волокнами. С-волокна располагаются большей частью в центральном слое пульпы, откуда проникают в бедную ядрами зону. Здесь же обнаруживаются терминали некоторых Αδ-волокон. Поскольку Αδ-волокна имеют небольшой диаметр, скорость проведения нервных импульсов в них ниже, чем в других Α-волокнах, однако она выше, чем в С-волокнах. С-волокна обладают более высоким порогом возбуждения, чем Α-волокна. Таблица 8.4. Структурно-функциональные характеристики афферентных волокон пульпы зуба, опосредующих болевую чувствительность

Клиническое значение: |