Гигиена ответы на экзамен ПФ. Экзаменационные вопросы по гигиене для лечебного факультета в конце вопросы Педиатрического

Скачать 6.89 Mb. Скачать 6.89 Mb.

|

|

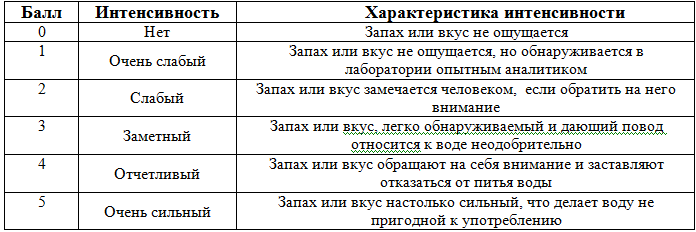

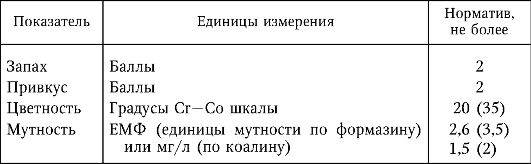

25. Вода как фактор биосферы. Физиолого-гигиеническое значение воды. Вода является одним из объектов окружающей среды, она необходима для жизни человека, растений и животных. Без пищи человек может прожить более месяца, а без воды лишь несколько дней. Обезвоживание ведет к необратимым последствиям и гибели организма. Вода должна отвечать гигиеническим и биологическим нормам. При ежедневном потреблении воды, не соответствующей нормам, происходит аккумуляция вредных веществ, возможно оказание токсических, мутагенных воздействий. Значение воды 1) Физиологическое значение воды Вода входит в состав всех биологических тканей организма. Человеческий организм на 70% состоит из воды (в крови 79,3%, мышцы 74%, костная ткань 22% и т.д.),. При этом количество воды соответствует степени функциональной активности органа. Чем выше функциональная активность, тем больше количество воды потребляется. С возрастом количество воды уменьшается Вода – это и среда для биохимических процессов, и участник этих процессов (например, гидролиз белков, дезаминирование аминокислот и т.д.). Всасывание питательных веществ возможно, когда они находится в тонко эмульгированном (растворённом) состоянии. Вода – универсальный растворитель. Поскольку вода является составной частью крови, она выполняет транспортную роль Вместе с солями вода принимает участие в поддержании важнейшей гомеостатической константы организма – осмотического давления. Вода – основа кислотно-щелочного равновесия в организме. Проявление свойств кислот и оснований возможно только в водной среде. Вода – источник ряда питательных веществ. С водой поступает ряд минеральных соединений например, фтор (в продуктах питания его нет. Недостаток фтора в воде приводит к развитию кариеса), соли кальция, магния, лития, цинка, меди и т.д. Вода играет важнейшую роль в теплообмене организма с окружающей средой. Человек – гомойотермное (теплокровное) животное. В организме теплокровных должно быть постоянство температуры тела. Оно достигается, когда приход энергии равен её уходу. Если в организме будет образовываться энергии больше, чем расход, будет перегревание. Если будет преобладать выход энергии в окружающую среду – будет охлаждение. Поэтому необходим баланс энергии. Существует несколько путей теплоотдачи: Конвекция (например, с потоком ветра) Кондукция (теплопроведение при контакте с предметом) Излучение (инфракрасное излучение) Испарение пота (потоотделение) Испарение – один из важнейших путей теплоотдачи. Осуществляется преимущественно потовыми железами (выделение пота) и при дыхании. Когда жарко – начинается выделение пота, когда холодно – пот не выделяется. Пот почти полностью образован водой. После выделения на поверхность кожи пот испаряется. Для испарения нужно затратить энергию. Эта энергия – тепло. Соответственно, чем больше испарение, тем больше уходит тепла. (но в условиях высокой влажности и жары почти нет испарения – происходит перегревание) В организме существуют 3 вида воды Свободная вода: включает внеклеточную и внутриклеточную жидкость Связанная вода: входит в состав коллоидов и обуславливает их набухание Конституционная вода (внутримолекулярная) – высвобождается при катаболизме белков, жиров, углеводов Водный баланс Усреднённый показатель потребления воды – 2,2 – 2,8 л/сутки. С увеличением физической нагрузки потребность в воде будет увеличиваться, увеличение тепловой нагрузки также увеличит потребность. Около 3 литров воды в сутки теряется, примерно столько же поступает (1,5 л выпитой воды, 600-900 мл входит в состав пищевых продуктов, остальное высвобождается в организме в ходе окислительных процессов – конституционная вода). Чем выше тепловая нагрузка и работа, тем выше водный баланс. Удовлетворение потребности в воде осуществляется за счёт удовлетворения жажды. В гипоталамусе есть центр жажды, на периферии и в ЦНС есть осморецепторы. При уменьшении количества воды в организме увеличивается осмотическое давление крови, что активирует осморецепторы и вызывает появление импульсов в центр жажды. Жажда может быть истинной (за счёт увеличения осмотического давления при потере воды) и ложной (в организме нормальное осмотическое давление, но возникает жажда при сухости слизистых оболочек, например при длительном разговоре) 2. Психогигиеническое значение Существует 2 вида факторов окружающей среды – непосредственно действующие на человека (микроклимат, излучение, газовый состав воздуха), и индифферентные (действующие через кору головного мозга). Вид водоёма относится к последним. Любой водный источник оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Все населённые пункты испокон веков располагаются около водного источника (эстетическое влияние вида водоёма на психику человека, а не только физическая необходимость). 3. Санитарно-культурное значение Роль воды заключается в том, что человек может соблюдать личную гигиену. В неё входит гигиена тела (чистота кожных покровов), водолечение, закаливание. Это значение заключается также в поддержании чистоты жилых и общественных зданий, приготовлении пищи и мытья посуды, стирки белья и т.д. Есть вода питьевая и техническая. Питьевая вода – это вода, которая по своим качествам соответствует гигиеническим требованиям. Это вода, которая обладает благоприятными органолептическими свойствами, безвредна по своему химическому составу, безопасна в эпидемическом и радиационном отношении. Техническая вода – вода из любого водного источника. Для удовлетворения потребности человека техническая вода не используется. Она используется в промышленности для обеспечения технологических процессов (в пищевой промышленности не используется). Поддержание чистоты населённых пунктов осуществляют питьевой водой. 4) Народно-хозяйственное значение воды Вода используется в промышленности. Питьевая вода используется в пищевой промышленности, а в остальных – техническая вода. Ни один технологический процесс без участия воды проходить не может. ГЭС – осуществляет преобразование потенциальной энергии воды в электрическую энергию. 5) Роль воды в возникновении заболеваний населения (инфекционные и неинфекционные) – эпидемическое значение воды. Вода при определённых условиях может вызывать негативные последствия для организма человека. Во-первых, вода может не содержать достаточное количество каких-либо веществ, необходимых для организма человека – вызываются эндемические заболевания. Во-вторых, в воде содержится очень большое количество патогенных микроорганизмов, которые могут попадать с водой и вызывать инфекционные заболевания. Эндемические заболевания – заболевания, которые возникают в определённом регионе (биогеохимическая провинция) из-за недостатка или избытка каких-либо химических элементов, необходимых для организма человека. (отсутствие в объектах окружающей среды, прежде всего почве. Значит, не будет и в воде, поскольку минералы попадают в воду из почвы. Не будет в пище, поскольку растения берут химические вещества из почвы). Например, если фтора в воде нет, то у населения будет повышен уровень заболевания кариесом зубов (Нижегородская область – биогеохимическая провинция, мало фтора). Профилактика – фторирование воды, использование фторсодержащих паст, пользование ополаскивателями. Биогеохимические провинции - регионы, где отмечается избыток или недостатокв объектах окружающей среды каких-то химических элементов, необходимых человеку, и будет реакция на этот недостаток или избыток в виде эндемических заболеваний. (Например, недостаток йода кретинизм, эндемический зоб. Профилактика – йодсодержащие вещества – йодированная соль, морская капуста, йодсодержащие препараты, морепродукты. В Чувашии повышенное содержание в воде солей жёсткости – бикарбонаты и гидрокарбонаты кальция и магния. Может привести к мочекаменной болезни почек. В таком регионе нужно покупать бутилированную воду с нормальным содержанием солей) Источники воды могут загрязняться промышленными сточными водами. Если в таких источниках берут воду в питьевых целях, то все вредные вещества будут попадать в организм и накапливаться (кумулятивный эффект). Это приводит к канцерогенезу, тератогенным заболеваниям. В воде может содержаться очень большое количество патогенных микроорганизмов. Источники (откуда попадают в воду) Со сточными хозяйственно-бытовыми фекальными водами Неочищенные сточные воды. Особенно опасные неочищенные сточные воды инфекционных больниц. Неочищенные сточные воды промышленных предприятий (пищевая промышленность, мясоперерабатывающая, кожевенная промышленность) Если такая вода плохо обеззараживается на водопроводных сооружениях, то употребление такой воды приведёт к инфекционным заболеваниям. 26. Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, сравнительная гигиеническая характеристика. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. (См. Методички/Вода/ЗСО) Румянцев, с.127-133 Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения делятся на 2 группы – поверхностные и подземные 1) Поверхностные – реки, озёра, искусственные водохранилища Реки, озёра. Наиболее часто для водоснабжения используются реки. Они используются для централизованного водоснабжения (+) Речные воды обладают, наибольшими способностями к самоочищению, возобновлению стока, высоким дебитом стабильностью естественного минерального состава. (дебит – это производительность водного источника; объём воды, стабильно поступающий из водного источника за единицу времени) (-) Качество воды непостоянное (меняется в зависимости от времени года – например, весной; и в зависимости от погодных условий – например, при дождливой погоде – связано с наличием грязных стоков в водоисточник). Поэтому такую воду необходимо обрабатывать на водопроводных станциях с целью обеззараживания воды. Загрязнение антропогенными примесями (из-за сброса хозяйственно-фекальных и техногенных сточных вод), поэтому необходимо использовать методы улучшения качества воды Уменьшение количества воды и возможность пересыхания в жаркое время года Вода озёр подвержена нарушению естественных биоценозов, накоплению органических веществ и гнилостных микроорганизмов, развитию бентоса, особенно при массивном заборе питьевой воды и сбросе сточных вод. Искусственные водохранилища Создаются на крупных и средних реках («запруда»). Используются для централизованного водоснабжения (+) Имеют большой дебит. (-) Снижен водообмен (из-за замедления движения воды), что способствует накоплению и осаждению органических веществ, развитию анаэробной флоры, цветению воды, образованию донных отложений, ила. Легко загрязняются. 2) Подземные – грунтовые воды, межпластовые ненапорные, межпластовые напорные (артезианские) Формируются в результате фильтрации через почву атмосферных осадков и поверхностных вод. По глубине залегания и расположению по отношению к земным слоям все подземные воды делятся на верхнюю, среднюю и нижнюю зоны. При продвижении с севера на юг прослеживаются закономерное повышение минерализации подземных вод и увеличение глубины их залегания. По мере уменьшения глубины залегания идёт повышение загрязнения воды микроорганизмами (из-за загрязнения поверхностных стоков и почвы). Наиболее поверхностно расположены Почвенные воды – формируются из поверхностных стоков и отражают органический и минеральный состав верхнего почвенного слоя. Не используются для водоснабжения ввиду высокого микробного загрязнения, высокой концентрации органических и минеральных соединений. Почвенные воды под действием гравитационных сил проникают до первого водоупорного слоя (состоящего из глины, гранита и др. водонепроницаемых образований), фильтруются, формируя Грунтовые воды. Этим водам свойственна высокая минерализация, почти не содержат микроорганизмов, имеют низкую температуру и приятный вкус. Для централизованного водоснабжения не используются – слишком малый запас, используются для местного водоснабжения. Межпластовые ненапорные – располагаются на глубине десятков метров под землёй ниже первого водоупорного слоя. Межпластовым водам свойственны малое аэрирование и слабое развитие биологических процессов и форм жизни, стабильный химический состав и при этом более высокая минерализация, чем у грунтовых вод, содержание необходимых для человека макро- и микроэлементов (кальций, магний, йод, фтор), низкая стабильная температура, хорошие органолептические свойства. Межпластовые воды обычно доброкачественные и могут употребляться для питья без дополнительной обработки. Межпластовые напорные или артезианские. Обладая всеми благоприятными свойствами подземных вод (см. выше), находятся под повышенным давлением. Образование напорных вод объясняется особенностями географических и геологических структур (возвышенности, впадины, уклоны водоупорного слоя), обеспечиващих гидростатический напор воды (при бурении проявляется фонтантированием). Это самый лучший вариант источника. Эти воды часто даже не нужно обрабатывать. Но таких вод очень мало. Для централизованного водоснабжения поэтому не используют. Воды средней зоны (глубина несколько сотен или тысяч метров) и нижней зоны (несколько километров) подземных вод для водоснабжения не используются ввиду высокой минерализации и температуры. Воды средней зоны используют для бальнеологических целей, для отопления в качестве теплоносителя, для получения электроэнергии. Воды нижней зоны – в качестве сырья для добычи присутствующих в них минеральных веществ. Выбор источника водоснабжения При выборе источника водоснабжения в каждом конкретном случае нужно учитывать в первую очередь санитарную надежность потенциального источника. Поэтому порядок приоритета следующий: артезианские воды межпластовые ненапорные грунтовые поверхностные Однако использование подземных вод в условиях централизованного водоснабжения экономически невыгодно. Поверхностных вод больше, они легкодоступны и они не требуют больших экономических затрат для их добычи. У поверхностных источников ещё одно неоспоримое преимущество по сравнению с подземными - несравнимо более высокий дебит. Поэтому для централизованного водоснабжения используют преимущественно поверхностные источники. Однако вода поверхностных источников во всех случаях требует специальной обработки, в первую очередь обеззараживания. Важнейшим общим требованием к любому источнику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения является принципиальная возможность доведения показателей воды с помощью стандартных схем и методов обработки, используемых на очистных сооружениях, до критериев, предъявляемых к питьевой воде Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения К месту водозабора предъявляется ряд требований не должно быть опасных загрязнителей водозабор по течению должен быть выше городских стоков, активно загрязняющих воду, а также выше притоков реки и оврагов, по которым в реку могут поступать загрязненные стоки водозабор осуществляется со значительной глубины необходимо зонирование территории с целью достижения безопасности водозабора. Санитарное зонирование территории источников водоснабжения регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадь всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов; в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 27. Гигиеническое значение органолептических свойств питьевой воды. Органолептические показатели качества питьевой воды. Качество питьевой воды при централизованном водоснабжении регламентируется специальным документом – Санитарные нормы и правила (СанПиН) от 2002 года «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». (в настоящее время действует новая редакция СанПиНа от 2009 года) Этот документ предъявляет общие требования к качеству воды: 1) Вода должна обладать благоприятными органолептическими свойствами 2) Вода должна быть безвредна по своему химическому составу 3) Вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении 4) Вода должна быть безопасна в радиационном отношении Питьевая вода должна обладать благоприятными органолептическими свойствами. Органолептические свойства воды оцениваются с помощью органов чувств. Органы чувств воспринимают запах, привкус, окраску воды и степень её мутности. Питьевая вода должна быть без выраженных запахов и привкусов, неокрашенной и прозрачной. (дополнение – вкусовые характеристики – горький, сладкий, кислый, солёный. Вкус воспринимается, когда на язык попадают чистые вещества. Сладкий вкус – сахар, солёный – NaCl, горький – идеал горечи – хина, это препарат, получаемый раньше из коры хинного дерева для лечения малярии, кислый – например лимонная кислота. В реальной жизни мы сталкиваемся с сочетанием химических веществ – гаммой вкусовых ощущений, которая составляет привкус) Гигиеническое значение органолептических свойств питьевой воды 1) Ухудшение органолептических свойств воды является косвенным показателем загрязнения воды. Сточные, метеорные воды дождевых осадков попадают в почву, а оттуда в водоёмы. Всё, что есть в почве, захватывается по пути и попадает в водоём. Загрязнение водного источника приводит к попаданию в организм человека патогенной микрофлоры или вредных химических веществ. 2) Если вода не соответствует представлениям человека о чистой воде (т.е. без запаха, привкуса, окраски, мутности), то люди такую воду потреблять не будут. Ухудшение органолептических свойств сопряжено с отказом от потребления такой воды человеком. (дополнение: почему у всех людей одинаковые представления о доброкачественности питьевой воды? Литвинов говорит, что это от предков, которые эмпирическим путём отсеивали плохую воду. Например, попробовали плохую грязную воду, это вызвало ухудшение в состоянии здоровья. Чистая, прозрачная вода, без привкуса и запаха ухудшения здоровья не вызывала. На уровне подкорки эти представления закрепились в качестве безусловного рефлекса. Вода, не соответствующая представлениям о доброкачественности, вызывает чувство брезгливости) Для количественной оценки органолептических свойств разработаны показатели, с помощью которых даётся количественная характеристика этих органолептических свойств. Все эти показатели делятся на 2 группы: 1) Физикоорганолептические показатели 2) Химикоорганолептические показатели Физикоорганолептические показатели. Это показатели, которые оценивают степень воздействия на наши органы чувств органолептических показателей. Физикоорганолептические показатели оцениваются по степени восприятия органолептических свойств нашими органами чувств. Запах и привкус оцениваются в баллах по пятибалльной шкале.  (0 баллов – дистиллированная вода. В воде нет других химических соединений. Талая вода ледников, айсберги приближены по ФОП к дистиллированной воде. Люди не используют для питья дистиллированную воду. Эта вода не даёт никаких ощущений («мёртвая вода»). В этой воде нет минеральных соединений, которые нужны организму. Если человек не будет их получать, то возникнут эндемические заболевания. Например, отсутствие фтора, необходимо для образования эмали зубов, приведёт к увеличению вероятности развития кариеса 1 балл – когда запах и привкус ощущается специалистом – одораторы, дегустаторы, у кого натренированы органы чувств. Обычный потребитель не ощущает 2 балла – когда запах и привкус ощущает обычный потребитель, если обратит внимание. Это подпороговый уровень. Поэтому СанПиН и регламентирует, чтобы запах и привкус не превышали 2 балла 3 балла – обычный потребитель ощущает выраженный запах и привкус. Такая вода в некоторых случаях допускается, если установлено, что наличие запаха или привкуса не связано с интенсивным загрязнением вредными веществами, сточными водами 4 балла – отчётливый запах и привкус, заставляет отказаться от питья воды. Нельзя путать с лечебными водами. Они обладают запахом и привкусом ввиду наличия каких-либо химических веществ. Например, Ессентуки. Там высокая концентрация минеральных веществ, которые необходимые в лечебных целях) (от себя Запах. Определяют при 20 и 60 градусах. В первом случае воду наливают на 2/3 в колбу, закрывают пробкой, сильно встряхивают. Открыв пробку, обонянием определяют запах. Во втором случае в колбу наливают ½ объёма, закрывают часовым стеклом, нагревают до 60 градусов, взбалтывают и определяют запах. Определяют характер запаха (неопределённый, ароматический, болотный, гнилостный, древесный, землистый, плесневый, рыбный, сероводородный, травянистый) и интенсивность по 5-балльной шкале. Норма не более 2 баллов. Наличие выраженного запаха может говорить о процессах гниения (сероводородный, гнилостный), или присутствии посторонних веществ (хлорный, фенольный и т.д.) Привкус. Определяют при температуре воды 20 градусов, набирая в рот воду малыми порциями, не проглатывая. Норма не более 2 баллов. Привкус зависит от повышенный концентраций минеральных солей. Соли железа дают чернильный привкус, соли тяжёлых металлов – вяжущий привкус, хлориды – солёный, сульфаты и фосфаты – горький) Окраска воды. Качественная характеристика может быть различной (зеленоватая, буроватая, голубоватая). Нам для оценки необходима количественная характеристика. Количественной характеристикой степени окрашивания воды является цветность. Единицей измерения цветности является градус. По СанПину цветность не должна превышать 20 градусов. Если нет альтернативы водному источнику, то допускается до 35 градусов (Измерение – в штатив ставится несколько мерных цилиндров с дистиллированной водой. В первый цилиндр ничего не добавляется. У этой воды окраска 0 градусов. В последующие цилиндры мы добавляем какое-то красящее вещество, но в разных количествах. Постепенно будет появляться окраска воды. Например, где был добавлен 1 мл красящего вещества, пишем 1 градус, где 2 мл – 2 градуса и т.д. В итоге получится стандартная шкала цветности. Теперь её можно использовать для определения окраски исследуемой воды. Мы наливаем исследуемую воду в точно такой же цилиндр, в таком же количестве и сравниваем с эталоном сверху вниз на белом фоне. Если у нас степень окраски воды совпала с цилиндром, на котором написано 20 градусов, то соответственно окраска воды будет 20 градусов. Это рутинный метод Есть ещё нерутинный метод. Окраска воды также может оцениваться с помощью приборов – фотоэлектрокалориметров. С помощью этого прибора определяется концентрация химических веществ в окрашенных растворах). Окраска менее 20 градусов не бросается в глаза, человек на неё не обращает внимание. Мутность воды. Мутность обусловлена наличием в воде взвешенных частиц, к которым относятся частицы ила, песок, мелкие песчинки, водоросли. Когда этих частиц много, вода становится мутной. Мутность определяется в мг/л – это весовое содержание взвешенных частиц в 1 литре воды. (Например, 2 мг/л – в одном литре воды содержится 2 мг взвешенных частиц). По СанПиНу должно быть не более 1,5 мг/л. Мутность воды определяется с помощью мутномеров в весовом количестве взвешенных веществ в 1 литре воды. Если нет мутномеров, то определяют прозрачность воды в сантиметрах.  Прозрачность. Исследуемая вода взбалтывается и наливается в бесцветный цилиндр с плоским дном, под которым на расстоянии 4 см помещается шрифт Снеллена. Воду из цилиндра постепенно отливают, пока не появится возможность прочесть шрифт. Замеряют высоту столба воды. Норма не менее 30 см. Химикоорганолептические показатели Химикоорганолептические показатели оцениваются по концентрациям химических веществ, вызывающих изменение органолептических свойств (запаха, привкуса, окраски и т.д.) воды, а значит, эти вещества оцениваются по органолептическому принципу вредности. (Лирическое отступление - одно и то же вещество может быть лекарством и ядом в зависимости от дозы. Например, NaCl в норме должен употребляться в количестве 7-10 г в сутки. Если человеку через зонд ввести стакан насыщенного раствора NaCl, то с человеком произойдёт мгновенная смерть из-за остановки сердца – нарушение работа Na/K-насоса) Все химические вещества можно разделить на 2 группы 1) Вещества, которые вызывают изменение органолептических свойств (в малых концентрациях изменяют органолептические свойства воды, а токсический эффект будет в огромных концентрациях). Эти вещества будут нормироваться по органолептическому принципу вредности. (Например, железо, хлориды) 2) Вещества, которые в малых дозах обладают токсическим действием. Органолептическое воздействие будет только в очень больших концентрациях. Такие вещества будут нормироваться по санитарно-токсикологическому принципу вредности (например, алюминий) Все химикоорганолептические показатели делятся на 3 большие группы 1) Концентрация химических веществ, присутствие в воде которых обусловлено природным происхождением Присутствие каких-то химических веществ в воде может быть обусловлено природным происхождением или в результате деятельности человека. Химические вещества природного происхождения содержались в воде и до появления человека, попадая туда из почвы. (Например, в Волге твёрдые, базальтовые породы, там вода более прозрачная, чем в Оке, где дно илистое. Это наглядно видно на Стрелке. Та часть, которая обращена к Бору, будет голубоватого оттенка (волжская вода). Та часть, которая ближе к памятнику Чкалова, будет цвета кваса (окская вода)) Из воды эти химические вещества попадают в организм человека с питьём. |