|

|

I. Культура учебного труда как теоретическая и прикладная проблема педагогической психологии I

Конспектирование фраз

Рассмотренные в предыдущем разделе приемы, стоит только понять их смысл и значение, осваиваются легко, почти автоматически. Они экономят время при чтении конспекта, но не экономят при записи, хотя и не увеличивают его.

Научиться конспектированию фраз сложнее, зато и польза от освоения приемов, составляющих это умение, более ощутимая. Конспективная запись, получаемая с помощью таких приемов, быстрее пишется, легче читается и лучше запоминается.

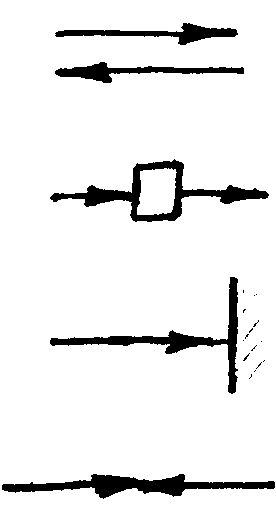

Первое, чему следует научится, можно называть умением держать паузу. Если начать записывать фразу сразу же после того, как мы услышим (или при чтении с листа - увидим) ее начало, то слов в конспекте будут столько же, сколько в исходном тексте. В библиотеке время на это еще можно найти, но на лекции... На лекции нужна пауза. Никогда не следует начинать записывать фразу, не дослушав ее до конца и не уловив основного смысла. Смысл сказанного всегда может быть записан короче и не обязательно в том же порядке, в котором его доносит до нас автор. Некоторые их приемов конспектирования фраз приведены в табл. 6. Поясним их.

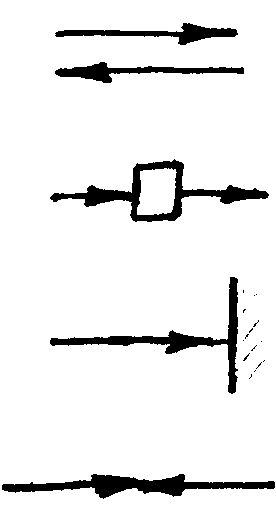

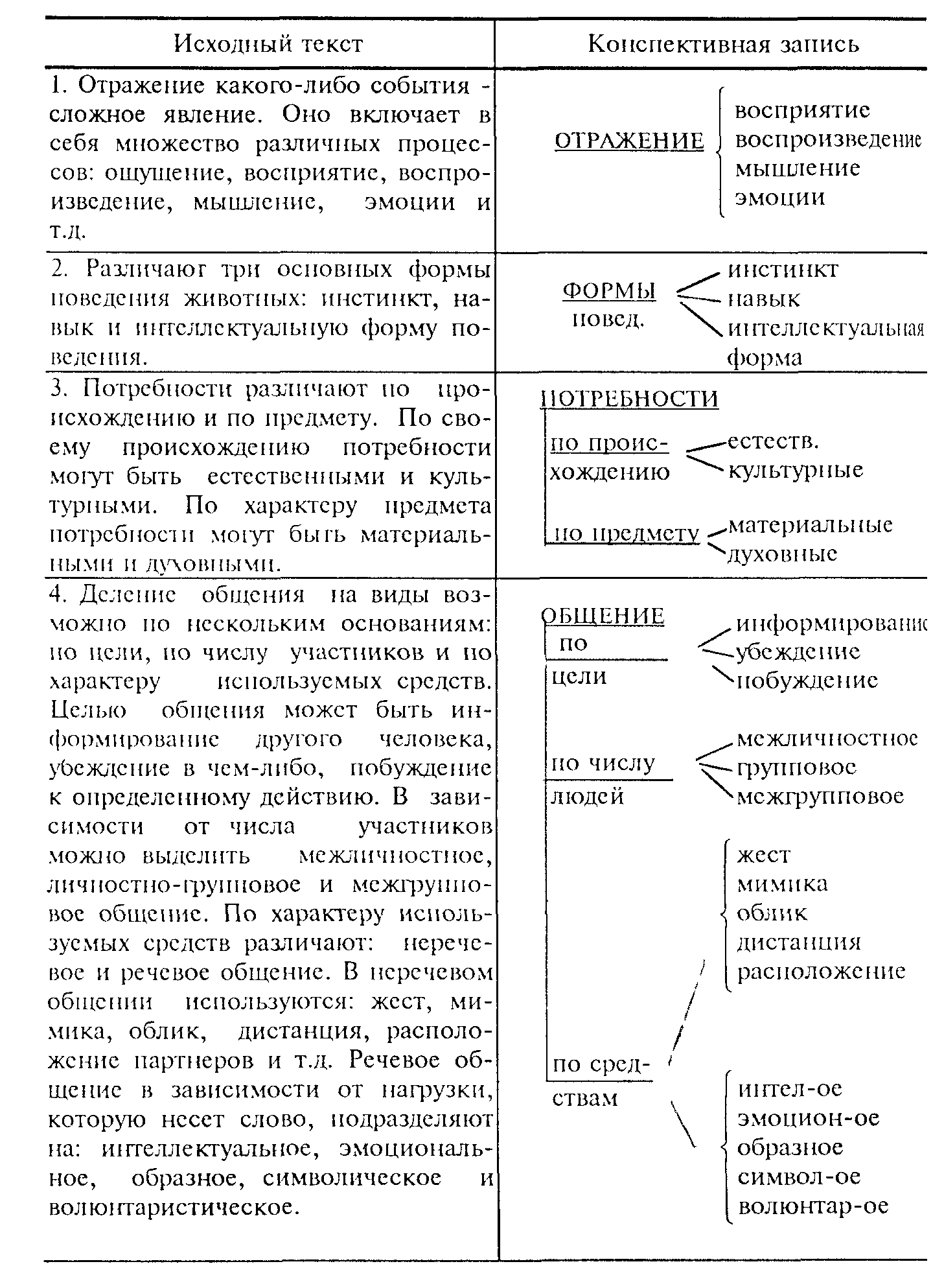

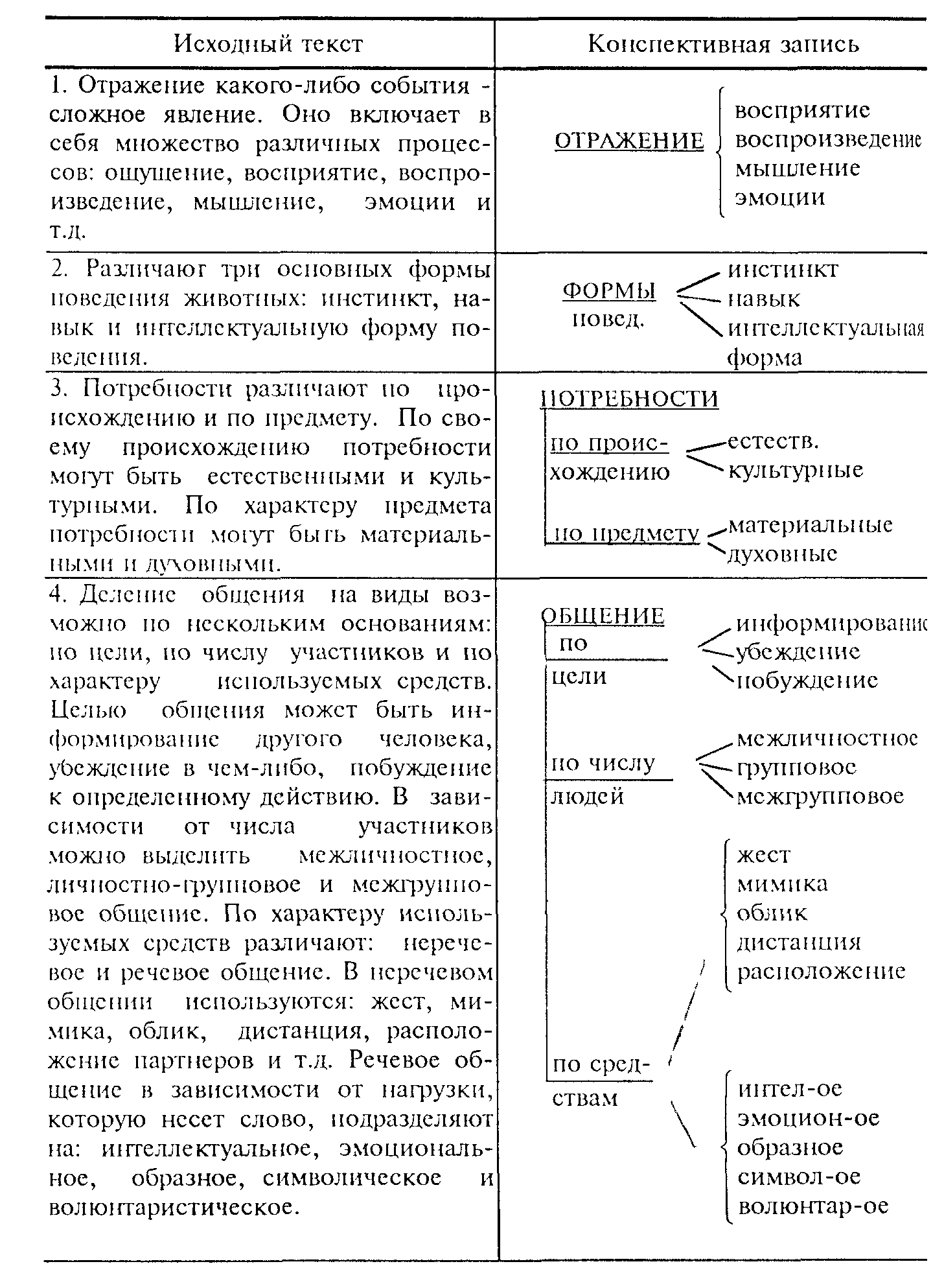

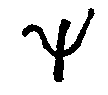

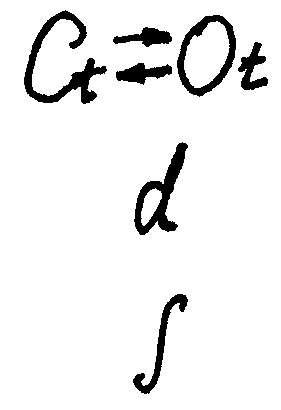

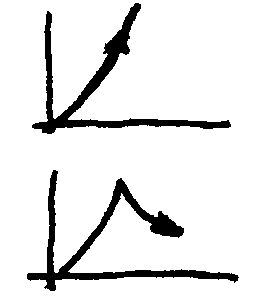

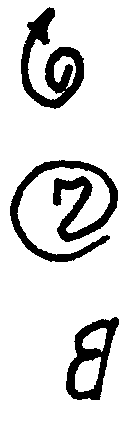

Почти каждый раз, когда в тексте фразы мы встречаем слова "состоит из" или "включает в себя", а в научных текстах такие словосочетания встречаются довольно часто, их можно заменить "скобкой", значительно сократив число слов в конспективной записи (пример 1).

Таблица 6.

Примеры сокращения фраз

Не менее распространенными в научных текстах являются также словосочетания типа "подразделяется на", "бывают следующих видов". С тем же успехом они могут быть заменены "вилкой" (примеры 2, 3).

Скобку и вилку можно комбинировать (пример 4).

Дальнейшего сокращения фразы можно достичь за счет использования контекста. "Русский язык, как и большинство естественных языков, обладает избыточностью порядка 80%. Это означает, что если из текста убрать случайным образом 80% символов, то еще можно будет понять, о чем шла речь" [59].

Эта избыточность позволяет нам легко понимать друг друга, несмотря на особенности произношения каждого человека и естественные помехи, например, шум, доносящийся с улицы. Правда, после удаления 80% символов, как отмечает сам автор, текст надо уже не читать, а расшифровывать, что совершенно неприемлемо для конспекта. Однако, если из текста убрать не 80%, а меньше, и не случайным образом, а по определенным правилам, то текст можно существенно сократить, не потеряв его информативности.

Таким образом, использование контекста - это прием простого выбрасывания слов, которые без труда могут быть восстановлены по смыслу.

Может возникнуть вопрос, почему этот прием не использует сам лектор? Дело в том, что речь лектора - это главным образом монолог, то есть речь одного лица, обращенная ко многим. Именно потому он должен говорить так, чтобы его понимал каждый. Кроме того, учитывая естественные колебания внимания, лектор время от времени вынужден возвращаться назад, как бы углубляя смысл и подводя итог сказанному, что обычно называют концентричностью изложения. Кроме того, для лучшего восприятия и соответствующего эмоционального настроя аудитории лектор использует различные стилистические приемы и разные по произношению, но одинаковые по смыслу слова и словосочетания, которые фактически дублируют друг друга. Все это делает речь лектора развернутой и подробной. Подобная избыточность, оправданная на лекции, сыграв свою роль, вполне может быть опущена в конспекте. Однако сделать это должен сам студент. При этом он может руководствоваться следующими правилами.

П р а в и л о 1. Не употреблять в конспекте или употреблять очень редко слова и словосочетания, составляющие название темы. Выше на стр. 88 был приведен план лекции на тему "Внимание". Если из всех последующих подзаголовков убрать слова "внимание", "внимании", "внимания" и т.д., то и без того будет понятно, о чем идет речь. Давайте убедимся:

В н и м а н и е

Понятие ...

- Определение...

- Физиологические основы...

Виды...

- Непроизвольное...

- Произвольное...

- Послепроизвольное...

- Внешнее...

- Внутренее...

- Коллективное...

Свойства ...

- Объем...

- Распределение...

- Концентрация...

- Устойчивость...

- Переключаемость...

Как видим, план лекции, не потеряв своей информативности, сократился вдвое. Нетрудно представить, сколько бумаги и времени мы сэкономим, убрав те же слова из текстов фраз, раскрывающих содержание приведенных подзаголовков.

П р а в и л о 2. Заменять прочерком или чередованием прочерка и кавычек слова и словосочетания, если они только что были применены в конспекте.

В относительно небольших курсах общей психологии, читаемых на непсихологических факультетах, понятия "Ощущение" и "Восприятие" вводятся обычно на одной лекции. Если преподаватель при этом ориентируется на учебник общей психологии под ред. В.В.Богословского, А.Г.Ковалева и А.А.Степанова (М.: Просвещение, 1981), то определения этих понятий выглядят примерно так:

Ощущение - отражение в сознании отдельных свойств предметов и явлений действительности при непосредственном воздействии на органы чувств.

Восприятие - отражение в сознании предметов и явлений действительности в целом при непосредственном воздействии на органы чувств.

Опустив в последнем определении слова, которые только что были употреблены в предыдущем, получим: Восприятие - отражение -"- в целом -"- .

В конспективном определении исчезло 90 символов. Кроме того, в нем оказались зримо представлены сходство и различие рассматриваемых понятий, которые студенты, кстати сказать, тоже очень часто путают.

П р а в и л о 3. Заменять фразу, произносимую лектором, более короткой, но эквивалентной данной по смыслу. Это надо делать всякий раз, как только представляется такая возможность.

Опыт показывает, что применение данного правила требует некоторой тренировки, начинать которую лучше с конспектирования печатных текстов, когда время не ограничено. Подобное преобразование фразы невозможно без полного понимания исходного текста, умения творчески его перерабатывать и довольно высокой скорости мышления, что приходит только с опытом. Основное направление поиска - минимум слов и максимум информации, а исходным для конспектирования материалом может послужить, например, энциклопедический словарь. Один способный ученик, осваивая этот прием, статью о парадоксе из энциклопедического словаря законспектировал так: "Парадокс - это четырехугольный треугольник". А исходный текст был таков: "Парадокс - это неожиданное, необычное явление или мнение, резко расходящееся с обычным, общепринятым, противоречащее (иногда только внешне) здравому смыслу".

В случае затруднений при переходе от конспектирования печатных текстов к устным, специалисты советуют временно отказаться от этого правила, но обязательно вернуться к нему вновь после освоения других приемов, поскольку в арсенале методов, составляющих культуру конспектирования, это умение является наиболее эффективным. Причем, лучшие результаты оно дает при конспектировании гуманитарных текстов, неотъемлемым свойством которых является словесная избыточность. В качестве иллюстрации Л.Ф.Штернберг предлагает сравнить две фразы: исходную, которую произносит лектор, и преобразованную, которую можно оставить в конспекте. Вот эти фразы.

Исходная: "Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели".

Преобразованная: "Положительные мотивы улучшают результаты деятельности".

Как видим, исходная фраза содержит 285 символов, конспективная - 53, то есть запись сократилась более чем в 5 раз.

Иногда успешного преобразования фразы удается достичь за счет использования макроконтекста, - той совокупности знаний, которой обладает данный человек. Если, допустим, на лекции мы слышим: "С продвижением вглубь лесных массивов наблюдается пропорциональное нарастание топливных ресурсов", то в конспективной записи лучше употребить привычное и понятное каждому: "Чем дальше в лес, тем больше дров". Это, конечно, шутка, но она наглядно демонстрирует суть данного приема.

Макроконтекст может быть (а чаще оно так и есть) строго индивидуальным, к нему относятся профессиональные термины, сведения из раннее прочитанных книг, любимые выражения, шутки и т.д. Главное, чтобы фраза была по возможности короче и записана приемлемым для вас языком - быстрее пишется, легче читается, дольше помнится.

Что сокращать, когда сокращать, казалось бы, больше нечего

В таком случае надо вспомнить и как можно полнее использовать в конспекте общепринятую систему сокращений типа: "и т.д." - и так далее, "и т.п." - и тому подобное, "и др." - и другие, "в т.ч." - в том числе, "м.б." - может быть, "д.б." - должно быть, "рис." - рисунок, "таб." - таблица.

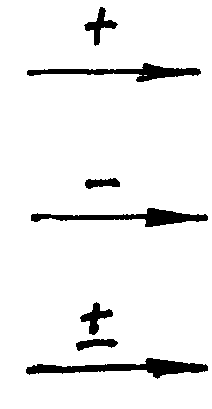

Каждому известны математические символы "+" - плюс и "-" - минус. В гуманитарных текстах эти символы можно использовать в следующих значениях: "+" - положительное, позитивное, "-" - отрицательное, негативное, "±" - неоднозначное, если речь идет, скажем, о воспитательном воздействии. В прямом смысле по отношению к тому же воздействию можно использовать и такие математические символы: " > " - большее, "³" - большее или равное, "³" - значительно большее, "

" - подобное, "º" - тождественное, " = " - равное или одинаковое, " < " - малое или слабое, "£" - значительно меньшее, "maх" - максимальное, "min" - минимальное, "Î" - включающее, "Ï" - исключающее и т.д.

Если ваш макроконспект хранит и физические символы, то подойдут такие сокращения: "t" - время, "h" - высота, "F" - сила, "t°" - температура.

Выше речь шла о сокращениях, которые можно назвать междисциплинарными. Но каждая наука имеет свои, свойственные только ей, устоявшиеся сокращения. Их тоже надо освоить. Любой психолог, например, без труда прочтет следующие аббревиатуры и расшифрует их содержание примерно итак:

ЦО - ценностные ориентации;

ЦОЕ - ценностно-ориентационное единство;

ЭИ - эмоциональная идентификация;

ПК - психологический климат;

Тип ВНД - тип высшей нервной деятельности.

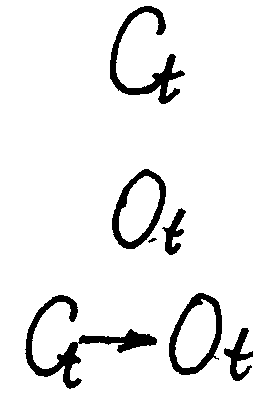

В конспектах, а иногда и в тезисах, когда дорого время или место, часто вводят временные сокращения, которые действуют в пределах только данной темы. Прием состоит в том, что наиболее часто встречающиеся слова или словосочетания заменяют одной или несколькими заглавными буквами, с которых начинаются эти слова. При этом в тексте заменяемые слова приводятся полностью только один раз, рядом в скобках пишется вводимое сокращение, после чего употребляется только сокращение. Приведем фрагмент тезисов, где использован данный прием.

"Изучение условий развития и формирования духовных потребностей (ДП) с применением наблюдения, рейтинга, документального метода и анкетирования показало прямую зависимость ДП от уровня развития групп, насыщенности основных видов деятельности (учебной, общественно полезной, общения и досуга) духовным содержанием, готовности членов группы принять и отразить эту объективно существующую духовность в структуре своих ДП.

Полученные данные, вскрывая особенности отражения коллективного в личностном, позволили разработать конкретные рекомендации по управлению формированием ДП у членов группы."

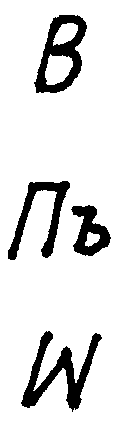

А что делать, если та или иная буква уже использована?

В таком случае ее можно перевернуть, положить на бок или заменить латинской буквой сходной по произношению, но отличающейся по начертанию.

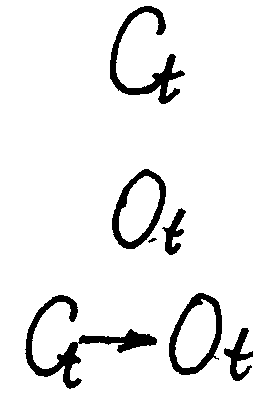

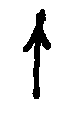

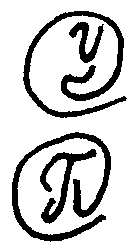

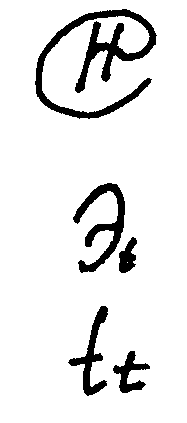

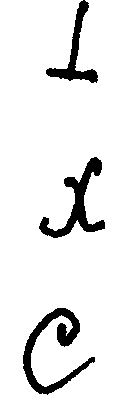

Допустим, буквы И, П, К, и Р были использованы, а в психолого-педагогических текстах приходится часто употреблять слова "изучать", "применять", "контролировать", "руководить", "развивать". Не беда, введем следующие сокращения: "J" - изучать, " " - применять, " " - контролировать, "d" - руководить, " R" - развивать. Подобные знаки получили название кванторов по имени немецкого математика Квантора, который первым начал применять их в математических текстах.

Если к кванторам добавить окончания, тогда получим разные части речи: J-е - изучение, J-емый - изучаемый, J-ющий - изучающий.

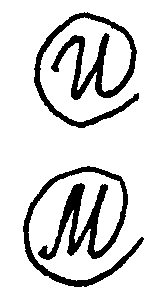

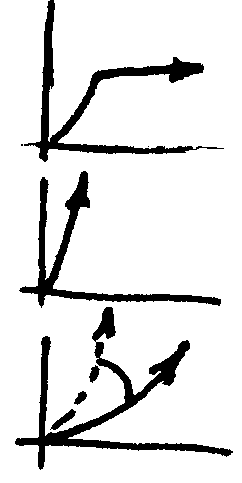

Еще лучше заменить типовые окончания "хвостиками", аналогичными тем, что используются в стенографии. Пусть "

" - признак существительного, " "- активного причастия, " " - пассивного причастия. Оснастив наши сокращения приведенными "хвостиками", получим целый педагогический словарь: "J” - изучать, "J

" - изучение, "J " - изучающий (-ющая, -ющее, -ющие), "J " - изучаемый (-емая, -емое, -емые); " "- применять, "

" - применение, " "- применяющий (-ющая, -ющее, -ющие),

" " - применяемый (-емая, -емое, -емые); " " - контролировать, "

" - контроль, " " - контролирующий (-ющая, -ющее, -ющие), " " - контролируемый (-емая, -емое, -емые); и т.д.

Специалисты не рекомендуют заимствовать из стенографии более четырех типовых концовок. А поскольку выше мы использовали только три, то введем еще одну. Пусть "1" - признак прилагательного. Тогда, если к латинской букве "Y", которая издавна является символом психики и психологии, добавить данный "хвостик", то новое сокращение "Y1" будет прочитано как "психическое" или "психологическое".

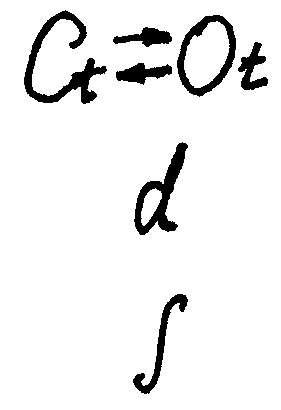

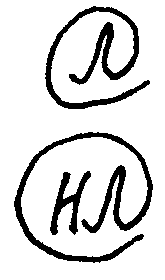

Разновидностью кванторов является и так называемая буква в обертке. Берут самый длинный и часто употребляемый термин, оставляют от него первую букву и, не отрывая пера от бумаги, "обертывают" ее линией. Получается сокращение, которое ни с чем не спутаешь.

В психологии, например, довольно часто употребляется следующая пара терминов: "интровертированность - экстравертированность". Применив названный прием, получим сокращения:   . .

Но в той же психологии не менее распространенной является и другая пара: "интериоризация - экстериоризация". Как быть? Ведь начальные буквы этих терминов уже использованы. Выход всегда можно найти. Поскольку в предыдущем сокращении использованы прописные буквы, теперь их можно заменить строчными, еще лучше - строчными латинскими: "i" - и,

"x" - икс, экс. Тогда: " i " - интериоризация, " x " - экстериоризация.

Кванторы обычно вводятся надолго, навсегда, они запоминаются и становятся привычными. А что делать, когда надо сократить длинное, но не часто употребляемое слово? Если вводить каждый раз новый квантор, то конспект будет напоминать письмо иероглифами, освоить которое, как известно, довольно сложно. Остается одно - опустить часть слова. Но какую?

Ответ на этот вопрос может подсказать знание из области грамматики о назначении частей слова. Известно, что приставки меняют смысл слова, а потому опускать их при конспектировании ни в коем случае не следует. А вот окончанием вполне можно пожертвовать, поскольку оно употребляется для связи слов в предложении и, как правило, легко может быть восстановлено по контексту.

Кое-чему нас может научить и популярное телешоу "Поле чудес". Обратите внимание, когда игроку предоставляется возможность назвать несколько букв в неизвестном ему слове, он чаще других называет гласные. И правильно делает, поскольку вероятность ошибиться в таком случае примерно в три раза меньше, чем если бы он называл согласные. Однако человек, пишущий конспект, находится в иной ситуации. Ему надо кратко записать известное ему слово. Какие буквы, гласные или согласные, целесообразно опустить в таком случае? Давайте поэкспериментируем.

Пропуск гласных в словах "присмнк" и "униврстет" остается почти незамеченным. Похоже, гласные менее информативны, чем согласные. А теперь проверим эту гипотезу. Попробуйте угадать слово, вставив вместо черточек пропущенные буквы:

- О - О - А.

Правда же, сложная задача! Скорее всего, вам на ум приходят слова: сорока, корова, пороша, морока, корона, солома, ворота, погода и т. д.

А теперь решите ту же задачу со словом:

С - Р - К -.

Не утруждайтесь напрасными поисками! Кроме "сороки" все равно ничего не подойдет. Отсюда мы должны сделать вывод, что именно согласные, и только они, жестко фиксируют смысл слова. Следовательно, в конспективной записи, в случае необходимости сократить слово, пропускать можно только гласные. Не все, конечно, а, скажем, через одну. Этот прием, заимствованный из арабской письменности, так и называется пропуск гласных.

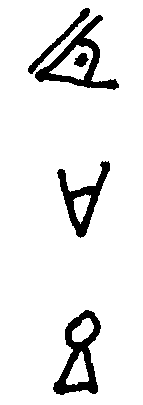

Однако самым мощным и по многим соображениям наиболее желательным способом сокращения записи является использование пиктограм.

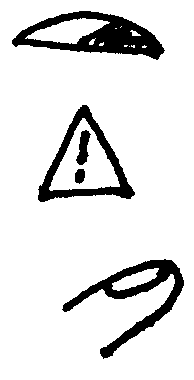

Пиктограммы - это упрощенные, стилизованные рисунки типа дорожных знаков или известных каждому изображений на ручках телевизора:  - яркость - яркость  - контрастность, - контрастность,  - громкость. - громкость.

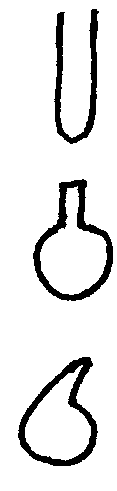

Пиктограммы хороши тем, что подключают зрительную память, которая, как известно, является самой продуктивной. Говорят же: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать." Пиктограммы хороши тем, что они оставляют в сознании "образ" информации. Способ применения стилизованных рисунков в конспективной записи тоже не нов. Химики, например, давно используют такие пиктограммы:

|

- пробирка,

- колба,

- реторта.

|

Конечно, изображать в виде рисунков абстрактные гуманитарные понятия не легко. Зато там, где это удается, эффект бывает только положительным.

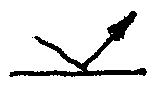

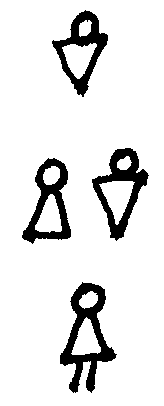

Не знаю, кто первым это изобрел, но посмотрите как легко читаются пиктограммы распределения времени урока в конспекте молодого учителя.

|

- опрос - 15 мин.

- изложение нового материала - 20 мин.

- закрепление - 10 мин.

|

Не надо напрягать зрение или, не дай бог, надевать очки, чтобы среди однообразных строк отыскать нужное. Кстати, комбинируя пиктограммы с аббревиатурами, кванторами, временными сокращениями и т.д., мы получим то, что педагог В.Ф.Шаталов называет опорными сигналами.

Как видим, приемов сокращения слов, словосочетаний и терминов достаточно много. И, как всегда в таких случаях, возникает потребность как-то их упорядочить. Лучше, если каждый сделает это сам, исходя из собственных потребностей и вкусов.

Ну, а если это не принципиально, то можно воспользоваться рекомендациями Л.Ф.Штернберга, который предлагает букву "в обертке" использовать для сокращения терминов; кванторы - для замены вспомогательных, но часто употребляемых слов типа "изучать", "развивать"; буквенные аббревиатуры - там, где это не вызовет двусмысленности при чтении конспекта; пропуск гласных и "хвостики" - когда возникает необходимость; временные сокращения - как можно реже; пиктограммы - всюду, где это только возможно.

В заключение приведем в качестве примера некоторые из сокращений, которые мы используем для конспектирования психологических текстов.

|

- отражение

|

|

- психика

|

|

- сознание

|

|

- самосознание

|

|

- подсознание

|

|

- личность

- направленность личности

|

|

- индивид

- мотив

|

|

- установка

- потребность

|

|

- мотивационно-потребностная сфера

- воздействие, влияние

|

|

- положительное воздействие

- негативное воздействие

- многозначное воздействие

|

|

- постоянное воздействие

- минимальное воздействие

- максимальное воздействие

|

|

- взаимодействие, взаимовлияние

- опосредованное воздействие

- цель

- конфликт

|

|

- субъект

- объект

- деятельность

|

|

- общение

- анализ

- синтез

|

|

- наблюдение

- эксперимент

- тест

|

|

- рецептор

- анализатор

- девочка

|

|

- мальчик

- коллектив

- учитель

|

|

- план, конспект

- документация

- точка зрения

|

|

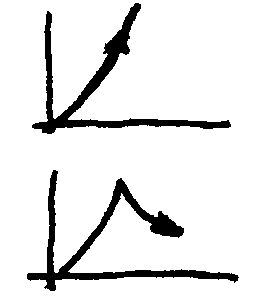

- развитие

- обратное развитие, деградация

|

|

- отсутствие развития, кризис

- ускоренное развитие, акселерация

- зона ближайшего развития

|

|

- интериоризация

- экстериоризация

|

|

- асимметрия больших полушарий

- внимание

- ощущение

|

|

- восприятие

- память

- мышление

|

|

- фантазия, воображение

- чувства, эмоции

- воля

|

|

- темперамент

- характер

- способности

|

|

|

|

Скачать 1.27 Mb.

Скачать 1.27 Mb.