Антонов А. И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и процессов). Учебн. пособие для вузов. М., 1998. 360 с. Антонов А. И. Микросоциология семьи (методология исследования ст. Институт открытое общество

Скачать 2.9 Mb. Скачать 2.9 Mb.

|

|

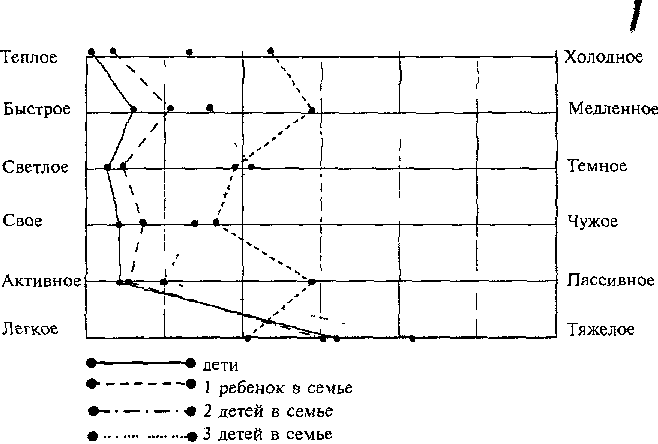

Схема 5.8* ПРОФИЛИ УСТАНОВОК ДЕТНОСТИ СРЕДИ 1319 ДВУХДЕТНЫХ МОСКВИЧЕК В ИССЛЕДОВАНИИ «МОСКВА-78» С  ильно Средне Слабо Нейтрально Слабо Средне Сильно ильно Средне Слабо Нейтрально Слабо Средне Сильно+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Примечание. Цифры (О, 1, 2,3) на этом и других графиках выражают интенсивность данного качества +3 и —3 — сильная интенсивность, +2 и —2 — средняя. +1 и —1 — слабая; 0 — данное качество не имеет отношения к оцениваемому объекту. лически, в качестве своеобразной дани «моде»), и потому ценность двух-детности выше, чем однодетности. С трехдетными все сложнее и интереснее, если предположить, что полученный результат на малых выборках 60 и Ъ\ человек повторится и на больших выборках. Если эти измеренные по СД установки инструментальны, тогда почему имеющееся число детей противоречит им? Здесь требуется обращение к когнитивным теориям. По теории когнитивного диссонанса любой результат вызывает диссонанс после принятия решения, начинают активизироваться преимущества отвергнутых альтернатив, и занижается ценность реализованного решения34. эт Андреева Г. М., Богомолова Н Н., Петровская Л А. Современная социальная психология на Западе. МГУ 1978. С. 115. 278 В условиях массовых социальных норм однодетности и двухдетно-сти семьи с тремя детьми оказываются социальным меньшинством и испытывают на себе негативные воздействия со стороны малодетной микросреды. Это усиливает диссонанс, и стремление избавиться от него ведет к усилению привлекательности отвергнутой модели двухдетной семьи. Обиходная интерпретация данной ситуации, постоянно проникающая в «научные объяснения» под влиянием идеологии «планирования семьи», такова: дескать, трехдетные «хотели» лишь двоих детей, они «переудовлетворили» свою потребность, у них родился ребенок «нежеланный», т. к. супруги «не смогли» предупредить «нежелательную» беременность без «должной культуры контрацепции». Следует отметить, что наряду с оценкой значимости числа детей по эталону вычисление величин Д между самими этими числами детей (желательно на однородных выборках) также обладает интересными возможностями анализа. В таблице 5.1 приведены оценки по позитивному и негативному эталонам и определены различия каждого из четырех чисел детей в семье (1, 2, 3, 4) со всеми остальными. Прежде всего бросается в глаза дифференциация значений по отношению к сравниваемым числам. Что она означает? Очень многое. Во-первых, этот факт говорит о том, что в психологическом пространстве однодетных жен-шин-москвичек эти модели детности имеют разный вес. Полученные данные раскрывают эмпирическую необоснованность мнений о том, что будто бы вероятность выбора любого числа детей одинакова. На самом деле о равновероятности репродуктивных решений не может быть и речи, каждое число детей в семье обладает определенной модальностью. Разумеется, среди двухдетных, трехдетных и т. д. дифференциация отношения к этим моделям детности будет выглядеть несколько иначе, но, по сути, останется детерминируемой существующими нормами малодетности. Вторая особенность этого метода расчета величин Д связана с возможностью эмпирически измерить границы между бездетностью, ма-лодетностыо (1—2 детей), среднедетностью (3—4) и многодетностью (5 и более). Наибольшая разница для однодетных обнаруживается (см. в таблице выделенные цифры) между однодетностью и бездетностью — 10,46, наименьшая — между 1 и 2 детьми внутри нормы малодетности (2,34) «Внешнее» различие между малодетностью и среднедетностью намного больше, чем «внутренние» различия между 1 и 2, 3 и 4, — соответственно 5,83 против 2,34 и 4,15. Возникает вопрос, а какой может быть эта «внешняя» граница у двухлетных? Будет ли она меньше или больше, чем 5,83? Оказалось, Антонов А И Социология рождаемости. С 166. 279 что в их восприятии порог между верхним пределом малодетности и нижним рубежом среднедетности еще ощутимее — 7,20. Также оказалось большим различие между 1 и 2 детьми — 4,37, поскольку модель однолетней семьи это как бы уже пройденный этап жизни. Однако дифференциал между тремя и четырьмя детьми несколько меньше — 3,73, чем 4,15, поскольку двухдетные женщины чуть благоприятнее относятся в целом к среднедетности, чем к малодетности. Следует отметить еше один важный результат: эмпирически зафиксирована значительная разница между трехдетнои моделью семьи и однодетнои, которая составила у однодетных 6,71, т. е даже больше, чем граница между малодетностью и среднедетностью. Данный факт говорит о неправомерности включения семьи с тремя детьми в состав малодетности (как это делают некоторые демографы) (см. табл. 5 2) Таблица 5.2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УСТАНОВОК ДЕТНОСТИ СРЕДИ 116 ОДНОДЕТНЫХ ЖЕНЩИН (по данным исследования «Москва-76»)4п

Метод вычисления различий между социальными типами детности необходимо применить в выборочных исследованиях многодетных регионов. Это позволит очертить зоны психологического восприятия чисел детей в семье, существующие в другой, более фамилистической культуре. В целом расширение объема эмпирической информации о дифференциации отношений к детности создает более полную картину существующих репродуктивных ориентации. В эпоху перехода все-» го мира к малодетности, а в рамках малодетности — перехода к одноУ детности и добровольной бездетности описанный способ определения различий в установках на О, 1 и 2 детей в семье может стать чрезвычайц но необходимым для изучения того, как в разных социальных группа* и стратах сглаживается дифференциация между тремя оставшимися моделями детности. 280 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. 1 Выпишите из словаря антонимов русского языка примерно 30 пар прилагательных и постарайтесь подобрать их эквиваленты в другой языковой культуре. Попытайтесь найти объяснения выявленным различиям. Распределите все 30 шкал по трем факторам СД (все антонимы, не укладывающиеся в систему факторов О, С и А, выделите в отдельную группу). 2 Тема курсовой работы «Опыт применения техники СД к изучению семейных установок». Проведите мини-исследование дифференциации установок дет-ности среди нескольких супружеских пар и среди одиночек так, чтобы число мужчин и женщин в браке и вне брака было равным (постарайтесь сблизить их характеристики по возрасту, образованию, профессиональным ориентациям). Используйте следующие объекты: О, I, 2, и 3 детей в семье, дети, Я, МЫ, семья (в супружеских парах добавьте слова мой муж — моя жена). Отберите по 3 шкалы на каждый фактор из выписанных Вами 30 антонимов (или из 15 шкал, приведенных выше). Составьте вопросник, используя один из двух способов предъявления объектов респондентам. При тестировании надо добиться одновременного заполнения бланков супругами. Запишите все замечания, высказанные респондентами. Анализ данных: а) определить различия в отношении к О, 1, 2 и 3 детям среди одиночек и семейных, среди мужчин и женшин (сравнить с мужьями — женами) в целом по выборке; б) определить по выделенным в пункте «а» социальным категориям дифференциацию между эталоном «дети» и числами детей, то же самое сделать с эталоном «О детей в семье»; в) рассчитать величины Д между Я — МЫ, Я — семья, МЫ — семья, сравнить данные по супругам и одиночкам, г) оценить различия между Я и числами детей, так же поступить с МЫ — семья; сравнить величины Д между «дети» и числами детей и «семья» — числа детей. Может ли «семья» быть позитивным эталоном так же, как «дети»? д) произвести оценку статистической значимости выявленных Вами различий; е) написать текст работы по плану: цель и задачи исследования, методика и описание выборки, особенности сбора данных, программа обработки информации, анализ данных по целям. Рассмотрим МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ МОТИВОВ. Проблема измерения мотивации — одна из сложнейших в социологии и психологии. В связи с активизацией защитных мотивов Я при опросах, интервью и тестировании лучше прибегать к косвенным методам или к проективным методикам В социологии семьи к этому добавляется задача выявления собственно мотивов рождения детей, а не «причин» того, «что мешает» этому. Из опыта социологических исследовании в других отраслях социологии известно, что продуктивнее (для прогнозирования будущих результатов поведения и для 281 изучения технологии действий) выяснять мотивы поведения у тех, кто реализовал свои решения, а не у тех, кто собирается их осуществить. Другими словами, точнее измеряется мотивация среди купивших автомашину, коттедж, компьютер и т. д., а не среди тех, кто собирается их осуществить. Исходя из такой стратегии следует стремиться к измерению мотивов рождения уже рожденных детей, а не мотивов предполагаемого рождения среди тех, кто не имеет детей. Подобная стратегия сразу же нацеливает на выяснение репродуктивных мотивов среди| людей с разным числом детей. Целесообразнее измерять мотивы рождения второго ребенка среди тех, кто уже имеет двоих детей, а не среди однодетных супругов, собирающихся обзавестись вторым. Сразу же надо оговориться, что никакое совершенствование самых-самых надежных методов не даст достоверного результата без учета бытующих в подлежащем исследованию населении норм детности, В регионах норм малодетности лишается смысла (как пришлось убедиться на практике) измерение мотивов рождения первенца, а также трех и более детей — от первенцев никто добровольно не отказывается, а третьих-четвертых никто не хочет. Бездетные и «многодетные» (многодетными начинают считаться уже семьи с тремя и даже двумя детьми) как нарушители норм, нонконформисты, подвергаются санкциям разного рода, поскольку они, как«белые вороны», слишком уж выделяются, бросаются в глаза. В регионах многодетности противоположная картина: там семьи с тремя детьми уже вызов обществу, репродуктивное диссидентство. Зона рутинного поведения простирается до четвертых-пятых рождений, выбор начинается в пределах многодетности (5—10 детей), и лишь от этого числа исследование различий в мотивации приобретает смысл. Именно поэтому первые исследования мотивов рождаемости открываются составлением перечней и каталогов мотивов высокой и низкой рождаемости. Обобщение таких перечней привело к выделению различных групп мотивов, к пониманию разницы мотивов в рождении детей вообще и мотивов рождения дополнительного к уже имеющимся детям ребенка, к различению интенсивности (силы) мотивации и сути, смысла мотивов на разных стадиях семейного цикла жизни. Важным шагом явилось подразделение американским социологом Джудит Блейк всех репродуктивных мотивов на экономические и внеэкономические41. В исследованиях междисциплинарного коллектива социологов, демографов, психологов и экономистов, проведенных под моим руководством в 70-е и 80-е годы, Blake J Family Structure in Jamaica. 1961. P 188-191. 282 мотивы рождения были разбиты на три группы: на экономические, социальные и психологические (все мотивы суть психологические побудители к активности, но выделение собственно психологических мотивов вызвано стремлением отличить внутренние импульсы от внешних стимулов). Репродуктивные мотивы представляют собой психические состояния личности, побуждающие к достижению разного рода личных целей через рождение определенного числа детей. Мотив рождения характеризует смысл появления ребенка любой очередности, когда дети оказываются объектом или средством для достижения этих целей. Последнее обстоятельство вызывает критику со стороны тех ученых, которые исходят из «самоценности детей» и вообще человека, т. е. относят детей к терминальным, конечным ценностям человеческого бытия, более не сводимым ни к каким иным. Подобный подход абсолютно не технологичен и лишает права на существование инструментальный подход, описывающий не абсолютную сущность, трансцендентную субстанцию, а именно процесс развертывания и осуществления любого социального действия. Поэтому упрек в «манипулировании людьми», в редуцировании человека до инструментального средства, можно предъявить любой социологической попытке структурировать само социальное действие, систему диспозиционнои регуляции поведения. Практически такие требования в случае их реализации ведут к полному отказу от выяснения того, как и каким образом строится и возникает всякий итог активности. Среди репродуктивных мотивов выделяется три типа. Экономическими мотивами именуются те из них, которые побуждают к рождению детей благодаря достижению каких-то экономических целей, связанных с улучшением жилья, ростом уровня жизни, с помощью детей в домашнем и подсобном хозяйстве, с гарантией обеспечения родителей в старости и т. п. Если никаких выгод родителям от рождения детей нет (а так сегодня в большинстве случаев и происходит), то следует констатировать отсутствие именно экономических мотивов рождения, но не отсутствие влияния экономических условий жизни на число рождений в семье. Уменьшение значимости экономических мотивов (при надлежащем их измерении) свидетельствует о диалектически сложном воздействии экономических обстоятельств жизнедеятельности на репродуктивное поведение семьи. Суть экономических мотивов ясна и проста, но при проведении исследований проблема их измерения чрезвычайно затруднена. В мало-детных регионах практически нет никаких экономических выгод от рождения детей любой очередности, отсюда респонденты не знают, что сказать в ответ на открытый вопрос о мотивах, а социологи не знают, 283 как, собственно, с помощью каких именно реально значимых для респондентов индикаторов можно представить варианты ответа на закрытый вопрос. Отсюда социологи иногда просят без какой-либо расшифровки просто отметить «экономическую полезность* детей, если таковая имеется. Таблица 5.2. |