курс лекций. курс лекций Экономика энергетики. Курс лекций по дисциплине Тема Топливноэнергетический комплекс (тэк) и его организационнопроизводственная структура

Скачать 1.76 Mb. Скачать 1.76 Mb.

|

|

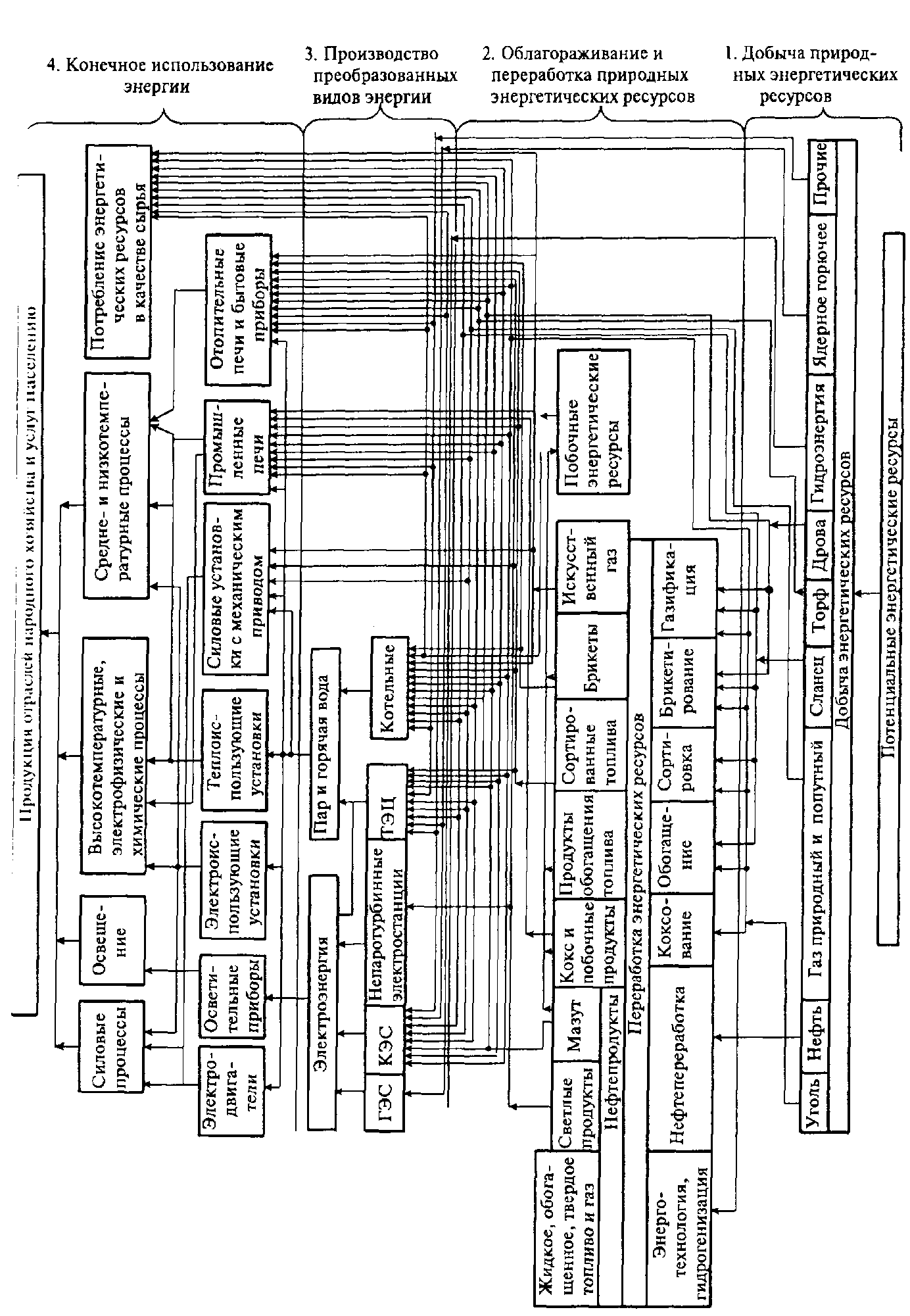

3.2. Курс лекций по дисциплине Тема 1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его организационно-производственная структура 1.1. Виды и формы предприятий отраслей ТЭК Приступая к изучении экономики любой отрасли материального производства, необходимо иметь представление о ее роли в системе национального хозяйства страны, взаимодействии и взаимозависимости с другими отраслями, производственными комплексами, а также непроизводственными структурами. Прежде всего, следует дать классификационный перечень объектов, состав и структуру всей экономики страны. Национально-хозяйственный комплекс включает производственную и непроизводственную сферы. К непроизводственной сфере относятся такие области национального хозяйства, как образование, культура, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и другие, где не производятся материальные ценности, но оказываются необходимые услуги, создающие ценности нематериальные. Производственная сфера делится на отрасли национального хозяйства, среди которых наиболее известными и важными являются: промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство и др. Самая сложная и развитая отрасль промышленность подразделяется на промышленные комплексы: машиностроение, горнодобывающий металлургический, химико-лесной, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), военно-промышленный комплекс, легкую, текстильную, пищевую промышленность и др. Каждый промышленный комплекс в свою очередь делится на отрасли промышленности. Так, машиностроение включает автомобилестроение, станкостроение, тяжелое, транспортное и многие другие отрасли. Отрасли промышленности, как правило, также подразделяются на подотрасли. Например, химическая промышленность состоит из подотраслей: основной химии, азотной промышленности, органического синтеза, химических волокон и др. Каждая отрасль состоит из производственных объединений и предприятий соответствующего профиля. Существующие и действующие предприятия отличаются друг от друга организационно – правовым устройством, масштабностью, профилем деятельности и т.п., т.е. они различны по условиям, целям и характеру функционирования. Для более глубокого изучения предпринимательской деятельности предприятия обычно классифицируются по следующим основным признакам: По виду и характеру деятельности Прежде всего, предприятия отличаются друг от друга отраслевой принадлежностью. Они подразделяются на предприятия производственной и непроизводственной сферы, далее – по менее крупным подразделениям (промышленные, сельскохозяйственные, кредитно- финансовые, транспортные и т.п.). Основываясь на типе или виде производимых предприятием продуктов или услуг, можно выделять собственно отраслевые и подотраслевые типы предприятий (например, автомобилестроительные, угледобывающие, страховые и т.п.). По размерам предприятия Как правило, по этому признаку предприятия классифицируются следующим образом: • мелкие – до 50 занятых; • средние – от 50 до 500 (иногда до 300); • крупные – свыше 500, в том числе • особо крупные - свыше 1000 занятых. Определение размеров предприятия по числу занятых может дополняться и другими характеристиками, в частности, объемом продаж; активами; полученной прибылью и т.п. Размеры предприятия тесно связаны с их отраслевой принадлежностью. Если распределить малые предприятия по отраслям экономики, то можно отметить, что наибольший удельный вес приходится на торговлю и общественное питание – 47%, затем строительство – 18%, а наименьший – сельское хозяйство –1,5% и финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение – 1,3%. Особенностью малых предприятий является то, что они способны быстро реагировать на изменение потребительского спроса, наиболее восприимчивы к техническим новинкам, а также обеспечивают быструю окупаемость затрат. По формам собственности Форма собственности лежит в основе юридического статуса предприятия. По формам собственности различают: • государственные; • муниципальные; • частные; • кооперативные предприятия; • предприятия, находящиеся в собственности общественных организаций; • и, в прочих формах собственности (включая смешанную собственность, собственность иностранных лиц, граждан и без гражданства). Под государственными предприятиями понимаются как чисто государственные, так и смешанные, или полугосударственные. В чисто государственных предприятиях государству принадлежит обычно весь акционерный капитал, полученный в результате национализации или вновь созданный. В смешанных государственно-частных компаниях государство в лице какого-нибудь министерства или компании может владеть значительной частью пакета акций (более 50%), и тогда оно, как правило, осуществляет контроль за их деятельностью. По принадлежности капитала По принадлежности капитала и, соответственно, по контролю над предприятием выделяют национальные, иностранные и совместные (смешанные) предприятия. Национальными называют предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям своей страны. Национальная принадлежность определяется также местоположением и регистрацией основной компании. Иностранными называют предприятия, капитал которых принадлежит иностранным предпринимателям, полностью или в определенной части обеспечивающих их контроль. Иностранные предприятия образуются либо путем создания акционерного общества, либо путем скупки контрольных пакетов акций местных фирм, ведущих к возникновению иностранного контроля. Смешанными по капиталу называют предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям двух или более стран. Регистрация смешанного предприятия осуществляется в стране одного из учредителей на основе действующего в ней законодательства. Смешанные предприятия – это одна из разновидностей международного переплетения капиталов. Смешанные по капиталу предприятия называются совместными предприятиями в тех случаях, когда целью их создания является осуществление совместной предпринимательской деятельности. Предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям нескольких стран, именуют многонациональными. По организационно-правовым формам 1. Хозяйственные товарищества и общества 1.1. Полное товарищество 1.2. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) 1.3. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 1.4. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 1.5. Акционерное общество (АО) 2. Производственные кооперативы (артели) 3. Унитарное предприятие (федеральное казенное предприятие). Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. В зависимости от характера объединения и степени ответственности участников по его обязательствам объединения предпринимателей делятся на объединения лиц и объединения капиталов. Хозяйственные товарищества являются объединениями лиц, хозяйственные общества – объединениями капиталов. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества), хозяйственные общества – в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью. Полное товарищество – это объединение двух или более лиц для осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, участники которого лично участвуют в делах товарищества и каждый несет полную ответственность по обязательствам товарищества не только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. Убытки и прибыли полного товарищества распределяются между участниками пропорционально доле каждого из них в общем имуществе товарищества. Форма полного товарищества большого распространения не имеет и применима только для мелких и средних предприятий. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это объединение двух или нескольких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в котором одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарищества как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие, коммандитисты (члены-вкладчики) отвечают только своим вкладом. Полные товарищи участвуют в товариществе как своим капиталом, так и хозяйственными усилиями, а вкладчики – только своим капиталом. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это форма организации предприятия, участники которого вносят определенный паевой взнос в уставный капитал и несут ограниченную ответственность в пределах своих вкладов. Обществом с ограниченной ответственностью может быть признано только предприятие, имеющее разделенный на паевые доли уставной капитал. Нижняя граница величины уставного капитала обычно оговаривается национальным законодательством. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) – это разновидность хозяйственных обществ. Особенностью общества с дополнительной ответственностью является то, что при недостаточности имущества общества для удовлетворения требований кредиторов участники ОДО могут быть привлечены к имущественной ответственности по долгам общества их личным имуществом. Однако, размер этой ответственности ограничен: он касается не всего их имущества, как в полном товариществе, а только его части – одинакового для всех кратного размера к сумме внесенных вкладов (например, трехкратный, пятикратный и т.п.). Акционерное общество (АО) – представляет собой форму предприятия, средства которого образуются за счет выпуска и размещения акций, а участники предприятий (акционеры) несут ответственность, ограниченную только той суммой, которая была уплачена за приобретенные акции, т.е. вкладом в капитал акционерного общества. По обязательствам акционерного общества своим имуществом отвечает только само общество. Имущество акционерного общества может быть как большим, так и меньшим по сравнению с уставным капиталом. Производственные кооперативы (артели) – это объединения граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членов на основе имущественных паевых взносов. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом предприятия. Кооператив не вправе выпускать акции. Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество государственного или муниципального предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Совокупность предприятий, установок и сооружений, обеспечивающих добычу и переработку первичных топливно-энергетических ресурсов, их преобразование и доставку потребителям в удобной для использования форме образует топливно-энергетический комплекс (ТЭК) рис. 1.1.1.

В основе схемы ТЭК лежит технологический признак. Характерной особенностью комплекса является его иерархическая структура, преимущество которой состоит в наглядном выделении входящих в нее компонентов. Как видно из схемы, топливно-энергетический комплекс страны охватывает все подотрасли энергетики (централизованное производство электроэнергии и тепла, энергетические коммуникации), топливодобычу и транспортные коммуникации. Отдельной группой элементов ТЭК является энергетика промышленности и других отраслей экономики. Организационного единства ТЭК нет, хотя руководит значительным количеством его отраслей Министерство промышленности и энергетики РФ. В современных условиях произошло еще большее организационное обособление отдельных частей ТЭК с образованием локальных хозяйственных единиц, как правило, акционерных обществ (АО) с участием государственного капитала и капитала, вышестоящих административно-производственных структур. Тем не менее технологическое единство производства и потребления топливно-энергетических ресурсов приводит к необходимости очень тесных информационных связей между различными частями ТЭК. Различные отрасли составные части ТЭК экономически объединяются на российском и мировом энергетическом рынке (по прямым договорам, через товарно–сырьевые биржи, по государственным заказам и квотам на экспорт и т.п.), будучи хозяйственно самостоятельными субъектами рынка. 1.2. Состав и структура ТЭК Энергетика, в широком смысле, охватывает сложную совокупность процессов преобразования и передачи энергии от источников получения природных энергетических ресурсов до приемников энергии включительно. Энергетике присущи весьма сложные связи как внутри энергетического хозяйства, так и с другими отраслями экономики (внешние связи). Внутри энергетики выделены в самостоятельные отрасли промышленности: электроэнергетическая, газоснабжающая, нефтеснабжающая, углеснабжающая. Остальные производственные системы входят в состав других отраслей промышленности и народного хозяйства. Внешние связи энергетики проявляются в двух направлениях: оперативных и обеспечивающих. Первые – осуществляются с технологическими процессами промышленности, транспорта, сельским хозяйством, коммунально-бытовым хозяйством. Неразрывность этих первых связей определяется практическим совпадением во времени процессов производства, передачи и потребления электроэнергии и теплоты. Отсутствие возможности запасать энергию в практически ощутимых количествах приводит к необходимости создания резервов в генерирующих мощностях, топливе на тепловых и атомных электростанциях, воде на гидростанциях. Вторые – определяются необходимостью обеспечения заблаговременного согласованного развития топливной промышленности, металлургии, машиностроения, строительной индустрии, транспортных устройств. Укрупненная схема основных цепочек преобразования энергетических ресурсов показана на рис.1.2.1. В зависимости от стадии преобразования различаются [3]: первичная энергия – энергетические ресурсы, извлекаемые из окружающей среды: минеральное и растительное органическое топливо, механическая энергия воды и ветра, лучевая энергия Солнца, тепло недр Земли, руды делящихся материалов и др. подведенная энергия – энергоносители, получаемые потребителями: разные виды жидкого, твердого и газообразного топлива, электроэнергии, пар и горячая вода, разные носители механической энергии, делящиеся материалы и др. конечная энергия – форма энергии, непосредственно применяемая в производственных, транспортных или бытовых процессах потребителей: электрическая, механическая, световая, тепло разных потенциалов, химическая звуковая, радиационная и др. Опираясь на введенные понятия, полезно выделить следующие составляющие энергетического хозяйства: топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – часть энергетического хозяйства от добычи (производства) энергетических ресурсов до получения энергоносителей потребителями (рис.1.2.1); электроэнергетика – электроэнергетика – часть ТЭК, обеспечивающая производство и распределение электроэнергии и тепла; централизованное теплоснабжение – часть ТЭК, обеспечивающая производство и распределение пара и горячей воды от источников общего пользования; теплофикация – часть электроэнергетики и централизованного теплоснабжения, обеспечивающая комбинированное производство электроэнергии, пара и горячей воды на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и магистральный транспорт тепла. Энергетика представляет собой сложный развивающийся объект, исследование которого возможно только на основе системного подхода. Понятие энергетики как объективной реальности сформировалось, когда взаимозаменяемость различных видов энергии, энергопроизводящих установок, транспортных средств и энергетических ресурсов стала технически осуществимой и экономически целесообразной, т.е. превратилась в объективно действующую тенденцию. Это произошло на практике в период массового применения электроэнергии в народном хозяйстве и перехода от угольной моноструктуры энергетического баланса к использованию широко взаимозаменяемых энергетических ресурсов (уголь, природный газ, нефтепродукты, гидроресурсы и далее ядерное горючее) и преобразованных видов энергии (электроэнергия, централизованно производимые пар и горячая вода).  |