курс лекций. курс лекций Экономика энергетики. Курс лекций по дисциплине Тема Топливноэнергетический комплекс (тэк) и его организационнопроизводственная структура

Скачать 1.76 Mb. Скачать 1.76 Mb.

|

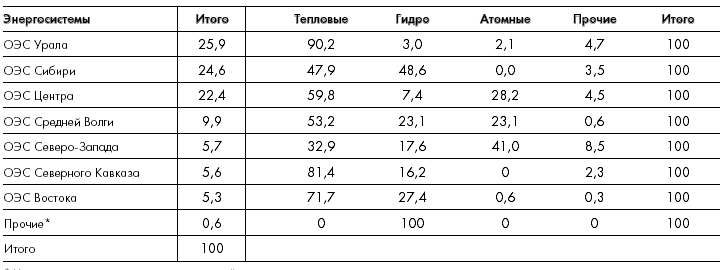

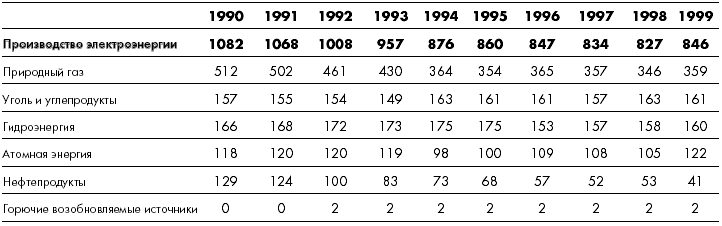

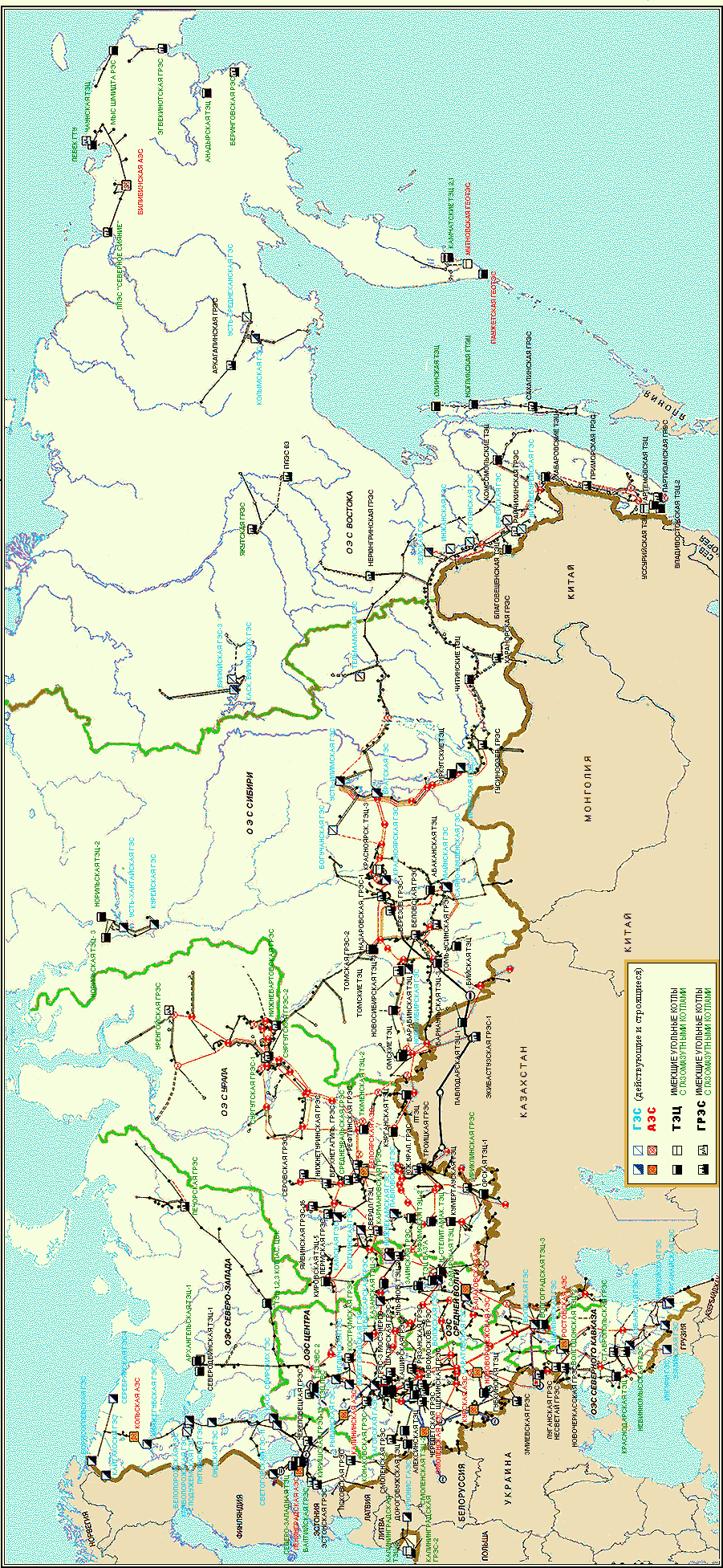

Рис.1.2.1. Принципиальная схема внутренних связей энергетического хозяйстваКонтрольные вопросы: Перечислите основные организационно-правовые формы юридических лиц. Дайте классификацию действующих предприятий. Что представляет собой энергетическое хозяйство страны. В чем состоит иерархия систем энергетики. Раскройте состав энергетической цепи и внешние связи энергетики. Назовите причины вызывающие особую важность оптимизации технико–экономических расчетов в энергетике. Список используемой литературы: 1.Златопольский А.Н. , Прузнер С. Организация и планирование теплоэнергетики. М.: Высш. Шк. , 1972 2.Прузнер С. И др. . Организация планирование и управление энергетическим предприятие.- М.: Высш. Шк. , 1981 3.Сборник задач и деловые игры по экономике и управлению энергетическим производством/ П.П. Долгов и др.- М.: Высш. Шк. ,1991 4.Чернухин А.А. Экономика энергетики СССР.- М.: Высш. Шк. ,1980 Тема 2. Основные направления развития электроэнергетики России 2.1. Основные этапы развития электроэнергетики России В начале 1920 г. по инициативе. В. И. Ленина создается государственная комиссия по составлению плана электрификации России (ГОЭЛРО) под председательством видного энергетика Г. М. Кржижановского. В работе участвовали свыше 200 крупнейших деятелей науки и техники. 22 декабря 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов одобрил план ГОЭЛРО. В честь этого события ежегодно 22 декабря отмечается День энергетика. План ГОЭЛРО разработан балансовым методом, который и в настоящее время является основой планирования. Он вошел составной частью в план первой пятилетки и явился образцом для разработки последующих пятилетних планов нашей страны. Планом предусматривалось скорейшее восстановление дореволюционного энергетического хозяйства, в том числе проведение мероприятий по реконструкции и увеличению мощности электростанций и по объединению их на параллельную работу. Основу же его составляла программа, рассчитанная на 10–15 лет и наметившая развитие всех отраслей народного хозяйства по районам страны, в том числе конкретный план развития всех отраслей промышленности и сооружение 30 новых крупных районных электростанций общей мощностью 1750 МВт. Суммарную мощность 20 вновь вводимых тепловых электростанций (ТЭС) планировалось довести до 1100 МВт, а 10 гидроэлектростанций (ГЭС) – до 640 МВт. План предусматривал значительное опережение темпов ввода генерирующих мощностей по Сравнению с темпами развития промышленности. Так, если общий рост валовой продукции промышленности намечался в объеме 80– 100% по сравнению с уровнем 1914 г., то мощность электростанций планировалось увеличить в 2,5 раза. Предусматривалось рациональное размещение промышленности и электростанций по территории страны. Уже в начальном периоде выполнения плана ГОЭЛРО были созданы районные энергосистемы Москвы, Ленинграда, Донбасса и др., Построены первые линии электропередачи 110 кВ (Москва – Кашира), 154 кВ (Днепр–Донбасс) и 220 кВ (Ленинград–Сибирь). Задания плана ГОЭЛРО по вводу энергетических Мощностей были выполнены к началу 1931 г. Мощность через 15 лет, т. е. в 1935 г., план ГОЭЛРО был значительно перевыполнен по всем основным показателям развития народного хозяйства и его электроэнергетической базы. Валовая продукция промышленности выросла по отношению к 1913 г. более чем в 4 раза, а мощность электростанций – в 6,5 раза (6,9 млн. кВт), производство же электроэнергии выросло в 13 раз (26,3 млрд. кВт∙ч). Было сооружено 40 районных ГРЭС вместо 30 по плану. СССР в 1935 г. обогнал по производству электроэнергии Англию, Францию, Италию и вышел на третье место в мире, уступая лишь США и Германии. Становление и развитие ЕЭС СССР, впоследствии ЕЭС России, осуществлялось по мере наращивания мощности электростанций, укрупнения энергосистем, освоения новых ступеней напряжения высокого напряжения (ВН) и сверхвысокого (СВН) и проходило в несколько этапов. 1930 – 1950 годы. В начальный период происходило развитие сетей 110 кВ в районах Центра, Урала, Донбасса и освоение новых ступеней напряжения 154 и 220 кВ, создавались первые межсистемные ВЛ 220 кВ, для оперативного управления создавались ДУ и ОДУ. В военные годы, в связи с перебазированием промышленности в восточные районы страны, происходило интенсивное развитие энергосистем на Урале, в Сибири, Северном Казахстане. 1950 – I960 годы. В начале пятидесятых годов началось строительство мощных ГЭС в европейской части на Волге, в Сибири на Ангаре (Братская ГЭС) и Енисее (Красноярская ГЭС). В 1955 - 1956 гг. с вводом первой Волжской ГЭС (Куйбышевской) были построены первые электропередачи 400 кВ до Москвы. В 1958 г. была пущена в эксплуатацию вторая Волжская ГЭС (Волгоградская), с вводом которой началось освоение напряжения класса 500 кВ, с постепенным переводом ранее построенных линий 400 кВ в Москву и на Урал от Куйбышевской ГЭС на номинальное напряжение 500 кВ. В этот период объединением энергосистем регионов Центра и Средней Волги было положено начало формирования ЕЭС европейской части СССР. 1960 -1970 годы. В этот период были введены Братская ГЭС (4,5 млн кВт), Красноярская ГЭС (6 млн кВт), ряд крупных ГРЭС в энергосистемах Кузбасса, Красноярска, Иркутска, что послужило основанием к созданию ОЭС Сибири и формированию основной сети напряжением 500 кВ. К концу 1970 г. в составе ЕЭС СССР работали параллельно ОЭС Центра, Урала, Средней Волги, Северо-Запада, Северного Кавказа и Закавказья. 1970 – 1980 – 1990 годы. В начальный период происходил существенный рост энергетического потенциала ЕЭС СССР за счет строительства в разных районах страны крупных ТЭС (3-4 млн. кВт) и в европейской части - АЭС (2-4 млн кВт). В конце 70-х годов к ЕЭС была присоединена ОЭС Сибири, а на Западе с вводом ВЛ 750 кВ Украина-Венгрия была начата постоянная параллельная работа с энергосистемами стран Центральной и Восточной Европы (энергосистема «Мир» стран-членов СЭВ). В этот период происходило освоение новых ступеней напряжения 750 кВ в ОЭС Северо-запада и Украины, 1150 кВ в ОЭС Урала, Казахстана, Сибири. С вводом линий электропередачи этих классов была, по существу, создана система двух сочетаний напряжения 110-(220)-330-750 кВ в западных районах и 110–220–500–1150 кВ в центральных и восточных районах страны. В последнее десятилетие развитие энергетики характеризовалось сооружением новых крупных ТЭС на базе угольных и газовых месторождений в Западной и Центральной Сибири, Казахстане. В 80-х годах в электроэнергетике страны и в функционировании ЕЭС стали проявляться негативные тенденции, связанные со снижением темпов роста электропотребления и уменьшением ввода новых мощностей, недостаточными резервами генерирующей мощности и пропускной способности межсистемных связей, снижением надежности работы ЕЭС и ОЭС из-за недостаточного сетевого строительства. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. существенно ограничила развитие атомной энергетики. Политические изменения в начале 90-х привели к распаду СССР и разделению ЕЭС СССР на национальные энергосистемы стран СНГ и Балтии. На протяжении шестидесяти лет (1930-1990 гг.) развитие электроэнергетики сопровождалось ростом показателей мощности электростанций и напряжения электрических сетей в следующих размерах: ∙ единичная мощность турбин и генераторов от 24-50 до 500-800 МВт; ∙ мощность отдельных электростанций от 100–200 до 4000-6000 МВт; ∙ напряжение линий электропередачи от 110 до 750-1150 кВ; ∙ мощность электростанций от 2,9 до 287,7 млн. кВт (ЕЭС СССР). 2.2. Современное состояние электроэнергетики и перспективы развития В 1992 г. в соответствии с указами Президента РФ NN 922 и 923 электроэнергетика России была преобразована в единое акционерное общество РАО «ЕЭС России» (Единая энергетическая система России) без включения в него атомных станций. Правительство России продолжает оставаться главным акционером компании. К концу 2000 г. доля государства в акционерном капитале компании составляла 52,6%. Рисунок 2.2.1 иллюстрирует структуру электроэнергетического сектора в 2000 г. План реструктуризации, одобренный в середине 2001 г., должен привести к изменению структуры РАО «ЕЭС России» и «Росэнергоатома» [7]. В 2000 г. установленная генерирующая мощность РАО «ЕЭС России» составила 156.2 ГВт или 73 % суммарной установленной мощности в России. В состав компании входят:  72 из 74 региональных АО-энерго, поставляющих электро- и теплоэнергию, в том числе: ∙ в 34 РАО «ЕЭС России» имело более 51 % голосующих акций; ∙ в 36 РАО «ЕЭС России» имело от 25 % до 49 % голосующих акций130; ∙ в 2 РАО «ЕЭС России» имело менее 25 % голосующих акций. тепловые электростанции (мощностью более 1 Мвт), на долю которых приходится 78 % установленной тепловой мощности в России (122,4 Мвт); гидроэлектростанции (мощностью более 300 Мвт), на долю которых приходится 22 % установленной мощности ГЭС в России (33,8 Мвт); национальная сеть (все линии электропередач напряжением 330 кВ и выше); Центральное диспетчерское управление, контролирующее сети региональных энергосистем и независимых акционерных обществ; 57 научно-исследовательских и проектных института; строительных, сервисных, ремонтных и других компаний На территории России расположено семь объединенных энергосистем (ОЭС). Почти 75 % российской электроэнергии производится тремя из названных энергосистем: ОЭС Урала, ОЭС Сибири и ОЭС Центра. Виды потребляемого первичного топлива для производства электроэнергии значительно дифференцируются по регионам (табл.2.2.1). Производство электроэнергии на атомных электростанциях получило наибольшее развитие в ОЭС Северо-Запада (41 %), далее следуют ОЭС Центра и ОЭС Средней Волги, на долю каждой из которых приходится в среднем около 25 % от суммарного объема электроэнергии, произведенной на АЭС. На долю гидроэлектростанций (ГЭС) приходится почти половина выработки электроэнергии в ОЭС Сибири и почти четверть - в ОЭС Средней Волги и ОЭС Востока, на долю тепловых станций - 70-90 % производства электроэнергии в ОЭС Урала, ОЭС Северного Кавказа и ОЭС Востока и более половины - в ОЭС Сибири, ОЭС Средней Волги и ОЭС Центра (табл.2.2.1). Россия является четвертым крупнейшим производителем электроэнергии в мире после США, Китая и Японии. В 1998 г. в России было произведено 827 млрд. кВт∙ч против 1082 млрд. кВт∙ч в 1990 г. В 1999 г. выработка электроэнергии увеличилась примерно на 2 % и достигла 846 млрд. кВт∙ч. По предварительным данным за 2000 г. значение данного показателя составило 876 млрд. кВт∙ч, что на 4 % выше уровня 1999 г. Таблица 2.2.1 Производство электроэнергии различными типами электростанций в 2000 г. по объединенным энергосистемам (в %)  Структура потребления топлива для производства электроэнергии, в том числе на электростанциях с совместным производством электроэнергии и тепла (ТЭЦ), в течение периода времени между 1990 и 1999 г.г. оставалась относительно неизменной при незначительном росте доли угля за счет уменьшения доли мазута (табл.2.2.2). В 1999 г. на долю природного газа приходилось 42 % от общего объема произведенной электроэнергии, за ним следовали уголь (19 %), гидроэнергия (19 %), атомная энергия (14 %) и нефть (5 %). Доля электроэнергии, произведенной на базе использования возобновляемых источников (за исключением гидроэнергии) составляла менее 0,2 %. В течение всех 90-х годов на долю природного газа при производстве электроэнергии и тепла приходилось около 64 % от общего объема потребляемого топлива, при этом доля мазута за данный период времени упала с 16 % до 7 %, а доля угля возросла примерно с 20 % до 29 %. Таблица 2.2.2 Производство электроэнергии по видам топлива и источникам энергии (млрд. кВт∙ч)   |