курс лекций. курс лекций Экономика энергетики. Курс лекций по дисциплине Тема Топливноэнергетический комплекс (тэк) и его организационнопроизводственная структура

Скачать 1.76 Mb. Скачать 1.76 Mb.

|

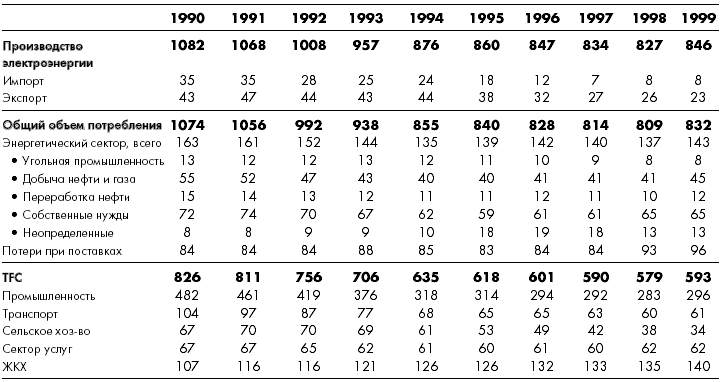

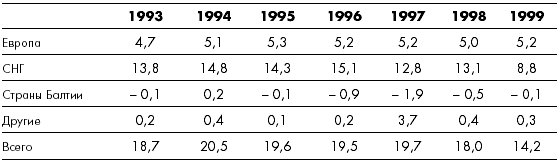

Рис.2.2.2. Основные станции и линии электропередач в РоссииВ результате экономического спада, начавшегося в 1990 г., конечное потребление электроэнергии в 1998 г. уменьшилось более, чем на 30 % - до 579 млрд. кВт∙ч. Потребление электроэнергии сократилось во всех секторах экономики за исключением коммунально-бытового сектора, где к настоящему времени оно возросло на 26 % (табл. 2.2.3). Впервые после 1990 г. общий спрос на электроэнергию возрос в 1999 г. до 593 млрд. кВт∙ч, а уровень потребления в 2000 г. оценивается в 614 млрд. кВт∙ч., т.е. рост составил почти 4 %. Интересно отметить, что потери электроэнергии в России при ее производстве и передаче составляют почти 20 %, что на 8 % выше, чем в среднем в странах ОЭСР. Кроме того, потери электроэнергии при ее передаче превышают количество электроэнергии, потребляемое электростанциями. Таблица 2.2.3 Электроэнергетический баланс Российской Федерации, млрд. кВт∙ч  В течение всех 90-х годов величина суммарной установленной мощности для производства электроэнергии в России оставалась примерно на одном уровне. В начале 2001 г. этот показатель составил 214 млн. кВт, из которых 69 % приходилось на тепловые станции, 21 % - на гидроэлектростанции и 10 % - на атомные станции. К началу 2000 г. на территории России функционировало около 500 тепловых электростанций, более 90 гидростанций и 29 промышленных атомных реакторов. Электрические сети объединяют почти 2,7 млн. км линий электропередач и магистральных распределительных линий, включая более 150 тыс. км высоковольтных линий напряжением от 220 до 1150 кВ. Из общей величины суммарной установленной мощности около 190 млн. кВт рассматривается в качестве располагаемой мощности, в том числе 175 млн. кВт – используемой в балансе. В настоящее время пиковая нагрузка системы составляет около 145 млн. кВт. Средний уровень использования мощностей 1998 г. был равен 44 %. По оценкам РАО «ЕЭС России» в 1999 г. свободная мощность достигла 30 млн. кВт. Наличие относительно низкого уровня располагаемой мощности связано с низким уровнем их технического обслуживания и капитального ремонта, а также с недостатком инвестиций в течение 1990-х годов. Около 40 % установленной мощности находится в эксплуатации более 25 лет. Оценки российских экспертов, говорящие об использовании очень старого оборудования, основаны на том факте, что большая часть электрических сетей и инфраструктуры была введена в строй задолго до 1975 г. Россия является нетто экспортером электроэнергии, как в страны СНГ, так и дальнего зарубежья. В 1999 г. экспорт электроэнергии достиг 22,5 млрд. кВт∙ч, что составило 2,7 % от общего объема ее производства в России. За 1993-1998 г.г. нетто экспорт составил в среднем 18-20 млрд. кВт∙ч в год, из которых 2/3 направлялись в страны СНГ. В 1999 г. объем экспорта электроэнергии на Украину и в Казахстан, являющиеся самыми крупными российскими потребителями, резко сократился в связи с неплатежами. Экспорт электроэнергии в страны дальнего зарубежья поддерживается на одном уровне и в некоторых случаях возрастает. Таблица 2.2.4 Нетто экспорт электроэнергии (млрд. кВт∙ч)  28 августа 2003 года за номером № 1234-р распоряжением правительства РФ, была утверждена новая редакция «Энергетической стратегии России до 2020 года» [8]. Энергетическая стратегия России формировалась под долгосрочную программу социально-экономического развития страны, причем основной сценарий соответствовал ежегодному росту экономики в среднем на 5–5,5 % за 20-летний период. Наряду с этим проработан и менее оптимистичный (пониженный) сценарий с тем, чтобы быть готовым к разного рода неприятностям. Рассматривая широчайший круг актуальных вопросов долгосрочного развития энергетики страны. Энергетическая стратегия вместе с тем выделила три ключевые задачи, на решение которых направлены все усилия и которые концентрируют суть энергетической политики страны. Первая задача – коренное повышение энергетической эффективности экономики с тем, чтобы энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) сократилась на 30–33 % в период до 2010 г. и еще на 30 % в последующие годы. Очень амбициозная задача, но из-за нашей энергетической расточительности даже при ее успешном решении удельная энергоемкость российской экономики в 2020 г. лишь достигнет сегодняшнего среднемирового показателя, но отнюдь не показателей лучших стран, Первым и важнейшим средством повышения энергетической эффективности является структурная перестройка экономики. Россия не осилит 5 %-ные темпы роста при сохранении современной тяжелой, энергоемкой структуры экономики, ориентированной на отрасли первого передела. Необходимо развивать высокотехнологичные отрасли и сферу услуг с тем, чтобы из 5–5,5 % среднегодового роста ВВП почти половину (2,3–2,7 %) обеспечивать за счет структурной перестройки экономики. Это колоссальная задача для всей экономики страны и ее решение, как говорилось выше, напрямую связано с радикальным расширением использования особых физических свойств электроэнергии. Реализация освоенных в отечественной и мировой практике организационных и технологических мер экономии энергоресурсов способна уменьшить современный их расход в стране на 40–45 % или на 360–430 млн т у.т. в год. Большая и двоякая роль в этом отведена электроэнергетике. Во-первых потенциал экономии электроэнергии в целом по России составляет более четверти ее современного потребления, что с учетом расхода топлива на ее производство составляет 20 % общего потенциала энергосбережения. Во-вторых, сегодня средний КПД электростанций (около 35 %) настолько ниже лучших технологических достижений (до 60 %), что в самом производстве электроэнергии возможности экономии топлива достигают 25 % общего потенциала энергосбережения. Таким образом, в сумме совершенствование электроэнергетики призвано реализовать до 45 % всех организационно-технологических мер экономии энергоресурсов. Вторая коренная задача Энергетической стратегии – как обеспечить ожидаемое наращивание потребления первичных энергоресурсов и их экспорт. При росте энергопотребления с темпом 1,4–1,6 % ежегодно и почти стабильном экспорте энергоресурсов (рост не более чем на 10 % за период) требования к наращиванию производственной базы энергетики на первый взгляд оказываются вполне приемлемыми – 11 % в период до 2010 г. и 23 % за весь период до 2020 г. Но специалисты отлично знают, что в этот период потребуется восстановить до 80 % ресурсной базы и заменить не менее 70 % существующего оборудования, т.е. за это 20-летие произойдет массовое выбытие всего, что создавалось при взлете экономики в 60–80-е годы прошлого века. Восстановление и наращивание производственной базы ТЭК потребует огромных затрат – более 500 млрд. дол. за 20-летний период. Третья задача стратегии – обеспечить энергетическую безопасность, которой грозит стремительное скатывание страны к моногазовой структуре топливно-энергетического баланса. Доля природного газа в энергопотреблении России составляла 40 % в 1990 г. и за последние 10 лет она достигла почти 50 %. Если продолжится та же линия безудержного использования якобы дешевого газа, то возникнет предельно опасная ситуация. Она уже четко обозначилась тем, что 80 % котельно-печного топлива (не включающего светлые нефтепродукты) в европейской части страны составляет газ и при этом через Урал из Сибири в европейскую часть страны ежегодно проходит почти 1 млрд. т топлива. Напряженность положения показывает сравнение с Европейским союзом. Он ограничивает 30 % поступление любого ресурса из одного источника, а европейская часть России (включая Урал) 75 % топлива получает из одного источника с дальностью транспортировки до 3000 км. Ситуацию нужно менять, хотя это очень дорого. Поэтому вместо самого привлекательного для потребителя экологически чистого топлива - газа необходимо будет использовать уголь и ядерную энергию. Однако масштабная взаимозаменяемость главных энергоресурсов осуществима только в производстве электроэнергии и поэтому именно электроэнергетика должна внести основной вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. Наряду с относительно дешевыми и высокоэффективными газомазутными ТЭС здесь придется во все больших масштабах использовать пылеугольные ТЭС и АЭС, которые в 2,5–3 раза дороже по инвестициям. Благодаря этому структура установленной мощности и производства электроэнергии в России изменится в пользу нетопливных электростанций (АЭС и ГЭС, см. табл. 2.2.5), а увеличение использования угля позволит практически стабилизировать расход газа электростанциями (табл. 2.2.6). Главная проблема, которую пришлось решать при разработке Энергетической стратегии – откуда взять средства (источники финансирования) для крупномасштабного энергосбережения, замещения выбывающих и наращивания новых производственных мощностей ТЭК и изменения в интересах энергетической безопасности структуры топливно-энергетического баланса страны. Ответ состоит в неизбежном повышении цен на энергию и в налоговом стимулировании инвестиций. Таблица 2.2.5 Рациональные варианты развития генерирующих мощностей

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||