Модуль Организация государственной власти и местного самоуправления в рф

Скачать 0.75 Mb. Скачать 0.75 Mb.

|

|

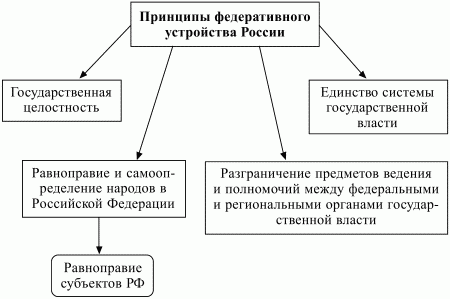

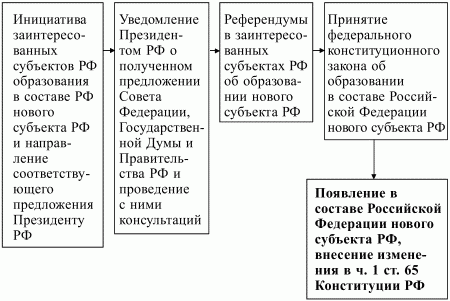

2. Конституционные принципы федеративных отношений в РФ В соответствии с Конституцией РФ, федеративное устройство РФ основано на следующих конституционных принципах (рис.1): 1 государственная целостность 2. единство системы государственной власти, Это единство проявляется в единстве природы власти (источник, цели деятельности), однотипности в институциональной организации власти на федеральном и региональном уровнях, иерархии и взаимодействии различных органов государственной власти и т. д. 3. разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, Этот принцип составляет одну из особенностей федеративного устройства – нормативное определение круга полномочий органов государственной власти. 4. равноправие и самоопределение народов РФ, Употребляемый в ч. З ст.5 Конституции РФ термин «народы» может трактоваться в двух значениях: во-первых, как представители определенной этнической группы, проживающие в различных составных частях России (чеченский народ, татарский народ, народы финно-угорской группы, белорусская диаспора, азербайджанская диаспора, немцы, караимы и т. п.); во-вторых, как все население, проживающее на определенной территории без этнической, национальной окраски (народ Дагестана, народ Самарской области, жители Москвы и т. п.). В любом случае принцип самоопределения народов не может трактоваться как право выхода какой-либо территории из состава РФ: Конституция прямо говорит о самоопределении народов в Российской Федерации, следовательно, народы, реализуя этот принцип, могут, в частности, изменить статус субъекта РФ, на территории которого они проживают, объединиться с другим субъектом РФ или разъединиться на несколько территорий, создать национально-культурную автономию и т. п., но, во-первых, в существующих границах РФ и, во-вторых, не посягая на основы конституционного строя России (форму правления, экономический строй, идеологические, духовные основы и т. д.). 5. равноправие субъектов во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти Все субъекты РФ (республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа) являются равноправными, обладают одинаковым юридическим статусом. Рисунок 1. Принципы федеративного устройства России  3. Особенности конституционно-правового статуса субъектов РФ Российская Федерация состоит из 85 субъектов Российской Федерации 6 видов: республики в составе РФ; автономная область; автономные округа; области; края; города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь). Характеристиками конституционно-правового статуса субъекта РФ являются: равноправие субъектов - ст. 5 КРФ наличие территории - границы между субъектами могут быть изменены по их взаимному согласию – ст. 67 КРФ наличие своего основного закона. При этом Конституционный суд имеет полномочия по разрешению дел о их соответствию Конституции – ст. 125 КРФ право субъектов РФ иметь собственное законодательство (ст. 76 КРФ). система органов государственной власти – ст. 77, 78 КФ право на участие в принятии решений на федеральном уровне – 95, 96, 104, 134 КРФ право осуществлять международные и внешнеэкономические связи – ст. 72 ч. 1 п. о КРФ государственная собственность субъектов РФ – ст. 72 п. г КРФ Республики в составе РФ возникли на базе существовавших в советскую эпоху автономных республик (АССР) и автономных областей. В России 22 республики данного вида: Их главное отличие от иных субъектов Российской Федерации (например, областей) в том, что республики имеют конституционно-правовой статус государств в составе РФ (ст. 5 п. 2 КРФ), обладающих всей полнотой государственной (законодательной, исполнительной и судебной) власти на своей территории. Исключение составляют полномочия, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти. Республики в составе РФ имеют: • свою конституцию; причем в соответствии со ст. 66 ч. 2, КРФ может быть принята не представительным органом, как в других субъектах, а на референдуме. • систему органов государственной власти; • право устанавливать свой государственный язык наряду с официальным языком (русским) (ст. 68 КРФ) • иные привилегии, обусловленные республиканским статусом. При этом, статус республик противоречив. Признание в ч. 2 ст. 5 КРФ республик в составе России государствами, очевидно, противоречит не только тому, что Конституционный суд РФ не признал за субъектами государственного суверенитета – основополагающего признака государства, но и ч. 1 ст. 5 КРФ, т.к. не согласуется с базовым принципом современной федерализации – равноправия субъектов РФ. Единственный субъект РФ, сохранивший статус автономной области - Еврейская автономная область. В советскую эпоху в РСФСР было 5 автономных областей, но Адыгейская, Карачаево-Черкесская, Горно-Алтайская, Хакасская автономные области преобразовались в республики в составе РФ. Еще один вид субъектов РФ — автономные округа. Как правило, это форма национально-территориальной организации народностей Крайнего Севера (чукчей, эвенков, ненцев, хантов и манси и др.). Всего автономных округов — 4 (их перечень указан в Конституции РФ): Ненецкий, Ханты-мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий. Автономные округа РФ имеют двойственный статус: - самостоятельные и равноправные субъекты РФ (имеют все признаки и права субъекта РФ, делегируют своих представителей в Совет Федерации); - одновременно входят в состав других субъектов РФ — краев и областей (Тюменской области, Красноярского края и др.), за исключением Чукотского автономного округа, вышедшего из состава Магаданской области. Таким образом, их определяют как “матрешечные” субъекты федерации, когда один субъект федерации находится в составе другого. Лишь Еврейской АО удалось выйти из состава Хабаровского края, а Чукотскому АО - из состава Магаданской области. Остальные автономные округа формально остались в составе краев и областей. Некоторые из них на волне суверенизации провозглашали себя республиками и пытались выйти из состава своих “метрополий”. Однако эти попытки не были признаны центром. В конце концов сепаратизм оказался характерен прежде всего для экономически сильных автономных округов, которые всячески дистанцировались от своих “метрополий” (например, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО). В ряде случаев на их территориях срывались выборы губернаторов и законодательных собраний краев и областей (например, на территории Ямало-Ненецкого АО не проводились выборы губернатора Тюменской области). Проблемы взаимоотношений Тюменской области с нефтегазовыми автономными округами - Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким были предметом долгих разбирательств в Конституционном суде. В последнее время проблема “матрешечных” субъектов федерации в большей степени решается путем укрупнения регионов. Республики в составе РФ, автономная область, автономные округа — соответственно национально-государственные и национально-территориальные образования в составе РФ. Остальные субъекты Федерации - края, области и города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), где в основном преобладает русское население — территориальные образования в составе РФ. Области (их 46) составляют большинство субъектов Федерации. Они созданы на базе областей, существовавших в советское время, но наделены статусом равноправного субъекта Федерации. Особый вид области — край. Отличие краев от областей в том, что они содержали или содержат в своем составе иные образования — автономные области и автономные округа. В настоящее время в РФ имеется 9 краев — Красноярский, Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский, Алтайский, Приморский. С 01.12.2005г. в РФ появился новый субъект Федерации - Пермский край, который был создан на базе объединившихся Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, которые, соответственно, были упразднены. 1.07.2007. в результате объединения Камчатской области и Корякского АО возник Камчатский край. 1.03.2008 в результате объединения Читинской области и Агинского-Бурятского АО появился Забайкальский край. В связи с особым статусом Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, данные города являются городами федерального значения и имеют статус самостоятельных субъектов РФ. Субъекты РФ не имеют права выхода из РФ. Состав РФ может измениться путем образования в ее составе нового субъекта РФ. Новый субъект в составе РФ может быть образован: Путем объединения двух и более граничащих между собой субъектов РФ. Путем принятия иностранного государства или его части в состав РФ. 1. Образование в составе РФ нового субъекта может быть осуществлено в результате объединения двух и более граничащих между собой субъектов РФ. Инициатива образования нового субъекта принадлежит заинтересованным субъектам РФ. Предложение об образовании направляется Президенту РФ. Президент уведомляет о полученном предложении Совет федерации, Государственную Думу, Правительство РФ. Вопрос об образовании нового субъекта подлежит вынесению на референдумы заинтересованных субъектов. Если вопрос не получил одобрения в субъектах, он может быть вынесен на повторный референдум не ранее чем через год. Данные о результатах референдумов представляются Президенту. Президент РФ вносит проект ФКЗ об образовании нового субъекта РФ в Государственную Думу РФ. ФКЗ принимается Федеральным Собранием РФ С в порядке, установленном Конституцией (ст. 108). На основании ФКЗ о принятии в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ вносятся поправки в ст. 65 Конституции РФ (рис.2). 2. Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным (межгосударственным) договором. Инициатором предложения о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части и заключении международного договора, является данное иностранное государство. Президент Российской Федерации после поступления предложения уведомляет о нем Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации. После подписания международного договора Президент Российской Федерации обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке соответствия Конституции Российской Федерации данного международного договора. В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признает не вступивший в силу международный договор соответствующим Конституции Российской Федерации, указанный международный договор вносится в Государственную Думу на ратификацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации". Одновременно с международным договором в Государственную Думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта. Рисунок 2. Порядок образования в составе РФ нового субъекта РФ  4. Система органов государственной власти субъектов РФ Несмотря на разнообразие субъектов РФ и их основных законов, Конституцией, Федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" закреплен ряд принципов, обязательных организации системы органов государственной власти для всех субъектов РФ. • Государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые им органы государственной власти (ст. 11 п. 2) • регулярность выборов органов власти (что не позволяет продлевать сроки пребывания у власти без выборов, например для принятия решения о продлении полномочий и т. д.); • запрет устанавливать языковые цензы (субъект РФ не может устанавливать требование о знании языка (например, башкирского, чеченского, бурятского и др.) в качестве условия для выдвижения на выборные должности в соответствующих субъектах РФ); • установление единого возраста для осуществления активного и пассивного избирательного права: 18 лет - для права избирать; 21 год - для права быть избранным в законодательный (представительный) орган субъекта; 30 лет - для права быть избранным главой субъекта РФ (субъекты РФ не имеют права устанавливать иные возрастные требования)] • установление максимального срока полномочий любого органа государственной власти субъекта РФ — 5 лет. Это значит, что: - основным законом субъекта РФ не может быть установлен срок полномочий выборных органов (например, законодательного собрания) одного созыва более 5 лет (например, 6 лет); - высшее должностное лицо субъекта РФ не может быть наделено полномочиями на срок более 5 лет (например, назначено один раз сразу на 10 лет или 8, — максимум через 5 лет должно произойти переназначение); - любой выборный орган должен переизбираться не реже одного раза в 5 лет. Систему органов государственной власти субъекта РФ составляют: • законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ, например: - Законодательное Собрание (Пермский край) - Областная Дума (Калиниградская область) и др.; • высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, например: - Правительство субъекта РФ (Пермский край); - Администрация субъекта РФ (Смоленская область и др.; • высшее должностное лицо субъекта РФ (в большинстве субъектов РФ) или глава высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, например: - Губернатор субъекта РФ; - реже — Глава правительства субъекта РФ и др.; • иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ (уставной суд, контрольно-счетная палата и т.д.). В Пермском крае к иным органам государственной власти относятся Избирательная комиссия Пермского края, Контрольно-счетная палата Пермского края, Администрация губернатора Пермского края. Согласно ст. 77 п. 1 Конституции РФ, система органов государственной власти субъектов федерации устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии: с основами конституционного строя РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленных федеральными законами. В соответствии с ФЗ №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (ст. 2), законодательный (представительный) орган и высший исполнительный орган в обязательном порядке образуются в каждом субъекте РФ и составляют основу осуществления государственной власти в субъекте РФ. К судебным органам государственной власти субъектов РФ относятся уставные суды субъектов РФ и мировые судьи. Субъекты РФ обладают значительной самостоятельностью в вопросах организации собственного уставного правосудия. Они сами определяют, образовывать или нет уставной суд. Решение принимается представительным органом субъекта РФ, финансируется – из бюджета субъекта РФ. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта РФ. Наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ. При этом наименование указанного органа не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти. Наиболее распространенные названия законодательного (представительного) органа: • Законодательное собрание; • Областной (краевой) совет; • Областная Дума; • Парламент; • Государственное собрание; Встречаются также и уникальные названия: • Эл Курултай (Республика Алтай); • Хурал (Бурятия, Калмыкия); • Суглан (Эвенкийский автономный округ). В Пермском крае – Законодательное Собрание Пермского края. Как правило, данные органы однопалатную структуру. Сложная (двухпалатная) структура законодательных органов предусмотрена основными законами: • Карелии (Палата республики и Палата представителей); • Кабардино-Балкарии (Совет республики и Совет представителей); • Республики Саха (Якутии) — Палата республики и Палата представителей; • Свердловской области. Двухступенчатую структуру имеют парламенты: • Татарстана (Верховный совет, Законодательное собрание); • Республики Тыва (Верховный хурал и Великий хурал). Количество депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ устанавливается конституцией (основным законом) субъекта РФ по принципу пропорциональности числу жителей субъекта РФ – граждан РФ, обладающих активным избирательным правом. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта РФ избираются по смешанной (мажоритарно-пропорциональной системе) или по пропорциональной системе. Пропорциональная система применяется в субъектах - Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Амурская, Калужская, Тульская области и Ненецкий автономный округ. В Пермском крае депутаты Законодательного Собрания Пермского края избираются сроком на пять лет по одномандатным избирательным округам и по единому краевому избирательному округу. 28 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, которые образуются на территории Пермского края, за исключением территории Коми-Пермяцкого округа. 2 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, которые образуются на территории Коми-Пермяцкого округа. 30 депутатов избираются по единому краевому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за единые списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. |