Пародонтология. Необходимо помнить, что ответственность за дозирование или введение лекарственного средства несёт врачстоматолог

Скачать 5.4 Mb. Скачать 5.4 Mb.

|

§ ю- Специфичность: условное предположение, что результат теста здорового пациента окажется отрицательным (действительно отрицательный результат теста). Пригодность диагностических тестов зависит не только от вышеуказанных параметров, но и в значительной степени от трёх следующих:

При угрожающих жизни заболеваниях с высоким риском передачи предполагается очень высокая чувствительность (напр. 99%) и ещё более высокая специфичность (напр. 99,9%):

- Эффект: положительно тестированные лица должны пройти более совершенное и более дорогостоящее тестирование с целью снижения процента ошибочно положи тельных результатов тестирования. Тесты, используемые при не угрожающих жизни, но частых заболеваниях, как активный пародонтит, поддающийся лечению недорогими терапевтическими средствами (напр, поддесневой скейлинг), не выдвигают высоких требований. Умеренная чувствительность - около 70%, и относительно высокая специфичность - около 90% выявляют неоднократно используемые тесты в том случае, если стоимость их не чрезмерно высока:

о 1_ го 00 Расширенная диагностика {S - Последствия: тест часто способствует сверхлечению при стабильных состояниях. С g другой стороны, почти все активные поражения требуют терапевтического лечения. - Оценка: последствия сверхлечения (излишние расходы) компенсируют возможное о.недолечение (необратимая потеря удерживающего аппарата зуба). с > Традиционные клинические параметры (покраснение дёсен, кровоточивость при зон- '^ даровании, гнойный экссудат, глубина кармана) выявляют только умеренную специ- ■Е фичность (> 70%) и низкую чувствительность (> 30%). Поэтому необходимо создавать g системы тестов, обеспечивающих получение большего объёма информации. о \ ю Микробиологические тесты : го to > Микробиологическая диагностика естественна, так как до настоящего времени значительное количество микроорганизмов ассоциировалось с маргинальным пародонтитом t (табл. 7.2). і > В табл. 7.3 приведён обзор различных методов тестирования по микробиологическим <о параметрам. ^ > Различные морфотипы бактерий зубной бляшки и её подвижность впервые описал в r> 1683 году A. van Leeuwenhoek. В конце 19 столетия W.D. Miller впервые культивировал микроорганизмы в лаборатории Р. Коха. В течение последних 20 лет разработаны чувствительные и специфические методы исследования. > Микроскопические техники (микроскопия в тёмном поле, фазово-контрастная микро скопия, окраска препаратов по Граму):

> Выращивание бактериальных культур:

> Клиническая методика: - Снятие всех наддесневых зубных отложений. Таблица 7.2 Патогенетическое значение потенциальных патогенов пародонта согласно действующему в настоящее время реестру (модифицирован по Haffajee & Socransky, 1994); В. forsyt-hus отнесён к группе 1); г\іиО/Р=некротический язвенный гингивит/пародонтит

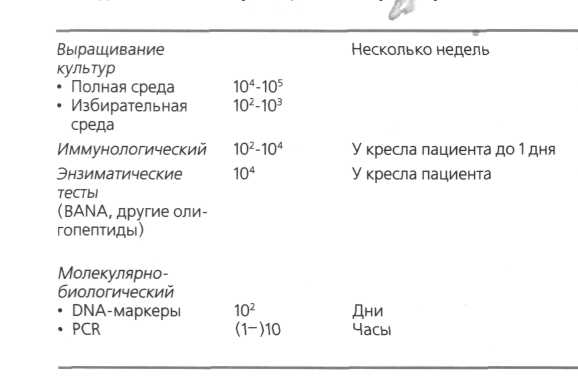

Расширенная диагностика ? Таблица 7.3 Сравнение микробиологических методов тестирования в диагностике пародонта  Общая картина живой, культивируемой флоры Выявление редких бактерий Возможность подтверждения резистентности Подтверждение гибели бактерий Неспецифичные для P. gingivalis, В. forsythus, Т. denticola

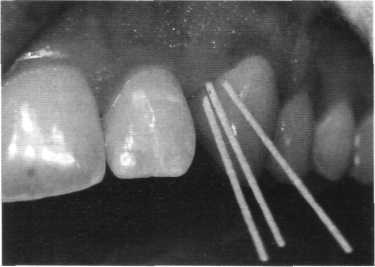

Метод Граница Затраты времени выявления Примечания I о о. та >s та ш <и о ю та го 1 О I  Рис. 7.19. Взятие проб из пародонтального кармана проводится, как правило, с помощью 3 эндодонти-ческих бумажных штифтов, введённых до дна кармана и оставленных там прибл. на 10 секунд. Затем их немедленно переносят в соответствующую транспортную среду. Поддесневое взятие пробы с помощью эндодонтических бумажных штифтов (ISO 30 или 35), которые вводят в карман прибл. на 10 секунд (рис. 7.19). Перенесение проб в транспортную среду (напр. Port-A-Cul) и немедленное транспортирование в микробиологическую лабораторию. Дисперсия пробы в транспортной среде с помощью ультразвука. Накладывание разведённых проб на агаровые пластинки:

Выращивание культур в строго соблюдаемых анаэробных и/или аэробных условиях. Контроль через 7-10 дней. Определение общего количества колоний и части определённых, образующих колонию единиц (КО) в культивируемой флоре. Учёт коэффициента разведения даёт количество КО в пробе (рис. 7.20):

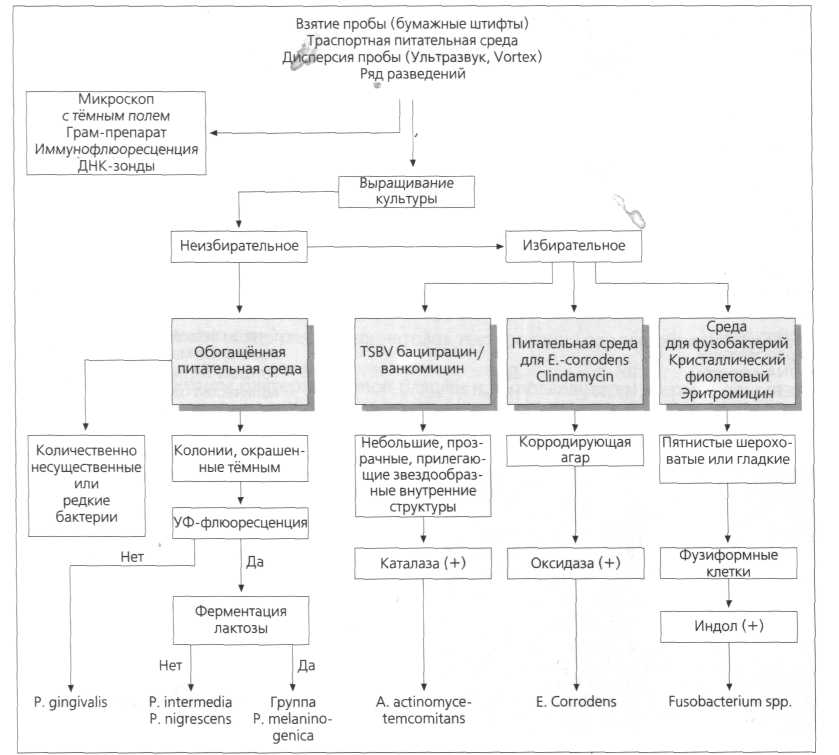

Р* Расширенная диагностика  го »s І I го ГО I ГО Рис. 7.20. Выращивание культуры с пробы поддесневой зубной бляшки и предварительная идентификация потенциальных грамотрицательных патогенов пародонта. В неизбирательной полной среде определяют количество единиц колоний с учётом фактора разведения. Колонии с тёмным пигментом можно частично различить по их флюоресценции длинноволновым УФ-светом (P. gingivalis или P. intermedia/P. nigrescens, группа P. melaninogenica). Последующие дифференциации проводятся по ферментации лактозы. Окрашенные в розовый цвет или опалесцирующие, круглые, выпуклые колонии - это вероятно В. forsythus (дальнейшее выращивание культуры в агаровой питательной среде с добавкой крови и N-ацетилмураминовой кислоты). Прозрачные, плоские, размножающиеся колонии - это по всей вероятности Campylobacter spp. (дальнейшее выращивание культуры на агаре формат-фумарат).Избирательные питательные среды для A. actinomycetemcomitans, E. corrodens и F. Nucleatum позволяют проводить последующую идентификацию, перечисление, дополнительное выращивание культуры и окончательную идентификацию (адаптировано по Slots, 1986); TSBV=Try-pticase-Soja-бацитрацин/ванкомицин. - Идентификация чистых культур с помощью многочисленных тестов:

Расширенная диагностика ™  • газовой хроматографии конечных продуктов метаболизма и т.п. - Возможно определение резистентности к разным антибиотикам:

> Иммунологические методы базируются на моноклональных антителах или видоспеци-фических поликлональных антисыворотках: - Непрямая иммунная флюоресценция:

- Латекс-агглютинация:

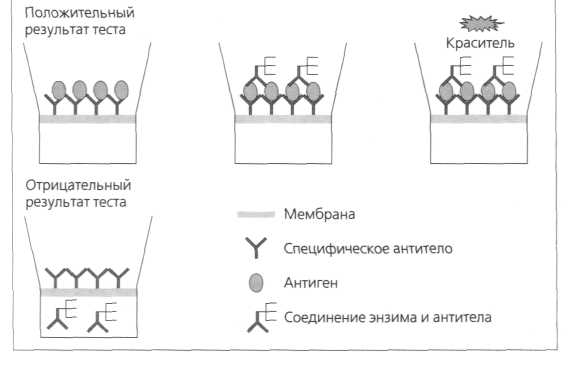

- Энзиматически-иммунологическийанализ (EIA; рис. 7.21):

Рис. 7.21. Миниатюризо-ванный иммунологический анализ для обнаружения А. actinomycetemcomitans, P.gingivalis и P. Intermedia в пробе зубных отложений (Evalusite). Специфические антитела связаны с мембраной. Добавляют пробу зубной бляшки, специфические антигены связывают антитела. После добавки другого специфического антитела, которое связывается с энзимом, система может «развиться» с одним субстратом, выделяя после энзимного расщепления характерный краситель. I о. го с го со <и § ю го e> пз о го CM V-! Расширенная диагностика 2 I та £ I - Энзиматический тест:

Молекулярно-биологические методы: у. - Видоспецифическая, радиоактивная или энзимно маркированная олигонуклеотидная последовательность (ДНК-зонды) связана с дополнительной последовательностью бактериальной ДНК:

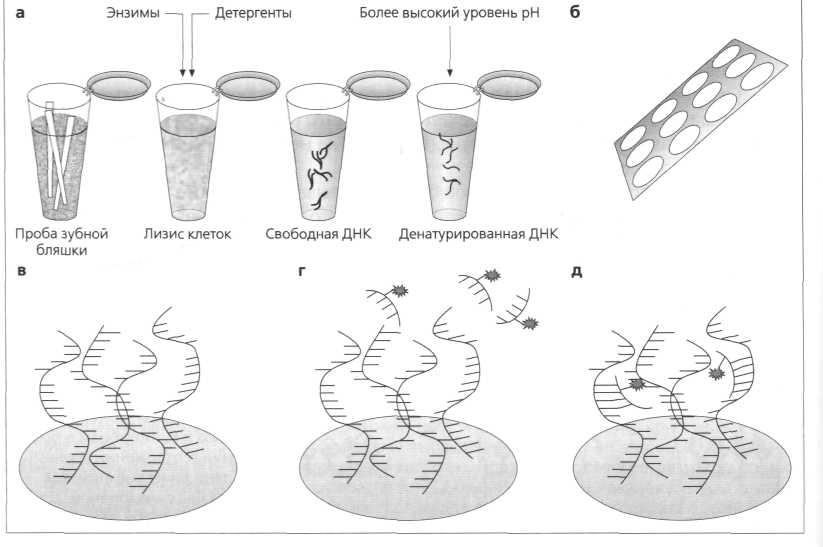

Рис. 7.22. Клиническая методика проведения молекулярно-биологических тестов. а Получение и денатурация бактериальной ДНК 6 Специальная фильтровальная бумага с подготовленными пробами в Многократное увеличение одной единицы из рис. 6 с плавающими единичными спиралями бактерий ДНК г Добавка видоспецифического меченого маркера ДНК д Маркеры соединяются исключительно с соответствующими мишенями гомологичных видов бактерий. Маркировка позволяет провести полуколичественную оценку (по Murray & French, 1989). го Расширенная диагностика ™  или клонированных ДНК-зондов чаще происходят перекрёстные реакции. - Принципиальная клиническая методика:

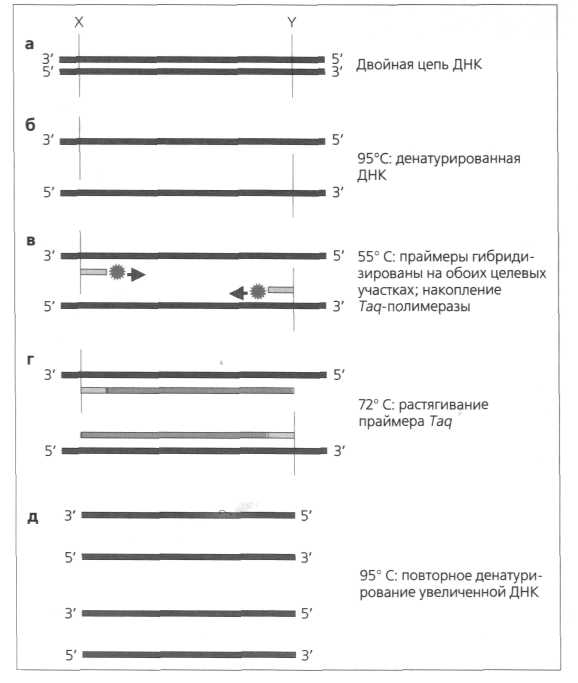

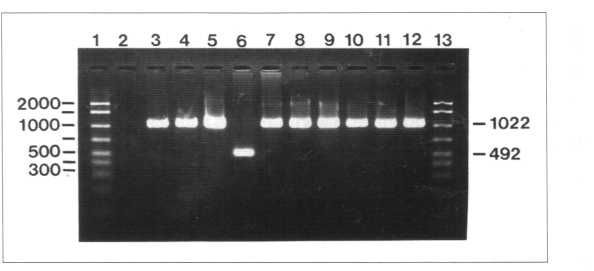

I О. га І I га 2 о га Рис. 7.23. Принцип цепной реакции полимеразы (PCR) а Геномная последовательность между X и Y должна подтвердиться при увеличении в несколько миллионов раз б При 95е С ДНК денатурирует. Теперь она принимает форму 2 отдельных цепей в При охлаждении до 55° С добавленные олигонуклеотидные праймеры могут связывать (гибриди-зировать) ДНК на соответствующих последовательностях; полимераза Taq наслаивается г Термостабильная полимераза Taq бактерии Thermophilus aquatus (обитает в горячих источниках) при 72° С вызывает растягивание праймера, при этом нуклеотиды должны быть в избытке. Вследствие повторного синтеза наличных противоположных цепей (обозначенных голубым) снова образуется двойная спираль ДНК д Если температура опять повысится до 95° С, то повторно происходит денатурирование теперь двойной последовательности ДНК. Повторение цикла б-г быстро вызывает увеличение в несколько миллионов раз фрагментов, наличие которых затем можно выявить гелевым электрофорезом (рис. 7.24). р! Расширенная диагностика і та та са ю та та Б о і_ та  Рис. 7.24. Гелевый электрофорез продукта цепной реакции полимеразы (PCR). Последовательность из участка промотора A. actinomycetemcomitans (см. рис. 2.6) усилена с помощью реакции PCR. Разные по величине продукты выявлены с помощью бромида этидия. Следы 1 и 13 - это маркеры величины продукта ДНК, след 2 - негативный контроль (вода). В случае наиболее часто встречаемых штаммов усилена последовательность величиной 1022 пар основ (Ьр) (следы 3-5, 7-12). Делеция изолированной ДНК на участке промотора составляет 530 Ьр (след б).

Маркеры специфического и неспецифического ответов хозяина > Результаты серологических исследований можно интерпретировать неоднозначно:

> В воспалительном десневом экссудате (рис. 7.25) можно обнаружить различные мар керы с частично прогностическим значением:

> Маркеры воспаления: - Моноциты пациента с заболеванием пародонта реагируют на LPS грамотрицатель- ных бактерий 2-3-кратным выделением PGE2:

Расширенная диагностика ІЛ IN

- Острая протеиновая фаза - С-реактивный протеин (CRP), ai -макроглобулин, ai -ин гибитор протеиназы, а также трансферрин и лактоферрин непригодны для иденти фикации активных поражений. Энзимы хозяина: - Металлопротеиназы матрикса как коллагеназа и желатиназа играют важную роль в процессе деструкции и восстановления тканей пародонта:

- Подобные методы обнаружения описаны для других лизосомальных энзимов поли морфных гранулоцитов, содержащихся в десневом экссудате:

Продукты метаболизма тканей:

12 I о. та с •S 5 х та m a> |