Неврология. Произвольные движения и их расстройства. Экстрапирамидная система, мозжечок и симптомы их поражения. Движение

Скачать 3.88 Mb. Скачать 3.88 Mb.

|

|

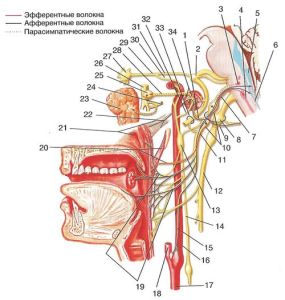

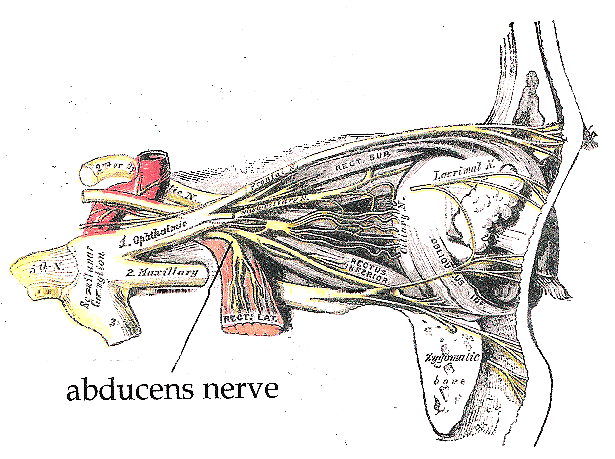

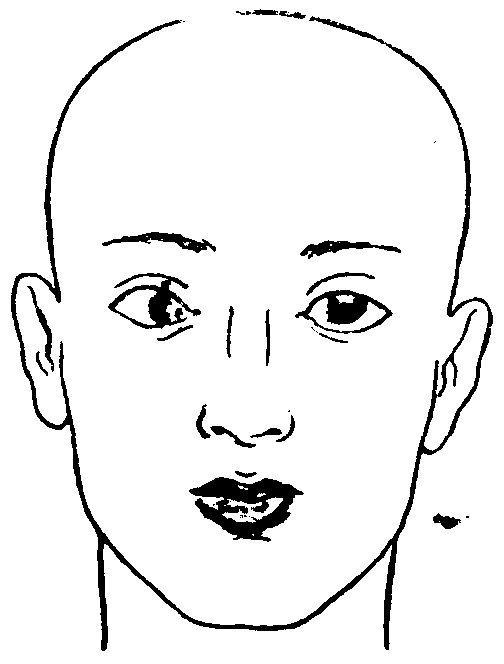

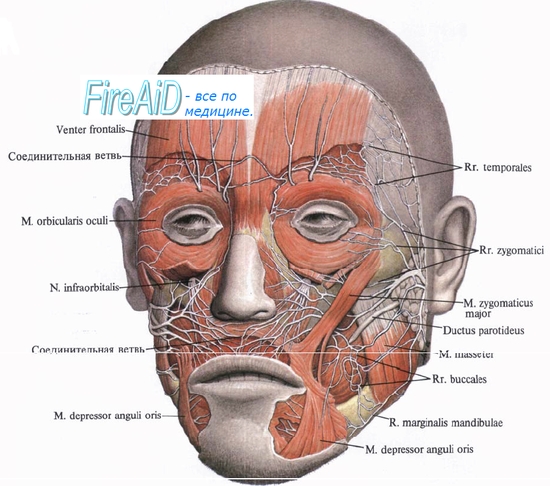

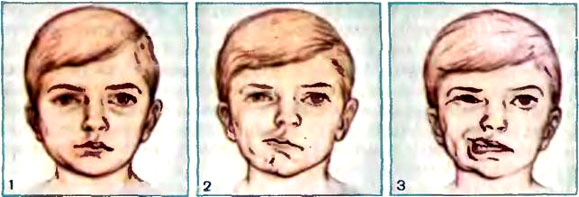

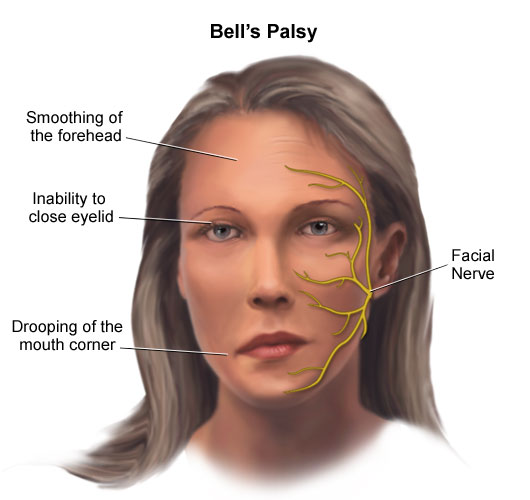

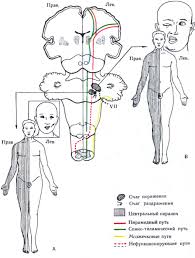

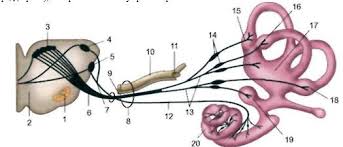

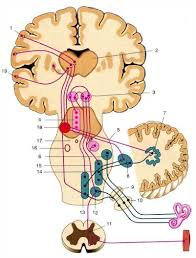

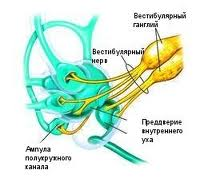

У больной 43 лет после перенесенной пневмонии и приема антибиотиков канамицинового ряда появилось системное головокружение, «шум в ушах», шаткость, снижение слуха на правое ухо, тошнота, рвота. При обследовании был выявлен ротаторный нистагм I-II cт. Какой нерв поражен? Преддверно - улитковый нерв Больной жалуется на приступы болей в лице «как током стреляет» длительностью до одной минуты. Показывая место, откуда зарождается болевой пароксизм, больной к нему не прикасается. Облегчение наступает при приеме антиконвульсантов. Как называется синдром? Невралгия тройничного нерва VI пара черепных нервов – отводящий нерв Проводящий путь является двухнейронным. Центральный нейрон находится в нижнем отделе коры прецентральной извилины. Их аксоны оканчиваются на клетках ядра отводящего нерва с обеих сторон, которые являются периферическими нейронами. Ядро расположено в мосту мозга. Аксоны периферических нейронов выходят из мозга между мостом и пирамидой, огибают спинку турецкого седла, проходят через пещеристый синус, верхнюю глазничную щель, попадают в орбиту. Отводящий нерв осуществляет иннервацию наружной прямой мышцы глаза, при сокращении которой глазное яблоко поворачивается кнаружи.  Симптомы поражения клинически характеризуются появлением сходящегося косоглазия. Характерной жалобой больных является двоение изображения, располагающееся в горизонтальной плоскости.  Наиболее часто происходит одновременное поражение III, IV и VI пар черепных нервов, что связано с наличием некоторых анатомических особенностей их расположения. Волокна данных нервов близко расположены с волокнами других проводящих путей в стволе мозга. При поражении заднего продольного пучка, являющегося ассоциативной системой, развивается межъядерная офтальмоплегия. Одновременные поражения глазодвигательных нервов связаны с их близким расположением друг к другу в кавернозном синусе, а также с глазным нервом (первая ветвь тройничного нерва), внутренней сонной артерией.  Кроме того, одновременное поражение данных нервов связано с их близким расположением при выходе из полости черепа. При появлении патологических процессов на основании черепа или базальной поверхности мозга в большинстве случаев происходит изолированное поражение отводящего нерва. Это связано с его большой протяженностью на основании черепа. Больной жалуется на двоение при взгляде влево. При осмотре выявлен сходящийся страбизм за счет левого глазного яблока. Паралич отведения глазного яблока влево. Ваш топический диагноз? Отводящий нерв VII пара черепных нервов – лицевой нерв Лицевой нерв является смешанным. Двигательный проводящий путь нерва – двухнейронный. Центральный нейрон расположен в коре головного мозга, в нижней трети прецентральной извилины. Аксоны центральных нейронов направляются к ядру лицевого нерва, расположенному на противоположной стороне в мосту мозга, где находятся периферические нейроны двигательного пути. Аксоны этих нейронов составляют корешок лицевого нерва.  Лицевой нерв, проходя через внутреннее слуховое отверстие, направляется в пирамиду височной кости, располагаясь в лицевом канале. Далее нерв выходит из височной кости через шилососцевидное отверстие, входя в околоушную слюнную железу. В толще слюнной железы нерв разделяется на пять ветвей, образующих околоушное нервное сплетение. Двигательные волокна VII пары черепно-мозговых нервов иннервируют мимические мышцы лица, стремянную мышцу, мышцы ушной раковины, черепа, подкожную мышцу шеи, двубрюшную мышцу (ее заднее брюшко).  В лицевом канале пирамиды височной кости от лицевого нерва отходят три ветви: большой каменистый нерв, стремянный нерв, барабанная струна. Большой каменистый нерв проходит в крылонебном канале и заканчивается в крылонебном узле. Данный нерв осуществляет иннервацию слезной железы путем образования анастомоза со слезным нервом после прерывания в крылонебном узле. В состав большого каменистого нерва входят парасимпатические волокна. Стремянный нерв осуществляет иннервацию стремянной мышцы, вызывая ее напряжение, что создает условия для формирования лучшей слышимости. Барабанная струна иннервирует передние 2/3 языка, отвечая за передачу импульсов при разнообразных вкусовых раздражениях. Кроме этого, барабанная струна осуществляет парасимпатическую иннервацию подъязычной и подчелюстной слюнных желез. Симптомы поражения. При повреждении двигательных волокон развивается периферический паралич мышц лица на стороне поражения, что проявляется асимметрией лица: половина лица на стороне поражения нерва становится неподвижной, маскообразной, лобные и носогубная складки сглажены, глаз на пораженной стороне не закрывается, расширяется глазная щель, угол рта опущен вниз.  Отмечается феномен Белла – поворот глазного яблока кверху при попытке закрытия глаза на стороне поражения. Наблюдается паралитическое слезотечение вследствие отсутствия мигания. Изолированный паралич мимической мускулатуры лица характерен для повреждения двигательного ядра лицевого нерва.  В случае присоединения поражения пирамидных волокон к клинической симптоматике периферического паралича лицевого нерва формируется синдром Мийяра—Гюблера с центральным параличом конечностей на стороне, противоположной поражению лицевого нерва).  При поражении лицевого нерва в мостомозжечковом углу, помимо паралича мимической мускулатуры, наблюдается снижение слуха или глухота, отсутствие корнеального рефлекса, что свидетельствует об одновременном поражении слухового и тройничного нервов. Данная патология имеет место при воспалении области мостомозжечкового угла (арахноидите), невриноме слухового нерва. Присоединение гиперакузии и нарушение вкуса говорят о повреждении нерва до отхождения от него большого каменистого нерва в лицевом канале пирамиды височной кости. Поражение нерва выше барабанной струны, но ниже отхождения стремянного нерва характеризуется расстройством вкуса, слезотечением. Паралич мимической мускулатуры в сочетании со слезотечением возникает в случае поражения лицевого нерва ниже отхождения барабанной струны. Возможно поражение только корково-ядерного пути. Клинически наблюдается паралич мышц нижней половины лица в сочетании с гемипарезом на противоположной очагу стороне. Справа при наморщивании и нахмуривании лба складки не образуются, правосторонний лагофтальм, сглажена правая носогубная складка, опущен правый угол рта. Ваш топический диагноз? Правый лицевой нерв VIII пара черепных нервов – преддверно-улитковый нерв В состав нерва входят два корешка: улитковый, являющийся нижним, и преддверный, являющийся верхним корешком.  Улитковая часть нерва является чувствительной, слуховой. Она начинается от клеток спирального узла, в улитке лабиринта. Дендриты клеток спирального узла идут к слуховым рецепторам – волосковым клеткам кортиева органа.  Аксоны клеток спирального узла располагаются во внутреннем слуховом проходе. Нерв проходит в пирамиде височной кости, затем попадает в ствол мозга на уровне верхней части продолговатого мозга, заканчиваясь в ядрах улитковой части (переднем и заднем). Большинство аксонов от нервных клеток переднего улиткового ядра осуществляет перекрест, переходя на другую сторону моста мозга. Меньшая часть аксонов не участвует в перекресте.  Заканчиваются аксоны на клетках трапециевидного тела и верхней оливы с обеих сторон. Аксоны от этих структур мозга составляют латеральную петлю, заканчивающуюся в четверохолмии и на клетках медиального коленчатого тела. Аксоны заднего улиткового ядра осуществляют перекрест в области срединной линии дна IV желудочка. На противоположной стороне волокна соединяются с аксонами латеральной петли. Аксоны заднего улиткового ядра заканчиваются в нижних холмиках четверохолмия. Часть аксонов заднего ядра, не участвующая в перекресте, соединяется с волокнами латеральной петли на своей стороне. Симптомы поражения. При поражении нерва на различных уровнях могут появляться слуховые галлюцинации, симптомы раздражения, снижение слуха, глухота. Снижение остроты слуха либо глухота с одной стороны возникает при поражении нерва на рецепторном уровне, при повреждении улитковой части нерва и ее переднего или заднего ядер. Также могут присоединяться симптомы раздражения в виде ощущения свиста, шума, треска. Это объясняется раздражением коры средней части верхней височной извилины разнообразными патологическими процессами данной области, например опухолями. Преддверная часть. Во внутреннем слуховом проходе располагается преддверный узел, образованный первыми нейронами проводящего пути вестибулярного анализатора. Дендриты нейронов образуют рецепторы лабиринта внутреннего уха, расположенные в перепончатых мешочках и в ампулах полукружных каналов.  Аксоны первых нейронов составляют преддверную часть VIII пары черепных нервов, располагающуюся в височной кости и попадающую через внутреннее слуховое отверстие в вещество мозга в области мостомозжечкового угла. Нервные волокна преддверной части заканчиваются на нейронах вестибулярных ядер, являющихся вторыми нейронами проводящего пути вестибулярного анализатора. Ядра преддверной части располагаются на дне V желудочка, в его боковой части, и представлены латеральным, медиальным, верхним, нижним. Нейроны латерального ядра преддверной части дают начало преддверно-спинномозговому проводящему пути, входящему в состав спинного мозга и заканчивающемуся на нейронах передних рогов. Аксоны нейронов данного ядра образуют медиальный продольный пучок, располагающийся в спинном мозге с обеих сторон. Ход волокон в пучке имеет два направления: нисходящее и восходящее. Нисходящие нервные волокна участвуют в образовании части переднего канатика. Восходящие волокна поднимаются до ядра глазодвигательного нерва. Волокна медиального продольного пучка имеют связь с ядрами III, IV, VI пар черепных нервов, благодаря чему импульсы из полукружных каналов передаются и к ядрам глазодвигательных нервов, вызывая движение глазных яблок при перемене положения тела в пространстве. Также имеются двусторонние связи с мозжечком, ретикулярной формацией, задним ядром блуждающего нерва.  Симптомы поражения характеризуются следующей триадой: головокружением, нистагмом, нарушением координации движения. Возникает вестибулярная атаксия, проявляющаяся шаткой походкой, отклонением больного в сторону поражения. Головокружение характеризуется возникновением приступов длительностью до нескольких часов, которые могут сопровождаться тошнотой и рвотой. Приступ сопровождается горизонтальным или горизонтально-ротаторным нистагмом. При поражении нерва с одной стороны происходит развитие нистагма в сторону, противоположную поражению. При раздражении вестибулярной части развивается нистагм в сторону поражения. Периферическое поражение преддверно-улиткового нерва может быть двух видов: лабиринтный и корешковый синдромы. В том и другом случаях происходит одновременное нарушение функционирования слухового и вестибулярного анализатора. Корешковый синдром периферического поражения преддверно-улиткового нерва характеризуется отсутствием головокружения, но может проявляться нарушением равновесия. У больного гипакузия справа, системное головокружение, сопровождающееся тошнотой, иногда рвотой. При осмотре нистагм с ротаторным компонентом при взгляде вправо. Ваш топический диагноз?

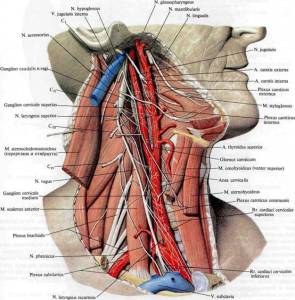

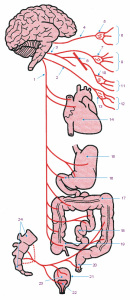

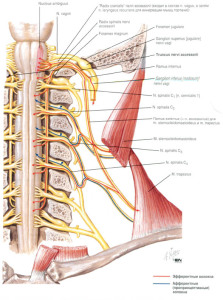

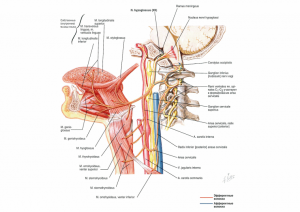

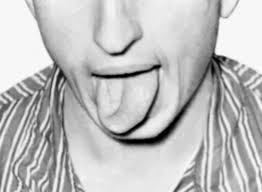

X пара черепных нервов – блуждающий нерв Блуждающий нерв является смешанным. Чувствительный проводящий путь является трехнейронным. Первые нейроны образуют узлы блуждающего нерва. Их дендриты заканчиваются рецепторами на твердой мозговой оболочке задней черепной ямки, слизистой оболочке глотки, гортани, верхней части трахеи, внутренних органах, коже ушной раковины, задней стенке наружного слухового прохода. Аксоны первых нейронов заканчиваются на клетках ядра одиночного пути в продолговатом мозге, являющихся вторыми нейронами. Их аксоны заканчиваются на клетках таламуса, которые являются третьими нейронами. Аксоны третьих нейронов проходят сквозь внутреннюю капсулу, оканчиваясь в клетках коры постцентральной извилины. Двигательный проводящий путь начинается в клетках коры прецентральной извилины. Их аксоны оканчиваются на клетках вторых нейронов, расположенных в двойном ядре. Аксоны вторых нейронов иннервируют мягкое небо, гортань, надгортанник, верхнюю часть пищевода, поперечно-полосатую мускулатуру глотки.  Вегетативные нервные волокна блуждающего нерва являются парасимпатическими. Они начинаются от ядер переднего отдела гипоталамуса, оканчиваясь в вегетативном дорсальном ядре. Аксоны от нейронов дорсального ядра направляются к миокарду, гладкой мускулатуре внутренних органов и сосудов. Симптомы поражения. При поражении блуждающего нерва развивается паралич мышц глотки и пищевода, нарушение глотания, приводящее к попаданию жидкой пищи в нос. У больного появляется носовой оттенок голоса, он становится хриплым, что объясняется параличом голосовых связок. В случае двустороннего поражения блуждающего нерва возможно развитие афонии и удушья. При поражении блуждающего нерва нарушается деятельность сердечной мышцы, что проявляется тахикардией либо брадикардией при его раздражении. Эти нарушения деятельности сердца будут выражены при двустороннем поражении. При этом развивается выраженное нарушение дыхания, фонации, глотания, сердечной деятельности. У больного сглажена левая носогубная складка, опущен левый угол рта. Надбровный рефлекс слева сохранен; верхняя мимическая мускулатура слева не пострадала. Как называется синдром? Центральный прозопарез XI пара черепных нервов – добавочный нерв Проводящий двигательный путь добавочного нерва является двухнейронным. Первый нейрон находится в нижней части прецентральной извилины. Его аксоны входят в ножку мозга, мост, продолговатый мозг, проходя предварительно через внутреннюю капсулу и оканчивается на уровне передних рогов CI–CV спинного мозга с обеих сторон.  Волокна второго нейрона выходят из спинного мозга на уровне CI–CV, образуя общий ствол, который поступает в полость черепа через большое затылочное отверстие. Там общий ствол соединяется с волокнами двигательного двойного ядра X пары черепных нервов и вместе с ними выходит через яремное отверстие из полости черепа. После выхода волокна добавочного нерва иннервируют трапециевидную и грудино-ключично-сосцевидную мышцы. Симптомы поражения. При одностороннем повреждении нерва затрудняется поднимание плеч, резко ограничивается поворот головы в сторону, противоположную поражению. При этом голова отклоняется в сторону пораженного нерва. При двустороннем повреждении нерва невозможно совершать повороты головы в обе стороны, голова запрокинута назад. При раздражении нерва развивается судорога мышц тонического характера, что проявляется возникновением спастической кривошеи (голова повернута в сторону, противоположную поражению). При двустороннем раздражении развиваются клонические судороги грудино-ключично-сосцевидных мышц, что проявляется гиперкинезом с появлением кивательных движений головы. XII пара черепных нервов – подъязычный нерв Нерв является чисто двигательным. Проводящий путь состоит из двух нейронов. Центральный нейрон располагается в коре нижней трети прецентральной извилины. Волокна центральных нейронов заканчиваются на клетках ядра подъязычного нерва с противоположной стороны, проходя перед этим через внутреннюю капсулу мозга в области колена моста, продолговатый мозг.  Клетки ядра XII пары черепных нервов являются периферическими нейронами проводящего пути. Ядро подъязычного нерва расположено на дне ромбовидной ямки в продолговатом мозге. Волокна вторых нейронов двигательного пути проходят через вещество продолговатого мозга, а затем покидают его, выходя в области между оливой и пирамидой. Двигательные волокна XII пары осуществляют иннервацию мышц, расположенных в толще самого языка, а также мышц, осуществляющих движение языка вперед и вниз, вверх и назад. Симптомы поражения. При поражении подъязычного нерва на различных уровнях возможно возникновение периферического или центрального паралича (пареза) мышц языка. Периферический паралич или парез развиваются в случае поражения ядра подъязычного нерва либо нервных волокон, исходящих из данного ядра.  При этом клинические проявления развиваются в половине мышц языка со стороны, соответствующей поражению. Одностороннее поражение подъязычного нерва приводит к незначительному снижению функции языка, что связано с переплетением мышечных волокон обеих его половин. Более тяжело протекает двустороннее поражение нерва, характеризующееся глоссоплегией (параличом языка). В случае поражения участка проводящего пути от центрального до периферического нейрона развивается центральный паралич мышц языка. При этом наблюдается отклонение языка в сторону противоположную поражению. Центральный паралич мышц языка часто сочетается с параличом (парезом) мышц верхних и нижних конечностей на той же стороне. У больной 35 лет после острого респираторного заболевания на 10 день появилось нарушение глотания, «гнусавость» голоса, жидкая пища стала выливаться через нос. В неврологическом статусе: атрофия мышц языка, фибриллярные и фасцикулярные подергивания мышц языка, снижены глоточные и небные рефлексы. Какой основной неврологический синдром развился у больной?

Альтерни́рующие синдромы — синдромы, которые сочетают в себе поражение черепно-мозговых нервов на стороне очага с проводниковыми расстройствами двигательной и чувствительной функций на противоположной стороне. Подразделяются на: а) педункулярные (при поражении ножки мозга); б) понтинные, или мостовые (при поражении моста мозга); в) бульбарные (при поражении продолговатого мозга). Педункулярные альтернирующие синдромы Синдром Вебера характеризуется поражением глазодвигательного нерва на стороне очага и гемиплегией с центральным парезом мышц лица и языка (поражение корково-ядерного пути) на противоположной стороне. Синдром Бенедикта возникает при локализации в медиально-дорсальном отделе среднего мозга, проявляется поражением глазодвигательного нерва на стороне очага, хореоатетозом и интенционным дрожанием противоположных конечностей. Синдром Клода характеризуется поражением глазодвигательного нерва на стороне очага и мозжечковыми симптомами (атаксия, адиадохокинез, дисметрия) на противоположной стороне. Иногда при этом отмечаются дизартрия и расстройство глотания. Синдром Фуа развивается при изолированном поражении переднего отдела красного ядра без вовлечения в процесс глазодвигательного нерва (верхний синдром красного ядра); складывается из мозжечковых симптомов, интенционного гемитремора, хореоатетоза, расстройств чувствительности, изменений полей зрения. Понтинные (мостовые) альтернирующиесиндромы Синдром Мийяра — Гюблера возникает при поражении нижнего отдела моста, характеризуется периферическим поражением лицевого нерва на стороне очага, центральным параличом противоположных конечностей. Синдром Бриссо — Сикара выявляется при раздражении клеток ядра лицевого нерва в виде сокращения мимических мышц на стороне очага и спастического гемипареза или гемиплегии противоположных конечностей. Синдром Фовиля характеризуется поражением лицевого и отводящего нервов (в сочетании с параличом взора) на стороне очага и гемиплегией, а иногда и гемианестезией противоположных конечностей. Синдром Раймона — Сестана характеризуется сочетанием пареза взора в сторону патологического очага, атаксии и хореоатетоза на той же стороне с гемипарезом и гемианестезией на противоположной стороне. Бульбарныеальтернирующиесиндромы Синдром Джексона характеризуется периферическим поражением подъязычного нерва на стороне очага и гемиплегией или гемипарезом конечностей противоположной стороны. Синдром Авеллиса включает поражение языкоглоточного и блуждающего нервов (паралич мягкого неба и голосовой связки на стороне очага с поперхиванием при еде, попаданием жидкой пищи в нос, дизартрией и дисфонией) и гемиплегию на противоположной стороне. +Синдром Бабинского — Нажотта проявляется мозжечковыми симптомами в виде геми-атаксии, гемиасинергии, латеропульсии (в результате поражения нижней мозжечковой ножки, оливоцеребеллярных волокон), миозом или синдромом Бернара — Горнера на стороне очага и гемиплегией и гемианестезией на противоположной стороне. Синдром Шмидта включает паралич голосовых связок, мягкого неба, трапециевидной и грудиноключично-сосцевидной мышц на стороне поражения (IX, Х и XI нервы), гемипарез противоположных конечностей. Синдром Валленберга — Захарченко характеризуется симптомами на стороне очага: паралич мягкого неба и голосовой связки, анестезия зева и гортани, расстройство чувствительности на лице, синдром Бернара — Горнера, гемиатаксия при поражении мозжечковых путей и расстройство дыхания (при обширном очаге в продолговатом мозге) и на противоположной стороне: гемиплегия, аналгезия и термоанестезия. У больного левосторонняя гемиплегия с повышением тонуса мышц и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами. Справа отмечается несмыкание век, невозможность поднять бровь, отставание угла рта при улыбке. Как называется указанный синдром? Альтернирующий синдром Мийяра - Гюблера Конец формы У больного справа: гипестезия лица в наружной зоне Зельдера, парез мягкого неба и голосовой связки, синдром Горнера и дисметрия при координаторных пробах; слева: центральный гемипарез и гемигипестезия (исключая лицо). Как называется данный синдром? Ваш ответ : Альтернирующий бульбарный Нейростоматологические синдромы. НЕЙРОСТОМАТОЛОГИЯ – это раздел медицины, изучающий неврогенные заболевания лица и полости рта. Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли (IASP), «Боль — это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанные с реальным или потенциальным повреждением тканей либо описываемые в терминах такого повреждения», С одной стороны, боль выполняет исключительно важную для организма сигнальную функцию, предупреждая о внешнем или внутреннем воздействии повреждающего фактора. В то же время, во многих случаях боль выступает патогенным фактором, будучи основным, а часто и единственным проявлением целого ряда заболеваний, представляющих серьезную опасность для организма. Рассмотрим терминологию, обозначающую различные виды болевых ощущений. Невралгия – это острая, приступообразная, кратковременная, жгущая боль по ходу нерва («прострел»), которая возникает в результате сдавления нерва окружающими его тканями. Одонталгия - ощущение боли, локализуемое в зубах. Вегетативная боль (вегеталгия) — болевые синдромы, проявляющиеся при ирритации структур вегетативной нервной системы. Часто возникают при вовлечении в процесс сосудистой системы. Характеризуются упорным течением, жгучим характером, локальными вегетативными проявлениями и резистентностью к различным методам лечения. Одонтогенный болевой синдром объединяет в себя, во-первых, одонталгию (буквально обозначает «зубная боль»: греч. odontos - зуб + греч. algos боль), во-вторых, указание на [доказанное] наличие имевшегося в прошлом хронического одонтогенного очага инфекции, подвергшегося адекватной санации, и имеющего пространственную (т.е. топическую) и временную (т.е. причинно-следственную) связь с локализацией одонталгии, которая требует специфического неврологического лечения (в силу отсутствия положительного терапевтического эффекта от санирующих мероприятий). Миофасциальный болевой синдромом (МБС) – этим термином обозначают любые региональные проявления с отраженной болью, исходящие от мягких тканей ( мышцы, связки, сухожилия ). Название же «миофасциальный» означает, что основным источником боли является конкретная скелетная мышца. Для диагностики такого синдрома необходимо физикальное обследование и пальпаторное определение мышечных уплотнений (узлов), называемых триггерными точками в расположении связок, мышц. Черепные нервы, так же как и спинномозговые нервы относятся к периферическому отделу нервной системы. Они иннервируют кожу, мышцы, железы, внутренние органы в области головы. Некоторые из них имеют значительную протяженность и иннервируют внутренние органы, находящиеся в области шеи, груди и живота. Различают 12 пар черепных нервов. 1 пара – nervi olfactorii - обонятельный нерв - чувствительный. Двусторонние расстройства обоняния большого значения в неврологической практике не имеют, так как слишком часто являются результатом заболевания носовой полости и носовых ходов или бывают врожденными. Патологические процессы в лобной доле и на основании мозга ведут к односторонней аносмии или гипосмии. Раздражение височной доли вызывает иногда обонятельные галлюцинации, являющиеся предвестниками наступающего припадка джексоновской эпилепсии. Исследование проводится с помощью набора склянок с различными ароматическими веществами. 2 пара – зрительный нерв (II) nervus opticus - чувствительный. Зрительный нерв начинается в области зрительной части сетчатки диском зрительного нерва. Выходит из глазного яблока и проникает в полость черепа через зрительный канал, идет на основании мозга, где подвергается не полному перекресту, образуя хиазму. Перекрещиваются нервные волокна идущие от внутренних отделов сетчатки, волокна из наружных отделов проходят без перекреста. После хиазмы зрительные пути носят название зрительного тракта, который заканчивается в подкорковых центрах зрения это: латеральное коленчатое тело подушка зрительного бугра передние бугры четверохолмия. Проходят через заднее бедро внутренней капсулы и направляются к корковому концу зрительного анализатора. Названные пути проецируются на внутреннюю поверхность затылочной доли. При полном перерыве проходимости зрительного нерва наступает слепота на данный глаз (амавроз) с утратой прямой реакции зрачка на свет. Понижение зрения называется амблиопией. При поражении только части волокон зрительного нерва наступает ограничение полей зрения, выпадения в нем секторами или островками (скотомы). При полном разрушении хиазмы возникает полная двусторонняя слепота. Но поражение хиазмы может быть ограниченним, в этом случае наступает битемпоральная или височная гемианопсия. При повреждении только наружных углов хиазмы возникает биназальная гемианопсия. Гомонимные гемианопсии возникают значительно чаще при поражениях, локализующихся позади хиазмы, т.е. при поражении зрительных трактов, зрительного бугра, внутренней капсулы и затылочной доли. Для неврологической диагностики необходимо исследование полей зрения, остроты зрения глазного дна. Острота зрения исследуется при помощи специальных таблиц, поля зрения – периметром. Глазное дно - застой дисков зрительных нервов. 3 пара – глазодвигательный, n oculomotorius – двигательный нерв Ядро расположено на дне сильвиева водопровода, на уровне передних бугров четверохолмия. Этот нерв иннервирует следующие мышцы: поднимающую верхнее веко поворачивающую глазное яблоко вверх и кнутри двигает глазное яблоко кнутри поворачивает глазное яблоко кверху и несколькь кнаружи двигает глазное яблоко книзу и несколько кнутри иннервирует мышцу суживающую зрачок осуществляет функцию аккомадации При поражении наблюдаются следующие симптомы: птоз расходящееся косоглазие диплопия расширение зрачка паралич аккомадации (ухудшается зрение на близкое расстояние) нарушение конвергенции экзофтальм Методика исследования, можно виявить и нистагм. Важно иследование зрачковой реакции на свет. Проверяется прямая и содружественная реакции. 4 пара - блоковой nervus trochlearis – чисто двигательный нерв Волокна исходят из ядра, расположенного на дне сильвиевого водопровода на уровне задних бугров четверохолмия. Иннервирует единственную мышцу, которая поворачивает глазную мышцу кнаружи и вниз. Изолированное поражение наблюдается крайне редко, отмечается диплопия только при взгляде вниз. 6 пара – отводящий нерв n abducens – двигательный нерв Ядро расположено дорсально в варолиевом мосту на дне ромбовидной ямки. Иннервирует наружную прямую мышцу, отведение глазного яблока кнаружи. При поражении сходящееся косоглазие, невозможность поворота глазного яблока кнаружи, диплопия, особенно при взгляде в сторону пораженной мышцы. 5 пара – тройничный нерв (V) – n trigeminus –смешанный нерв Имеет в своем составе как чувствительные, так и двигательные волокна. Чувствительные волокна начинаются из мощного гассерова узла, расположенного в пирамидке височной кости, между листками твердой мозговой оболочки. Состоит из трех ветвей: n ophthalmicus n maxillaris n mandibularis Глазничный нерв (первая ветвь) иннервирует твердую мозговую оболочку, кожу лба, кожу теменной области, верхнее веко, спинки и верхушки носа. слизистую оболочку передних отделов носовой полости, слизистую лобной, клиновидной и решетчатой пазух, содержимое глазницы:глазное яблоко, конъюктиву, слезный аппарат. Верхнечелюстной нерв (вторая ветвь) иннервирует кожу нижнего века наружный угол глаза. |