Справочник практического врача под ред проф. В. В. Гриценко, проф. Ю. Д. Игнатова. Издательский Дом Нева

Скачать 5.72 Mb. Скачать 5.72 Mb.

|

|

Пробы на выявление проходимости глубоких вен Маршевая проба Дельбе—Пертеса (1906) В положении больного стоя, когда у него максимально наполняются подкожные вены, на верхнюю треть бедра накладывают жгут или манжетку манометра (50—60 мм рт.ст.), сдавливающие только поверхностные вены. Затем, просят больного быстро походить или помаршировать на месте в течение 5—10 минут. Если глубокие вены проходимы, а их клапаны, а также клапаны перфорантных вен полноценны — напряжение и опорожнение поверхностных вен наступает в течение 1 минуты. Если наполнение поверхностных вен в течение 5—10 минут не уменьшается и поверхностные вены остаются еще более дифференцированными, результат пробы надо оценивать осторожно, так как он не всегда указывает на непроходимость глубоких вен. Полученный результат может зависеть от неправильного проведения пробы (сдавление глубоких вен чрезмерно туго наложенным жгутом), наличия ниже жгута несостоятельных перфорантных вен, от наличия резко выраженного склероза вен, препятствующего спадению их стенок. Проба Мейо—Пратта, Пратта-1 (1941) После измерения окружности голени больного укладывают на спину и поглаживанием по ходу вен опорожняют их от крови. На ногу (начиная снизу) туго накладывают эластичный бинт, чтобы надежно сдавить подкожные вены. Больному предлагают встать и походить в течение 10—20 минут. При наличии непроходимости глубоких вен у больного во время ходьбы наблюдается появление усиливающихся болей. Увеличение окружности голени после ходьбы при повторном измерении также свидетельствует о непроходимости глубоких вен. При неясных и отрицательных результатах функциональных проб, когда необходимо уточнить анатомические изменения магистральных вен, особенно при выраженной индурации тканей, трофических язвах, рецидивах ВБ, отеках голени и бедра неясной этиологии врач амбулаторной сети должен воспользоваться инструментальными неинвазивными методами диагностики. А именно, ультразвуковой допплерографией, ультразвуковым ангиосканированием, цветовым допплеровским картированием, эхоконтрастным ангиосканированием, плетизмографией, флеботонометрией [1, 24, 30, 35, 37, 39]. В практике амбулаторного врача у больных ВБ и ХВН объем конечности можно оценить с помощью обычной градуированной ленты, которой измеряют длину окружностей на различных уровнях голени и бедра. В амбулаторной практике врач должен владеть всеми методами консервативного лечения ВБ и ХВН, которым в поликлинических условиях отводится основное место. Консервативное лечение ВБ решает следующие задачи: коррекция клапанной недостаточности глубоких, подкожных и перфорантных вен; улучшение микроциркуляции и перфузии тканей ,стимуляция лимфатического оттока; торможение активности лейкоцитов и синтеза медиаторов воспаления. 4.1.3. Компрессионное лечение Компрессионное лечение является единственным патогенетически обоснованным и безопасным методом консервативной терапии ВБ [13]. Эффект компрессионного лечения определяется следующими основными механизмами: снижением патологической венозной «емкости» нижних конечностей, обусловленным компрессией межмышечных венозных сплетений, поверхностных и перфорантных вен, улучшением функциональной способности недостаточного клапанного аппарата в связи с уменьшением диаметра вены, вследствие чего устраняется или уменьшается вертикальный рефлюкс и увеличивается скорость кровотока; возрастанием обратного всасывания тканевой жидкости в венозном колене капилляра и снижением ее фильтрации в артериальном за счет повышения тканевого давления. Результатом является регресс отека; увеличением фибринолитической активности крови за счет более интенсивной выработки тканевого активатора плазминогена. Этот механизм очень важен для профилактики и лечения острых венозных тромбозов [7,13,35,39,51]. Результатом правильно наложенного эластического бандажа является нормализация функции мышечно-венозной помпы нижних конечностей, улучшение гемореологии и микроциркуляции. Это в значительной мере устраняет такие проявления ХВН, как чувство тяжести, судороги в икроножных мышцах, способствует купированию отечного синдрома, создает благоприятные гемодинамические условия для заживления трофических язв и ликвидации явлений индуративного целлюлита, предотвращает развитие тромбоза глубоких и поверхностных вен. Эластическая компрессия показана при любой форме ХВН. В зависимости от характёра; патологии и преследуемых целей она может быть назначена на ограниченный или длительные срок. Эластическую компрессию на ограниченный промежуток времени назначают по следующим показаниям: хирургическое или инъекционное лечение ВБ; профилактика ХВН во время беременности предоперационная подготовка, направленная на улучшение трофики кожи, заживление язв или купирование явлений лимфатической недостаточности; профилактика острого венозного тромбоза после абдоминальных, ортопедических и других операций у больных ХВН [9,35,39,51]. Показаниями к длительной эластической компрессии являются: ПТФБ; врожденные аномалии развития венозной системы; хроническая лимфовенозная недостаточность при невозможности (по тем или иным причинам) радикальной хирургической коррекции [9,35,39,51]. Абсолютных противопоказаний к эластической компрессии не существует. В качестве относительного противопоказания можно рассматривать облитерирующие заболевания артерий со снижением давления на a.tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. Крайне редко отмечается непереносимость эластической компрессии вследствие повышенной чувствительности кожи. Эластичные бинты в зависимости от степени растяжения разделяют на три класса короткой (удлинение бинта не более чем на 70" % от исходной длины), средней (диапазон увеличения первоначальной длины при растяжении в пределах 70—140 %) и длинной (более 140 %) растяжимости. Эту характеристику указывают на упаковке бинта, и она является необходимой для правильного выбора изделия. Терапевтическое воздействие компрессионной повязки в значительной мере определяется свойствами формирующих ее бинтов. Для технической характеристики эластического бандажа введены следующие параметры: давление покоя — давление, создаваемое компрессионным бандажом во время мышечной релаксации; рабочее давление — давление, создаваемое при сокращении мышц. Наибольшую нагрузку венозное русло испытывает в вертикальном положении человека и во время ходьбы, когда постоянно чередуются фазы расслабления и сокращения мышц. Вот почему при ХВН для достижения лечебного эффекта необходим бандаж, обеспечивающий высокое рабочее давление при низком давлении покоя. Этому требованию удовлетворяют бинты короткой и средней растяжимости. Сфера применения эластичных бинтов длинной растяжимости должна быть ограничена профилактикой кровотечений и гематом в ближайшем периоде после хирургических вмешательств на венозной системе нижних конечностей. Основные показатели к использованию бинтов различной степени растяжимости представлены в таблице 4.2. [35,39]. Таблица 4.2. Показания к применению различных эластических бинтов

При наложении компрессионного бандажа необходимо учитывать распределение давления на поверхности конечности, определяющееся законом Лапласа: D=S/R, где D — создаваемое давление, S — сила натяжения эластического изделия, R — радиус поверхности, на которую накладываю повязку. Это означает, что необходимое для достижения терапевтического эффекта равномерное физиологическое (постепенно убывающее в проксимальном направлении) распределение давления на ткани возможно лишь при идеально цилиндрической форме конечности. В реальности же на сегментах конечности с малым радиусом (лодыжки, край стопы, передняя поверхность голени) компрессия всегда будет значительно выше по сравнению с относительно плоскими ее участками (тыл стопы, подлодыжечные и подколенная ямки). Указанные анатомические особенности определяют необходимость моделирования цилиндрического профиля конечности с помощью специальных латексных или поролоновых прокладок и валиков. Тем самым достигается лечебный эффект компрессии на участках с большим радиусом и профилактика гипертензионных пролежней и некрозов в зонах с малым радиусом. При создании компрессионного бандажа необходимо руководствоваться следующими основными принципами [35, 39]:

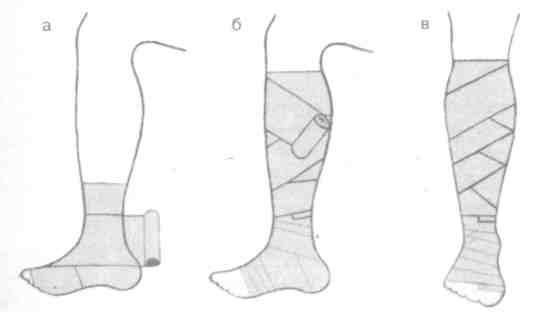

Рис. 4.1. Наложение компрессионного бандажа на стопе (сверху), переменный ход туров бинта на голени (снизу) (Е. Г. Яблоков и др., 1999).

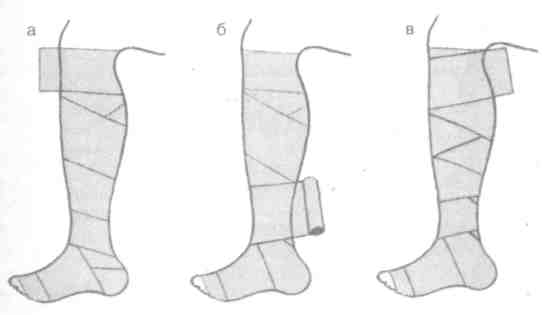

При правильно наложенной компрессионной повязке кончики пальцев в покое слегка синеют, а при начале движения восстанавливают свой обычный цвет. После наложения эластического бандажа пациенту рекомендуют тренировочную ходьбу в течение 20-30 минут. Если в этот промежуток времени появляются ишемические боли, требуется коррекция повязки. Способы формирования компрессионного бандажа Лечебные компрессионные бандажи накладывают на срок от одного дня до нескольких месяцев. Ежедневно сменяемая компрессионная повязка на голени, накладываемая врачом или пациентом, используется при любых формах и стадиях ХВН, в том числе и в случаях эпителизации ^ трофических язв. Для нее следует использовать бинты средней степени растяжимости. Бандаж необходимо накладывать утром, до подъема с постели, и снимать вечером перед сном. Основной задачей врача в данном случае является обучение пациента технике бинтования. Наибольшее распространение получили два способа формирования компрессионного бандажа на голени: по Сиггу и по Фишеру-Шнейдеру (рис. 4.2., 4.3.).  Рис. 4.2. Методика формирования повязки по Сиггу: а — бинтуется стопа и нижняя треть голени; б — накладывается второй бинт на голень; в — окончательный вид повязки (Е.Г. Яблоков и др., 1999).  Рис. 4.3. Компрессионный бандаж по Фишеру-Шнейдеру: а — наложен первый бинт; б — начало формирования второго слоя; в — окончательный вид повязки (Е. Г. Яблоков и др., 1999). Наряду с эластичными бинтами применяют другую разновидность изделий предназначенных для компрессионного лечения-. Речь идет о специальном медицинском трикотаже (гольфы, чулки, колготы), изготавливаемом с помощью машинной вязки по бесшовной технологии. Его принципиальными особенностями являются [35,39]:

Специальная пористая вязка медицинского трикотажа обеспечивает благоприятные условия для водного и температурного балансов кожи, что допускает его использование даже в жаркое время года. Положительными моментами также являются широкий ассортимент изделий (гольфы, чулки, колготы) и степеней их компрессии. Не менее важны высокие эстетические свойства современного лечебного трикотажа, позволяющие пациентам сохранять привычный уровень качества жизни при его применении. Медицинский трикотаж в зависимости от степени компрессии и предназначения, разделяют на профилактический, создающий давление на уровне лодыжек не более 18 мм рт. ст., и лечебный, который в зависимости от компрессионного класса обеспечивает давление на уровне лодыжек от 18,5 до 60 мм рт. ст. Классификация лечебного компрессионного трикотажа и показания к его использованию представлены в таблице 4.3.[39]. Величина давления, обеспечиваемая профилактическим трикотажем (до 18 мм рт.ст.) существенно ниже лечебного уровня компрессии. Для отличия лечебных изделий от профилактических последние имеют маркировку в денах. При выборе изделия врачи и пациенты должны четко представлять, что ден* — это исключительно техническая характеристика плотности изделия, зависящая от количества и качества эластичных волокон. Прямой корреляции между числом ден и степенью компрессии нет. Единственным отличием профилактических изделий от обычных декоративных является физиологическое распределение давления. _______ * ДЕН (сокращенно от ДЕНЬЕ) — внесистемная единица линейной плотности волокон или нитей, т.е. отношение их массы к длине. 1 ДЕН = 0,05 г / 450 м Таблица 4.3. Классификация лечебного компрессионного трикотажа и показания к его применению

|