Товароведение и экспертиза рыбы Родина. Т. Г. Родина товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов

Скачать 7.4 Mb. Скачать 7.4 Mb.

|

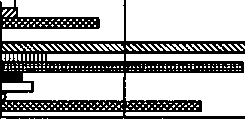

СтраныОбозначения: | — рыба свежая, охлажденная или мороженая - ракообразные и моллюски свежие, мороженые, сушеные и пр. | — рыба соленая, сушеная или копченая | — рыбные консервы и пресервы | | — консервы из ракообразных и моллюсков I — жир водных животных | — кормовая мука и бульоны  Китай Япония! 500 1000 1500 2000 2 500 3 000 Объем производства, тыс. т Рис. 1.1. Производство рыбной продукции в 10 ведущих рыбооб-3 500 Рабатывающих странах мира (подготовлен М.А. Подсосонной) ранных государств 25...30% общего объема вылова. Внутренние водоемы России дают 4... 6 %, включая товарное рыбоводство. Государственная политика Российской Федерации направлена на развитие внутреннего рыболовства и рыбоводства. Согласно оценке ФАО, по объемам промысла рыбы и морепродуктов Россия уступает Китаю, Японии, Перу, Чили и США. Квоты вылова рыбы и морепродуктов в зонах действия международных конвенций Россией не освоены. В дореволюционной России улов в 1913 г. составлял примерно 1 млн т, но был представлен ценными породами рыб (сельдевыми, лососевыми, тресковыми, осетровыми) и практически полностью использовался на пищевые цели. Увеличение в уловах доли малоценных пород рыб привело к снижению объема их пищевого использования. Как и в мировой практике, ныне в России около 30 % улова непригодно в пищу и направляется на кормовые и технические цели. В конце 1980-х гг. среднестатистическое душевое потребление рыбы в России достигло 21 кг в год. В настоящее же время оно составляет 10... 11 кг. Аналогичный уровень потребления рыбных продуктов в США, но значительно выше в Японии (около 60 кг), Дании (30 кг), Финляндии (около 23 кг), ряде других стран Европы. Добыча и обработка рыбы и морепродуктов в России ведутся по бассейнам: Дальневосточному, Северному, Западному, Каспийскому и Азово-Черноморскому. Основными производителями товарной рыбной продукции в России являются Дальневосточный регион, Северный и Поволжский экономические районы, Калининградская область. Добыча рыбы и производство продукции из морских и океанических рыб осуществляются судами и предприятиями рыбохозяйственной отрасли. Разведение и лов рыбы в реках и озерах находятся в ведении агропромышленного комплекса. Активно развиваются совместные предприятия с зарубежными фирмами, а также частное предпринимательство. Малые и частные предприятия занимаются преимущественно слабым посолом лососевых и сельдевых рыб, копчением, а также производством пресервов из разделанной рыбы и мелких рыб. Первое место в добыче и обработке рыбы и нерыбных гидробионтов занимает Дальневосточный регион. На его долю приходится 2/3 товарной рыбной продукции в России. Крупнейшими дальневосточными производителями являются Приморский край (более 30 % общего объема производства), Сахалинская область (16 %), Камчатка (14 %). В уловах преобладает минтай, но много и более ценных пород: лососевые, камбаловые, сардина иваси, тихоокеанская сельдь, сайра, крабы, мидии, морской гребешок, кальмары, морские водоросли. Хорошую добычу крабов, сайры, сардины иваси и других ценных пород дает рыбакам прибрежный шельф южных Курильских островов. Зернистая икра лососевых рыб, консервы из крабов в собственном соку, продукция из трубача и голотурии производятся предприятиями Дальнего Востока, расположенными на побережье Камчатки, Сахалина, Приморья, на Курильских островах, о-ве Попов в Японском море, а также в плавучих цехах. Непосредственно в море проводится обработка рыбы, в том числе производство консервов и пресервов, предприятиями Даль-морепродукта. Основные районы рыболовства: моря Тихого океана и открытый океан, а также Индийский океан. Северный рыболовный флот ведет промысел в Баренцевом и Белом морях, северо-западном, центрально-восточном и южном регионах Атлантики. В уловах треска и пикша, камбаловые, сельдевые, мойва, хек, атлантическая скумбрия, морской гребешок, водоросли. Уловы, в том числе тресковых, камбаловых, сельди, мойвы, перерабатываются замораживанием, частично посолом. Готовят консервы, в частности деликатесные «Печень трески натуральная». Порты приписки: Мурманск и Архангельск. Западный бассейн, частично утративший свою значимость, после отделения стран Балтии имеет порты Калининград и Санкт-Петербург. Флот добывает рыбу в восточной и северо-западной Атлантике, а также в Балтийском море. В уловах сельдевые, в том числе салака (балтийская сельдь) и килька (шпрот), сардины и скумбрия атлантические, ставрида, кальмары и другие виды рыб и морепродуктов. Выпускаются мороженая, соленая и копченая продукция, консервы, в том числе деликатесные «Шпроты в масле» и «Балтийские сардины в масле». Доля Каспийского бассейна в уловах невелика, но Каспийское море является мировой кладовой осетровых: белуги, севрюги, русского осетра, которые дают до 90 % мировых уловов осетровых. В связи со строительством гидросооружений произошло сокращение речного стока, вызвавшее снижение уровня Каспийского моря. В результате для рыбного хозяйства оказались потерянными 30 тыс. км2, что соответствует почти всей площади Азовского моря. Гидросооружения на Волге преградили путь к нересту проходным осетровым и стали препятствием для их воспроизводства. Проблема Каспийского бассейна состоит также в том, что с распадом СССР и образованием новых государств, имеющих выход к морю, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан подобно Ирану заявили о введении экономической зоны. При этом Россия потеряла более половины районов промысла кильки. Активный лов осетровых в последние годы привел к резкому снижению их запасов в Каспийском море. В уловах преобладают молодые особи невысокой упитанности. Большой ущерб запасам осетровых наносит браконьерский лов. Среди принимаемых мер наиболее эффективными являются международные соглашения о строгом ограничении промысла осетровых, борьба с браконьерством и аквакультура на стадии размножения рыбы. Наиболее ценная продукция Каспийского бассейна — икра и мясо осетровых рыб. Высоко ценятся балычные изделия из осетровых, вяленая и копченая продукция, особо популярна вяленая вобла. Основу улова на Каспии составляют кильки. Азово-Черноморский бассейн дает небольшой вклад в рыбное хозяйство России. Ухудшение гидробиологического режима Азовского моря отражается на воспроизводстве судака, леща, сазана и других частиковых — основных промысловых рыб. На Черном море Россия имеет лишь один крупный порт — Новороссийск. Основная промысловая рыба — шпрот, который идет преимущественно на кормовые цели. Однако объемы уловов шпрота, как и хамсы, резко сократились, так как теперь Россия имеет небольшую экономическую зону на Черном море. Океанический лов в центральных и южных районах Атлантики, а также в Индийском океане дает преимущественно сардины, ставриду, скумбрию. Промысловый лов проводится в крупных озерах: Байкале (омуль, хариус и др.), Онежском и Ладожском (частиковые, ко-рюшковые, снеток и др.), Ильмень, в озерах европейского Севера и Сибири, а также Волге, Доне, других европейских и сибирских реках России, которые дают ценные породы рыб, но качество их, прежде всего по показателям паразитарной чистоты, наличию пестицидов и токсичных элементов, зависит от экологической обстановки. Под особым контролем органов ветнадзора находятся карповые (особенно язь), вылавливаемые в водоемах бассейнов Оби и Иртыша, в связи с высокой зараженностью личинками опистор-хиса, а также щуковые и окуневые в бассейне Волги, потенциально опасные для человека из-за возможной зараженности личинками дифиллоботриид. Объемы производства пищевой рыбной продукции в современной России составляют 3,1 млн т (против 7,8 млн т в бывшем СССР в 1990 г.). Отрасль пережила глубокий экономический кризис. Ухудшилась структура выпускаемой продукции, возросла доля неразделанной рыбы, снизилась глубина разделки. Более 40 % предприятий отрасли оказались убыточными. Кроме того, значительная часть улова российских рыбаков не попадала на внутренний рынок, так как непосредственно из сетей продавалась за рубеж. Правительство вынуждено было ввести ограничения на экспорт рыбной продукции и проводить более жесткую политику по отношению к совместным предприятиям в сфере рыболовства. Экономические проблемы рыбохозяйственной отрасли, сокращение российских уловов не отразились отрицательно на рынке рыбной продукции и нерыбных морепродуктов. Транспортные тарифы послужили серьезным препятствием для поставок дальневосточной продукции в европейскую часть России, но открылись широкие возможности для импорта рыбы, рыбной продукции и нерыбных продуктов водного происхождения. Транспортные издержки при перевозке импортируемых товаров из стран Европы в 2...3 раза ниже, чем при завозе рыбопродуктов с Дальнего Востока из-за подорожания транспортных услуг в России. По мнению многих фирм, завозящих в центральные регионы рыбную продукцию с Дальнего Востока, расходы на транспортные услуги составляют до 40 % стоимости товара. Российский рынок рыбных деликатесов уверенно занят зарубежными производителями. Атлантические лососи, креветки, крабовые палочки и другие аналоги крабового мяса, полуфабрикаты из рыбного филе, пресервы из мидий и других морепродуктов, широкий ассортимент рыбных, рыбоовощных консервов и другой высококачественной продукции импортируются из стран Скандинавии (Норвегии и Швеции), Дании, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канады, Ирландии, стран Юго-Восточной Азии (Республики Корея, Китая, Вьетнама) и других стран мира. Россия экспортирует рыбные товары в десятки стран мира, преимущественно дальнего зарубежья: более чем в 20 стран Европы и некоторые страны Азии, Америки, Африки. В страны СНГ экспорт рыбных товаров проводится в небольшом объеме. В структуре экспортных поставок рыбной продукции из России 90 % составляет мороженая рыба. Наибольшие объемы поставок мороженой рыбы осуществляются в Республику Корея, Китай, Японию, на Украину. Постановлением Правительства РФ рыбные товары практически по всему ассортименту включены в перечень стратегически важных сырьевых товаров. Особенность рыбной отрасли состоит в том, что до 80 % улова рыбы и морепродуктов приходится на промысловые районы за пределами 12-мильной экономической зоны Российской Федерации, которой ограничивается таможенная территория. Реализация морской продукции, добываемой за пределами 12-мильной экономической зоны, включая открытые части Мирового океана и зоны иностранных государств, проводится непосредственно за рубежом с нарушением российских законов, регламентирующих экспорт, и создает условия для развития негативных явлений, подрывающих экономику страны. Рыбохозяйственная наука России возглавляется Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океа- нографии (ВНИРО, Москва). Активные исследования выполняются в региональных НИИ, дифференцированных по бассейнам: ТИНРО (Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Владивосток), ПИНРО (Полярный НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Мурманск), АтлантНИРО (Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Калининград), КаспНИРХ (Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Астрахань). Информационную работу в отраслевой науке проводит Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства. ГЛАВА 2 ОСНОВЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ И РЫБООБРАЗНЫХ 2.1. Место рыб в системе животного мира Все существующие на Земле животные разделены на типы. Животные, относящиеся к тому или иному типу, характеризуются определенным комплексом систематических признаков. Рыбы принадлежат к типу хордовых (Chordata) животных. Все животные этого типа имеют внутренний скелет, основой которого является прочный осевой стержень — хорда или позвоночник. У высших позвоночных хорда имеется только на ранних стадиях развития, а позднее она полностью замещается позвонками. У позвоночных животных кровеносная система замкнутая. Кровь заключена в сосуды и приводится в движение при помощи мышечного органа — сердца. У них имеются сложно устроенная нервная система и хорошо развитые органы чувств. Тип хордовых делится на два подтипа: бесчерепные (Acrania) и черепные (Craniata), или позвоночные (Vertebrata). К подтипу бесчерепных относится только один класс — ланцетники (Amphioxi). Это небольшие, длиной несколько сантиметров, полупрозрачные рыбообразные животные примитивного строения. В некоторых странах их вылавливают. Ланцетник близок к древнейшему предку позвоночных, имеет длину всего 5 см, тело вытянутое, с обоих концов заостренное; непарный плавник имеется только на конце хвостовой части. Его существенное отличие от всех остальных рыб заключается в отсутствии черепа. Подобно низшим животным ланцетник, если его разрезать на части, остается живым, и каждая часть может вырасти вновь. . К подтипу черепных относится основное многообразие рыб и рыбообразных. Подтип черепных делится на два надкласса: бесчелюстные (Agnatha) и челюстноротые (Gnathostomata). Бесчелюстные — это примитивные рыбообразные животные, обитатели морских и пресных вод. К бесчелюстным относят класс круглоротых (Cyclostomata), которые включают два подкласса — миног (Petromyzones) и миксин (Myxini). У круглоротых отсутствует костная ткань в скелете и в течение всей жизни сохраняется хорда. Они лишены челюстей и парных плавников. Рот круглый. Миксины имеют мало общего с рыбами, больше похожи на червей. Их длина до 20 см. Глаза в зачаточном состоянии, устройство обонятельного и слухового аппарата примитивно. Обычно ведут паразитический образ жизни внутри тела других рыб. Миноги распространены в морях и пресных водах всего земного шара. Ротовое отверстие имеет способность присасываться, плавательного пузыря нет. Морская минога имеет длину до 1 м, массу до 3 кг, водится во всех европейских морях, за исключением Черного моря, для метания икры заходит в реки. Европейская речная минога приблизительно вдвое меньше по длине, чем морская, обитает у берегов Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Отличается образом жизни от морской миноги тем, что подолгу живет в реках, периодически возвращаясь в море. Европейская ручьевая минога длиной 20...40 см часто передвигается в реках, присосавшись ртом к лососевым рыбам, при этом может вести паразитический образ жизни, питаясь кровью и мясом рыб, проникая внутрь тела. В личиночной стадии развития ручьевые миноги называются пескоройками. Миноги имеют промысловое значение: из них готовят деликатесную продукцию — кулинарную жареную и маринованную. К над классу |