Товароведение и экспертиза рыбы Родина. Т. Г. Родина товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов

Скачать 7.4 Mb. Скачать 7.4 Mb.

|

|

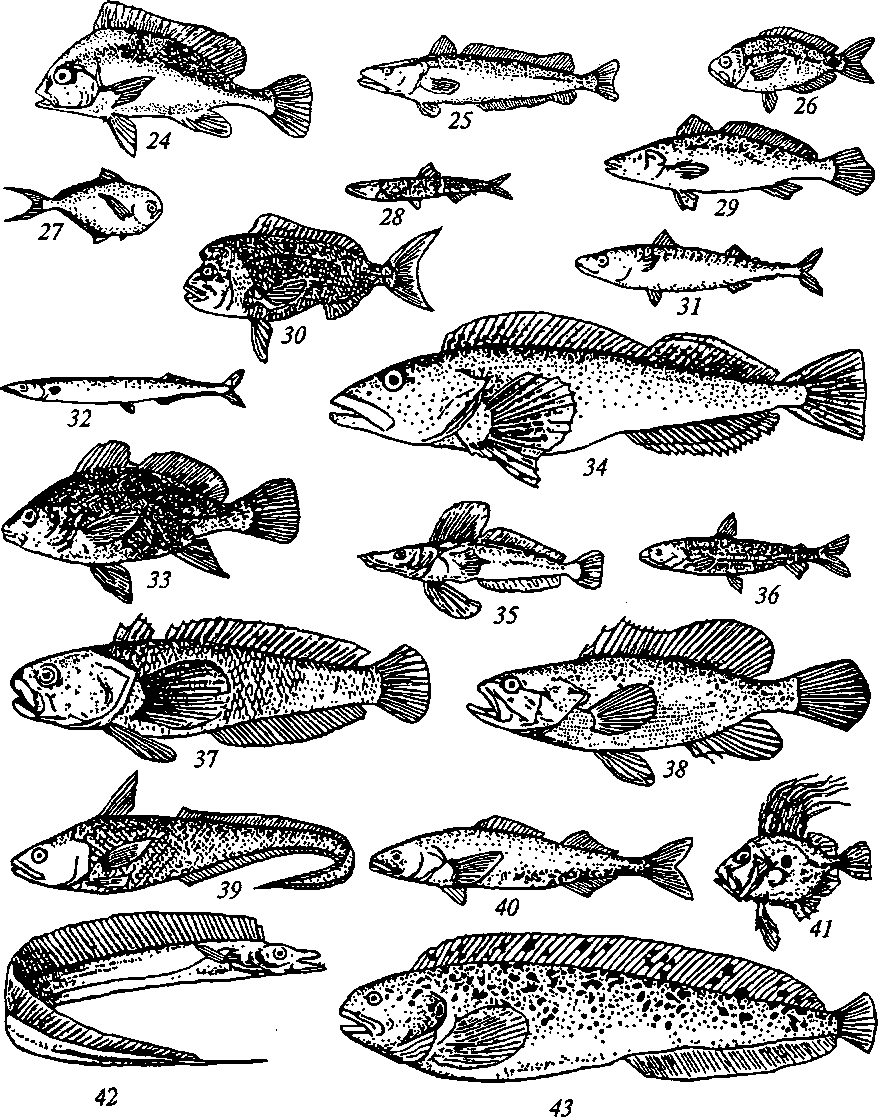

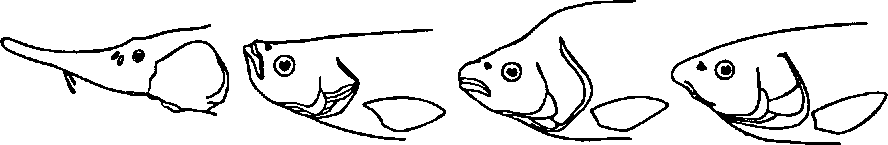

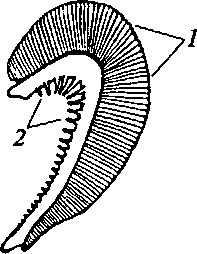

2.2. Внешняя организация и анатомия рыб. Признаки биологической идентификации объектов 2.2.1. Внешние особенности Рыбы — это низшие черепные позвоночные, холоднокровные животные, как правило, постоянно живущие в воде и дышащие при помощи жабр. В ихтиологии (науке о рыбах) существует следующая система классификации рыб и рыбообразных: Классы -» Подклассы —> Надотряды —> Отряды -» Подотряды -» -» Надсемейства -» Семейства -» Подсемейства -» Роды -» Виды -» -> Подвиды. В торговой практике рыб классифицируют главным образом по видам и семействам. Вид является основной систематической единицей водных позвоночных. Видом называют совокупность очень похожих друг на друга по внешним и биологическим признакам особей, свободно скрещиваемых между собой и дающих потомство. Близкие виды объединяются в роды, роды — в семейства. При товароведческой идентификации объектов промысла используют систематические признаки внешней организации рыб и рыбообразных (рис. 2.1) и некоторые анатомические особенности, например форму и окраску тела, характер кожного покрова (чешуйчатые рыбы или без чешуи), вид чешуи: циклоидная, ганоидная, ктеноидная, плакоидная; форму, количество и расположение плавников; наличие или отсутствие жирового плавника, число позвонков. Тело большинства рыб имеет продолговатую, слегка заостренную спереди форму. Оно лишено заметных выступов, которые мешали бы движениям в воде. У рыб нет резких границ между головой, туловищем и хвостовой частью. Границей между головой и туловищем считают наружную жаберную щель, между туловищем и хвостовой частью — местоположение анального отверстия (начала основания анального плавника). С учетом потребительских свойств в торговой практике у крупных ценных рыб выделяют также приголовок (часть туловища между жаберным отверстием и задним краем основания грудного плавника) и нарост (часть рыбы от конца туловища до начала средних лучей хвостового плавника). Форма тела обусловлена обитанием в водной среде и образом жизни. Большинство рыб, например скумбрии, тунцы, лососевые, сельдевые, тресковые, имеют веретенообразное или торпе-дообразное тело обтекаемой формы, слегка сжатое с боков, приспособленное к рассеканию воды, плаванию. Среди промысловых рыб и рыбообразных встречаются и другие формы тела, в частности уплощенная у камбаловых, лентовидная у сабли-рыбы, змеевидная у миног и угревых рыб. Форма тела рыбы служит надежным признаком видовой идентификации (рис. 2.2). Форма и размер головы различных рыб также разнообразны. В товароведении и технологии обращают внимание на размер головы, поскольку от этого зависит выход съедобной части. При определении вида учитывают форму, размер и положение рта; наличие, положение и характер зубов; размер глаз и другие признаки. Масса головы у тресковых может достигать 30... 35 % массы тела, у угревых — 7... 8 %, у сиговых — 9... 11 %, у окуневых — 16... 21 %. На голове различают следующие части: рыло — передняя часть головы до переднего края глаза; щека — участок от глаза до заднего края предкрышечной кости; лоб — промежуток между глазами. Форма головы может быть разнообразной и зависит от приспособленности рыбы к условиям питания. Например, акула-молот получила свое название по оригинальной форме головы. Некоторые рыбы имеют сильно вытянутое мечевидное рыло (например, севрюга), у других голова конически заостренная или слегка сжатая с боков или сверху вниз, у третьих — закругленная с боков и т.д. В головной части тела расположены рот, глаза, носовые и жаберные отверстия. Положение рта и его строение зависят от объектов питания и способа добывания пищи. Различают рот конечный (обе челюсти имеют одинаковую длину), верхний (верхняя челюсть короче нижней), нижний (находится на нижней стороне головы) (рис. 2.3); бывает полуверхний и полунижний рот. По своему положению рот может быть поперечным (линия рта параллельна оси тела) или косым (расположен под некоторым углом к оси тела). У некоторых рыб, например у карпа, леща, питающихся сравнительно мелкими объектами, рот снабжен выдвижной трубкой. У миног он лишен челюстей и имеет вид присасывательной воронки. Рыбы, питающиеся планктоном, имеют обычно верхний или полуверхний рот, у хищников чаще конеч- 22 23 Рис 2 2 Промысловые рыбы и 1 — русский осетр, 2 — горбуша (с нерестовыми изменениями), 3 — атлантиче-9 — морской окунь, 10 — вомер, 11 — окунь обыкновенный (речной), 12 — пристипома, 17 — треска, 18 — путассу, 19 — баттерфиш, 20 — сельдь-черно-когуб, 25 — мерлуза, 26 — морской карась, 27 — морской лещ, 28 — анчоус сайра, 33 — темный горбыль, 34 — терпуг, 35 — ледяная рыба, 36 — аргентина рыба, 41 — солнечник, 42 — сабля-  рыбообразные (по данным А.П.Козлова): ский лосось (семга); 4—лещ; 5—сазан; 6—корюшка; 7— ставрида; 8—судак; султанка (барабулька); 13 — пикша; 14 — пузанок каспийский; 15 — лобан; 16 — спинка; 21 — мойва; 22 — тунец синий; 23 — европейская бельдюга; 24 — слад-японский; 29 — рыба-капитан; 30 — зубан; 31 — скумбрия атлантическая; 32 — (серебрянка); 37 — нототения; 38 — серый мероу; 39 — макрурус; 40 — угольная рыба; 43 — зубатка пятнистая; ный рот, у рыб, питающихся донным бентосом, например у осетровых, — нижний рот. Встречаются исключения: у хищных акул рот расположен на нижней стороне головы. В зависимости от способа питания зубы у рыб могут быть расположены на костях челюстей, на сошнике (продолговатой кости, лежащей между нёбными костями), нёбных костях, на языке, губах и в глотке. Они бывают мелкие, или волосовидные; увеличенные, или клыковидные; резцовые и стреловидные. Глаза располагаются по бокам головы рыб. У взрослых камбал, ведущих лежачий образ жизни, оба глаза смещаются на одну сторону головы. У глубоководных рыб глаза часто скрыты под кожей и не функционируют. Атрофия глаз вызвана недостатком освещенности и компенсируется усилением органов осязания, вкуса,  а бег Рис. 2.3. Разное положение рта у рыб: а — рот на нижней стороне головы (осетр); б — верхний рот (чехонь); в — конечный рот (карась); г — нижний рот (подуст)  Рис. 2.4. Первая жаберная дуга костистой рыбы: 1 — жаберные лепестки; 2 — жаберные тычинки боковой линии. Позади глаз у акул, скатов, осетровых располагается по отверстию с каждой стороны. Это брызгальца — остаток нефункционирующей жаберной щели. У круглоротых носовые отверстия непарные, у акул ноздри находятся на нижней стороне головы, ближе к ротовому отверстию. У рыб, плавающих медленно, ноздри большие, у подвижных рыб ноздри маленькие. Для донных рыб роль обоняния более существенна, чем зрение: у налима носовые отверстия вытянуты в виде трубочек. Позади головы находятся жаберные щели, или отверстия. Жаберные отверстия всегда парные. У обыкновенных костистых рыб имеется одна пара наружных жаберных отверстий, у миног — семь пар, у акул — пять и более. Число пар жаберных дуг и количество тычинок на внутренней стороне первой дуги служат систематическим признаком идентификации (рис. 2.4). На голове и туловище рыб в большинстве случаев имеется боковая линия. Это сейсмосенсорный орган. Он бывает устроен по-разному: у плащеносных акул этот орган лежит в открытом желобке, у круглоротых — на поверхности тела, у сельдей — на голове в виде густой сети каналов, но у большинства рыб — в особом канале (рис. 2.5), проходящем от головы до хвоста вдоль всего тела. Этот канал сообщается с внешней средой при помощи отверстий, пробивающих чешуйки через определенные промежутки и составляющих видимую боковую линию. В стенках канала находятся чувствительные сосочки, соединенные с головным мозгом и нервами и воспринимающие силу и направление движения воды, присутствие подводных предметов и пр. Установлено, что рыбы с поврежденной боковой линией не чувствуют мельчайших обратных токов воды от подводных предметов, например от камней, и натыкаются на них, особенно в темноте. Орган боковой линии помогает рыбе ориентироваться в воде и воспринимать ее свойства — давление, температуру, соленость. Число чешуи на боковой линии, а также над и под ней служит одним из систематических признаков идентификации вида. Поэтому при описании систематических признаков внешней организации рыб боковую линию LL (от лат. Linia Lateralus) обозначают формулой. Например, формула боковой линии сазана LL 3539 5...6 показывает, что на боковой линии этого вида рыбы может быть от 35 до 39 чешуи, цифры 5...6 над чертой обозначают число рядов чешуи выше боковой линии, а цифры 5...6 под чертой отражают количество рядов чешуи ниже боковой линии. Боковая линия каспийской воблы обозначается формулой LL 42^47, 4...5 т.е. у каспийской воблы 42...47 чешуи имеют поры; над боковой линией имеется 6...8 продольных рядов чешуи, а ниже боковой линии до основания брюшных плавников — 4... 5 продольных рядов чешуи. В систематике и при идентификации видовой принадлежности учитываются также цвет боковой линии (более светлой или более темной окраски, чем тело) и ее форма. Обычно боковая линия одна, у терпуговых их несколько, у корюшки — неполная, т.е. тянется на протяжении всего нескольких чешуи. У некоторых рыб боковая линия образует изгиб, иногда прерывается. У сельди, кефали, бычков боковой линии на теле нет, но ее отсутствие возмещается развитой системой сейсмосенсорных канальцев на голове. Плавники служат для поддержания равновесия тела, участвуют в наклонах и поворотах рыбы, выполняют функцию киля и руля. Положение плавников на теле, их размеры и строение весьма различны у разных видов рыб и служат важными систематическими признаками. У осетровых сильно развита верхняя лопасть хвостового плавника, которая помогает наклонному положению этих рыб с нижним ртом при донном питании (см. рис. 2.1 и 2.2). При идентификации учитывают также число спинных и анальных плавников. Спинных плавников чаще бывает один (карповые, сельдевые) или два (окуневые), реже — три (тресковые). а б в Рис. 2.6. Типы плавниковых лучей: а — колючие; б — мягкие (7 — неветвистые; 2 — зазубренный; 3 — ветвистые); |