Конспекты по экономике гос и мун. Тема Предприятие основное звено рыночной экономики

Скачать 1.43 Mb. Скачать 1.43 Mb.

|

|

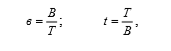

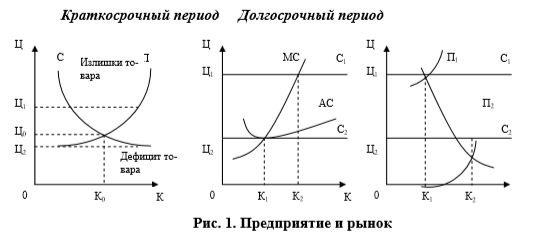

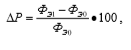

Тема 14. Производительность труда и конкурентоспособность государственных и муниципальных предприятий. План 14.1. Сущность, формы проявления и уровень производительности труда. 14.2. Конкурентоспособность предприятия. 14.3. Стратегия производительности труда и конкуренции предприятия. 14.1. Сущность, формы проявления и уровень производительности труда. Процесс возрождения рыночной экономики направлен на качественное преобразование всех сторон жизни общества. Он многосложен, многообразен по своему содержанию, а также по формам проявления и выражается в коренных фундаментальных общественных постоянно повторяющихся тенденциях. Одна из них - рост производительности труда, другая - развитие конкуренции. Объективно присущие различным хозяйственным системам, они обусловлены господствующими в том или ином обществе производственными отношениями. В нынешних условиях потребности отечественных товаропроизводящих предприятий в повышении производительности труда и конкурентоспособности серьезно возросли. Дело в том, что в России довольно продолжительное время уровень производительности труда уступал высокоразвитым странам. В дореволюционный период он составлял 11% от уровня производительности труда в промышленности США, 20% – в Англии, 21% – в Германии, 30% – во Франции. И хотя в последние десятилетия дореформенной России среднегодовые темпы роста производительности труда в 2,6 раза превышали соответствующий показатель США, - все же мы заметно уступали в достигнутом уровне. Особенно велико было отставание в сельском хозяйстве. Производительность труда в данной отрасли еще в 50-е гг. составляла в среднем 16% по отношению к соответствующей отрасли США. С 1950-го по 1960 гг. разрыв сократился на 14 пунктов, за последующее десятилетие - на 9 пунктов, а спустя еще две пятилетки - только на 2 пункта. К началу радикального реформирования экономики (1992 г.) в нашей стране он оставался на том же уровне. В последние годы разрыв между обоими государствами еще более возрос из-за ухудшения ситуации в отечественном сельском хозяйстве. В нем сохраняется весьма значительная доля ручного, тяжелого, малоквалифицированного труда, нередко достигающая 70% и более. Отсюда актуальность и значимость всестороннего изучения проблемы производительности труда, а заодно и конкурентоспособности предприятия. Преодоление затянувшегося в 90-е гг. общественно-экономического кризиса в России предполагает комплекс мер, которые неправомерно сводить лишь к повышению производительности труда. Однако и недооценивать последнее было бы серьезной ошибкой. Рост производительности труда является магистральным направлением решения коренных проблем перехода к социально-ориентированной рыночной экономике. По существу это главный реальный источник преодоления негативных последствий постсоветского периода. Это важнейший фактор необратимости проводимых реформ, а в конечном счете улучшения жизни народа. Под производительностью труда понимают степень плодотворности конкретного труда. Она измеряется количеством потребительных стоимостей, созданных в единицу времени, или величиной времени, затрачиваемого на единицу продукта труда. При этом различают производительность живого труда, определяемую затратами рабочего времени в данном производстве, на данном предприятии и производительность совокупного, общественного труда, измеряемую затратами живого и овеществленного (прошлого) труда. Повышение производительности труда имеет место тогда, когда доля живого труда уменьшается, а удельный вес овеществленного труда увеличивается. Этот рост происходит таким образом, что общая сумма труда, заключающаяся в товаре, сокращается. Дело в том, что масса живого труда уменьшается в большей степени, чем растет масса овеществленного труда. Совокупная экономия рабочего времени, взятая в соответствии с затратами и производственными ресурсами, характеризует эффективность производства. На предприятиях производительность труда измеряется показателем выработки продукции на одного работника или в единицу времени. В этих случаях показатель учитывает лишь экономию живого труда. В то же время производительность труда можно измерять также как отношение физического объема национального дохода к численности работников материального производства. Специфика данного показателя в том, что он прямо отражает экономию живого труда и косвенно - через объем национального дохода - экономию труда общественного. Отсюда наиболее общий подход определения производительности труда может быть выражен формулой:  (1) (1)где Пт – производительность труда; П – продукт в той или иной форме; Т – затраты живого труда. Сущность производительности труда можно понять глубже, если разобраться в формах ее проявления. Рассмотрим наиболее распространенные из них. Прежде всего производительность труда проявляется как сокращение затрат труда на единицу потребительной стоимости. Она показывает экономию рабочего времени, и важнейший момент здесь – абсолютное снижение трудовых издержек, необходимых для удовлетворения определенной общественной потребности. Отсюда ориентир предприятий на поиск методов экономии трудовых и материальных ресурсов, т. е. уменьшение числа работников на тех участках, где это возможно, а также экономия сырья, топлива и энергии. Она проявляется также как рост массы потребительных стоимостей, создаваемых в единицу времени. Здесь важный момент - результаты труда, которые означают не просто расширение объемов производимых товаров, но и повышение их качества. Следовательно, учет такого проявления производительности труда на практике предполагает широкое применение в бизнес – планировании и коммерческом стимулировании подходов, отражающих полезность, т. е. мощность, эффективность, надежность и т.п. Производительность труда проявляется и в виде изменения в соотношении затрат живого и овеществленного труда. Если в производственном процессе относительно шире применяется прошлый труд, по сравнению с живым, у предприятия имеются шансы повысить производительность труда, а значит и увеличить богатство общества. Правда, возможны различные варианты. В одном случае при уменьшении затрат живого труда издержки овеществленного труда на единицу продукции увеличиваются как относительно, так и абсолютно (при снижении совокупных затрат). В другом – затраты прошлого труда растут лишь относительно, но их абсолютное выражение падает. Такие процессы, например, наблюдают соответственно либо при замене ручного труда механизированным, либо модернизации устаревшей техники, реконструкции предприятий на основе более прогрессивных и эффективных средств производства. Большое влияние оказывает рост производительности труда на увеличение массы и нормы прибавочного продукта. Дело в том, что избыток продукта труда над издержками поддержания труда, а также образование и накопление на этой базе общественного производственного и резервного фонда – все это было и остается основой любого общественного, политического и умственного прогресса. И, наконец, производительность труда проявляется в форме сокращения времени оборота, что напрямую связано с экономией времени. Последнее при этом выступает как календарное время. Экономия в таком случае достигается путем сокращения времени производства и времени обращения, т. е. уплотнения сроков строительства и освоения производственных мощностей, оперативного внедрения в производство научно-технических достижений, ускорения инновационных процессов и тиражирования лучшего опыта. В итоге предприятие при тех же ресурсах живого и овеществленного труда получает конечные результаты в расчете на год выше, что равносильно повышению производительности труда. Отсюда учет фактора времени приобретает исключительно серьезное значение в организации и управлении, особенно в условиях высокого динамизма рыночной экономики, постоянных преобразований в ходе реформ, возрастания и осложнения общественных потребностей. Производительность труда является важным показателем в системе измерения эффективности производства. Система роста экономической эффективности производства, кроме повышения производительности живого труда, включает, по крайней мере, еще улучшение качества и структуры продуктов, снижение материалоемкости и увеличение фондоотдачи. В то же время на нее важное влияние оказывают величина и особенно качество фондовооруженности труда, т.е. мера оснащенности труда основным капиталом. Фондовооруженность, в свою очередь, измеряется отношением величины стоимости основного капитала к затратам живого труда (численность работников).  (2) (2)где Фв – фондовооруженность; Ф – величина стоимости основного капитала. Эту зависимость следует принимать во внимание при рассмотрении влияния производительности труда на общую эффективность производства. Дело в том, что эффективно не любое повышение производительности труда, а только такое, когда экономия живого труда окупает дополнительные затраты на рост его технической оснащенности, причем в возможно более короткие сроки. Фондоотдача характеризует эффективность использования основного капитала. Она измеряется количеством произведенных товаров, приходящихся на данную величину основного капитала:  (3) (3)Между производительностью труда, фондоотдачей и фондовооруженностью существует тесная связь, которая может быть выражена формулой:  (4) (4)Из этой зависимости вытекает, что производительность труда повышается при условии, если растут фондоотдача и (или) фондовооруженность. Она падает в обратной зависимости. В то же время, если производительность труда растет быстрее, чем его фондовооруженность, то растет фондоотдача. И, наоборот, фондоотдача падает, если динамика производительности труда отстает от роста фондовооруженности. По мере научно-технического прогресса, совершенствования производства доля затрат общественного труда увеличивается, поскольку растет оснащенность работника все новыми средствами труда. Однако основная тенденция заключается в том, что абсолютная величина затрат как живого, так и общественного труда на единицу продукции сокращается. Именно в этом состоит сущность повышения производительности общественного труда. Уровень производительности труда характеризуется двумя показателями. Во-первых, выработкой продукции в единицу времени. Это прямой, наиболее распространенный и универсальный показатель производительности труда. В зависимости от того, в каких единицах измеряется объем продукции, различают определенные выработки в натуральных показателях, а также показателях нормированного рабочего времени. Во-вторых, трудоемкостью изготовления продукции, которая выражает затраты рабочего времени на создание единицы продукции. Это обратный показатель, который определяется на единицу продукции в натуральном выражении по всей номенклатуре товаров и услуг. Он имеет ряд преимуществ. Устанавливает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми затратами. Исключает влияние на показатель производительности труда изменения в объеме поставок по кооперации, организационной структуре производства. Позволяет тесно увязать измерение производительности с выявлением резервов ее роста, сопоставить затраты труда на одинаковые изделия в разных цехах предприятия. Данные показатели выработки и трудоемкости могут быть представлены следующими формулам:  где в – выработка продукции в единицу времени; t – трудоемкость изготовления продукции; В – стоимостной объем произведенной продукции (р.) – Различают разные виды трудоемкости. Технологическая трудоемкость (tТEX) включает все затраты основных рабочих. Трудоемкость обслуживания производства (tОБС) включает затраты труда вспомогательных рабочих. Производственная трудоемкость отражает затраты труда всех (основных и вспомогательных) рабочих. Трудоемкость управления производством (tУПP) составляется из затрат труда ИТР, служащих, обслуживающего персонала и охраны. Полная трудоемкость (tПОЛ) представляет собой затраты труда всех категорий промышленно-производственного персонала:. 14.2. Конкурентоспособность предприятия. Под конкурентоспособностью предприятия понимают его способность участвовать в экономическом состязании товаропроизводителей за наиболее выгодные сферы вложения капитала, рынка сбыта, источники сырья. Эти производители заинтересованы в достижении максимальной прибыли путем завоевания предпочтений потребителей. Как известно, рыночный механизм предложения и спроса доводит пожелания потребителей до предприятий-изготовителей товаров, а через них и до поставщиков ресурсов. Поэтому важнейшей составляющей конкурентоспособности предприятия является конкурентоспособность товара. Последняя представляет собой способность товара отвечать требованиям рынка. Ее главными составляющими являются технический уровень товара, уровень маркетинга и рекламно-информационного обеспечения, соответствие требованиям потребителя, техническим уровням и стандартам. Огромное значение в этом имеет организация сервиса, авторского надзора, гарантийного обеспечения, обучение персонала приобретающей стороны. Конкурентоспособность сильно зависит от сроков поставок (разработки, создания, продажи), от сроков гарантий, от цен и условий платежей, от своевременности появления данного товара на конкретном рынке. Среди наиболее общих факторов следует назвать политическую и экономическую ситуацию в данном регионе. Оценка конкурентоспособности товара производится на основе сравнения, сопоставления данного товара с продукцией других фирм, которая получила признание, высокую оценку и обладает в данный период времени высокой конкурентной способностью. Такой же подход практикуется и при оценке конкурентоспособности предприятия. При этом используется определенная система показателей, без которой по существу было бы невозможно само сравнение. Показатели конкурентоспособности – это совокупность критериев количественной оценки конкурентоспособности товара (или предприятия). Для оценки применяют систему единичных, групповых (сводных) и интегральных показателей. Единичный показатель – процентное отношение величины какого-либо технического или экономического параметра к величине того же параметра, при котором конкретный элемент потребности теоретически полностью удовлетворяется. Групповой показатель – объединяет единичные показатели и характеризует степень удовлетворения потребности в целом. Интегральный показатель есть численная характеристика конкурентоспособности товара (или предприятия). Выражается как отношение группового показателя по техническим параметрам к групповому показателю по экономическим параметрам. В наше время по существу общепринятым стал подход, согласно которому различают четыре классических модели конкуренции: совершенная (чистая), монополистическая, олигополистическая конкуренция и чистая монополия. Чистая или совершенная конкуренция имеет место при наличии очень большого количества предприятий, реализующих стандартизированную продукцию. В этом случае контроль над ценами отсутствует, спрос отличается эластичностью, неценовые методы конкуренции не практикуются, препятствия для организации бизнеса практически отсутствуют. Остальные три вида относятся к несовершенному виду конкуренции. Монополистическая конкуренция развивается при довольно большом количестве предприятий, реализующих дифференцированную продукцию. При этом диапазон контроля цен узок, спрос эластичен, используются неценовые методы, входной барьер в отрасль невелик. Олигополистическая конкуренция проявляется при небольшом количестве предприятий. Здесь преимущественно неценовая конкуренция и имеются существенные препятствия для организации нового бизнеса. Чистая монополия представлена одним предприятием, выпускающим уникальную продукцию, не имеющую эффективных заменителей. В этом случае контроль над ценами значителен, спрос неэластичен, вход в отрасль для других фирм заблокирован. Как видим, на фоне этих четырех основных видов существуют также вторичные, сопутствующие формы конкуренции. О них уже говорилось при перечислении основных. Это ценовая конкуренция, основанная, главным образом, на снижении цен, и неценовая конкуренция, ориентирующаяся на совершенствование качества продукции и условий ее продажи. Кроме того, выделяют недобросовестную конкуренцию, при которой используются методы, связанные с нарушением принятых на рынке норм и правил. Что это за нарушения? Таковы, в частности, неправомерное получение, самовольное использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или торговой информации, распространение ложных сведений и рекламной или иной информации относительно способа, места изготовления товара, его качества, указания (утверждения), вводящие общественность в заблуждение относительно технических характеристик, свойств, способа изготовления продукта, его пригодности к применению, количества или стоимости товара. Недобросовестная конкуренция связана также с действиями способными вызвать «смешение понятий» в отношении деятельности и продукта деятельности конкурента. Она проявляется также в ложных утверждениях, способных дискредитировать конкурирующее предприятие, его промышленную или торговую деятельность. Применяется также замалчивание важной для потребителя информации и иные действия, направленные на вытеснение с рынка других лиц. И, наконец, хищническая конкуренция. Сюда относятся продажа товаров по ценам ниже себестоимости (демпинг), установление контроля над деятельностью конкурента с целью прекращения этой деятельности, злоупотребление господствующим положением на рынке, ограничения поставок конкретных товаров или услуг в результате умышленного сокращения производства, введение ограничительных условий и заключение агентских соглашений при сбыте продукции, тайный сговор на торгах, копирование продукции конкурентов, нарушение качества, стандартов и условий поставок товаров и услуг. Механизм рыночного регулирования конкурентных отношений в рамках каждой отдельной модели имеет существенные отличия. Например, в условиях совершенной (чистой) конкуренции, когда ни один продавец, не в состоянии оказывать заметного влияния на формирование цены спроса, равновесная цена (Ц0) определяется совокупным спросом (С) и совокупным предложением (П) товара на рынке (рис. 1).  Это означает, что на краткосрочном интервале времени повышение равновесной цены (Ц1 > Ц0) приведет к перепроизводству и созданию излишков товаров, а занижение цены (Ц2 < Цо) – к созданию дефицита. Однако, поскольку «вход» и «выход» из отрасли никак не ограничен, экономическая прибыль (убытки) в долгосрочном периоде для абсолютного большинства предприятий сведется к нулю (рис. 1). Это произойдет из-за того, что цена установится на равновесном уровне Цо, для которого объем товара, нашедшего спрос, будет равен объему товара, предложенного потребителями КО. В итоге продавцы товаров будут довольствоваться только нормальной прибылью, удерживающей предпринимателя в данном бизнесе. При этом на рынке совершенной (чистой) конкуренции останутся те предприятия, величина издержек которых позволяет получить нормальную прибыль при равновесной цене Цо. Таким образом, если рынок совершенной (чистой) конкуренции находится в равновесном состоянии, цена товара падает до минимального уровня и приближается к стоимости факторов производства. Если допустить, что в долгосрочном периоде технология, а также стоимость факторов производства останутся неизменными, издержки производства и реализации будут снижены до минимально возможного уровня и, следовательно, равновесная цена будет минимально возможной в данных рыночных условиях. Конечно, такой схематичный подход абстрактно-условен. Он не позволяет описать реально существующий рынок, который в действительности богаче, сложнее. Однако обозначенная модель совершенной (чистой) конкуренции позволяет все же довольно глубоко анализировать реальные рынки, где конкуренция ограничена различными объективными и субъективными причинами. Тем более это важно, если учесть, что по оценкам исследователей именно данный рынок охватывает почти 75% всех предприятий в экономически развитых странах. В отечественных условиях развитие конкурентоспособности предприятий по существу складывается в ходе проводимых экономических реформ по возрождению рынка. К первым практическим мерам в данном направлении следует отнести принятие Федерального закона «О конкуренции и ограничении монопольной деятельности на товарных рынках». Затем был сформирован список монополистов, в который вошло большое число предприятий и объединений, доминировавших на федеральном и региональном рынках. Следующий шаг – создание госкомитета по антимонопольной политике (ГКАП) и поддержке новых экономических структур. Далее была предложена государственная программа демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках РФ. Были разработаны условия квалификации доминирующего положения предприятия на отечественном рынке. Что это за условия? Если доля предприятия на рынке (Д) меньше или равна 35%, то оно не является доминирующим на данном товарном рынке. Вариация этой доли от 35% до 65% означает, что доминирующее положение предприятия должно быть доказано ГКАП или его территориальным управлением. И, наконец, при условии, что Д > 65% предприятие однозначно признается доминирующим на рынке, если оно само не докажет обратного. Опыт последних лет подтверждает усиление конкуренции во всех сферах рыночной деятельности. Функционирование почти 3 млн предприятий, среди которых подавляющее число новых, либерализация импорта, образование рынка капитала, акционерных предприятий, корпораций, внедрение в российский рынок иностранных компаний – все это значительно осложнило ситуацию. Увеличение предложения товаров и услуг, с одной стороны, и уменьшение спроса – с другой, создали условия, в которых конкуренция стала обыденным делом. Вместе с тем конкурентоспособность большинства отечественных предприятий очень низка. Они не готовы к активному состязанию даже между собой, не говоря уже о соперничестве с зарубежными фирмами. В условиях либерализации цен и скачка инфляции промышленность оказалась в таком тяжелом положении, что сколько-нибудь серьезные инновации, связанные с усилением конкурентной позиции предприятий, стали невозможны. То же характерно и для сельского хозяйства, где, помимо всего прочего, господствуют диспаритет цен и диспаритет доходов. Это касается и некоторых других отраслей экономики. Тем не менее выход из тяжелого финансового положения может быть найден лишь на пути создания конкурентоспособного производства, ориентированного на нужды потребителей. И в этом смысле, конкуренция является не только дестабилизирующим фактором, но и условием выживания предприятия. 14.3. Стратегия производительности труда и конкуренции предприятия. Определение путей роста производительности труда любого государственного или муниципального предприятия, включая корпорацию (как форму акционерного общества, созданную для защиты каких-либо привилегий его участников), является важным этапом его аналитической работы. Поэтому в отечественной практике получила распространение конкретная классификация резервов повышения производительности труда. Повышение технического уровня производства. Среди его основных направлений - механизация и автоматизация производства, внедрение новых технологических процессов, улучшение конструктивных свойств изделий, повышение качества сырья и новых конструктивных материалов, внедрение новых источников энергии, «онаучивание» производства. Улучшение организации производства и труда. Оно предусматривает совершенствование существующей и формирование новой рабочей силы, повышение норм и зон обслуживания, уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы, предотвращение текучести кадров, упрощение структуры управления, механизацию учетных и вычислительных работ; изменение рабочего периода; повышение уровня специализации производства. Изменение внешних, природных условий. Речь идет о социализации, приспособлении к потребностям современного труженика, о достижении экологического равновесия. При этом перемены нужны не только в условиях добычи угля, нефти, газа, руд, торфа, в содержании полезных веществ, но и сельского хозяйства, транспорта и других отраслей. Структурные изменения в производстве. Они включают изменение доли отдельных видов продукции, трудоемкости производственной программы, удельного веса покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, рост веса новой продукции. Создание и развитие необходимой социальной инфраструктуры. Она призвана решать финансовые проблемы, проблемы своевременной оплаты труда и много других вопросов, направленных на удовлетворение потребностей предприятий, трудовых коллективов и их семей. Прирост производительности труда за счет увеличения объемов производства и изменения численности работников можно определить по формуле: где ∆В – доля прироста выпускаемой продукции на предприятии в данный период; ∆Рn – доля уменьшения численности работников предприятия. Рост производительности труда работающих на предприятии за счет увеличения удельного веса кооперативных поставок продукции определяется с помощью формулы:  (2) (2)где dk1, dk0 – удельный вес корпоративных поставок и валовой продукции предприятия соответственно в базовом и планируемом периодах (в %). Рост производительности труда за счет лучшего использования фонда рабочего времени рассчитывается по формуле:  (3) (3)где ФЭ1, ФЭ0 – эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего соответственно в базисном и планируемом периодах (в чел.- час.). Отдельное предприятие, определяя необходимое количество рабочих, которых следует нанимать, должно определить цену спроса на труд, т.е. уровень заработной платы. Цена же спроса на любой фактор производства и труд зависит от его предельной производительности. Последняя представляет собой приращение объема выпускаемой продукции, вызванное использованием дополнительной единицы труда при фиксированных остальных условиях. Она исчисляется, исходя из предельного продукта труда, под которым понимается прирост продукции, произведенной в результате найма еще одной дополнительной единицы труда. Следовательно, руководство предприятия, исходя из необходимости оптимизации всех привлекаемых ресурсов, будет применять или вытеснять труд, достигая уровня предельной производительности. Дело в том, что трудно вынудить предприятие поступить иначе, так как под угрозой оказывается интерес его выживания в конкурентной среде. В такой ситуации возможны различные варианты. Для предприятия-аутсайдера рынка можно предложить несколько направлений повышения конкурентоспособности. Во-первых, радикальную реорганизацию путем пересмотра используемых базовых стратегий конкуренции. Во-вторых, увеличение дохода за счет повышения цен и расходов на маркетинг. В-третьих, снижение издержек и всемерную экономию. В-четвертых, сокращение активов. В-пятых, комбинирование различных методов. Правда, в реальной действительности большинство предпринимаемых мер по выходу из кризисной ситуации оказываются тщетными. Существующие исследования 64 компаний, относящихся к 8 базовым отраслям США показывают, что ни в одной из них не произошло успешного восстановления бизнеса. Предприятие, имеющее слабую конкурентную позицию, располагает, по существу, тремя основными выходами из такой ситуации. Ему предстоит повысить свою конкурентоспособность на основе работы с дешевой продукцией либо путем использования новых методов дифференциации. Эффективен метод сохранения и удержания объемов продаж, доли рынка, рентабельности и конкретной позиции на существующих уровнях. Наконец, важны реинвестиции в бизнес на уровне едва достаточного минимума. Их цель - получить краткосрочные прибыли и (или) максимизировать краткосрочный приток средств. Предприятие, имеющее сильную конкурентную позицию, призвано заниматься дальнейшим поиском свободной рыночной ниши и сконцентрировать усилия на том, чтобы она позволяла наращивать собственный потенциал. Для такого рода предприятий возможно также приспособление к конкретной группе потребителей. Еще один путь - создание лучшего товара. Не исключается и следование за лидером. Иногда практикуется захват небольших фирм. И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов создание позитивного отличительного имиджа данного предприятия. Конкурентоспособность на рынке требует ее поддержания, а иногда даже улучшения. Для этого лидеру необходимо, как минимум, продолжение наступательной экономической политики, сохранение текущих позиций, конфронтация с конкурентами. В любом случае, какую бы позицию предприятие ни занимало в рыночной среде, важным условием его выживания и повышения конкурентоспособности является рост производительности труда. Именно более высокая производительность труда всегда обеспечивала и обеспечивает преимущества, а в конечном счете победу не только отдельным предприятиям, их объединениям, отраслям, но и странам. Важным средством контроля при этом является конкуренция товаропроизводителей, без которой невозможна сама рыночная экономика и неуклонный рост производительности труда. Контрольные вопросы 1. Дать определение «производительность труда» как научной категории. В чем ее суть? 2. Что такое фондовооруженность и фондоотдача? Какая существует связь между ними и производительностью труда? 3. Как следует понимать трудоемкость изготовления продукции и какая она бывает? 4. Каково содержание конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности товара? Какие существуют показатели конкурентоспособности? 5. Охарактеризуйте классификацию резервов повышения производительности труда. Что означает каждая из ее составляющих? Рекомендуемая литература 1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 91119. 2. Мацкуляк И.Д. Экономика: научные очерки. Изд.2-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2005.С. 258 – 291. 3. Финансы, налоги и кредит: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2007.С.103-123. |