Мех_нефиз_240_24.10.2011. Мех_нефиз_240_24.10. Учебнометодический комплекс по дисциплине для нефизических специальностей Лабораторный практикум Абакан 2011 ббк 22. 2я73

Скачать 1.9 Mb. Скачать 1.9 Mb.

|

|

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» МЕХАНИКА Учебно-методический комплекс по дисциплине для нефизических специальностей Лабораторный практикум Абакан 2011 ББК 22.2я73УДК 531 (07)М55 Печатается по рекомендации Методического совета и по решению Редакционно-издательского совета ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»

М55 Механика: учебно-методический комплекс по дисциплине для нефизических специальностей. Лабораторный практикум / сост. С. Л. Гафнер, Л. В. Редель, Ю. Я. Гафнер. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова». – 2011. – 73 с. В пособии приводятся описания 14 лабораторных работ раздела «Механика» по дисциплине «Физика» для нефизических специальностей. В описании каждой лабораторной работы рассматриваются теоретические основы изучаемого явления, раскрывается методика его экспериментального исследования, даются рекомендации по обработке и анализу полученных результатов, приводятся контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Биоэкология», «Городское строительство и хозяйство», «Технология и предпринимательство», «Информационные системы и технологии» и др., а также для направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Агрономия» и многих других бакалавров. © ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2011 © С. Л. Гафнер, Л. В. Редель, Ю. Я. Гафнер, составление, 2011 ПРЕДИСЛОВИЕ В данном пособии обобщен многолетний опыт кафедры общей и экспериментальной физики Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова по организации и проведению лабораторного практикума по механики в рамках курса физики для нефизических специальностей. Содержание лабораторного практикума соответствует программам высшего профессионального образования по специальностям: 020803 - Биоэкология, 270105 - Городское строительство и хозяйство, 230201 - Информационные системы и технологии и др., а также для направлений подготовки 230100 - Информатика и вычислительная техника, 110200 – Агрономия, 050100 - Технология и многих других бакалавров. Направленность лабораторного практикума определяется, прежде всего, изучением наиболее общих вопросов механики, использования значительного количества разнообразных физических приборов и оборудования. Описание лабораторных работ и контрольные вопросы составлены таким образом, чтобы стимулировать самостоятельную работу студентов с дополнительной литературой. В целях более правильного сочетания проведения лабораторных работ и чтения лекционного курса лабораторные работы, описанные в данном пособии, группируются по циклам. В процессе подготовки к лабораторной работе студент должен заранее познакомиться с ее описанием, теорией изучаемого явления и подготовить бланк отчета. На бланке указываются название лабораторной работы, ее цели, перечень используемых принадлежностей, приводится схема экспериментальной установки. Записываются рабочие формулы с расшифровкой всех величин, входящих в них, чертится таблица измеряемых величин. Перед проведением эксперимента студент должен получить допуск к работе. Для этого необходимо предоставить преподавателю подготовленный бланк отчета и ответить на контрольные вопросы по теории исследуемого явления, а также на вопросы по содержанию лабораторной работы и методики эксперимента. В отчете по лабораторной работе должны быть приведены примеры расчета исследуемых величин, необходимые графики, оценки погрешностей измерения. В конце отчета формулируются выводы относительно выполнения целей работы, соответствия экспериментальных результатов табличным данным или теоретическим оценкам. Оформленный отчет должен быть предоставлен преподавателю на следующем занятии. ЦИКЛ 1. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ Лабораторная работа 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПЛОТНОСТИ ТЕЛ Цели работы: изучить устройство штангенциркуля, технических весов и приобрести навыки их использования, повторить простейшие способы измерения плотности. Приборы и принадлежности: штангенциркуль, технические весы с разновесами, мензурка, набор образцов (правильной и неправильной формы). Библиографический список: [3] § 39; [7] § 1.3.1; [8] § 5. Введение Одной из важнейших характеристик твердых тел в механике является их масса. Различают инертную массу тел, которая служит мерой инертности тел (тела с большей массой ускоряются медленнее, чем тела с меньшей массой при действии на них одинаковой силы) и гравитационную массу, которая характеризует интенсивность притяжения объектов друг к другу по закону всемирного тяготения. В настоящее время считают, что с очень высокой степенью точности инертная и гравитационная массы совпадают. Притяжение тел к Земле приводит к тому, что тела начинают действовать с определенными силами на опоры или подвесы, на которых они закреплены. Сила, с которой тело действует на опору или подвес, называется весом тела. Вес тела в основном определяется его массой (в простейшем случае Различные тела могут иметь одинаковые массы и, следовательно, весить одинаково, при этом геометрические размеры их могут сильно отличаться. Отношение массы тела mк его объему V называется плотностью: Плотность является важной величиной, характеризующей материал, из которого изготовлено данное тело. Она зависит от массы атомов, из которых состоит тело, и от плотности упаковки атомов в веществе. Одно и то же вещество в разных агрегатных состояниях имеет разную плотность: плотность растёт при переходе из газообразного состояния в жидкое и при затвердевании жидкости. Правда, вода является исключением из этого правила, её плотность при затвердевании уменьшается. Плотности некоторых веществ приведены в таблице 1.1. Таблица 1.1

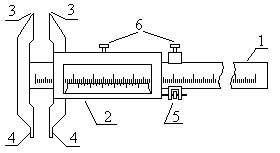

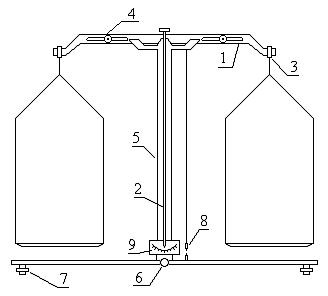

Для расчета плотности твердого тела по формуле (1.1) необходимо знать массу тела m и его объем V. Масса тела может быть измерена при помощи весов: где Р – вес тела и g (≈ 9,81 м/с2) – ускорение свободного падения. Обычно шкала весов уже проградуирована в единицах массы (килограммах). Определение объема твердого тела представляет собой более сложную задачу. Можно воспользоваться методом Архимеда, т.е. приравнять объем твердого тела к объему жидкости, вытесненной этим телом. Для тел правильной геометрической формы (цилиндр или параллелепипед) объем тела может быть рассчитан. Так, объем тела цилиндрической формы равен произведению площади его основания на высоту: где R – радиус и D – диаметр основания цилиндра; h – его высота. Объем тела в форме прямоугольного параллелепипеда равен: V = а b с, (1.4) где а, b и с – стороны параллелепипеда. Подставляя соотношения (1.3) и (1.4) в формулу (1.1), получим рабочие формулы для расчёта плотностей: и Описание приборов Для повышения точности измерения масштабные линейки дополняются специальной шкалой – нониусом (линейным или круговым). Нониус изготавливают так, что длина N делений на нониусе равна длине kN – 1 делений основной шкалы: ан N = аш (kN – 1), (1.7) где k – целое число (k= 1,2,3…), аш и ан – длина малого деления основной шкалы и нониуса соответственно. Наименьшая длина, которую можно измерить с помощью масштабной линейки с нониусом, равна Ш  тангенциркуль. Штангенциркулем измеряют линейные размеры тел небольших длин, когда измерения не требуют высокой точности. Основная часть штангенциркуля (рис. 1.1) – линейка 1 с масштабом. Вдоль линейки скользит подвижная рамка 2, на которой нанесены деления нониуса. тангенциркуль. Штангенциркулем измеряют линейные размеры тел небольших длин, когда измерения не требуют высокой точности. Основная часть штангенциркуля (рис. 1.1) – линейка 1 с масштабом. Вдоль линейки скользит подвижная рамка 2, на которой нанесены деления нониуса.Н Рис. 1.1. Устройство штангенциркуля а линейке имеются измерительные выступы – губки 3 и 4. У разных штангенциркулей количество их различно. Если губки 3 и 4 сдвинуты вплотную, нули нониуса и основной шкалы совпадают. При измерении внешних размеров детали рамку 2 смещают и зажимают деталь губками 3 или 4. Положение рамки при этом фиксируется винтами 5 и 6. Затем снимают отсчет: по основной шкале определяют измеряемую длину с точностью до 1 мм (она равна числу целых миллиметровых делений, расположенных слева от нуля нониуса) и прибавляют число сотых долей миллиметра по шкале нониуса (оно равно точности нониуса, умноженной на номер деления нониуса, совпадающего с одним из делений основной шкалы). Губками 4 можно измерять внутренние размеры детали, диаметры цилиндрических выемок, внутренние диаметра труб и т.д. В этих случаях к отчету, снятому по основной шкале и нониусу, прибавляют суммарную ширину губок, которая указана на этих губках. Перед началом измерений следует познакомиться с нониусом штангенциркуля (определить число делений нониуса, скольким делениям основной шкалы соответствуют все деления нониуса; вычислить точность нониуса). Технические весы. Это рычажные весы типа ВТ – 2 – 200 (рис. 1.2). Предельная нагрузка весов – 200 г. Максимальная (допустимая) погрешность при такой нагрузке – 50 мг. Основная часть весов – коромысло 1 со стрелкой 2. Посередине коромысла имеется опорная призма, по краям – сережки 3 с подвесками и чашками. Винты с гайками 4 служат для рег  улировки равновесия коромысла. При измерениях массы коромысло опускается острием опорной призмы на стальную подушку, находящуюся в верхней части колонки 5. В отсутствии измерений коромысло немного приподнимают, тем самым предохраняют опорную призму от изнашивания. Подъем и опускание коромысла осуществляют ручкой 6 специального устройства – арретира. Д улировки равновесия коромысла. При измерениях массы коромысло опускается острием опорной призмы на стальную подушку, находящуюся в верхней части колонки 5. В отсутствии измерений коромысло немного приподнимают, тем самым предохраняют опорную призму от изнашивания. Подъем и опускание коромысла осуществляют ручкой 6 специального устройства – арретира. Д Рис. 1.2. Устройство технических весов ля этого ручку 6 поворачивают до упора влево или вправо (весы разарретированы), затем до упора в другую сторону (весы арретированы, т.е. в нерабочем состоянии). Уравнительные винты 7 обеспечивают вертикальность колонки 5; что контролируется отвесом 8. Взвешивание на рычажных весах – это определение массы тела путем её сравнения с массой эталонного груза – разновеса. Процесс взвешивания состоит из последовательных операций уравновешивания весов и включает следующие этапы:

Примечание:

Оценка точности взвешивания: в грубом приближении за точность измерения массы можно принять разность масс тела, полученных при взвешивании с избытком и недостатком. При этом, если в уравновешенных нагруженных весах положение равновесия стрелки 2 немного смещено вправо от середины шкалы 9, то масса определена с недостатком (mН), если влево – то с избытком (mИ). Погрешность измерения массы равна для этого случая Измерения и обработка результатов Упражнение 1. Определение плотности тела неправильной формы.

Упражнение 2. Определение плотности тела правильной формы (цилиндр или параллелепипед).

Данные прямых измерений занести в таблицу 1.1. Таблица 1.1

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||