построение теоретического чертежа корпуса судна. Г. Текст. Волжская государственная академия водного транспорта

Скачать 3.07 Mb. Скачать 3.07 Mb.

|

|

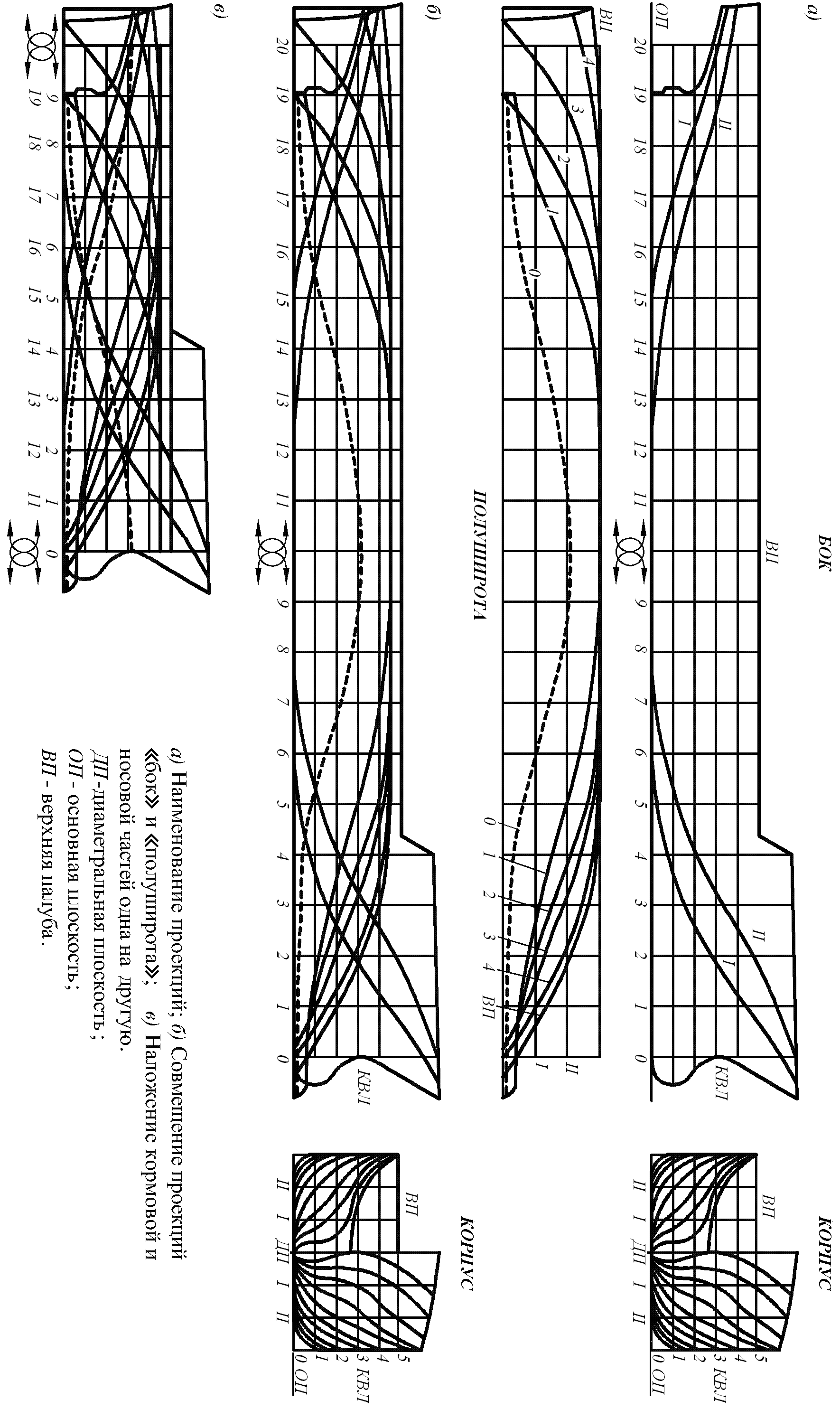

1.1.4. Теоретический чертеж обычно вычерчивают в масштабах 1:100; 1:50; 1:25 и 1:10. Масштаб выбирают таким образом, чтобы чертёж, не будучи громоздким, в то же время был достаточно ясным для работы. ТЧ строят с максимальной точностью, так как в процессе работы с него приходится снимать недостающие размеры и расположение линий. Его вычерчивают с использованием специальной сетки для каждой проекции, состоящей из теоретических шпангоутов, ватерлиний и батоксов. При построении теоретического чертежа придерживаются следующего правила расположения проекций. Проекция «бок» является основной и располагается как главный вид. При этом носовую часть судна располагают вправо, кормовую – влево.

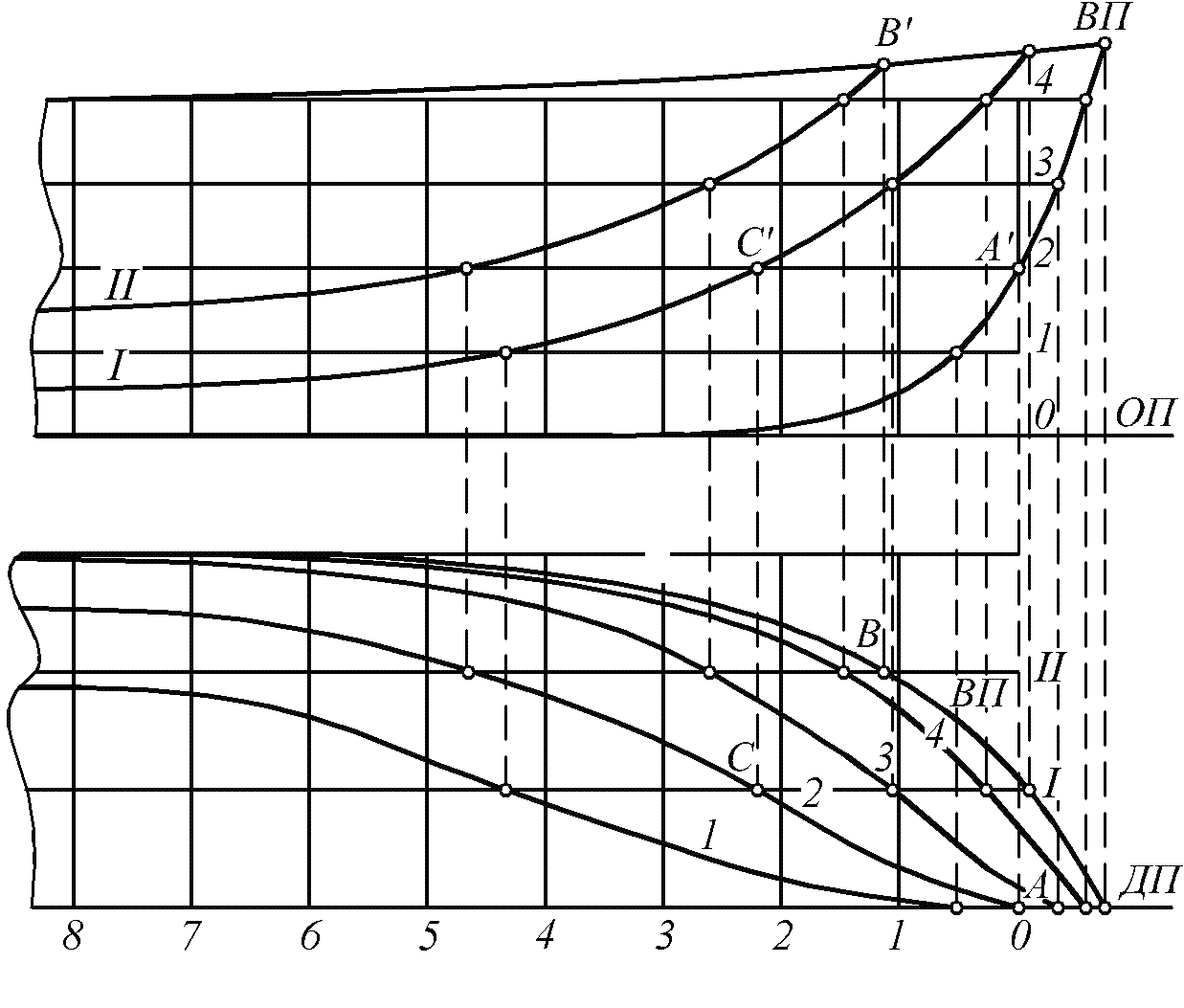

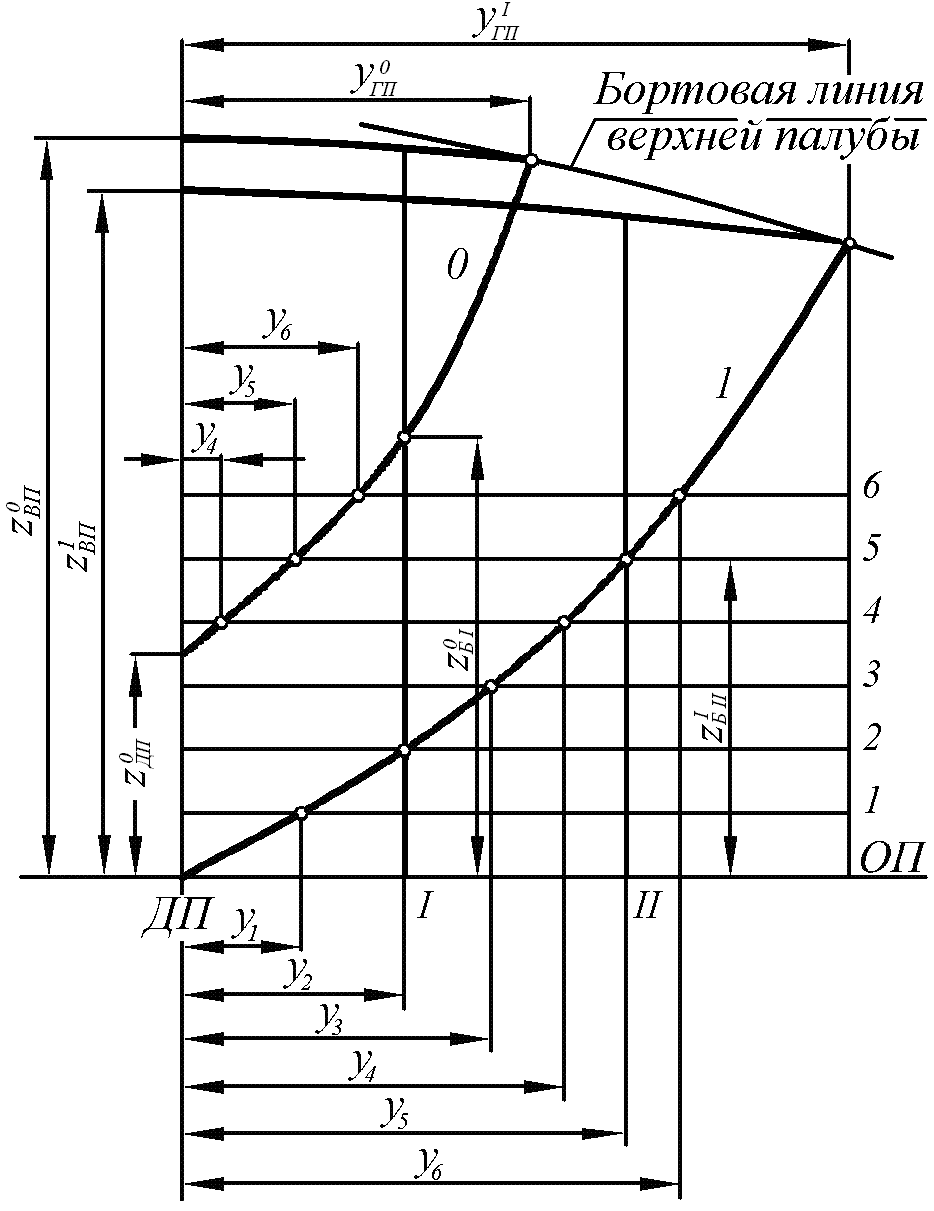

Проекцию «полуширота» вычерчивают под проекцией «бок» при обязательном совмещении шпангоутов обеих проекций. На чертеже с простыми обводами корпуса судна допускается совмещение проекций «бок» и «полуширота», то есть «полушироту» вычерчивают на боковой проекции, причем за след диаметральной плоскости принимают основную линию (след ОП). Приём совмещения проекций допускается при условии, что это не отразится негативно на ясности чертежа. Проекцию «корпус» размещают справа от проекции «бок». При этом основная линия (ОЛ) и ватерлинии этих проекций совмещаются. Изображение батоксов, ватерлиний и шпангоутов на одной из проекций представляется в истинном виде (в виде кривых), а на двух других – прямыми линиями. На теоретическом чертеже показывают линии палуб основного корпуса. Палубы, как правило, имеют продольный изгиб (седловатость) и поперечную погибь, поэтому линии палубы на проекциях теоретического чертежа изображают кривыми линиями. 1.1.5. За теоретическую поверхность судна для металлических судов принимают внутреннюю поверхность наружной обшивки, а для деревянных и железобетонных судов – наружную. 1.1.6. По данным ТЧ производят разработку чертежей общего расположения, конструктивных и части рабочих чертежей, изготовляют блок-модель для построения пазов и стыков наружной обшивки. По ТЧ определяют мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, ходкость, непотопляемость и проч.), вместимость и грузоподъёмность, водоизмещение и др. Без разработки ТЧ невозможен процесс постройки судна. По данным ТЧ производят вычерчивание линий обводов корпуса судна на плазе в натуральную величину или в масштабе. 1.1.7. Вычерчивание и согласование линий ТЧ на плазе называется плазовой разбивкой корпуса судна. По разбивке с плаза определяют контуры деталей наружной обшивки и набора, вычерчивают эскизы, чертежи-шаблоны и копир-чертежи, изготовляют шаблоны, каркасы и макеты для разметки, обработки и проверки деталей корпуса. По данным с плаза осуществляют сборку секций и формирование корпуса на стапеле. Разработка ТЧ является первым этапом в постройке судна и исходным материалом для всех дальнейших работ. 1.1.8. Сетка проекции «бок» ТЧ состоит из основной линии, шпангоутов и ватерлиний. Линии теоретических шпангоутов перпендикулярны основной линии. Расстояния между ними (шпации) равны 1/20 части длины судна между носовым и кормовым перпендикулярами. Носовой и кормовой перпендикуляры строят из точек пересечения конструктивной ватерлинии (КВЛ) соответственно с линиями образования носовой (форштевнем) и кормовой (ахтерштевнем) оконечностей в ДП. Носовой перпендикуляр соответствует нулевому шпангоуту, кормовой – двадцатому, а десятый шпангоут – мидель-шпангоуту. В случае сложных обводов корпуса в оконечностях вычерчивают дополнительные (промежуточные) теоретические шпангоуты. Шпангоуты, которые расположены в нос от нулевого, нумеруются со знаком «минус», например: «-1», «-2», «-3» и т. д. Ватерлинии на проекции «бок» параллельны ОЛ. Расстояния между ватерлиниями задаются в зависимости от размера судна и сложности обводов. Положение КВЛ может не совпадать ни с одной из ватерлиний. Счёт ватерлиний ведётся снизу вверх, причём ОЛ считают нулевой ватерлинией. На проекции «бок» вычерчивают линии обводов корпуса по ДП и батоксам. При необходимости построение носовой и кормовой оконечностей производят отдельно в увеличенном масштабе. 1.1.9. Сетка проекции «полуширота» состоит из следа ДП, теоретических шпангоутов и батоксов. Шпангоуты проекции «полуширота» совмещают со шпангоутами проекции «бок», так как их плоскости являются общими для этих проекций. Батоксы на полушироте вычерчивают параллельно ДП в количестве от двух, до четырёх в зависимости от ширины корпуса и сложности его обводов. Нумерацию батоксов ведут от ДП к борту. На проекции «полуширота» показывают обводы корпуса по ватерлиниям и палубам. Нулевая ватерлиния определяет границы плоской части днища судна. При необходимости обводы корпуса в оконечностях вычерчивают отдельно в большем масштабе. 1.1.10. Сетка проекции «корпус» состоит из ОЛ, следа ДП, ватерлиний и батоксов. Ватерлинии параллельны ОЛ и находятся от неё на таком же расстоянии как на проекции «бок» (плоскости ватерлиний – общие для этих проекций). Перпендикулярно ОЛ прочерчивается линия ДП и параллельно ей – вправо и влево – батоксы. Батоксы расположены от ДП на таком же расстоянии, что и на проекции «полуширота», так как их плоскости являются общими для этих проекций. Нумерацию ватерлиний и батоксов, так же как и на предыдущих проекциях, ведут соответственно снизу вверх и от ДП к борту. На проекции «корпус» вычерчивают линии шпангоутов корпуса судна. Границы линий шпангоутов, ватерлиний и батоксов на сетке «бока», «полушироты» и «корпуса» определяют по главным размерениям судна: длине, ширине и высоте борта. 1.1.11. В задачу согласования линий ТЧ входит получение плавных обводов корпуса судна на всех проекциях. Все линии теоретического чертежа (батоксы, ватерлинии и шпангоуты) при вычерчивании согласовывают во всех трёх проекциях (рис. 1.3) и проверяют с помощью «рыбин» – плоскостей, наклонённых к ДП и перпендикулярных к ПМШ. При неплавности какой-либо линии на одной из проекций производят выправление соответствующих линий на двух других проекциях, добиваясь плавности согласуемых линий на всех проекциях. 1.2. Плазовая разбивка корпуса судна 1.2.1. Плазовая разбивка корпусов судов графическими способами может производиться как в натуральную величину непосредственно на плазе, так и в масштабе – на специально изготовленных плаз-щитах. В настоящее время графические методы построений практически полностью вытеснены аналитическими методами плазовых работ – автоматизированными системами плазовых работ (АСПР), являющихся подсистемами САПР – систем автоматизированного проектирования судов. Методы разбивки судов в натуральную величину и в масштабе (в том числе и на «аналитическом плазе») одинаковы, за исключением того, что разбивка в масштабе должна выполняться с большей точностью и с применением более точного инструмента. 1.2.2. Исходным документом для разбивки корпуса судна на плазе является ТЧ с таблицей плазовых ординат. В отличие от ТЧ, где приведены только теоретические шпангоуты, на плазовой разбивке приводятся все практические шпангоуты, по линиям которых в дальнейшем при постройке судна устанавливают конструктивные шпангоуты. Практических шпангоутов значительно больше, чем теоретических, а расстояния между ними (шпация) меньше. Размер практической шпации определяется по специальным методикам, а также принимается из конструктивных соображений. В оконечностях корпуса размер шпации, как правило, принимают меньшим, чем в средней части. 1.2.3. Для сокращения площади и уменьшения трудоёмкости работ практикуется наложение проекций «бок» и «полуширота», а иногда и кормовой и носовой оконечностей друг на друга (см. пример на рис. 1.1). 1.2.4. Построение плазовой разбивки осуществляют в несколько этапов. Первым этапом является вычерчивание мидель-шпангоута – самой широкой части судна на проекции «корпус»1*. Одновременно на корпусе производят построение погиби бимса. На проекции «бок» вычерчивают линии форштевня и ахтерштевня, а также линии главной палубы в ДП и у борта. Вторым этапом в разбивке является построение ватерлиний и палуб на «полушироте». Точки полуширот при мидель-шпангоуте переносят с мидель-шпангоута, вычерченного на проекции «корпус». Точки пересечения ватерлиний с линиями оконечностей с проекции «бок» переносят на ДП полушироты. Эти точки являются точками окончания ватерлиний на полушироте. На третьем этапе на проекции «бок» вычерчивают батоксы. Высоту батоксов на мидель-шпангоуте переносят с проекции «корпус» при помощи измерителя или циркуля. На линию палубы у борта на проекции «бок» выносят точки пересечения всех батоксов с линией палубы на полушироте. Эти точки являются окончанием батоксов на проекции «бок». Точки пересечения всех батоксов с ватерлиниями на полушироте также наносят на боковую проекцию. На четвёртом этапе построений производят вычерчивание шпангоутов на проекции «корпус». Для этого все точки полуширот ватерлиний и палубы с полушироты переносят на соответствующие ватерлинии на проекции «корпус». С проекции «бок» переносят высоты батоксов и оконечностей в ДП. Точки оконечностей в ДП являются окончанием шпангоутов. Одновременно вычерчиваются линии погиби палубы по всем шпангоутам. Последним пятым этапом разбивки корпуса на плазе, как и при разработке ТЧ, является согласование всех трёх проекций и проверка разбивки с помощью рыбин. | ||||||||