современная архитектура. Вопрос 1. Влияние промышленного переворота на развитие архитектуры и градостроительства в западной Европе

Скачать 29.25 Mb. Скачать 29.25 Mb.

|

|

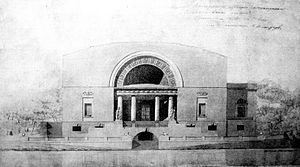

Главами подобной же формы увенчаны старые церкви родного ему Кишинева. Очень благородна своей простотой церковь, сооруженная в 1916 г. по проекту Щусева на Братском кладбище в Москве. В этом произведе- нии архитектор почти повторяет композицию и принцип декорирования собора Успения XVII в. в Пертоминском монастыре Архангельской губернии. И, наконец, последним храмом, который довелось спроектировать А. В. Щусеву, был Троицкий собор в Петербурге.  В 1910 г. Щусев работает над проектом поселка для детей-сирот в Полтавской губернии. В 1911 г. Щусев принял участие в конкурсе на составление проекта Государственного банка в Нижнем Новгороде 24. В нем Щусев разрабатывает своеобразный композиционный прием членения здания на части, каждая из которых получает свое выражение, а все здание оказывается составленным из вплотную придвинутых друг к другу отдельных «палат». по проекту Щусева, в 1913 г. сооружается павильон на художественной выставке в Венеции, нарядный, национально-своеобразный 25. Павильон был задуман как очень простой кубический объем, покрытый шатровой кровлей, увенчанной гербом. В 1910 г. правление Общества Московско-Казанской дороги приняло решение соорудить на Каланчевской площади в Москве новый вокзал в «русском стиле». С этой целью был объявлен специальный конкурс. Технический отдел дороги разработал план переустройства Московской станции, который и был предложен в качестве будущей основы конкурсных проектов. Тем самым главное внимание зодчих уделялось архитектуре фасадов и интерьеров проектируемого сооружения. 20 октября 1911 г. все три конкурента — академик архитектуры Ф. О. Шехтель, академик архитектуры А. В. Щусев и художник Е. Н. Фе- лейзен представили проекты на рассмотрение Правления, которое 29 октября постановило соорудить вокзал по проекту Щусева. С весны 1912 г. Щсев приступил к работе. Так, в 1911 г. архитектор проектирует иконостасы для храма в Сумах, используя аналогии с подобными сооружениями в храмах Кузьминок (в Москве) и родного ему Кишинева В 1913—1915 гг. А. В. Щусев работает над проектом памятника в виде небольшой часовни, у моста через Волгу близ г. Свияжска. В 1914—1916 гг. А. В. Щусев проектирует ряд железнодорожных сооружений: вокзалы разных классов, путевые и другие постройки специального назначения — жилые дома, школы, амбулатории и т. д. Эти сооружения предназначаются для строительства по линиям: Казань — Екатеринбург, Агрыз — Воткинск, Н. Новгород — Котельнич, Шахунья — Яранск и Арзамас — Шихранов. Железнодорожные станции проектировались трех типов: четвертого класса, четвертого класса с буфетом и третьего класса. В 1914 г. Щусев проектирует здания высших учебных заведений: Коммерческого института в Москве, Политехнического института в Самаре и Физического института в Саратове. Во всех случаях он останавливается на темах архитектуры русского классицизма. Самарский политехнический институт проектируется Щусевым в предместье города, на берегу Волги, на свободном участке. В отличие от Коммерческого института объем сооружения приобретает особое значение. К архитектурным формам классицизма Щусев обращается и в ряде других своих проектов. Можно упомянуть о небольшом ансамбле — Приюте детей воинов на окраине Кишинева, который он проектирует в годы войны (1916 г.). Мемориальные сооружения — надгробные памятники очень сложный вид архитектурного творчества. В его художественном образе дается обобщающая характеристика умершего человека. Это своеобразный некролог в камне. Щусев не один раз обращается к этой теме. Вопрос № 31. Творчество Жолтовского в дореволюционный период Его ранними работами стали дом Скакового общества на Скаковой улице (1903—1905), особняки на Введенской площади (1907—1908), в Мёртвом (1912) и Пречистенском (1913) переулках, жилые дома для завода АМО (1915). В 1909 году Жолтовский был избран академиком архитектуры. В 1911—1912 годах в с. Бонячки (с 1925 года в составе г. Вичуги) строил фабричные ясли и больницу (1912, по проекту В. Д. Адамовича), особняки для служащих и промышленные здания «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном».  Особняк Тарасова, 1908—1912 В 1910-е годы, и в 1923—1926 годах он изучал архитектуру Италии, где его особенно вдохновили работы знаменитого зодчего Андреа Палладио, чьи «Четыре книги об архитектуре» Жолтовский позднее перевел на русский язык. Идеи Ренессанса настолько глубоко потрясли Жолтовского, что он останется верен им до конца своей жизни. В своей архитектурной практике Жолтовский создает многочисленные интерпретации «в духе Палладио». Так, в 1908—1912 годах на Патриарших прудах по проекту Жолтовского возводится здание «особняка Тарасова», повторяющее в стилевом отношении Палаццо Тьене Андреа Палладио в Виченце, но пропорции заимствует у Палаццо Дожей в Венеции[2]. Увлёкшись Палладио, Жолтовский занимается также изучением пропорций в архитектуре и искусстве. В пропорциях золотого сечения он находит производную функцию золотого сечения (528:472), которая вошла в теорию пропорции как «функция Жолтовского»[3]. Вопрос №32. Творчество Фомина, Таманяна, Щуко в дореволюционный период Фомин И. А. По окончании гимназии в Риге, учился в Петербургской Академии художеств по классу Л. Н. Бенуа. В 1896 был исключен из Академии по политическим мотивам, продолжил обучение в Париже, и через год в Москве сдал экзамен на право заниматься архитектурной практикой. Работал в Москве в фирмах Л. Н. Кекушева и Ф. О. Шехтеля, в том числе на шехтелевских проектах особняка Рябушинского и реконструкции Художественного театра. В 1900 построил своё первое здание в Скатертном переулке. В 1902 году Фомин совместно с И. Е. Бондаренко и Ф. О. Шехтелем организовал в Москве выставку «Искусств и архитектуры Нового стиля». Однако попытки создания «нового» сообщества архитекторов в те годы не увенчались успехом. Неоклассицизм  «Новый Петербург», СПб, пер. Каховского, 1914 В 1903 году в эскизах Фомина наметился отход от модерна к неоклассицизму. В 1904 году он выступил в журнале «Мир Искусства» с программным заявлением в защиту александровского ампира. В 1908 году Фомин становится одним из участников труда по истории русского искусства, возглавляемого И. Э. Грабарём. В 1911 году он организует «Историческую выставку архитектуры». В 1905 году Фомин вернулся в Петербург, чтобы закончить академический курс. В 1909 году он предоставляет на конкурс Академии художеств композицию на тему «Курзал на Минеральных Водах» и получает звание художника-архитектора. Ему была присуждена заграничная командировка, во время которой он выполнил крупную серию офортов. В 1911—1913 годах Фомин строит в Петербурге дом Половцева на Каменном острове и дом князя Абамелик-Лазарева (набережная реки Мойки, 21). В эти же годы он проектирует дом Оболенского на озере Сайма и дом А. Г. Гагарина в имении Холомки в Псковской губернии.  «Новый Петербург», перспектива, 1912 В 1912 году по проектам Фомина построены памятники русским воинам, павшим в 1812 году — обелиски в Витебске и Борисове и колонна в Волковыске. Крупнейший проект Фомина — реконструкция острова Голодай — был прерван началом Первой мировой войны. В 1911 году английская девелоперская компания выкупила восточную часть острова Голодай под строительство жилого района для среднего класса и пригласила для проектирования Ивана Фомина и Фёдора Лидваля. Фомин предложил реализовать большую ансамблевую композицию в палладианском стиле, получившую название «Новый Петербург». До начала военных действий 1914 года по проекту Фомина были завершены два полукруглых корпуса (№ 2 и 10 по нынешнему переулку Каховского). В 1915 году Фомин был избран академиком архитектуры. Преподаватель Высших Женских Политехнических курсов (в 1915 г. преобразованы в Женский Политехнический институт, в 1918 г. во Второй Петроградский Политехнический институт). Таманян Первые работы Таманяна были выполнены в духе неоклассического направления, популярного в те годы. В 1909 году он работал над реконструкцией двух усадеб графов Мусиных-Пушкиных (Мологский уезд Ярославской губернии).[2] Так он спроектировал и построил каменный дом-особняк и службы при нем усадьбе Борисоглеб. Еще более масштабными были работы в усадьбе Иловна: проект и постройка каменной набережной, проекты устройства парка и отделки фасадов домов, реставрация каменной церкви конца XVIII века. Работы были закончены в 1913 году; в 1914 году он приступил к проектированию дальнейшей реконструкции главного дома в Иловне, оставшейся незаконченной из-за революции. В начале 1940-х гг. обе усадьбы были затоплены Рыбинским водохранилищем. Широкое профессиональное признание А. И. Таманяну принесла реконструкция Армянской церкви на Невском проспекте в Петербурге. Примерами его ранних работ могут быть особняк В. П. Кочубея в Царском селе (1911—1912) (совместно с В.И.Яковлевым), дом князя С. Щербатова на Новинском бульваре в Москве (1911—1913) удостоенный звания лучшего дома Москвы этого года, совместный с другими архитекторами проект Города-сада для служащих железной дороги, включая туберкулезный санаторий и железобетонный мостик на станции Прозоровская (ныне Кратово) под Москвой (1913—1923); центральное депо Казанской железной дороги в Люберцах, 1916. Интерес также представляет начатый по поручению Н. Я. Марра проект музея в Ани. Хотя он и не был осуществлён, Таманян получил возможность ознакомиться с шедеврами армянского зодчества.[1] В 1914 году Таманян был удостоен звания академика, в 1917 году избран председателем Совета Академии художеств на правах вице-президента и Председателем Совета по делам искусств. В 1923 году он переехал в Ереван, где возглавил начавшееся в республике строительство. Таманян был главным инженером местного Совнаркома и членом ЦИК-а Армянской ССР (1925—1936). Таманян разработал генеральные планы ряда армянских городов и поселков, в том числе, Ленинакана (современный Гюмри) (1925), Нор-Баязета (современный Гавар) (1927) и Ахта-Ахпара (1927), Эчмиадзина (1927—1928) и др. Таманян создал первый генеральный план современного Еревана, который был одобрен в 1924 году. Стиль Таманяна способствовал преобразованию маленького провинциального города в современную столицу Армении, крупный промышленный и культурный центр. Неоклассицизм определял творчество архитектора, однако в то же время были выполнены в национальном духе (традиционная декоративная резьба по камню и др.). Среди наиболее знаменитых творений зодчего в Ереване можно выделить гидроэлектростанцию (ЕРГЭС-1, 1926), Дом оперы и балета имени А. А. Спендиарова (1926—1953), Дом правительства АрмССР (1926—1941) и др. Таманян также сыграл ведущую роль в развитии и восстановлении исторических ландшафтов, председательствовал в Комитете по защите исторических памятников Армении. А. И. Таманян умер 20 февраля 1936 года. Похоронен в Ереване в Пантеоне парка имени Комитаса.

Памятник Таманяну и монумент «Каскад» в Ереване Дом оперы и балета имени А. А. Спендиарова Дом правительства Щуко Начало карьеры Владимир Алексеевич Щуко родился в семье военного, вырос в Тамбове. Окончив Тамбовское реальное училище, в 1896 году поступил на Архитектурное отделение Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств, (мастерская Л. Н. Бенуа), которую окончил в 1904 г. со званием архитектора-художника и правом на пенсионерскую поездку. Совершил путешествие "через Константинополь и Грецию в Италию". Совет Высшего художественного училища приобрёл собрание его рисунков и набросков и продлил пенсионерство ещё на год. "Этот год работал исключительно в Италии" (Виченца, Мантуя, Рим); по возвращении провёл успешную выставку своих итальянских работ. Учась в Академии, путешествовал и по русскому Северу, побывал на Шпицбергене (1901). Разносторонне талантливый, Щуко был успешен и в живописи, и в театре — на сцене МХТ. Один из учредителей Музея Старого Петербурга (1907). Ранние практические работы Щуко — временные парковые и увеселительные постройки — несут печать модерна (1907—1911). [править] Предреволюционная неоклассика  Проект русского павильона на международной выставке в Турине. 1911 г. Архитектор В.А. Щуко. В. А. Щуко примкнул к лагерю неоклассиков (ретроспективистов) ещё в своём дипломном проекте 1904 года. Его первый практический успех в неоклассике — постройка в 1910 году двух доходных домов в Санкт-Петербурге (№ 65 и 63 по Каменноостровскому проспекту) с применением «колоссального» ордера и эркеров. В том же 1910 г. Щуко проектировал русские павильоны на международных выставках 1911 года: Изящных искусств в Риме и Торгово-промышленной в Турине. Получив международное признание и звание академика архитектуры (1911), Щуко стал одним из самых востребованных петербургских архитекторов, проектировал загородные усадьбы высшей знати, Дом губернского земства в Киеве (1914) и др. В то же время он руководил классом композиции в Обществе поощрения художников Н. К. Рёриха, возглавлял Женские архитектурные курсы (c 1913 года), воспитывал архитекторов в собственной мастерской. В их числе был и будущий постоянный соавтор Щуко, Владимир Гельфрейх. Вопрос № 33. Творчество арх. В.А.Покровского в Нижнем Новгороде Автор статьи)): Ольга Владимировна Орельская (Н. Новгород), кандидат архитектуры, советник РААСН, профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Нижний Новгород - древний русский город на Волге, который украшает лучшее произведение академика В.А.Покровского в России – здание Государственного банка (1911-1913 гг.). Это здание - яркий образец ретроспективизма начала ХХ века, а именно неорусского стиля в дореволюционной архитектуре. Оно обладает характерными чертами нового стиля, пришедшего на смену модерну и испытавшего его влияние. Обращение к традициям русской архитектуры ХVII века – отличительная черта поиска национального стиля в российской архитектуре. Если в ХIХ веке эти поиски носили характер копирования (в стилизаторстве), то в начале ХХ века – характер свободной интерпретации, и развиваются в русле национального романтизма, который витал и в атмосфере стран Европы. Ретроспективизм под одеждами прошлого скрывал типологическую сущность зданий и сооружений. Так, банковское здание имело облик сказочного средневекового европейского замка-крепости и одновременно русских теремных княжеских хором с вынесенным вперед крыльцом с шатровой кровлей. Объемная пластика и скульптурная монументальность отличают это произведение. Свободная трактовка многообъемной композиции банковского комплекса, отказ от симметрии, живописный силуэт, оригинальные декоративные детали фасадов характерны для этого уникального произведения. Обращаясь к мотивам русского средневековья, Покровский интерпретировал их по-своему, в силу своего таланта, создавая целостный ансамбль мини-городка из разных объемов (главного здания, жилого корпуса, каретника, служб и часозвони). Не меньшую ценность представляют и росписи интерьеров банка по эскизам известного художника И.Я.Билибина. Синтез искусств характерен для произведений неорусского стиля. Комплекс банка не единственное произведение зодчего в Нижнем Новгороде. В 1916 году по его проекту был построен храмовый комплекс со звонницей на новом кладбище. Где он обратился к древнему зодчеству Пскова и Новгорода. При этом использование традиционного красного кирпича с белыми оштукатуренными деталями также относится к традиции русского стиля. В 1917 году для Н.Новгорода В.А.Покровским был выполнен проект грандиозного комплекса Политехнического института, который остался неосуществленным. Произведения Покровского обладали яркой индивидуальностью. Основной метод его творчества - стилизации, т.е. сознательное преобразование исторического образа. Под влиянием творчества Покровского в Нижнем Новгороде в неорусском стиле было возведено и здание Крестьянского поземельного банка (1916 г., арх. Ф.О.Ливчак). Влияние творчества В.А.Покровского в Нижнем Новгороде ощущалось и в конце ХХ века, в самобытных произведениях нижегородских зодчих А.Е.Харитонова и Е.Н.Пестова. Современные банковские здания, выполненные в духе неорусской архитектуры имели прототипами банковские комплексы в Нижнем Новгороде начала ХХ века. |