Конечная версия ответов-2. 1. Ортопедическая стоматология. Цели и задачи. Основополагающие принципы в ортопедической стоматологии. Основные этапы развития ортопедической стоматологии.

Скачать 2.65 Mb. Скачать 2.65 Mb.

|

|

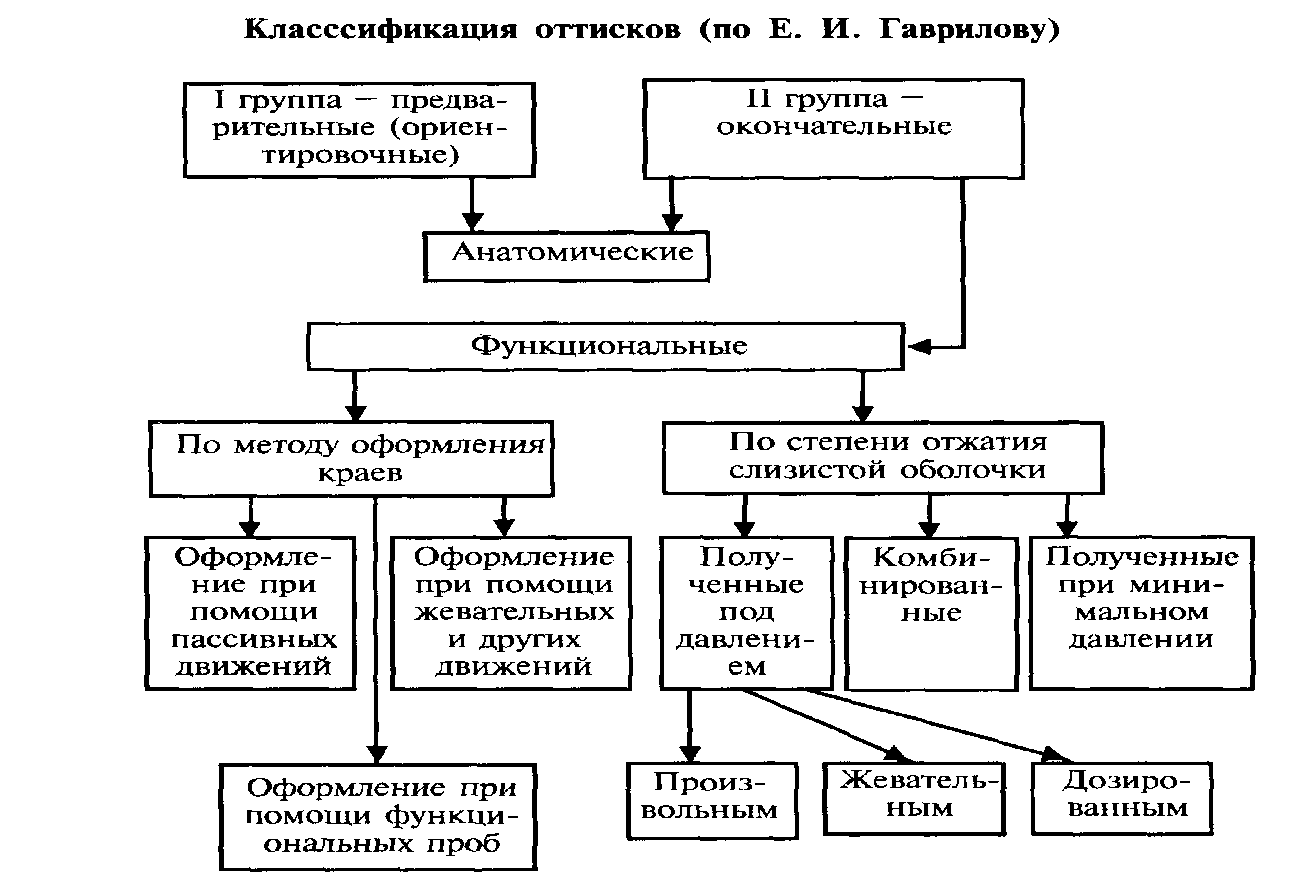

Вопрос 5.Методы обследования пациентов с дефектими твердых тканей зубов и зубных рядов в клинике ортопедической стоматологии. Методы определения функционального состояния зубочелюстной системы клинические, функциональные (лабораторные и статические) Обследование пациентов проводят по общепринятой методике с включением в схему обследования жалоб пациента и данных анамнеза При осмотре каждого зуба обращают внимание на следующее: • форму, цвет и положение в зубном ряду; • состояние твердых тканей (кариозные и некариозные поражения); • степень разрушения коронковой части; • наличие пломб, вкладок, искусственных коронок, их состояние; • соотношение его внеальвеолярной и внутриальвеолярной частей; • устойчивость; • положение по отношению к окклюзионной поверхности зубного ряда. Зондирование проводится с целью определения целостности твердых тканей, их плотности, выявления дефекта, определения чувствительности тканей, исследования десневой бороздки или десневого кармана, краев пломб, вкладок или искусственных коронок. Изменения в опорно-удерживающем аппарате зуба выявляют с помощью перкуссии. рентгенологическое исследование (ортопантомограмма, панорамная и прицельная рентгенограммы): оценка топографии пульповой камеры и дефекта коронки, оценка состояния периапикальных тканей, краевого прилегания пломб, вкладок, коронок и пр. Электроодонтометрия дает важную информацию о функциональном состоянии пульпы зуба, что важно для оптимального планирования лечения. Методы обследования в ортопедической стоматологии подразделяются на: клинические, функциональные (лабораторные) и статические. Клиническое обследование складывается из субъективных и объективных данных. Субъективные: -жалобы пациента. При этом опрос пациента должен быть целенаправленным в зависимости от патологии ЗЧС. В истории болезни фиксируют только жалобы, связанные с выявляемой патологией, которую будут лечить; -аллергический статус; -перенесённые и сопутствующие заболевания: выявить и записать в историю болезни заболевания, которые могли быть причиной патологии зубочелюстной системы, а также хронические, которые могут повлиять на тактику лечения. наличие или отсутствие инфекционных болезней: ВИЧ-инфекция,гепатит, сифилис, туберкулез, состоит ли пациент на учете. Объективные: -визуальный осмотр; -пальпация; -обследование с помощью дополнительных инструментов (зондирование, перкуссия, аускультация). Осматривают внешний вид, преддверие и собственно полость рта, выявляют асимметрию лица, выраженность носогубных и подбородочной складок, углов рта и т. д. Проводят осмотр и пальпацию слизистой оболочки, покрывающей губы, дёсны, щёки, осмотр уздечек верхней и нижней губы, щечно-альвеолярных тяжей, их выраженность. Обращают внимание на окраску, влажность и податливость слизистой оболочки полости рта, консистенцию слюны. Обследование органов и тканей полости рта – должны быть обследованы зубы, зубные ряды, альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярная часть нижней челюсти, твердое и мягкое небо, слизистая оболочка, выстилающая полость рта, язык. Обследование зубов – обследованию подлежат все зубы, начинают осмотр с правых верхних моляров и заканчивают нижними правыми молярами. Детально обследуют (зондируют) все поверхности каждого зуба, обращают внимание на цвет, рельеф эмали, наличие налета, наличие пятен, пломб, их состояние после высушивания поверхности зубов. При необходимости направляют пациента на рентгенологическое обследование. Осмотр и оценка альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти. Визуально и пальпаторно необходимо определить: ∙степень атрофии в области отсутствующих зубов с учетом расположения гребня по отношению к переходной складке (значительная, незначительная, равномерная, неравномерная). ∙форму гребня альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти: округлая (седловидная), грибовидная, гребневидная, острая, отвесная); ∙состояние краев лунок после удаления зубов; ∙наличие экзостозов. Осмотр и оценка небного свода. Визуально и пальпаторно следует определить: ∙конфигурацию небного свода (глубокий, плоский, куполообразный). ∙небный шов, при наличии торуса описать в истории болезни его размер и топографию. Осмотр и пальпация слизистой оболочки, выстилающей полость рта. Необходимо охарактеризовать: ∙цвет; ∙влажность; ∙податливость; ∙болевую чувствительность; ∙фиксировать в истории болезни патологические изменения (если выявлены). Дополнительные методы обследования (по показаниям): ∙рентгенографияграфия: -зубов (внутриротовая, прицельная, ортопантомограмма) -ВНЧС (томография, компьютерная томография,магнитно-резонансная); -термодиагностика; ∙ЭОД; Функциональные (лабораторные) методы Жевательную эффективность определяют по степени измельчения пищи (стандартные пробы) в процентах в единицу времени. Жевательные пробы - Христиансена, Гельмана, Рубинова. Мастикациография – запись жевательных движений нижней челюсти при разжевывании лесного ореха массой 0,8 г. С помощью мастикациографии можно определить время жевательного цикла (в норме 14 с.) и нарушения акта жевания при патологии. Электромиография (ЭМГ) – метод функционального исследования мышечной системы на основе графической регистрации биопотенциалов мышц. Метод помогает определить состояние и функциональные возможности различных мышц. Миотонометрия – измерение тонуса жевательных мышц (в граммах). Реография – метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов различных органов и тканей, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления тканей. Реографию применяют для ранней диагностики и оценки эффективности лечения. -реодентографию – исследование кровообращения в зубе; -реопародонтографию – исследование кровообращения в тканях пародонта; -реоартрографию – исследование кровообращения в тканях околоушной области. Термодиагностика – реакция зуба на температурные раздражители (тепло, холод) – для определения состояния пульпы зуба. Электроодонтодиагностика – определяется состояние пульпы зуба, что особенно важно при ортопедическом лечении (протезировании) с сохранением витальной пульпы. Статические методы определения жевательной эффективности Для определения выносливости пародонта и роли каждого зуба в акте жевания были предложены специальные таблицы, получившие название статических систем учета жевательной эффективности (Дюшанж, Вустров, Мамлок.). В этих таблицах степень участия каждого зуба в акте жевания определена постоянной величиной (константой), выражаемой в процентах. При составлении указанных таблиц роль каждого зуба определяется величиной жевательной и режущей поверхности, количеством корней, величиной их поверхности, расстоянием, на которое они удалены от угла челюсти. В повседневной практике в клинике ортопедической стоматологии для определения функционального состояния зубочелюстной системы наиболее часто применяют статические методы: ∙метод Агапова; ∙метод Оксмана; ∙метод Курляндского (одонтопародонтограмма) 6.Подготовка полости рта к ортопедическому лечению.Общая,специальная и психологическая подготовка больных. Подготовка полости рта к протезированию (предварительное лечение) предусматривает проведение оздоровительных мероприятий, направленных на устранение патологических изменений в зубочелюстной системе, которые препятствуют восстановлению ее целостности с помощью различного рода протезов. В частности, в это время проводят следующие мероприятия. 1.Общеоздоровительные (санация полости рта): –удаление зубных отложений; –лечение кариеса зубов и его осложнений; –удаление корней и зубов, не подлежащих протезированию; –лечение заболеваний слизистой полости рта. 2.Специальные (осуществляют по строгим показаниям с целью облегчения проведения необходимых для протезирования процедур): –терапевтические — депульпирование интактных зубов; –хирургические — удаление зубов, препятствующих установлению протезов; устранение рубцов, тяжей, экзостозов; пластика, имплантация, исправление формы альвеолярного отростка, углубление преддверия полости рта, устранение микростомии; –ортодонтические — устранение деформации окклюзионной поверхности зубных рядов. Кроме того, больного психологически готовят к соответствующему протезированию. Психологическое состояние человека оказывает существенное влияние на его поведение в быту, на производстве, на отношения с окружающими и особенно на приеме у врача в стоматологическом кресле. Психотерапия способствует созданию нормальных взаимоотношений между врачом и пациентом. Психопрофилактика в стоматологии — это предупреждение возникновения у пациента боязни (страха) перед стоматологическими манипуляциями. Это дает право ортопеду-стоматологу прибегать хотя бы к простейшим приемам психотерапевтического воздействия на пациента. Ортопедический прием, направленный на установление психологического контакта с пациентом, можно разделить на 4 этапа: 1) установление эмоционального контакта с пациентом; 2) выбор метода ортопедического лечения и определение конструкции протеза; 3) ортопедическое 3 лечение в клинико-лабораторной последовательности изготовления протеза; 4) адаптация пациента к зубному протезу. Вопрос 7.Организация работы клиники ортопедической стоматологии. Документация клиники ортопедической стоматологии. История болезни (амбулаторная карта стоматологического больного форма 043.У).Медицинская учетно-отчетная документация врача- стоматолога ортопеда: формы No37, No39, No 43-У, заказ-наряд, информированное согласие). Учетно-отчетная документация врача-ортопеда: Медицинская карта стоматологического больного -(форма № 043 У) Дневник учета работы врача -(форма № 039-4/У) Листок ежедневного учета работы врача-(форма № 037-1/У) Заказ-наряд для изготовления протезов

Структура амбулаторной истории болезни в клинике ортопедической стоматологии: I. Опрос больного. 1. Жалобы больного; 2. История жизни больного; 3. История настоящего заболевания. II. Объективные исследования: 1. Внешний осмотр лица (деление лица на три части, симметричность, линия смыкания губ, выраженность складок, положение углов рта, обнажение зубов при разговоре и улыбке, данные о результатах пальпации областей ВНЧС); 2. Осмотр полости рта: а/ степень открывания рта; б/ состояние слизистой оболочки полости рта (десен, переходных складок, щек, твердого и мягкого неба, глоточных миндалин, задней стенки глотки, языка, данные исследования альвеолярных отростков беззубых челюстей); 3. Обследование зубных рядов: А) тип смыкания зубов (прикус); б) форма зубных рядов (эллипсовидная, параболическая, трапециевидная, синусоидная и пр.); 4. Обследование пародонта зубов (осмотр, пальпация, зондирование). 5. Обследование зубов (положение зуба, форма, цвет, состояние тканей пародонта, устойчивость, соотношение внутри- и внеальвеолярной части зуба, положение по отношению к окклюзионой поверхности зубного ряда, наличие пломбы и её состояние). 6. Дополнительные методы исследования (рентгенологические, методы определения жевательного давления, жевательной эффективности зубных рядов, обследование ВНЧС). III. Постановка диагноза. IV. План лечения. V. Дневник лечения. VI. Эпикриз и прогноз. Заказ-наряд— одна из форм документа, имеющего значение договора на выполнение работ или оказание услуг. Как правило, наряд-заказ сочетает элементы собственно договорных обязательств, технического задания и расчета стоимости. В бухгалтерском учёте наряд-заказ является одним из видов первичных документов. Информированное добровольное согласие в настоящее время относят к основным правам пациента.Такое согласие представляет собой необходимое предварительное условие для проведения предложенного врачом медицинского вмешательства для целей обследования или лечения. Согласие должно быть получено у пациента или его законного представителя. Оно должно быть добровольным, добровольность в данном случае определяется как отсутствие принуждения в таких формах, как угрозы, авторитарное навязывание стороннего мнения, подтасовка информации. Согласие должно основываться на предоставленной в доступной форме обстоятельной информации о предстоящем вмешательстве, вероятных осложнениях, вариантах процедур и условий их оказания. Информированное добровольное согласие выступает механизмом защиты прав как пациента, так и врача. 8.Классификация оттисков и оттискных материалов.Хар-ка оттискных материалов.Методы получения оттисков.   Твердые Гипс и цинкоксидэвгеноловые пасты. Гипс – получают в результате обжига природного гипса (двуводный сульфат кальция переходит в полугидрат сульфата кальция). После обжига гипс размалывают, просеивают и фасуют. Замешивают в воде – образуется опять двугидрат и смесь затвердевает. Реакция экзотермическая, идет с выделением тепла. Консистенция – сметанная: хорошо заполняет формы и дает четкие отпечатки. Могут добавляться соли-катализаторы, ускоряющие время схватывания гипса (сульфат калия или натрия, хлорид калия или натрия), или ингибиторы (сахар, крахмал, глицерин). + четкие отпечатки, безвредность, без неприятного вкуса и запаха, практические не дает усадки, не набухает в воде, низкая стоимость - хрупкость (поломка оттисков), плохо выводится из полости рта, плохо отделяется от модели, не дезинфицируется. Цинкоксидэвгеноловые пасты – содержатся в двух тубах: белая (основная) и желтая (катализатор). Пасты смешиваются в равном соотношении, идет реакция прецепитации между цинком и эвгенолом, происходит затвердевание. Предназначены для получения функциональных оттисков с беззубых челюстей. + четкий, детальный отпечаток слизистой оболочки, хорошо прилипает к индивидуальной ложке, легко отделяется от модели, не подвержен усадке. - могут деформироваться и крошиться при выведении из полости рта. Эластические Альгинатные, силиконовые (полисилоксаны), полисульфидные (тиоколовые), полиэфирные. Альгинатные – многокомпонентный дисперсный порошок (основной компонент – альгинат натрия), к которому добавляется холодная вода. Замешивается с помощью шпателя в резиновой чашке. Используются при протезировании больных с частичной потерей зубов съемными протезами, для получения предварительных оттисков с беззубых челюстей, в ортодонтии. + высокая эластичность, хорошее воспроизведение рельефа мягких и твердых тканей полости рта, простота в применении. - плохое прилипание к оттискным ложкам, усадка Силиконовые – на основе кремнийорганических полимеров (синтетических каучуков) В основном, предназначены для получения двойных оттисков. Выпускаются в виде двух паст: основной и катализаторной. Пасты: - высокой вязкости – используются самостоятельно или в качестве первого, основного слоя в двойных оттисках; - средней вязкости – используются для получения функциональных оттисков или при реставрации съемных протезов; - низкой вязкости – используются в качестве коррегирующего слоя в двойных оттисках. Замешиваются в руках (без перчаток, т.к. сера из перчаток может снижать активность катализатора) до однородности цвета (30-45 сек). Силиконовые массы используются при дефектах, частичной или полной потере зубов. + точное отображение рельефа протезного ложа, низкая усадка, низкая остаточная деформация, выбор степени вязкости, легкая отделяемость от модели, прочность. - плохое прилипание к ложке. Полисульфидные (тиоколовые) – полимер, окисляемый катализатором с разрастанием модели и превращением пасты в каучук. Выпускаются в виде двух паст: основная и катализаторная (основной компонент – двуокись свинца, поэтому паста всегда коричневых оттенков). Три степени вязкости. Используются для получения двойных оттисков. + высокая точность, постоянство линейно-объемных размеров, прочность. - неприятный запах, недостаточная эластичность. Полиэфирные – основная (полиэфир с умеренно низкой молекулярной массой и этиленовыми кольцами) и катализаторная (2,5-дихлорбензенсульфонат) пасты. Могут быть высокой и низкой вязкости. Применяются для получения функциональных оттисков с использованием индивидуальной ложки, для однослойных оттисков при протезировании вкладками, полукоронками-облицовками, коронками и мостовидными протезами. + тиксотропная консистенция (текучесть под давлением и сохранение устойчивости без давления в оттискной ложке), гидрофильность. Термопластические Характеризуются размягчением и затвердеванием только под воздействием изменения температур. Выпускается в виде пластин, палочек. Основное назначение в настоящее время – окантовка краев оттискной ложки (из-за отсутствия эластичности и высокой плотности). Методика: 1) Ополаскивание полости рта, глотание слюны 2) Замешивание оттискной массы в соответствии с инструкцией 3) Укладывание массы в ложку – вровень с бортами, излишки убрать 4) Введение в полость рта – боком – ручку устанавливают по средней линии – плотно прижать: сначала в задних отделах, затем в передних, чтобы избежать затекания слепочной массы в глотку. Голова больного расположена отвесно, подбородок наклонен вперед 5) Формирование краев оттиска: Активные движения – напряжение мимической и жевательной мускулатуры, языка, губ. Пассивные – врач перемещает губы и щеки пациента своими пальцами. 6) Выведение – после застывания слепочной массы. Рычагообразные движения указательными пальцами в боковых отделах + большие пальцы оказывают сбрасывающее давление на ручку, предупреждая удар ложки по зубам противоположной челюсти. Критерии: точно отпечатанный рельеф протезного ложа (зубной ряд, межзубные промежутки, контуры десневого края, переходная складка), нет пор и смазанностей. |