Патфиз ч.2. Патфиз ч. Гл. 11 Нарушения водного обмена Гл. 12 Нарушения ионного обмена

Скачать 7.84 Mb. Скачать 7.84 Mb.

|

|

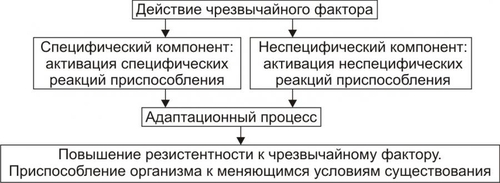

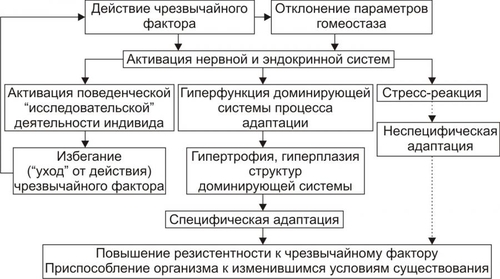

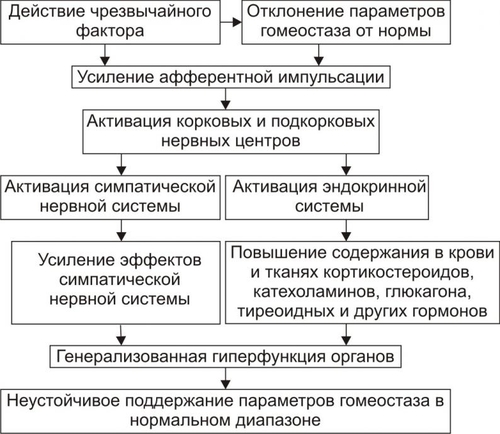

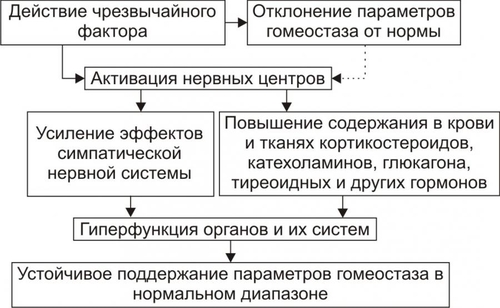

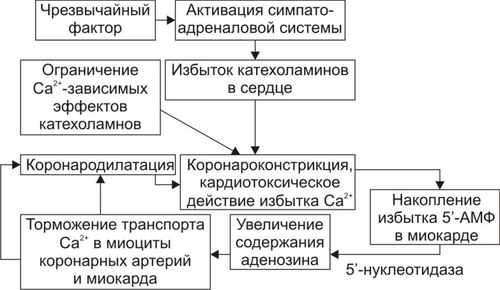

Адаптация — системный, стадийно развивающийся процесс приспособления организма к факторам необычной для него силы, длительности и/или характера (стрессовым факторам). Адаптационный процесс характеризуется стадийными специфическими и неспецифическими изменениями жизнедеятельности, обеспечивающими повышение резистентности организма к воздействующему на него фактору и как следствие — приспособляемости к меняющимся условиям существования. Впервые представление об адаптационном процессе было сформулировано известным патологом Селье в 1935–1936 гг. Г. Селье выделял общую и местную форму процесса: • Общий (генерализованный, системный) адаптационный процесс характеризуется вовлечением в ответ всех или большинства органов и физиологических систем организма. • Местный адаптационный процесс наблюдается в отдельных тканях или органах при их альтерации, возникает при локальных повреждениях тканей, развитии в них воспаления, опухолей, аллергических реакций и других местных патологических процессов. Однако, и местный адаптационный синдром формируется при большем или меньшем участии всего организма. При оптимальной реализации процесса адаптации формируется отсутствовавшая ранее высокая устойчивость организма к фактору, вызвавшему этот процесс, а нередко и к раздражителям другого характера (феномен перекрестной адаптации). Следовательно, адаптационный процесс обеспечивает формирование способности организма жить в условиях, которые ранее были несовместимы с жизнью и выполнять задачи, ранее для него неразрешимые. Если действующий чрезвычайный (стрессовый) фактор характеризуется высокой (разрушительной) интенсивностью и/или чрезмерной длительностью, то развитие процесса адаптации может сочетаться с нарушением жизнедеятельности организма, возникновением различным болезней или даже смертью его. Адаптация организма к стрессовым факторам характеризуется активацией специфических и неспецифических реакций и процессов (рис. 19–1).  Рис. 19–1. Компоненты развития процесса адаптации к чрезвычайному фактору. • Специфический компонент развития адаптации обеспечивает приспособление организма к действию конкретного фактора (например, к гипоксии, холоду, физической нагрузке, значительному избытку или недостатку какоголибо вещества, существенному сдвигу важного параметра гомеостаза и т.п.). • Неспецифический компонент механизма адаптации заключается в общих, стандартных, неспецифических изменениях в организме, возникающих при воздействии любого фактора необычной силы, характера и/или длительности. Эти изменения описаны как стрессреакция, или стресс. ПРИЧИНЫ АДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА Причины адаптационного синдрома подразделяют на экзогенные и эндогенные. Наиболее часто адаптационный синдром вызывают экзогенные агенты различной природы. Экзогенные факторы: • Физические: значительные отклонения атмосферного давления, колебания температуры, существенные повышенная или пониженная физическая нагрузка, гравитационные перегрузки. • Химические: дефицит или повышенное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, голодание, недостаток или избыток поступающей в организм жидкости, интоксикации организма химическими веществами. • Биологические: инфицирование организма и интоксикации экзогенными БАВ. Эндогенные причины: • Недостаточность функций тканей, органов и их физиологических систем. • Дефицит или избыток БАВ (гормонов, ферментов, цитокинов, пептидов и др.). Условия возникновения адаптационного синдрома • Состояние реактивности организма. Нередко именно от неё во многом зависит как возможность (или невозможность) возникновения, так и особенности динамики этого процесса. • Конкретные условия, при которых патогенные факторы действуют на организм (например, высокая влажность воздуха и наличие ветра усугубляет патогенное действие низкой температуры; недостаточная активность ферментов микросом печени ведёт к накоплению в организме токсичных продуктов обмена веществ и к развитию эндотоксинового шока). СТАДИИ АДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА Адаптационный синдром развивается на фоне генерализованной ориентировочной реакции, активации неспецифического, а также специфического ответа на причинный фактор. В последующем формируются временные связи и функциональные системы, обеспечивающие организму либо «уход» от действующего чрезвычайного агента, либо преодоление патогенных его эффектов, либо оптимальный уровень жизнедеятельности несмотря на продолжающееся влияние этого агента, т.е. собственно адаптацию (рис. 19–2).  Рис. 19–2. Общий механизм адаптационного синдрома на стадии повышенной устойчивой резистентности. СТАДИЯ ЭКСТРЕННОЙ АДАПТАЦИИ Первая стадия адаптационного синдрома — срочной (экстренной) адаптации — заключается в мобилизации предсуществующих в организме компенсаторных, защитных и приспособительных механизмов. Это проявляется триадой закономерных изменений. • Значительнпй активацией «исследовательской» поведенческой деятельности индивида, направленной на получение максимума информации о чрезвычайном факторе (его природе, силе, периодичности влияния и проч.) и последствиях его действия. • Гиперфункцией многих систем организма, но преимущественно тех, которые непосредственно (специфически) обеспечивают приспособление к данному фактору (низкой и высокой температуре, чрезмерной физической нагрузке, гипоксии, значительно повышенному или пониженному атмосферному давлению и др.). Эти системы (физиологические и функциональные) называют доминирующими. • Мобилизацией органов и физиологических систем (сердечнососудистой, дыхательной, крови, ИБН, тканевого метаболизма и др.), которые реагируют на воздействие любого чрезвычайного для данного организма фактора. Это сочетается с многократным, по сравнению с нормой, возрастанием катаболизма энергоёмких соединений, повышением проницаемости мембран клеток, ферментемией, интенсификацией трансмембранных процессов, отрицательным азотистым балансом, снижением массы тела и другими изменениями в организме. Совокупность этих реакций обозначают как неспецифический — стрессорный компонент механизма адаптационного синдрома. Механизмы В основе развития срочной адаптации лежит несколько взаимосвязанных механизмов. • Запуск этих механизмов (под действием чрезвычайного фактора) осуществляется в результате активации нервной и эндокринной систем. Это приводит к увеличению в крови и других жидкостях организма гормонов и нейромедиаторов— адреналина, норадреналина, глюкагона, глюко и минералокортикоидов, тиреоидных гормонов и др.. Они активируют катаболические процессы в клетках, функцию органов и тканей организма • Существенную роль в развитии стадии срочной адаптации и гиперфункции органов играет увеличение содержания в тканях и клетках различных местных «мобилизаторов» функций — Ca2+, ряда цитокинов, пептидов, нуклеотидов и других. Последние прямо или опосредованно активируют протеинкиназы и процессы, катализируемые ими — липолиз, гликолиз, протеолиз, трансмембранный перенос ионов и молекул, секрецию и др. • Одновременно существенно изменяется физикохимическое состояние мембранного аппарата клеток, а также активность ферментов. Особую роль в модификации клеточных мембран и ферментов играет закономерная на этой стадии интенсификация СПОЛ, активация фосфолипаз, липаз и протеаз. Это облегчает реализацию трансмембранных процессов (переноса субстратов и продуктов метаболизма, ионов, жидкости, кислорода, углекислого газа и др.), изменяет чувствительность и количество рецепторных структур. • Параллельно регистрируются признаки усиленного распада органических соединений (белков, липидов, углеводов и их комплексов), клеточных структур и мобилизации пластических ресурсов организма. В связи с этим в крови и других биологических жидкостях возрастает уровень аминокислот, глюкозы, ВЖК, нуклеотидов. • Значительное и длительное повышение функции органов, расхода субстратов обмена веществ и макроэргических нуклеотидов, относительная недостаточность кровоснабжения тканей может сопровождаться развитием в них дистрофических изменений и даже некроза. В связи с этим на стадии срочной адаптации возможно развитие болезней, болезненных состояний и патологических процессов (например, язвенных изменений в ЖКТ, артериальной гипертензии, иммунопатологических состояний, нервнопсихических расстройств, инфаркта миокарда и др.) и даже гибель организма. Биологический смысл реакций, развивающихся на стадии срочной адаптации (несмотря на их неспецифичность, несовершенство, высокую энергетическую и субстратную «стоимость») заключается в создании условий, необходимых для того, чтобы организм «продержался» до этапа формирования его устойчивой повышенной резистентности к действию экстремального фактора. СТАДИЯ ПОВЫШЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ Вторая стадия адаптационного синдрома — повышенной устойчивой резистентности, или долговременной адаптации организма к действию чрезвычайного фактора. Она включает следующие процкссы. • Формирование состояния специфической устойчивости организма как к конкретному агенту, вызвавшему адаптацию, так нередко и к другим факторам. Этот феномен получил название перекрестной адаптации. • Увеличение мощности и надёжности функций органов и физиологических систем, обеспечивающих адаптацию к определённому фактору. В таких — доминирующих системах наблюдается возрастание числа и/или массы структурных элементов (т.е. гипертрофия и гиперплазия их), желёз внутренней секреции, эффекторных тканей и органов. Указанные изменения являются следствием более высокой активации синтеза именно в них нуклеиновых кислот и белков. Комплекс таких изменений обозначают как системный структурный след процесса адаптации. •Устранение признаков стрессорной реакции и достижение состояния эффективного приспособления организма к чрезвычайному фактору, вызвавшему процесс адаптации. В результате формируется надёжная, устойчивая адаптация организма к меняющимся социальнобиологическим условиям среды. • Реализация процессов, как активировавшиеся на первой его стадии, так и включающиеся дополнительно. К числу последних относятся реакции, обеспечивающие преимущественное энергетическое и пластическое обеспечение клеток максимально гиперфункционирующих — доминирующих систем. Последнее сочетается с лимитированием снабжения кислородом и субстратами метаболизма других систем организма. Это осуществляется за счёт реакций двух категорий: † перераспределения кровотока — увеличения его в тканях и органах доминирующих систем при снижении в других; † активации генетического аппарата длительно гиперфункционирующих клеток, синтеза нуклеиновых кислот и белков в них с последующей гипертрофией и гиперплазией их субклеточных структурных элементов при одновременном торможении экспрессии генов в клетках недоминирующих систем и органов (например, пищеварения, мышечной, почках и других). • При повторном развитии процесса адаптации возможна значительная гиперфункция и избыточная (патологическая) гипертрофия клеток доминирующих систем. Это может привести к нарушению их пластического обеспечения и как следствие — к угнетению синтеза в них нуклеиновых кислот и белка, расстройствам обновления структурных элементов клеток, гибели клеток. СТАДИЯ ИСТОЩЕНИЯ Третья стадия процесса адаптации — истощения или изнашивания. Эта стадия адаптационного синдрома не является обязательной. В большинстве случаев процесс адаптации завершается формированием долговременной повышенной устойчивости организма к действующему на него чрезвычайному фактору. При развитии стадии истощения процессы, лежащие в её основе, могут обусловить развитие болезней и даже гибель организма. Последнее наиболее вероятно при повторном, особенно многократном, развитии процесса адаптации, при прекращении и последующем действии через какойто отрезок времени того же или другого чрезвычайного фактора. Так, при адаптации к значительной физической нагрузке, гипоксии, холоду и др. факторам в органах и тканях развиваются существенные структурные изменения (в головном мозге гипертрофируются нейроны различных нервных центров; увеличивается масса коркового и мозгового вещества надпочечников, ткани щитовидной и некоторых других желёз внутренней секреции; гипертрофируется миокард, отдельные группы скелетной мускулатуры, а особенно клетки органов и тканей, участвующих в реализации процесса специфической адаптации к данному фактору). Многократное развитие адаптационного синдрома может привести к изнашиванию систем, обеспечивающих специфическую адаптацию к данному, а нередко и к другим факторам. Последнее наблюдается у пожилых лиц или после перенесённых тяжёлых хронических болезней, поскольку возможности систем энергетического и пластического обеспечения процессов синтеза и разрушения структур, репарации нуклеиновых кислот и белков при указанных условиях значительно снижены. Это может способствовать возникновению состояний, обозначаемых как болезни адаптации (точнее — её нарушения) — дизадаптации (например, гипертонической или язвенной, эндокринопатий, невротических состояний, иммунопатологических реакций и др.). Важным и необходимым компонентом адаптационного синдрома является стресс. Вместе с тем, в большом числе случаев он может развиваться и как самостоятельная реакция. СТРЕСС Стресс — генерализованная неспецифическая реакция организма, возникающая под действием различных факторов необычных характера, силы, и/или длительности. Стресс характеризуется стадийными неспецифическими изменениями в организме — активацией защитных процессов и повышением его общей резистентности — с возможным последующим снижением её и развитием патологических процессов и реакций. Для стресса характерна активация именно неспецифических приспособительных и компенсаторных реакций организма, обусловливающих повышение его устойчивости к стрессорному фактору. Однако, нарастание силы и/или длительности действия последнего может обусловить истощение адаптивных механизмов организма и привести к развитию патологических процессов, болезней и болезненных состояний. Причины Причинами стрессреакции являются те же факторы, что и вызывающие адаптационный синдром (см. выше). • Воздействие любого чрезвычайного фактора вызывает в организме два взаимосвязанных процесса: † Мобилизацию вполне определенных физиологических механизмов и формирование тех функциональных систем, которые обеспечивают специфическую адаптацию именно к данному фактору (холоду, гипоксии, физической нагрузке, дефициту субстрата метаболизма, токсину и др.). Другими словами, речь идёт о развитии адаптационного синдрома, рассмотренного выше. † Активацию стандартных, неспецифических реакций, развивающихся при воздействии любого необычного для организма воздействия. Эти реакции и составляют сущность процесса, обозначаемого как собственно стресс, или стрессреакция. • Стрессреакция является обязательным звеном процесса срочной адаптации организма к воздействию любого чрезвычайного фактора. • Стресс предшествует развитию стадии устойчивой резистентности адаптационного синдрома и является важным фактором, вызывающим формирование этой стадии. • При развитии повышенной резистентности организма к чрезвычайному фактору устраняется нарушение гомеостаза, и стрессреакция прекращается. • Если по какимлибо причинам повышенная резистентность организма не формируется (и в связи с этим сохраняются или даже нарастают отклонения параметров гомеостаза организма), то состояние стресса также сохраняется. СТАДИИ СТРЕСС–РЕАКЦИИ В процессе развития стрессреакции, по аналогии с адаптационным синдромом, компонентом которого она является, выделяют стадии тревоги, резистентности и истощения. СТАДИЯ ТРЕВОГИ Первая стадия стресса — общая реакция тревоги (от англ. alarm reaction). • Пусковыми факторами стадии тревоги являются: † воздействие на организм чрезвычайного фактора, нарушающего гомеостаз (боль, холод, гипоксия, гипо или гипербария и др.); † отклонение от нормального диапазона различных параметров гомеостаза (рО2, рН, АД, ОЦК, температуры тела и др.). • В ответ на это усиливается поток афферентных сигналов, изменяющих деятельность корковых и подкорковых нервных центров регуляции жизнедеятельности организма. • В нервных центрах экстренно формируется определённая программа эфферентных сигналов. • Реализация этой программы осуществляется с участием нервных и гуморальных механизмов регуляции (рис. 19–3).  Рис. 19–3. Изменения в организме при стрессе на стадии тревоги. • Благодаря этому на стадии тревоги стрессреакции закономерно активируются симпатоадреналовая, гипоталамогипофизарнонадпочечниковая системы, а также — щитовидная, поджелудочная и другие железы внутренней секреции. • Эти и иные изменения ведут к быстрой мобилизации комплекса различных адаптивных механизмов: компенсаторных, защитных, восстановительных. • Указанные механизмы, являясь неспецифическим компонентом стадии срочного (экстренного) приспособления общего адаптационного синдрома, обеспечивают: † уход организма от действия повреждающего фактора или от экстремальных условий существования; † формирование повышенной устойчивости к альтерирующему влиянию; † необходимый уровень функционирования организма даже в условиях продолжающегося воздействия чрезвычайного агента. Это достигается благодаря активирующему эффекту катехоламинов, глюко и минералокортикоидов, глюкагона, тиреоидных и ряда гипофизарных гормонов. Они вызывают мобилизацию и ресинтез энергоёмких соединений, субстратов метаболизма, активацию пластических процессов, специфических и неспецифических механизмов защиты. • Ключевая роль в осуществлении указанных процессов принадлежит гипоталамогипофизарнонадпочечниковой системе и БАВ, образующимся при её активации. Разрушение или удаление гипоталамуса, гипофиза или надпочечников, либо блокада эффектов синтезируемых ими веществ значительно снижает или даже устраняет способность организма противостоять воздействию стрессорных факторов. • Важно, что уже на стадии тревоги стрессреакции начинает осуществляться транспорт энергетических, метаболических и пластических ресурсов из неактивировавшихся при действии данного фактора тканей и органов к тем, которые реализуют специфические адаптивные реакции — к так называемым доминирующим органам. • Значительно выраженная и/или длительная стадия тревоги стрессреакции, сопровождающаяся гиперкатехоламинемией, повышенным уровнем глюко и минералокортикоидов, тиреоидных гормонов и других БАВ, а также ишемией отдельных органов и тканей, может обусловить развитие в них дистрофических изменений, гипотрофии, эрозий, язв и некроза. Такие изменения закономерно выявляются при различных видах тяжёлого затяжного стресса в органах ЖКТ, почках, сердце, лимфоидной ткани и других. • Активация обмена веществ, пластических процессов и функционирования тканей, органов и их систем, как правило, обеспечивает генерализованную мобилизацию адаптивных механизмов. Благодаря этому через некоторое время общая устойчивость организма к действию стрессфакторов начинает повышаться. СТАДИЯ ПОВЫШЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ Суть второй стадии стресса заключается в формировании повышенной резистентности организма к стрессорным воздействиям. В процессе второй стадии стресса нормализуются функционирование органов и их систем, интенсивность обмена веществ, уровни гормонов и субстратов метаболизма (рис. 19–4).  Рис. 19–4. Изменения в организме при стрессе на стадии повышенной резистентности. В основе указанных изменений лежит гипертрофия и/или гиперплазия структурных элементов тканей и органов, обеспечивающих развитие повышенной резистентности организма: желёз внутренней секреции (включая гипофиз, надпочечники, щитовидную железу), сердца, печени, кроветворных органов и других. Одновременно с этим признаки гипертрофии и гиперплазии структур выявляются и в органах, обеспечивающих специфическое долговременное приспособление организма к данному агенту. Если причина, вызвавшая стресс, продолжает действовать, а интенсивность её сохраняется либо нарастает, то механизмы общей защиты, приспособления и компенсации становятся недостаточными — развивается следующая стадия стрессреакции — истощения. СТАДИЯ ИСТОЩЕНИЯ Третья стадия стресса — истощения — характеризуется расстройством механизмов нервной и гуморальной регуляции, доминированием катаболических процессов в тканях и органах, нарушением их функционирования. В конечном итоге снижается общая резистентность и приспособляемость организма, нарушается его жизнедеятельность (рис. 19–5).  Рис. 19–5. Изменения в организме при стрессе на стадии истощения. СРР — свободнорадикальные реакции; ГЛ — гидролазы; НК — нуклеотиды. • К указанным на рисунке отклонениям приводит комплекс неспецифических патогенных изменений в различных органах и тканях организма. † Повышенные уровни катехоламинов, глюкокортикоидов, АДГ, СТГ прямо или опосредованно избыточно активируют фосфолипазы, липазы, генерацию активных форм кислорода и СПОЛ. В результате повреждаются липидсодержащие компоненты клеточных мембран и связанные с ними ферменты, и как следствие — расстраиваются трансмембранные и внутриклеточные процессы. † Высокая концентрация указанных выше гормонов обусловливает также чрезмерную мобилизацию глюкозы, липидов и белковых соединений в различных тканях. С одной стороны, это обеспечивает субстратами метаболизма доминирующие органы и ткани: интенсивно функционирующие при стрессреакции. С другой стороны, если реакция мобилизации субстратов метаболизма избыточно длительна или интенсивна, это приводит к дефициту веществ, развитию дистрофических процессов и даже некрозу клеток как гиперфункционирующих, так и других тканей и органов. • Чрезмерно выраженная, длительная и/или повторная стрессреакция сопровождается феноменом перераспределения кровотока: он усилен в органах, на которые выпадает основная нагрузка, обусловленная действием стрессорного фактора, и снижен (нередко значительно и продолжительно) в других органах. Гипоперфузия их вызывает развитие дистрофий, эрозий и язв. Так, при различных видах избыточно длительного и/или выраженного, а также повторного стресса, как правило, выявляют эрозии и язвы в желудке и кишечнике, гипотрофию лимфоидных органов и тканей. • При избыточно длительном, выраженном, а также повторном стрессе снижается эффективность системы иммунобиологического надзора и облегчается экспрессия клеточных генов. В связи с этим активируется синтез нуклеиновых кислот и белков. Сочетание этих двух феноменов может создать благоприятные условия для экспрессии онкогенов и развития опухолей. ВИДЫ СТРЕССРЕАКЦИИ Характер стрессреакции (динамика развития, исходы и значение) определяется сочетанием индивидуальных свойств организма и характеристиками стрессорного агента (его интенсивностью, длительностью и периодичностью воздействия). По биологической значимости все разновидности стрессреакций можно разделить на адаптивные и патогенные. АДАПТИВНАЯ СТРЕСС–РЕАКЦИЯ • Если активация функций органов и их систем у данного индивида в условиях действия стрессорного агента предотвращает отклонение параметров гомеостаза за пределы нормального диапазона, а чрезвычайный фактор характеризуется умеренной силой и продолжительностью воздействия, то может сформироваться состояние повышенной резистентности организма к нему. В подобных случаях стресс имеет адаптивное значение и повышает приспособляемость организма как к определённому — воздействовавшему на него агенту, так и к некоторым другим (феномен перекрестной неспецифической адаптации). Такую стрессреакцию называют адаптивной. • При действии на организм в адаптированном его состоянии того же самого чрезвычайного фактора, как правило, не наблюдается расстройств жизнедеятельности. Более того, повторное воздействие стрессорного агента умеренной силы через определённые промежутки времени (необходимые для реализации восстановительных процессов) формируют устойчивую, длительно повышенную резистентность организма к этому и другим воздействиям. • Неспецифическое адаптирующее свойство повторного действия различных стрессорных факторов умеренной силы (гипоксии, физической нагрузки, охлаждения, перегревания и других) используют для искусственного повышения устойчивости организма к стрессорным факторам и предупреждения их повреждающего действия. С этой же целью проводят курсы так называемых неспецифических лечебнопрофилактических процедур: пиротерапии, обливания прохладной и/или горячей водой, различные варианты душа, аутогемотерапии, физических нагрузок, периодических воздействий умеренной гипобарической гипоксии (в барокамерах), дыхания гипоксической газовой смесью и др. ПАТОГЕННАЯ СТРЕСС–РЕАКЦИЯ Чрезмерно длительное и/или частое повторное воздействие сильного стрессорного агента на организм, не способный предупредить нарушения его гомеостаза, может привести к значительным расстройствам жизнедеятельности и развитию экстремального (коллапса, шока, комы) или даже терминального состояния. Такую стрессреакцию называют патогенной. АНТИСТРЕССОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В больинстве случаев развитие стрессреакции, даже значительно выраженной, не вызывает повреждения органов и расстройства жизнедеятельности организма. Более того, часто сама стрессреакция быстро устраняется. Это означает, что при воздействии чрезвычайного агента в организме, наряду с активацией механизма развития стресса, достаточно быстро начинают действовать факторы, ограничивающие его интенсивность и продолжительность. Совокупность их обозначают как стресслимитирующие факторы, антистрессорные механизмы организма. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИСТРЕССОРНЫХ РЕАКЦИЙ Ограничение стрессреакции и её патогенных эффектов в организме реализуется при участии комплекса взаимосвязанных факторов. Они активируются как на уровне центральных механизмов регуляции, так и на уровне периферических — исполнительных — органов. • В головном мозге антистрессорные механизмы реализуются при участии ГАМКергических, дофаминергических, опиоидергических, серотонинергических нейронов и, возможно, нейронов иных химических спецификаций. Продуцируемые этими нейронами вещества тормозят активацию симпатоадреналовой и гипофизарнонадпочечниковой систем, препятствуют реализации повреждающего действия избытка катехоламинов, глюко и минералокортикоидов. • В периферических органах и тканях стресслимитирующий эффект оказывают Пг, аденозин, ацетилхолин, факторы антиоксидантной защиты тканей и органов. Эти и другие вещества предотвращают или существенно снижают стрессорную интенсификацию свободнорадикальных процессов, высвобождение и активацию гидролаз лизосом, предупреждают стрессзависимые ишемию органов, язвенные поражения ЖКТ, дистрофические изменения в тканях. † Пг существенно модулируют эффекты катехоламинов — одного из главных факторов развития стрессреакции. Пг осуществляют: ‡ торможение Ca2+зависимого механизма высвобождения норадреналина из нервных окончаний (в результате. количество норадреналина в синапсе уменьшается, что ограничивает патогенное действие его избытка на клетки). ‡ торможение образования в клетке цАМФ, а также ускорение разрушения этого второго посредника в связи с активацией фосфодиэстераз; ‡ прямое сосудорасширяющее действие; ‡ гипотензивный эффект; ‡ натрийуретическое влияние; ‡ Антитромботическое действие. † Аденозин, являющийся важным фактором системы энергетического обеспечения клеток и регулятором ряда ключевых метаболических путей в ней, оказывает на уровне органов антистрессорное действие (рис. 19–6). ‡ Так, в сердце аденозин препятствует развитию стрессорной вазоконстрикции, вызываемой катехоламинами, АДГ, ангиотензином, тромбоксаном А2. ‡ Под влиянием аденозина ограничивается кардиотоксический эффект избытка катехоламинов. Как первое, так и второе достигается благодаря торможению аденозином избыточного транспорта Ca2+ в кардиомиоциты. Повышенная концентрация Ca2+ в саркоплазме кардиомиоцитов вызывает разобщение окисления и фосфорилирования в митохондриях, генерацию свободных радикалов, активацию фосфолипаз, контрактуру миофибрилл, гипергидратацию клеток и другие эффекты.  Рис. 19–6. Антистрессорный эффект аденозина в сердце. † Ацетилхолин, синтез и высвобождение которого при развитии стрессреакции увеличено, оказывает во многом сходный (по конечным результатам) с аденозином эффект. † Факторы антиоксидантной защиты в тканях являются важным звеном антистрессорной защиты клеток. Доказано, что стрессреакция, вызванная любым чрезвычайным фактором, сопровождается значительной активацией генерации активных форм кислорода и реакций липопероксидации. ‡ Чрезмерное усиление указанных процессов может обусловить повреждение клеток и клеточных структур тканей. ‡ Вместе с тем, при воздействии чрезвычайного фактора и интенсификации, в связи с этим, свободнорадикальных реакций, в клетках и биологических жидкостях активируются факторы антиоксидантной защиты. ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ СТРЕССРЕАКЦИИ Фармакологическая коррекция стрессреакции базируется на принципах оптимизации функций систем, инициирующих стресс–реакцию под действием чрезвычайного фактора и предупреждении, уменьшении и/или устранении изменений в тканях и органах в условиях стрессреакции. • Оптимизация функций стрессинициирующих систем организма (симпатикоадреналовой, гипоталамогипофизарнонадпочечниковой). У различных индивидов исходный уровень активности указанных систем и характер реагирования на разные стрессорные агенты, различны. В связи с этим возможно развитие неадекватных реакций: либо чрезмерных, либо недостаточных. В большой мере выраженность этих реакций зависит от эмоционального восприятия ситуации. † Для предупреждения неадекватных стрессорных реакций применяют различные классы транквилизаторов. Последние способствуют устранению состояния психастении, раздражительности, напряжённости, страха. Благодаря этому, указанные препараты предупреждают развитие неадекватных по выраженности, длительности и характеру стрессреакций. † С целью нормализации состояния симпатикоадреналовой и гипоталамогипофизарнонадпочечниковой систем используют препараты: ‡ блокирующие их эффекты (адренолитики, адреноблокаторы, «антагонисты» кортикостероидов); ‡ потенцирующие их (катехоламины, глюко и минералокортикоиды). • Коррекция процессов, развивающихся в тканях и органах при стрессреакции, достигается двумя путями: † активацией центральных и периферических антистрессорных механизмов (применением препаратов ГАМК, антиоксидантов, Пг, аденозина или стимуляцией их образования в тканях). † блокированием механизмов повреждения клеток и неклеточных структур (нарушений энергообеспечения, альтерации мембран и ферментов, дисбаланса ионов и воды, изменений генетической программы клеток и механизмов её реализации, расстройств местных механизмов регуляции)

|