Д. Белл. Грядущее Постиндустриальное Общество. Грядущее постиндустриальное

Скачать 5.69 Mb. Скачать 5.69 Mb.

|

|

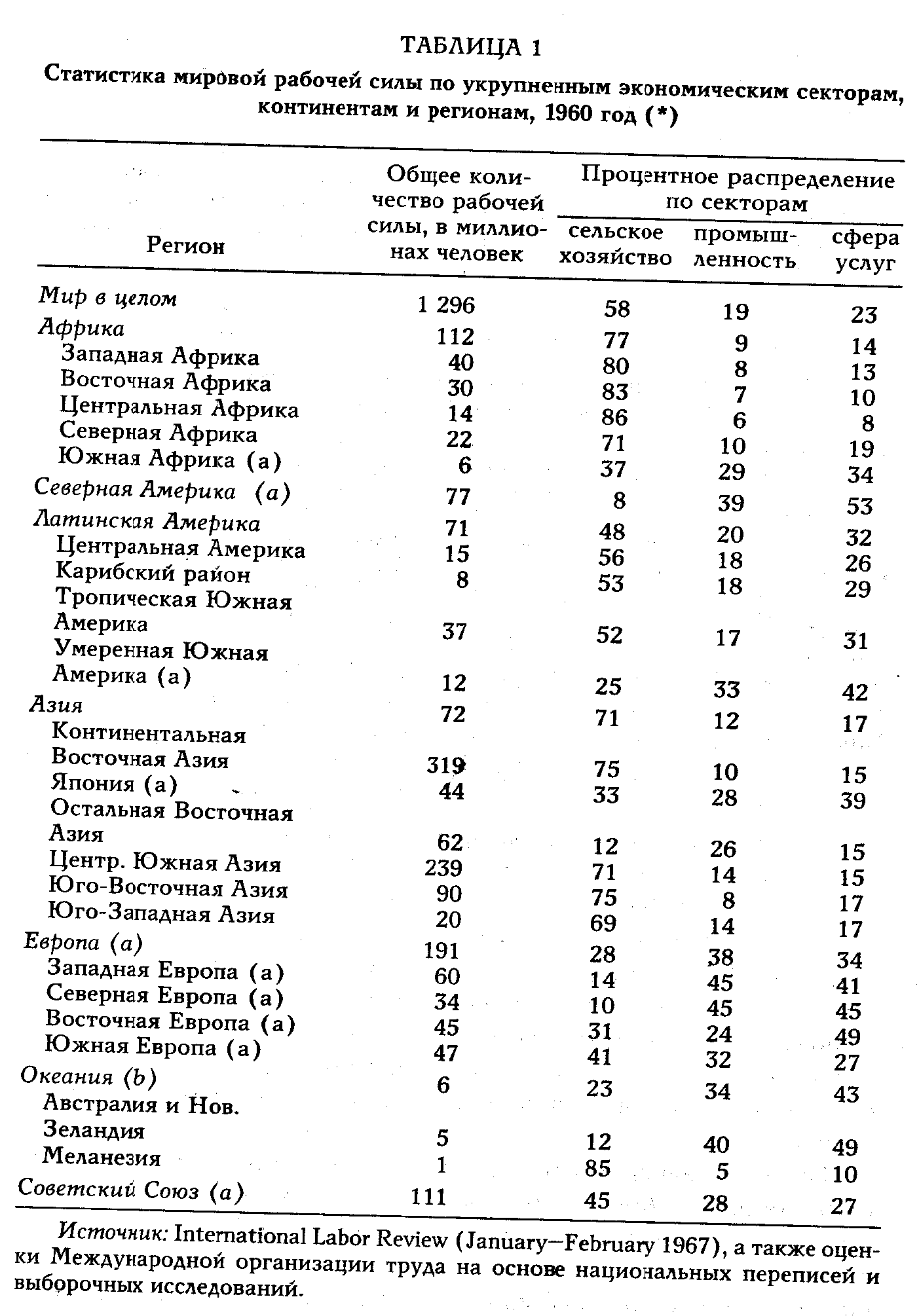

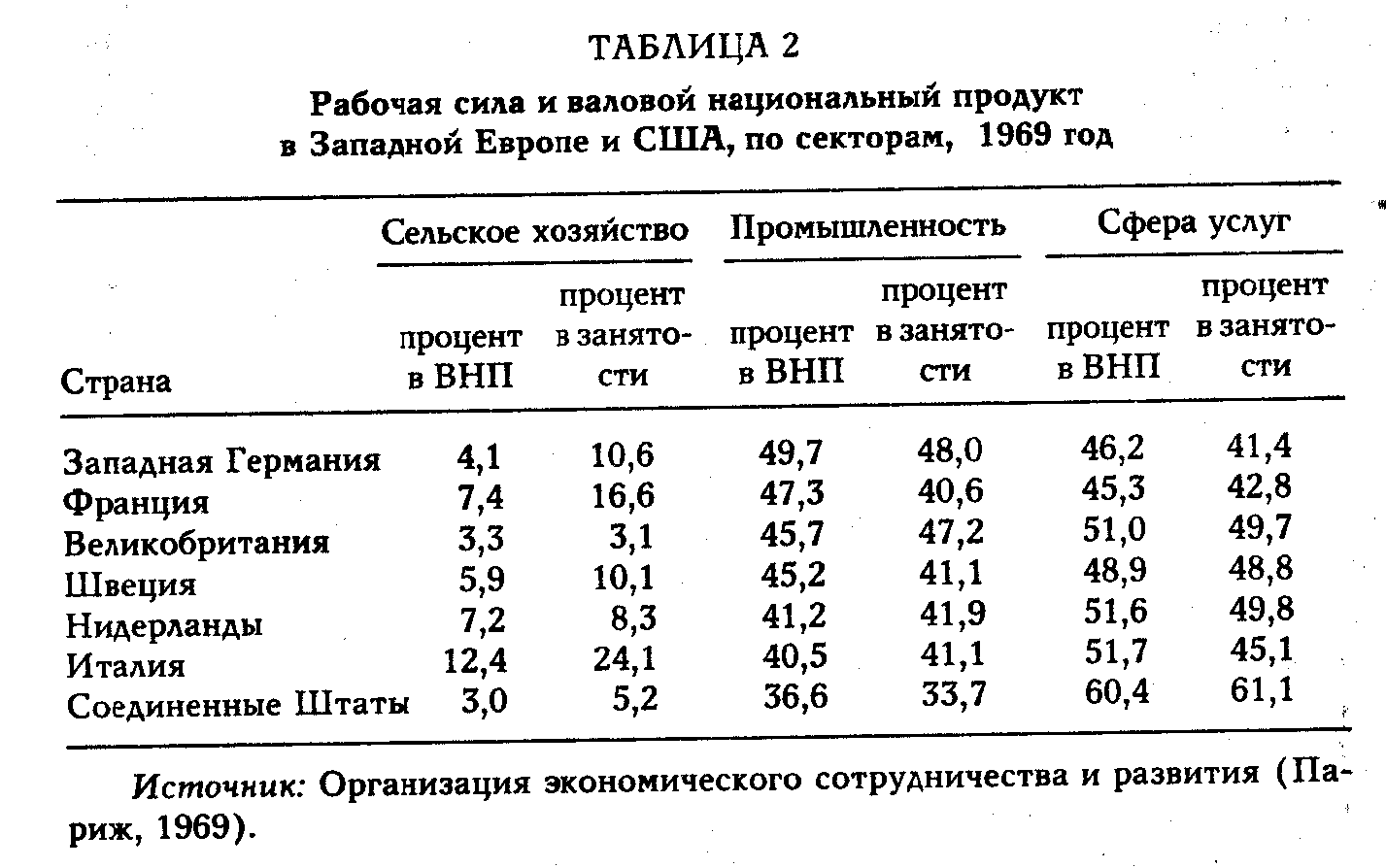

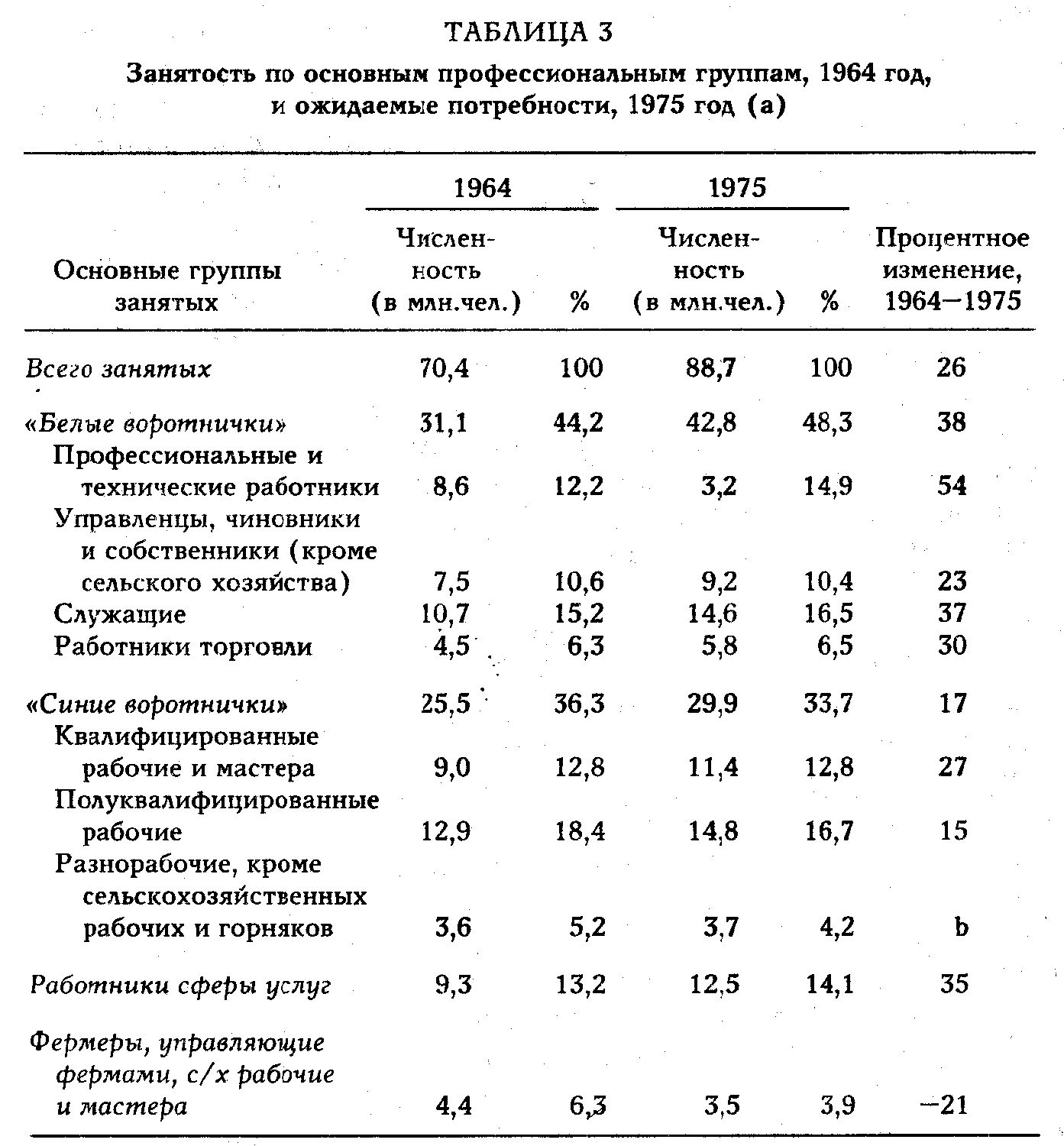

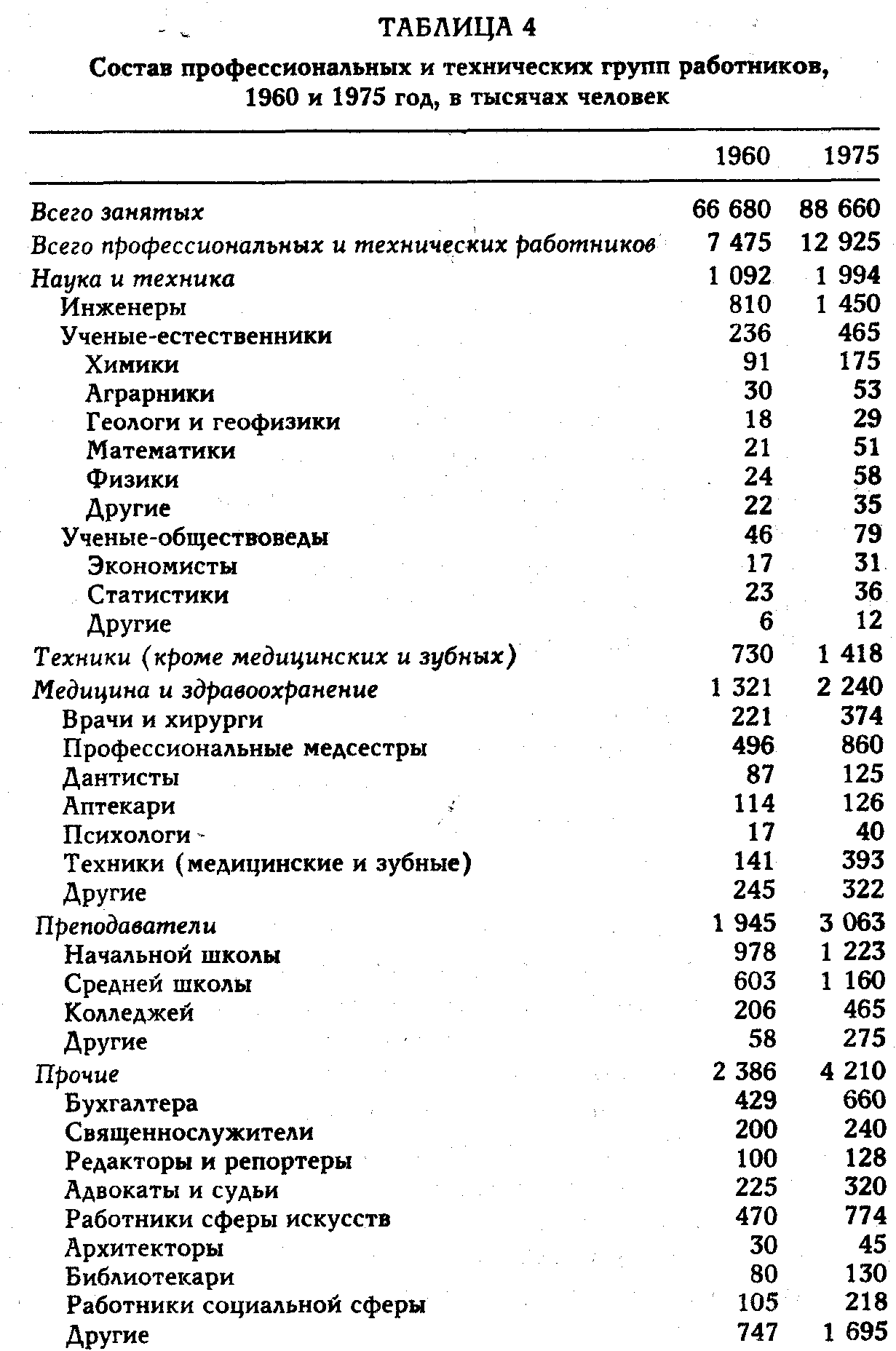

Осевой принцип политической системы — участие, подчас мобилизируемое иди контролируемое, подчас исходящее снизу. Центральный принцип культуры — воплощение и совершенствование собственной личности. В прошлом три этих сферы связывались общей системой ценностей (а в буржуазном обществе еще и общим характером структуры). Но в наши времена имеет место их нарастающая разъединенность, и в силу причин, которые я излагаю в Эпилоге, таковая будет усиливаться. Концепция постиндустриального общества оперирует прежде всего с изменениями в общественной структуре, уделяя внимание направлению, в котором трансформируется экономика и перестраивается система занятости, а также новым взаимоотношениям между теорией и практикой, в особенности между наукой и технологией. Такие изменения можно наглядно проследить, что я и пытаюсь сделать в этой книге. Однако я не утверждаю, что в социальной структуре они определяют соответствующие перемены в политике иди культуре. Скорее они ставят три типа вопросов перед остальными элементами общества. Во-первых, общественная структура есть система ролей, предназначенных для координации человеческих поступков, направленных на достижение определенных целей. Роди разделяют людей, задавая особые способы поведения, соответствующие положению в обществе, но человек не всегда с готовностью воспринимает условия той иди иной роди. Одна из черт постиндустриального общества, например, связана с растущей бюрократизацией науки и специализацией интеллектуального труда до мельчайших деталей. Но не очевидно, что люди, приходящие в науку, воспримут это положение подобно тому, как поступали работники, приходившие на фабрику полтора века тому назад. Во-вторых, изменения в общественной структуре порождают проблемы в сфере управления, с которыми сталкивается политическая система. В обществе, которое все глубже сознает свою судьбу и стремится контролировать свои богатства, политический порядок по необходимости становится первостепенным. Поскольку постиндустриальное общество повышает важность технического компонента знаний, оно заставляет жрецов нового строя — ученых, инженеров, технократов — конкурировать с политиками иди становиться их союзниками. Взаимоотношение между общественной структурой и политическим порядком превращается тем самым в одну из главных проблем власти в постиндустриальном обществе. И, в-третьих, новый образ жизни, который в значительной мере обусловлен доминированием теоретического знания, неизбежно бросает вызов культурной тенденции, стремящейся к возвышению личности, становящейся все более противоречивой и антиинституционадьной. Меня интересуют в этой книге главным образом социальные и политические следствия формирования постиндустриального общества. В последующей работе я остановлюсь на его отношении к культуре. Но цель моих усилий — проследить социетарные изменения в первую очередь в рамках социальной структуры. “Слишком широкое обобщение, — писал А.Н.Уайтхед, — приводит к бессодержательности. Но крупное обобщение, отмеченное счастливой особенностью, есть полезная концепция”14. Очень легко, особенно сегодня, предложить экстравагантную теорию, которая по исторической широте претендует на особую оригинальность. Но, столкнувшись с реальностью, она превращается в карикатуру; примерами могут служить тридцатилетней давности теория Дж.Бёрнхема о революции управляющих, концепция Ч. Райт Миллса о властной элите или теория ступеней экономического роста У.Ростоу. Я старался противостоять подобному соблазну. Вместо этого я оперирую тенденциями и пытаюсь исследовать их смысл и последствия, если рассматриваемые изменения в общественной структуре достигнут своих логических пределов. Но нет никаких гарантий, что это произойдет. Социальная напряженность и конфликты могут сильно изменить любое общество; войны и взаимные обвинения способны его разрушить; тенденции могут спровоцировать ряд препятствующих переме- 14 Whitehead A.N. Science and the Modern World. N.Y., 1960. P. 46. нам реакций. Поэтому я описываю то, что Ганс Ваингер назвал “как бы”, даю логическую конструкцию того, что могло бы быть, с чем можно сравнить будущую общественную реальность и увидеть, что вмешалось в процесс социальных перемен и сделало общество таким, каким оно стало. Концепция постиндустриального общества является широким обобщением. Ее смысл может быть понят легче, если выделить пять компонентов этого понятия: 1) В экономическом секторе: переход от производства товаров к расширению сферы услуг. 2) В структуре занятости: доминирование профессионального и технического класса. 3) Осевой принцип общества: центральное место теоретических знаний как источника нововведений и формулирования политики. 4) Будущая ориентация: особая роль технологии и технологических оценок. 5) Принятие решений: создание новой “интеллектуальной технологии”. Формирование сервисной экономики. Примерно тридцать дет назад К.Кларк в своих “Условиях экономического прогресса” аналитически разделил хозяйство на три сектора: первичный, вторичный и третичный. К первичному было отнесено главным образом сельское хозяйство; ко вторичному — обрабатывающая промышленность, или индустрия; к третичному — услуги. Любая экономика есть смешение в различных пропорциях всех этих секторов. Но К.Кдарк утверждал, что по мере индустриализации стран происходит неизбежная коррекция из-за различий в производительности и, как следствие, большая часть рабочей силы перетекает в обрабатывающий сектор, а с дальнейшим ростом национального дохода появляется усиленный спрос на услуги, и происходит соответствующий сдвиг в этом направлении. Согласно данному критерию, первой и простейшей характеристикой постиндустриального общества является то, что большая часть рабочей силы уже не занята в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, а сосредоточена в сфере ус-дуг, к которой относятся торговля, финансы, транспорт, здравоохранение, индустрия развлечений, а также сферы науки, образования и управления. Сегодня подавляющее число стран (см. таблицы 1 и 2) еще зависят от первичного сектора: сельского и лесного хозяйства, рыболовства и добывающей промышленности. Эти экономики целиком базируются на естественных ресурсах. Их производительность низка, и они сталкиваются с резкими колебаниями доходов из-за скачков цен на сырье и продукты его первичной переработки. В Африке и Азии в аграрной экономике занято более 70 процентов рабочей силы. В Западной и Северной Европе, Японии и СССР большая часть рабочей силы занята в индустрии, или производстве товаров. Соединенные Штаты являются в настоящее время единственной страной, где в сфере услуг сосредоточено более половины всех работающих, и на нее Приходится более половины валового национального продукта (ВНП). Это первая сервисная экономика, первая страна, где большая часть населения не занята ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. Сегодня около 60 процентов американской рабочей силы занято в сфере услуг; к 1980 году этот показатель поднимется до 70 процентов. Термин “услуги”, если его употреблять обобщенно, может создать обманчивое впечатление о подлинных социальных тенденциях. Многие аграрные общества, например Индия, имеют значительную долю людей, занятых в сервисной сфере, но в услугах личного типа (т.е. домашних слуг), поскольку рабочая сила дешева и часто недоиспользуется. В индустриальном обществе различные отрасли сферы услуг имеют тенденцию к расширению из-за потребностей самого производства, например в транспорте иди распределении. Но в постиндустриальном обществе в первую очередь развивается иной вид услуг. Если выделить в сервисном секторе такие отрасли услуг, как личные ( магазины розничной торговли, прачечные, гаражи, салоны красоты); деловые (банковское дело и финансы, торговля недвижимостью, страхование); транспорт, коммуникации, коммунальное хозяйство; а также здравоохранение, образование, научно-исследовательская деятельность и управление, — то именно развитие и рост последней категории являются решающим фактором для постиндустриального общества. Между тем экспансия этого сектора отражает рост новой интеллигенции — в университетах, исследовательских центрах, профессиональной сфере и управлении.  Примечание: Из-за округления сумма отдельных разделов может не совпадать с общим итогом по группам. (a) Более развитые регионы. (b) Исключая Полинезию и Микронезию. (*) Отчет Международной организации труда по состоянию на 1970 год будет опубликован позднее. В 1969 году, однако, Организация экономического сотрудничества и развития выпустила доклад о составе рабочей силы в Западной Европе по секторам, на котором основаны сопоставления, приведенные в Таблице 2.  Ведущая роль профессионального и технического класса. Второй способ определения постиндустриального общества связан с переменами в структуре занятости, причем учитывается не только то, где работают люди, но и какой вид труда они выполняют. В значительной мере род занятий в наибольшей степени определяет классовые различия и задает стратификацию в обществе. Индустриализация породила новое явление — полуквалифицированного рабочего, который за несколько недель мог быть подготовлен для выполнения простых операций, применявшихся в машинном производстве. В индустриальных обществах полуквадифицированный рабочий превратился в крупнейшую категорию рабочей силы. Развитие “экономики услуг” с ее акцентом на офисную работу, образование и управление, естественным образом вызвало сдвиг к тем видам труда, в которых были заняты “белые воротнички”. В Соединенных Штатах в 1956 году их число впервые в истории индустриальной цивилизации превысило количество “синих воротничков”. С тех пор разрыв постепенно рос; к 1970 году “белые воротнички” превосходили “синие” в пропорции более чем пять к четырем. Но самое разительное изменение связано с экспансией профессиональной и технической занятости, — а такая деятельность требует образования на уровне колледжа, — которая растет вдвое быстрее среднего показателя. В 1940 году в США людей с профессиональной и технической подготовкой насчитывалось 3,9 млн.; к 1964 году это число возросло до 8,4 млн., и, согласно подсчетам, к 1975 году их будет около 13,2 млн.; тем самым они станут второй по численности (после полуквадифицированных рабочих) среди восьми самых крупных групп населения страны (см. таблицу 3). Дополнит картину еще один статистический показатель, связанный с ролью ученых и инженеров, составляющих ключевую группу в постиндустриальном обществе. Если темп роста профессионального и технического класса в целом вдвое превышает средний темп роста рабочей силы, то увеличение численности ученых и инженеров идет втрое быстрее, чем общий рост трудящегося населения. К 1975 году Соединенные Штаты будут иметь почти 550 тыс. ученых (естественные и общественные науки) против 275 тыс. в 1960 году и почти 1,5 млн. инженеров в сравнении с 800 тыс. в I960 году. Таблица 4 отражает всплеск количества профессиональных и технических работников, являющихся “сердцевиной” постиндустриального общества15. Центральная роль теоретических знаний. Определяя рождающуюся социальную систему, следует не только экстраполировать тенденции, подобные, например, созданию сервисной эко- 15 В таблице 3 количество лиц с профессиональным и техническим образованием составляет 13,2 миллиона, а в таблице 4 — 12,9 миллиона. Различие порождено тем фактом, что цифра в таблице 4 рассчитывалась пять месяцев спустя, а также различными оценками темпов безработицы. Я оставил цифры без изменений, чтобы показать разброс оценок.  Источник: Technology and the American Economy. Report of the National Commission on Technology, Automation, and Economic Progress. Vol. 1. Wash., 1966. P. 30; а также America's Industrial and Occupational Manpower Requirements, ' 1964-1975. Wash., Bureau of Labor Statistics. Примечание: Из-за округления сумма отдельных разделов может не совпадать с общим итогом по группам. (a) Прогнозы на 1975 год учитывают уровень безработицы в размере 3 процентов. Применение данного уровня безработицы в качестве их базиса не означает предположения о существовании иди желательности достижения данного показателя безработицы. (b) Менее 3 процентов.  Источник; Bureau of Labor Statistics Bulletin No 1606: Tomorrow's Manpower Needs. February 1969. Vol. IV. Appendix E. P. 28-29. номики иди расширению профессионального и технического класса, но и исследовать фундаментальные общественные перемены. Концептуальную схему можно построить вокруг некоей специфической характеристики социальной системы, его осевого принципа. Индустриальное общество представляет собой совокупность людей и машин, подчиненных производству благ. Постиндустриальное общество, заинтересованное в контроле за нововведениями и эскалации перемен, складывается вокруг знаний, что, в свою очередь, порождает новые общественные отношения и новые структуры, которые должны управляться политическими методами. Знание, разумеется, необходимо для функционирования любого общества. Однако постиндустриальное общество отличает то, что изменился сам характер знания. Главным при принятии решений и управлении переменами стало доминирование теоретического знания, превалирование теории над эмпиризмом и кодификация знаний в абстрактные своды символов, которые, как в любой аксиоматической системе, могут быть использованы для изучения самых разных сфер опыта. Каждое современное общество живет сейчас нововведениями и стремится контролировать происходящие перемены, пытаясь предвидеть будущее, с тем чтобы быть в состоянии определять ориентиры своего развития. Эта приверженность привносит в общество потребность в планировании и прогнозировании. Именно изменившееся осознание природы нововведения и делает значение теоретического знания столь всеобщим. Нельзя не заметить прежде всего новых взаимоотношений между наукой и технологией. Фактически все крупные отрасли современной индустрии — металлургия, энергетика, связь, автомобилестроение, авиационная промышленность — пришли к нам из XIX века (хотя выплавка стали началась в XVIII веке, а авиастроение в ХХ-м), будучи творениями изобретателей, вдохновенных и талантливых умельцев на все руки, которые в целом безразлично относились к науке и фундаментальным законам, лежащим в основе их поисков. У.Келли и А.Бессемер, которые (независимо друг от друга) открыли процесс окисления, позволивший создать конвертерные печи и перейти к массовому производству стали, не имели понятия о своем современнике — Генри К. Сорби, чьи труды по металлургии раскрыли истинную микроструктуру стади. Александер Г.Белд, изобретатель телефона, был, по мнению Дж.К.Максвелла, обычным декламатором, который “для достижения своих личных целей (а попросту, материального благосостояния) стал электриком”. Работы Т.Эдисона с “эфирными искрами”, приведшие к изобретению электрической лампочки и вызвавшие революцию в технологии, проводились вне рамок теоретических исследований по электромагнетизму и даже с пренебрежением к ним. Но последующее развитие электродинамики, особенно с вытеснением паровых двигателей, могло исходить лишь от инженеров, получивших глубокую подготовку в области математической физики. Т.Эдисон, писал один из его биографов, был лишен “мощи абстракции”16. Первой “современной” индустрией, в силу имеющей здесь место неразрывной связи между наукой и технологией, можно назвать химию, ибо для осуществления химического синтеза — рекомбинации и трансформации молекул, составных частей вещества, — необходимо обладать теоретическими знаниями о тех макромолекулах, с которыми производятся операции17. В 1909 году В.Нерст и Ф.Габер разработали процесс получения аммиака из азота и водорода. Руководствуясь теоретическими принципами, впервые предсказанными французом Анри Ле Шателье в 1881 году, два немецких химика блестяще подтвердили слова И.Канта о том, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория18. Ирония, однако, состоит в использовании результата. 16 Josephson M. Edison. N.Y., 1959. P. 361. 17 В этом смысле интересно развитие авиации. Первыми изобретателями были мастера на все руки, но отрасль могла развиваться лишь благодаря использованию научных принципов. Лэнгди ([в работе] 1891 [года]) и Зам (в 1902 - 1903 годах) положили своими исследованиями поведения воздушных потоков, огибающих различные типы крыла, начало новой науке — аэродинамике. Тогда же, в 1900 году, братья Райт начали мастерить планеры, а в 1903 году установили на аэроплан бензиновый двигатель. Но дальнейшая работа стада возможной только после 1908 года, когда эксперименты (с использованием аэродинамических труб, например) и математические расчеты (моделирующие, скажем, взаимодействие воздушных потоков с крылом самодета при различных углах падения) стали основываться на применении строгих физических законов. 18 См.: Farber E. Man Mades His Materials // Technology and Western Война является “работным домом” техники, но современная война совершенно по-новому приковала к себе науку и технологию. Перед первой мировой войной каждый из генеральных штабов предполагал, что либо Германия одержит быструю и полную победу, либо, если Франция удержится, война быстро завершится поражением Германии (на поле боя или за столом переговоров). Рассуждения строились с учетом того простого факта, что Чили была главным поставщиком в Германию (да и во весь остальной мир) природных нитратов, необходимых для производства удобрений и взрывчатки, а во время войны доступ Германии к Чили будет отрезан британским флотом. В 1913 году Германия использовала 225 тыс. тонн азота, половина которого импортировалась. Запасы стали сокращаться, но процесс Габера—Боша по производству синтетического аммиака развивался настолько быстро, что к 1917 году он давал 45 процентов всего производства азотистых соединений. Ко времени перемирия Германия уже почти полностью удовлетворяла свои потребности в азотистых соединениях19, и в силу ее самообеспечиваемости первая мировая война превратилась в затяжную окопную бойню. В этом смысле первая мировая война была последней из “старых” войн человеческой цивилизации. Но с изменившейся ролью науки она стала также первой из “новых” войн. Наиболее известным символом “сплава” науки и войны явилась, конечно, использованная в 1945 году атомная бомба. Это продемонстрировало, как писал Дж.Холтон, “что цепочка экспериментов, начавшихся в научных лабораториях, может перерасти в событие, сравнимое по масштабам и неожиданности с мифологическим явлением”. За период после окончания второй 19 См.: Caber L.F. Chemical Industry, 1900—1930. Oxford, 1971. P. 198-203. Он пишет: “Процесс Габера... оставался фактически неизвестным, когда разразилась великая война. Синтез аммиака... представляет собой один из наиболее важных прорывов в промышленной химии... В процессе, открытом Ф.Габером и промышденно примененном К.Бошем, впервые использовалось высокое давление; технология производства аммиака, будучи соответствующим образом модифицирована, была позднее использована для синтеза метанола и гидрогенерации угля с целью получения бензина. Его влияние заметно даже в совеременных методах перегонки нефти и использовании крекинговых газов для дальнейшего синтеза” (Caber L.F. Chemical Industry, 1900-1930. P. 90). мировой войны беспрецедентное развитие научной технологии привело к рождению водородной бомбы, появлению систем раннего обнаружения и предупреждения, координируемых компьютерными сетями, межконтинентальных баллистических ракет, вылилось во Вьетнаме в создание “автоматизированного” поля боя благодаря широкомасштабному применению электронных сенсорных приспособлений и контролируемых компьютером систем ответных ударов. Война оказалась под “ужасным” контролем науки, и ее характер, подобно характеру других видов человеческой деятельности, коренным образом изменился. Менее явно, но столь же серьезным образом меняющиеся отношения между теорией и эмпиризмом выражены в формулировании правительственной политики, особенно в экономической области. В период Великой депрессии 30-х годов почти каждое правительство пребывало в метаниях и не имело четкого представления о том, что же следовало предпринять. Б Германии экономисты социалистического толка, определявшие правительственную политику, настаивали на том, что депрессия должна “пройти свой путь”, имея в виду, что вызвавшее ее “перепроизводство”, согласно их марксистской логике, неизбежно будет преодолено. В Англии царило такое же чувство безнадежности. Т.Джонс, доверенное лицо Стэнли Болдуина и член Управления помощи безработным, отмечал в письме к А.Фдекснеру 1 марта 1934 года: “На домашнем фронте у нас наблюдаются благоприятные, хотя и слабые признаки оживления торговли, но нет никаких свидетельств уменьшения количества безработных. Медленно, но все увереннее укрепляется понимание, что большинство из них уже никогда не будут работать. Люди вроде Линдсея, выпускника Баллиодьско-го колледжа, Т.Д. и им подобные бьются над огромной и постоянной проблемой создания центров профессиональной подготовки”20. В Соединенных Штатах Франклин Д.Рузвельт экспериментировал с широким набором программ. Через Национальное уп- 20 Jones Т. A Diary with Letters. N.Y., 1954. P. 125. Линдсей — это А.Д.Линдсей, гдава Балдиодьского коддеджа на протяжении 25 дет, вплоть до 1949 года. Инициалами Т.Д. Томас Джонс иронично обозначает себя. равление восстановления экономики он учредил сложную систему фиксирования и регулирования цен, напоминавшую корпоративное государство. По совету Дж.Уоррена он манипулировал золотым содержанием доллара с целью повышения уровня цен. Чтобы занять безработных, он развернул широкую программу общественных работ. Немногие из подобных мероприятий были почерпнуты из какой-либо общей теории экономического возрождения; таковой вообще не существовало. Как впоследствии отмечал Р.Тагвелл, один из экономических советников Ф.Рузвельта, президент испытывал одну “магическую формулу” за другой в надежде найти хоть какую-нибудь комбинацию, которая привела бы экономику в движение21. Более полное понимание того, как следует управлять экономикой, было достигнуто главным образом благодаря соединению теории с политической практикой. Дж.М.Кейнс дал теоретическое обоснование вмешательства государства в экономическую жизнь как средства сокращения разрыва между накоплением и инвестированием22. Работы С.Кузнеца, Дж.Хикса и других ученых в области макроэкономики обеспечили правительственной политике прочную основу посредством создания системы национальных счетов — совокупности экономических данных, включившей такие компоненты, как инвестиции и потребление, в счета производства и доходов, — позволявшей измерять уровень экономической активности и решать, какие именно секторы нуждаются в государственном вмешательстве. Другой революцией в экономической науке стало активное использование весьма строгой, математически формализованной 21 См.: Tugwell R.G. Democratic Roosevelt. N.Y., 1957. Chap. 15. P. 312-313. 22 Кейнсианская революция в экономической теории произошла после того, как большинство стран уже вышли из депрессии, хотя многие меры, особенно так называемые несбалансированные бюджеты, или дефицитное финансирование, принимались путем проб и ошибок, хотя и имели “кейнсианский эффект”. Наиболее осознанные усилия по использованию новой экономической науки Ныли предприняты в Швеции, где министр финансов, социалист Э.Вигфорс, отошел от идей марксизма и, согласно рекомендациям Э.Линдаля и Г.Мюрдадя, проводил активную налоговую политику и организовывал общественные работы, что было кейнсианством до Кейнса, то есть до публикации в 1936 году его книги “Общая теория [занятости, процента и денег]”. концепции, восходящей к общей теории равновесия Л.Вальраса и развитой в последние 30 дет В.Леонтьевым, Я.Тинбергеном, Э.Фришем и П.Самуэльсоном для ее использования в прикладной политике23. В прошлом эти концепции и инструментарий — производственные функции, ряды потребления, временные предпочтения и дисконтирование, — мощные в своей абстракции, были отдалены от эмпирического содержания, так как отсутствовали количественные данные, необходимые для проверки и применения этой части теории24. В данном отношении развитие современной экономической науки стадо возможным благодаря компьютерам. Они позволили соединить формальную теорию с накопленными в последние годы обширными базами данных; на основе этого возникли современная эконометрика и прикладные формы экономической науки23. Важное значение имели модели взаимозависимости между отраслями, такие, как матрицы “затраты-выпуск (выпуск- 23 Тридцать лет назад в немногих учебных заведениях преподавалась математическая экономика, если и преподавалась вообще. Поворотным пунктом, скорее всего, стада публикация в 1947 году труда П.Самуэльсона “Основы . экономического анализа”, в котором был представлен математически формализованный вариант неоклассической экономической науки. Сегодня уже никто не может заниматься экономической теорией без солидного знания математики. 24 Удивительно, что во время депрессии не существовало реальных оценок масштаба безработицы из-за путаницы по поводу ее концептуального определения и отсутствия методики выборочных исследований, которые позволяли бы делать быстрые подсчеты; правительство полагалось на перепись 1930 года и некоторые оценки предприятий. В 1921 году, когда президент Гардинг созвал конференцию экспертов для обсуждения безработицы, последовавшей за послевоенной депрессией, разброс оценок был очень большим, и окончательно опубликованные цифры выявились буквально путем голосования. Путаница в вопросах о том, кого считать безработным и каковы компоненты совокупной “рабочей сиды”, сохранялась в течение 30-х годов, и установившийся набор определений и показателей появился только в 40-е. В то время не было, тем более, показателя валового национального продукта и счетов национального дохода, дающих представление об экономике в целом. Эти показатели вошли в оборот в 1945 году. (Для иллюстрации статистики по безработице я использовал данные из неопубликованной диссертации по проблеме социальных индикаторов, защищенной в Массачусетсском технологическом институте Дж. де Нефвилль.) 25 Ч.Вольф младший и Дж.Х.Эннс сделали обширный обзор этого развития в докладе “Компьютеры и экономическая теория” (Доклады РЭНД, Р-4724). Я благодарен им за ряд примеров. потребление”), разработанные В.Леонтьевым, которые упростили систему общего равновесия Л.Вадьраса и показали трансакции между отраслями, секторами или регионами. Модель “зат-раты-выпуск” американской экономики представляет собой сеть из 81 отрасли, начиная с “обуви и изделий из кожи” (1) и кончая “металлоломом и подержанными товарами” (81), сгруппированной по производительному, распределительному и сервисному секторам экономики. Таблица денежных потоков показывает распределение выпуска изделий любой одной отрасли среди 80 остальных. Модель “затраты-выпуск” фиксирует состав и пропорции товаров на входе (от каждого или нескольких секторов), которые поступают в специфическое звено выхода (в долларовом исчислении или физических единицах). Обратная матрица показывает как косвенный, так и прямой спрос, порожденный движением товара. Таким образом можно проследить влияние спроса конечного потребителя, скажем на автомобили, на объем (или стоимость) железной руды, хотя автомобильная промышленность не покупает железную руду напрямую. В то же время можно оценить, какая часть железной руды входит в такие конечные изделия, как автомобили, корабли, здания и т.д. Таким способом можно проследить за изменениями в характере конечного спроса в категориях их дифференцированного воздействия на каждый из секторов экономики26. Таблицы “затраты-выпуск” являются основным инструментом общенационального экономического планирования и применяются также на региональном уровне, где с помощью компьютерных моделей оценивается воздействие на торговлю демографических изменений. Крупные эконометрические модели, подобные упомянутой выше брукингской, позволяют осуществлять экономическое про- 26 Выражаясь математическим языком, матрица “затраты-выпуск” представляет систему линейных уравнений — в данном случае 81 уравнение с 81 переменной, которые решаются методами матричной алгебры. См.: Leonlieff W. The Structure of the American Economy: Theoretical and Empirical Explorations in Input-Output Analysis. N.Y., 1953. Забавно, что когда в 1949 году Бюро статистики труда пыталось создать модель “затраты-выпуск” для американской экономики, бизнес воспротивился этому на том основании, что увидел в данной системе инструмент социализма, и в деньгах для построения модели первоначально было отказано. гнозирование, а их компьютерные версии дают экономистам возможность проводить политические “эксперименты”, такие, как содержащиеся в работах Г.Фромма и П.Таубмана, где имитируются восемь различных комбинаций фискальных и монетарист-ских мероприятий на период 1960—1962 годов, позволяющих понять, какие из них могут стать наиболее эффективными27. С помощью этого инструментария можно проверить различные теории, чтобы понять, какие способы “точной настройки” экономики существуют в настоящий момент. Было бы слишком технократическим утверждение о том, что управление экономикой есть лишь техническое последствие теоретической модели. Решающие соображения имеют политическую природу, и именно они обусловливают рамки решения. Однако экономические модели указывают на пределы, в которых можно действовать, и определяют последствия альтернативного политического выбора28. Важнейшее обстоятельство связано с тем, что выработка экономической политики, хотя и не является точной наукой, опирается сегодня на теорию и часто должна находить в ней необходимые подтверждения. Тот факт, что администрация Р.Никсона в 1972 году вполне могла принять концепцию “бюджета полной занятости”, который устанавливает уровень правительственных расходов, как если бы имело 27 Их выводы сводятся к тому, что наибольшее воздействие на ВНП оказывало увеличение правительственных расходов на текущие нужды и строительство. Сокращение подоходного налога в меньшей степени стимулировало экономику, чем рост расходов. См.: Fromm G., Taubman P. Policy Simulations with an Econometric Model. Wash., 1968. 28 Р.Солоу утверждает, что с помощью современного экономического инструментария можно измерить (в определенных рамках) уровень любой экономической активности, поскольку объем правительственных расходов способен компенсировать дефицит частных инвестиций и способствовать ее повышению. Но, поступая таким образом, следует выбрать между инфляцией и полной занятостью; эта дилемма, судя по всему, встроена в рыночную структуру капиталистических экономик. Правительство должно сделать выбор, а это уже политическое решение. Демократы предпочитают полную занятость и инфляцию, республиканцы — стабильность цен и медленный экономический рост. В последние несколько лет, однако, появился и новый феномен — одновременный рост безработицы и инфляции. По невыясненным пока причинам безработица уже не “дисциплинирует” экономику, вызывая снижение цен, но система существующих социальных пособий (например, страхования на случай место полное использование ресурсов (что означает автоматическое согласие с дефицитным финансированием), сам по себе служит показателем изощренности, которую обрело управление за последние 30 лет. Сочетание науки, технологии и экономики символизируется в последние годы словами “исследование и развитие (research and development, R&D)”. Именно отсюда возникли наукоемкие отрасли индустрии (компьютерная, электронная, оптическая, полимерных материалов), которые все более доминируют в производительном секторе общества и обеспечивают индустриально развитым странам ведущую роль в циклах выпуска товаров. Но такая, основанная на науке индустрия, не похожая на созданную в XIX веке промышленность, зависит прежде всего от теоретической работы, предваряющей производство различных изделий. Компьютер не был бы создан без исследований в области физики твердого тела, начатых 40 лет назад Ф.Блохом. Лазер появился благодаря проведенным 30 лет назад исследованиям И.А.Раби по молекулярным оптическим пучкам. (Можно сказать без чрезмерного упрощения, что “Ю.С. стил корпорейшн” является образцовой корпорацией первой трети XX века, “Дженерал моторе” — второй трети, “Ай-би-эм”— последней трети. Контрастирующие отношения этих компаний к исследованию и развитию являются мерилом происшедших изменений.) То, что истинно для технологии и экономической науки, истинно для всех видов знания: продвижения в любой области становятся все более зависимыми от первичности теоретической работы, которая кодифицирует уже известное и указывает путь эмпирическому подтверждению. Фактически теоретическое знание все больше становится стратегическим ресурсом, осевым со- безработицы), усилия, направленные на повышение зарплаты, и становящееся постоянным ожидание роста цен приводят к снижению внимания к проблеме инфляции. Двумя поворотными пунктами в современной экономической политике были сокращение налогов президентом Д ж. Кеннеди в 1964 году, которое канонизировало кейнсианские принципы применительно к экономической политике, и введение президентом Р.Никсоном мер контроля за зарплатой и ценами в 1971 году. Хотя последний был ослаблен в 1973 году, его использование отныне остается предметом выбора. циадьным принципом, а университеты, исследовательские организации и интеллектуальные институты, где оно кодифицируется и обогащается, оказываются осевыми структурами нарождающейся цивилизации. Планирование технологии. Располагая новыми способами технологического прогнозирования, постиндустриальные общества (и это мой четвертый критерий) могут достичь нового измерения общественных перемен — планирования и контроля технологического роста. Современные индустриальные экономики превратились в реальность, когда общества оказались способными создавать новые институциональные механизмы, позволяющие делать накопления (через банки, страховые компании, акционерный капитал и биржу, государственные инструменты, включая займы и налоги) и использовать их для инвестиций. Возможность постоянного ежегодного реинвестирования по крайней мере 10 процентов ВНП превратилась в базу того, что У.Ростоу назвал точкой “взлета” экономического роста. Но любое общество, чтобы избежать стагнации, или “зрелости” (что бы ни имелось в виду под этим туманным словом), обязано открывать новые технологические горизонты с целью поддержания производительности и более высокого уровня жизни. Если общество становится все более зависимым от технологии и нововведений, то в систему вводится опасная “неопределенность”. (К.Маркс утверждал, что капиталистическая экономика должна расширяться иди умереть. Последующие марксисты, например В.Ленин и Р.Люксембург, предполагали, что подобное расширение по необходимости должно быть географическим; отсюда вытекала теория империализма. Но основным направлением экспансии оказались интенсивное использование капитала и технологии.) Как поддерживать рост без новой технологии? Развитие прогнозирования и “техники отображения” делает возможным новую фазу в экономической истории — фазу сознательного, планируемого продвижения технологических изменений и на основе этого уменьшения неопределенности хозяйственного будущего. То, что можно сделать в решении этого насущного вопроса, обсуждается в главе 3. Но, как мы убедились, технологический прогресс имеет вредные побочные эффекты, обусловливающие такие следствия второго и третьего порядка, которые часто не замечаются, хотя и являются, безусловно, ненамеренными. Растущее применение дешевых удобрений произвело революцию в производительности сельского хозяйства, но сток нитратов в реки стад одним из худших источников загрязнения. Использование ДДТ спасло урожаи, но одновременно погубило массу животных и птиц. В автомобилях бензиновые двигатели оказались эффективнее паровых, но они загазовывают воздух. Все это объясняется тем, что внедрение технологий осуществлялось бесконтрольно, а их инициаторы были заинтересованы лишь в весьма узких результатах. Но дальше так не должно продолжаться. Механизмы контроля вполне доступны. Как показали некоторые исследования, обсуждавшиеся в Национальной академии наук, если бы технологии “оценивались” до их внедрения, можно было бы зачастую предложить альтернативные технологии или иной порядок использования уже имеющихся. Исследовательская группа докладывала: “Мы полагаем, что в некоторых случаях применение более широких критериев могло бы привести и в будущем приведет к отбору или поощрению иных технологий иди по крайней мере модификации существующих, причем альтернативные варианты будут связаны с меньшими “социальными издержками” (хотя не обязательно меньшими общими расходами). Например, для борьбы с сельскохозяйственными вредителями можно использовать биологические препараты, а не простые химические вещества. Возможны также инженерные разработки в противовес чисто химическим средствам повышения эффективности двигателей и внедрение новых массовых моделей, повышающих доверие к частным автомобилям”29. Оценка технологий осуществима. Для нее необходим политический механизм, позволяющий выполнять подобные исследования и устанавливать критерии для регулирования использования новых технологий30. Данная проблема рассматривается в главе 4. 29 См.: Technology: Processes of Assessment and Choice. July 1969. Речь идет о докладе, опубликованном Национальной академией наук и Комитетом по науке и астронавтике Палаты представителей Конгресса США в июле 1969 года. 30 Чтобы развить идею технологических оценок, Национальная академия технических наук предприняла три исследования в формирующихся областях: анализ Расцвет новой интеллектуальной технологии. “Величайшим изобретением XIX века, — писал А.Уайтхед, — было изобретение самого метода изобретения. Новый метод вошел в жизнь. Чтобы понять нашу эпоху, можно пренебречь всеми конкретными деталями перемен, подобными железной дороге, телеграфу, радио, вязальным машинам и синтетическим красителям. Мы должны сконцентрировать внимание на самом методе; это и есть реальное новшество, разрушившее основы старой цивилизации”31. В таком же смысле можно сказать, что вторая половина XX века в методологическом аспекте приносит управление организованной сложностью (большими организациями и системами, теорией с огромным числом переменных), определение и воплощение стратегий рационального выбора как во взаимодействии с природой, так и в отношениях между людьми, и, в конечном счете, развитие новой интеллектуальной технологии, которая к концу столетия может стать столь же важной для человечества, какой была машинная технология" на протяжении последних полутораста дет. В XVIII и XIX веках ученые выяснили, как решаются задачи с двумя переменными: как соотносятся сила и расстояние в мире материальных предметов, давление и объем в газах, сила тока и напряжение в электричестве. Даже незначительное уве- обучения с помощью компьютера и телевидения, изучение шумов дозвуковых самолетов, и многофазная проверка при диагностике болезней. Изучение подтвердило возможность оценки технологии и определило расходы и масштаб необходимых для этого исследований. Что касается технических обучающих средств, исследование констатировало 18 видов их воздействия. В отношении шума изучались возможные затраты и результаты пяти альтернативных стратегий, начиная с перемещения аэропортов иди сооружения звукозащитных экранов поблизости от жилья и кончая модификацией самолетов или изменением схемы полетов. См.: A Study of Technological Assessment. July 1969. Речь идет о докладе Комитета по государственной инженерной политике Национальной инженерной академии в июле 1969 года. Идея “оценки технологии” родилась из исследований, проводившихся Комитетом по науке и астронавтике Палаты представителей, и в 1967 году конгрессмен Доддарио внес законопроект о создании Управления по оценке технологий. В 1972 году закон был принят, и теперь Конгресс, а не президент, облечен полномочиями создать подобное подразделение. 31 Science and the Modern World [выходные данные не указаны]. Р. 141. личение числа переменных, скажем, до трех или четырех, заложит фундамент для самой совершенной технологии. Такие объекты, как телефон, радио, автомобили, самолеты и турбины, являются воплощением, говоря словами У.Уивера, “сложной простоты”32. Большинство моделей социальной науки XIX — начала XX века повторяли эти простые взаимозависимости: капитала и труда (в виде постоянного и переменного капитала в марксовой системе; в виде производственной функции в неоклассической теории), предложения и спроса, баланса власти и торговли. Как закрытые системы, основанные на противоположностях, они, если использовать формулировку А.Вальштеттера, весьма привлекательны аналитически, но упрощают сложный мир. С прогрессом науки мы имеем дело уже не с малым числом взаимозависимых переменных, но с упорядочением больших чисел: движение молекул в статистической механике, уровни ожидаемой продолжительности жизни в актуарных таблицах, распределение наследственных признаков в популяционной генетике. В общественных науках таковой стала проблема определения “среднего человека” — степень распространенности интеллекта, уровни социальной мобильности и т.д. Все это, используя выражение У.Уивера, проблемы “дезорганизованной сложности”, но их решения стали возможны благодаря выдающемуся прогрессу теории вероятностей и развитию статистики, которые могут формулировать результаты на языке случайных событий. Главными интеллектуальными и социологическими проблемами постиндустриального общества являются, если продолжать использовать метафору У.Уивера, проблемы “организованной сложности” — управление крупномасштабными системами с огромным числом взаимодействующих переменных ради достижения определенных целей. В настоящее время мы располагаем техникой управления таковыми, что стало результатом упорного труда современных системных теоретиков. 32 См.: Weaver W. Science and Complexity // Weaver W. (Ed.) Scientists Speak. N.Y., 1947. Я признателен бывшему исследовательскому работнику Колумбийского университета Н.Ли за эту цитату и за ряд других предложений в этом разделе. Начиная с 1940 года произошел удивительный расцвет тех областей науки, чьи выводы могут быть применены к проблемам организованной сложности: теория информации, кибернетика, теория решений и игр, концепция полезности. Они породили и специфические методы, такие, как линейное программирование, статистическая теория решений, аппликационные цепи Маркова, теория случайностей и решения по принципу минимизации и максимизации, которые используются для прогнозирования альтернативных оптимальных результатов разного выбора в стратегических ситуациях. За всем этим стоит развитие математики и то, что Дж.Сингх называет “всеобъемлющей цифирью”33. Усредненные свойства, линейные отношения и отсутствие обратной связи являются упрощениями, использовавшимися ранее и позволявшими осуществлять математические расчеты вручную. Вычисления прекрасно подходили для проблем с немногими переменными и медленными темпами изменений. Но проблемы организованной сложности должны описываться в терминах вероятностей — просчитываемыми последствиями альтернативных действий, которые привносят ограничители в виде конфликта или сотрудничества, — и, чтобы решить их, следует выйти за рамки классической математики. С 1940 года прогресс в теории вероятностей (некогда интуитивной, а ныне строгой и аксиоматичной), в теории игр и концепциях принятия решений привел к еще более широкому применению теории как таковой. Я назвал использование новых достижений “интеллектуальной технологией” по двум причинам. Технология, как ее определяет Г.Брукс, “есть применение научного знания для выявления способов совершать воспроизводимые действия”34. В этом смысле создание госпиталя или международной торговой системы есть общественная технология, подобно тому как автомобиль иди числовое программное управление станком есть машинная техноло- 33 См.: Singh J. |