Охта. Хирургическая операция

Скачать 1.65 Mb. Скачать 1.65 Mb.

|

|

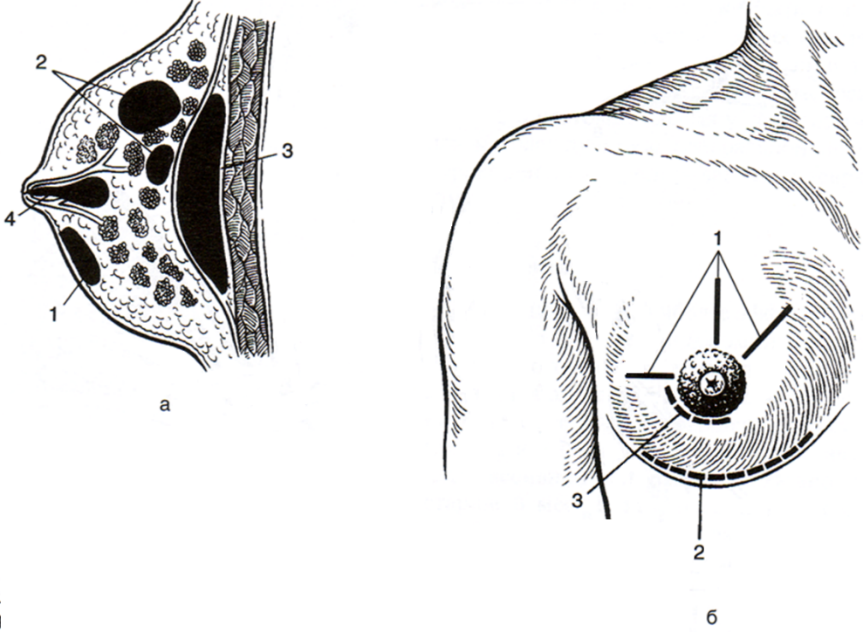

Топография межреберных промежутков: В межреберных промежутках располагаются межреберные мышцы внутренние и наружные, сосудисто-нервные пучки, клетчатка. Сосуды и нервы проходят в межреберных щелях (межреберные каналы) – они ограничены сверху реберной бороздой, снаружи и снутри межреберными мышцами. Обычно v. intercostalis располагается выше всего, a. intercostales ниже. Сосуды проходят в реберной борозде. Ниже, вне предела реберной борозды располагаются межреберные нервы. Из-за такого расположения они больше подвержены повреждениям, чем сосуды. Поэтому прокол необходимо делать по верхнему краю ребра. 47 вопрос. Доступы к органам грудной полости. Островерхов – страница 453 (оперативный доступ к лёгкому) Сергиенко – 1 том страница 742 (торакотомии) Кованов – страница 303 https://studfile.net/preview/5606868/page:28/ (написано в основном отсюда) Доступы к органам грудной полости делят на внеплевральные доступы (плевральные полости не затрагиваются) и чрезплевральные доступы (вскрытие одной или двух плевральных полостей). Основным требованием при выборе оперативного доступа является анатомическая доступность и техническая возможность осуществить через применяемый доступ все этапы операции. Выделяют три вида чрезплевральной торакотомии: 1) переднебоковая торакотомия, 2) заднебоковая торакотомия, 3) боковая торакотомия. Переднебоковая торакотомия. Доступ к лёгким, органам средостения (преимущественно переднего), диафрагме, нижнегрудному отделу пищевода. Положение больного на спине. Разрез начинают на уровне III ребра, несколько отступя кнаружи от парастернальной линии и загибая по дуге проводят до задней подмышечной линии ниже соска. Заднебоковая торакотомия. Доступ к задним отделам легких, к корню лёгкого. Положение на здоровом боку или на животе. Разрез начинают на уровне IV грудного позвонка остистого отростка по паравертебральной линии и продолжают его до угла лопатки. Далее, обогнув угол лопатки снизу, продолжить разрез по ходу VI ребра до передней подмышечной линии. Плюсом переднебокового доступа является то, что положение на спине минимально ограничивает объем дыхательных движений здорового лёгкого и деятельность сердца (при положении на боку органы средостения смещаются и экскурсия здоровой половины грудной клетки резко ограничивается). Плюсом заднебокового доступа является то, что можно легче подойти к корню лёгкого. Однако данный оперативный доступ более травматичен из-за пересечения мышц спины. Боковая торакотомия. Доступ к передним и задним отделам лёгкого, сердцу, перикарду, средостению, диафрагме. Положение на здоровом боку. Разрез начинают отступая на 2-3 см кнаружи от среднеключичной линии в 5/6 межреберье и продолжают до лопаточной линии. Чрездвуплевральный доступ дает возможность подойти ко всем отделам сердца и крупным сосудам, однако отличается большой травматичностью и может быть осуществлен только при искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как сопровождается двусторонним пневмотораксом. Наряду с применением классических оперативных доступов, в торакальной хирургии в настоящее время используют малоинвазивные методы: торакоскопия (как правило с диагностической целью) и видеоэндохирургический способ выполнения операций на органах и сосудах грудной полости. Основные доступы к сердцу Внеплевральный доступ – продольная стернотомия (доступ Мильтона). Проводится при слипчивых и выпотных перикардитах, операциях на «сухом» сердце со вскрытием его полости) Чрезплевральный доступ – поперечная торакотомия (доступ Лефора). Разрез осуществляется переднебоковым разрезом по 2, 3 или 4 межреберью слева. Данный доступ является обширным ко всем отделам сердца и крупным сосудам.  48 вопрос. Хирургическая анатомия молочной железы. (Glandula mammaria). Островерхов – страница 404 Кованов – страница 130 https://studfile.net/preview/5606868/page:26/ https://meduniver.com/Medical/Xirurgia/anatomia_molochnoi_gelezi.html Топографическая анатомия. Молочная железа располагается на передней и частично латеральной поверхности грудной клетки. У женщин имеет протяжение от III до VII ребра, располагается между грудинной линии и передней подмышечной линии. Молочная железа представляет сложную альвеолярнотрубчатую железу, окружена капсулой (поверхностная фасция). От капсулы вглубь железы отходят перегородки, таким образом, разделяя ее на 15-20 долек расположенных радиарно. Каждая долька имеет выводной проток на соске. Поверхностная фасция сращена с ключицей, это способствует фиксации железы (подвешивающая связка молочной железы). В области молочной железы имеются несколько слоев клетчатки: между кожей и поверхностной фасцией; между листками поверхностной фасции (внутри капсулы железы); под поверхностной фасцией (между задним листком капсулы железы и собственной фасцией). Молочную железу принято делить на четыре квадранта: верхне-наружный, нижне-наружный, верхне-внутренний и нижне-внутренний. Разница строения квадрантов заключается в количестве железистых элементов: их больше всего в верхне-наружном квадранте, затем они убывают от верхне-внутреннего к нижне-наружному, меньше всего их в нижне-внутреннем квадранте. Поэтому чаще всего опухоль развивается в верхне-наружном квадранте. Кровоснабжение молочной железы осуществляется ветвями внутренней грудной артерии и латеральной грудной артерии (они отходят от подмышечной артерии). А также межреберными артериями, которые отходят от внутренней грудной артерии. Их ветви проникают в молочную железу по задней ее поверхности. Ветви артерий анастомозируют друг с другом. Иннервация осуществляется надключичными нервами (из шейного сплетения) и передними грудными (из плечевого сплетения), а также ветвями межреберных нервов. Лимфатическая система молочной железы развита очень хорошо и имеет важное практическое значение. По данной системе распространяются метастазы при раке железы и инфекция при гнойном воспалительном процессе. Оценка состояния лимфатических узлов является крайне важным диагностическим приёмом, который позволяет предположить наличие или отсутствие рака молочной железы. Лимфатические сосуды молочной железы можно разделить на две группы: 1) поверхностные (кожные), 2) глубокие (паренхиматозные) Основной путь оттока лимфы – подмышечный путь к подмышечным узлам. При раке железы в первую очередь поражается узел Зоргиуса, который располагается под краем большой грудной мышцы на уровне III ребра. 49 вопрос. Топографо-анатомическое обоснование и принципы хирургического лечения маститов. Островерхов – страница 437 Кованов – страница 297 Сергиенко – 1 том, страница 760 https://studfile.net/preview/5606868/page:26/ При кормлении грудью возникает повторное механическое раздражение, повышение давления в молочных ходах, в области соска возникают «входные ворота» для инфекции. Таким образом, ткани молочной железы могут воспалиться, в результате чего образуются абсцессы. Вдоль соединительно-тканных перегородок и выводных протоков инфекция проникает вглубь и вызывает воспаление молочной железы (мастит). Виды гнойных маститов: 1)субареолярный абсцесс, 2)интрамаммарный абсцесс, 3)ретромаммарный абсцесс, 4)галактофорит  Поверхностные маститы располагаются в околососковой зоне или над стромой железы непосредственно под кожей (от долек отделены капсулой). Инрамаммарные абсцессы расположены в дольках самой железы. Ретромаммарные абсцессы находятся под глубоким листком капсулы молочной железы и перед поверхностным листком поверхностной фасции груди. (См рисунок выше) При паренхиматозных маститах поражение долек идет по ходу молочных путей, а при интерстициальных инфекция заносится по лимфатическим путям (т.е. развивается вторичная воспалительная реакция). Из-за быстрого распространения инфекции используется радикальный способ лечения маститов – вскрытие гнойной полости хирургическим путем. Основные разрезы: 1) радиарные разрезы, 2) разрез по Барденгейеру (субмаммарный дугообразный разрез), 3) параареолярный разрез. (См. на рисунке выше) Характер операции зависит от степени распространенности и локализации воспалительного процесса. При субареолярном мастите проводится параареолярный разрез. При антемаммарном и интрамаммарном маститах разрезы производят в радиарном направлении по направлению к соску, околососковый кружок затрагивать нельзя. Разрез должен обеспечивать хороший отток гноя. Недостатком радиарных разрезов являются грубые послеоперационные рубцы на коже молочной железы. Наиболее преимущественным является субмаммарный дугообразный разрез Барденгейера по переходной складке под молочной железой. Таким доступом вскрывают инрамаммарные и ретромаммарные абсцессы. Данный метод позволяет избежать пересечения протоков железистых долек, обеспечивает хорошие условия для оттока гноя и некротизированных тканей, а также дает хороший косметический результат. 50 вопрос. Рак молочной железы. Принципы хирургического лечения. Островерхов – страница 438 (очень мало, техники операций) Кованов – Сергиенко – Интернет!!! http://www.libma.ru/medicina/operativnaja_hirurgija_konspekt_lekcii/p7.php Рак молочной железы относится к одной из наиболее частых локализаций злокачественных образований. Топография. Молочная железа у женщин располагается на уровне III-VII ребер между парастернальной и передней подмышечной линиями. Поверхностная фасция груди образует капсулу для молочной железы. Она сращена с ключицей и образует подвешивающую связку молочной железы. Молочную железу принято делить на четыре квадранта: верхне-наружный, ниж-не-наружный, верхне-внутренний и нижне-внутренний. В каждом квадранте находится разное количестве железистых элементов: самое большое в верхне-наружном квадранте. Поэтому чаще всего опухоль молочной железы развивается в верхне-наружном квадранте. Злокачественная опухоль может прорастать в соседние ткани (кожу, собственную фасцию, мышцы, ребра). Опухолевые клетки проникают в лимфатические сосуды, и таким образом происходит метастазирование. Основной путь оттока лимфы – подмышечный путь к подмышечным узлам. При раке железы в первую очередь поражаются узлы Зоргиуса (располагаются под краем большой грудной мышцы на уровне III ребр). -От латерального отдела молочной железы лимфа отводится преимущественно в подмышечные узлы -От медиального отдела молочной железы лимфа оттекает в лимфатические узлы, расположенные по ходу внутренней грудной артерии и вены. -От верхнего отдела молочной железы - в подключичные и надключичные лимфатические узлы. -От нижнего отдела железы лимфа оттекает в лимфатические узлы и сосуды предбрюшинной клетчатки и в поддиафрагмальные узлы. Одним из ранних симптомов рака молочной железы является увеличение регионарных лимфатических узлов. Поэтому оценка состояния лимфатических узлов, наряду с определением величины и локализации опухоли позволяет получить представление об операбельности опухоли. Лечение рака молочной железы является комплексным, в него включаются оперативные, лучевые, химиотерапевтические методы. Использование комбинированных способов лечения позволяет применять менее травматичные операции на ранних стадиях рака молочной железы. Ведущей ролью лечения рака молочной железы является хирургическое вмешательство. Основные принципы операции при раке молочной железы: 1) радикальность (удаление опухоли и доступность лимфоузлов), 2) соблюдение правил абластики и антибластики. Типы оперативных вмешательств при раке молочной железы: радикальная мастэктомия; расширенная радикальная мастэктомия; мастэктомия с сохранением большой грудной мышцы; резекция молочной железы (расширенная секторальная резекция, квадрантэтомия). Радикальная мастэктомия состоит из четырех этапов: 1) доступ; 2) удаление опухоли молочной железы в пределах здоровых тканей; 3) удаление региональных лимфатических узлов; 4) ушивание раны. Разрез кожи должен проводиться на расстоянии не менее 5–6 см от краев пальпируемой опухоли; наиболее часто применяют овальный разрез (верхний конец которого проецируется на латеральную треть ключицы, а нижний находится в эпигастральной области, латеральнее срединной линии). Реже используется комбинированный волнообразный разрез Орра и прямоугольный разрез Бека. 51 вопрос. Топографическая анатомия плевры. Островерхов – страница 410 Кованов – страница 146 https://meduniver.com/Medical/Topochka/315.html Плевра – тонкая серозная оболочка, которая покрывает каждое лёгкое и срастается с ним. Образует два серозных мешка. Выделяют висцеральную плевру (она сращена с тканью легкого, заходит во все борозды) и париетальную плевру (является продолжением висцеральной плевры; срастается со стенками грудной полости). Между двумя листками плевры располагается щелевидное пространство – полость плевры, в которой имеется небольшое количество серозной жидкости. Между париетальной плеврой и внутренней поверхностью грудной стенки (внутригрудная фасция) находится небольшое количество клетчатки – подплевральная клетчатка. В париетальной плевре выделяют три отдела: 1) реберная (покрывает ребра и межреберья внутригрудной фасции изнутри); 2) диафрагмальная (покрывает верхнюю поверхность диафрагмы, за исключением срединной части, где прилегает перикард); 3) средостенная (располагается в переднезаднем направлении, проходит от задней поверхности грудины до боковой поверхности позвоночника). При переходе одной части париетальной плевры в другую образуются переходные складки, которые и являются границами плевральной полости. Границы. - Передняя и задняя граница плевры соответствует линии перехода реберной плевры в средостенную. Из-за того, что сердце большей своей частью лежит в левой половине грудной полости, границы расположены несимметрично. - Нижняя граница – соответствует линии перехода реберной плевры в диафрагмальную. На левой стороне нижняя граница стоит несколько ниже, чем на правой Верхняя часть плеврального мешка называется куполом плевры. Он соответствует верхушке лёгкого. Выступает над ключицей на 2-3 см выше спереди, сзади достигает уровня остистого отростка VI шейного позвонка. Купол плевры фиксирован к окружающим костным образованиям посредством соединительнотканных тяжей предпозвоночной фасции шеи. Границы лёгких не во всех местах совпадают с границами плевральных мешков; там, где не совпадают образуются плевральные синусы (пазухи, углубления). Таким образом, плевральные синусы – части плевральной полости, которые находятся в местах перехода одного отдела пристеночной плевры в другой. Выделяют: реберно-диафрагмальный синус; диафрагмально-медиастинальный синус; реберно-медиастинальный синус; позвоночно-медиастинальный. - Реберно-диафрагмальный синус – является самым глубоким из пазух; образован реберной и диафрагмальной плеврой, в нормальных условиях они всегда соприкасаются. Даже при максимальном вдохе, легкое не проникает сюда. - Диафрагмально-медиастинальный синус - образуется при переходе медиастинальной части плевры в диафрагмальную. Он не очень глубок, обычно при вдохе заполняется легкими целиком. - Реберно-медиастинальный синус - располагается у передней границы плевры при переходе реберной части в медиастинальную. Этот синус на правой стороне выражен слабо, на левой — значительно сильнее. - Позвоночно-медиастинальный синус - расположен у задней границы плевры. 52 вопрос. Топографическая анатомия легких. Островерхов – страница 413 Кованов – страница 147 Лёгкие – парный орган , располагающийся в грудной клетке. Расположены в плевральных полостях, отделены друг от друга средостением. В каждом легком имеется три поврехности: реберная, диафрагмальная, средостенная. В каждом лёгком различают доли. В левом легком – две доли (верхняя и нижняя), в правом легком – три доли (верхняя, средняя и нижняя). Доли разделены глубокими щелями – косая щель имеется и в левом (между верхней и нижней долей), и в правом (между верхней и средней долей) легком. В правом имеется еще горизонтальная щель между средней и нижней долей. На средостенной поверхности легкого имеется углубление, называемое воротами. Через них проходят образования корней лёгких: бронх, легочные артерии и вены, бронхиальные сосуды, нервы, лимфатические сосуды. Границы. Передние и задние границы легких совпадают. Нижние границы легких значительно различаются из-за реберно-диафрагмальных пазух. Нижняя граница правого легкого: по грудинной линии – хрящ VI ребра; по срединно-ключичной линии – верхний край VII ребра; по передней подмышечной – нижний край VII ребра; по средней подмышечной – VIII ребру; по лопаточной линии – X ребру; по паравертебральной линии – XI ребру. Нижняя граница левого легкого несколько ниже. Синтопия. Правое легкое – верхушка легкого к подключичной артерии; средостенная поверхность спереди от ворот к правому предсердию и к верхней полой вене; средостенная поверхность сзади от ворот к пищеводу, непарной вене, телам грудных позвонков. Левое легкое – верхушка легкого к левой подключичной и к левой общей сонной артерии; средостенная поверхность спереди от ворот к левому желудочку и к дуге аорты; средостенная поверхность позади ворот прилегает к грудной аорте. Кровоснабжение легких: артериальное кровоснабжение легочной ткани обеспечивается альвеолами и бронхиальными артериями, отходящими от грудной аорты. Легочные артерии и вены выполняют функцию оксигенации крови, обеспечивая питание лишь конечных альвеол. Венозная кровь от ткани легкого, бронхов и крупных сосудов оттекает по бронхиальным венам, впадающим через v. Azygos (парная вена) или v. Hemiazygos (непарная вена) в систему верхней полой вены, а также частично в легочные вены. Иннервация легких. Осуществляется ветвями блуждающих, симпатических, спинномозговых и диафрагмальных нервов. Ветви симпатического и блуждающего нерва образуют переднее и заднее легочное сплетение, которые связаны с ветвями сердечных сплетений и пищеводного сплетения. Отток лимфы происходит в верхние и нижние трахеобронхиальные и околотрахеальные лимфатические узлы. |