Книга посвящена неизменно привлекательной и актуальной теме психологии изучения личности. В ней подробно рассматриваются разнообразные личностные феномены и методы их изучения.

Скачать 2.27 Mb. Скачать 2.27 Mb.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| | Шкала И0 | Шкала Ид | Шкала Ин | |||

| Просо-циаль-ные | Асоциальные | Просо-циаль-ные | Асоциальные | Просо- циаль-ные | Асоциальные | |

| Интерналы | 72 | 16 | 48 | 28 | 66 | 20 |

| Неопределенный тип | 24 | 0 | 38 | 20 | 17 | 8 |

| Экстерналы | 4 | 84 | 14 | 52 | 17 | 72 |

И0 — шкала общей интернальности

Ид — субшкала интернальности в области достижений

Ин — субшкала интернальности в области неудач.

Как видно из таблицы, по шкале общей интернальности подавляющее большинство исследуемых делинквентов (84%) относятся к экстерналам. И лишь 16% из них имеют внутренний локус контроля. Преобладание экстерналов над интерналами среди правонарушителей фиксируется и по обеим субшкалам (хотя здесь имеются некоторые особенности, на которых мы остановимся несколько позже).

Обсуждая полученные данные, мы задаемся вопросом: является ли экстернальность в какой-то мере причиной делинквентности? Или же сама экстернальность большинства делинквентов есть следствие влияния некоторых более общих факторов, приводящих к формированию как внешнего локуса контроля, так и девиантного поведения? Как это не покажется странным, мы полагаем, что следует дать положительный ответ на оба этих вопроса. Действительно, очевидно, не случайно 84% делинквентов являются экстерналами. Внешний локус контроля ведь, по существу, означает снятие субъектом ответственности за все происходящее с ним с самого себя; ответственность возлагается на окружающих

людей, судьбу, случай, обстоятельства. Ясно, что при определенных условиях такая ситуация «облегчает» выход на совершение правонарушения, является фактором риска противоправного поведения. В частности, «облегчается» совершение правонарушения под воздействием группы или ее лидера.

Вполне обоснованным представляется положительный ответ и на второй вопрос. Мы полагаем, что действительно существуют факторы, следствием которых является как формирование внешнего локуса контроля личности, так и формирование делинквентной направленности. Мы исходим здесь из следующего. Не является дискуссионным утверждение о том, что любой человек (кто в большей, а кто в меньшей мере) нуждается в проявлениях уважения окружающих к собственной личности, в получении социального одобрения своего поведения и деятельности. В некоторых концепциях личности (напр.: Maslow А., 1954} потребность в уважении отнесена к фундаментальным человеческим потребностям. Блокирование реализации этой потребности рассматривалась Г. Селье в качестве мощного фактора дистресса. В связи с этим подчеркивалось, что человек нуждается в признании, он не может вынести постоянных порицаний, потому что это больше всех других стрессоров делает труд изнурительным и вредным (Селье Г., 1979). Очевидно, все сказанное справедливо для личности подростка-юноши, не в меньшей, но в большей степени.

Вместе с тем, доказанным фактом является и то, что большинство делинквентов испытывали в детском и подростковом возрасте эмоциональную депривацию и влияние неблагоприятного психологического климата семьи. Потребность в уважении для большинства таких подростков становится дефицитной потребностью и из-за учебных трудностей. Как отмечает известный американский криминолог Э. Шур, неуспевающих постоянно и во все большей мере оттеняют и изолируют успевающие ребята, отдельные педагоги и сама система в целом. Не удивительно, что они постепенно начинают смотреть на себя и на свое будущее как на нечто мрачное и безотрадное, и, в конце концов, пребывание в школе становится для них в высшей мере неудовлетворяющим. Возможность адаптации к преступности в этих условиях очевидна (Шур Э., 1977). Как показывают исследования отечественных криминологов и психологов (Л. И. Карпец, А. Р. Ратинов и др.), у субъектов, совершивших тяжкие насильственные преступления, доминируют стремления к насилию над другими (42%), к самоутверждению (25%), к превосходству (10%). Отмечается, что в абсолютном большинстве случаев потребности, лежащие в основе указанных преступлений, связаны с проявлением преступниками своего «Я» (Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н., 1989).

Стремление сохранить самоуважение (да и просто психоэмоциональную стабильность) в условиях перманентных негативных оценок деятельности и поведения личности со стороны окружающих может приводить к формированию внешнего локуса контроля. Таким образом, формирование внешнего локуса контроля играет в данном случае роль защитного механизма, который, снимая ответственность с личности за неудачи, позволяет ей адаптироваться к постоянным внешним негативным оценкам и сохранить самоуважение. В контексте наших рассуждений логично будет привлечь внимание к феномену защитной экстернальности. Указанный феномен известен в теории психологии ответственности (1983,1977), но до сих пор он в основном описывался в связи с лабораторными экспериментами по общей психологии и психофизиологии, а также в связи с исследованиями по психологии труда. Заметим, что наши выводы о защитной экстернальности делинквентов находят дополнительное подтверждение и в результатах, полученных по субшкалам: интернальность в области достижений и в области неудач. Действительно, как видно из таблицы, если по субшкале интернальности в области неудач 72% делинквентов имеют внешний локус контроля, то по шкале интернальности в области достижений только 52% из них могут быть отнесены к экстерналам.

Исследуя оценочные суждения социальных работников (педагогов, инспекторов милиции по делам несовершеннолетних) о личности делинквентных подростков, мы предполагали, что представления о локусе контроля в структуре характеристик этих личностей объективно займут центральное или, по крайней мере, значительное место. При этом важным является вопрос об адекватности оценочных суждений социальных работников относительно локуса контроля делинквентов. Однако, как оказалось, проблема заключается

не в отсутствии адекватных представлений о локусе контроля делинквентов, а в том, что 92% социальных работников, характеризуя подростков делинквентов, вообще ничего не говорят о локусе контроля. Нет не только обобщенных оценочных суждений об экстернальности-интернальности личности, но не даются даже какие-либо отдельные (парциальные) оценки, на основе которых можно было бы составить хотя бы ориентировочное представление о локусе контроля. Иначе говоря, все то, что связано с понятием «локус контроля», выпадает из поля зрения социальных работников при характеристике личности делинквентного подростка. А ведь, как следует из всего сказанного здесь нами ранее, в характеристике личности делинквента локусу контроля принадлежит особое, существенное место. Знание индивидуальных особенностей личности, связанных с уровнем и направленностью ответственности, совершенно необходимо в деятельности социальных работников. Более того, сама коррекционно-воспитательная работа с делинквентом предполагает (в определенной мере и в качестве способа коррекции поведения, и в качестве одной из целей развития личности) его переориентацию с экстернального на интернальный контроль.

8.4. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ БЕЗУСЛОВЕН ЛИ ПОСТУЛАТ

Здесь хотелось бы очень кратко остановиться на некоторых проблемных вопросах и перспективах развития направления.

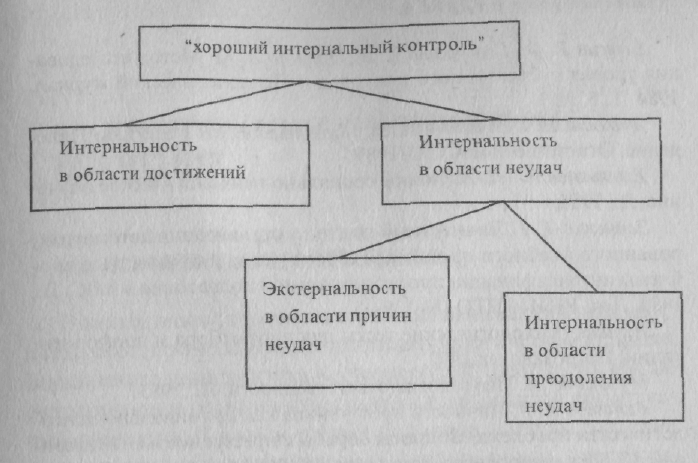

Как можно было убедиться из обобщения различных исследований, приведенных выше, интернальный контроль лучше, чем экстернальный. Интерналы менее тревожны, менее подвержены депрессии, менее склонны к агрессии, более благожелательны, терпимы и более популярны в группе. Они более уверены в себе и чаще находят смысл и цели жизни. За всеми этими выводами стоит большое число исследований и эмпирических фактов. Однако что-то не дает возможности абсолютно полностью принять эту идиллическую картину. И это смутное «что-то», в конце концов, находит свое основание во вполне конкретной психологической классике. Все вышеназванные достоинства интернала «завязаны» на ядро этого типа, которым является внутренняя ответственность. То есть наличие представления о том, что по преимуществу все в жизни субъекта, так или иначе, зависит от него самого. Эта ответственность распространена, как мы видели, не только на область достижений, но и на область неудач. Однако классическая психология личности, весь ее теоретический и практический опыт, способны внести сюда серьезные коррективы. В соответствии с традиционными, возникшими задолго до концепции локуса контроля Дж. Роттера представлениями утверждается, что субъект, который перманентно и тотально берет на себя ответственность за все неудачи, провалы, промахи в жизни, подвержен серьезному риску дезадаптации. Такая ориентация на всеобъемлющую ответственность в случае серьезности или множественности неудач является основательной почвой для возникновения комплекса вины. Такая ориентация на всеобъемлющий контроль за ситуацией является фактором риска психоэмоциональной дезадаптации, роста дискомфорта, напряжения. Практическим признанием именно такого состояния вещей является собственно содержание работы психотерапевта, психолога при оказании психологической помощи дезадаптированной личности. Таким образом, налицо противоречие в представлениях по данному вопросу в традиционной, классической психологии личности и в представлениях более молодой концепции локуса контроля. Эти противоречия снимаются при следующем взгляде на проблему «хорошего» интернального контроля. Мы полагаем, что полезно различать интернальность-экстернальность не только по ситуативным (поведенческим) областям: область достижений, область неудач, область производственных отношений и т.п. Теоретически и практически важно и полезно различать интернальность-экстернальность по каузальным (детерминистским) областям: а) ответственность за причины неудач и б) ответственность за преодоление неудач. Первая область ответственности обращена к прошлому, вторая область ответственности обращена к настоящему и будущему. «Хороший» интернальный контроль, таким образом, есть не одномерная характеристика, и может быть представлен следующим образом (Рис. 2).

Рис. 2. «Хороший интернальный контроль».

Такой «хороший» интернальный контроль позволяет субъекту сохранить уверенность в себе, активную позицию и чувство контроля за событиями своей жизни, не приобретая попутно чувства всеобъемлющей вины и эмоциональной дезадаптации. В настоящее время уже имеются экспериментальные данные, подтверждающие эту модель.

Нетрудно заметить, что эта модель не тождественна гораздо более примитивной модели поведения и интерпретации событий, которая отражается формулой: интернал в области достижений — экстернал в области неудач. Иначе говоря: «за успехи ответственен Я, за неудачи — случай, обстоятельства, другие люди». Конечно, эта модель тоже имеет место в реальной жизни. Но, во-первых, она вовсе не «хорошая», а во-вторых, она и не интернальная по сути. Модель «хорошего» интернального контроля (Рис. 2) является более сложной концептуально и структурно и выгодно отличается, что самое главное, своим позитивным практическим (поведенческим) потенциалом.

Думается, что разработка валидной и надежной психодиагностической методики, построенный на этих концептуальных положениях — дело ближайшего будущего.

9. АКЦЕНТУАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ

9.1. ПОНЯТИЕ АКЦЕНТУАЦИИ

Понятие «акцентуация» впервые ввел немецкий психиатр и психолог, профессор неврологии неврологической клиники Берлинского университета К. Леонгард (К. Leonhard). Им же разработана и описана известная классификация акцентуаций личности. В нашей стране получила распространение иная классификация акцентуаций, которая была предложена известным детским психиатром, профессором А. Е. Личко. Однако и в том и в другом подходе сохраняется общее понимание смысла акцентуации. В наиболее лаконичном виде акцентуацию можно определить как дисгармоничность развития характера, гипертрофированную выраженность отдельных его черт, что обусловливает повышенную уязвимость личности в отношении определенного рода воздействий и затрудняет ее адаптацию в некоторых специфичных ситуациях. При этом важно отметить, что избирательная уязвимость в отношении определенного рода воздействий, имеющая место при той или иной акцентуации, может сочетаться с хорошей или даже повышенной устойчивостью к другим воздействиям. Точно так же затруднения с адаптацией личности в некоторых специфичных ситуациях (сопряженных с данной акцентуацией) могут сочетаться с хорошими или даже повышенными способностями к социальной адаптации в других ситуациях. При этом эти «другие» ситуации сами по себе могут быть объективно и более сложными, но не сопряженными сданной акцентуацией, не референтны ей.

В работах К. Леонгарда используются сочетания «акцентуированная личность» и «акцентуированные черты характера». Но все-таки главным у него является понятие «акцентуация личности». Сама классификация К. Леонгарда есть классификация акцентуированных личностей. В свою очередь, А. Е. Личко полагает, что правильнее было бы говорить об акцентуациях характера, потому что в действительности именно об особенностях характера и типологии характера идет речь.

Мы полагаем, что справедливым является использование обоих сочетаний — и акцентуированная личность, и акцентуация характера. В отечественной психологии сложилась традиция четко, а иногда и резко подчеркивать различие в понятиях «личность» и «характер». При этом имеется в виду, что понятие «личность» более широкое, включающее в себя направленность, мотивы, установки, интеллект, способности и т.д. Между тем в западной психологии часто, говоря о личности, имеют в виду ее характерологию. Для этого есть определенные основания, потому что характер — это не только базис личности (так считают многие, хотя и это дискуссионно), но и интегративное образование. В характере находят свое выражение система отношений личности, ее установки, ориентации и т.д. Если же обратиться именно к описаниям различных акцентуаций (все равно, в какой типологии-К. Леонгарда или А. Е. Личко), то легко увидеть, что многое в них характеризует именно личность в различных ее аспектах. В дальнейшем мы в равной степени и в равном значении будем использовать оба термина — акцентуированная личность и акцентуация характера.

Одной из распространенных практических ошибок, от которой нам хотелось бы предостеречь, является трактовка акцентуации как установленной патологии. Однако это не так. В работах К. Леонгарда специально подчеркивается, что акцентуированные люди не являются ненормальными. В противном случае нормой следовало бы считать только среднюю посредственность, а любое отклонение от нее рассматривать как патологию. Леонгард даже полагал, что человек без намека на акцентуацию, конечно, не склонен развиваться в неблагоприятную сторону, но столь же маловероятно, что он как-нибудь отличается в положительную сторону. Акцентуированным личностям, напротив, присуща готовность к особенному, т.е. как к социально положительному, так и социально отрицательному развитию. Обобщая все сказанное, очевидно, можно заключить, что акцентуация является не патологией, а крайним вариантом нормы.

По различным данным, распространенность акцентуаций в популяции сильно варьируется и зависит от многих факторов. К этим факторам относятся социокультурные особенности среды, половые и возрастные особенности и др. По данным К. Леонгарда и его сотрудников, доля акцентуированных личностей во взрослом населении составляет примерно 50%. Однако авторы специально подчеркивают, что в других странах соотношение акцентуированных и неакцентуированных людей может быть иным.

Хотя в целом вопрос о динамике акцентуаций разработан еще недостаточно, уже сейчас определенно можно говорить о феномене заострения черт акцентуированного характера в подростковом возрасте. В дальнейшем, очевидно, происходит их сглаживание или компенсация, а также переход явных акцентуаций в скрытые. По данным Н..Я. Иванова (табл. 9.1), распространенность акцентуаций в подростковом возрасте, а также в возрасте ранней юности различна у мальчиков и девочек. Кроме того, доля акцентурированных варьируется в зависимости от типа и особенностей учебного заведения.