Хирургия печени и желчных путей. Нежизнеспособности ее у больного или для борьбы с тяжелой печеночной недостаточностью

Скачать 11.68 Mb. Скачать 11.68 Mb.

|

|

ПРЕДИСЛОВИЕ Значительные успехи медицинской науки, достигнутые в последние годы, послужили основой к внедрению новых, более радикальных методов хирургического лечения различных органов человеческого организма, в том числе печени и жел-чевыводящей системы. Внедрение последних достижений науки в хирургическую практику вызвало необходимость пересмотра некоторых принципов лечения отдельных заболеваний печени и желче-выводящей системы, изъятия из практики устаревших методов исследования и замены их новыми, позволяющими более глубоко проникнуть в суть патологического процесса, выяснить его характер и определить объем необходимой хирургической помощи. Накопленный за последние годы опыт операций на печени и желче-выводящей системе способствовал разработке новых методов хирургического лечения, рост анестезиологической и реаниматологической службы позволил расширить объем оперативных вмешательств при тяжелой патологии печени, желчных протоков с явлениями печеночной недостаточности и добиться хороших результатов. Наконец, хирургия печени и желчных протоков получила новый путь развития, идущий по направлению полного замещения или временного подключения здоровой печени при нежизнеспособности ее у больного или для борьбы с тяжелой печеночной недостаточностью. Многие вопросы хирургии печени и желчных протоков изложены в отдельных работах отечественных и зарубежных авторов (А. Т. Лид-ский, 1963; И. М. Тальман, 1963; И. Н. Ищенко, 1966; В. С. Шапкин, 1967; С. А. Боровков, 1968; Б. А. Петров и Э. И. Гальперин, 1971; Б. В. Петровский, 1972; В. М. Ситенко и А. И. Нечай, 1972; В. В. Виноградов, В. А. Вишневский и В. И. Кочиашвили, 1972; Caunaud, 1957; Puestow, 1957; Hess, 1961; Ton That Tung, 1962; Mallet— Guy и соавт., 1970; Warren и соавт., 1971; Way и соавт., 1972, и др.). Однако они отражают лишь отдельные разделы хирургического лечения и не представляют собой цельной картины патологии этого важного участка пищеварительной системы. Настоящая книга посвящена подробному изложению клиники, диагностики, современных методов исследования, консервативному и хирургическому лечению заболеваний печени и желчевыводящих путей, технике оперативных вмешательств. В книге подробно изложены такие разделы, как травма печени и желчных протоков, абсцессы печени, портальная гипертензия, в том числе циррозы, опухоли печени и желчевыводящих протоков, жедчекамен- ная болезнь и воспалительные заболевания желчных путей. Подробно описана техника операций при циррозах печени и опухолях, методика резекции печени, долей, сегментов, восстановительные операции при рубцовом сужении желчных путей всех локализаций, в том числе оригинальные методики А. А. Шалимова. Книга написана на основании обобщения большого личного опыта авторов, а также данных отечественной и зарубежной литературы. В ней помимо хирургических методов лечения заболеваний печени и жел-чевыводящих протоков представлены новые методы обследования, дооперационная подготовка и послеоперационное ведение больных, уточнены показания к различного рода хирургическим вмешательствам. В решении всех вопросов авторы старались использовать новейшие достижения медицинских знаний, не избегая спорных вопросов. Авторы будут благодарны за критические замечания и пожелания. Авторы Глава первая К  РАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ РАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВПравильное решение задач хирургического лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей возможно при условии знания анатомии этих органов. Печень начинает развиваться на 3-й неделе эмбриональной жизни из выпячивания первичной кишечной трубки. Дистальная часть этого дивертикула, дифференцируясь, в последующем образует печеночную ткань и внутрипеченочные желчные протоки, а проксимальная — дает начало развитию желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков. Брюшинный покров и связки печени. Указанный дивертикул, распространяясь между 2 слоями мезодермы, занимает в брюшной полости место, свободное от других органов — правое подреберье. Таким образом, печень имеет почти полный перитонеальный покров, идущий от соседних органов в процессе перемещения дивертикула у эмбриона и образует с ними соединения в виде связок (рис. 1а, б). Под брюшинным покровом непосредственно на печени лежит фиброзная оболочка — глиссонова капсула. Серповидная связка распространяется между выпуклой частью печени и диафрагмой почти в сагиттальной плоскости. Круглая связка (lig. teres hepa-tis) сливается с передним краем серповидной связки и залегает в бо- розде пупочной вены (sulcus v. um-bilicalis) на нижней поверхности печени. Покидая борозду пупочной вены круглая связка идет по задней поверхности передней брюшной стенки и заканчивается в области пупка. Круглая связка у плода содержит пупочные функционирующие сосуды, у взрослого — запустевшую пупочную вену, которая примерно у 70% больных поддается реканализации жестким зондом. По ходу вены во время бужирования встречается суженный участок на границе между пупочной и парамедианной веной, которая является ее продолжением. Венечная связка печени располагается во фронтальной плоскости по обе стороны от серповидной между нижней поверхностью задних отделов диафрагмы и верхне-задним отделом диафрагмальной поверхности печени. В то время как часть венечной связки, располагающаяся слева от серповидной, имеет близкое расположение листков, листки правой ее части расходятся на значительном расстоянии, образуя таким образом соединение с диафрагмой в виде печеночно-диафрагмальной связки и с правой почкой в виде печеночно-почечной, в медиальной части которой проходит нижняя полая вена (v. cava inferior). Часть печени, располагающаяся между печеночно-диафрагмальной и печеночно-почечной связками, остается свободной от брюшинного покрова и носит название  4 Рис. 1. Вид печени с диафрагмалъной, висцеральной и задней поверхностей. а — диафрагмальная поверхность печени: 1-—правая треугольная связка; 2—диафрагма; 3— венечная связка; 4 — левая треугольная связка; 5 — фиброзный отросток; в — правая доля; 7 — желчный пузырь; 8 —передний край; 9 — пупочная вырезка; 10 — круглая связка; 11 — серповидная связка; 12 — левая доля; б — висцеральная поверхность печени: 1 — фиброзный отросток; 2 — muber omentale; 3 — пищеводное ндавлени-. 4 — ямка венозного протока; 5 — сосцевидный отросток; 6 — хвостатая доля; 1 — хвостатый отросток; * — печеночные вены; 9 — ложе вишней полой вены; 10 — правая сагиттальная борозда; 11 — tmpressto suprarenalis; 12 — почечное вдавление; 13 — левая треугольная связка; 14 — правая доля; 15 -— вдавление от поперечной ободочной кишки; /6 — вдавление от двенадцатиперстной кишки; 17 — лонте желчного пузыря; 18 — брюшина, покрывающая желчный пузырь; 19 — ложе воротной вены (поперечная борозда); 20 — квадратная доля; 21 — пупочная вырезка; 22 — вдавление двенадцатиперстной кишки; 23 — борозда пупочной вены; 24 — левая сагиттальная борозда; 25 — вдавление от желудка; 2в — левая дола; в — задняя поверхность печени: 1 — левая доля; 2 — правая доля; 3 — хвостатая доля; 4 — нижняя полая вена; 5 — забрюшинное поле печени. забрюшинного поля печени (area nu-da) (рис. 1,в). Эта часть задней поверхности печени непосредственно сращена с поясничным и частично с реберным отделами диафрагмы. Верхняя граница этого пространства проходит справа по IX межре- берыо от паравертебральной линии до средней лопаточной, наружная идет по средней лопаточной линии справа и заканчивается на уровне нижнего края XI ребра, затем вдоль нижнего края XI ребра, доходит до правой паравертебральной линии. Сращение внебрюшинного поля печени с прилежащими тканями позволяет производить в этом месте пункционную биопсию печени. Ее производят ниже XI ребра справа, отступя 5—6 см от позвоночника. Игла проходит между плеврой и диафрагмой, что является менее опасным, чем пункция передней части диафрагмальной поверхности печени. Треугольные связки. Слева продолжением венечной связки является левая треугольная связка (lig. triangulare sinistrum), соединяющая левую долю печени и нижнюю поверхность диафрагмы, распространяется она во фронтальной плоскости, располагаясь на 3—4 см кпереди от брюшинного отдела пищевода. Продолжением венечной связки справа является правая треугольная (lig. triangulare dextrum), соединяющая правую долю печени и диафрагму. Малый сальник (omentum minus) представляет собой дублика-туру брюшины, переходящую с печени на прилежащие органы. Сюда входят печеночно-желудочная, пе-ченочно-двенадцатиперстная и желу-дочно-диафрагмальная связки (lig. gastrophrenicum). В практике печеночной хирургии наиболее важное значение имеет печеночно-две-надцатиперстная связка, которая слева продолжается в печеночно-же-лудочную, а справа заканчивается свободным краем. Кзади от нее располагается сальниковая сумка (bursa omentalis) с входящим в нее отверстием — foramen epiploicum. В толще печеночно-двенадцати-перстной связки проходят кровеносные и лимфатические сосуды, желчные протоки и нервы. У края ее справа расположен общий желчный проток, слева от него находится печеночная артерия, между ними и кзади — воротная вена. Печеночно-двенадцатиперстная связка ограничивает вход в сальниковую сумку спереди, задней стенкой (foramen epiploieum) является полая вена, покрытая брюшиной. Брюшинные карманы. Печень, диафрагма, связки печени и окружающие печень органы образуют ряд брюшинных карманов, топография которых имеет практическое значение как для дренирования их с целью профилактики образования абсцессов, так и для отыскивания и вскрытия уже образовавшихся гнойников в послеоперационном периоде. Правое поддиафрагмалъное пространство делится венечной связкой на переднее и заднее. Переднее под-диафрагмальное пространство образуется: снизу — диафрагмальной поверхностью правой доли печени, сверху — диафрагмой, слева — серповидной связкой печени, сзади — передним листком правой венечной связки. Это пространство под правой треугольной связкой у правого края печени имеет сообщение с вну-трибрюшинным . запеченочным пространством. Заднее правое подди-афрагмальное пространство, отграничено: спереди — печенью, сверху — нижним краем венечной связки и снизу — париетальным листком брюшины. Левое поддиафрагмалъное пространство находится между диафрагмальной поверхностью левой доли печени снизу, диафрагмой сверху, левой венечной связкой сзади и серповидной связкой справа. Правое подпеченочное пространство является частым местом локализации гнойников при прободении желчного пузыря, а также местом скопления желчи и крови в послеоперационном периоде при недостаточной герметизации желчных протоков после их вскрытия или недостаточном гемостазе, особенно у больных желтухой при пониженных процессах свертывания крови. Сверху и спереди это пространство прикрыто нижней поверхностью правой доли печени, снизу прилежащими органами (поперечно-ободочная кишка и верхняя горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки), париетальная брюшина выстилает зад- нюю стенку этого пространства, латеральным краем его является по-чечно-печеночная связка, медиальным — печеночно-двенадцатиперст-ная; через винслово отверстие правое подпеченочное пространство сообщается е сальниковой сумкой. Левое подпеченочное пространство образовано сверху — нижней поверхностью левой доли печени, справа — круглой связкой, слева — задним листком левой венечной связки, задней стенкой этого пространства является малый сальник и часть малой кривизны желудка. Внешняя топография печени. На положение печени в брюшной полости влияет конфигурация тела и движения диафрагмы, с которой она тесно связана. В положении лежа различают следующие границы печени: верхней точкой по правой средне-ключичной линии является место соединения V ребра с хрящом, нижняя точка находится справа по средне-подмышечной линии на 1,5—2 см ниже дуги X ребра, слева крайняя точка располагается на 5 см влево от средней линии на уровне хряща VI ребра. Соединив эти точки слегка выпуклой линией, можно получить очертания верхней границы печени. Нижний край печени выступает из-под реберной дуги только у детей до 3-летнего возраста и у астеников. Сзади верхняя граница печени проецируется на уровне нижнего края IX грудного позвонка, а нижняя — на уровне средины XI. В процессе перемещения диафрагмы амплитуда смещения печени 3—4 см. Долевое и сегментарное строение печени. По классическому описанию печени она делится на правую (большую) и левую (меньшую) доли или половины по месту прикрепления серповидной связки. С учетом деления кровеносных сосудов и желчных ходов внутри печени такое деление не является истинно анатомическим. На висцеральной поверхности печени есть ряд борозд и ямок от вдав-ления соседних органов и сосудов. Центральное место занимают ворота печени (porta hepatis). В этой области борозды расположены в виде буквы Н. Здесь расположены ветви воротной вены и печеночной артерии, идущие в поперечном направлении, а также печеночные протоки и место прикрепления малого сальника. В этой зоне все сосуды и желчные протоки обычно лежат вне паренхимы печени и более легко доступны хирургической обработке. В связи с тем, что сосуды и желчные протоки, распространяющиеся от ворот печени в левую продольную борозду, более доступны, чем в других частях печени, к ее воротам в последнее время стали относить и левую сагиттальную борозду (В. С. Шап-кин, 1964; В. Ф. Забродская, 1965; А. И. Краковский, 1966). Левая сагиттальная борозда (fissura sagittalis sinistra) является продолжением серповидной связки на висцеральной поверхности печени и содержит впереди в fissira lig. teretis круглую связку печени, а в заднем отделе fissura lig. venosi — венозную связку Аранция (lig. ve-nosum), которая является облитери-рованным венозным протоком Аранция, функционирующим у плода между воротной и нижней полой веной. Правая сагиттальная борозда проходит через ложе желчного пузыря спереди и сзади через край sulcus venae cave. Кзади от поперечной линии расположена хвостатая доля, кпереди — квадратная (см. рис. 1,в). Левая сагиттальная борозда фактически является границей деления печени на 2 половины, так как квадратную и хвостатую доли принято относить к правой половине. Деление печени на 4 доли по внешним ориентирам предложено в 1884 г» Van Haller и принято в международной анатомической номенклатуре. Однако хирургов мало удовлетворяет деление печени лишь по внешним признакам, ибо для правильного выполнения резекции печени необ- ходимо иссечение ткани в рамках определенных участков, не нарушив при этом ни желчеоттока, ни кровообращения соседних участков. В связи с этим Rex (1888), а затем Cantlie (1898) предложили деление печени на доли с учетом расположения сосудов и желчных протоков. Линия, разделяющая печень на две половины, в этом случае проходит по верхней поверхности печени не у места прикрепления серповидной связки, а вправо от нее и распространяется от средины ямки ложа желчного пузыря у переднего края печени к основанию средней печеночной вены у заднего ее края. Плоскость, проходящая через эту междолевую щель по отношению к нижней поверхности печени, находится под углом 55—90°, открытым в сторону левой доли. По этой предположительной бессосудистой плоскости производят иссечение половины печени (гемигепатэктомия). На висцеральной поверхности ее эта линия соответствует левой сагиттальной борозде. Существование этой бессосудистой зоны подтвердили А. В. Мельников (1922), Martens (1921), Mc Indol и Gonseller (1927), Healy и Schoray (1953), Gans (1955), Couinaud (1957). Однако деление печени на 2 половины удовлетворяет хирурга лишь для выполнения гемигепатэктомии, для удаления же небольших участков печени необходимо более дробное деление органа с тем же строгим учетом желчеоттока и кровоснабжения. В связи с тем, что ход ветвей воротной вены, печеночной артерии и желчных протоков совпадает, деление печени с учетом ветвления системы воротной вены (портальный тип) является более анатомическим, нежели деление ее с учетом ветвления печеночных вен (кавальный тип), с ходом которых не совпадает направление сосудов портальной системы. Кроме того вариабельность сосудов воротной вены незначительна и практического значения не имеет. Учитывая вышеизложенное, получило наиболее широкое распространение деление печени на участки (сегменты) с учетом разветвления портальной системы, предложенное Couinaud (1957). По этой классификации печень делят на 2 половины: правую и левую, 5 секторов и 8 сегментов (рис. 2, табл. 1). Таблица 1 Деление печени по Куино

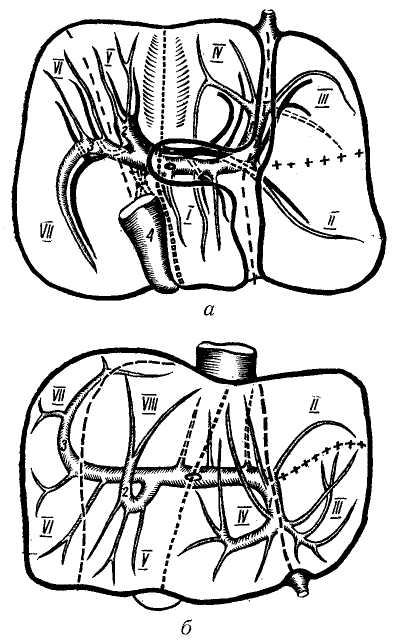

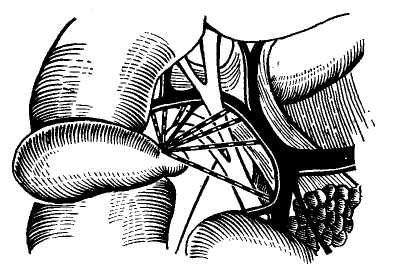

Сегментом и сектором называется участок печени, имеющий относительно самостоятельное кровоснабжение, желчный отток, инервацию и лимфообращение. Так называемые «бессосудистые щели» между этими образованиями являются условными, особенно в отношении сосудов, анастомозы же между желчными протоками в бороздах между долями, сегментами и секторами отсутствуют. Одним из важных моментов с хирургической точки зрения является обнаружение глиссоновой «ножки»: для каждого сегмента, сектора и доли — это участок, где тесно прилегают друг к другу ветви воротной вены, печеночной артерии и печеночного протока, имеющие отношение к строго определенному участку печени и окружен одной соединительнотканной оболочкой. Пережатие этой «ножки» во время операции или введение в сосуды красящего вещества (раствор метиленовой сини) вызывает изменение цвета соответствующего участка печени и этим уточняется граница резекции. Доступ к «ножке» обычно осуществляется со стороны ворот печени через малососудистые борозды (портальные щели), являющиеся границами секторов и сегментов.  Рис- 2. Деление печени на доли и сегменты. Проекция отдельных сегментов на нижнюю (а) и верхнюю (б) поверхности печени (обозначение римскими цифрами). Правая доля: сегменты па-рамедианные — верхние V и III, латеральные — VI и VII. Левая доля: квадратная доля IV и левые сегменты II и III. Арабскими цифрами обозначена проекция воротной вены и ее ветвей. На нижней поверхности печени намечена проекция желчных протоков, а также показано сплошной чертой место перегиба брюшины вокруг ворот печени и левой сагиттальной борозды (по Couinaud). В связи с тем, что существуют индивидуальные различия ветвления внутрипеченочных сосудов и желчных протоков, есть различия и в величине, взаиморасположенности и даже в количестве сегментов, нет окончательной согласованности исследователей о числе, величине и проекции сегментов на поверхности печени. Наиболее распространенные классификации Healey, Schray (1953), Reifferse-heid (1957), Couinaud (1957) имеют много общего, но наиболее удовлетворяющей интересы практического хирурга является классификация Couinaud. Левая половина печени состоит из парамедианного, латерального и дорсального секторов, включающих I, II, III и IV сегменты. Границей между секторами является левая портальная щель. На висцеральной поверхности она начинается у ворот печени, пересекает борозду пупочной вены и, переходя на левую долю печени, делит ее на II и III сегменты. На диафрагмалыюй поверхности левая портальная щель соответствует межсегментарной борозде, отделяющей III сегмент от II. Левый парамедианный сектор включает квадратную долю и большую часть левой (III и IV сегменты), граница между ними проходит по борозде пупочной вены. Как видно из данных рис. 2, проекция III сегмента на висцеральную и диафрагмальную поверхности различна, так как плоскость, проходящая через межсегментарную борозду, проходит косо сверху—вниз и сзади — вперед, обусловливая этим наслаивание задних отделов III сегмента на переднюю часть II сегмента, однако размеры как III, так и II сегмента могут быть индивидуально изменчивы. IV сегмент левого парамедианного сектора соответствует квадратной доле, по несколько превышает ее величину. Проекция его на диафрагмальную поверхность распространяется над воротами печени и хвостатой долей (I сегмент, дорсальный сектор). Медиальной границей его является междолевая борозда. Размеры IV сегмента также-индивидуально изменчивы и коррелируют с величиной соседних V и VIII сегментов парамедианного правого сектора. Левый латеральный сектор включает лишь один II сегмент и отграничивается в заднем отделе левой доли левой портальной бороздой справа и медиально-задним отделом борозды пупочной вены. Дорсальный сектор также включает один I сегмент и соответствует хвостатой доле. По особенностям желчеоттока и кровообращения дорсальный сектор нельзя отнести к одной из двух долей. Он отделен от соседних сегментов так называемой дорсальной бороздой. В состав ее входят: слева — задний отдел борозды пупочной вены, спереди — борозда ворот печени и справа — борозда нижней полой вены. Правая половина печени состоит из правого парамедианного и латерального сектора, включающих V, VI, VII, VIII сегменты. Правая портальная щель, делящая правую долю печени на секторы, не совпадает с имеющимися анатомическими образованиями и проводится условно. На диафрагмальной поверхности проекцию ее отыскивают, разделив расстояние от междолевой борозды до правого края печени на 3 части, при этом линия, проведенная через правую крайнюю точку, и будет правой портальной щелью. У переднего края печени эта линия начинается по средине расстояния между междолевой бороздой и правым краем печени, не подвержена значительным индивидуальным колебаниям, в дорсальной части правая портальная щель оканчивается более постоянно — у места впадения правой печеночной вены в нижнюю полую. На висцеральной поверхности печени правой портальпой щели соответствует условная линия, проведенная правее ямки желчного пузыря и ворот печени. Как правило, в здоровой печени в области правой портальной щели не отмечается сосудистых анастомозов, последние появляются только при портальной гипертензии (цирроз печени). Плоскость, проходящая между правым парамедианным и латеральным секторами, образует с висцеральной поверхностью печени угол в 30—45°, открытый вправо. Глиссо-новые «ножки» обоих секторов находятся в правой портальной щели. Оба сектора правой доли напоминают клинья, обращенные острым краем в сторону ворот печени, а основаниями их являются для правого парамедианного сектора в основном диафрагмальная поверхность, а для правого латерального — висцеральная поверхность печени, правый и задний ее край. Правый парамедианный сектор включает V и VIII сегменты, латеральный — VI и VII сегмент. Меж-сегменторными щелями оба сектора делятся на передние (V и VI) и задние (VII и VIII) сегменты, причем V, VI и VII сегменты проецируются как на диафрагмальную, так и на висцеральную поверхности печени, в то время как VIII сегмент на висцеральной поверхности не виден. Размеры всех секторов и сегментов индивидуально изменчивы и варьируют в значительной степени, однако всегда при уменьшении одного, увеличивается другой и наоборот, поэтому при секторальных или сегментарных резекциях в первую очередь необходимо ориентироваться на глис-соновую «ножку» и, пережав ее или введя красящее вещество в сосуд, следует установить по изменению цвета соответствующего участка печени границы возможной резекции. Все сектора и соответствующие сегменты как бы веерообразно расположены вокруг ворот печени, как основного коллектора кровоснабжения и желчеоттока. Как правило, каждая доля, каждый сектор или сегмент имеют свои собственные сосуды и желчные протоки, входящие в состав соответствующей глиссоно-вой «ножки», но зачастую, как показали исследования Г. Е. Островер-хова, В. Ф. Забродской и О. А. Умб-румянц (1966), в состав «ножки» одного сектора попадают сосуды и желчные протоки соседнего сектора или сегмента, поэтому лигирование «ножки» одного сегмента может привести к выключению кровообращения или желчеоттока в соседних сегментах, о чем постоянно должен помнить хирург, оперирующий па печени. Задача несколько облегчается тем, что сосуды и желчные протоки соседних участков печени обычно располагаются в проксимальных отделах глиссоновой «ножки» у основания и поэтому лигирование «ножки» в ди-стальном ее отделе является безопасным. Венозная система печени включает воротную вену и вены печени. Воротная вена (v. portae) является одним из наиболее крупных по объему элементов сосудистой системы. Представлена она венозным стволом длиной 6—8 см, шириной — 1 —1,5 см и собирает кровь из всех непарных органов брюшной полости. Воротная вена образуется в большинстве случаев из слияния верхней брыжеечной вены (v. mesenterica superior) и селезеночной (v. lienalis). Кроме того, в воротную вену впадают v. pancreatoduodenalis sup., v. prepylorica, v. gastrica dex. et sin., а иногда даже v. mesenterica inferior u v. colica media. После слияния этих вен позади головки поджелудочной железы и верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, обычно на уровне L] и L2, воротная вена в толще lig. he-patoduodenale, располагаясь позади печеночной артерии и протока, подходит к воротам печени. Позади воротной вены располагается нижняя полая. Разделяют их 2 плотные мембраны, брюшинный покров и частично хвостатая доля печени. В воротах печени портальная вена делится на 2 ветви — широкую правую, вступающую в правую долю, и узкую левую, идущую в поперечном направлении от ворот печени влево, она несет кровь к левой и квадратной долям. В ряде случаев воротная вена делится перед вступлением в ткань печени на 3, иногда на 4 ветви. После разделения воротной вены от правой ветви отходит правая парамедианная и латеральная ветви, V сегмент и частично VIII снабжаются первой ветвью, вторая, снабжает VI и VII сегменты. Правая долевая воротная вена посылает небольшие веточки к хвостатой доле (I сегмент), о чем необходимо помнить при резекции с рассечением нижнезаднего края междолевой борозды. Ветвь воротной вены, идущая в левую долю печени, состоит из 2 отрезков — поперечного и пе-реднезадпего. Последний находится в левой сагиттальной борозде и имеет 2 рога — левый парамедианный и левый латеральный, идущие к соответствующим секторам. Воротная вена левого парамедиапного сектора распределяется в III и IV сегментах. Воротная вена левого латерального сектора (II сегмент) представляет собой сравнительно небольшую, идущую косо кзади и влево к левой треугольной связке, ветвь воротной вены. Дорсальный сектор (I сегмент) имеет портальное кровоснабжение как из правой долевой воротной вены, так и из левой одновременно, однако ветви левой воротной вены в этих случаях являются основными. Вены печени являются составной частью ее венозной системы. Начинается она с центральных веп долек печени, которые сливаются с центральными венами других долек, образуя сублобулярные вены, последние, сливаясь, образуют сборные, идущие из различных сегментов печени. Сборные вены, сливаясь, образуют 3 главные вены печени (правую, левую и среднюю). Правая печеночная вена собирает кровь из правой доли, левая — из левой, средняя — из квадратной и хвостатой доли. Обычно (у 60% больных) средняя и левая печеночные вены сливаются, образуя единый ствол до впадения в нижнюю полую. Правая, как правило, всегда впадает в нижнюю полую вену прямо. Печеночные вены тонкостенны и легко ранимы. Повреждения их крупных ветвей сопровождаются обильным кровотечением и угрозой воздушной эмболии в связи с присасывающим действием грудной полости и зиянии просвета сосудов. Артериальная система печени. Источником артериального кровоснабжения печени является чревный ствол (truncus coeliacus), от которого отходит общая печеночная артерия (a. hepatica communis). Последняя идет вдоль правой ножки диафрагмы и на уровне пилорического отдела желудка у верхней части двенадцатиперстной кишки делится на 3 ветви: собственную печеночную (a. hepatica propria), правую желудочную (a. gastrica dextra) и желудочно-двенадцатиперстную (a. gastro-duo-denalis). Собственно печеночная артерия располагается в печеночно-двенадца-типерстной связке впереди воротной вены и слева от общего печеночного протока. Необходимо помнить, что у пожилых людей ствол печеночной артерии иногда удлиняется и извивается, в связи с чем петля ее может заходить на переднюю поверхность холедоха (И. М. Тальман, 1963). Доходя до ворот печени, печеночная артерия несколько слева от линии деления печени на 2 доли делится на левую и правую ветви. У 50— 60% больных место деления совпадает с местом слияния печеночных протоков. Число ветвей варьирует от 2 (20%) до 3-5 (80%). Место разветвления сосуда особенно тщательно должно быть исследовано при иссечении левой половины печени и квадратной доли. В тех случаях, когда собственная печеночная артерия делится на 3 ветви, средняя (a. hepatica media) снабжает кровью квадратную долю печени (IV сегмент). В многочисленных работах С. П. Федорова (1924—1934) указывается на наличие лишь у 55% людей типичного расположения печеночной артерии и ее ветвей, описанное нами выше. Основываясь на данных Рио-Бранко, С. П. Федоров представляет варианты хода печеночной артерии и ее ветвей у остальных 45% людей. I вариант: от конца печеночной артерии отходят сразу 4 ветви: же- лудочно-двенадцатиперстная, пилори-ческая, правая и левая печеночные артерии (20%). II вариант: общая печеночная артерия отходит от верхней брыже ечной позади воротной вены, а за тем делится на желудочно-двенадца- типерстпую и собственную печеноч ную артерию (5%). III вариант: левая печеночная артерия отходит от чревного ствола, а правая является его продолжением, от которого отходят желудочно-две- надцатиперстная и правая желудоч ная артерии (10%). IV вариант: правая печеночная артерия отходит от верхней брыжееч ной артерии, а левая — от ствола чревной, от которой отходят желу- дочно-двенадцатиперстная и правая желудочная артерии (10%). Немаловажное значение для хирургической практики имеет аномальное расположение печеночной артерии. Так, по данным С. П. Федорова (1934), у 'каждого 5-го, а по данным Schumacher (1928), у каждого 3-го больного во время операции на печеночном протоке обнаруживается, что его переднюю поверхность пересекает артериальный ствол, который в одних случаях является печеночной артерией, в других — пузырной. Очень удачна в этом отношении схема Рио-Бранко (рис. 3). Внутриорганно печеночные артерии идут и разветвляются вместе с венозными сосудами и печеночными протоками. Остается и до настоящего времени полностью не выясненным вопрос о сосудистых анастомозах между левой и правой долями печени. Наличие внутрипеченочных артериальных анастомозов между отдельными половинами печени некоторые исследователи отрицают вовсе (Healy, Schray, 1953) и, наоборот, Martens (1920),Segall (1941) и Gans (1956) находят их. Исследования И. Н. Ищенко и О. Е. Алексеенко (1964), проведенные на 100 препаратах печени, пока-  Рис. 3. Отношение правой печеночной артерии к печеночному протоку (по Rio—Branca) зали, что внутриорганные ветвления ходящие от a. hepatica communis. артериальных сосудов не всегда со- При перевязке последней до отхо- ответствуют внешнему делению пече- ждения указанных выше ветвей кол- ни на 4 доли и имеются мелкие ана- латеральное кровообращение в пе- стомозы вне ткани печени. Однако чени может восстановиться. В. Ф.Пар- при рассечении ее по линии деления фентьева (1960) обнаружила анасто- половин струйного кровотечения не мозы между a. hepatica propria и бывает, что свидетельствует об от- добавочными артериями печени, что сутствии прямых внутриорганных дало ей повод утверждать безопас- анастомозов и указывает на необ- ность перевязки a. hepatica propria ходимость обязательного проведения при наличии добавочных артерий лобэктомии или сегментарной резек- печени. ции при перевязке магистральных От правой ветви собственной пе- сосудов во избежание непредвиден- ченочной артерии отходит пузырная ных некрозов паренхимы печени. (a. cystica—64—91 %), в остальных Обнаруженные отдельными исследо- случаях она может отходить от верх- вателями внутриорганные анастомо- ней брыжеечной, собственной пече- зы представляют собой сосуды мало- ночной, левой и общей печеночной го калибра, обычно, недостаточного желудочно-дуоденальной, желудоч- для восстановления коллатерального но-салышковой. Иногда наблюдает- кровообращения. Внешнеорганные ется парность пузырной артерии анастомозы представляют a.a. gas- (рис. 4). Сосуд идет по левой поверх- troduodenalis и gastrica dextra, от- ности желчного пузыря от шейки ко  дну. У шейки он дает переднюю веточку, которая также идет ко дну желчного пузыря. Длина ствола a. cystica Лимфатическая система. Существует сеть поверхностных и глубоких лимфатических сосудов печени. Лимфатические сосуды с правой верхней поверхности печени, сливаясь в более крупные стволы у правой треугольной связки, прободают диафрагму и впадают в грудной проток. С левой верхней поверхности сосуды проникают в грудную полость в области левой треугольной связки. С нижней поверхности печени лимфатические сосуды идут к воротам печени. Сюда же оттекает лимфа по глубоким сосудам из ткани печени, где они расположены вместе с желче-выводящей и сосудистой системами. В воротах печени и вдоль печеночно-дуоденальной связки концентрируется основное количество лимфы и лимфатических узлов, из которых 2 имеют значение в хирургическом аспекте. Постоянный лимфоузел на левой поверхности пузырной шейки (железа Maskagni) имеет значение как ориентир пузырной артерии, которая проходит по этому узлу. Второй располагается в печеночно-дуо-денальной связке сразу же над двенадцатиперстной кишкой или на правой боковой поверхности холедоха под правым краем двенадцатиперстной кишки. Этот узел является ориентиром для отыскивания дистально-го конца холедоха при повторных операциях. В дальнейшем лимфоотток идет вдоль воротной вены, собирая лимфу с нижней поверхности печени, головки поджелудочной железы, а затем вступает в аортальные лимфоузлы, а оттуда в грудной проток. |